77-е объяснение Парадокса Ферми (часть 1)

Автор: Погорелов Никита АлександровичНедавно я говорил, что время от времени читаю научные статьи. Иногда мне подкидывают очень интересные ссылки, прямо в духе Скелетора из того мема. Держать в себе настолько потрясающие вещи сложно, так что, сегодня я делюсь интересным. Коллега Некрасов как раз недавно популяризировал свой вариант, и, по законам жанра интернет-баталий, где-то рядом должна появиться альтернативная точка зрения.

77-е объяснение, по которому целый сайт сделан, исходит от Robin Hanson. У него очень интересный набор компетенций: магистеркая по физике, диссер по общественным наукам, профессор экономики, занимался теорвером и искусственным интеллектом. Именно современный теорвер позволил ему посмотреть на парадокс Ферми с совершенно другой стороны.

Парадокс можно сформулировать так. С одной стороны, выдвигаются многочисленные аргументы за то, что во Вселенной должно существовать значительное количество технологически развитых цивилизаций. С другой стороны, отсутствуют какие-либо наблюдения, которые бы это подтверждали. Ситуация кажется парадоксальной и приводит к выводу, что или наше понимание природы, или наши наблюдения неполны и ошибочны. Соответственно, 75 ответов из одноименной книги, написанной Стефаном Уэббом, пытаются сделать одно из трех:

1) Объяснять коэффициенты формулы Дрейка, при которых мы первые. Robin Hanson в 1996 году придерживался этой позиции, гуглить Великий фильтр. Сильнейший удар по такому подходу нанесен массовым открытием землеподобных экзопланет в зоне жизни.

2) Объяснять, почему никто никуда не способен ни распространиться, ни послать сигналы. Звучит особенно шатко после того, как астрономы пронаблюдали свет из-за горизонта Хаббла, а теоретики вывели из ОТО возможность сверхсветового движения. Раньше тоже звучало так себе, см. объяснения в посте Некрасова.

3) Объяснять, как же так все вокруг, а мы их не видим. Чем и коллега Некрасов занимается. Гипотезы получаются более или менее убедительными, но неизменно громоздкими и плохо проверяемыми. Они фальсифицируемые, значит, научные. Но с философской точки зрения по половине бритва Оккама плачет.

В общем, пару лет назад на Hanson-а снизошло озарение, и он запостил в The Astrophysical Journal статью, где принципиально с другого боку тема.

Нужно всего лишь...

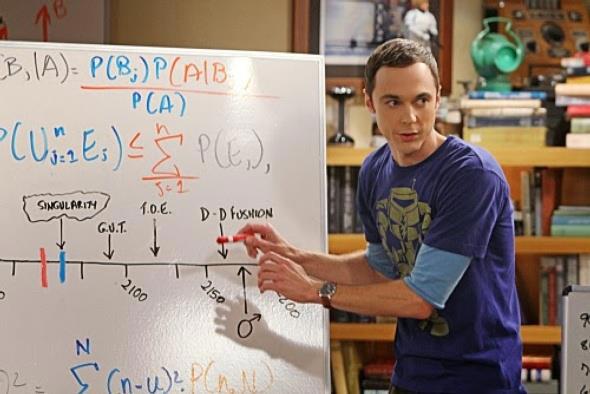

Пересесть со своего бытового понимания теорвера на научное. Познать дзен теоремы Байеса и физический смысл разницы между априорной и апостериорной вероятностью. Работа «An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances» впервые опубликована ажно в 1763 году, но благополучно прошла мимо школьной и даже институтской программы. Хоть теорема и выводится напрямую из аксиом теорвера,

Для её практического применения требуется большое количество расчётов, вычислений, поэтому байесовские оценки стали активно использовать только после революции в компьютерных и сетевых технологиях. На сегодняшний день активно применяется в машинном обучении и технологиях искусственного интеллекта.

А главное — она контринтуитивна.

В мире житейской логики мы идем от причины к следствию. Тогда как наука движется обратным путем, пытаясь по известному факту события вычислить вероятность того, что оно было вызвано рассматриваемой причиной. У вас в голове есть гипотеза, а в руках — данные наблюдений. Вероятность того, что гипотеза в принципе верна, называется априорной. Она одинакова во всех возможных мирах, наблюдается ли там ваш факт или нет. Вам надо понять, насколько вероятна гипотеза в мире, где у вас есть именно такие данные наблюдений, какие есть. Вас не интересует количество возможных миров, где факт не наблюдается: вы в них не живете. Это называется апостериорной вероятностью. Она же — уровень доверия предположению после принятия очевидных доказательств. Как в философии: до опыта, после опыта.

Так вот, априорная вероятность может драматически отличаться от апостериорной. Классический пример и подробности — например, здесь.

При чем здесь парадокс Ферми

Находясь в плену бытовой логики, вы слушаете стандартную телегу об инопланетянах, которые точно должны прилететь, ну не может быть такого, чтобы их не было, вот вам длинный список причин и очень больших чисел. Ситуация кажется вам парадоксальной.

Будучи в курсе современной математики, вы слушаете ту же телегу об инопланетянах, которые точно могут прилететь и должны где-то существовать, держа в уме факт проживания в мире, где они не наблюдаются. Ситуация кажется вам... офигенно логичной и закономерной, если подумать.

Что, если я скажу вам (вслед за Hanson):

1) Нет ничего волшебного в появлении жизни на землеподобной планете и ничего предосудительного в освоении других таких же.

2) Нет никаких проблем с перемещением в разумный срок от одной планеты к другой, изобретать для этого Надсущество с кометами и гравилинзой не требуется.

3) Нет в сегодняшней физике ничего, что мешало бы пожелавшим этого жадным инопланетянам распространиться на всю Вселенную.

4) Они будут путешествовать меж звезд с релятивистскими скоростями и в короткий срок займут все землеподобные планеты.

5) И назначат главным ксенологом Шлепу, после чего новые цивилизации уже не возникнут. По крайней мере, как самостоятельные цивилизации.

Допустим, законы природы устроены именно так, а вы новая цивилизация, которая возникла независимо от других. Загадка от Жака Фреско: какова вероятность, что вы возникли в мире, где ударная волна уже стартовала? Ноль без палочки. И все переворачивается с ног на голову. Поскольку космическая экспансия выкорчевывает зародыши разума и происходит быстро в терминах геологических эпох, подавляющее большинство цивилизаций возникли до того, как хотя бы одна из них протянула загребущие лапы к звездам и сказала: «мое». С наибольшей вероятностью мы — часть этого подавляющего большинства. Да, к нам никто не прилетел. Но это не удивительно. Так и должно быть.

Разумеется, статья гораздо шире и глубже. Например, там рассматривается не «хотя бы одна», а несколько параллельно идущих ударных волн. Но полный набор интересных и контринтуитивных выводов настолько удивителен с точки зрения адептов Семенова, что я придержу его до следующего поста. Пока предлагаю читателю освоиться с уже сказанным.