Понтонные мосты русской армии. Часть 3. Поплавок Полянского.

Автор: любой господиК началу Первой Мировой войны 1914-18 гг. Русская Армия практически не располагала табельными войсковыми переправочными средствами, которые можно было бы использовать для форсирования водных преград ротами, батальонами, полками. Армия имела на вооружении превосходный понтонный парк Томиловского, но комплектов этого парка имелось немного, да и смысл использовать их был только в том случае, когда требовалось переправить большие массы войск через достаточно широкие реки. Первые же приграничные сражения, особенно в Восточной Пруссии, показали, что частям пехоты и артиллерии требуется иметь собственные легкие переправочные средства для преодоления большого количества небольших рек и озер. Только за день наступательного боя полку приходится преодолевать не менее 2 водных преград шириной до 10 метров и 1 преграды шириной от 10 до 50 метров. Применение понтонного парка в таких условиях нецелесообразно и невозможно.

Расчет на использование войсками существующих мостов, лодок и подручных средств не оправдался. Противник, отходя, тщательно уничтожал мосты, уводил или приводил в негодность паромы и лодки, стремился лишить наступающих и подручных средств (бревна, доски), сжигая прибрежные деревянные сооружения.

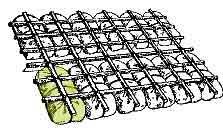

В 1915 году офицер Полянский предложил универсальное средство, которое можно было использовать как для переправы вплавь одиночных бойцов, так и сборки из него плотов, паромов и даже легких наплавных мостов для переправы пехоты, кавалерии и даже легких орудий. Это средство представляло собой мешок прямоугольной формы, изготовленный из промасленного или пропитанного резиновым составом брезента. Поперек мешок перехватывался кожаным ремнем с металлическими кольцами. К верхней плоскости мешка также пришивалось два ремня с кольцами. В одном из углов мешка имелась закрываемая пробкой резиновая трубка. Размер поплавка 70х36х35 см. Вес всего 2 кг. Грузоподъемность до 56 кг. Поплавок надувался солдатом за 7-8 минут.

Используя кольца на ремнях, можно было крепить к поплавку лямки, веревки и т.п., соединять между собой любое количество поплавков.

В простейшем случае поплавок надевался на спину солдата подобно вещевому мешку или же солдат плыл, удерживаясь за поплавок. Можно было соединить два поплавка и тогда боец мог плыть, располагаясь на веревках между двумя поплавками. 4-6 соединенных между собой поплавков использовали для переправы плохо плавающих или утомленных лошадей, пулемета ( с погружением его в воду). Повозки можно было переправлять, обеспечив их плавучесть, привязыванием к ним необходимого числа поплавков.

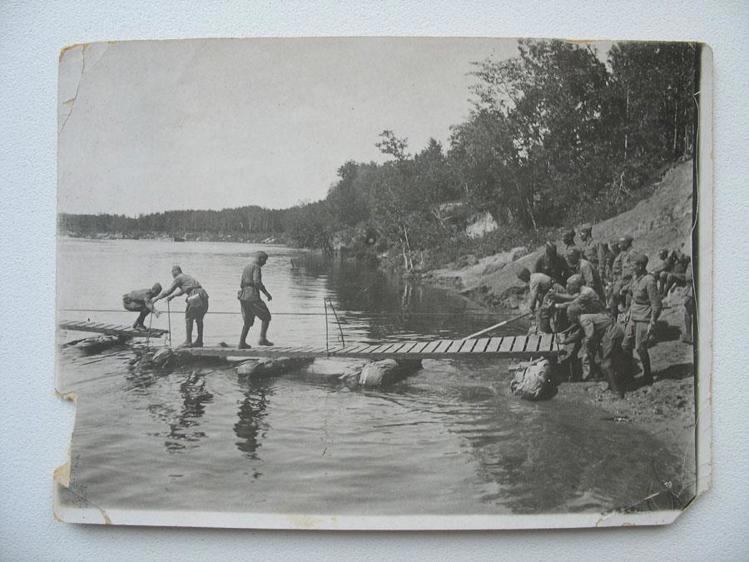

Из поплавков с применением подручных средств (веревки, канаты, жерди и т.п.) можно было собирать плоты (понтоны) различных размеров и грузоподъемности, создавая таким образом наплавные мосты и перевозные паромы для пехоты, кавалерии и полевой артиллерии.

На рисунке показан понтон из 12 поплавков. Грузоподъемность понтона 600 кг. Его длина 1.3 м, ширина 1.6 м. Вес 40 кг. Из таких понтонов, используя настил из досок можно собирать штурмовой наплавной мост для пехоты и кавалерии или же перевозные паромы.

Вариантов использования поплавка Полянского великое множество.

Известны случаи, когда из них собирали паромы для переправы тяжелых 6-дм. орудий.

Поплавок оказался универсальным средством. Благодаря ему Русская Армия в меньшей степени зависела от наличия мостов и понтонных парков. Значительно повышалась маневренность войск. Поплавок пробыл на вооружении Русской Армии всю Первую Мировую войну, был едва-ли не единственным табельным переправочным средством Красной Армии в период Гражданской войны, основным войсковым переправочным средством в двадцатых годах. Его закат начался после 1931 года, когда в качестве табельного переправочного средства саперных рот стрелковых и кавалерийских полков был принят комплект ТЗИ. Однако и тогда поплавки Полянского не были сняты с вооружения. а лишь переведены в разряд резервного инженерного имущества и производство было прекращено. Их активно использовали вплоть до середины Великой Отечественной войны, пока не истаяли последние запасы поплавков.

ТТХ.

Поплавок Полянского представлял из себя надуваемый воздухом глухой мешок из двойной парусины с резиновой прокладкой, объёмом около 0.085 кубических метра (около 3 кубических футов).

Поплавок тонул при четырёх пулевых пробоинах при полной нагрузке через 1,5—2 мин.

Из поплавков можно было связывать плоты, устраивать паромы и наплавные опоры для мостов.

Транспортировка.

На одной гужевой шестовой двуколке телеграфной роты стрелкового полка (или на верблюжий вьюк) помещалось:

- 30 поплавков (3 звена);

- 5 дощатых щитов, шириной в 0,7 м;

- 9 мостовых 2,8 м брусков;

- 4 оттяжных кола;

- 7,1 м верёвки.

Характеристика поплавка :

- вес поплавка — 2 кг;

- грузоподъёмность — 50 кг;

- длина — 0,7 м;

- ширина — 0,35 м;

- высота — 0,35 м;

- время снаряжения — 4 мин.

Характеристика плотов.

Для переправы на плотах 1—2 человек изготавливались трёх- или четырёхугольные рамы, к которым подвязывалось по поплавку, поверх рамы укладывались доски или плетни. Движение плотов осуществлялось с помощью вёсел или лопат.

Для 20—30 человек или одной парной гужевой повозки, или двух гужевых двуколок необходимо было 60 поплавков.

Для переправы орудия 6 поплавков подкладывалось под тело орудия, 5 под хобот, 10 по бокам и 4 под колёса. Под передок или ход зарядного ящика — 19 поплавков (15 по три в ряд и 4 под колёсами).

Надутые поплавки связывались на берегу в звенья, вентилями кверху, на длину плота, и готовые звенья связывались между собой в плоты.

Чтобы плот был более устойчивым, его связывали из двух частей, соединяемых верёвками или жердями.

Характеристика мостов.

Для изготовления наплавных опор для мостов необходимо:

- 3 поплавка, привязанных к брусьям, — для переправы одиночных людей;

- 10 поплавков, привязанных к доске и стянутых канатами, — для переправы стрелковых подразделений;

- 10 поплавков, привязанных к доске вплотную и удерживаемых якорями или канатами, — для переправы полевой артиллерии.