Символ нового русского балета

Автор: Игорь Резников Через несколько дней, 17 июня будет отмечаться 141-летие со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского. Но мне бы хотелось сконцентрировать внимание читателей на сегодняшней годовщине. 13 июня 1911 года в парижском театре «Шатле» впервые увидел свет рампы балет Стравинского «Петрушка». Второй балет молодого композитора сразу стал гвоздем «Русских сезонов». Неуклюжий Петрушка с печальным лицом становится символом русского балетного авангарда. Настоящий шедевр, который стал одним из знаков русской культуры, был создан блистательным триумвиратом Стравинского, хореографа М. Фокина и художника А. Бенуа. Буйство красок, выразительность, национальный колорит, проявлявшиеся как в музыке, так и в костюмах, декорациях, хореографии, привели зрителей в совершенное восхищение и установили в Европе моду на все русское.

Через несколько дней, 17 июня будет отмечаться 141-летие со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского. Но мне бы хотелось сконцентрировать внимание читателей на сегодняшней годовщине. 13 июня 1911 года в парижском театре «Шатле» впервые увидел свет рампы балет Стравинского «Петрушка». Второй балет молодого композитора сразу стал гвоздем «Русских сезонов». Неуклюжий Петрушка с печальным лицом становится символом русского балетного авангарда. Настоящий шедевр, который стал одним из знаков русской культуры, был создан блистательным триумвиратом Стравинского, хореографа М. Фокина и художника А. Бенуа. Буйство красок, выразительность, национальный колорит, проявлявшиеся как в музыке, так и в костюмах, декорациях, хореографии, привели зрителей в совершенное восхищение и установили в Европе моду на все русское.

Идея балета шла от музыки. И.Стравинский вспоминал:

Мне захотелось развлечься сочинением оркестровой вещи, где рояль играл бы преобладающую роль. Когда я сочинял эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь, отвечающий ему угрожающими фанфарами. Завязывается схватка, которая, в конце концов, завершается протяжной жалобой изнемогающего от усталости плясуна. Закончив этот странный отрывок, я целыми часами гулял по берегу Леманского озера, стараясь найти название, которое выразило бы в одном слове характер моей музыки, а следовательно, и образ моего персонажа. И вот однажды я вдруг подскочил от радости, „Петрушка! Вечный и несчастный герой всех ярмарок, всех стран!».

Композитор, конечно имел в виду, что Петрушка (или Петр Иванович Уксусов) – персонаж русского кукольного театра, у которого есть «старшие братья» в других культурах: Пульчинелла в Италии, Полишинель во Франции, Карагез в Турции, Панч в Англии, Гансвурст в Германии и Австрии.

Игорь Федорович показал музыку, ставшую в дальнейшем второй картиной балета, своему другу Сергею Дягилеву. Тот одобрил и предложил сделать целый балет о Петрушке, подключив к делу Александра Бенуа в качестве не только художника, но и сценариста. Дягилев знал восторженное отношение Бенуа к петербургской «старине», к балаганам и ярмарочным гуляниям. Хотя записанный текст хода действия принадлежит Бенуа, соавторы договорились считать сценарий совместным, причем вопреки алфавиту первым писать Стравинского. В благодарность за это композитор посвятил партитуру «Петрушки» Бенуа. Александр Николаевич называл «Петрушку» «балетом-улицей». Его персонажи – это пестрая масленичная толпа: ряженые, гусары, кормилицы с детьми, кучера, шарманщик, поваренок, купец, цыганки, гуляющие. Бенуа-художник одел их в театрально достоверные, нарядные костюмы, дополнив сцену еще и немалым числом деталей ушедшего быта: шарманкой, детской каруселью, перекидными качелями, дымящимся самоваром. Со временем, правда, в спектакле остались только предметы, необходимые для развития действия. А толпа, состоявшая ранее из разнородных членов, каждый из которых действовал на свой лад - это приводило к коллективному импровизационному хаосу, оправдываемому всеобщим подпитием персонажей - больше организовывалась. Это, в частности, было связано с тем, что у художника и композитора отношение к толпе было различным изначально. Если Бенуа мог умиляться «воскрешению» колоритных фигур из своего детского прошлого, то Стравинский, уже не живший постоянно в Петербурге и не заставший балаганов на Марсовом поле, воспринимал гуляющую толпу как собрание сытых и равнодушных людей.

Стравинский создал великолепную партитуру балета. Борис Асафьев отмечал: «Партитура „Петрушки" сама по себе, независимо от сценического действия, представляет пластически и динамически яркое и характерное целое: фантастическую повесть на сочной конкретно выявленной реальной бытовой основе». Фокин приступил к работе, когда сценарий и музыка были уже в основном готовы. Однако хореографа это не смущало:

Я с самого начала своей деятельности выставил тезис: полная свобода композитору. Пускай он выражает свободно то, что он чувствует. До меня балетмейстеры просили: „16 тактов, еще 16 и еще 16". Получалась мужская вариация. Мне противен такой подход к музыке. Я ждал от композитора картины, образы, характеры. Из такой идеи „раскрепощения композитора" создался новый балет, в частности новая музыка. Став свободной, музыка стала богаче, и обогатился сам танец».

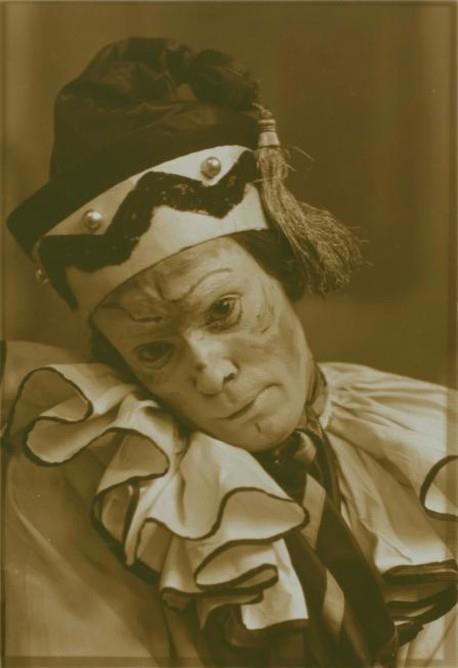

Герои ярмарочных представлений претерпели в «Петрушке» психологические изменения: Арап, оставшись туповатым и неуклюжим, приобрел мужественность и привлекательность для глупенькой Балерины. Петрушка из бойкого шалуна, представителя народной смекалки, превратился в хореографический вариант «маленького человека» в традициях Пушкина и Гоголя, а также не без влияния «Балаганчика» Блока. Несчастное, забитое, запуганное существо, пропитанное покорной горечью, изредка прерываемой обманчивой радостью. Как указывал хореограф: «Колени вместе, ступни внутрь, спина согнута, голова висит, руки как плети». Жалость к угнетенному и сочувствие к безвинно убитому на глазах толпы, однако, не делало из Петрушки творца, поэта, первоначально задуманного Стравинским.

Полноправными соавторами в первой постановке балета стали исполнители трех главных ролей.

Вацлав Нижинский гениально подчеркивал трагизм и масштаб роли Петрушки Французский очевидец премьеры писал: «Каким чудом он заставляет нас понять, что это человек, превращенный в игрушку и сколько в этой игрушке человеческих страстей». Трагизм судьбы самого артиста в дальнейшем превратил его Петрушку в легенду. Ныне ни один рассказ о безумии, постигшем гениального артиста, не обходится без байки об отношениях между Хозяином-Дягилевым и угнетенным им Петрушкой-Нижинским, байки весьма сомнительной.

Вацлав Нижинский гениально подчеркивал трагизм и масштаб роли Петрушки Французский очевидец премьеры писал: «Каким чудом он заставляет нас понять, что это человек, превращенный в игрушку и сколько в этой игрушке человеческих страстей». Трагизм судьбы самого артиста в дальнейшем превратил его Петрушку в легенду. Ныне ни один рассказ о безумии, постигшем гениального артиста, не обходится без байки об отношениях между Хозяином-Дягилевым и угнетенным им Петрушкой-Нижинским, байки весьма сомнительной.

Тамара Карсавина в, казалось бы, невыигрышной роли Балерины сумела, по мнению Бенуа, «остаться прелестной и пленительной». Ей к тому же очень шел тот потешный костюм, который художник почти дословно скопировал с одной статуэтки гарднеровского фарфора. В качестве курьеза упомяну о том, что один из танцев Балерины – это процитированная композитором старинная песенка «Деревянная нога». Она была услышана Стравинским на одной из улочек Ниццы от шарманщика. Неожиданно у песенки объявился автор – некто Спенсер, который подал на композитора в суд и выбил у него солидную сумму.

Тамара Карсавина в, казалось бы, невыигрышной роли Балерины сумела, по мнению Бенуа, «остаться прелестной и пленительной». Ей к тому же очень шел тот потешный костюм, который художник почти дословно скопировал с одной статуэтки гарднеровского фарфора. В качестве курьеза упомяну о том, что один из танцев Балерины – это процитированная композитором старинная песенка «Деревянная нога». Она была услышана Стравинским на одной из улочек Ниццы от шарманщика. Неожиданно у песенки объявился автор – некто Спенсер, который подал на композитора в суд и выбил у него солидную сумму.

Превосходный Орлов мастерски справился с ролью Арапа, трудность которой заключается в том, чтобы дать впечатление „механической бессмысленности" с примесью чего-то звероподобного».

Превосходный Орлов мастерски справился с ролью Арапа, трудность которой заключается в том, чтобы дать впечатление „механической бессмысленности" с примесью чего-то звероподобного».

Балет представляет собой «потешные сцены» в 4-х картинах. Театральный занавес поднимается с началом звучания музыки. На внутреннем специальном занавесе видны крыши Петербурга, над которыми носятся фантастические химеры.

1. Гулянье на масленице в Петербурге. Балаганы на Царицыном лугу. Движется пестрая толпа: купцы, военные, франты, старая графиня с лакеем, кадеты, горничные, мастеровые. Появляются шарманщик и две танцовщицы. Они пляшут под шарманку. Танец прерывает барабанный бой. Два старика гренадера отодвигают толпу и открывают спрятанный за ситцевой занавеской балаган. Появляется Фокусник в восточном костюме. За его спиной внутри балагана висят на «костылях» три куклы: слева Арап, посередине Балерина, справа Петрушка. Фокусник наигрывает на волшебной флейте завораживающую мелодию, и куклы оживают. Танцуя «русскую», они выходят к толпе. Петрушка остро чувствует свою обособленность от других, его мучит осознание, что он некрасив и смешон. Единственная отрада для него – Балерина, в которую он страстно влюблен. Но легкомысленная Балерина не понимает его терзаний и всячески избегает его. У нее другая цель – очаровать тупого, ленивого Арапа, который, по сравнению с Петрушкой, кажется ей красивым и сильным. Балерина, однако, кокетничает с обоими. Петрушка от ревности бьет соперника палкой. Гаснет свет, падает внутренний занавес, звучит барабанная дробь.

2. Комната Петрушки. Она невелика и мрачновата. На стене портрет хозяина балагана. С воплем влетает Петрушка, которого ударом ноги забросил сюда Фокусник. Негодование, отчаяние, глубокая печаль последовательно овладевают им. Он жалок и несчастен: хозяин груб и жесток с ним, а Балерина предпочитает тупого Арапа. Неожиданно появляется Балерина, Петрушка восторженно демонстрирует бурные чувства, которые пугают Балерину. Она пятится к двери и исчезает. Петрушка опять одинок и никому не нужен. В отчаянии он грозит портрету Фокусника, затем в исступлении бьется головой об стену. Снаружи слышны ярмарочный шум и звуки гармошки. Темнота, снова выходят гренадеры и бьют в барабаны.

3. Комната Арапа. На стенах пестрые восточные узоры. Арап, лежа на оттоманке, лениво подкидывает ногами большой кокосовый орех. В орехе что-то шумит, и Арап своей кривой саблей пытается расколоть его. Когда это ему не удается, то он решает, что там какая-то сверхъестественная сила. Он начинает молиться ей. Раскрывается дверь, и появляется Балерина, наигрывающая на корнет-а-пистоне веселый мотивчик. Арап недоволен, что его отвлекли от изучения ореха. Балерина отчаянно кокетничает, и Арап решается ее обнять. В этот момент в комнату с воплем врывается Петрушка, он носится по комнате. Арап грозит ему саблей и пытается вытолкать соперника за дверь. Балерина в восторге от храбрости своего избранника. Петрушка убегает, преследуемый Арапом. Дробь гренадерских барабанов.

4. Снова ярмарочная площадь. Вечереет, но гулянье продолжается. Проплывает вереница кормилиц, их сменяет Поводырь с медведем. Купчик с двумя молодыми цыганками сорит деньгами. Пляшут, чтобы согреться, кучера и конюхи. Появляются ряженые: Коза, Гусар, Черт и Поваренок. Общее веселье прерывает вопль Петрушки. Он выбегает из балагана, его настигает Арап. При всем честном народе Арап на улице догоняет Петрушку и срубает саблей голову. Толпа волнуется, зовут будочника. Ужас толпы рассеивает подоспевший Фокусник, который показывает, что тело и голова Петрушки набиты опилками, как у обычной куклы. Веселье, нарушенное происшествием, возобновляется, и тут над площадью мистическим образом возникает озорной, живой, всех дразнящий Петрушка, всем видом демонстрируя торжество своего духа над толпой.

Со дня премьеры началась богатейшая сценическая история «Петрушки». В Россию балет попал лишь в 1920 году. В Петрограде уже не было самого Михаила Фокина, поэтому спектакль исполнялся «по Фокину». Постановщиком стал Леонид Леонтьев, художником и консультантом был Александр Бенуа. Главные партии исполняли: Петрушка — Леонид Леонтьев, Балерина — Елена Люком, Арап — Василий Вайнонен. Этот спектакль стал своеобразным эталоном для дальнейших отечественных постановок. Его копировали Константин Боярский (1961, ленинградский Малый театр оперы и балета; 1964 и 1982, Большой театр) и Сергей Вихарев (2000, Мариинский театр). По этому же образцу в 1948 году в Парижской опере поставил «Петрушку» Сергей Лифарь.В 1990 году в Большом театре в рамках вечера, посвященного 100-летию со дня рождения Нижинского, балет поставил Ю. Григорович. В главных ролях Ирек Мухамедов (Петрушка), Людмила Семеняка (Балерина), Вячеслав Елагин (Арап), Юрий Ветров (Фокусник). В 1989 году в Шотландском балете, а затем в 1990 году в Мариинском театре свою версию балета Стравинского показал хореограф Олег Виноградов. Его Петрушка был нонконформистом, насмехавшимся над любыми вождями и их программами. Героя губила толпа, но его смерть разбивала ее бездуховную монолитность.

За пределами России Фокин повторял свою постановку в «Оригинальном русском балете Монте-Карло» (1936), Американском театре балета (1942). Многие повторяли его хореографию, однако, такие балетмейстеры, как Морис Бежар (1977, «Балет XX века») и Джон Ноймайер (1982, Гамбургский балет), продемонстрировали свое понимание партитуры Стравинского.