Вестник ТАСС от 23.10. 1940 г. Японская армия. Японский флот. Японская авиация.

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

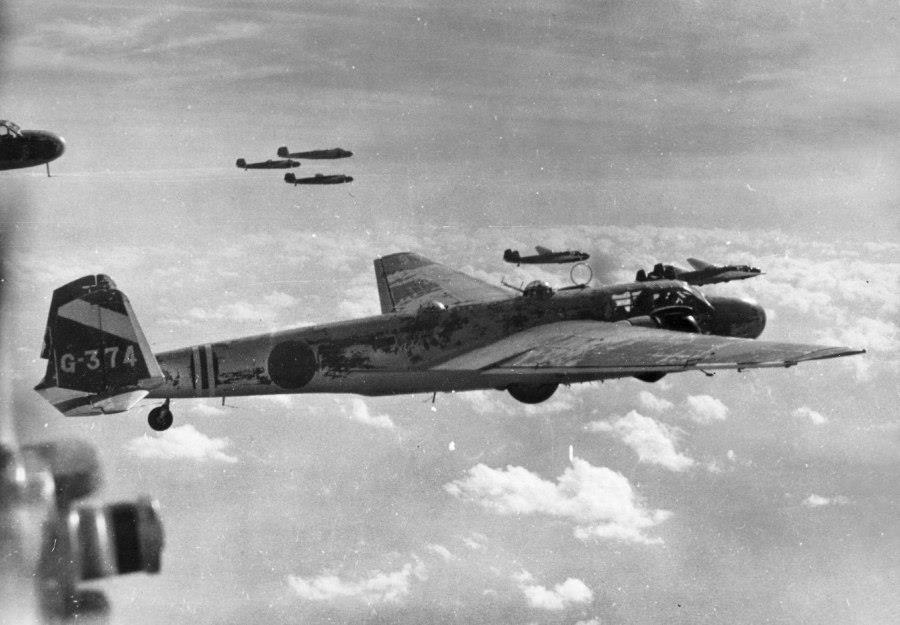

Сегодняшняя объемная публикация полностью посвящена Вооруженным силам Японии конца 1930-х - 1940 г. Так как в первоисточнике фотографий нет, каждый раздел дополнен иллюстрациями из Интернета. Старался искать фото до 1940 г. Исключение может составлять пехота, пересекающая границу, возможно, какая-либо фотография авиации. Бывает, что ссылки и подписи не соответствуют реальному.

Итак:

ЯПОНСКАЯ АРМИЯ

В германской газете «Дейче альгемейне цейтунг» от 6 октября 1940 г. напечатана статья собственного военного сотрудника газеты майора Отта Моссдорфа.

Свою статью автор начинает кратким обзором истории военного сотрудничества Германии и Японии. Он указывает на то, что немцы активно сотрудничали при создании японской армии, посылая в Японию своих инструкторов, обмениваясь опытом и обучая в своих военных школах японских офицеров. Далее автор останавливается на характеристике японской армии, на основных ее принципах.

Он пишет, что в 1882г. император Мейдзи объявил всей армии учение о добродетели, в котором требовал: храбрости, нравственности, верноподданничества, выполнения долга и простоту наряду с честностью. Это учение о добродетели представляет собой военный устав японского солдата. Его исповедует теперь весь японский народ.

Первая статья этого догмата начинается словами: «Подумай, что смерть легче пера, а долг тяжелее горы».

Далее автор-переходит к характеристике китайской войны.

Он говорит

«Японская армия считается одной из лучших в мире. При критике руководства операциями в современной войне нужно быть очень осторожным, так как военные события разыгрались в стране, которая существенно отличается от европейского театра военных действий. Вместо европейской тесноты, здесь приходится оперировать на больших восточно-азиатских пространствах; вместо густей сети шоссейных и железных дорог, здесь ощущается недостаток этих важных для ведения войны коммуникаций. Вследствие этого операции в теперешней войне в Китае ведутся так же, как и во время борьбы китайских генералов между собой, на территории вдоль нескольких больших железных дорог и водных путей.

После мировой войны Япония располагала больше чем 20 дивизиями общей численностью в 308.000 человек. 19 и 20 дивизии, находящиеся под общим руководством, были постоянно расположены в Корее. Перед инцидентом на манчжурской границе, в Квантунской области была расположена, кроме батальона железнодорожной охраны, одна дивизия, сменяемая через регулярные промежутки времени. Большое землетрясение 1 сентября 1923 года, а также мировой экономический кризис заставили японское правительство в 1924 г. сократить сухопутную армию на 1.800 офицеров, 56.000 человек рядовых и конницу - на 13.000 чел. В мае 1925-го произошло дальнейшее уменьшение армии на 4 дивизии (были расформированы 13,15, 17,18 дивизии), так что армия всего сократилась до 17 дивизий или 250.000 чел. Но нумерация расформированных дивизий продолжала существовать. Во время современной войны расформированные дивизии восстановлены и существуют под своими старыми номерами.

На острове Формоза стоит смешанная бригада. Соединение дивизий в корпуса в Японии не проведено. Вместе с резервными частями японская армия состоит сейчас из 54 дивизий.

Во время манчжурской кампании и при завоевании провинций Чахар и Йэхэ был опубликован список дивизий, принимавших участие в операциях, с указанием их номеров. Списки же дивизий, принимающих участие в китайском походе, держатся в тайне. Войсковые соединения известны лишь по именам их командиров. Только случайно стало известно, что в 1937г. в сражении севернее Шанхая принимали участие 3,9 и 11 дивизии, а также 101 резервный полк (резервные части обозначаются тем же номером, что и соответствующие основные части, но с прибавлением числа 100). Японская армия в большой степени моторизирована. На больших равнинах Китая моторизованные части находят для себя эффективное применение.

Во главе японской армии стоят 4 человека: военный министр, начальник генерального штаба, генеральный инспектор военного обучения, генеральный инспектор авиации. Военный министр является всегда самым старшим офицером. Он неответственен перед парламентом и имеет право личного доклада у императора. С его мнением считаются при принятии политических решений; с ним совещаются при обсуждении внешнеполитических вопросов. Вообще японские военные круги имеют очень большое влияние на политику страны. Новая политическая структура, создаваемая премьер-министром князем Коноэ, точно также обсуждалась первоначально в военных кругах. Там же были выдвинуты требования о ликвидации партий, проводимые сейчас в жизнь. Однако военные круги не играют руководящей роли при создании новой организации внутриполитической жизни, но через посредников известили о своем сотрудничестве.

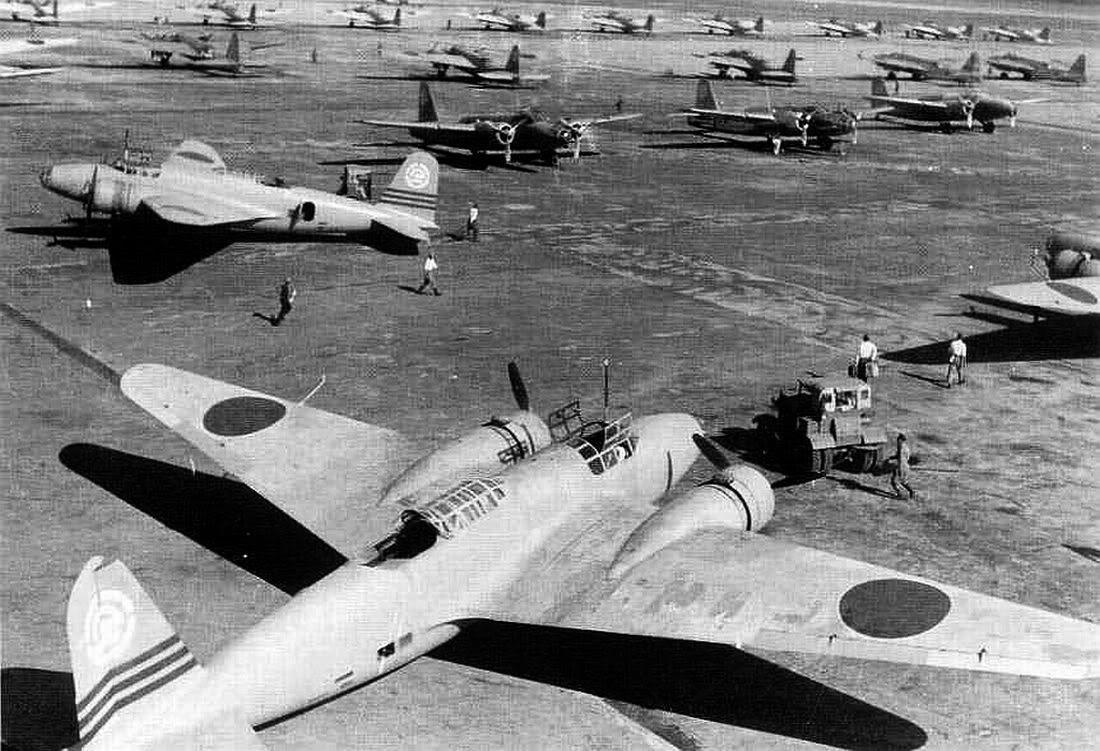

Осенью 1936г. японское военное министерство составило шестилетний план, являющийся первой частью обширного плана вооружения армии. Выполнение этого плана, вследствие китайской войны, идет Значительно быстрее, чем вначале предполагали. Можно предполагать, что Япония в настоящее время в состоянии поставить под ружье 8 1/2 млн. чел. в возрасте от 20 до 35 лет. В Китае Япония должна иметь на фронте в 4.200 клм. до 2 млн. человек. К этому Необходимо прибавить манчжурский фронт протяжением в 2.400 км. Существовавшее в течение многих лет разделение армии на 6 родов оружия: пехота, кавалерия, артиллерия, саперные части, управление, авиация, недавно было уничтожено (подчеркнуто ред.), так как оно не соответствует новым требованиям. Сейчас пехота, кавалерия, артиллерия и авиация организационно объединены, как единое «боевое оружие». Наряду с этим имеется «техническое оружие», объединяющее и управление и санитарно-ветеринарную службу и т.д. Авиация не образует в японской армии самостоятельного подразделения. Имеется сухопутная и морская авиация. К началу войны с Китаем Япония имела свыше 1500 самолетов в строю и столько же самолетов второй очереди.

В 1938г. была создана генеральная инспекция авиации, которая подчиняется непосредственно императору. Сухопутная авиация разделяется на 3 бригады, из которых одна расположена в Токио, одна в Северной Корее, и третья на острове Формоза. Каждая бригада состоит из одного полка штурмовиков, двух полков разведчиков и одного полка бомбардировщиков. В Квантунской армии находится несколько смешанных авиационных полков. Обучение летного состава проводится в летных школах.

Самолеты строятся по американским и французским моделям. Японские военные летчики, встречаясь в Китае временами с достойными себе противниками, показывают выдающееся искусство. Японские летчики не применяют парашюта. Они поднимаются в воздух с револьверами и прославленным самурайским мечем и, в случае вынужденной посадки на враждебной территории взрывает свою машину и кончают жизнь самоубийством.

С 1935 г. введено предварительное военное обучение юношей. Создано 15.000 школ для 2,5 млн. юношей, в которых осуществляется военная закалка молодежи».

Далее автор рассказывает несколько случаев из истории войны в Китае -, показывающих самурайский фанатизм японских офицеров.

ЯПОНСКИЙ ФЛОТ

В германской газете "Фелькишер беобахтер" 3-го октября была помещена следующая статья:

«В русско-японской войне 1904/1905 годов Япония завоевала среди великих держав надлежащее, место. Морской бой при Цусиме, в котором в мае 1905 года японцы атаковали и уничтожили русский флот, открыл новую главу в истории. С этого дня-притязания Японии на ведущую роль в восточной Азии стали твердой программой, которая должна была быть выполнена приложением всех сил и энергии.

Таким образом, японский флот заложил фундамент для расцвета Японии и это положение сохранилось, несмотря на борьбу партий, которая не миновала Японии, неизменно уверенной в будущем и стремящейся к господству в великом восточно-азиатском пространстве. Несмотря на огромные задачи, возникшие в последние годы перед японской армией в начале при отделении Манчжурии от Китая, затем в японо- китайской войне, флот был и остается основой могущества Японии.

В тисках «договоров»

Япония может сохранить принципы своего существования только как морская держава первого ранга. Свыше 70 млн. населения живет на небольших островах, причем только четвертая часть этого пространства годится для сельскохозяйственной обработки. Не имея земли Япония стала индустриальной державой. Поэтому она не может существовать без товарообмена с заграницей. Если бы какой-либо иностранной державе удалось путем блокады отрезать Японию от источников сырья и рынков сбыта, то это означало бы ее гибель. В этом отношении она еще более уязвима, чем Великобритания. Поэтому непреложной целью японской политики стало стремление быть на море сильнее любого противника.

Понимая цели Японии, вместе с расцветом своих сил приступившей к строительству флота, США и Англия пытались ограничить японское могущество на море. В момент, когда Япония после мировой войны стала действительно опасным конкурентом англо- саксонским позициям на Дальнем Востоке, США и Англия решили создавать Японии препятствия, чтобы не дать возможности ее военно-морской мощи сравниться с мощью ее противников. В этом заключался смысл Вашингтонского договора от 1922 года и Лондонского от 1930 г. Япония должна была обещать не доводить численность линейных кораблей выше 60 проц. их численности в США или Англии. По авианосцам, крейсерам и эсминцам Япония должна была численно остаться далеко позади англичан и американцев и только в отношении подводного флота Япония настояла на своем праве».

На третьем месте в мире

Такое положение тянулось до 1936 г. Скрепя сердце, Япония выдерживала условия договора. При первой возможности, в декабре 1934 Япония отказалась выполнять ненавистные обязательства. Она требовала, по крайней мере официального признания ее прав на флот, равный английскому и американскому. Попытки продолжить в какой-либо форме действие лондонского и вашингтонского договоров не привели и к чему в результате решительного отказа американцев и англичан принять это естественное требование японцев. С 1937 г. Япония, не учитывая претензий других стран, строит флот, диктуемый законами японской политики.

С колоссальным напряжением всех сил, бедная страна собрала все необходимые средства, чтобы осуществить широкие планы реорганизации флота. Достоверно неизвестно, сколько военных кораблей начаты строительством и сколько было спущено со стапелей в Японии после истечения срока действия морских договоров. Фантастические сведения о количестве новых кораблей и о якобы запроектированных новых типах их в большинстве случаев распространялись англо-американской пропагандой, стремившейся, указывая на «японскую угрозу» добиться одобрения своих стран для осуществления колоссальной программы морского строительства.

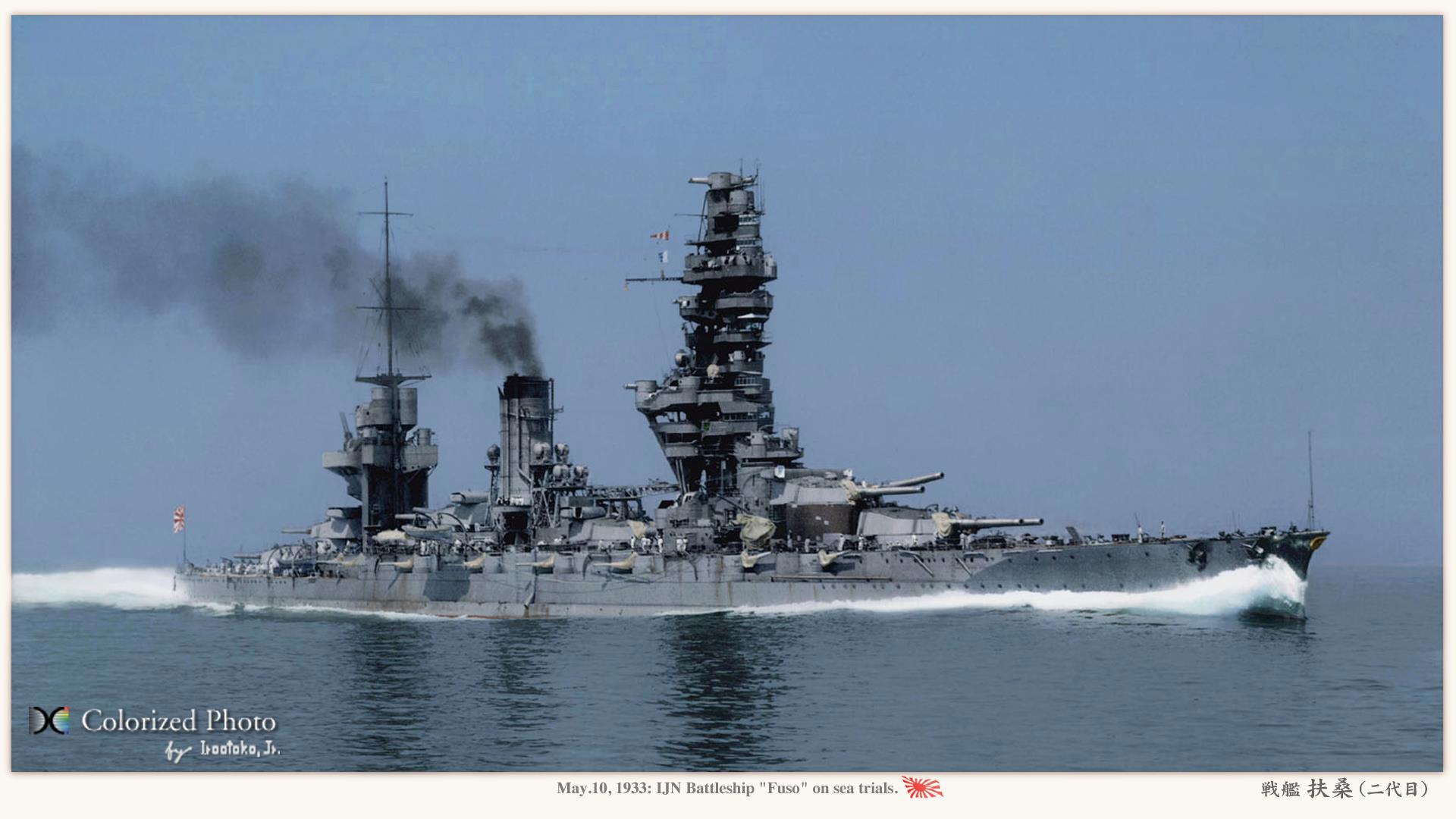

С уверенностью мы можем говорить о состоянии японского флота в 1939 г. Тогда Япония располагала 9 линкорами, в противовес 15 английским или американским. Японские корабли построены в своей большей части еще до войны. Но за эти годы эти корабли вполне модернизированы, так же, как и устаревшие корабли других стран. С 1939 г. начато строительство по крайней мере двух, а может быть и четырех новых линкоров. В среднем эти корабли имеют водоизмещение в 30 тыс. тонн, скорость - от 22,5 до 26 узлов, калибр тяжелых орудий от 35,6 до 40 сантиметров.

Утверждения, будто Япония увеличила размеры своих линкоров до 40-45.000 тонн и выше, также являются сплошной англосаксонской пропагандой. Япония никогда не была заинтересована |в строительстве таких морских гигантов, так как для ее органического морского пространства вполне достаточно кораблей в 135 тыс. тонн, тогда как флот США, поле действия которого простирается от берегов Калифорнии до вод Северной Азии, должен учитывать необычайно большой радиус действия.

Японцы и американцы также различно подходят к строительству авианосцев. Япония принципиально не нуждается в этом новом типе корабля, который облегчает действия неприятельской авиации пробив островного государства, и для нападения на японские позиции (может быть использован гораздо лучше, чем для их обороны. Но (Япония все же была вынуждена строить авианосцы, и в 1939 г. располагала 6 единицами этого класса, в число которых входило (два крупных корабля по 27 тыс. тонн, остальные же были гораздо меньше. Кроме того, было построено 5 авиаматок, на которых, однако, можно расположить лишь ограниченное количество самолетов,

По классу излюбленных в США тяжелых крейсеров (вооруженных орудиями калибром свыше 15,5 сантиметров) Япония располагает 12 единицами, водоизмещением от 7 до 10 тыс. тонн, это вполне современные и очень мощные корабли. По классу легких крейсеров, на которые в японском флоте обращено особое внимание, страна располагала в 1939 г. 25 единицами. Японские эсминцы в большей своей части также являются современными кораблями. В распоряжении Японии имеется около 100 эсминцев, в том числе 9 лидеров по 2 тыс. тонн, тогда как большая часть этих единиц имеет водоизмещение от 1500 до 1700 тонн. Сюда следует еще добавить 29 менее крупных эсминцев водоизмещением меньше 1000 тонн и 12 торпедных катеров.

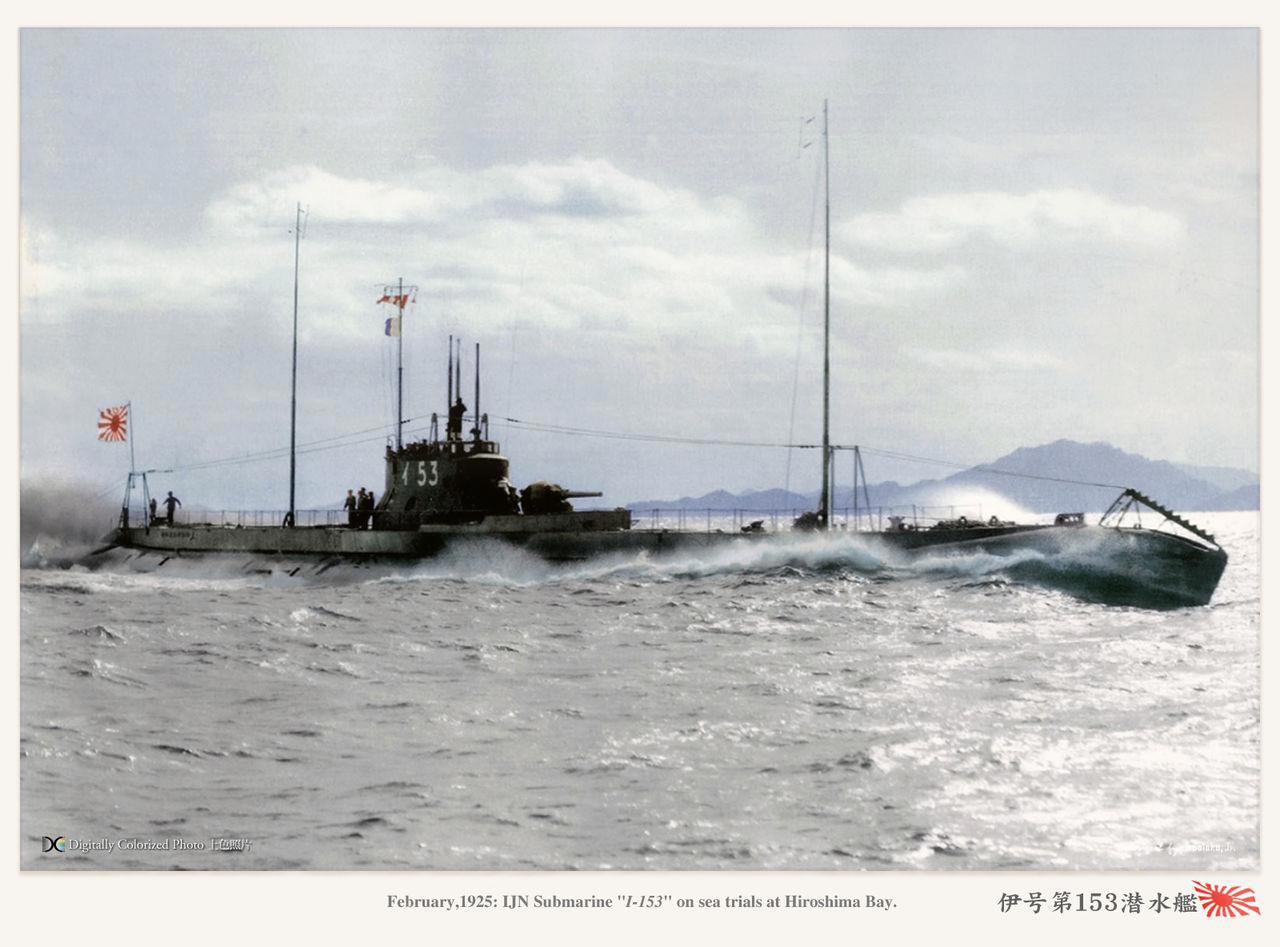

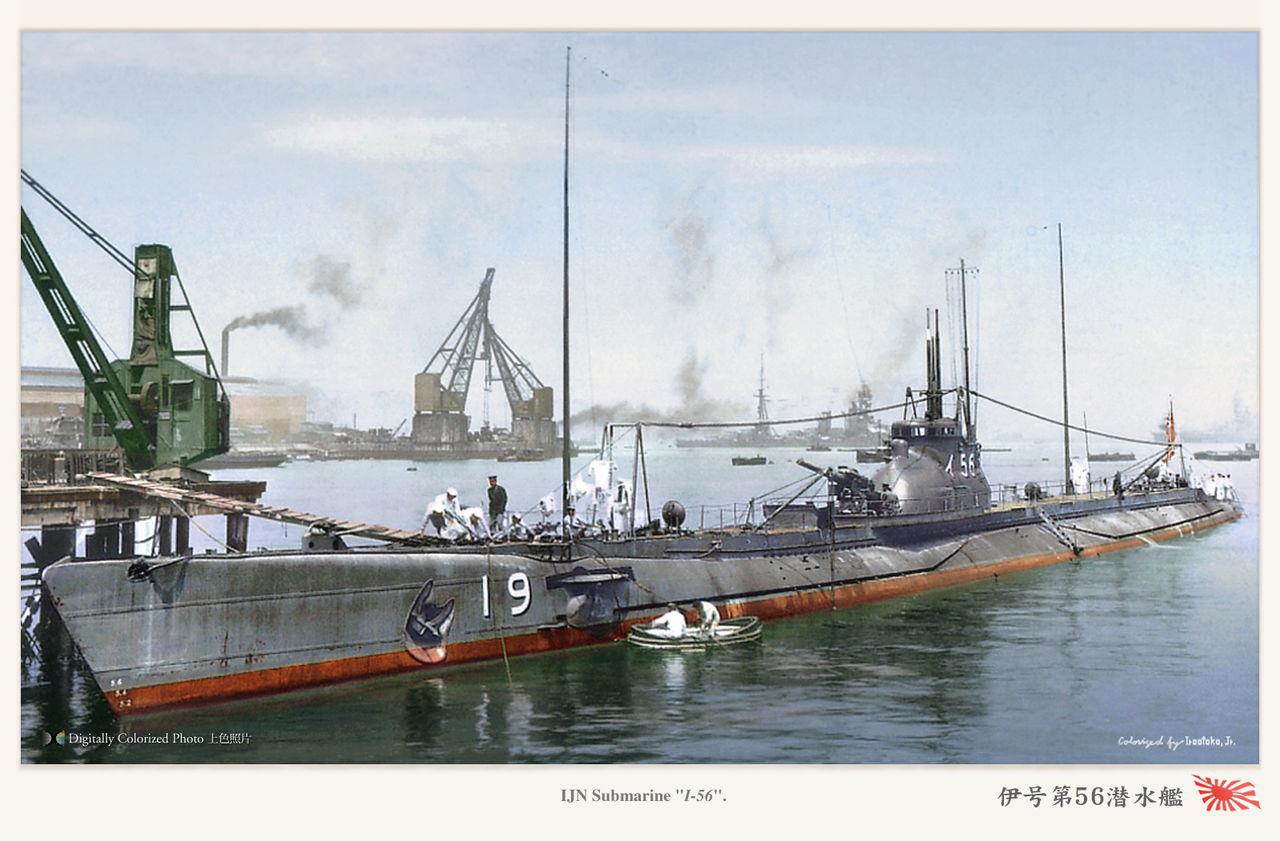

Особенно боевой силой обладает японский подводный флот. В настоящее время в него входит около 20 лодок, которые по своим размерам могут быть отнесены к подводным крейсерам. В непогруженном состоянии они имеют 2 тыс. тонн водоизмещения. Япония располагает также 28 крупными подводными лодками от 1200 до 1600 тонн, 24 подводными лодками второго класса водоизмещением от 650 до 1000 тонн с очень большим радиусом действия.

Вся Япония представляет собой морскую крепость

Сказанное о линейных кораблях первого класса уже показывает, что морская держава Япония, занимающая третье место в мире по своей материальной силе, не должна бояться никакого врага. Количественное превосходство Англии и Америки над Японией выравнивается благодаря преимуществам стратегического положения Японии. Англия, как противник Японии на море, теперь вообще не может быть принята в расчет, так как английских военно-морских сил нахватает для операции в европейских водах и эффективного сопротивления германо-итальянскому нападению. Но даже и американский флот едва ли сможет сосредоточить все свои силы в тихоокеанских водах. Обширные пространства Тихого океана были бы серьезным препятствием для любого нападения США на Японию. Опорные пункты Соединенных Штатов на пути от Калифорнии к Филиппинам и к портам в западной части Тихого океана все же не являются достаточной базой для ведения морской войны в широких масштабах.

Позиции Японии, наоборот, чрезвычайно сомкнуты и прочны, поскольку Японии не приходится считаться с выступлением России, которого, судя по последним событиям, ни в коем случае ожидать нельзя. Японский флот вполне в состоянии контролировать Японское море и пути в Корею и Китай. В любой момент Япония сможет сплоченнее и быстрее, чем противник, выступить в решающих пунктах. Предположение, что японские военно-морские силы смогут воспрепятствовать операциям чужого флота в водах восточно-азиатского пространства, во всяком случае гораздо вероятнее, чем противоположные предположения о том, что иностранный флот смог бы нанести поражение Японии в ее собственных водах.

Только количество не решает исхода

Именно ход нынешней войны показал, что количество не является решающим в борьбе на море. Все зависит не столько от калибра орудий и мощи кораблей, сколько от стремлений, воодушевляющих командование и матросов. Энергия духа побеждает материальные расчеты. Именно во внутренней силе заключается мощь японского флота. В духе Цусимы, прославившей Японию, воспитан ее морской флот, выразительный представитель ее могущества».

***

В германской газете «Ангриф» 1 октября была помещена статья следующего содержания: «До 1936 года можно было составить представление о состоянии японских военно-морских сил по официальным статистическим данным и различным ежегодным, справочникам. Через несколько лет после мировой войны Вашингтонским договором было установлено соотношение крупных линейных кораблей и авианосцев для флотов крупнейших морских держав. Количество кораблей Англии, США и Японии должно было составить соотношение 5:5:3. Лондонский договор 1930 года установил ту же пропорцию для тяжелых крейсеров. По легким крейсерам эта цифра для Японии была увеличена до 3,5.

Японский народ, географическое, стратегическое и экономическое положение которого целиком зависит от охраны его интересов на море, конечно счел невыносимым подобное «соглашение».

Благодаря естественным условиям, японцы издавна стали моряками. Еще в 1904 г, в Японии поняли, что для мореплавания необходим сильный военно-морской флот. В результате этого возникло могучее движение, разумными руководителями которого были морской министр адмирал Ямамото и командующий военно-морским флотом адмирал Того. Результаты лондонской конференции 1930 года окончательно разрушили веру японского народа в возможность добиться своих прав путем соглашения с Англией и США. В результате кризиса в доверии в их время был вынужден выйти в отставку начальник генерального морского штаба.

Спустя пять лет, в 1935 г о было, заключено соглашение на 1936 г. С этого момента официальные данные не опубликовывались, но Япония еще больше напрягает все свои силы для того, чтобы создать военно-морской флот, соответствующий потребностям страны.

При выполнении программы строительства флота Япония должна преодолевать двойные трудности в результате недостатка железа, нефти и других важных материалов. Но именно в этом Япония обнаружила такой организаторский талант, что ее право на первоклассный флот получило двойное основание.

Последние опубликованные данные о японском военно-морском флоте относятся к 1937 году и не являются полными. По этим данным, Япония располагала тогда 11 линкорами, из которых новейшие имеют водоизмещение в 32.720 тонн, они вооружены 8-6-ю 40,6 сантиметровыми орудиями и 20- ю 14-сантиметровыми орудиями. Кроме того, японский флот имел тогда 8 авианосцев, 6 авиаматок 5 минных крейсеров, 12 тяжелых крейсеров, вооруженных 20-сантиметровыми орудиями, 25 легких крейсеров, 14 торпедных катеров, 37 подводных лодок первого класса (водоизмещением до 1955 тонн) и 24 подводных лодки второго класса, и, наконец, 84 эсминца первого класса и 30 эсминцев второго класса,

В то же время в строительстве находились 10 эсминцев 1-го класса и 10 крупных подводных лодок. Именно строительство военно-морских боевых единиц этой категории приняло за последнее время особенно широкие размеры, так что теперь Япония располагает большим количеством современных эсминцев, чем любая другая держава. При строительстве как эсминцев, так и подводных лодок учитывается возможно больший радиус действия и поэтому крупные японские подводные лодки имеют полное право называться подводными крейсерами.

Очень успешно решена Проблема строительства военного корабля, снабженного гидросамолетом. Япония знает, что мир и счастье будущего ее страны зависят от упорной работы, и японский флот должен обладать всем необходимым для того, чтобы быть сильнее всех в борьбе за мир и счастье народа».

ЯПОНСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ

Издаваемая в Норвегии газета на немецком языке «Дейче цейтунг ин Норвеген» в номере от 29 сентября в статье, посвященной истории развития японского военно-воздушного флота пишет:

«Успехи японских летчиков, одерживаемые ими в воздушных боях, следует скорее отнести за счет соответствующей подготовки пилотов, чем за счет качества и числа самолетов. Обычно в мировой печати дают различную оценку мощи японского воздушного флота. Так, например, после начала военных действий против правительства Чан Кай-ши и прежде всего во время событий на границе с Внешней Монголией в период с мая по сентябрь 1939 г. сказалось превосходство японской-авиации над стоящей на высоком уровне авиацией Внешней Монголии, превосходство, которое выразилось в соотношении 1:3 в пользу Японии.

Военная авиация начала развиваться в Японии с 1911 г. Стимулом к этому послужил полет через Ла-Манш в Англию, совершенный в 1909 г. французским летчиком Блерио. Два японских офицера были командированы во Францию для ознакомления с вопросами авиации. Возвратившись в 1911 г. в Токио, они заложили основу для строительства отечественной авиации.

Использование самолетов в качестве наступательного оружия стало известно со времени визита в Италию японской комиссии в составе 22 офицеров и ТО механиков в 1918 г., наблюдавшей воздушные бои на фронтах во время мировой войны. В 1919 г. в Токио-была приглашена группа из 60 французских пилотов во главе с полковником Форэ для практического обучения японских летчиков. В последующие затем годы, Япония уже собственными силами начинает строить свой воздушный флот. Сначала были созданы школы по подготовке летчиков. Первая такая школа была организована в 1920 г. вблизи Токио. Здесь обучалось 100 кадровых и запасных офицеров. В 1922 г. были созданы еще две школы летчиков. Военная академия в Токио включила в свою учебную программу и авиационные дисциплины. Правительство и промышленность приложили все усилия для организации производства самолетов.

Значительным успехом является то, что авиация Японии заняла самостоятельное .место на равных правах с пехотой и другими родами войск. Осуществлена большая программа авиационного строительства. Существовавшие ранее авиационные роты увеличились до батальонов и полков, число последних постоянно умножалось.

Быстрый рост воздушных сил потребовал превращения авиационного факультета военной академии в самостоятельное учебное заведение - военную авиационную школу. Этой школе принадлежат большие аэродромы, ангары и мастерские. Школа находится в Тойока.

Когда в 1937 г. начался китайско-японский конфликт японская авиация насчитывала 10 полков, состоящих из 11 разведывательных, 11 истребительных и 4 бомбардировочных рот о Кроме того, японская авиация располагала двумя воздухоплавательными группами» В настоящее время японская авиация значительно усилилась. Подготовка пилотов производится на специальных курсах, расположенных в различных частях страны. Военная авиационная школа, в которой раньше обучалось 400 офицеров, насчитывает сейчас 1000 офицеров.

На этом на сегодня всё.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.