Антизаклёпка

Автор: Евгений КрасЯ про особенности развития науки и техники. Нет, разумеется, никаких откровений, открытий и прочего (вообще не люблю революций). То есть «банальности» остаются банальностями. То есть чтобы появился стальной клинок, нужно хотя бы научиться перерабатывать железную руду до уровня стали. Однако даже в этой предельно жёсткой схеме возможны варианты. Именно благодаря этим «вариантам» очень интересно ковыряться в старых проектах. Неважно при этом – были они реализованы или нет. Интересно другое – идей вроде бы ещё не было, и даже предпосылок ещё не было, но подходящие технические решения уже были. Видимо из-за этого и появилась формула «всё новое – это хорошо забытое старое». Удивимся техническим решениям конструкторов прошлого? Заодно можно где-то на заднем плане порассуждать о приоритетах.

Я про то, кто, где и когда сделал что-то первым и почему вокруг этого всегда идёт не очень чистоплотная возня. На самом деле всё в этом деле совсем не просто. Причины тех или иных действий людей бывают порой для нынешнего поколения не совсем понятны. Вот цитата одного из старых конструкторов-авиационщиков: «В то время конструкторы не считали изобретением создание новых конструкций самолетов, полагая, что это их прямая обязанность. А делать заявку на изобретение считалось просто неудобным.» Должен заметить, что хотя я работаю в другой отрасли, да и разница в возрасте у нас очень значительная, но могу подписаться под каждой буквой этого заявления. Полагаю такое положение вещей было не только в нашей стране.

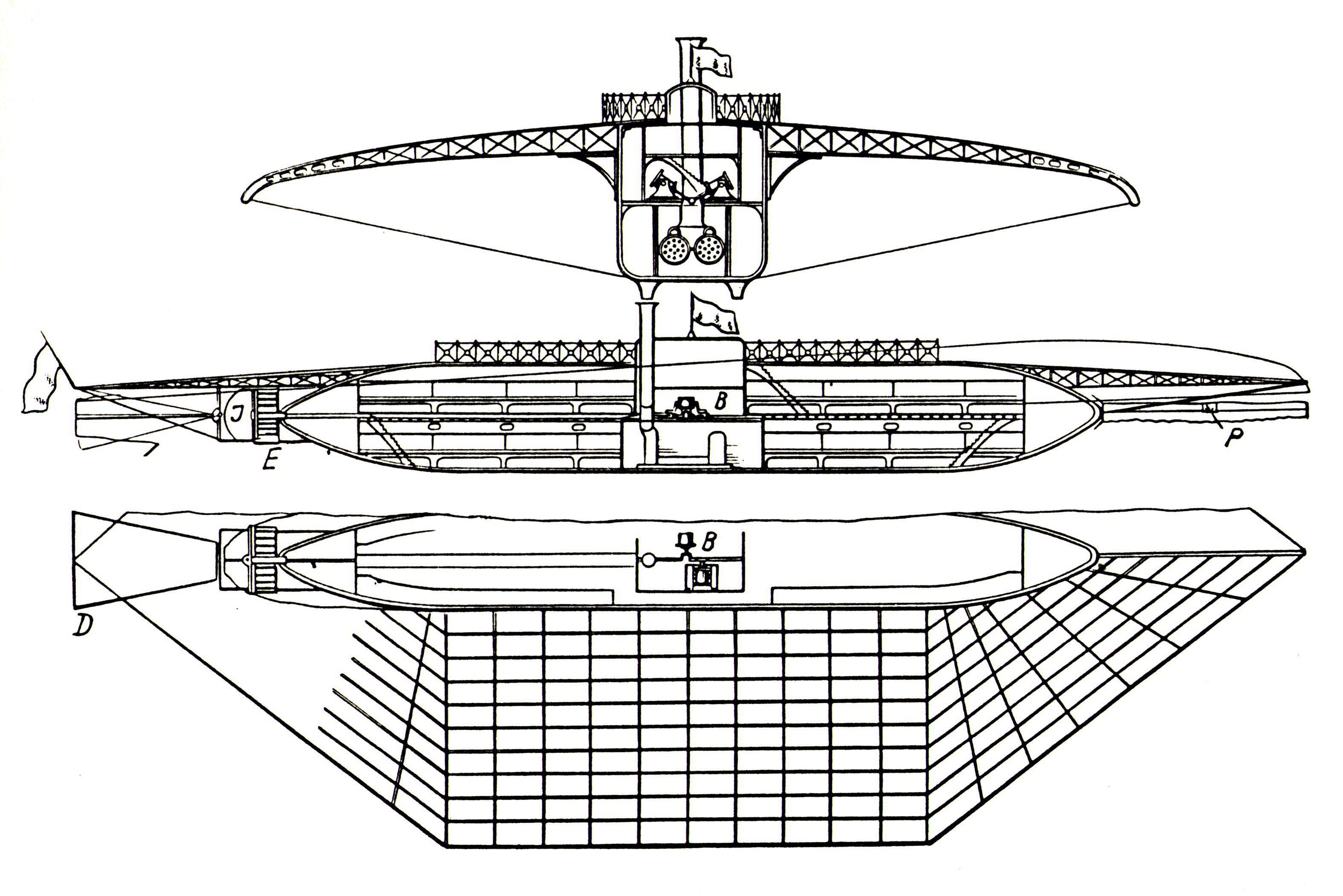

С другой стороны, люди разрабатывали революционные конструкции, патентовали их и… на этом дело и заканчивалось. Не доросло понимаешь человечество до такого размаха технической фантазии. И это совсем не редкость. Вот, посмотрите, например, на этот чертёжик из описания к патенту, выданному во Франции нашему соотечественнику, конструктору-новатору Телешову:

Не совсем понятно, что здесь изображено? Да всё очень просто – это изображён пассажирский самолёт на несколько десятков пассажиров. Точнее, как назвал это сам автор в отсутствии привычного нам названия, «система воздухоплавания». Двигатель в средней части этого транспортного средства. Он – паровой. Найти его просто – найдите трубу. Других подходящих двигателей в то время просто не было. Приоритет был получен автором в 1864 году. Замечу, кстати, что до самолёта Можайского оставалось ещё долгих 26 лет. Мало того, Телешов разработал этот аппарат ещё раньше и пытался получить на него «привилегию» в нашей родной Державе, но у нас его полёт фантазии не поняли. От того Телешов и подался во Францию.

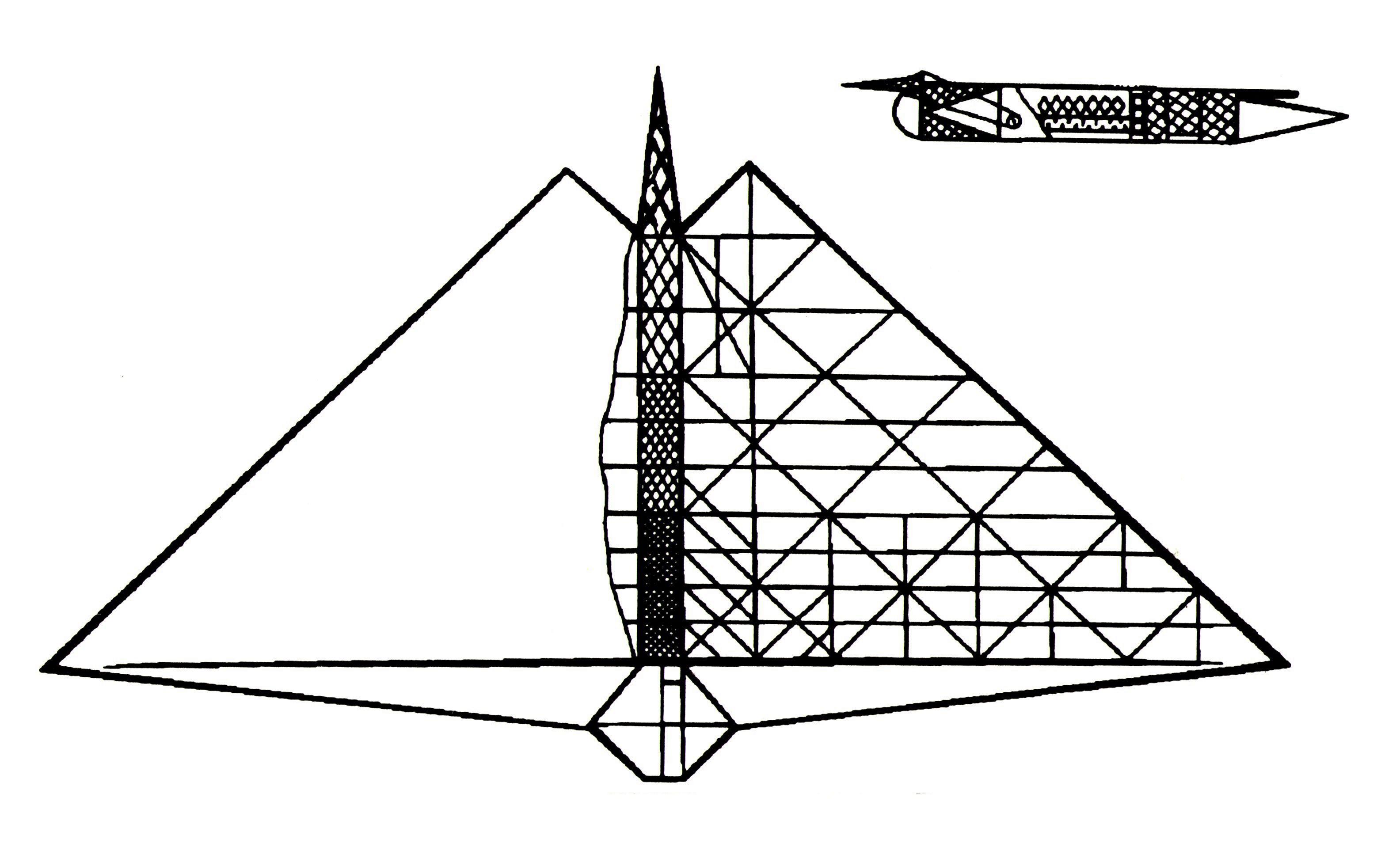

Патент он получил, но им никто не заинтересовался. Однако Телешов на этом не остановился и через непродолжительное время подал другую заявку. Вот схема его нового изобретения:

Теперь он пошёл ещё дальше и далеко шагнул, однако. Дело в том, что его новый воздухоплавательный аппарат был снабжён прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Да, тем самым, который в середине 20 века фашисты установили на свой ФАУ-1. Ну, как «тем самым»… принцип действия такой же. Немцы выбрали его не из-за какой-то «суперновизны», а из-за его простоты в производстве. А ещё в аппарате Телешова обращает внимание его форма. Те, кто помоложе вспомнят словечко «стелс», придуманное американцами, а те, кто постарше вспомнят может быть мутную историю с «Авророй». Однако всем заметно, что форма как-то не для конца 19 века.

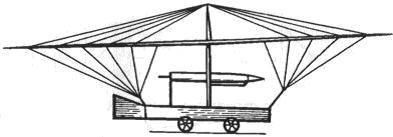

Можно, разумеется, было бы сказать, что, мол, гении-одиночки были всегда, и они всегда сильно опережали время. Но дело в том, что Телешов был совсем не одинок. Аппараты с реактивными двигателями примерно в одно с ним время независимо друг от друга разрабатывали в Испании (кажется) и в той же Франции. Вот картинка из патента от 1865 года, выданного Шарлю Луврье. Это называлось «аэронав»:

Неважно, что современные конструктора говорят, что проект Шарля был неработоспособен в принципе. Важно, что автор уже тогда придумал способ подняться в небо с помощью реактивного двигателя!

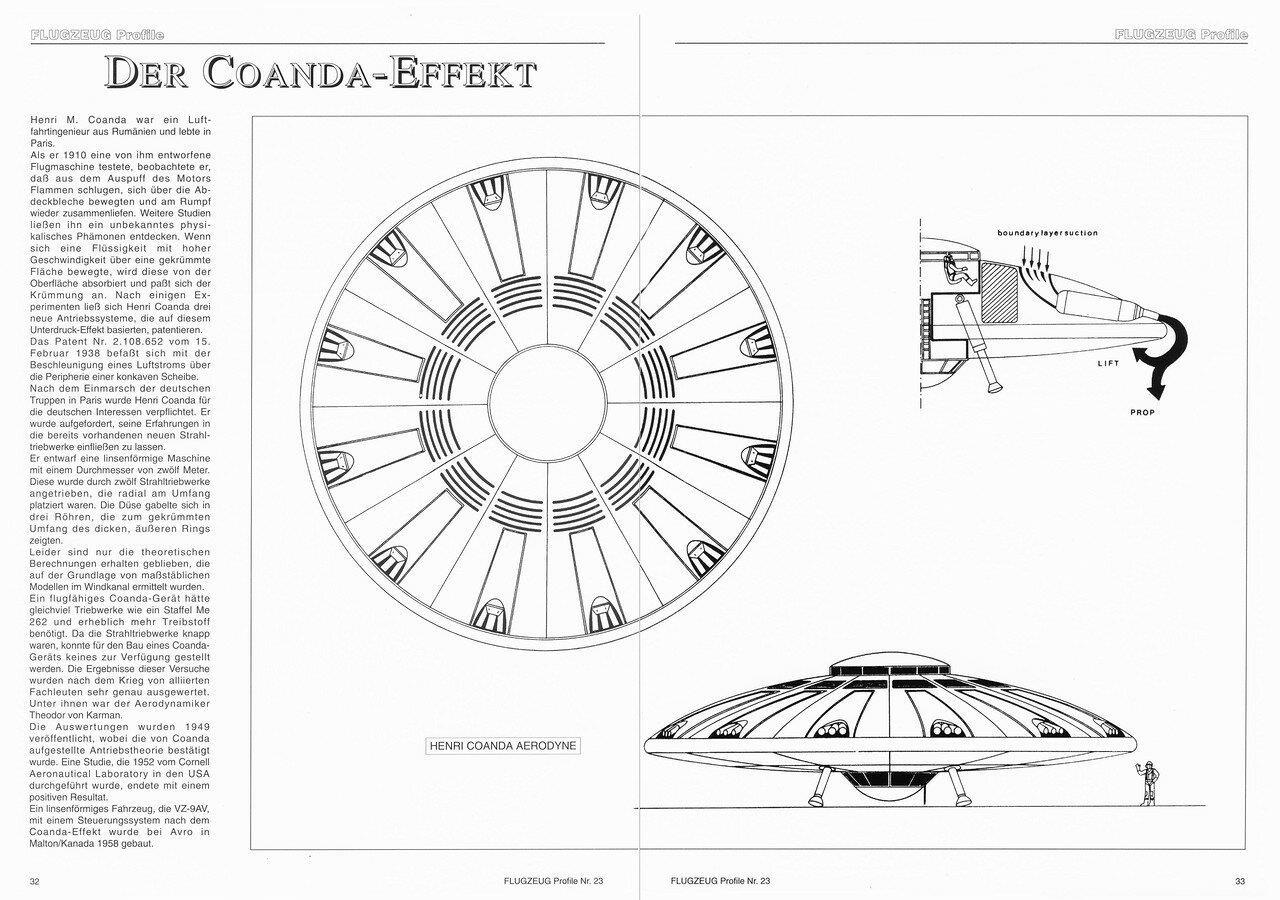

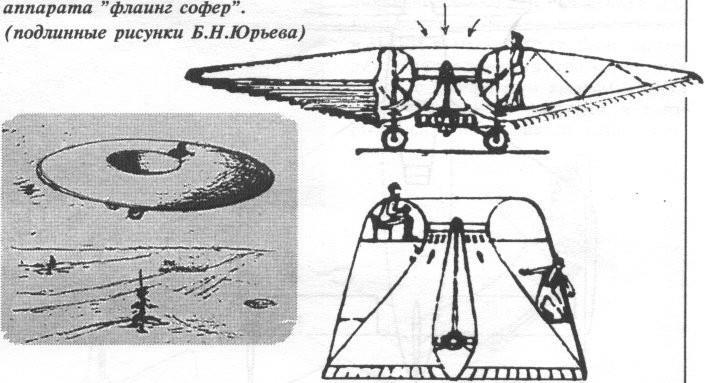

А вот ещё одна история в картинках. Посмотрите вот на это красивое изображение «летающей тарелки»:

И заметте – это не картинка для романа или фантастического кино. Это французский проект летательного аппарата от 1946 года. Самые прозорливые сразу же вспомнят, гуляющие по Интернету картинки похожих дисколётов, которые пытались построить (или хотя бы спроектировать) в фашистской Германии. Согласен – похоже, но французы доступа к этим документам вроде бы не имели. То есть это их собственная проработка. Так что же получается? Немцы и французы новаторы, намного опередившие время с учётом того, что таких самолётов нет до сих пор? Да, именно так, господа. Мало того, похоже, что не они первыми задумались о таком варианте. Вот это рисунки Юрьева. Да, того самого, который разработал вертолёт. Но здесь не вертолёт. Это другая «летающая тарелка»:

Знали немцы с французами о таких идеях? Может быть, однако вероятность довольно низкая. Скорее всего они пришли к этим мыслям независимо от Юрьева и друг от друга.

Нужно заметить, что подобных прорывных разработок было много и у нас, и за границей. Наверное, они и сейчас есть, хотя мы о них сейчас вряд ли узнаем. Но зато можно посмотреть на старые разработки старых мастеров. Я взял «наших»… можете считать это предвзятостью. Те, кто интересуется историей развития техники хорошо знают самолёты марки БИЧ. Это значит, что автором-вдохновителем этих разработок был советский конструктор по фамилии Чернавский. И вот фотографии «модели №19» для продувки в аэродинамической трубе одного из планеров Чернавского:

Как хотите, но мне это здорово напоминает один современный американский бомбардировщик, некоторые из современных дронов и ещё кое-что. Всё новое всё же имеет свои истоки в очень старом, получается.

Есть ещё одна фамилия, которая «на слуху». Москалёв. Его разработки очень разные, но всё же одно их объединяет – они, как правило выглядят непривычно даже сейчас. А тогда, когда они появились… Вот, например, вспомните, как выглядели самолёты в середине 30-х. Например И-15 или И-16 Поликарпова. А теперь сравните их со «Стрелой» (САМ-9) Москалёва:

Впрочем, я уже упоминал эту модель в одной из своих заметочек. И это не просто проект. Этот самолёт был построен и очень неплохо летал. Вот ещё одна очень необычная разработка Москалёва. На этот раз это не истребитель, а штурмовик САМ-23 тридцатых годов (когда штурмовиков ещё в общем-то не было). Согласитесь – это что-то фантастическое, в смысле для фантастического романа:

Сверхнизкая высота полёта обеспечивалась штангой с колёсиком. Ну, да – спорное решение. Однако, какой полёт фантазии!

А в 1960 году, работая в КБ Мясищева Москалёв в качестве Главного конструктора создаёт вот такую машину:

Дорогая получилась «игрушка». Не стали строить.

Однако и Чернавский никуда за это время не пропадал. Он продолжал успешно работать над расширением горизонтов будущего, и вот его разработка от 1948 года, известная как БИЧ-26:

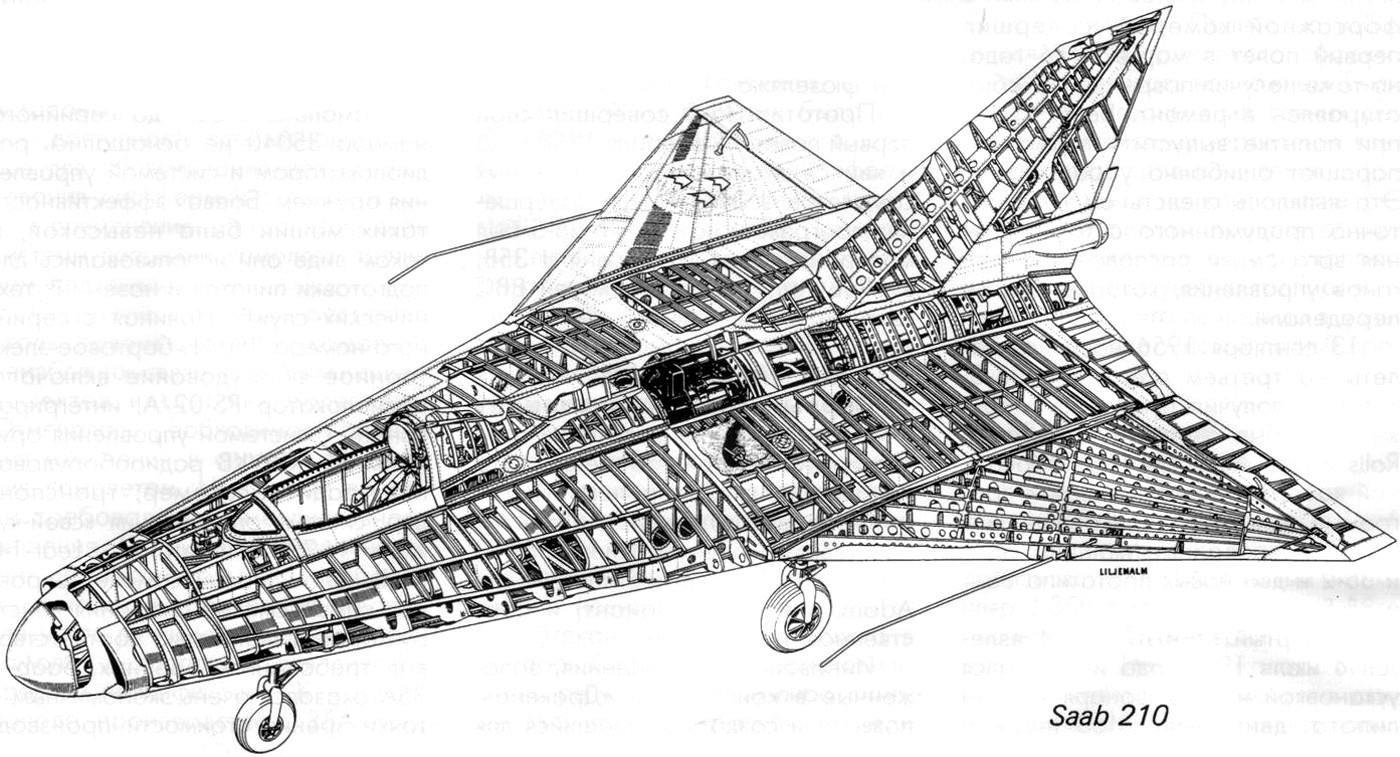

В 1949 году шведы разработали свой SAAB-210, которым вполне заслуженно гордятся до сих пор. Посмотрите на него. Однако так и хочется сказать: «привет, товарищ Чернавский!»:

Между прочим, именно на одном из вариантов этого шведского самолёта была впервые в мире выполнена фигура высшего пилотажа, которая сейчас известна, как «кобра Пугачёва». Да, ребята. Наши не первыми сделали эту фигуру. Наши сделали её «штатной», и для этого понадобилась машина поколением выше – Су-27. Но и про шведов забывать как-то нехорошо, чтобы не стать похожими на европейцев.

Однако в истории техники есть и другие примеры. Взять, например, поляков. Они получили от СССР нахаляву АН-2 (и не только…). Однако им похоже тоже очень хотелось быть оригинальными, быть новаторами. В результате они разработали вот это чудо техники:

Биплан с двигателем от ЯК-40. Проигрывал АН-2 по всем характеристикам, нужным для работы в сельхозавиации. Почему его всё же строили, ГОСПЛАН его знает. Сейчас если и поминают эту машину, то далеко не самыми лестными словами. Однако ж, согласитесь – машина действительно необычная. Например, стойки между крыльями – это баки для химикатов. Необычно же в самом деле. Как знать – может со временем что-то изменится, и эта конструкция уже не будет выглядит некоей нелепицей?

Но я всё же не об этом. То есть я не про технику на самом деле. Я про людей. Может кто-то рискнёт описать в своей новой книге человека с таким типом мышления. Они ведь не были какими-то пустыми мечтателями. Это были действующие конструктора. То есть люди сугубо «приземлённые». Люди привыкшие решать вполне реальные задачи во вполне обычных условиях. Как такая обстановка помогала их безудержной технической фантазии? Где находили они в обыденности ту ступеньку, оттолкнувшись от которой они поднимались до немыслимых высот?