Николай Метнер

Автор: Игорь РезниковДорогие мои читатели, с Новым годом! Один из своих первых постов в этом году я посвящаю 134-й годовщине со дня рождения Николая Метнера.

Без творчества Метнера невозможно представить себе картину русского и даже мирового музыкального искусства первой половины прошлого века. Оно занимает особое место в истории. Художник самобытной индивидуальности, замечательный композитор, пианист и педагог, Метнер не примыкал ни к одному из музыкальных стилей, характерных для первой половины XX столетия. Приближаясь отчасти к эстетике немецких романтиков (Мендельсон, Шуман), а из русских композиторов — к Танееву и Глазунову, Метнер был вместе с тем художником, устремленным к новым творческим горизонтам, его многое роднит с гениальным новаторством Стравинского и Прокофьева.

Николай Метнер родился в Москве 5 января 1880 года и происходил из обрусевшей немецкой семьи, богатой художественными традициями. Отец, Карл Петрович Метнер, увлекался философией и поэзией. Мать, Александра Карловна, вышла из знаменитого музыкального рода Гедике и в молодости выступала как певица. В семье было шестеро детей, из которых Николай был младшим. Два брата Метнера так и иначе тоже связали себя с музыкой – Эмилий, философ и литератор, проявил себя в качестве музыкального критика, а Александр стал скрипачом и дирижером. В шесть лет Николай начал заниматься на фортепиано под руководством своего дяди. Наблюдая, как его брат Александр играет на скрипке, он сам научился играть на этом инструменте. Александр и Николай вместе со своим двоюродным братом Александром Гедике, впоследствии замечательным органистом и композитором, профессором Московской консерватории, входили в известный детский музыкальный коллектив - оркестр А. Эрарского. Для этого оркестра специально писали С. Танеев, А. Аренский, А. Корещенко. Метнер отказывался играть какие-либо детские произведения, останавливая свой выбор на творениях Баха, Моцарта, Скарлатти.

В 1900 году Н. Метнер блистательно окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано Василия Сафонова. Одновременно он изучал и композицию под руководством С. Танеева и А. Аренского. Его имя, как золотого медалиста, записано на мраморную доску Московской консерватории. За годы учения значительно расширяется круг музыкальных впечатлений, определяются пристрастия молодого музыканта: сочинения классиков, романтиков, русских композиторов. Выступая на консерваторских концертах, Метнер заявляет о себе и как пианист. В это же время им было написано немало произведений, в основном для фортепиано.

В 1900 году Метнер начал творческий путь успешным выступлением на Третьем Международном конкурсе им. Антона Рубинштейна в Вене. За исполнение обязательного Пятого концерта Рубинштейна он удостаивается первого значительного признания. Первыми же своими сочинениями, например, фортепианным циклом «Картины настроений», Метнер завоевал признание и как композитор. С 1903 года Метнер в свои концертные программы начинает включать собственные сочинения. Со временем он все больше играет свою музыку, так что его выступления превращаются в своеобразные творческие отчеты. С 1904 г. Метнер - композитор и пианист - завоевывает известность за рубежом, выступая в Германии.

Голос Метнера был сразу услышан наиболее чуткими музыкантами. Растет его популярность и на родине. Появляются положительные отзывы музыкальных критиков, складывается своя аудитория. Метнеровский стиль исполнения в первую очередь отличался глубоким проникновением в замысел произведения, что создавало впечатление непосредственного рождения. Наряду с концертами Рахманинова и Скрябина, авторские концерты Метнера являлись событиями музыкальной жизни как в России, так и за рубежом. М. Шагинян вспоминала, что эти вечера «были для слушателей праздником».

В этот же период начинает укрепляться особая эстетическая позиция Метнера, которую можно охарактеризовать как ретроспективизм. Опора на классико-романтическое наследие, избегание неоправданного использования эффектных художественных средств, разрушающих, по мнению композитора, музыкальный смысл, - вот основные положения его эстетической концепции.

И даже получив две премии имени М. И. Глинки – в 1909-м за вокальный цикл на стихи Гёте, а в 1916-м – за фортепианные сонаты, он так и не стал любимцем публики и критики: в это время на русской сцене царили Скрябин и Рахманинов, а вслед за ними – Стравинский и Прокофьев. В Москве у Метнера есть круг почитателей и единомышленников, но его неприятие новых, модернистских течений в музыке оставляет композитора в изоляции.

В первое десятилетие нового века Метнер достаточно активно участвует в работе ряда музыкальных обществ и кружков. Среди них наиболее значительным был Керзинский Кружок любителей музыки - концертная музыкально - просветительская организация. Концерты кружка, где впервые были представлены многие новые сочинения русских композиторов, проходили в Большом зале Благородного собрания (ныне Колонный зал Дома Союзов). В 1909 году Метнер входит в Совет Русского музыкального издательства, организованного С. Кусевицким. В 1909 году он становится профессором Московской консерватории по классу фортепиано.

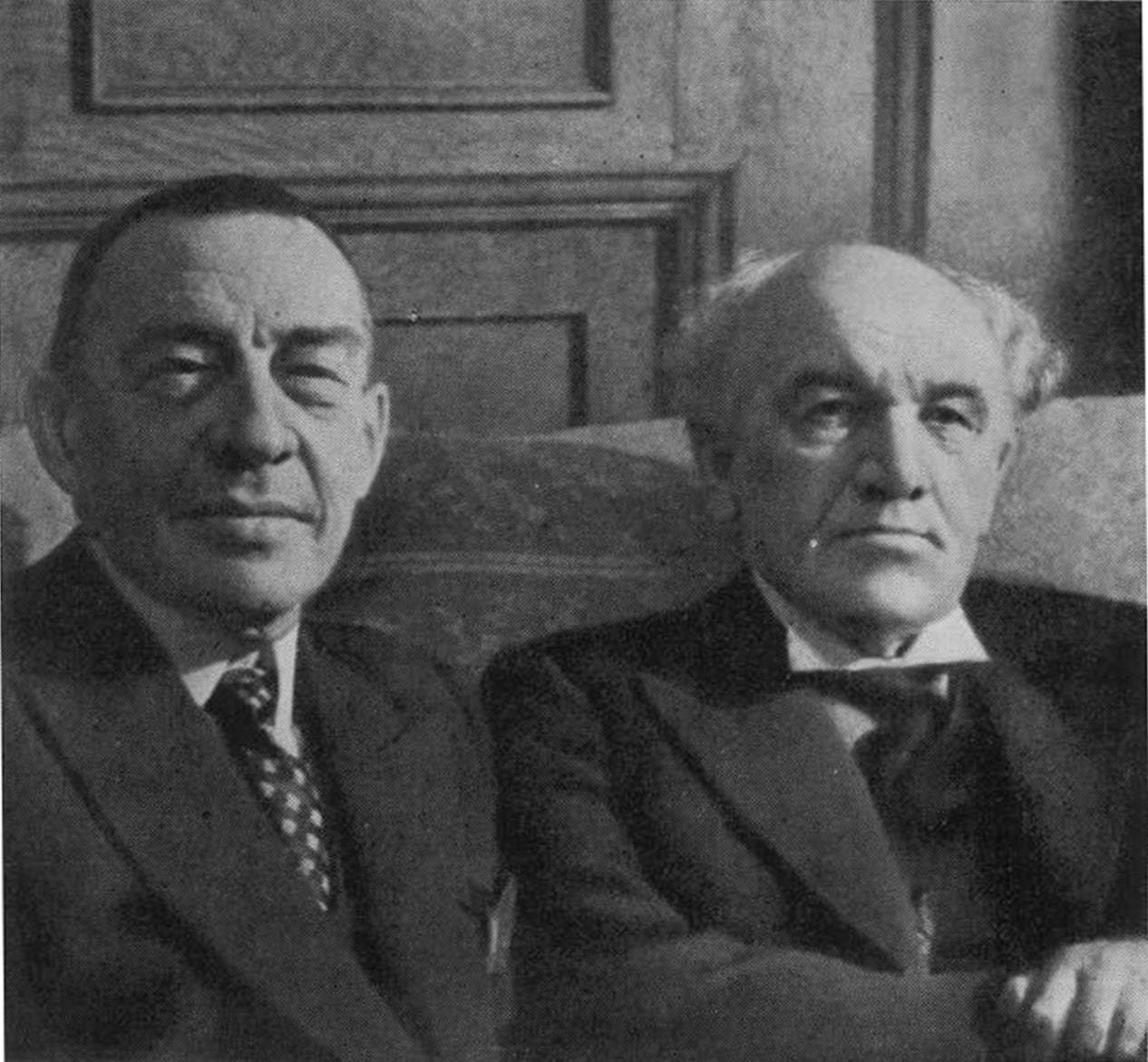

Творческий расцвет композитора приходится на 10-е годы XX века. В этот период наибольшее предпочтение он отдает жанру сонаты. Тогда же были написаны и самые известные циклы "Сказок", положившие начало новому жанру фортепианной миниатюры. Наиболее яркая творческая встреча тех лет - Рахманинов. С ним композитор был знаком и ранее, но активное сближение, положившее начало дружбе, происходит в 1913 году. Замкнутый и немногословный по натуре Рахманинов и философствующий Метнер являли собой полные противоположности, однако Рахманинов, проявляя постоянную заботу о своем друге, добивался, чтобы его концерты как можно чаще устраивались, и по достоинству освещались в прессе.  Вообще, Метнер принадлежал к типу людей, которых требовалось опекать. В быту он становился практически беспомощным. Композитор вел достаточно замкнутый образ жизни, довольно сложно сходился с людьми. Одно время он сблизился с поэтами-символистами, особенно с Андреем Белым.

Вообще, Метнер принадлежал к типу людей, которых требовалось опекать. В быту он становился практически беспомощным. Композитор вел достаточно замкнутый образ жизни, довольно сложно сходился с людьми. Одно время он сблизился с поэтами-символистами, особенно с Андреем Белым.

Первая мировая война принесла моральные испытания всей семье Метнеров. Когда композитор был освобожден от призыва в армию, "ревнители благочестия" на волне патриотических настроений заговорили о его немецком происхождении. И это несмотря на то, что он говорил и думал на русском языке, воспитывался в атмосфере русской культуры, впитал русские традиции и не знал другой родины, кроме России. В пору эмигрантских скитаний он жаловался в письмах, что даже чужая речь для него болезненна и невыносима, - и с годами чувство родины только обострялось.

В 1915 г. Метнер после длительного перерыва возвратился к педагогической деятельности. Преподавая в Московской консерватории до 1919 года, он очень ответственно относился к своей работе, всегда набирал небольшой класс. Среди его учеников — многие известные впоследствии музыканты: A. Шацкес, Н. Штембер, Б. Хайкин. Советами Метнера пользовались B. Софроницкий, Л. Оборин.

После октябрьской революции Метнер пытался принять посильное участие в строительстве новой культуры. В 20-х годах он состоял членом Музыкального отдела Наркомпроса, который возглавлял Б.Б. Красин, и часто общался с А.В. Луначарским.

С 1921 г. Метнер живет за рубежом, концертирует в странах Европы и в США. Одиночество он ощущает и в Германии, куда эмигрирует с женой в 1921 году, и в Париже, где поселился в 1925-м после гастрольного тура по городам США, организованного для Метнера Рахманиновым, – он и в дальнейшем будет поддерживать Метнера. Композитор тоскует по России, его родиной и верой остается музыка. Живя с 1930 года под Парижем, в год он выступает не более чем с одним-двумя концертами.

Признание приходит к композитору во второй половине жизни: в 1928-м он едет на гастроли в Лондон, с большим успехом играет свой Второй фортепианный концерт, ему присуждают звание почетного члена Королевской музыкальной академии. В 1935 году Метнер переезжает в Лондон окончательно. Последнее десятилетие проходит под знаком усиливающегося одиночества и отрыва от родных корней. Семья его испытывала значительные материальные трудности. Уже после войны, в 1946-м, индийский Махараджа княжества Майсур – филантроп, исследователь индийской музыки и поклонник композитора, создает в Лондоне «Метнеровское общество». Благодаря этому в последние годы жизни Метнер записывает свои три фортепианных концерта, несколько сонат и ряд камерных сочинений, в том числе четыре песни с Элизабет Шварцкопф.

После окончания второй мировой войны композитор был приглашен дать цикл концертов в США, но поездку эту совершить не смог - помешало серьезное сердечное заболевание. Два последних года состояние его здоровья было тяжелым, но в периоды улучшений он продолжал работать.

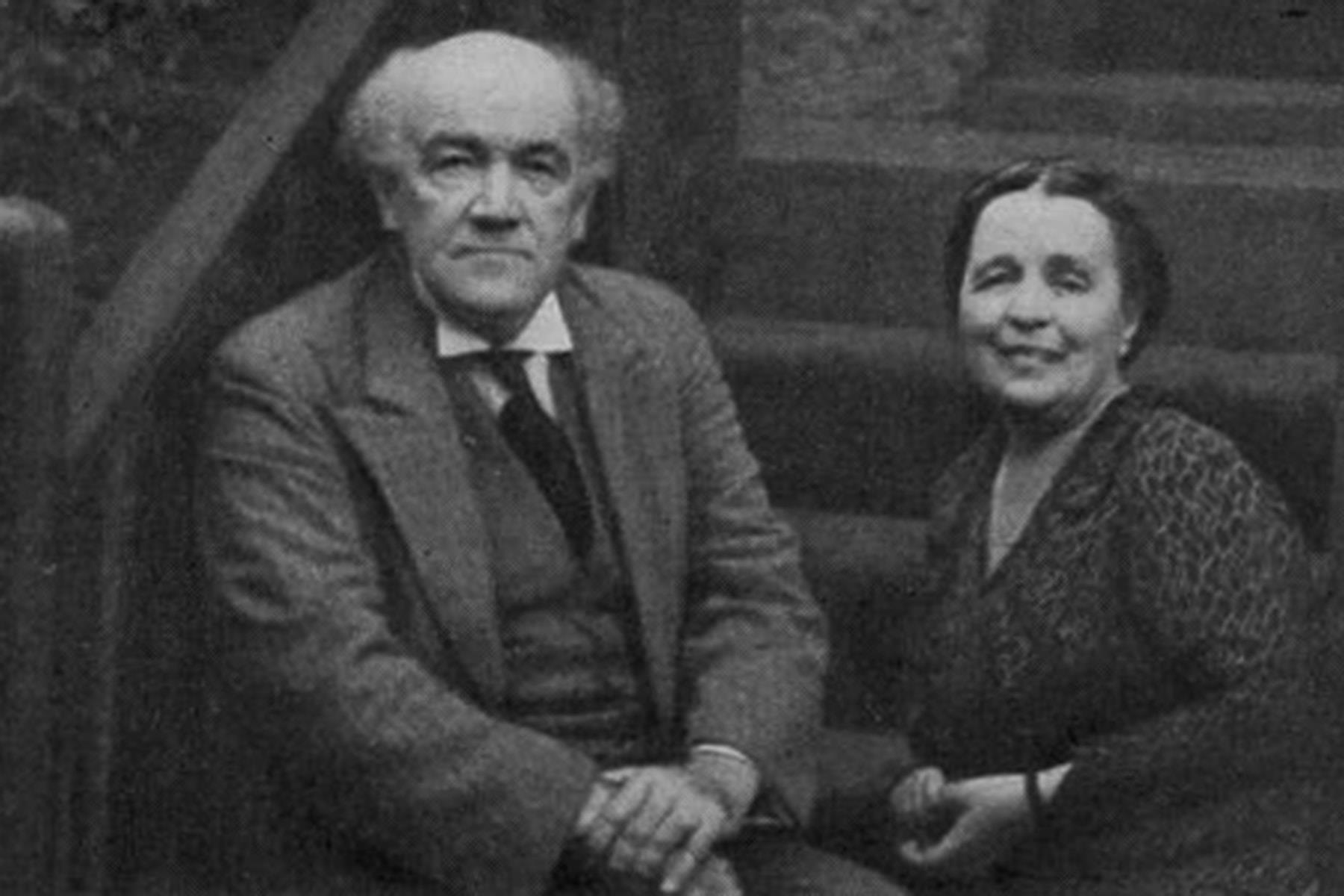

Умер Метнер в Лондоне 13 ноября 1951 года. Его вдова, Анна Михайловна Метнер, одаренная скрипачка, в 1958 году вернулась на родину. Архив композитора она передала Государственному центральному музею музыкальной культуры им. М.И. Глинки. Она активно участвовала и в издании Собрания сочинений Метнера, и в выпуске грамзаписей, и в подготовке двух сборников – «Писем» и «Статей и воспоминаний», а также составила картотеку жизни и творчества Николая Карловича. «Мои дела – это дела Николая Карловича», – писала она после смерти композитора.

Творческое наследие Метнера охватывает более 60 опусов, большинство из которых представлено фортепианными сочинениями и романсами. Центральное место в творческом наследии Метнера занимают 14 фортепианных сонат. Эти сонаты поражают и своей вдохновенной изобретательностью, и психологической углубленностью музыкальных образов. Романтическая взволнованность, яркость контрастов , внутренне сосредоточенное и вместе с тем душевно согретое раздумье – вот их примечательные черты. Некоторые из сонат носят программный характер («Соната-элегия», «Соната-сказка», «Соната-воспоминание», «Романтическая соната», «Грозовая соната» ). Все они очень разнообразны по форме и музыкальной образности. Так, например, если одна из самых значительных эпических сонат (ор. 25) является истинной драмой в звуках, грандиозной музыкальной картиной претворения философского стихотворения Ф. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной», то «Соната-воспоминание» (ор. 38) проникнута поэзией задушевной русской песенности, нежной лирикой души.

Очень популярна группа фортепианных сочинений, названная «сказками» (жанр, созданный Метнером) и представленная десятью циклами. Это собрание лирико-повествовательных и лирико-драматических пьес с самой разнообразной тематикой («Русская сказка», «Лир в степи», «Рыцарское шествие» и т. п.). Не менее известны 3 цикла фортепианных пьес под общим названием «Забытые мотивы».

Романсы Метнера, а их более 100, разнообразны по настроению и очень выразительны, чаще всего это сдержанная лирика углубленно философского содержания. Написаны они обычно в форме лирического монолога, раскрывающего душевный мир человека; многие посвящены картинам природы. Большинство романсов Метнера написаны на стихи его трех любимых поэтов – Пушкина, Гете и Тютчева. В романсах на слова этих поэтов особенно рельефно выступают оригинально развиваемые композитором новые черты камерной вокальной музыки - тонкая передача речевой декламации и огромное, даже решающее, значение роли фортепианной партии.

Монументальны и приближаются к симфониям фортепианные концерты Метнера, лучшим которых является Первый. Его образы навеяны грозными потрясениями Первой мировой войны. Дань камерно –инструментальному жанру композитор отдал в своем великолепном фортепианном квинтете.

Своей неразделенной современниками философией музыкального творчества Метнер делится в небольшой книге «Муза и мода (защита основ музыкального искусства)», которая выходит в Париже в 1935 году. В предисловии композитор пишет:

«Я хочу говорить о музыке, как о родном для каждого музыканта языке. Не о великом музыкальном искусстве – оно само за себя говорит – а о почве и корнях его. О музыке, как о некой стране, нашей родине, определяющей нашу музыкантскую национальность, т. е. музыкальность; о стране, в отношении к которой все наши «направления», школы, индивидуальности являются лишь сторонами. Заранее предупреждаю: я верю не в свои слова о музыке, а в самую музыку. Я хочу поделиться не своими мыслями о ней, а своей верой в нее».

Уже после смерти Николая Карловича вышла его вторая книга - «Повседневная работа пианиста и композитора».

1927 год - один из самых запоминающихся для Метнера. Единственный приезд композитора в Советский Союз в 1927 году вызвал огромный интерес. Особенно ностальгировала Москва, с восторгом принявшая Метнера. Ждали его и в Ленинграде: для многих посетителей Филармонии приезд Метнера был хрупким мостом в прошлую, дореволюционную жизнь. Публика Метнера не забыла: в 1920-е годы в Филармонии его сочинения играли Юдина, Горовиц, Софроницкий, Фейнберг, Генрих Нейгауз. 19 марта 1927 года сам композитор исполнил с Филармоническим оркестром под управлением Александра Гаука Первый фортепианный концерт, а 24 марта сыграл сольную программу. После концерта с оркестром Николай Карлович Метнер оставил запись в «Золотой книге»:

«На память о совместномъ выступленiи 19-го марта 1927 года.

Съ благодарностью

Н. Метнер».

На родине Метнера начинают чтить, по обыкновению, после смерти. С 30-х годов исполнение его музыки, мягко говоря, не поощрялось. В 1959-м приступают к изданию полного собрания его сочинений, а уже в 2000-х выходят серьезные монографические исследования, проводятся фестивали (именной фестиваль Метнера организовал пианист Борис Березовский в 2006 и 2007 годах). В 2016 году пианисткой Анастасией Мазанкиной в Санкт-Петербурге был основан Международный конкурс памяти Николая Метнера.

Музыке Метнера присуще ощущение духовного здоровья и верности лучшим заветам классики, хотя композитору довелось преодолеть немало сомнений и выражаться порой усложненным языком. Здесь напрашивается параллель между Метнером и такими поэтами его эпохи, как А. Блок и Андрей Белый. Творческие и исполнительские принципы Метнера оказали значительное влияние на музыкальное искусство XX века. Его традиции развивали многие видные деятели музыкального искусства: А. Н. Александров, Ю. Шапорин, В. Шебалин, Е. Голубев. Музыку Метнера исполняли и исполняют крупнейшие музыканты: С. Рахманинов, С. Кусевицкий, М. Оленина-д’Альгейм, Г. Нейгауз, С. Рихтер, И. Архипова, Е. Светланов, Б.Березовский, Н.Луганский. В своих произведениях Метнер является глубоко самобытным и истинно национальным художником, чутко отразившим сложные художественные веяния своей эпохи.