Первый триумф Дебюсси

Автор: Игорь Резников Сегодня – 162-я годовщина со дня рождения Клода Дебюсси. Однако я не стану в своем очерке останавливаться на жизненном и творческом пути великого французского композитора - год назад я посвятил этому главу в своей книге «Записки музыковеда».

Сегодня – 162-я годовщина со дня рождения Клода Дебюсси. Однако я не стану в своем очерке останавливаться на жизненном и творческом пути великого французского композитора - год назад я посвятил этому главу в своей книге «Записки музыковеда».

В этом же очерке я обращусь к также значительной дате, связанной с Дебюсси – 130-летию со дня мировой премьеры его симфонической прелюдии «Послеполуденный отдых фавна».

Не так-то легко, перебирая творческое наследие Клода Дебюсси, выбрать одно-единственное произведение. По моему стойкому убеждению, Дебюсси относился к той очень небольшой группе композиторов, у которых вовсе не было случайных, проходных произведений - сплошные удачи. Судьбы его сочинений складывались по-разному: некоторые признавались шедеврами уже после первого исполнения, другие – не сразу, но еще при жизни мастера, третьи – уже после его смерти. Но «Послеполуденный отдых фавна» - очень важное, можно сказать, знаковое произведение французского мастера. Это первое симфоническое сочинение Клода Дебюсси, в котором в совершенстве выражен его индивидуальный импрессионистский стиль. Кроме того, оно принадлежит к самым популярным созданиям композитора.

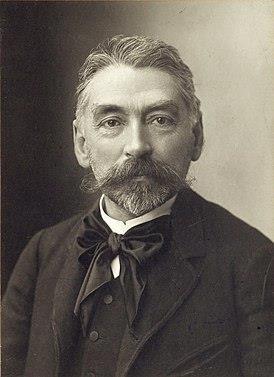

«Послеполуденный отдых фавна» навеян одноименной эклогой Стефана Малларме. Французский поэт, глава школы символистов, объединивший вокруг себя молодых поэтов и художников-импрессионистов, написал это большое стихотворение на античный мифологический сюжет еще в 1865—1866 годах (опубликовано оно было 10 лет спустя). Возможно, его вдохновила картина французского художника XVIII века Франсуа Буше.

Французский поэт, глава школы символистов, объединивший вокруг себя молодых поэтов и художников-импрессионистов, написал это большое стихотворение на античный мифологический сюжет еще в 1865—1866 годах (опубликовано оно было 10 лет спустя). Возможно, его вдохновила картина французского художника XVIII века Франсуа Буше. Поэтический стиль Малларме — нарочито сложный, малопонятный, аллегорический — отличается в то же время чувственной яркостью образов, изяществом вкуса, утонченно - радостным восприятием жизни. Сам Малларме сравнивал свою поэзию с музыкой: он стремился, чтобы его фразы, определенным образом расположенные, поэтически воздействовали на читателя, подобно звукам музыки на слушателя.

Поэтический стиль Малларме — нарочито сложный, малопонятный, аллегорический — отличается в то же время чувственной яркостью образов, изяществом вкуса, утонченно - радостным восприятием жизни. Сам Малларме сравнивал свою поэзию с музыкой: он стремился, чтобы его фразы, определенным образом расположенные, поэтически воздействовали на читателя, подобно звукам музыки на слушателя.

Вам вечность подарить, о нимфы!

Полдень душный

Растаял в чаще сна, но розово-воздушный

Румянец ваш парит над торжеством листвы.

Так неужели я влюбился в сон?

Увы,

Невыдуманный лес, приют сомнений темных, —

Свидетель, что грехом я счел в роптаньях томных

Победу ложную над розовым кустом.

Опомнись, Фавн!..

Когда в пылании густом

Восторг твой рисовал двух женщин белокожих,

Обман, струясь из глаз, на родники похожих,

Светился холодом невинности, но та,

Другая, пылкая, чьи жгучие уста

Пьянят, как ветерок, дрожащий в шерсти рыжей,

Вся вздохи, вся призыв! — о нет, когда все ближе

Ленивый обморок полдневной духоты,

Единственный ручей в осоке слышишь ты,

Напевно брызжущий над флейтою двуствольной,

И если ветерок повеет своевольный,

Виной тому сухой искусственный порыв,

Чьи звуки, горизонт высокий приоткрыв,

Спешат расплавиться в непостижимом зное,

Где вдохновение рождается земное!

О сицилийское болото, день за днем

Я грабил топь твою, снедаемый огнем

Тщеславной зависти к величью солнц, поведай,

«Как срезанный тростник был укрощен победой

Уменья моего, и сквозь манящий блеск

Ветвей, клонящихся на одинокий плеск

Усталого ключа, я вдруг увидел белый

Изгиб лебяжьих шей и стаи оробелой

(Или толпы наяд!) смятенье!»

Все горит

В недвижный этот час и мало говорит

Тому, кто, оживив тростник, искал несмело

Гармонии, когда листвою прошумело

И скрылось тщетное виденье многих жен:

Потоком древнего сиянья обожжен,

Вскочив, стою один, как непорочный ирис!

О нет! не быстрых губ нагой и влажный вырез,

Не жгучий поцелуй беглянок выдал мне:

Здесь на груди моей (о Фавн! по чьей вине?)

Еще горит укус державный — но довольно!

Немало тайн таких подслушивал невольно,

Обученный тростник, что так бездонно пуст,

Когда, охваченный недугом жарких уст,

Мечтал в медлительных, согласных переливах,

Как в сети путаниц обманчиво-стыдливых

Мы песней завлечем природы красоту

И заурядных спин и бедер наготу,

По замыслу любви, преобразим в тягучий

Томительный поток негаснущих созвучий,

Не упустив теней из-под закрытых век.

Сиринга, оборви свирельный свой побег!

Дерзай, коварная, опять взойти у влажных

Озерных берегов, а я в словах отважных

Картиной гордою заворожу леса,

С невидимых богинь срывая пояса!

Вот так из сочных грозд я выжимаю мякоть

И, горечь обманув, решаюсь не заплакать:

Смеясь, спешу надуть пустую кожуру

И на просвет слежу пьянящую игру

Огней, встречающих мерцаньем ночь седую.

О нимфы, ПАМЯТЬЮ я кожицу раздую

Прошедшего: «Мой взор пронзал снопами стрел

Камыш, где я сквозь пар купанье подсмотрел

Бессмертных спин, страша листву рычаньем гнева.

И вдруг алмазный всплеск! Бегу и вижу: дева

Спит на груди другой, — к невинности ревнив,

Я подхватил подруг и, не разъединив

Переплетенных тел, укрылся под навесом

Не слишком строгих роз, чей аромат над лесом

К светилу ярому возносится сквозь тень:

Там наши пылкие забавы гасит день».

О ноша девственных взбешенных обольщений,

Укора твоего нет для меня священней,

Когда отчаянно ты губ моих бежишь,

Бледнее молнии, рыдаешь и дрожишь!

От ног бесчувственной наяды к сердцу томной

Передается дрожь и, вид отбросив скромный,

Она вдыхает хмель дурманящих паров.

«Испуг предательский в душе переборов,

Лобзаний спутанных я разделяю гущи

И, раздражив Олимп, объятья стерегущий,

Упрятать тороплюсь самодовольный смех

В колени маленькой богини (без помех

Ей овладел бы я, но от сестры влюбленной

Не отнял — я все ждал, что пыл неутоленный

Переметнется к ней), кто думать мог, что вдруг

Добыча выскользнет из ослабевших рук,

Разъятых смутными смертями, не жалея

Похмельных слез моих. Смириться тяжелее

С неблагодарностью».

Что искушать богов!

Пусть, волосы обвив вокруг моих рогов,

Другие поведут меня к счастливым чащам.

Ты знаешь, страсть моя, как, зрелым и звенящим,

Взрывается гранат в густом гуденье пчел,

И кто бы кровь твою в тот миг ни предпочел,

Она бежит, томясь, навстречу жадной плоти.

Над гаснущей листвой, в золе и позолоте,

Прощальные пиры зажжет закатный хром,

О Этна! из глубин твоих бессонный гром

Прольется, лавою кипящей обжигая,

Венеры над тобой мелькнет стопа нагая!

В объятиях моих — царица!

Не спастись

От неизбежного возмездья.

Возвратись,

Безмолвная душа к полуденному зною,

Где плоть усталая смирится с тишиною, —

Там опьяняющих лучей я выпью сок

И, голову склонив на страждущий песок,

Забуду дерзкие кощунственные речи.

О нимфы! И во сне я с вами жажду встречи.

Эклога «Послеполуденный отдых фавна» предназначалась для известного французского актера Коклена-старшего — для декламации, иллюстрируемой танцами. Дебюсси, познакомившийся с эклогой в 1886 году, задумал дополнить чтение трехчастной композицией: прелюдией, интерлюдией и финалом (парафразой). Однако смысл стихотворения оказался полностью исчерпан уже в прелюдии, не потребовав продолжения. Услышав ее впервые в авторском исполнении на фортепиано, Малларме был восхищен: «Я не ожидал чего-либо подобного! Эта музыка продолжает настроение моего стихотворения и дополняет его более ярко, чем краски».

Сохранившаяся программа, вероятно, принадлежит Дебюсси: «Музыка этой «Прелюдии» — очень свободная иллюстрация прекрасного стихотворения Малларме. Она отнюдь не претендует на синтез стихотворения. Скорее это следующие один за другим пейзажи, среди которых витают желания и грезы Фавна в послеполуденный зной. Затем, утомленный преследованием пугливо убегающих нимф, он отдается упоительному сну, полному осуществившихся наконец мечтаний о полноте обладания во всеобъемлющей природе».

А в письме, написанном год спустя после завершения «Послеполуденного отдыха фавна», Дебюсси объяснял принцип его программности в шутливом тоне: «Это общее впечатление от стихотворения, так как при попытке более точно следовать за ним музыка задыхалась бы, подобно извозчичьей лошади, конкурирующей с чистокровной в состязании за Большой приз».

Соло флейты, в котором мгновенно узнается рука Дебюсси, сразу же вводит нас в далекий мир светлой пасторальной античности. Чувственная мелодия разворачивается в свободно импровизационной манере в свирельных тембрах высоких деревянных духовых инструментов. Особый колорит музыке придают переливы арфы и перекличка валторн — единственных медных, используемых в прелюдии. В центральном разделе возникает более широкая, напевная, словно озаренная солнцем тема в насыщенном звучании всего оркестра. Когда она замирает у солирующей скрипки, вновь возвращается свирельный наигрыш флейты на фоне переливов арфы. Изложение его прерывают краткие дразнящие мотивы. Музыка приобретает, по авторскому определению, характер «еще большего томления», красочность усиливается включением античных тарелочек. Их пианиссимо на фоне высоких звуков арфы и пиццикато низких струнных завершает произведение — словно прекрасное видение растворилось в легком полуденном мареве.

https://rutube.ru/video/10ecf7703367cdc0a7a3894892eaeba6/

Премьера состоялась в 1894 году в Париже, в концерте Национального общества под управлением Гюстава Доре. Впоследствии дирижер вспоминал, что уже во время исполнения он внезапно почувствовал: слушатели совершенно покорены этой музыкой. Тотчас же по окончании она была сыграна снова.

Это был первый триумф композитора. Но популярность сочинения Дебюсси еще только усилилась, когда в 1912 году на музыку «Послеполуденного отдыха фавна» в парижском театре Шатле был поставлен одноактный балет. Хореографом и исполнителем роли Фавна выступил знаменитый русский танцовщик Вацлав Нижинский, который совсем не понравился композитору, назвавшему Нижинского молодым дикарем и порочным гением.

Решение Нижинского было оригинальным. В танцах господствовал строгий отбор движений: пластика воспроизводила античные барельефы и живопись на вазах. Отдельные позы выдерживались подолгу. Нижинский ограничил место действия просцениумом, подчиняя все движения как Фавна, так и нимф угловатому рисунку. «Еще не приходилось видеть такое поглощение единичной личности в общей совокупности хореографического рисунка, — писал С. Волконский. — Целая вереница человеческих фигур, близко прижатых друг к другу, движется, как одно многоликое существо».

Другой исследователь вспоминает о герое балета: «В нем было мало живости, похотливости и веселья, обычно приписываемой легендой подобным созданиям. Нечто кошачье проглядывало в его лени, в эластичности его медленных, осторожных, точных движений. Черты его лица, застывшие, невыразительные, не менялись в течение всего балета. Это внушало мысль о звере, существе, движимом скорее инстинктом, чем разумом. Пожалуй, самой необычной характеристикой для портрета Нижинского было отсутствие эмоции, подчинение какого бы то ни было чувства крайностям чистой формы». Преобладала «низовая» пластика, изредка словно взрываемая дикими прыжками. Пантомима, обычная в балетах, отсутствовала: все поглощал танец, своеобразный, почти лишенный грации, подчиненный образности. Последний жест Фавна, падающего на забытое нимфой покрывало и замирающего в истоме, шокировал публику.

На премьере, состоявшейся 29 апреля 1912 года в парижском театре Шатле, зрители не увидели на сцене привычного танцевального текста. Показанная вместо этого череда смелых профильных положений и выверенных поз возмутила многих. Публика свистела, усмотрев непристойность в сюжете и движениях фавна. Однако были и те, кто почувствовал в красноречии неспешной пластики будущее балетного искусства. «Половина присутствовавших свистела, половина бурно рукоплескала», — свидетельствует репортер одной из парижских газет. «Восемью минутами красоты» назвал балет один французский критик. – «Это позор!» - воскликнул издатель газеты «Фигаро». Разнесся слух, что парижская полиция запретит показ балета как непристойного. В защиту поистине гениального исполнения Нижинского выступил, в частности, Роден. «Никогда поведение Нижинского не было столь значительным, как в его последней роли. Никаких прыжков — только позировка и жесты полубессознательной бестиальности. Он ложится, опирается на локоть, ходит на полусогнутых ногах, выпрямляется, движется вперед, затем отступает, движения его, то медленные, то отрывистые, угловатые. Полная гармония мимики и пластики тела, точно выражающего то, что подсказывает ум. Его можно принять за статую, когда при поднятии занавеса он лежит во весь рост на скале, подняв одно колено и держа у губ флейту. И ничто не может так потрясти, как последний его жест в финале, когда он падает на забытое покрывало, целует и страстно прижимается к нему», — писал скульптор. Поскольку спектакль получил «успех скандала», на следующие представления публика валила валом.

В истории балета «Послеполуденный отдых фавна» остался как первый дерзкий опыт своеобразного хореографа. «Развратность и животный реализм» с одной стороны и «красота античной фрески» с другой надолго стали предметом обсуждения спектакля, сочиненного и исполненного Нижинским и оформленного Бакстом. Он положил начало безграничным экспериментам в XX веке. В театральном мире прелюдия Дебюсси получила прочную ассоциацию со скандальным экспериментом, несмотря на неприятие самим композитором такого прочтения. После Нижинского к этой музыке обращались многие другие балетмейстеры, среди которых Касьян Голейзовский, Серж Лифарь, Джером Роббинс, Сиди Ларби Шеркауи, – и не все слышали в ней историю о пробуждении желания фавна. В главной роли вслед за Нижинским особенно прославились Рудольф Нуриев и Николай Цискаридзе.