Почему голодала Российская империя? №4

Автор: НиксерЧасть №4.

Почему голодала Российская империя? №1

Почему голодала Российская империя? №2

Почему голодала Российская империя? №3

В данной части затрону вопрос, поднимаемый в обсуждении предыдущих частей, почему Россия не Финляндия? Можно посмотреть на него и так, почему в холодной Финляндии не было голода, а в черноземной плодородной России был?

Голод в Финляндии 1866—1868 гг. — последний массовый голод в Финляндии. В финской истории явление известно как Годы великого голода (фин. Suuret nälkävuodet). Около 15 % всего населения Великого княжества Финляндского погибло, а в районах, где голод свирепствовал — до 20 %. В условиях холодного климата, скудных почв, массовый голод на территории Финляндии периодически случался. Так, голод 1696—1697 годов с большим основанием может быть назван «Великим» — по некоторым подсчётам, он унёс жизнь каждого третьего финна (по более правдоподобным данным — население Финляндии сократилось на 1/5 часть).

Невозможно не признать, что правительство Великого княжества обладало большим чувством ответственности перед собственным народом, и в течение следующих лет приложило все силы, чтобы голод больше не повторился.

Были проведены коренные преобразования сельского хозяйства Великого княжества, направленные на интенсификацию существующих сельскохозяйственных культур, на повышение их разнообразия (для снижения зависимости от природных факторов), и т. д. По существу, именно в годы после голода 1866—1868 гг. была заложена основа нынешнего процветания сельского хозяйства Финляндии. Начато интенсивное строительство внутренних коммуникаций (в основном — железных дорог). Снижены налоги, либерализирована экономика и т. д. Стала практиковаться выдача целевых кредитов физическим лицам, в том числе — крестьянским хозяйствам. В целом, в финской литературе отмечается, что несмотря на страшные последствия, голод 1866—1868 гг. послужил и своеобразной «встряской», толчком в развитии страны. Голод вызвал волну эмиграции финского населения, направленной прежде всего в США, где образовался целый район, прозванный «финская петля» (Finn-Loop).

И это был последний голод в Финляндии так, что дело не в климате, по крайней мере это не основной фактор. Хотя в России вообще традиционно все проблемы СХ оправдывать плохим климатом.

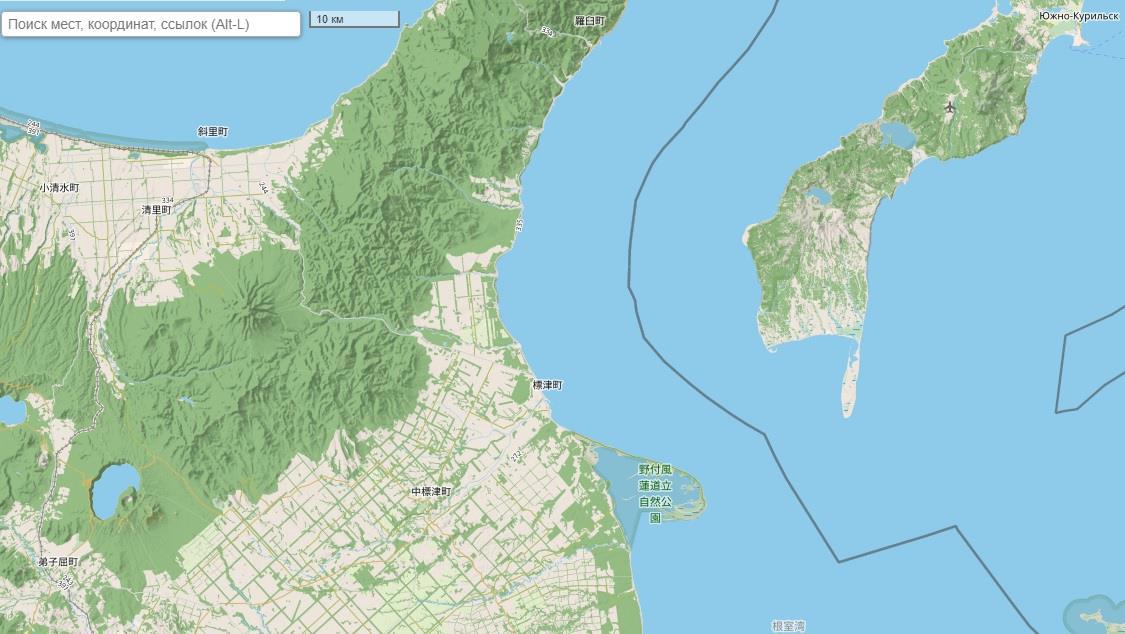

Между северным Хоккайдо и Курилами 20 километров. На Курилах очень дорогие продукты их везут с материка по тому, что плохой климат и ничего не растет. А вот на соседнем Хоккайдо климат отличный и все распахано. Аналогичная ситуация с южным Сахалином и северным Хоккайдо и двумя берегами Амура. На нашем берегу плохой климат и поля заброшены, а через речку на китайской стороне Амура климат отличный и огромные урожаи. Аналогичная ситуация в финской и нашей Карелии. Даже по сравнению с Северной Кореей, через границу на нашей стороне начинается аграрная пустыня, судя по спутниковым снимкам.

А вот отечественная карта урожайности с гектара земли. По ней выходит, что в Ленинградской области лучше земли, чем скажем в курганской? Так нет же, территория Ленинградской области расположена в зоне тайги в её средней (на севере области) и южной подзонах (большая часть области) и незначительная часть — в зоне смешанных лесов (юг области).

А вот отечественная карта урожайности с гектара земли. По ней выходит, что в Ленинградской области лучше земли, чем скажем в курганской? Так нет же, территория Ленинградской области расположена в зоне тайги в её средней (на севере области) и южной подзонах (большая часть области) и незначительная часть — в зоне смешанных лесов (юг области).

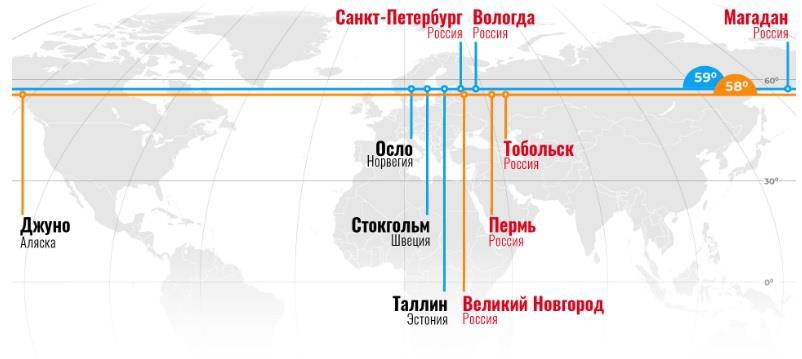

Часто критики приводят широту, так СПб находится на широте Магадана и Аляски, а урожаи одни из лучших по стране.

Если кто то считает, что Россия просто неправильная страна, а в остальном мире решает все климат, то приведу еще два таких примера.

Разные судьбы Гаити и Доминиканской Республики. Один остров, один климат, но разная судьба, разница ВВП на душу населения отличается на порядок. Плотность населения в Гаити кстати выше в 1,5 раза, а урожаи в разы меньше так, что и не в плотности дело, а скорее даже наоборот, больше лесов повырубили под плантации.

И еще пример Израиль и окружающие его страны. Климат в регионе у всех в целом аналогичный, плотность населения в целом тоже, а урожаи отличаются в разы, а местами и на порядок. Так, что климат далеко не первоочередной фактор.

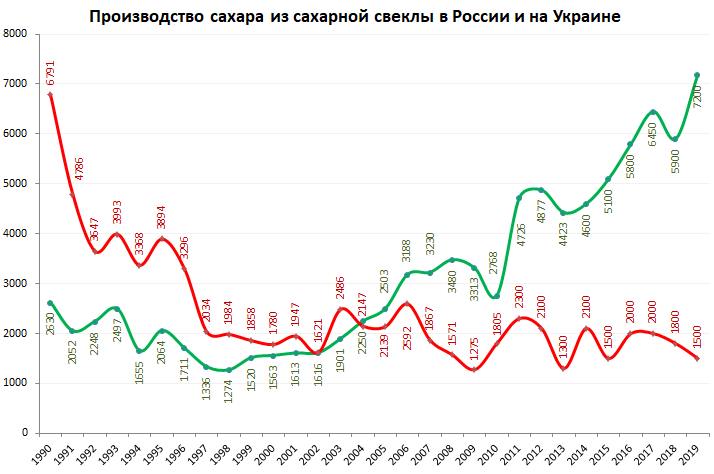

Ключевой фактор вложенный труд и финансы в эти самые земли. По этому в Финляндии хорошие урожаи, по этому из Финляндии в XXI веке в Россию экспортировали даже сахар. А на Украине вдруг с 1991 года резко испортился климат и сахарную свеклу стало выращивать нерентабельно. В России с приходом Путина климат походу улучшился и обогнал советские показатели.

Зеленым РФ, красным Украина.

Если дело не в климате, то и проблему голода в Российской империи можно было решить одновременно с Финляндией и нужно отметить, что предпринимались шаги, но не достаточные.

Проблему регулярного недоедания крестьян у нас реально решила картошка и уже после революции. Хотя уже в 1880 году нашли, как решить проблему фитофтора, что б не гибла картошка и не повторилась Ирландская катастрофа. Распахать не угодья под картошку, что подняли тракторами при Сталине можно было и на технической базе XIX века. Просто для этого лошади нужны были не низкорослые и вечно недокормленные, что составляли многомиллионную массу крестьянских лошадок, да и нужен был совершенно иной подход к освоению новых земель. Пока крестьяне мыслят личным обеспечением, а не товарным хозяйством, то они не будут стремится к освоению зерновых неудобий.

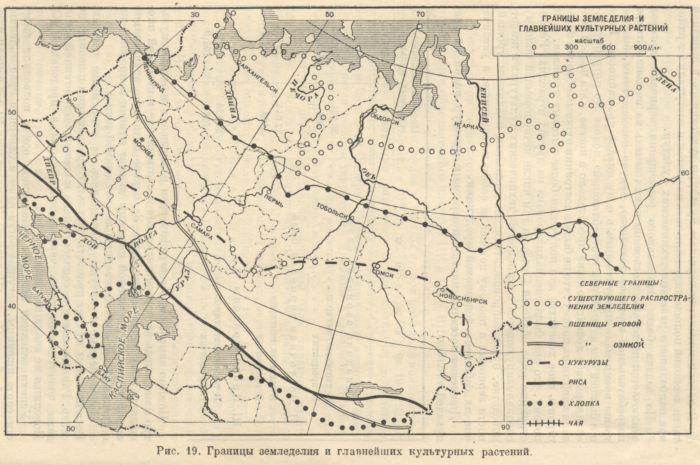

По этом тогда не видели, что в России огромный запас земель.

При капитальных вложениях в местах, где раньше росла тайга, можно получать приемлемые урожаи, пусть и не зерновых культур.

Дефицит земли у крестьян стал одним из факторов революции, по данным учёта на 1919 г. крестьянам перешли 17,2 млн. га земли. Цифры для сравнения. С началом Великой Отечественной войны Дмитрий Прянишников был эвакуирован в Среднюю Азию, где руководил обследованием земель для расширения сельскохозяйственных угодий. Под его руководством было выявлено и использовано под посевы зерновых и технических культур свыше 13 миллионов гектаров ранее необратывавшихся земель, что сыграло большую роль в обеспечении Красной Армии. Хрущев распахал 43 мил. га целины, при том американцы делали тоже самое еще до эпохи тракторов. Путин только на Дальнем Востоке выделяет 140 мил. га, при том разрешено брать даже иностранцам, только развивайте.

Так, что и земля была, но не было средств и административного ресурса её осваивать. В целом эти проблемы и сейчас остаются. У России есть огромный резерв для повышения урожайности и гигантский резерв земель, которых можно освоить под нужды СХ. Потенциал огромен, но будет ошибкой считать, что его легко реализовать. Это десятки лет целенаправленного труда и огромных финансовых вложений. Одним наскоком, да еще под контролем чиновников, для которых главное отчитаться, а не результат, такого не сделать, пробивали и не раз.

И так по сравнению с Финляндией, при империи, России мешало побороть голод.

1. Проблема грамотности и косности населения. Уровень грамотности в Финляндии был значительно выше. В империи данной проблемой занялись слишком поздно. Менталитет и привычки крестьян мешали многим прогрессивным преобразованиям, но разбор проблемы менталитета, как фактора опять придется перенести на следующую часть.

2. Проблема инфраструктуры и капитальных вложений. Одна из целей железнодорожного бума Витте была именно борьба с голодом. Это возможность и быстро помочь пострадавшим районам, Россия большая, как правило неурожай накрывал лишь один из районов, и возможность в неурожайные годы крестьянам заработать в других регионах и городах.

Счастье еще, что железная дорога поддержала: был, во-первых, заработок — пилка и подвозка дров, отправляемых отсюда в Москву, — а во-вторых, вследствие подвозки хлеба по железной дороге степная рожь не подымалась выше 7 рублей, местная же шла в 8 рублях. Не будь железной дороги, рожь достигла бы, как в прежние годы, 12 рублей.

А.Н. Энгельгардт, «Письма из деревни»

Но если на ЖД хватило у государства средств, да и то за счет внешних займов, то на многое другое уже нет. Для разбираемого периода дефицит финансов, а точнее дорогой кредит и психология крестьянства не давали возможности для долгосрочного улучшения землепользования в России в отличие от Финляндии.

Так в Российской империи отлично понимали, что нужны элеваторы. Но на них требуются гигантские суммы с долгим периодом отдачи, иными словами требовался долгосрочный дешевый кредит, но его и не было.

Недостаток финансов бил и по многим другим сферам мешая повышению продуктивности СХ. Про то, что в России был избыток лошадей я писал в предыдущей части, а если много скотины, то и должно быть много навоза, а вот нет. В орловской деревне на вопрос: «Почему крестьяне не вывозят на поля навоз?». Они, с раздражением, отвечали: «Где унаваживать, когда протопиться нечем». Вырубили леса, а добыча угля еще незначительная, приходилось покупать уголь заграницей. Только финансово обеспечение хозяйства могли позволить навоз использовать, как удобрения.

Но даже те кто использовал навоз шли по проторенной дороге, боясь вкладывать средства в экспериментальные начинания. В России была отличная школа агрономов, но масштабировать их опыт не было средств. Выдающийся русской агроном А.Т. Болотов (1738-1833 гг). В специальной статье "О вещах, годных к удобрению" и ряде других работ он рекомендует использовать кроме навоза древесный лист, мусор, запаханное жнивье, прудовую и болотную тину, торф, зеленые удобрения.

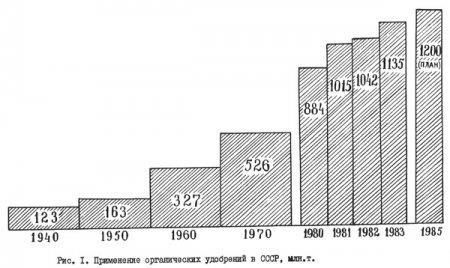

Что интересно, даже в СССР с подходом на государственном уровне долго не могли наладить поставки навоза от животноводства. Если в 1940 г. на поля страны было вывезено всего лишь 125 млн. т навоза, то в 1981 г. его использование в качестве удобрений превысило 1 млрд.т.

Вот так и выходит, что Россия стала отставать от более северной Финляндии. С одной стороны мы видим, что даже по доступу к органическим удобрениям у России был резерв для роста, но история говорит, что он был только в теории. Я в предыдущих частях ссылался на выводы Роберта Аллена, что Россия стояла на своем экологическом пределе по урожайности с гектара. Что в континентальной Канаде, где примерно такой же резко континентальный климат, урожаи сопоставимые. Разница между регионами разных континентах не в разы, а на десятки процентов. Вот только в Канаде был дешевый долгосрочный кредит, но при этом в континентальной Канаде дефицит людских ресурсов, иначе малая плотность населения. В итоге эти два фактора себя уравновесили. За более, чем сто лет урожаи в итоге сопоставимы. И так было при Николае II, при НЭПе, Сталинских колхозах, Хрущевских совхозах, Путинских агрохолдингах. Отставание и опережение на десятки процентов, а не разы.