Следы на воде 2

Автор: Евгений КрасТехнологический уровень человечества проживающего на обширной территории северной части Евразии со временем рос и на место камню и кости стали приходить металлы. Инструменты и оружие, сделанное из новых для людей материалов, имело свои достоинства и недостатки. Поэтому на первом этапе, когда технология металлургических процессов ещё не достигла больших высот, они должны были довольно долго сосуществовать. И даже по прошествии довольно большого времени камень продолжал удерживать свои позиции в некоторых нишах. Одной из причин было то, что как раз обработка камня достигла совершенства. Чтобы это увидеть, достаточно взглянуть на изделия культур, объединённых названием «боевых топоров». С первыми инструментами из металла была другая особенность. Пластичность металла позволяла при налаженном производстве изготавливать более сложные формы. К тому же более пластичный металл позволял делать куда менее хрупкие инструменты, которые можно было при необходимости починить (заточить).

Примерно в это же время общая хозяйственная деятельность получила значительное развитие. Причину этого скачка, очевидно, назвать сложно и она точно была не одна. Рост производительных сил неизбежно приводил к росту товарообмена среди отдельных групп людей, как бы они не назывались и как бы не выглядела их внутренняя организация. А это в свою очередь приводило к изменению в традициях Евразийского судостроения. На первый взгляд изменений было мало. То есть люди продолжали делать всё те же «корабли» в больших количествах, в других местах совершенствовали конструкцию кожаных судов. Именно в это время, скорее всего и возникли первые прототипы того типа судов, на реконструкции которых и совершил своё знаменитое плавание Тим Северин. То есть именно кожа, натянутая на деревянный каркас, позволяла серьёзно увеличить размеры лодок – с корой это вряд ли пройдёт легко. Теперь это было уже не маленькое корытце, на одного-трёх людей, а вполне серьёзное судно, способное нести кроме экипажа ещё и 1-3 тонны полезного груза. Так что – лучший материал для лодки это кожа? Нет, разумеется. Лучший материалов строго говоря вообще не существует. Есть только нужные в данный момент и в данных условиях. В тёплой Ирландии рыбаки могли позволить себе роскошь делать себе лодки из дерева и кожи. А вот севернее с этим было сложнее (хотя тоже строили). Шкуры животных куда разумнее было использовать для утепления, а лодки нужны были покрепче – ведь на них приходилось плавать среди льдин.

Поэтому люди предпочитали строить лодки-долблёнки. В малых размерах при этом сохранялась традиционная корытообразная форма без особых «конструктивных излишеств». А вот, если нужна была лодка побольше, то здесь уже люди начали изобретать. Лодки побольше нужны стали, например, для перевозки товаров. Да, неважно даже. Ясно ведь, как белый день, что чем меньше вес корпуса лодки, тем больше полезного груза она может взять, а чем совершеннее её форма, тем быстрее этот груз можно будет доставить к месту назначения. Работа началась! Сначала можно сделать поострее нос. А чтобы не разворачиваться лишний раз можно сделать и корму такую же острую, как нос. То есть не разворачиваем судно, а просто гребём в другую сторону. Отлично!

Одна беда – лодка становиться при этом менее остойчивой. Вот бы её сделать шире, чем бревно, из которого она сделана. Как? Очень просто – развернуть борта пошире. Как? Тоже понятно. Ведь всем известно, что «сырую» ветку можно согнуть, а сухую не получится – она просто сломается. Значит сухой выдолбленный ствол нужно снова на короткое время сделать «мокрым». Так начали применять метод распаривания древесины. Для этого выдолбленный ствол устанавливаем на козлы (например), под ним разводим огонь из щепок, которые получили во время выдалбливания, а чтобы не загорелось всё время смачиваем корпус водой с помощью помазка, сделанного из лыка, которое получили, когда освобождали ствол от коры. Безотходное производство, однако.

А ещё, чтобы корпус был полегче, и чтобы гнуть его было легче, бортовые части лодки делаем потоньше. Всё бы хорошо в этом случае, но прочность становится меньше, да и заданную форму высыхающая лодка не держит. Поэтому приходится внутри её укреплять рёбрами жёсткости, сделанными из веток (вот и пригодился опыт по строительству кораблей из коры). Только ветки уже нужны значительно толще и соответствующей кривизны. В Средней полосе их назвали «кокорами». Так на лодках-долблёнках и появилась система рёбер жёсткости, которую потом назовут «набором». Ещё некоторые рёбра жёсткости стали устанавливать для усиления корпуса в местах установки мачты и других нагруженных местах. На мачтах стали устанавливать первые паруса. Ветер помогал двигаться вперёд – экономить трудозатраты на греблю, хотя сказать уверенно, когда были изобретены ветрила, сейчас просто невозможно.

Совершенствование формы проходило стремительно. Уже учитывалось будущее разворачивание бортов на самой ранней стадии изготовления заготовки будущего корпуса судна. То есть при разворачивании бортов неизбежно уменьшалась высота борта в средней части. Поэтому, если в случае изготовления первых, самых примитивных долблёнок верхняя часть бревна просто срубалась, то под разворачивание срез верхней части бревна делался в виде восьмёрки. Всё становилось сложно и строительством лодок стали заниматься мастера именно в этой области. То есть на самом деле нельзя выявить какую-то универсальную конструкцию, которую можно было бы назвать единой, типовой. В разных местах и у разных мастеров были свои собственные приёмы изготовления. Различались не только технологические приёмы строительства. Конструктивные особенности тоже были разными. Это относилось не к народам, а вообще к людям. Нельзя сказать, что вот такая конструкция – это финская, а вот такая – русская. Мастерство наднациональное по определению. Поэтому современные деления людей историками по типу горшков или топоров на какие-то «культуры» есть ошибка по большому счёту. Которая тянет за собой другие ошибки. Можно сказать, конечно, что какие-то «культуры» вдруг «появлялись» или «исчезали», но при этом нужно чётко иметь в виду, что с куда большей вероятностью никто никуда не исчезал, а просто наступал новый этап в использовании тех или иных технологических приёмов или преимущественное использование тех или иных конструкций.

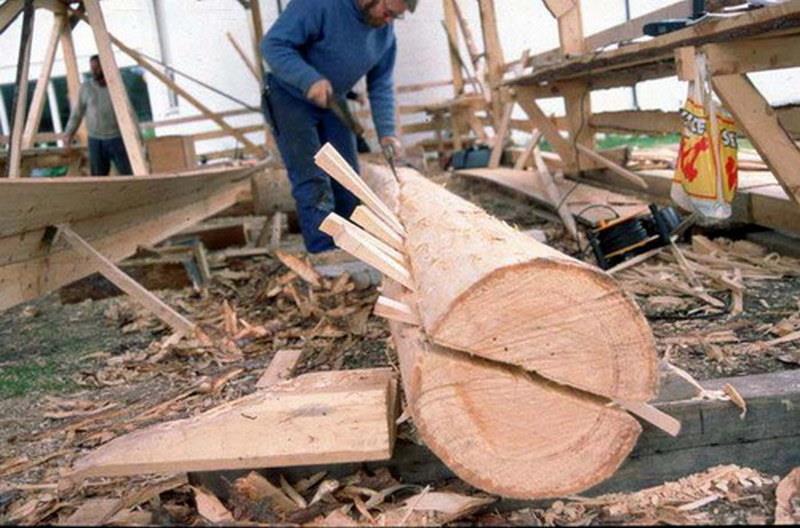

Вот посмотрите на эту заготовку лодки-долблёнки, так называемую «трубу»:

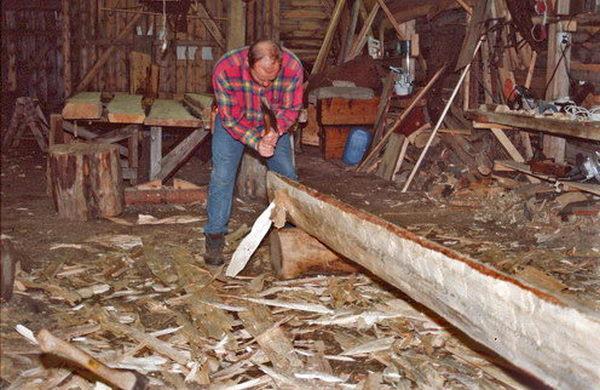

В основе бревно со срезанной верхней частью в виде восьмёрки под будущее разворачивание бортов. Нос и корма при этом одинаковые. Классика. Как говориться «всё правильно сделал». А вот эти ребята на Западе тоже делают долблёнку и тоже делают «правильно»:

Однако так же? Отнюдь. У их конструкции корма резко отличается от носа. Там не стали оставлять обточенную часть изначального бревна, а развернули обшивку в корме, хотя и меньше, чем в средней части. Там со временем появится ещё одна деталь, которую сейчас принято называть транцем. Это просто треугольная дощечка. Вот такая, как здесь:

Думаете, что это влияние современности? Ошибаетесь. Такая форма очень удобна, когда лодка постоянно используется одним человеком, который привык грести одним веслом, сидя на корме. Этот способ позволяет круто маневрировать во время движения. А чтобы корма «не проседала» увеличивают объём корпуса в корме. Всего-то.

Вот ещё одна лодка-долблёнка:

Посмотрите внимательно на её шпангоуты (рёбра жёсткости). Они очень плотно прилегают к корпусу. Это говорит о том, что они установлены с помощью деревянных гвоздей (нагелей). Всё верно – получается очень прочная, жёсткая конструкция. При таких размерах лодки – очень разумно. Ярким примером такой конструкции является найденная во время специальных целевых раскопок «лодья из Вщижа» (Вщижский чёлн):

Нашёл эту лодью А.А. Чубур и сейчас её можно увидеть в Брянском краеведческом музее. Длина судна (оно сохранилось частично) была около 9 метров. Борта разведены в распаренном состоянии. В корпус встроены 6 составных шпангоутов. Вот таких:

С корпусом они соединены с помощью нагелей. Причём пара шпангоутов установлены в средней части рядом, что может быть указанием, что у лодьи была мачта. То есть она могла ходить и под парусом. Однако есть варианты в других местах. Вот фотография ещё одной долблёнки. Точнее одного из её шпангоутов:

Для его крепления на основной «трубе» оставили специальные выступы, через отверстия в которых пропустили гибкие корни (вица), которыми привязали ребро жёсткости к корпусу. То есть соединение получилось не жёсткое. Эта лодка вообще не совсем обычная во многих деталях. Шпангоутная ветка в данном случае – это именно ветка, причём одна, специально подобранная по месту. Скорее всего её не только обстругали и прирезали к корпусу, но ещё и подогнули в распаренном состоянии для более точного прилегания к основе. Вот ещё один снимок той же лодки:

Это уже следующее поколение конструкции лодок-долблёнок. У неё нарастили высоту борта с помощью двух досок. Доски закреплены к основному корпусу внахлёст и закреплены с помощью той же вицы. Верхнюю кромку усилили дополнительной планкой (планширь). В качестве уключин для распашных вёсел использованы естественные ветки, дополненные петлёй. Всю лодку тщательно просмолили горячей смолой. Всё сделано добротно и довольно сложно технологически. Не могу утверждать наверняка, но в целом очень похоже на Северо-Западную традицию нашей страны.

Вот так не очень явно и заметно переходим к следующему этапу совершенствования судов-однодревок, то есть долблёнок...

Небольшое «лирическое отступление», однако... Я редко применяю термин «однодревка», который можно встретить довольно часто у исследователей по этой теме. Причина проста. Этот термин действительно встречается в старых документах и его традиционно интерпретируют, как судно с основой в виде выдолбленного ствола дерева. Похоже, в общем-то, если бы не две детали. Первая – если есть одно-, то значит должно быть и «двухдревка», а может и «трёхдревка». Именно это подсказывает логика построения русского языка. Однако о таких терминах что-то никто не упоминает. Хотя лодки-долблёнки с двумя корпусами известны, и они даже есть в музеях.

Вторая причина ещё проще. Дело в том, что на Руси словом «дерево» называли... мачту. Точно так же, как слово «парус» тоже не знали – знали слово «ветрила». Отсюда становится понятно, что ещё нужно разобраться, что имели в виду люди, когда в старину писали слово «однодревка» в своих бума... папи... пергаментах.

Итак, про следующий этап. То есть про лодки с долблёной основой, но дополнительно наращенными бортами. В куче терминов, которыми в старину разные люди, в разных местах и в разных документах обозначали плавсредства есть два слова. Это «набой» и «носад». Все в целом согласны, что именно этими словами и обозначали долблёнки с наращенными бортами. Однако, что есть что и почему... дискуссии не утихают. Иногда версии звучат странно. Например, говорят, что насад – военной судно, а набой – мирное торговое. Не знаю, как такое обосновать. На мой взгляд всё значительно проще. Речь идёт о двух конструктивных видах обшивки – когда доски устанавливают встык и внакрой (клинкер). Похоже на то, что этот самый клинкер или по-русски внакрой и есть этот самый набой. То есть доски набиваются поверх соседней доски, как например и сделано на той, лодке, которую я показал выше. Носад же означает обшивку с положением досок встык. Оба способа имеют достоинства и недостатки. В целом можно отметить, что накрой больше характерен для Западной традиции, а стык – для восточной.

Довольно часто противопоставляют «передовую» Западную традицию, в которой корпуса, сделанные только из досок, заняли своё доминирующее положение раньше, чем на Руси. Однако к прогрессу это отношения не имеет. Дело в том, что на Западе протяжённость торговых путей намного меньше и сеть дорог плотнее, чем у нас. Поэтому у нас плавали значительно чаще, а между водоёмами использовали многочисленные «волоки» – места, где суда перетаскивали из одного водоёма в другой посуху. Понятно, что выдержать такую транспортную операцию может только очень прочное судно, особенно в днищевой части. Любой «кнорр» или «дракар» если его слишком часто катать на брёвнах, быстро развалиться – не предназначен он для сосредоточенных нагрузок. А вот «носад», имеющий в основе мощное монолитное днище выдержит такое легко. Это, кстати, очень хороший вопрос, когда кто-то начинает живописать про то, как "викинги" шастали взад-вперёд по Руси-матушке на своих судах. Далеко не везде они смогли бы это сделать на своих кораблях в силу особенностей их конструкции. Именно поэтому суда такого типа у нас и задержались очень надолго. Совсем не потому, что досок делать не умели.

Кстати, о досках. Слово вообще-то немного пришлое. У нас их куда чаще называли «тёсом». Понятно, что от слова «тесать». Это говорит о способе производства досок. Ведь здоровенные пилы, которыми можно распилить бревно вдоль появились относительно недавно, а до того доски именно тесали из расколотого вдоль волокон бревна. Делалось это вот эндак:

Сами видите, что технология весьма трудоёмкая, требующая специальных навыков и качественного сырья. Всё это на Руси было, но стоимость тёса всё равно была высокой – долго. Однако дело того стоило, когда речь шла о плавании. Для этого нужно вернуться к плотам. Вот, например, очень архаичная конструкция плавсредства:

Так, с налёта, даже и нельзя уверенно отнести это изделие ни к лодкам, ни к плотам. Что-то неопределённо среднее. Действительно, вроде бы есть днище и борта, но всё сделано из брёвен, по сути. То есть – плот, хотя и «модифицированный». Наверное, именно так это в древности и началось. То есть человек каменного века, изрядно помучавшись с плотом, решил его улучшить. Поэтому сделал поуже, чтобы легче толкать; и дополнил бортами, чтобы поменьше заливало волной. От такой идеи рукой подать до следующего этапа – обтесать брёвна потоньше, чтобы плот был полегче, а брал на себя побольше. Процесс проходил строго индивидуально какое-то время, но потом всё же принял упорядоченную форму. В результате появилось несколько типов больших и малых судов. Первым шагом в этом направлении было уменьшение толщины бревна до уровня «тёса». Такая конструкция уже держалась на каркасе из рёбер жёсткости. Сначала использовали деревянные нагели, позже стали использовать гвозди. В малых формах до наших дней дожили плоскодонки, которые используют по всей Руси. У нас их называют «куласами», севернее словом «дощаник». Обычно это лодочка до 4 метров длиной с высотой борта до 0,4 м. Три доски на днище, ещё две – на борта; нос и корма одинаковые, но иногда и с транцевой кормой. Вот и весь кулас-дощаник. Сейчас доски часто заменяют фанерой. В остальном особых отличий нет. Вот они:

Однако слово «дощаник» (дощеник) имело раньше ещё одно значение. Так называли большие плоскодонные грузовые (обычно) суда, которые использовались, например, для доставки «отпусков» Донским казачьим подразделениям в 17-18 веках. Ещё для этого использовались струги, будары и другие, но про них позже. А ещё раньше плоскодонные грузовые суда использовались в качестве торговых на Волге, Дону и других реках Руси. Вот такое судно, которое вернула нам природа на Десне:

Днищевой набор представляет собой балку толщиной примерно 100-110 мм. Шпангоуты – специально подобранные кокоры. Соединение деталей между собой исключительно нагелями. Видимо судно очень старое – не менее 200 лет. Хотя здесь «возможны варианты». Дело в том, что замена деревянных гвоздей на железные только на первый взгляд является шагом прогрессивным. На самом деле любое соседство разных материалов – это всегда плохо, особенно в агрессивной среде. Дерево в месте контакта гниёт, металл ржавеет. То есть соединение становится очень ненадёжным. Совсем другое дело правильно подобранный и грамотно установленный деревянный нагель. Их изготавливали из более плотной древесины, чем остальные детали корпуса. Два основных варианта – это дуб и акация (у нас, на юге). Посмотрите на фотографию внимательно – доски сгнили, а нагеля в куда лучшем состоянии:

Толщина бортовой обшивки очень серьёзная – не менее 90 мм. Необычно. Это может быть связано как с большой шпацией (шпация – расстояние между шпангоутами), так и с тем, что судно предполагалось использовать в битом льду. Во всяком случае толщина досок для таких размеров судна явно избыточная:

Главным достоинством этих, обычно достаточно крупных судов была очень небольшая осадка (всего до 0,7 метра как правило), позволявшая им проплывать даже по очень мелким рекам и свободно подходить к берегу даже в самых «пляжных» местах. Называться они в разных местах могли по-разному в разных местах. Например, одно время их называли «паузок». Они также могли несколько отличаться друг от друга в зависимости от места строительства и назначения. Грузовые струги (паузки, дощеники) могли быть размерами до 25х4,5 метров и более с грузоподъёмностью до 20 тонн и более были чисто речными судами. Другое дело более поздние плоскодонные дощатые лодки немного меньшего размера (8-11 метров при ширине до 2,5 метров). Их использовали для рыболовства и прибрежного плавания в Азовском море и называли «байдами».

Плоскодонные очень технологичные лодки появлялись везде, куда заходили люди, жившие на русской равнине. Например, в Англии распространены лодки типа дори. То же плоское днище, те же борта в один сгиб доски, хотя и со значительным развалом. Немного похоже на кулас, но в более мореходном исполнении:

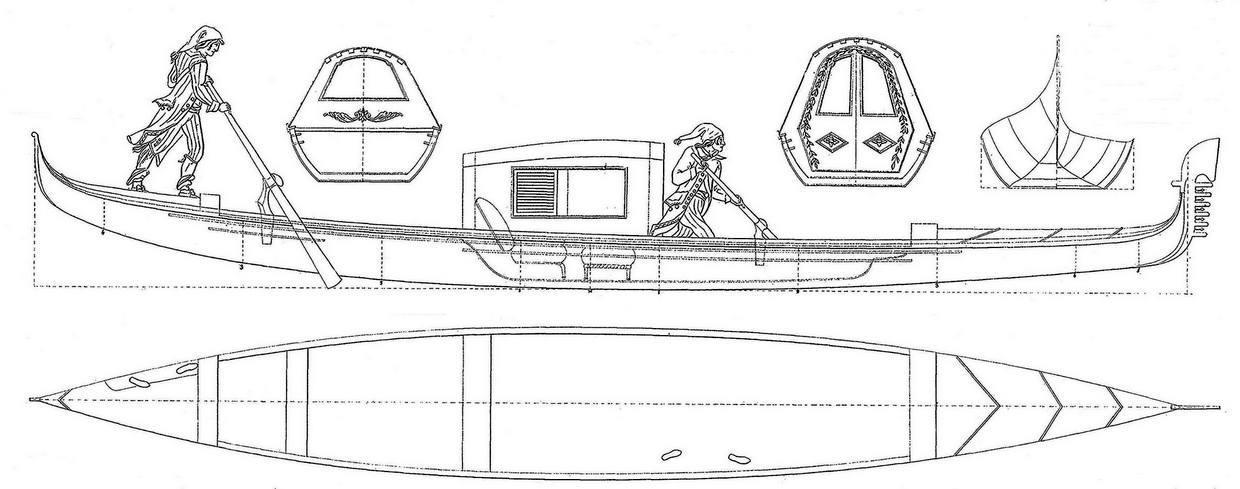

Поневоле напрашивается подозрение, что у этих лодок был общий предок. Иногда вид лодок со временем сильно изменялся, становился более затейливым настолько, что настоящий грубовато-надёжный предок в них угадывается с большим трудом. Вот посмотрите на это лакированное чудо:

Да, правильно – это гондола из Венеции. Блестящий «топор»-противовес на носу, лак, блестюльки, сиденья, обитые бархатом или атласом… Казалось бы куда до этой роскоши каким-то грубым куласикам или дори? Однако, если посмотреть на форму поперечного сечения гондолы, то всё сразу встаёт на свои места:

Да – гондола, кулас, дори и некоторые другие типы лодок из той же Венеции – несомненные родственники. Например сандоло, пуппарино, санпьерота – явные родственники дори и куласа, а вот пеата вероятнее всего родственница паузка-струга.

Из всего сказанного и показанного здесь видно, что процесс формирования судостроительных традиций в нашей стране был очень сложным и совсем не линейным. То есть какой-то строгой линии от простого к сложному вообще не было. Архаичные конструкции со временем никуда не пропадали, а продолжали сосуществовать вместе с новейшими достижениями человеческой мысли в области судостроения. Вместе с формированием региональных традиций происходил также свободный обмен идеями и технологиями. Впоследствии эти процессы будут идти ещё более интенсивно. Я постараюсь это показать.

Продолжение следует…