Следы на воде 3

Автор: Евгений КрасТрадиции погребения. Они очень разные были в разные времена и у разных народов. Сейчас по особенностям погребального обряда пытаются делить людей на расы и народы. Честно сказать, я этого настроения не разделяю и у меня есть для этого самые серьёзные основания, но сейчас не об этом. Я про то, что можно найти во время раскопок и как эти находки можно интерпретировать. Точнее про то, что выводы из находок не то, чтобы нельзя делать – окончательные делать нельзя. Всё намного сложнее всегда бывает. Это связано не только с ограниченным количеством материала, но и с тем, что мы не знаем на самом деле, кто это оставил, почему, и как он жил, что и как думал. То есть нам неизвестен образ жизни людей прошлого, нам неизвестно их мировоззрение. Современные люди пытаются думать за наших предков, но на самом деле думать-то нам нечем – живём мы не так, как они.

Например, находят захоронения «викингов» в их судах. Это называется их традицией, но на самом деле такие традиции довольно широко распространены по всей Евразии. То есть людей в лодках хоронили довольно часто и в очень разных местах. Во-вторых, далеко не всегда в Скандинавии людей хоронили именно так. Скажу больше – большинство захоронений обходилось без плавсредств. Да и вообще – с какой стати человека, похороненного в лодке, нужно считать автором этой конструкции? Кто-то может аргументированно доказать, что это не трофей, например? И это ещё не все вопросы по данному факту. Поэтому – версии.

Однако так или иначе, но там суда закапывали, а вот тут, в России, приходится рассчитывать исключительно на случайные находки. В нашей речной Державе кораблями раскидываться было не принято. Поэтому каждая такая находка на вес золота. В прошлый раз я упомянул судно, которое откопал А. Чубур. Сейчас оно известно, как ладья из Вщижа. В своём описании он достаточно подробно описал находку и даже сопроводил своё сообщение фотографиями этой долблёнки. Датировка радиоуглеродным анализом дала датировку примерно серединой 12 века. Способ жутко не надёжный, но тут уж особо выбирать не приходится, поэтому примем его за истину. Датировка также подтверждается особенностями конструкции. То есть она очень архаичная (тоже не ахти что вообще-то). Но главное всё же не в этом даже. В конце концов плюс-минус сто лет здесь особо ничего не меняет.

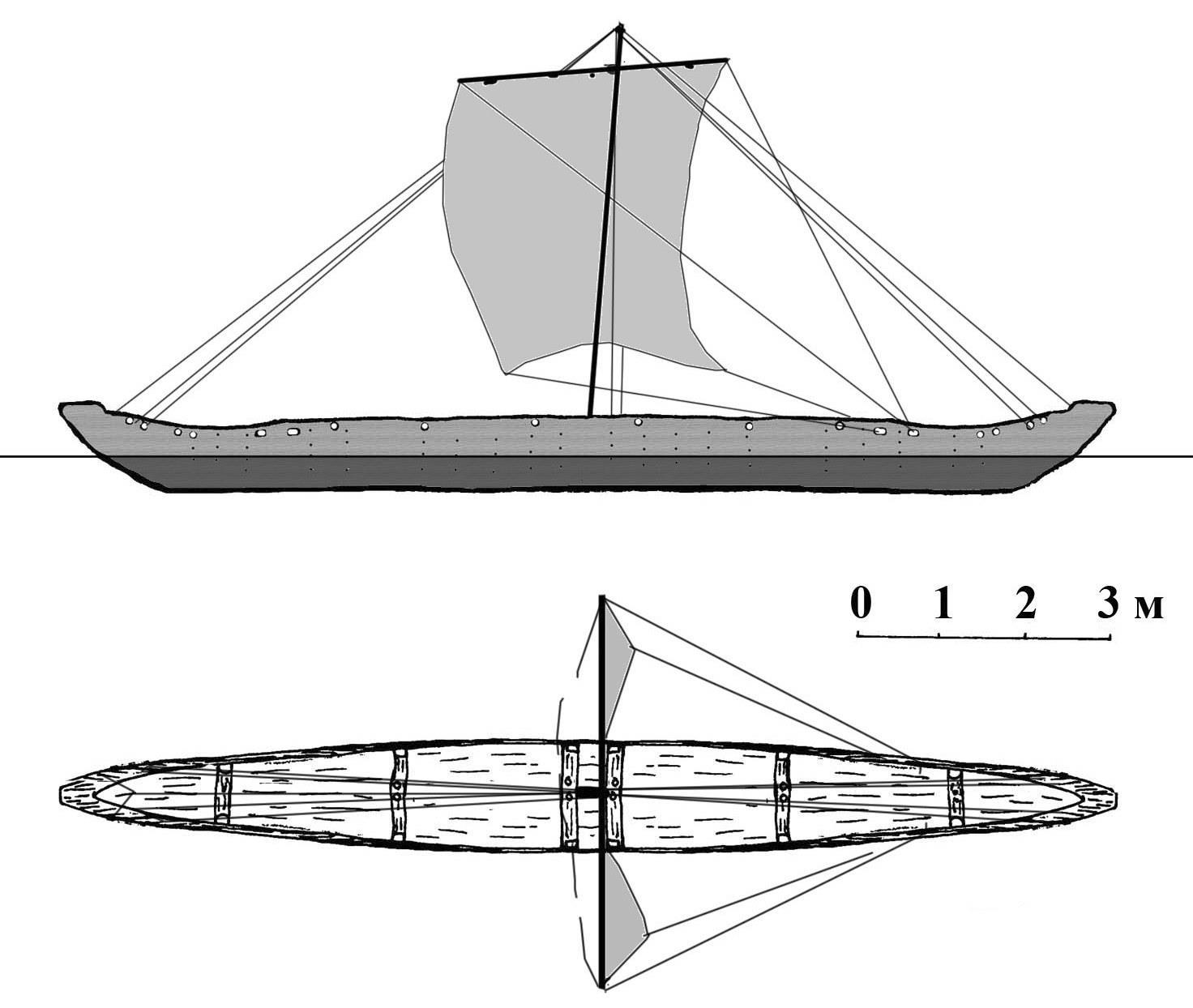

Главная загадка ладьи из Вщижа – это назначение этого судна. Да, дела именно так и обстоят. Нужно заметить, что Чубур, не будучи судостроителем, сумел провести весьма достойную работу, пытаясь тщательно проанализировать то, что ему попалось в руки. Кстати, в руки ему попалась не вся лодка целиком, а лишь её часть длиной 8,8 метра, к тому же один борт сохранился только частично. В результате проделанной работы исследователи выяснили, что судно было длиной ок. 12 метров на самом деле. Ещё исследователь очень логично просчитал размеры мачты, которая не сохранилась. Однако и тут оговорился, что само наличие мачты тоже вызывает сомнения. Всё верно – нет никаких конструкций, которые однозначно могли бы свидетельствовать о её наличии в прошлом. Зато сохранилось множество элементов, назначение которых отнюдь не очевидно. В результате аналитической работы получился вот такой рисунок:

Кроме этой картинки-реконструкции исследователем была сделана ещё одна, на которой он усадил на лодке парами десяток гребцов. Для этого ему пришлось порассуждать немного (с помощью специалистов) о мореходных качествах лодьи. Получилось неплохо вообще-то, хотя и не очень полно и совсем не бесспорно. Исходя из этого был сделан вывод о возможном назначении судна… мол, разъездное и грузовое. Крайне неконкретно получилось. Дело в том, что в два ряда гребцов усадить на этой лодке никак не получится – ширины не хватит, да и не нужно это – ходкость лодки и так очень высока. Если, разумеется, в те времена на Руси не устраивали соревнований распашных «академичек». Ещё хуже дело обстоит с грузовым вариантом. Лодка-то была, хоть и очень ходкая, но всё же очень неостойчивая. То есть грузы на ней возить очень неудобно.

Да. Если вы думаете, что я сейчас, пользуясь своими профессиональными знаниями, которые начисто отсутствовали у гуманитария, смогу легко и просто прояснить этот вопрос, то вы заблуждаетесь. Для меня это тоже осталось тайной. То есть я могу покритиковать аргументированно некоторые версии, которые высказали исследователи, но это не значит, что я знаю, что означают странности этой конструкции.

Если коротко, то мы имеем сейчас остатки большой лодки-долблёнки, которая была изготовлена очень старательно и со знанием дела. Об этом говорит тщательный контроль переменной толщины наружной обшивки. Об этом говорят ряды отверстий в обшивке, которые заделали с помощью деревянных пробок. На рисунке Чубура они отмечены точками. Борта ладьи после обработки «трубы» были разведены в распаренном состоянии, хотя сейчас трудно судить о том, до какой ширины это было сделано. Однозначно это помогло увеличить характеристики остойчивости. В верхней части бортов судна имеется ряд круглых отверстий, сделанных через метр с небольшим. В оконечности есть ещё ряд круглых отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. В районе первого шпангоута имеется ещё пара прямоугольных отверстий размерами 30х50 мм. Для чего насверлили все эти дырки не ясно. Чубур даже сделал предположение, что ладья была просто не готова, была в процессе строительства, когда её постигла печальная судьба. Однако, если взглянуть на отверстия в носу, то заметно, что края очень характерно пообтёрлись какими-то верёвками:

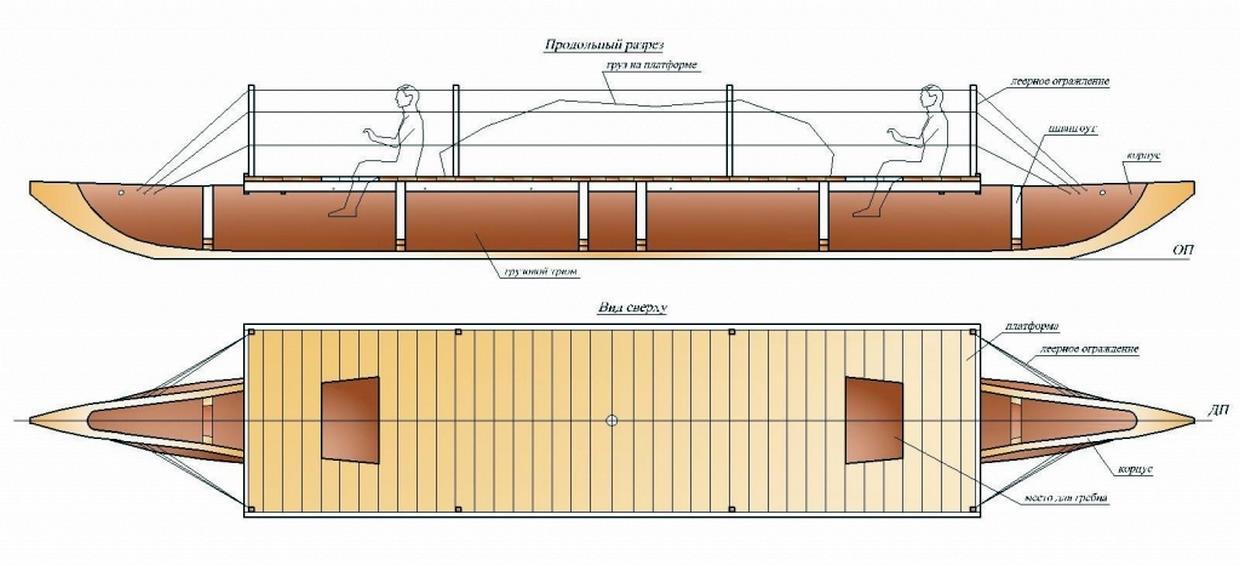

Отверстия в бортах вроде бы могли быть сделаны для установки усиливающего элемента, однако расстояние между ними слишком велико. Назначение прямоугольных отверстий – вообще загадка. То есть ни одной сколько-нибудь серьёзной версии нет совсем. В своё время мы с коллегами очень серьёзно проанализировали, всё, что нам было известно. Нарисовали пару-тройку картинок. Вот одна из них:

Здесь изображён вариант лодьи с грузовым помостом. Однако мы тогда не поленились и посчитали остойчивость этого судна. Получилось очень плохо. Чуть зазеваешься – и купание. Да и груза взять она много не могла. Остойчивость можно было улучшить, если взять балласт, но грузоподъёмность при этом просто рушится. Для таких целей совсем другие суда в те времена строили. То есть – эта картинка символизирует только одно – вариант был учтён, просчитан и признан негодным.

Что же мы имеем в результате? Имеем очень недешёвое изделие, которое было сделано с неочевидными целями и какое-то время как-то эксплуатировалось во времена, о которых мы почти ничего не знаем, а то, что знаем завалено таким толстым слоем «достоверной» и «всеми признанной» шелухи, что отделить из неё доброкачественную информацию почти невозможно… Зато фантазировать можно смело. Нафантазировать получилось немного – противоречия мешают. Вариантов не хватит даже на пальцы одной руки. Первый – судно принадлежало очень, прямо запредельно зажиточному ремесленнику. Причём товар этого ремесленника должен был обладать вполне конкретными свойствами. Например, это могли быть изделия из железа. Они занимают мало места и легко размещаются на дне лодки. Остойчивость при этом только растёт. Вариант второй – просто прогулочное судно очень зажиточного человека. Не князя, конечно, но из первых лиц. Третий вариант – служебное судно. То есть быстроходная лодка для княжеских гонцов, которые передавали подданным в окрестных селениях мудрые указания из центра и новости заодно. Вот, собственно, и все варианты.

Продолжение следует…