Следы на воде 4

Автор: Евгений КрасИстория эта началась давно – где-то в начале нулевых. Сначала то, потом другое, то да сё, что-то мы спроектировали, пошли слухи. В общем появляются как-то раз у нас в КБ пара славных добрых молодца и спокойно так задают простой вопрос: «А что, ребята, можете спроектировать для нас ладью дружинную века этак 12-го?» Мы-то такие гордые, ведь опыт к тому времени кое-какой имелся, спокойно и уверенно заявляем, что мол, вам к завтрему или недельку погодить сможете? Ну, или близко к тому. Поговорили, посудили, что да как, да для чего? Дело-то в конце концов так ничем и не кончилось вообще-то, но тогда задача мне на самом деле показалась интересной. Быстро пошарив в памяти на предмет поиска информации о кораблях того периода, я вдруг с удивлением обнаружил, что на самом-то деле с этим у меня не очень хорошо дела обстоят. Так, общая бла-бла-бла. Посетовав мысленно на свою беспечность, я углубился в поиск подходящей к случаю информации. Очень быстро выяснилось, что её на самом деле почти нет. То есть имеются, разумеется, кое-какие картинки, которые нарисовали художники под чутким руководством историков (людей, которые в технике вообще ни уха, ни рыла не смыслят) для любопытствующих граждан. Причём граждан в лучшем случае среднего школьного возраста. При этом полноценной информации с раскопок или ещё откуда – кот наплакал. То есть, откуда взялись картинки кораблей «а ля рус» вообще не ясно. Точнее ясно, что эти посудины с лошадиными головами на форштевнях не более, чем плод воспалённого воображения дилетантов, реальными знаниями не отягощённых.

Почитал, что пишут осенённые научными званиями товарищи по этому поводу. Стало ещё грустнее – много слов. То есть – домыслы на заданную тему. Всё. Исторические источники в виде правленных и переправленных летописей, подлинность которых сама по себе сильно сомнительна, рассказывают нам о том, что русские дружинники плавали достаточно далеко и весьма успешно. Но как бы не были сомнительны источники – дыма без огня не бывает. Значит – что-то было. Получается, что они могли даже послать «экспедиционный корпус», который мог победоносно повоевать с армией Византийской империи. Если это не фантазии авторов текстов, а нечто, имевшее место быть в прошлом, то наши предки должны были быть куда круче этой самой империи и в плане технологическом, и в организационном. Иначе, как победили-то? Я вообще никогда не верил в сказки про то, что какие-то убогие кочевники или дикари, вооружённые дрекольем, могут победить высокоорганизованное профессиональное войско даже при численном превосходстве.

Особенности тогдашнего боевого флота Руси в принципе можно просчитать на основе даже имеющихся скудных данных, хотя и в самых общих чертах. Из имеющихся скудных данных самая любимая ссылка историков – сочинение Константина Багрянородного, в котором он вкратце описывает «моноксилы» русов. Даже технологии строительства уделил внимание. Получается, что это были суда, сделанные на основе долблёнок. То есть «труба» из целого ствола большого дерева, с разведёнными в распаренном состоянии бортами, а потом ещё и наращенным досками бортом. Недостаток этого источника в его невероятности. То есть слишком много лет прошло с момента его написания и сохраниться он просто физически не смог бы. А ведь ещё были войны внутренние и внешние, было завоевание Царьграда с тотальным уничтожением всего и вся. То есть – вероятнее всего поздняя подделка. Ещё смущает авторство. Ну, действительно – «Багрянородный», страдающий графоманией?! Ему что – заняться было решительно нечем? А внутренняя и внешняя политика? А экономика? А дворцовые интриги? То есть поневоле возникают подозрения, что писавший взял себе броский псевдоним, для поднятия значимости своего опуса. Как это сделал автор «Истории государства Инков» Инка Герсиласа де ла Вега, который титул «инка» носить не имел права. Однако есть какой-то шанс, что какой-то доброкачественный исходный материал был. Оптимизм внушает само описание – в нём нет ничего фантастического типа «триер» или китайского «мегафлота». Датировку оставим до лучших времён. Главное здесь – конструкция.

А она определяется назначением и технологическими возможностями государства. Особенности русского судостроения того периода можно с большой долей уверенности проследить по немногочисленным находкам. Получается, что основной массой были долблёные лодки. В основном находили не очень крупные суда, но есть исключение в виде «ладьи из Вщижа». Исследователи очень убедительно определили её изначальную длину – 12 метров. Вряд ли это был рекордный образец, поэтому можно предположить, что были суда и покрупнее, а если ещё и борта нарастить, то длина такого корабля вырастет до 15-16 метров при ширине до 3,6 метра. Вполне достаточно, чтобы на нём разместить вполне боеспособное подразделение с оружием и снабжением. Человек 30 примерно. Могли «наши» построить серьёзный боевой флот из двух-трёх сотен таких кораблей? Да – легко. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на карту с расположение деревянных городов на Руси, а если есть сомнения, то можно ещё задумчиво посмотреть на карту со «Змиевыми валами», часть которых по версии историков была построена именно в те времена.

Возражения указывают на суда «викингов» тех же времён, «дракары» и «кнорры» которых были сделаны из досок без долблёной основы корпусов. Тут можно сказать, что да – суда из досок скорее всего на Руси тоже были, однако вряд ли они использовались для военных целей на Чёрном море. Ведь путь туда лежал через Днепровские пороги, а конструкция «кнорров» слабовата для тяжёлых местных нагрузок от волоков. Поэтому мощное монолитное основание в основе конструкции кораблей не блажь, а суровая необходимость. Идею кораблей, сделанных на долблёной основе, косвенно подтверждают найденные в раскопках... детские игрушки, среди которых есть и корабли. Все они имеют круглую скулу. Из других вопросов может возникать проблема выбора дощатой части корпуса – встык устанавливались доски или внакрой? Исследователи склоняются ко второму варианту и с ними трудно не согласиться, если иметь в виду немногочисленные находки археологов. То есть соединения досок наружной обшивки встык уже встречались, но они относятся исключительно к плоскодонным речным грузовым судам.

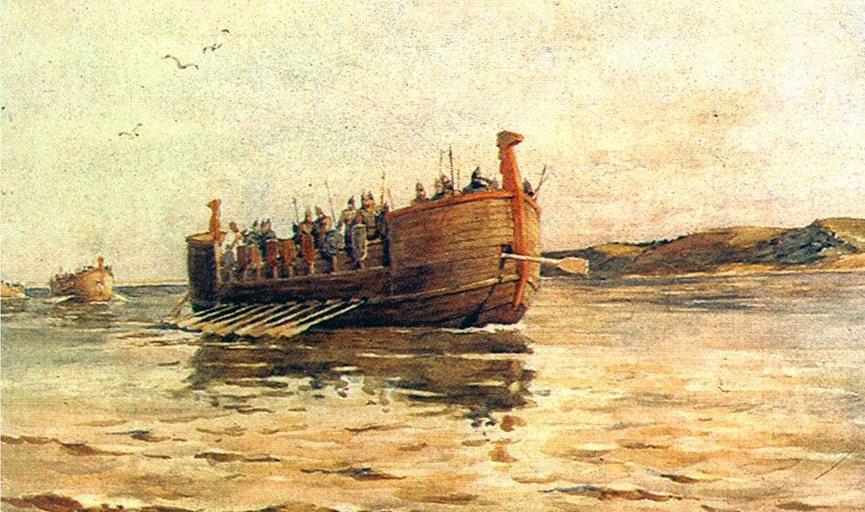

Отдельной темой могут быть имеющееся описание флота князя Изяслава (Лаврентьевская летопись), согласно которому его корабли имели два яруса. На нижнем размещались гребцы (и, видимо, снабжение и часть снаряжения), а выше них было дополнительное закрытие, на котором могли размещаться воины. Кто-то постарался, и теперь в сети есть вот такая картинка:

Вроде бы всё логично и прогрессивно на первый взгляд. Однако понятно, что такое серьёзное возвышение центра тяжести корабля неизбежно тянет за собой ограничения либо по району плавания, либо по конструкции. А точнее и по тому, и по другому. То есть недостаточную остойчивость кораблей можно было компенсировать за счёт увеличения ширины или за счёт искусственного понижения центра тяжести, то есть за счёт твёрдого балласта. Однако принятие балласта тянет за собой увеличение осадки, что накладывает ограничения и на район плавания, и на возможности по швартовке. Значит нужно увеличивать ширину. Но это неизбежно приводит к выбору плоскодонного варианта, у которого свои особенности. То есть что-то типа грузового речного судна. Возможности боевого применения в любом случае снижаются. Вероятнее всего поэтому больше о таких экспериментах в летописях не упоминается.

Кое-какие упоминания о судах имеются в былинах. В частности, в былине о Василии Буслаеве такое описание есть. Корабль там назван «червлёным носадом» и «стругом», что вообще немного странно, если принять во внимание изыскания историков. Ведь по ним «струг» – грузовая плоскодонка, а «носад» – долблёнка с наращенными бортами. Слово «червлёный» означает лишь то, что корпус судна осмолили смолой, которая делалась из сосновой коры и имела красноватый цвет. Если ещё подумать о цветах, то возможно, что «красная доска» таких кораблей была выкрашена в зелёный цвет – такая традиция была очень долго распространена на Руси. Что касается типа самого судна, то скорее всего всё же у Василия был корабль с круглой скулой, сделанный на основе долблёнки – ведь плавал он неблизко. Хотя возможен вариант, что судно было не только круглоскулым, а вообще сделанным из досок. Об этом могут свидетельствовать ладейные шпангоуты, найденные в Ростовском кремле и описанные А.Е. Леонтьевым в 1955 году. По ним с достаточно высокой точностью можно было определить размеры судна, то, что оно было сделано без долблёной основы и имело обшивку внакрой досками шириной около 420 мм в средней части. Датировали находку 10 веком. Ближайший боле мене современный аналог такому судну – это новгородская сойма. Вряд ли ладейные шпангоуты из Ростова остались от боевого корабля, однако утверждать уверенно, что такие суда не строились на Руси начиная с 9 века на сегодняшний день невозможно. Потому, как не всем нужно было непременно преодолевать волоки в пути.

Ещё один подвешенный в воздухе, по сути, вопрос – это способ передвижения. Сейчас принято говорить, что это были парусно-гребные суда. Причём больше гребные, чем парусные. Описывают и паруса. Считается, что это были непременно прямоугольные паруса на одной мачте без вариантов. Однако достаточных оснований для таких умозаключений на самом деле нет совсем. Зато есть странная оговорка в той же былине про Буслаева. При описании корабля есть загадочная фраза, что «хоботы он мечет по-змеиному». Что за хоботы такие, и куда это корабль их мечет, не ясно от слова совсем. И у меня есть смутные подозрения, что речь здесь может идти об особенностях парусного вооружения корабля. Действительно – плавания новгородцев большей частью проходили по рекам. Причём часто с довольно быстрым течением. То есть грести на них всю дорогу? Да, загребёшься! Отсюда вывод – для снижения затрат на гребцов и энергии тех же гребцов парус просто необходим. Причём в условиях реки судно должно уверенно маневрировать в любую погоду и при любом направлении ветра. Отсюда вывод – либо парусное вооружение было совсем не таким простым, как его описывают, либо его использовали как-то по-особому. Настолько, что паруса становились похожи на трубы, «хоботы» то бишь. Но это – просто догадки всё же... достоверной информации нет.

Получается, что для похода к Царьграду лучше подойдёт лодья с долблёной основой, для похода по мелким рекам лучше использовать плоскодонку с невысоким бортом, а если нужно плыть по Дону, Волге, другим крупным рекам или на Балтике можно использовать и то, и другое, а ещё лодью наборной конструкции. Другими словами, даже во времена легендарные боевые княжеские дружины скорее всего использовали для своих походов все типы существовавших тогда судов. А ещё все они так или иначе должны были нести какие-то паруса. Ограничения по выбору типа составляли лишь условия плавания в разряде поставленной задачи.

Немного подробнее о нашей попытке проектирования боевой лодьи 12 века для реконструкторов вот здесь: http://kizhim.ru/article/russkaja-boevaja-lodja-razmyshlenija-diletanta/ Из особенностей там можно отметить выбор чисто наборного варианта лодьи (где достать здоровенный ствол дерева для выдалбливания?), небольшие размеры судна (больше было не нужно), скрытую установку двигательно-движительного комплекса и залихватские украшения в оконечностях – это уже чистые «понты».

Продолжение следует…