Иллюстрации к "отчётам". Фотогалереи. Подборка 3.

Автор: PaparaziВсех приветствую!

Продолжу знакомить Вас с фотографиями с одного немецкого портала. В очередной раз напоминаю, факты и цифры в подписях не исправлял, и если некоторым подписям хочется аплодировать, то в других как всегда: Генерал Мороз, превосходящие силы.

На крайнем западе Словакии немецкие войска принимают на железнодорожной станции Малацки для переброски войск в Беларусь через Варшаву - Брест-Литовск. Большинство из них вряд ли вернутся. У тех, кому пришлось надеть военную форму Вермахта в 1941 году, средняя продолжительность жизни составляла еще 2,6 года. (06.1941) Foto: Privatfoto Проводы полицейского батальона на железнодорожной станции Ноймюнстер в Шлезвиг-Гольштейне. (1942) Foto: Privatfoto

Проводы полицейского батальона на железнодорожной станции Ноймюнстер в Шлезвиг-Гольштейне. (1942) Foto: Privatfoto

Точное местоположение этой хаотичной сцены на вокзале не сообщается. Она заснята во время Балканской кампании Второй мировой войны, когда немецкий вермахт напал на Югославию и Грецию 6 апреля 1941 года и оккупировал обе страны в течение нескольких недель после того, как нападение итальянского союзника на Грецию закончилось катастрофой. Снимок сделал немецкий солдат из своего поезда. (1941) Короткая передышка во время переброски в Советский Союз в оккупированной Польше. (1941) Foto: Privatfoto

Короткая передышка во время переброски в Советский Союз в оккупированной Польше. (1941) Foto: Privatfoto

Поезд с отпускниками вермахта с прусскими купе-вагонами и "громобоем" на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. (1942) Foto: RVM (Ittenbach)

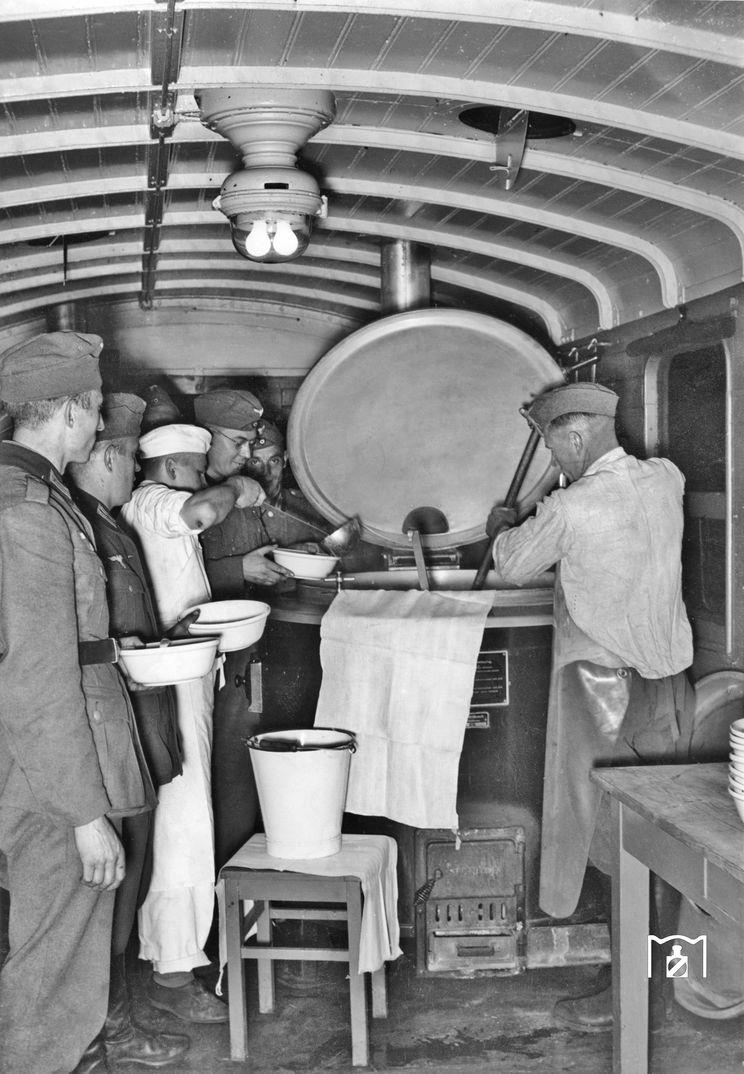

Раздача еды в специальном железнодорожном вагоне-кухне, построенном для использования в поездах для отпускников с передовой, а также для обслуживания небольших войсковых транспортных поездов. (08.1941) Foto: RVM (Steiner)

Вдали от родины из Ганновер-Херренхаузена в Киеве работал строительный поезд RBD Hannover. Трио, играющее на аккордеоне, вероятно, переместилось для фотографа к вагону-мастерской. Железнодорожным поездам Рейха, направляемым в оккупированные районы, были присвоены номера полевой почты. Поезд 4K по сборке сигнализаторов был приписан к полевой почте № 46 019 как железнодорожный поезд 1303 Ганновер с 12.07.1941 г. по 24.01.1943 г. (1942 г.). Foto: RVM (Bandelow) Военнослужащие Вермахта готовятся к отправлению на железнодорожном вокзале Брест-Литовска. Станция была пограничной станцией во время Второй мировой войны между "Генерал-губернаторством" и "Остландом", ныне между Польшей и Белоруссией. Справа стоит старый баварский вагон D-поезда. (1942) Foto: RVM (Ittenbach)

Военнослужащие Вермахта готовятся к отправлению на железнодорожном вокзале Брест-Литовска. Станция была пограничной станцией во время Второй мировой войны между "Генерал-губернаторством" и "Остландом", ныне между Польшей и Белоруссией. Справа стоит старый баварский вагон D-поезда. (1942) Foto: RVM (Ittenbach) И снова Брест-Литовск: Солдаты готовятся к дальнейшему путешествию к русскому фронту.(1942) Foto: RVM (Ittenbach)

И снова Брест-Литовск: Солдаты готовятся к дальнейшему путешествию к русскому фронту.(1942) Foto: RVM (Ittenbach)

Еще в ходе подготовки к войне было принято решение оборудовать двухосные крытые товарные вагоны сиденьями для перевозки личного состава Вермахта. В соответствующим образом переоборудованном вагоне могли разместиться до 40 солдат. На снимке видно, кого в первую очередь отправляли в Россию: молодых и неопытных солдат, средняя продолжительность жизни которых по статистике составляла всего 9 месяцев! (1943) Foto: Walter Hollnagel

Кочегар уже заработал вовсю, выезд открыт, ожидание подходит к концу, путешествие к погибели продолжается ... (1943) Foto: Walter Hollnagel

Кочегар уже заработал вовсю, выезд открыт, ожидание подходит к концу, путешествие к погибели продолжается ... (1943) Foto: Walter Hollnagel Военный транспорт в сопровождении женщин-помощниц Люфтваффе ждет в Кенигсберге, чтобы отправиться в неопределенное будущее на востоке. (1943) Foto: Privatfoto

Военный транспорт в сопровождении женщин-помощниц Люфтваффе ждет в Кенигсберге, чтобы отправиться в неопределенное будущее на востоке. (1943) Foto: Privatfoto

Военный транспорт проезжает по прочно построенному временному мосту где-то в Беларуси. (1942) Foto: RVM (Korte) Накануне Второй мировой войны гражданские автомобили, которые были призваны в Вермахт, были загружены на границе с Польшей. Несмотря на то, что грузовики уже имеют тактические обозначения, они еще не имеют опознавательных знаков Вермахта. (08.1939) Foto: RVM (Schuster)

Накануне Второй мировой войны гражданские автомобили, которые были призваны в Вермахт, были загружены на границе с Польшей. Несмотря на то, что грузовики уже имеют тактические обозначения, они еще не имеют опознавательных знаков Вермахта. (08.1939) Foto: RVM (Schuster)

Войсковой транспорт с довольно комфортабельными вагонами на неизвестном железнодорожном вокзале в Украине. Лица солдат, тем не менее, уже не отражают жизнерадостности первых лет войны. На четвертом году войны их настигла реальность. (1943) Foto: Walter Hollnagel Одна из бесчисленных пропагандистских фотографий, на которых изображена переброска войск в месте, которое, как всегда, держится в секрете. (1942) Foto: RVM (Bandelow)

Одна из бесчисленных пропагандистских фотографий, на которых изображена переброска войск в месте, которое, как всегда, держится в секрете. (1942) Foto: RVM (Bandelow) Военные поезда на неизвестной железнодорожной станции в Украине. В 1942 году в Полтаве находился штаб немецкой группы армий "Юг", которая должна была захватить Сталинград и Кавказский регион. После поражения в Курской битве (Предприятие Цитадель) в июле 1943 года Верховное командование вермахта планировало создать сильную линию обороны от Балтийского до Черного моря по линии Нарва-Псков-Гомель, чтобы предотвратить продвижение Красной Армии на запад. Немецкая группа армий "Юг" под командованием Эриха фон Манштейна, которая должна была остановить наступление на Украине, насчитывала 1,2 миллиона солдат, 12 600 орудий, 2100 танков и 2100 самолетов. Ей противостояли пять советских фронтов общей численностью 2,6 миллиона солдат, 51 200 орудий, 2400 танков и 2850 самолетов. Итог известен. (04.1943) Foto: RVM

Военные поезда на неизвестной железнодорожной станции в Украине. В 1942 году в Полтаве находился штаб немецкой группы армий "Юг", которая должна была захватить Сталинград и Кавказский регион. После поражения в Курской битве (Предприятие Цитадель) в июле 1943 года Верховное командование вермахта планировало создать сильную линию обороны от Балтийского до Черного моря по линии Нарва-Псков-Гомель, чтобы предотвратить продвижение Красной Армии на запад. Немецкая группа армий "Юг" под командованием Эриха фон Манштейна, которая должна была остановить наступление на Украине, насчитывала 1,2 миллиона солдат, 12 600 орудий, 2100 танков и 2100 самолетов. Ей противостояли пять советских фронтов общей численностью 2,6 миллиона солдат, 51 200 орудий, 2400 танков и 2850 самолетов. Итог известен. (04.1943) Foto: RVM

Перевозка войск в Риге в оккупированной Латвии. Из переднего кухонного грузовика (Mercedes L2500) солдатам как раз доставляют еду. Латыши променяли российскую оккупацию 1940 года на немецкую. Ближе к концу Второй мировой войны Латвия была снова оккупирована Советским Союзом и в нарушение международного права была присоединена к Советскому Союзу как Латвийская ССР. При советской власти латыши были массово депортированы в Среднюю Азию, особенно в марте 1949 года. В марте более 90 000 человек были депортированы из стран Балтии в отдаленные районы Советского Союза, почти половина из них, или более 42 000, были вывезены из Латвии. Латвийская ССР подверглась политике русификации. 4 мая 1990 года Верховный Совет ЛССР принял решение о „восстановлении независимости“; однако де-факто парламентское решение вступило в силу только после распада Советского Союза 21 августа 1991 года. В 2004 году Латвийская Республика стала членом Европейского Союза и вступила в НАТО. (1942) Foto: Privatfoto

Последний внимательный взгляд на паровоз серии G 8.2 снятых с производства, перед тем, как отправиться в путешествие в неопределенное будущее на поля сражений в России. (1942) Foto: Privatfoto Солдаты сопровождают свои транспортные средства во время железнодорожных перевозок в Украине. Во время Второй мировой войны, пожалуй, не было ни одной немецкой воинской части, которая не перевозилась бы по железной дороге. На второй колесной машине изображен трофейный польский артиллерийский тягач типа C7P с высоко поднятой выхлопной трубой. Он был способен таскать тяжелые орудия и обеспечивать восстановление поврежденных танков. (1942) Foto: RVM (Ittenbach

Солдаты сопровождают свои транспортные средства во время железнодорожных перевозок в Украине. Во время Второй мировой войны, пожалуй, не было ни одной немецкой воинской части, которая не перевозилась бы по железной дороге. На второй колесной машине изображен трофейный польский артиллерийский тягач типа C7P с высоко поднятой выхлопной трубой. Он был способен таскать тяжелые орудия и обеспечивать восстановление поврежденных танков. (1942) Foto: RVM (Ittenbach

В Хелме, на восточной окраине "Генерал-губернаторства", непосредственно на границе с Украиной, колонна груженых грузовиков, в том числе Büssing NAG Type 4500 A-1, ждет отправки на Восточный фронт. Автомобили уже имеют белую камуфляжную окраску для предстоящей зимы. Хотя эта картина может свидетельствовать об обратном, самое позднее зимой 1941/42 года моторизованный вермахт достиг предела. В военном дневнике одной пехотной дивизии записано: "Современные грузовики с резиновыми шинами и шарикоподшипниками давно уже сломались под тяжестью ужасных дорог и были заменены русскими крестьянскими повозками. Таким образом, наша ежедневная потребность в 170 тоннах продовольствия, боеприпасов и топлива была перевезена преимущественно примерно 5000 лошадьми". (1942) Foto: RVM (Bandelow) Замаскированный транспорт войск летом 1943 года на Украине. Наряду с Беларусью и Прибалтикой Украина была одним из главных театров военных действий Второй мировой войны, где миллионы людей погибли, а земля опустела. Планы Гитлера переселить сюда когда-то 20 миллионов немцев всегда оставались утопией. Хорошее настроение солдат - это либо юмор висельника, либо задумка фотографа, поскольку Вермахт в то время отступал на всех фронтах. По статистике, во время Второй мировой войны, длившейся 2077 дней, каждый час погибало 100 немецких солдат, подавляющее большинство в 1944/45 гг.Только в России статистика показывает уровень смертности в Вермахте более 1000 смертей в день! (1943) Foto: Privatfoto

Замаскированный транспорт войск летом 1943 года на Украине. Наряду с Беларусью и Прибалтикой Украина была одним из главных театров военных действий Второй мировой войны, где миллионы людей погибли, а земля опустела. Планы Гитлера переселить сюда когда-то 20 миллионов немцев всегда оставались утопией. Хорошее настроение солдат - это либо юмор висельника, либо задумка фотографа, поскольку Вермахт в то время отступал на всех фронтах. По статистике, во время Второй мировой войны, длившейся 2077 дней, каждый час погибало 100 немецких солдат, подавляющее большинство в 1944/45 гг.Только в России статистика показывает уровень смертности в Вермахте более 1000 смертей в день! (1943) Foto: Privatfoto

Согласно записям офицера сопровождения, транспортировка четырех танков из Марселя в Нормандию заняла целых 6 дней, так как перевозка осуществлялась "обычными" грузовыми поездами. Снимок остановившегося поезда был сделан в Либурне, к востоку от Бордо. Как отметил автор, скот, пасущийся на маршруте, не служил пищей. (03.1944) Foto: Friedrich Nusser Репатриация немецких тракторов "Ханомаг" на железнодорожной станции Карловка недалеко от Полтавы в Украине перед наступающей Красной Армией. (12.09.1943 г.) Foto: RVM (Wolff-Altvater)

Репатриация немецких тракторов "Ханомаг" на железнодорожной станции Карловка недалеко от Полтавы в Украине перед наступающей Красной Армией. (12.09.1943 г.) Foto: RVM (Wolff-Altvater)

Немецкие тракторы "Ханомаг" под присмотром немецкого офицера вермахта охраняются от наступающих советских войск на железнодорожной станции Карловка (укр. Карловка), в 47 км к востоку от Полтавы, на участке через Константиноград в Лозовую. (12.09.1943 г.) Foto: RVM (Wolff-Altvater)

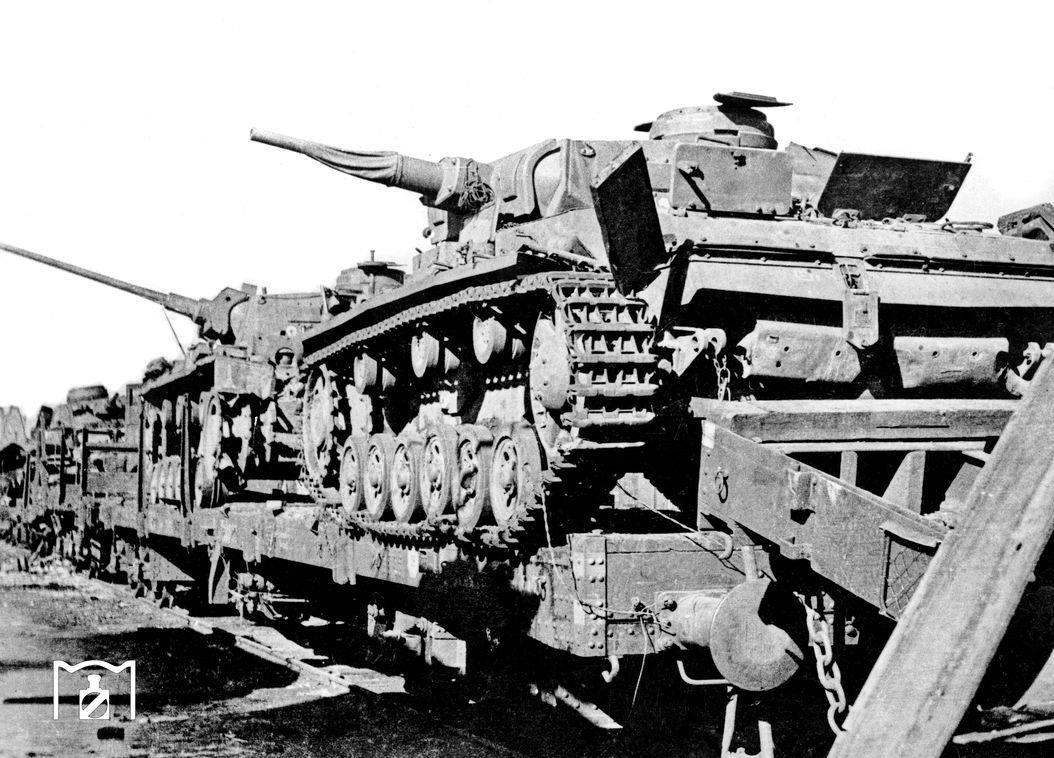

Немецкие тракторы "Ханомаг" под присмотром немецкого офицера вермахта охраняются от наступающих советских войск на железнодорожной станции Карловка (укр. Карловка), в 47 км к востоку от Полтавы, на участке через Константиноград в Лозовую. (12.09.1943 г.) Foto: RVM (Wolff-Altvater) Танк Тип III (спереди) на погрузочной площадке в Украине. Панцеркампфваген III был стандартной моделью во время Второй мировой войны и был оснащен пушкой для борьбы с танками. Разработанный Daimler-Benz танк III, который в 1941 и 1942 годах был основным немецким танком, хорошо проявил себя в первой половине войны, но после, с появлением более мощных танков противника, его боевая ценность быстро снизилась из-за ограниченных возможностей по расширению. С 1936 по 1943 год было выпущено 5700 экземпляров. Здесь засняты поврежденные танки, возвращающиеся на родину. (1942) Foto: RVM (Schultz)

Танк Тип III (спереди) на погрузочной площадке в Украине. Панцеркампфваген III был стандартной моделью во время Второй мировой войны и был оснащен пушкой для борьбы с танками. Разработанный Daimler-Benz танк III, который в 1941 и 1942 годах был основным немецким танком, хорошо проявил себя в первой половине войны, но после, с появлением более мощных танков противника, его боевая ценность быстро снизилась из-за ограниченных возможностей по расширению. С 1936 по 1943 год было выпущено 5700 экземпляров. Здесь засняты поврежденные танки, возвращающиеся на родину. (1942) Foto: RVM (Schultz)

После провала немецкого летнего наступления на Курск в июле 1943 года германский вермахт был вынужден отступить далеко на запад под давлением Красной Армии. Для этого явно использовался весь доступный подвижной состав, в том числе российские ширококолейные открытые вагоны. Всего за два года до этого были вывезены русские военнопленные. По крайней мере, сейчас каждому должно было быть ясно, что фантазии о завоевании закончились навсегда. (1943) Foto: Privatfoto В то время как официальная пропагандистская фотография не позволяла показывать мертвых солдат Вермахта, эти снимки должны были, по крайней мере, показать, что для раненых делается все возможное. В официальном тексте фотографии также говорится: "Вывоз раненых осуществляется с осторожностью и заботой. Наши раненые, которые лежали в полевых госпиталях в восточных районах и которые были эвакуированы в соответствии с планом, будут доставлены полевой железной дорогой в тыловое депо". Учитывая количество раненых и фактическое положение Вермахта осенью 1943 года, это, вероятно, скорее пустое обещание. (25.10.1943 г.) Foto: RVM

В то время как официальная пропагандистская фотография не позволяла показывать мертвых солдат Вермахта, эти снимки должны были, по крайней мере, показать, что для раненых делается все возможное. В официальном тексте фотографии также говорится: "Вывоз раненых осуществляется с осторожностью и заботой. Наши раненые, которые лежали в полевых госпиталях в восточных районах и которые были эвакуированы в соответствии с планом, будут доставлены полевой железной дорогой в тыловое депо". Учитывая количество раненых и фактическое положение Вермахта осенью 1943 года, это, вероятно, скорее пустое обещание. (25.10.1943 г.) Foto: RVM

В частности, гражданское население, как и здесь, в Украине, страдало от отсутствия адекватных транспортных средств, поскольку военным был отдан абсолютный приоритет. Еедующим в базарный день приходилось садиться и на груженые брусом вагоны. (1943) Foto: Privatfoto В период с 1941 по 1945 год более 5 миллионов советских солдат попали в немецкий плен. Погибло 3,3 миллиона советских военнопленных. Хотя уже в марте 1941 года Верховное командование Вермахта рассчитывало, что в течение нескольких недель после рейда, летом и осенью 1941 года, будет захвачено от двух до трех миллионов советских военнопленных, не было сделано хотя бы сколько-нибудь адекватной подготовки для их размещения и снабжения. Заключенные размещались в лагерях преимущественно на открытом воздухе в самых ужасных условиях. К этому добавились абсолютно неадекватное питание, плохая гигиена и скудное медицинское обслуживание, в результате чего многие погибли от таких болезней, как дизентерия и эпидемии пятнистой лихорадки. Еще до начала войны в так называемом плане голода была учтена голодная смерть многих советских солдат. (1941) Foto: RVM

В период с 1941 по 1945 год более 5 миллионов советских солдат попали в немецкий плен. Погибло 3,3 миллиона советских военнопленных. Хотя уже в марте 1941 года Верховное командование Вермахта рассчитывало, что в течение нескольких недель после рейда, летом и осенью 1941 года, будет захвачено от двух до трех миллионов советских военнопленных, не было сделано хотя бы сколько-нибудь адекватной подготовки для их размещения и снабжения. Заключенные размещались в лагерях преимущественно на открытом воздухе в самых ужасных условиях. К этому добавились абсолютно неадекватное питание, плохая гигиена и скудное медицинское обслуживание, в результате чего многие погибли от таких болезней, как дизентерия и эпидемии пятнистой лихорадки. Еще до начала войны в так называемом плане голода была учтена голодная смерть многих советских солдат. (1941) Foto: RVM Русские военнопленные на пути в неопределенное будущее. В период с 1941 по 1945 год более 5 миллионов советских солдат попали в немецкий плен, 3,3 миллиона из них погибли. (1941) Foto: RVM (Scherl)

Русские военнопленные на пути в неопределенное будущее. В период с 1941 по 1945 год более 5 миллионов советских солдат попали в немецкий плен, 3,3 миллиона из них погибли. (1941) Foto: RVM (Scherl) Русские военнопленные в Одессе на пути в неопределенное будущее. В период с 1941 по 1945 год более 5 миллионов советских солдат попали в немецкий плен, 3,3 миллиона из них погибли. (1942) Foto: RVM (Schuster)

Русские военнопленные в Одессе на пути в неопределенное будущее. В период с 1941 по 1945 год более 5 миллионов советских солдат попали в немецкий плен, 3,3 миллиона из них погибли. (1942) Foto: RVM (Schuster) Русские солдаты на станции Гомель по пути в плен. К концу Второй мировой войны все изменилось, и уже немецкие военнопленные были интернированы в лагере для военнопленных 189 в Гомеле. (1941 г.). Foto: RVM (Scherl)

Русские солдаты на станции Гомель по пути в плен. К концу Второй мировой войны все изменилось, и уже немецкие военнопленные были интернированы в лагере для военнопленных 189 в Гомеле. (1941 г.). Foto: RVM (Scherl)

22 июня 1941 года германский вермахт начал войну против Советского Союза. В то время как часть населения приветствовала немецких солдат как освободителей от большевизма и возлагала осторожные надежды на оккупантов, в рамках концепции "жизненного пространства на Востоке" правительство Рейха намеревалось экономически разрушить эти районы и подвергнуть население голодной смерти, выселению или принудительному труду. Первыми это почувствовали советские военнопленные. В течение нескольких месяцев два миллиона из 3,35 миллиона заключенных, захваченных к концу 1941 года, умерли от истощения в результате недостаточного питания, отсутствия медицинской помощи и отсутствия защиты от жары и холода. Использование советских военнопленных для работы в Рейхе изначально не предусматривалось. Расово-идеологические причины и страх перед распространением большевистских идей противостояли этому, особенно со стороны органов безопасности и Высшего командования Вермахта. Только когда стало очевидно, что война на Востоке затянется из-за ранней зимы 1941 года и ее замедленного продвижения вперед, и когда части немецкой экономики угрожала стагнация из-за вновь резко возросшей нехватки рабочей силы, военнопленные были предназначены для использования в Рейхе и получили за это повышенные продовольственные пайки, "взвинченные", как это называлось на административном языке. Плохое обращение в Рейхе и тяжелые работы, особенно в военной и горнодобывающей промышленности, которые с тех пор выполняли советские военнопленные, должны были стоить жизни еще 1,3 миллионам солдат до конца войны (источник: Bundesarchiv. (03.11.1941) Foto: RVM Русские военнопленные на пути в неопределенное будущее. В период с 1941 по 1945 год более 5 миллионов советских солдат попали в немецкий плен, 3,3 миллиона из них погибли. (1942) Foto: RVM (Schuster)

Русские военнопленные на пути в неопределенное будущее. В период с 1941 по 1945 год более 5 миллионов советских солдат попали в немецкий плен, 3,3 миллиона из них погибли. (1942) Foto: RVM (Schuster)

С помощью масс советских военнопленных перешивка производится вручную. На всех снимках такого рода никогда не изображена тяжелая техника в виде гусеничных машин, кранов или экскаваторов на оккупированных восточных территориях. Термин "трудовое уничтожение", цинично используемый национал-социалистами, применялся не только к системе концентрационных лагерей, но и намеренно одобрялся, особенно в отношении подневольных рабочих и русских военнопленных из-за чрезмерного тяжелого труда и недостаточного снабжения. (1942) Foto: RVM (Korte)

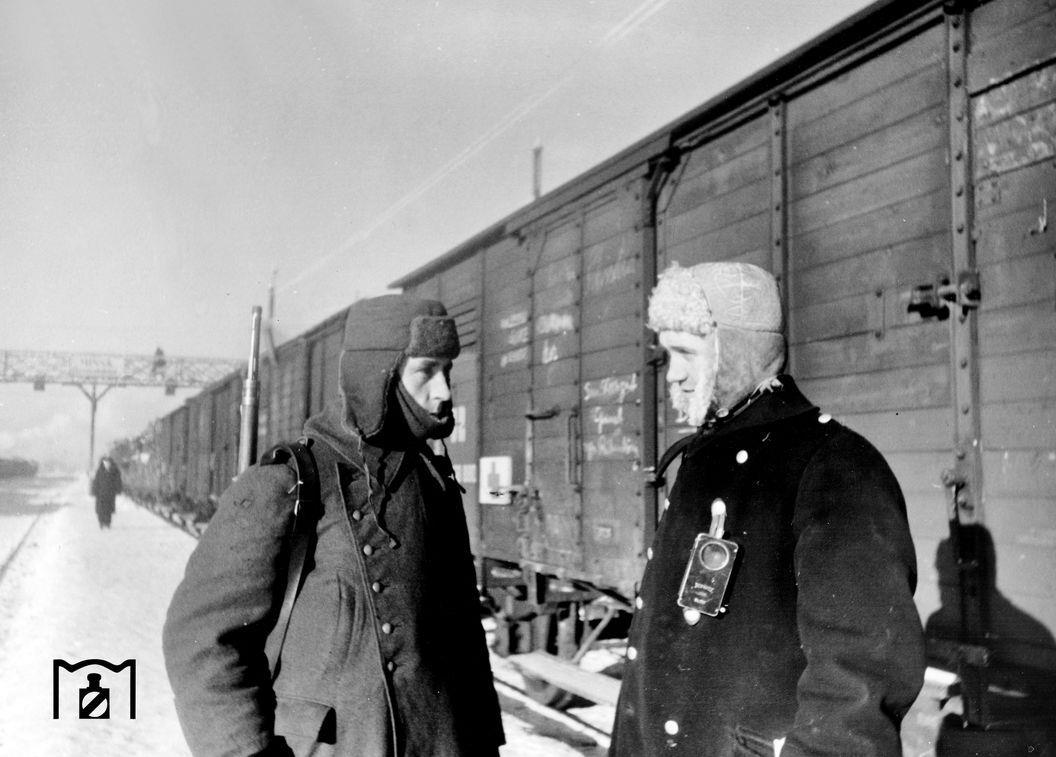

57 1896 в холодный зимний день на станции Минск. (1942) Фото: RVM (Bandelow) Зима 1941/42 года была чрезвычайно и непривычно холодной даже по российским меркам и принесла с собой минусовые температуры, каких давно не наблюдалось. Сотни тысяч немецких солдат получили обморожения - они не были экипированы для зимней войны - и уж тем более не для холода этой зимы. (1942) Foto: RVM (Bandelow)

Зима 1941/42 года была чрезвычайно и непривычно холодной даже по российским меркам и принесла с собой минусовые температуры, каких давно не наблюдалось. Сотни тысяч немецких солдат получили обморожения - они не были экипированы для зимней войны - и уж тем более не для холода этой зимы. (1942) Foto: RVM (Bandelow)

Вид на зимний маршалинг Минска с 38 3721, который он сделал из Geldern от Нижнего Рейна на восток. Локомотив имеет снежный плуг выращивания, который в противном случае использовался только для локомотивов для серии BR 50, 52 или 86. (1941) Фото: RVM (Bandelow)

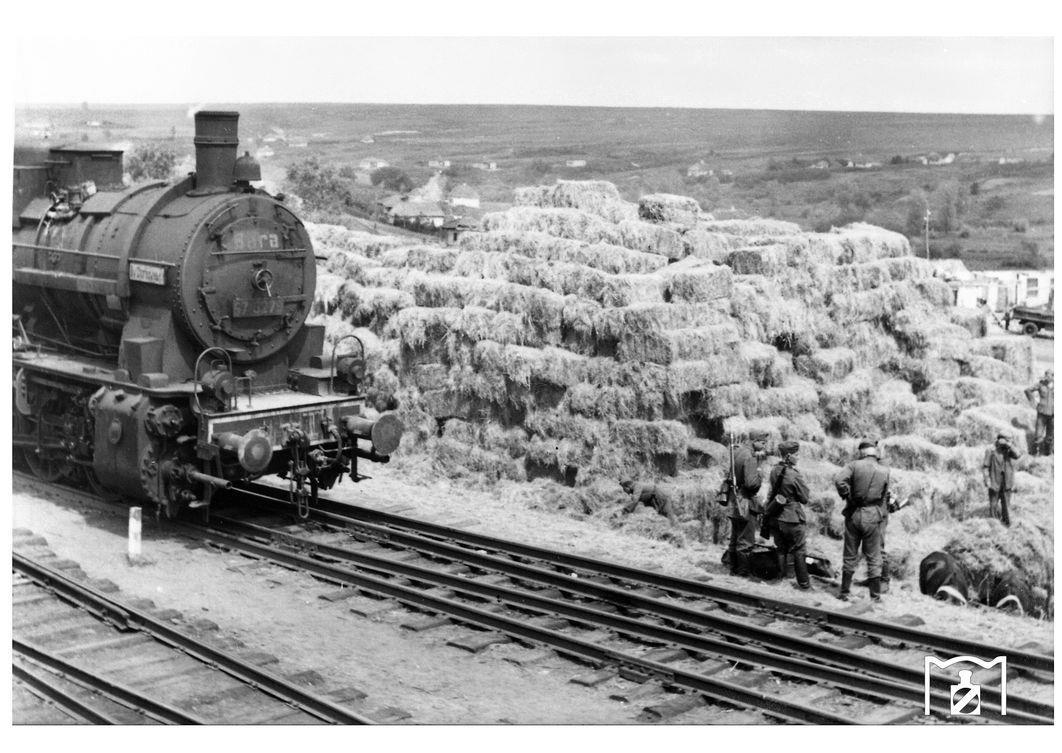

Тюки сена доставляются на неизвестную железнодорожную станцию для погрузки. Трое солдат внимательно следят за происходящим. 57 3279 из станции "Бара" в Барановичах (между Брестом и Минском) был передан в аренду станции "Борисов" (примерно в 80 км к северо-востоку от Минска) на короткий срок, о чем свидетельствует белая табличка на дымовой камере. (1942) Foto: RVM (Ittenbach)

Морозная русская зима 1941/42 года с температурой ниже -40 градусов по Цельсию, очевидно, также привела к сбоям в работе двигателей поворотных кругов. (1942) Foto: RVM (Bandelow) В суровую русскую зиму 1941/42 года даже паровые снегоуборочные машины, доставленные из Германии, как и здесь, на станции Минск, с трудом поддерживали работу железных дорог. В суровую зиму 1941/42 года Рейхсбан потерял до 80% своих обычных перевозок, поэтому ей приписывали большую долю провала немецкого наступления, в том числе на политическом уровне. (1942) Foto: RVM (Donath)

В суровую русскую зиму 1941/42 года даже паровые снегоуборочные машины, доставленные из Германии, как и здесь, на станции Минск, с трудом поддерживали работу железных дорог. В суровую зиму 1941/42 года Рейхсбан потерял до 80% своих обычных перевозок, поэтому ей приписывали большую долю провала немецкого наступления, в том числе на политическом уровне. (1942) Foto: RVM (Donath) Служащие местные мужчины и женщины пытаются очистить от снега стрелочный перевод на Минском вокзале. (1942) Foto: RVM (Bandelow)

Служащие местные мужчины и женщины пытаются очистить от снега стрелочный перевод на Минском вокзале. (1942) Foto: RVM (Bandelow)

Зимой 1941/42 г. при температуре ниже -20 градусов по Цельсию упорядоченное железнодорожное сообщение было невозможно. Так, на станции Mинск, показанной здесь, где местные жители и вынужденные переселенцы изо всех сил пытаются расчистить пути, отказ локомотивов достиг 90% (1942 г.). Foto: RVM (Donath)

Нехватка угля зимой 1941/42 г. привела к неэффективному методу сжигания древесины в качестве заменителя угля. Фото в Минске. (1942) Foto: RVM (Luben-Orbis)

Защищенный от мороза 571552 на ст. Молодечно (между Вильно и Минском).(1943 г.) Foto: RVM (Below) Разговоры около искусно оформленного указателя в Молодечно, на железнодорожной линии Вильно—Минск—Гомель. (1942) Foto: RVM (Below)

Разговоры около искусно оформленного указателя в Молодечно, на железнодорожной линии Вильно—Минск—Гомель. (1942) Foto: RVM (Below)

Машинист садится в паровоз на станции Молодечно, на железнодорожной линии Вильно - Минск - Гомель. Вооружение машиниста не является чем-то необычным, им приходилось постоянно ожидать партизанских налетов. 1942) Foto: RVM (Below)

Машинист садится в паровоз на станции Молодечно, на железнодорожной линии Вильно - Минск - Гомель. Вооружение машиниста не является чем-то необычным, им приходилось постоянно ожидать партизанских налетов. 1942) Foto: RVM (Below)

Во время 2-й мировой войны на стороне Германии было задействовано 2 800 000 лошадей. Согласно данным Генерального штаба сухопутных войск о потерях в лошадях в полевых войсках за период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1944 года, среднемесячная общая потеря лошадей обычно составляла около 30 000, из которых более 90% приходилось на Восточный фронт. Таким образом, продолжительность жизни этой лошади в Минске, вероятно, была довольно скромной. Необычной особенностью этого снимка является также маркировка захваченных российских локомотивов свастикой. (1942 г.) Foto: RVM (Ittenbach)

Также ка и в оккупированной Украине местным женщинам приходилось работать на железной дороге. К счастью, раскаленные угли для подогрева водопроводного крана в Минске годились и для разогрева рук. (1943) Foto: RVM (Bandelow)

Железнодорожник и вооруженный сопровождающий на станции Минск.(1942) Foto: RVM (Bandelow)

Расчистка от снега и наледи на железнодорожном заводе Смоленск-Восточный. В оригинальном тексте фотографии цензуре подверглось замечание о том, что из-за близости русского фронта местные не осмеливались работать на немецкую администрацию. Таким образом, на данный момент солдаты армии сражаются со снегом, а не с большевизмом. Очевидно, что зимой 1941/42 года к востоку от Смоленска все еще шла ширококолейная эксплуатация. (02.1942 г.) Foto: RVM (Donath) Уличная сцена в Смоленске зимой 1941/42 года. (1941) Foto: Privatfoto

Уличная сцена в Смоленске зимой 1941/42 года. (1941) Foto: Privatfoto Короткая передышка во время патрулирования где-нибудь в России. Идиллия обманчива: зимой 1941/42 года Вермахту пришлось отступать по всем направлениям в условиях сибирских холодов. Их руководство начало войну без зимнего снаряжения, ошибочно полагая, что они захватят страну в ходе блицкрига. (1941) Foto: Privatfoto

Короткая передышка во время патрулирования где-нибудь в России. Идиллия обманчива: зимой 1941/42 года Вермахту пришлось отступать по всем направлениям в условиях сибирских холодов. Их руководство начало войну без зимнего снаряжения, ошибочно полагая, что они захватят страну в ходе блицкрига. (1941) Foto: Privatfoto В то время как сегодня мы говорим только об экстремальном лете, зима 1941/42 года полностью вышла из-под контроля. В ноябре 1941 года в Москве было уже минус 20 градусов - это было примерно на 15 градусов холоднее, чем обычно. По всей территории российской зоны боевых действий наблюдались температуры ниже минус 40 градусов. С немецкой стороны этого никто не ожидал. Планировалось доставить немецкие войска и пополнение по железной дороге к определенным разгрузочным станциям, чтобы затем на крупных грузовиках переправить их непосредственно к линии фронта. Благодаря – до сих пор - успешной стратегии „блицкрига“ руководство вермахта считало, что российская железнодорожная сеть остается здоровой, а отстающие „синие“ и „серые“ железнодорожники найдут исправное железнодорожное оборудование и исправный подвижной состав, такие как локомотивы и вагоны. И то, и другое оказалось серьезным заблуждением. Локомотивы, привезенные тогда из Рейха, не подходили для дальних перевозок; таких материалов, как вода и уголь, было недостаточно для преодоления больших расстояний, а немецкие паровозы не подходили для русской широкой колеи. Когда сотрудники оперативного управления Ост затронули вопрос обеспечения безопасности на зиму, им дали понять, что кампания закончилась до Рождества и что больше никаких специальных транспортных задач на железной дороге не будет. Зимой выходило из строя до 70% локомотивов. "Добровольная" помощь местных жителей, как на этом снимке, тоже не помогла. (1941) Foto: Privatfoto

В то время как сегодня мы говорим только об экстремальном лете, зима 1941/42 года полностью вышла из-под контроля. В ноябре 1941 года в Москве было уже минус 20 градусов - это было примерно на 15 градусов холоднее, чем обычно. По всей территории российской зоны боевых действий наблюдались температуры ниже минус 40 градусов. С немецкой стороны этого никто не ожидал. Планировалось доставить немецкие войска и пополнение по железной дороге к определенным разгрузочным станциям, чтобы затем на крупных грузовиках переправить их непосредственно к линии фронта. Благодаря – до сих пор - успешной стратегии „блицкрига“ руководство вермахта считало, что российская железнодорожная сеть остается здоровой, а отстающие „синие“ и „серые“ железнодорожники найдут исправное железнодорожное оборудование и исправный подвижной состав, такие как локомотивы и вагоны. И то, и другое оказалось серьезным заблуждением. Локомотивы, привезенные тогда из Рейха, не подходили для дальних перевозок; таких материалов, как вода и уголь, было недостаточно для преодоления больших расстояний, а немецкие паровозы не подходили для русской широкой колеи. Когда сотрудники оперативного управления Ост затронули вопрос обеспечения безопасности на зиму, им дали понять, что кампания закончилась до Рождества и что больше никаких специальных транспортных задач на железной дороге не будет. Зимой выходило из строя до 70% локомотивов. "Добровольная" помощь местных жителей, как на этом снимке, тоже не помогла. (1941) Foto: Privatfoto

Русская дежурная по переезду в неизвестном месте на просторах России. (1943) Foto: RVM (Bandelow)

На армейских полевых железнодорожных локомотивах, использовавшихся в оккупированной России, было обычным делом заправлять их торфом в целях экономии. В качестве топлива торф в сухом состоянии имеет теплотворную способность, сравнимую с бурым углем. Однако свежий торф содержит очень много воды, поэтому перед сжиганием его обычно необходимо тщательно высушить. Кроме того, торф имеет очень высокое содержание золы, низкую температуру плавления золы и содержит некоторые химические компоненты, которые вызывают коррозию и вредят окружающей среде при сжигании. Сгорание происходит очень медленно, зола содержит много несгоревшего и поэтому долго тлеет. По этим причинам торф относится к числу довольно проблемных и некачественных видов топлива. Открытый торфяной огонь имеет довольно сильный запах из-за содержащихся в нем кислотных компонентов. Вероятно, в то время эти обстоятельства никого не интересовали. (1943) Foto: RVM (Bandelow)

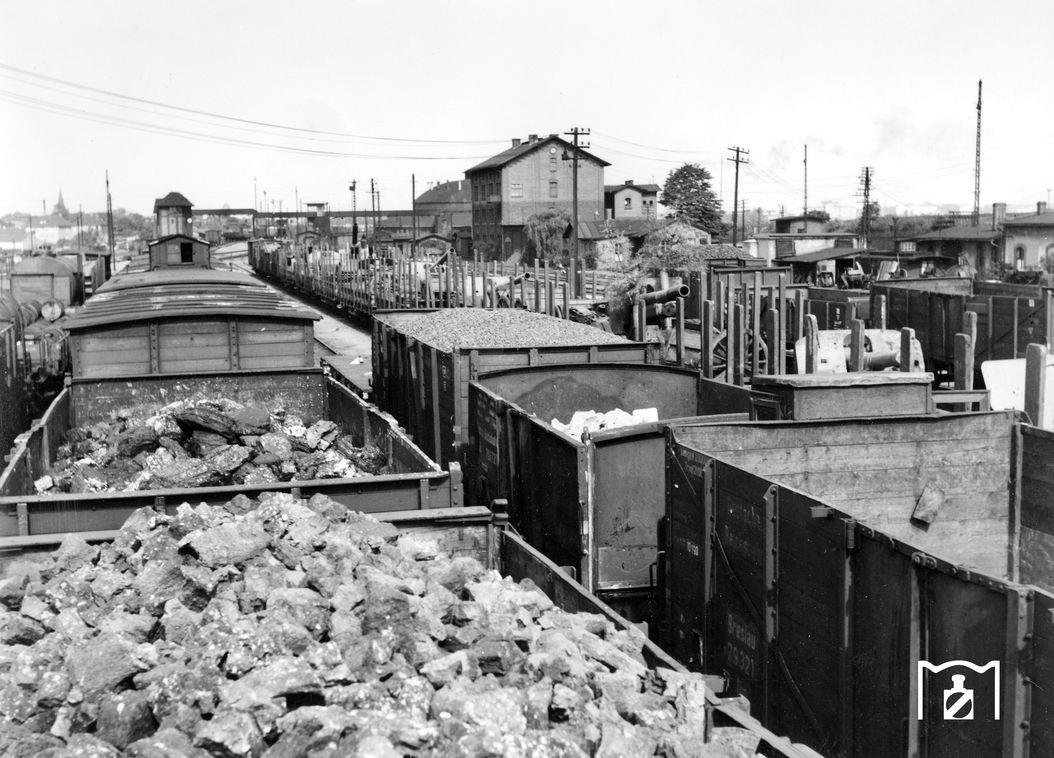

Пополнение запасов товаров военного и гражданского назначения было немыслимо без перевозок Рейхсбана во время Второй мировой войны. Поэтому фотографы RVM постоянно делали снимки, которые должны были противодействовать усилению проблем с пополнением запасов после Российской кампании, ответственность за которые в значительной степени возлагалась на железные дороги. Они, в частности, обращались к клиентам грузовых перевозок с пропагандистскими лозунгами типа "Каждый вагон больше - на один танк больше против врага" или "Каждый вагон больше - сталь для 1000 снарядов". (1942) Foto: RVM (Ittenbach)

Сани которые во время вторжения германского вермахта в Россию все еще считали средством передвижения русских, служит здесь средством передвижения на аэродроме Дно-Белошкино, транспортном узле на западе России на пересечении железнодорожных линий (Ярославль-) Рыбинск-Бологое-Псков (-Рига) и Санкт–Петербург-Дно.-Невель-Витебск. (1942) Foto: RVM (Donath) Детали, которые все еще пригодны для использования, вывозятся с полностью разрушенного Сталинградского тракторного завода по железной дороге. Сталинградская битва была одним из самых известных сражений Второй мировой войны. Бои продолжались с 13 сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончились капитуляцией 6-й немецкой армии. Это считается психологическим поворотным моментом Второй мировой войны. (08.11.1942 г. Foto: RVM (Bauer-Allvater)

Детали, которые все еще пригодны для использования, вывозятся с полностью разрушенного Сталинградского тракторного завода по железной дороге. Сталинградская битва была одним из самых известных сражений Второй мировой войны. Бои продолжались с 13 сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончились капитуляцией 6-й немецкой армии. Это считается психологическим поворотным моментом Второй мировой войны. (08.11.1942 г. Foto: RVM (Bauer-Allvater)

Угроза нападения партизан на оккупированные немцами территории России привела к необходимости принятия обширных мер безопасности, о чем свидетельствует огражденная частоколом пристройка перед служебным бараком, мимо которого в данный момент проезжает неизвестный железнодорожный вагон. Возможно, двухосный вагон стандартной колеи мог быть транспортным средством Литовских государственных железных дорог. Визуально VT имеет сходство с вагоном Uerdinger Triebwagen производства LBE (1943 г.). Foto: RVM (Korte)

Восстановление после партизанской атаки в Молодечно (около Минска). (1943) Фото: RVM (Below)

Восстановление после партизанской атаки в Молодечно (около Минска). (1943) Фото: RVM (Below)

В частности, начиная с 1943 года, партизаны в России усилили нападения на железнодорожные пути в тылу фронта. Это позволило советским военно-воздушным силам вмешаться, разбомбив склады со снарядами. Так, в Орше 4 мая 1943 года сгорело 300 вагонов с бронетехникой. В апреле 1943 года было совершено 626 нападений на железнодорожные пути, особенно на линии Минск—Гомель. Немецким саперам потребовалось 12 дней, чтобы восстановить Беседский мост. В мае 1943 года ГА Центр насчитала 765 нападений. Только между Гомелем и Жлобином партизаны повредили 35 локомотивов и 106 вагонов в результате 69 взрывов. В июне 1943 года произошел 841 теракт, в результате которого были выведены из строя 298 локомотивов, 1222 вагона и 44 моста. (1943) Foto: RVM (Steiner)

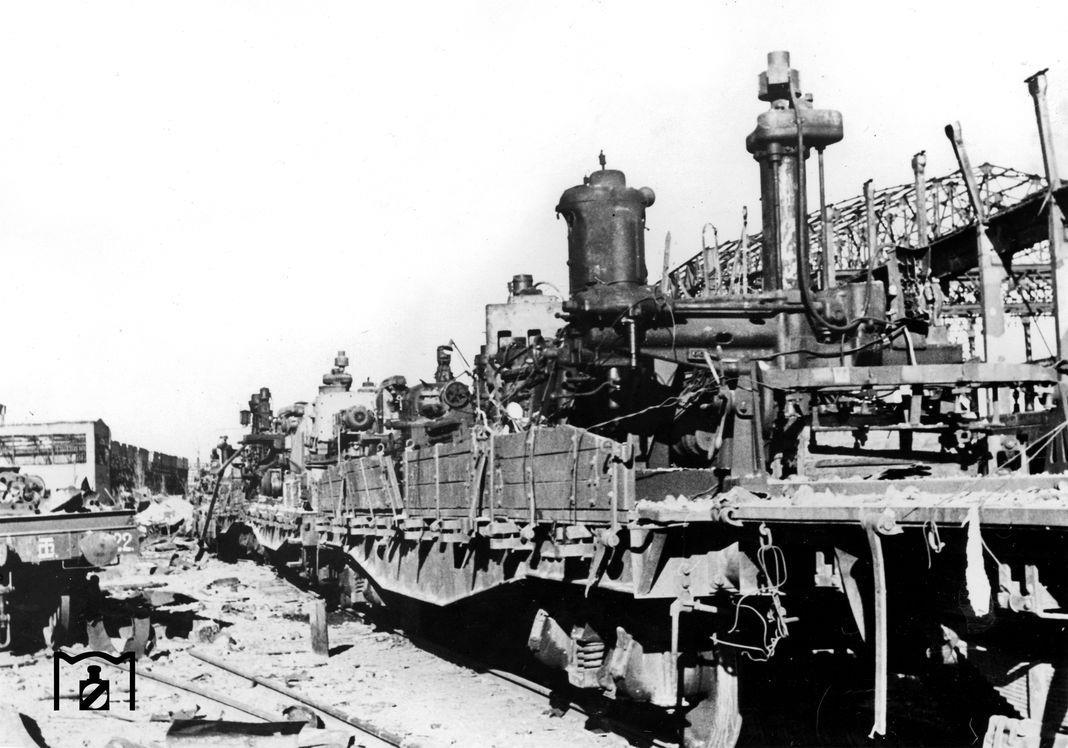

В частности, начиная с 1943 года, партизаны в России усилили нападения на железнодорожные пути в тылу фронта. Это позволило советским военно-воздушным силам вмешаться, разбомбив склады со снарядами. Так, в Орше 4 мая 1943 года сгорело 300 вагонов с бронетехникой. В апреле 1943 года было совершено 626 нападений на железнодорожные пути, особенно на линии Минск—Гомель. Немецким саперам потребовалось 12 дней, чтобы восстановить Беседский мост. В мае 1943 года ГА Центр насчитала 765 нападений. Только между Гомелем и Жлобином партизаны повредили 35 локомотивов и 106 вагонов в результате 69 взрывов. В июне 1943 года произошел 841 теракт, в результате которого были выведены из строя 298 локомотивов, 1222 вагона и 44 моста. (1943) Foto: RVM (Steiner) "Хаген-Эккезайер 38 3321" приписан станции Кролевщина под Минском после нападения партизан. В тыловом районе группы армий "Центр" - главном оперативном районе партизанских отрядов - нет ничего необычного в жертвах. Только в период с июня по декабрь 1942 года в среднем совершалось от пяти до шести нападений на железнодорожные объекты в день. В 1943 году было произведено в общей сложности около 11 000 подрывов путей, 9 000 сошедших с рельсов поездов и 40 000 уничтоженных вагонов (09.1943). Foto: Privatfoto

"Хаген-Эккезайер 38 3321" приписан станции Кролевщина под Минском после нападения партизан. В тыловом районе группы армий "Центр" - главном оперативном районе партизанских отрядов - нет ничего необычного в жертвах. Только в период с июня по декабрь 1942 года в среднем совершалось от пяти до шести нападений на железнодорожные объекты в день. В 1943 году было произведено в общей сложности около 11 000 подрывов путей, 9 000 сошедших с рельсов поездов и 40 000 уничтоженных вагонов (09.1943). Foto: Privatfoto Восстановление около Молодечно. (1943) Foto: RVM (Below)

Восстановление около Молодечно. (1943) Foto: RVM (Below) В частности, начиная с 1943 года партизаны в России усилили свои нападения на железнодорожные пути в тылу фронта. Это позволило советской авиации действовать более целенаправленно, бомбя заблокированные поезда перед местами взрывов. Так случилось 4 мая 1943 года в Орше, когда сгорело 300 вагонов с бронетехникой. В апреле 1943 года было совершено 626 нападений на железнодорожные пути, особенно на линии Минск–Гомель. В мае 1943 года группа армий "Центр" насчитала 765 атак. Только между Гомелем и Жлобином партизаны повредили 35 локомотивов и 106 вагонов в результате 69 взрывов. В июне 1943 года произошел 841 теракт, в результате которого были выведены из строя 298 локомотивов, 1222 вагона и 44 моста. (1943) Foto: Privatfoto

В частности, начиная с 1943 года партизаны в России усилили свои нападения на железнодорожные пути в тылу фронта. Это позволило советской авиации действовать более целенаправленно, бомбя заблокированные поезда перед местами взрывов. Так случилось 4 мая 1943 года в Орше, когда сгорело 300 вагонов с бронетехникой. В апреле 1943 года было совершено 626 нападений на железнодорожные пути, особенно на линии Минск–Гомель. В мае 1943 года группа армий "Центр" насчитала 765 атак. Только между Гомелем и Жлобином партизаны повредили 35 локомотивов и 106 вагонов в результате 69 взрывов. В июне 1943 года произошел 841 теракт, в результате которого были выведены из строя 298 локомотивов, 1222 вагона и 44 моста. (1943) Foto: Privatfoto Неизвестный прусский G 8 подорвался на мине под Минском. Идущий впереди защитный вагон также не помешал локомотиву сойти с рельсов. Интересно, что на кабине отсутствуют все указатели движения, а старые цветные надписи выцвели. Выделяются только новые адреса, такие как "DR-Ost" и название станции приписки "Кr", обозначавшая "Кролевщина". (1943) Foto: RVM (Below)

Неизвестный прусский G 8 подорвался на мине под Минском. Идущий впереди защитный вагон также не помешал локомотиву сойти с рельсов. Интересно, что на кабине отсутствуют все указатели движения, а старые цветные надписи выцвели. Выделяются только новые адреса, такие как "DR-Ost" и название станции приписки "Кr", обозначавшая "Кролевщина". (1943) Foto: RVM (Below) Вид с другой стороны. В апреле 1943 года было совершено 626 нападений на железнодорожные пути, особенно на линии Минск—Гомель. Немецким саперам потребовалось 12 дней, чтобы восстановить только момт через Беседу, и в этот период не было возможности осуществлять транспортировку по важному маршруту. В мае 1943 года группа армий "Центр" насчитала 765 атак. (1943) Foto: RVM (Below)

Вид с другой стороны. В апреле 1943 года было совершено 626 нападений на железнодорожные пути, особенно на линии Минск—Гомель. Немецким саперам потребовалось 12 дней, чтобы восстановить только момт через Беседу, и в этот период не было возможности осуществлять транспортировку по важному маршруту. В мае 1943 года группа армий "Центр" насчитала 765 атак. (1943) Foto: RVM (Below) Эта мина проделала отличную работу с товарным поездом в Белорусии. (1943) Foto: RVM (Korte)

Эта мина проделала отличную работу с товарным поездом в Белорусии. (1943) Foto: RVM (Korte) Особую неприятность приносят нападения партизан на железную дорогу. Время от времени мины, специально установленные партизанами, приводили к сходу с рельсов локомотивов, что приводило к перебоям в снабжении. Так же и в Шаровке (примерно в 30 км к югу от Знаменки), где 52 5548 со станции Долинской, упал со своим поездом. После таких нападений первоочередной задачей было немедленное возобновление движения. При этом не гнушались и грубыми методами, просто опрокидывая сошедшие с рельсов вагоны и локомотивы в сторону. Здесь был выбран более осторожный метод, при котором дорожное полотно было бесцеремонно проложено вокруг места аварии. (11.1943 г.) ??? Foto: Walter Hollnagel

Особую неприятность приносят нападения партизан на железную дорогу. Время от времени мины, специально установленные партизанами, приводили к сходу с рельсов локомотивов, что приводило к перебоям в снабжении. Так же и в Шаровке (примерно в 30 км к югу от Знаменки), где 52 5548 со станции Долинской, упал со своим поездом. После таких нападений первоочередной задачей было немедленное возобновление движения. При этом не гнушались и грубыми методами, просто опрокидывая сошедшие с рельсов вагоны и локомотивы в сторону. Здесь был выбран более осторожный метод, при котором дорожное полотно было бесцеремонно проложено вокруг места аварии. (11.1943 г.) ??? Foto: Walter Hollnagel

Партизаны выполнили всю работу: 52 5548 из Долинской сошли со своими вагонами в Шаровке на линии Знаменка - Долинская. Трасса уже восстановлена в почти неизменном виде. Сошедшие с рельсов вагоны были просто опрокинуты с насыпи. (10.1943 г.)??? Foto: Walter Hollnagel 52 6037 прибыл из Берлина на восток только в июне 1943 года. Вскоре после этого он уже стал жертвой партизанского нападения в Литве (Rs = Radsviliskis / Литва). В 1945 году локомотив был найден в американской зоне, но в том же году передан в советскую зону и, наконец, внесен в список Польских государственных железных дорог как Ty 2-634. (1943) Foto: RVM (Korte)

52 6037 прибыл из Берлина на восток только в июне 1943 года. Вскоре после этого он уже стал жертвой партизанского нападения в Литве (Rs = Radsviliskis / Литва). В 1945 году локомотив был найден в американской зоне, но в том же году передан в советскую зону и, наконец, внесен в список Польских государственных железных дорог как Ty 2-634. (1943) Foto: RVM (Korte)

Фотографий с которыми хотел бы ознакомить, осталось ещё много. Но выкладку пока немного приторможу, надо и "Отчетами" продолжить заниматься. Так что подборки ещё будут.

Продолжение следует.