40 лет Перестройке. Альтернатива.

Автор: Андрей Михайлов40 лет назад с избранием 11 марта 1985 М. С. Горбачева Генеральным Секретарем ЦК КПСС началась Перестройка, которая тогда еще так не называлась, надолго перечеркнувшая красную линию развития человечества. За прошедшее время выросло уже два поколения — миллениалы и зумеры. Распад страны обесценил труд трех советских поколений и ухудшил жизненный старт для двух, а то и трех постсоветских поколений, потому что последствия стреляют до сих пор, причем в буквальном смысле. Естественно возникает вопрос можно ли было по-другому?

Предмет.

Для начала опишем предмет исследования. Что такое плановое хозяйство? Основная идея заключается в балансовом сопряжении циклов воспроизводства производственных мощностей. Проще всего это пояснить на примере энергетики, благо ГОЭЛРО был первым макроэкономическим планом развития в истории. Есть синхронизированная сеть электростанцией. мощность сети увеличивается вводом новых энергоблоков. Старые планово модернизируются или выводятся из эксплуатации при полном износе. Основной валовый показатель результата — мощность на выходе, полезная работа. Основной валовый показатель затрат — мощность на входе, потребляемое топливо. Основной технологический показатель эффективности — к. п. д. , отношение полезной работы к общим затратам энергии. Еще один показатель — коэффициент использование установленной мощности, натуральная фондоотдача. Наконец можно посчитать EROI — отношение полезной работы к затратам на воспроизводство всей системы. В той мере, в какой модель управления энергетикой можно распространить на другие отрасли с хорошей счетностью мощностей, плановая экономика эффективна. А это все отрасли с масштабируемой инфраструктурой из типовых элементов. Это и конструкционные материалы с массовой химией, где учет можно вести в энтальпии образования вещества. И материалообработка: полезный выход можно оценить площадью обработанной с заданной точностью поверхности, а валовую мощность- массой стружки. И транспорт: тонно- и пассажиро-километры как результат и мощность двигателей как затраты. И даже легкая (кв.метры тканей, количество комплектов одежды) и пищевая (калории по номам потребления) промышленность. Наконец, вычислительная техника и передача информации поддается планированию даже лучше, чем энергетика. Пока предприятия спускались плановые задания и выделялись фонды (мощности) система работала даже в условиях рыночной эрозии. План — это фундамент.

Вторая несущая конструкция это Коммунистическая Партия — институт по производству институтов, инструмент социальной инженерии в интересах трудящихся и кадрово-идеологическая ветвь власти. Значение идей не стоит недооценивать. Принцип «развитие каждого как условие развития всех» задает определенные нормы для лиц, принимающих решения. Прагматика это средство, а прогресс и социальная справедливость это ценности. Технически развитое и справедливое общество это есть вековая мечта человечества!

Проблема.

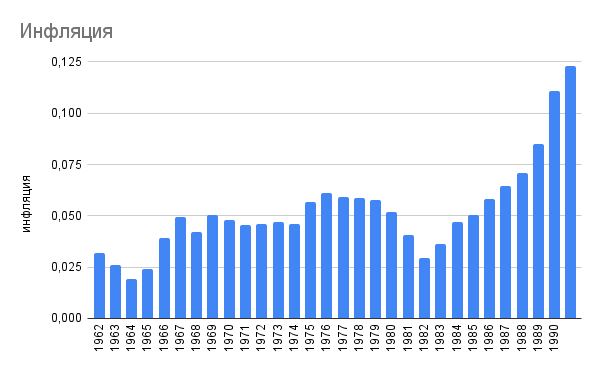

Список проблем и задач я уже формулировал в некрологе Горбачеву, но все же кратко напомню. К концу 70-х с завершением урбанистического перехода были исчерпаны экстенсивные факторы роста. Полувековой режим экспоненциального роста, увеличивший производственные мощности примерно в 30 раз (около 1800 МТ у. т. в 1978 против 60 МТ.у.т в 1928), сменился линейным. Фронт работ уже нельзя было увеличивать каждую пятилетку и он оставался примерно постоянным. Это объективная неизбежность для всякой индустриальной системы. Так в США и большинстве развитых стран максимум выплавки стали и производства цемента как физических индикаторов объема материального производства достиг максимума в 1973. В СССР же при паузе в последние пять лет жизни Брежнева рост продолжился, хотя и с меньшей скоростью. После совнархозной реформы Н. С. Хрущева был несколько размыт принцип опережающего роста машиностроения. Косыгинская реформа исправила ошибки совнархозной, восстановив отраслевой принцип управления, но спровоцировала скрытую инфляцию, создав пресловутый «затратный механизм» — определением цены продукции не результатом, а издержками, которые просто калькулировать. В итоге зарплата платилась за работу, а не результат, что при почти неизменных ценах медленно создавало денежный навес. Аналогичные проблемы испытывали и страны СЭВ, решившие укрепить гуляш-социализм внешними заимствованиями. Противостояние двух систем приняло позиционный характер, из которого Запад вышел неолиберальной глобализацией.

Так же для общего понимания рекомендую ознакомится с классической работой «Структурный кризис советской индустриальной системы» за авторством Андрея Рэмовича Белоусова и заключительную лекцию Алексея Сафронова из цикла по истории экономики СССР.

Ограничения.

Про Перестройку надо как минимум знать одну парадоксальную истину — стремление исполнить чаяния вело прямиком к краху всех этих чаяний. Программа Перестройки менялась трижды. В начале действительно хотели провести техническое перевооружение, реорганизовать управление, повысить жизненный уровень трудящихся, прийти к разрядке в холодной войне. Это Ускорение (1985-87). Потом выяснилось, что эти цели недостижимы быстро и одновременно и начали искать простых решений в духе «переведи меня на хозрасчет». Первый поворот к рынку (1987-1988). Эффект был строго отрицательный — разбалансировались инвестиции. Тогда обратились к политических средствам — «демократизация» (1989-1991) и получили (контр) революционную ситуацию. Поэтому не нужно было пытаться реформировать все подряд, пытаясь сделать всем хорошо. Это путь к развалу. Чего еще нельзя было делать? Нельзя трогать несущие конструкции — план и партию. В Перестройку было принято два фатальных решения. Первое фатальное решение: Законы «О предприятии», «О Кооперации», «О совместном предприятии» и ряд других нормативных актов 1987-88 гг. разрушили целостность контура безналичного обращения инвестиционных ресурсов. Многоконтурность это условие долгосрочного планирования: распределение инвестиций под будущий спрос защищено от краткосрочных колебаний сиюминутного спроса, а наличное денежное обращение изолировано от инфляционного воздействия вливаний в основные фонды. Разделение контуров на заре пятилеток позволило форсировать норму накопления выше равновесия и отстроить страну. Разрушение же наоборот запустило коллапс экономики с падением инвестиций, резким ростом денежной массы и инфляцией. К концу пятилетки с 1988 по 1990 механизм отраслевого управления был практически разрушен. В 1990 отказом от 6-й статьи конституции был разрушен и контур власти. 1990-91 это уже агония с потерей управления, парадом суверенитетов и т. д. 1991-1993 — разрушение страны. 1994-1998 — дно, антисоветский проект как он есть. 1999-2008 — восстановительный рост. 2009-2013 — борьба в мировым кризисом. 2014-2019 — «Русская весна». 2019-2022 — пандемия. 2022 поставил крест на антисоветском проекте.

Общая установка прогрессорской АИ — показать путь к сегодняшнему дню, только с меньшими ошибками — применительно к недавней истории России ошибочна. Потому что наше «сегодня» само по себе ошибка, которую так или иначе приходится исправлять. И именно эта потребность в исправлении и породила вал русской АИ. По сути то это ни что иное как желание отменить капитуляцию в Холодной войне, заслав попаданцев то ли к Сталину, то ли к Мамаю.

Сама идея построить капитализм, только «цивилизованный» обречена на провал. Потому что цивилизованного капитализма не бывает. То, что цивилизация для одних — варварство для других. Чтобы почтенный бельгийский буржуа мог цивилизовано выпить чашечку кофе с бельгийским шоколадом, надо было рубить руки чернокожим рабом в Конго. По другому частная собственность не работает, ибо все частное — игра с отрицательной суммой (с положительной — общественное).

Таким образом, Перестройка это истинная альтернатива, выбор пути, где надо менять не средства, а цели.

Цели и задачи.

12 пятилетку следовало использовать для решения структурных проблем в экономики, как и предполагалось с самого начала, но без поползновений к рынку, а совершенствованием организационных технологий, поскольку внутри корпораций рынка нет, и рынок ничего не решил от слов вообще. Основная задача пятилетки — становление информационных технологий (ИТ) и перевооружению машиностроения. Двузначных темпов роста ожидать не следовало, поскольку доступные ресурсы покрывали ограниченный фронт работ, но при этом сокращать нужно не инвестиции, а издержки потребления.

Приоритеты НТП рассматриваемого периода можно выстроить в порядке убывания:

- ИТ. Информатизация это ГОЭЛРО 2.0. Появление софта как самостоятельного продукта — основной тренд последних 40 лет. Хотя США были законодателям мод самого начала, в 1985 почти ничего еще нет — ни Линукса, ни Веб 1.0., ни удобных для пользователя приложение — офисных, математических, инженерных и т. д. Принципы открытого кода — свобода использования, изучения, модификации и распространения — сформулированы в 1986. Поэтому шансы перегнать не догоняя были именно в рамках парадигмы общественной собственности на информацию

- Микроэлектроника и оборудование для её производства. Основное направление на котором надо было преодолевать разрыв примерно в пятилетку. Задача трудная, поскольку в 90-е функциональные возможности ПК прирастали быстрее всего. Однако шансы были именно в прыжке через этап при смене технологии, например в раннем переходе на 64-битные машины, суперскалярности и т. д. При этом технологические параметры отрасли хорошо подаются прогнозированию законом Мура, включая наступающий сейчас технологический предел.

- Машиностроительное оборудование. Основная официальная задача пятилетки. Обрабатывающие центры с ЧПУ, роботизация, немеханические методы обработки. 3D печати еще не было, но её можно придумать.

- Атомное и энергетическое машиностроение. Область специализации и кластер где есть хороший задел. Замыкание ядерного топливного цикла и переход на парогазовые установки ТЭЦ.

- Тяжелое машиностроение, включая строительную технику и хим.пром. Второй официальный приоритет и вторая специализация. Узкое место — повышение производительности труда в промышленном строительстве. В целом нужно просто поддерживать уровень.

- Аэрокосмическое машиностроение и ВПК. Третья специализация и приоритет. Хороший задел, но узкая специализация. Поддержка достигнутого уровня.

- Автотракторное и сельскохозяйственное машиностроение. Транспортное машиностроение. Судостроение. Обычные отрасли. Плановое обновление модельного ряда. Самообеспечение с возможностями эскорта.

- Оборудование для легкой и пищевой промышленности. Прочие отрасли группы Б. Остаточный принцип.

Ниже под катом некоторые соображения по отдельным отраслям.

Репутационный ущерб для атомной отрасли и НТП в целом от аварии на 4-м блоке ЧАЭС превысил собственно экономические последствия. С точки зрения исторической альтернативы все средства для предотвращения аварии были в наличии, включая информацию об основных уязвимостях — положительном пустотном коэффициенте реактивности «концевом эффекте». До аварии нужно было сделать то, что было сделано после: внести изменения в конструкцию (замена регулирующих стержней, изменение уровня обогащения топлива), пересмотреть регламенты эксплуатации, подчинить АЭС Минатому на базе Минсредмаша, создать ИБРАЭ. Авария на ЧАЭС это весьма поучительная модель самого распада СССР: решение второстепенных задач (проведение эксперимента, устранение дефицита) заслонило задачи приоритетные (безопасность эксплуатации реактора, устойчивое развитие страны).

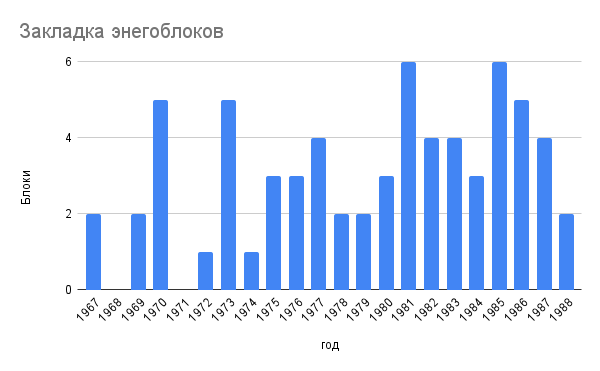

При наличии послезнания программу РБМК следовало бы закрыть, достроив имеющиеся энергоблоки. На 1985 из строящихся, но так и не введенных в эксплуатацию блоков. это ЧАЭС -5,6 и Смоленск-4. От Курска-5 Игналины-3 можно оказаться. Итого парк РБМК состоял бы из 20 реакторов (+3 к реалу): по 4 на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС, 6 на Чернобыльской и 2 на Игналинской. За 12-ю пятилетку радикально переработать проект соединив инновации МКЭР и РБМКП: решить проблему с самозащищенностью, повысить кпд перегревом пара, изменить геометрию активной зоны на прямоугольную для масштабирования, обеспечить заводскую сборку секций реактора. Если строить по одному канальному реактору в год, то рост кпд и мощности единичной установки позволил бы за 90-е ввести 24 ГВт.

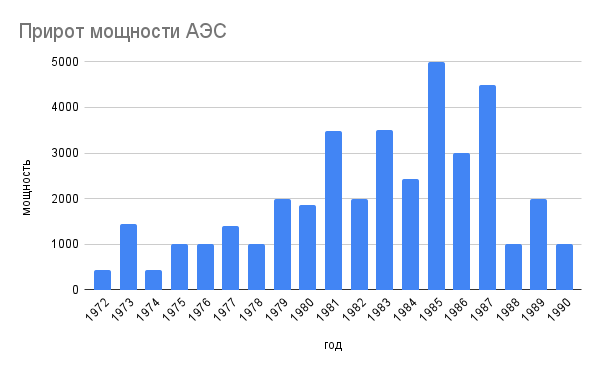

СССР вводил в строй до 5 ГВт и закладывал до 6 энергоблоков в год:

СССР в год производил до 7 реакторов, проектная мощность Атоммаша к 1990-му позволяла производить до 8 реакторов в год, +1 реактор мог быть произведен на ижорских заводах, канальные же реакторы собирались из отдельных элементов. Освоение в серийном производстве типового унифицированного проекта, подобного ВВЭР-1200/1300 позволило бы к началу 21 века ввести в строй до 100ГВт и выйти на первое место в мире по атомной энергетики. Дальнейшая перспектива это освоение сверхкритических ВВЭР и замыкание ядерного топливного цикла в реакторах БН-1200 с жидким натрием и БРЕСТ с жидким свинцом, причем задел по обоим проектам был заложен еще в 80-е.

Полет «Бурана» 15 ноября 1988 был лебединой песней СССР, последним успешно завершенным большим научно-техническим проектом. Хотя космические челноки в целом опередили свое время и оказались избыточными, американские шаттлы летали 30 лет. Хотя программа была довольно дорогостоящей — 14-16 млрд за 14 лет (бюджет СССР за 1985: 203 млрд - союзный, 386 млрд — консолидированный), испытание системы «Энергия- Буран» означало освоение максимально широкого спектра космических технологий. Помимо собственно орбитального самолета. СССР получал сверхтяжелую ракету лунного класса, построил многомодульную орбитальную станцию «Мир», мог производить свеще 100 запусков в год. При охранении такого масштаба космической деятельности «Буран» мог оказаться даже более востребованным, чем Шаттл. В перспективе «боковушки» могли бы быть заменены на унифицированные модули метан-кислородной «Агары», с возможностью возвращения и многократного использования. помимо унификации гражданских ракет-носителей на криогеном топливе. представляется логичным максимальное использование МБР на высококипящем и твердом топливе для запуска КА в качестве стандартного завершения жизненного цикла. Однако основные проблемы советской космической программы касались не сколько ракет-носителей, сколько повышения качества полезной нагрузки — увеличения срока жизни и возможностей спутниковой группировки. Состоящие из максимально унифицированных компонент спутники мониторинга Земли и космического пространства в различных диапазонах, связи и навигации, объединенные в единую сеть обмена информацией с максимальной пропускной способностью (лазер в оптическом или УФ диапазоне?) — наверное так должен выглядеть предельный вариант современного уровня развития космических технологий.

Города застраиваются по комплексному генплану. В проект заносится сразу все: предприятия, жилье для семей работников, инфраструктура -социальная, коммунальная, торговая, транспортная и т. д., рекреационные зоны. Проектируется весь цикл жизни сооружений, включая резервные площадки для строительства при реновации и замене исчерпавших ресурс сооружений. Мощности планово сопряжены. Известно проектируемое число сотрудников, к ним добавляются их брачные партнеры и дети, чтобы оценить потребность в жилплощади. Учитывается количество обслуживающих учреждений и работников в них. В общем, решается уравнение баланса. Общежития для молодых бессемейных рабочих находятся на балансе предприятия и выдаются по факту принятия на работу. Норма постоянного жилья распределяется уравнительно, сверх нормы — докупается из излишков после распределения, причем цена не меньше двух себестоимостей в инвестиционных рублях — купил квартиру себе без очереди, оплати тому, кто в очереди.

Советскую систему распределения жилья надо было просто формализовать в виде жилищных сертификатов. Сертификаты именные — их можно купить, передать по наследству, но обратная продажа ограничена. В частности невозможно продать единственное жилье. Обмен осуществляется через те же сертификаты — изолированный рынок одного товара. Все формы собственности (кроме служебных квартир и общежитий) приравниваются к вечному неотчуждаемому наследуемому личному пользованию. Город несет ответственность за эксплуатацию и воспроизводство жилого фонда в обмен на коммунальные платежи и взносы на капремонт. При реновации в конце жизненного цикла дома адрес проживания не меняется, а жилая и общая площадь не могут быть уменьшены, только увеличены. Операции с недвижимостью — обмен с доплатой (метры меняются строго на метры, доплата за иные факторы в рублях, а не в сертификатах), аренда декриминализируются и облагаются налогом.

Право на жилье конституционное. Ежегодно строилось более 100 млн. кв. м (максимум 132 млн. кв. м. в 1988). Ежегодное число рождений в послевоенном СССР колебалось в диапазоне от 4-5,6 млн. новорожденных. Минимумы — 1946, 1967-69. Максимумы — 1960, 1986 (5,6 млн) В 1985 — около 5,4 млн. План по рождаемости необходимо было уставливать на уровне 6 млн. При простом воспроизводстве с двумя детьми в семье это означает, что в стране ежегодно образовывалось 2-3 млн. молодых семей. Каждой семей на двух детей нужна минимум двушка на 40 кв. м. Получается 80-120 млн. кв. м. квартир, которые нужно было распределить на уровне базовой потребности по сути за рождение и воспитание детей. Грубо говоря каждый ребенок по праву рождения получает сертификат на 10 кв. м. и в следующие 20 лет, пока растет и учится ничего не получит. Таким образом, от 45 до 60 млн. кв. м. распределяется среди 5-6 млн. ежегодно рождающихся младенцев, точнее их семей (но юридически это собственность ребенка) Получается, что за 20 лет трудового стажа. каждый из родителей должен «заработать» не менее 20 кв. м себе и одному из детей. Можно сказать, что когда дети вырастают и создают семьи, они изымают свои 10, данные по рождению как взнос в жилье молодой семьи, а родители как бы выкупают их 10 кв.м на свои заработанные сертификаты. Баланс сходится. В год выдается по 0.5 кв. м сертификатами и это как раз выкуп жилплощади на детей или родительский взнос в капитал молодой семьи. Вот и получается, что 80-120 млн. кв. м. уходило на простое воспроизводство. и так продолжалось бы до тех пор, пока поколение зумеров не начнет получать наследство бумеров — только примерно в нынешнее начинает накапливаться резервный фонд жилья.

В 1985 г. СССР импортировал максимальный за свою историю объем зерновых — 41,6 Мт (из них 21,4 — пшеница) при собственном производстве в 169,7 Мт (пшеница — 73,2 Мт). Доля сельскохозяйственного продовольственного импорта составляла 21%, весь потребительский импорт до 1/3. С другой стороны, экспорт за валюту в капстраны составлял порядка ¼ (55% — обмен с СЭВ). При этом потребление зерновых было преимущественно фуражным для поддержания близкого к историческому максимуму численности поголовья скота. Переработка валютного зерна в навоз низкопродуктивным скотом — не сама разумная политика. Разумнее было бы жить по средствам ограничить поголовье отечественной кормовой базой, отправив наименее продуктивных животных на тушенку, и одновременно работая над повышением продуктивности. В реальности так и произошло — численность была обменена на эффективность, только ценой двадцатилетнего провал в конечной продукции.

Причины дефицита в СССР лежат не в сфере производства, а в сфере обращения и распределения. Розничная торговля всегда оказывалась последней в очереди на фонды.Это данность, которую нужно учитывать в любой АИ — современные торговые сети пришлось бы строить при кратно меньших капиталовложениях. А вот дисбаланс спроса и предложения целиком и полностью порожден косыгинской реформой. В Перестройку много обсуждали затратный механизм образования цены: издержки посчитать легко, результат — труднее. Если прибыль вычисляется как некий процент от затрат, и часть прибыли можно перечислять в фонд оплаты труда, значит работники могут получать премии не за то, что больше сделали, а за то, что больше усилий затратили. Необходимо было перейти к более сложному прямому вычислению целевых функций. Причем базовым уровнем здесь является не отдельное предприятие, а госкорпорация — масштабируемая производственная сеть из стандартных элементов. Реализующая масштабируемый техпроцесс госкорпорация состоит из научно-производственных объединений. обновляющих элементы процесса прямо на конвейере. Само же отдельное предприятие это 3D-принтер из машин из людей, преобразующей вход в выход по заданной технологии. разумеется производственные процессы ив 80-е и сейчас далеки от полной автоматизации и потому нуждаются управленческих решениях как таковых.

После устранения источника дисбаланса уравновесить спрос и преложение было бы не так уж сложно. Доходы советских граждан с 1968 по 1987 прирастали примерно на постоянную величину 15 млрд. рублей в год, что, кстати соответствует постоянству естественного прироста населения.

Скачок производной мы видим в 1988, когда была нарушена целостность безналичного контура обращения.

Размер проблемы можно оценить по превышению доходов на расходами:

Из 420 млрд. дохода в 1985 советские граждане не смогли потратить 24 млрд, из которых порядка 20 поступило в сберкассы, а 4 стали остатками наличности на руках у населения. Общие накопления можно оценить сверху в 286 млрд рублей, суммарный остаток наличности — 64 млрд., что сопоставимо с годовым оборотом и денежной массой соответственно. Для того, чтобы расходы идо ходы сходились, разницу должна вымывать инфляция, которая в 1985 не превышала 6%, даже если считать все сбережения вынужденными, хотя это не так.

Неолиберализм умеет решать одну единственную задачу — таргетирование инфляции. Кейнсианские «вертолетные деньги» помогают запустить экономику после кризиса и поддерживают рост, но если достигнуты полная занятость и пределы просто они разгоняют инфляцию. Рациональное зерно неолиберализма мало и сводится к отключению «вертолетных денег» и предоставлению массе граждан финансовых инструментов, куда можно деньги вложить. Эти инструменты можно использовать и в плановой экономике, причем гораздо эффективнее, чем в рыночной. Прямо с 1 января 1986 можно было бы провести лайт-версию шоковой терапии на упреждение — аналог «павловской реформы» 1991, только на 5 лет раньше:

- Кратно повышаем цены на средства тезаврации — изделия из драг.металлов и пр.

- Проводим обмен наличных денег в определенных пределах. Избыток зачисляется на персональные вклады длительного возврата. Это обнулит теневые капиталы.

- Трудовые накопления связываются в долгосрочных финансовых инструментах. Например облигациях госзайма сроком на 20 лет с выигрышем в виде жилищных сертификатов.

- Поднимаем цены на товары повышенного спроса.

- Переводим жилье из собственности де-факто, в собственность де-юре, и вводим распределение сертификатов, что подсластит кислую пилюлю от повышения цен.

В реальной истории накопления населения были обнулены гиперинфляцией и финансовыми пирамидами, а приватизация жилья дала людям то, что им итак принадлежало по факту. Если устранить затратный механизм и не начинать новых строек до окончания предыдущих, то плановая экономика могла бы функционировать стабильно еще очень долго.

Демография.

Республики Средней Азии и Закавказья. отстающие от РСФСР по фазе урбанизации на одно, а то и два поколения, начали страдать от аграрного перенаселения уже в 70-х. Выход, который предложила история — миграция в урбанизированные регионы. Только в СССР это можно было сделать на 15 лет раньше и в более щадящих условиях. Из 5,374 млн. родившихся в 1985 г. в СССР младенцев, на РСФСР приходилось 2,375 млн. При этом на Украине и в Узбекистане рождалось порядка 770 тыс., но несколько оазисов не прокормят равновесную численность в 50 млн. человек. Логичнее всего организовать обмен демографическими потенциалами, инвертировав избыточные рабочие руки села в повышение рождаемости в городах посредством строительства дополнительного жилья. Нацию формирует армия, принудительно перераспределяя население, и гражданский стройбат мог бы быть приемлемой формой альтернативной службы. Возможность переехать в город из кишлака по лимиту и заработать себе на квартиру это все же социальный лифт. Правильно организованная миграция могла бы снизить остроту социальной напряжённости, благо в 80-е демография Европейской части СССР была в режиме простого воспроизводства, а не депопуляции и опасности замещения коренного населения мигрантами не было.

Политическая программа.

Основная политическая уязвимость СССР, приведшая к распаду в условиях рукотворного экономического кризиса, это двухступенчатая организация федерации. В 1922 решения принимались вынуждено, чтобы склеить рассыпавшуюся страну, однако федеративная нация это более высокий уровень интеграции, чем федерация наций. Сценарий повышения централизации при сохранении этнического разнообразия мог бы быть таким, хотя 100% гарантии успеха неи один сценарий не даст:

- Проводим централизацию силовых ведомств. Это надо было делать как можно скорее, прямо на страте процесса, если взять за начало 1985

- Создаем федеральные госкорпорации/агентства/службы на базе отраслевых министерств и выводим под них реальную экономику. Сами госкорпорации/министерства группируются по комплексам — наркоматам исключительно союзного уровня. Республиканские Совмины реорганизуются в совнархозы, причем в больших республиках их несколько, по экономическим районам. административную реформу логично провести в начале пятилетки — 1986.

- 12-ю пятилетку следовало использовать для структурной стабилизации экономики.

- В 1989 вместо Съезда Народных Депутатов, про вести Съезд Советов — объединённую сессию всех республиканских парламентов и представителей нижестоящих Советов. Формально республики все еще существует, просто их Верховные советы заседают в кремлевском дворце съездов, что очень нравится депутатам.

при большом желании можно и пост Президента СССР учредить как главы высшего законодательного органа — для любителей языком трепать самое то.

при большом желании можно и пост Президента СССР учредить как главы высшего законодательного органа — для любителей языком трепать самое то. - Наконец в декабре 1991 объявить о преобразовании СССР в СФСР — Советскую Федеративную Социалистическую республику, упразднив республиканские ЦК и перейдя к одноступенчатой федерации, где все субъекты федерации, уже без права выхода, взаимодействуют с федеральным центром напрямую, через Совет Федерации / Съезд Советов как верхнюю палату законодательного собрания.

Номенклатура областного/краевого уровня будет в целом не против, проиграет только республиканская номенклатура, и это представляется логичным рецептом сварить лягушку в молоке.

Последствия.

Наиболее вероятная модель очень проста. АИ 90-е это продолженные 80-е. В каком-то смысле так оно и было. У нас быть большинства людей застыл в 80-х до середины нулевых. На Западе 90- е неолиберальный конец истории, торжество идей, продвигаемых в 80-е. А вот с началом нынешнего столетия конец истории закончился. В конце 20-го века требовалось дать оборонительный бой за социализм. Сохранение СССР в форме Советской Федерации позволило бы стране сохранить скорость развития. Быть людей не слишком бы изменился, но крот истории роет медленно и в 21 веке качество жизни было бы совсем другим, потому что инвестиции в будущее начали бы приносить результаты и проблемы очередного этапа развития были бы преодолены. Наличие сильного соцлагеря вне зависимости от того, примкнул бы к нему Китай или пытался бы строить свою систему, снизило бы уровень эксплуатации третьего мира золотым миллиардом, а значит разрыв в развитии сокращался бы быстрее и Запад начал бы терять свою гегемонию уже после великой рецессии 2008, не имея возможности развязывать конфликты. В конце концов капитализм исчерпал себя еще сто лет назад и должен быть наконец упокоен, чтобы человечество могло наконец прийти к светлому будущему всеобщего равенства и братства!