Писатели, пираты и пиастры

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокТема пиратства, я смотрю, в очередной раз обострилась. Вставлю и свои пару слов по этому поводу. Вру. Ниже - не пара слов, а довольно много букв.

Когда несколько лет назад у писателей появилась возможность зарабатывать деньги литературным трудом без посредничества издательств, работая с читателем напрямую, можно было только повторить за сыном турецкоподданного: «Сбылась мечта идиота».

Все, коммунизм наступил. Больше не надо унижаться перед издательством, умоляя об издании. Не надо ждать месяцами, а то и годами, когда выпустят твою книгу. Не надо отдавать жадным людям львиную долю заработанных на твоем таланте денег, получая жалкое роялти в 10 рублей с книжки. Не надо выполнять их идиотских требований, не надо заменять слово «жопа», упрощать или сокращать текст.

Наконец-таки стало можно работать со своими читателями напрямую — лицом к лицу. Честно и прямо смотреть им в глаза, призывно потряхивая кепкой с мелочью.

Наконец-то все по-честному: ты, твои книги и твои жадные читатели.

Правда, довольно быстро пришлось вспомнить, что честность — одно из самых неприятных человеческих качеств.

Да, денег всегда поступает меньше, чем ожидалось. И в этой связи сразу же возникает тема пиратства, с которым сталкивается любой автор, пытающийся заработать литературным трудом в Сети.

Сразу скажу — я прекрасно понимаю всю токсичность и дискуссионность этой темы. Поэтому постараюсь был аккуратным в формулировках, несмотря на культивируемый мною в статьях «айлюли-погнали-stile».

Вопрос первый: Вредит ли интернет-пиратство продажам книг в Сети?

Увы, ответ однозначен — да, вредит.

При «бумажном» издании книги вопрос все еще дискуссионен — мне не попадалось убедительных опровержений аргумента о том, что аудитория, покупающая «бумагу», и аудитория, качающая файлы на Флибусте — это практически не пересекающиеся между собой аудитории.

При сетевых продажах бессмысленно отрицать очевидное — и пираты, и авторы, торгующие своими книгами адресуются одной и той же аудитории.

Более того, существует достаточно аргументированное мнение о том, что именно усиление борьбы с пиратством и сделало возможным феномен «профессиональных сетевых писателей». Флагман электронных книжных продаж — «Литрес» много лет был для «ЭКСМО» дотационным проектом, и лишь после жесткого антипиратского закона 2015 года стал прибыльным.

На всякий случай напоминаю, что Павел Корнев как-то выкладывал график продаж своих книг на Литресе (в штуках), причем там не было новинок, исключительно старые издания. Думается, он достаточно нагляден:

Однако оговорюсь, что все-таки не стоит сводить рост легальных продаж к антипиратской деятельности.

Как минимум не меньшую роль сыграл фактор появления удобных сервисов для покупок в сети и возможности расплатиться «в два клика».

Они практически совпали по времени, поэтому кто из них оказал большее влияние - уже не определить.

Вопрос второй: Решил ли антипиратский закон проблему книжного пиратства?

Увы, ответ не менее однозначен — нет, не решил.

Ну да, Флибуста в подполье и ее аудитория изрядно снизилась. Ну да, продажа книг в процессе написания/выкладки позволила «вынести за скобки» пиратов на этом этапе частно-предпринимательской деятельности писателей. И да, именно деньги, полученные в процессе выкладки книги дают до 80-90% дохода от нее.

А вот продажам законченной книги выкладка на Флибусте вредит, причем довольно сильно.

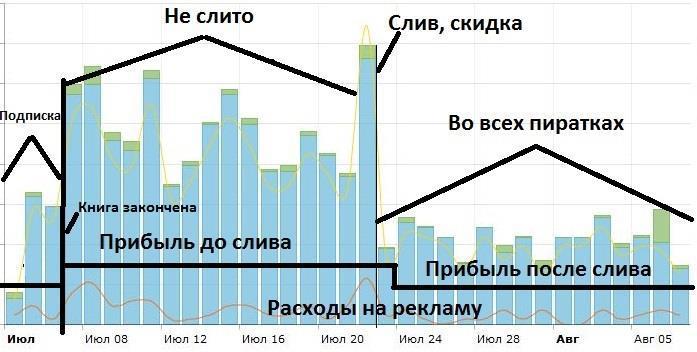

В качестве примера — график продаж одной весьма популярной на «Автор.Тудей» книги:

Комментарии, как мне думается, излишни.

Таким образом, мы можем констатировать, что уход книги к пиратам вредит «долгим» продажам. Если говорить о влиянии этого фактора на управление проектами, отмечу, что мнения менеджеров проектов разделились.

Многие авторы, стремясь обезопасить себя от выкладке на Флибусте, закрывают возможность скачивания книги, оставляя только чтение на сайте. Считается, что книги, которые нельзя скачать файлом, пиратят реже. С другой стороны — это приносит изрядное неудобство читателям, что явно не способствует продажам — не каждому хочется быть прикованным к экрану за свои же деньги. Так что еще вопрос — отчего вреда продажам больше, от пиратов или от невозможности скачать.

В целом вопрос остается дискуссионным, популярные авторы делают и так, и так. Хотя, скорее всего, дело в том, что популярных авторов спиратят по любому, хоть закрывай скачивание, хоть не закрывай.

С другой стороны, с упадком Флибусты пиратят уже не всех, что породило социальное расслоение среди авторов, и новое обзывательство в многочисленных писательских срачах: «Да ты вообще Неуловимый Джо!».

Последнее замечание по этому вопросу — выкладка на Флибусте вредит продажам, но не отменяет их. Как уже говорилось, к пиратам после необходимости проникать в библиотеку «через задний кырыльцо» ходит все меньший процент аудитории. Хорошие книги продаются и при выкладке на Флибусте, причем во вполне товарных количествах — ваш покорный слуга меньше чем за полгода присутствия на «Автор.Тудей» получил за неторопливую продажу единственного платного тома «В бой идут...» сумму, исчисляемую десятками тыс. рублей. Это при том, что я далеко не топовый автор.

Вопрос третий, принципиальный — какие перспективы книжного пиратства в России?

Вопрос на самом деле очень важный — не ответив на вопрос, почему книжное пиратство в России оказалось столь живучим, мы никогда не поймем, как с ним бороться.

Вот здесь однозначного ответа быть не может, я могу только изложить собственные соображения по этому поводу.

Причем, вопреки обыкновению, начну с конца — сперва скажу отгадку, а потом попытаюсь ее обосновать.

Причина пиратской живучести описывается одной фразой: Технический прогресс столкнул лбами творчество и этику.

А теперь немного подробнее. Три важные метки.

Первое: что произошло? С развитием технического прогресса средства тиражирования информации стали столь просты и доступны, что ими может пользоваться любой, самый неграмотный человек. Как в плане тиражирования информации, так и в плане распространения созданных копий.

Второе: чем это обернулось? В частности, тем, что сохранить эксклюзивное право на распространение продукции, которую создают творческие люди — музыканты, писатели, киношники и пр., де-факто невозможно. Ныне каждый сам себе и типография, и студия звукозаписи, и фабрика по производству прокатных копий фильмов.

Третье: чем это усугубилось? Тем, что в то же самое примерно время развлечение людей стало отлаженной и могучей бизнес-индустрией с огромными доходами, терять которые никому не хочется. Писателей ремарка о доходах касается в наименьшей степени, ну так и нормы авторского права определяют не они.

Со стороны держателей авторских прав была выбрана основная стратегия сопротивления прогрессу, которая тоже описывается одной фразой: «Все, кто пользуется шедеврами, полученными не с прямого благословения творцов (и их потомков), — воры и негодяи».

А вот дальше ситуация зашла в тупик. Защитники авторского права мешают свободному распространению все активнее, потребители продуктов авторского права в полном соответствии с поговоркой «вода дырочку найдет» изобретали все новые и все более изощренные способы распространения.

Возникает новый вопрос: почему? Почему потребители ведут себя так плохо?

Почему они не внемлют уговорам и продолжают пользоваться незаконно распространяемыми копиями? Производители объясняют это обычно тем, что люди изначально порочны и, если есть возможность украсть безнаказанно, украдут непременно. Поэтому их надо посильнее бить по головам, чтобы удержать от этого неблаговидного поступка.

Не отрицая полностью этого мнения, тем не менее замечу, что тот же самый технический прогресс изрядно облегчил, к примеру, прямое воровство. Например, вместо традиционной средневековой лавки, товары в которой были выставлены в недоступности для покупателя и охранялись здоровенным хозяином с дубинкой под прилавком, мы ныне имеем супермаркеты, где бери в руки чего душа пожелает. Но, тем не менее, воровство в супермаркетах пусть и возросло, но вовсе не приобрело массового характера и, по большому счету, остается уделом сравнительно небольшой группы маргиналов.

Почему? Очень просто: воровство в магазинах люди считают воровством, и само общество, осуждая воровство как явление, всячески препятствует его распространению. А вот скачивание фильма из сети или файла с книжкой из пиратской библиотеки общество ан-масс воровством не считает.

То бишь основной тезис сторонников авторского права о воровстве воспринимается потребителями продукции этих авторов как ложный.

Почему?

По самой простой причине: в рамках традиционной этики действия нарушителей авторского права воровством не являются.

Противники свободного распространения борются не с людьми — они схватились с этической системой, возраст которой насчитывает уже много-много столетий.

В рамках этой этики бескорыстно делиться — это не плохой, а хороший поступок. Если человек получил что-то законно, а потом без всякого корыстного умысла дал это мне — то он не вор, а благодетель. И я не вор, а просто везунчик.

Потому что делиться в рамках традиционной этики — это хорошо.

Людей, выросших на песенке «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется», и на мультике «Просто так», переубедить будет крайне сложно.

Если не невозможно.

Потому как этические системы складываются не «от фонаря», как правило, их постулаты — это потом и кровью выведенные законы, истинность которых подтверждена тысячелетиями жизни этого самого общества, которое их соблюдает.

И вот эта историческая память гласит, что воровать — это плохо, потому что воровство угрожает стабильности существования общества. А альтруизм — это хорошо, потому что очень действенный фактор, способствующий выживанию социума. И именно поэтому детишек в песочнице родители обычно убеждают, что по-хорошему надо дать Ванечке поиграть с машинкой, даже если она твоя.

И это и в самом деле так, не случайно альтруизм существует не только у людей, а практически у всех животных, от птичек до дельфинов.

А человек, который на собственные деньги покупает на DVD фильм, который мне интересен, потом, посмотрев, тратит свое собственное время — переводит его, врезает туда субтитры и в финале выкладывает его для всех желающих, для меня в том числе, и ничего не требует взамен, — с точки зрения обывателя очень похож на альтруиста.

Я вполне допускаю мысль, что на самом деле просто этическая норма устарела, такое в истории человеческого общества бывало не раз и не два.

Когда-то в ответ на нехорошие слова от мужчины требовалось непременно убить обидчика, и не выполнивший этого условия изрядно ронял свой социальный статус в глазах окружающих. Сейчас этого уже не требуется. Возможно, культуртрегерский альтруизм сетевых пиратов на самом деле в изменившемся мире является таким же социальным атавизмом, как и кровная месть, — я вполне допускаю этот вариант.

Но беда в том, что этические нормы — штука крайне консервативная. Для того чтобы их изменить, требуется, во-первых, время, а во-вторых, очень серьезная и очень интенсивная пропагандистская работа. Грубо говоря, нужно не просто запретить дуэли, а еще и объяснить, почему это не хорошо, а плохо.

И вот с этим у противников распространения информации самые серьезные проблемы.

Потому как нынешняя система авторского права, формируемая под давлением не здравого смысла, а жадности правообладателей, становится все более и более уродской. А мы плавно переходим к последнему, четвертому вопросу:

Вопрос четвертый: Каковы перспективы не сетевого пиратства, а сетевого писательства как такового в аспекте авторского права?

И здесь опять не может быть однозначного ответа, а только мое мнение. На мой взгляд — не очень хорошие.

Потому что сегодняшняя вольница, когда сетевые авторы делают что хотят, и полностью свободны в самовыражении, долго не продлится.

Да, пока на нас не обращают внимания. Но мы никому не интересны исключительно потому, что здесь маленькие деньги, и маленькая аудитория. Рано или поздно эта ситуация изменится, и владельцев сайтов, где сегодня авторы выкладывают проды, начнут дрючить по вопросу соблюдения авторских прав так же, как это сегодня делают с бумажными издательствами.

А что делается в бумажных издательствах — недавно на форуме «Автор.Тудей» рассказал писатель Александр Рудазов, публикующийся в издательстве «Альфа-книга»:

Нельзя цитировать никакое произведение, автор которого скончался менее семидесяти лет назад.

Раньше я с этим уже сталкивался — запрету подвергались, например, эпиграфы к «Битве полчищ» и «Заре над бездной». Там строчки из Теогонии и Абу-ль-Атахии. Да, это было написано сотни лет назад, но переводы-то куда более свежи. И цитировать их было нельзя. Я тогда выкрутился, найдя в Интернете оригиналы на греческом и арабском, прогнав эти отрывки через гугл-переводчик и написав на это содержание собственные тексты.

Но в этот раз такое невозможно. У меня там цитируются Чуковский, Михалков, некоторые советские и современные песни — и не просто веселья ради, на этом завязан важный сюжетный элемент. Я, увы, совершенно забыл об этом обязательном правиле издательства, когда писал. И теперь надо все это вырезать. Придется вырезать.

Засим прощаюсь. Если вам понравилось, в знак благодарности можете подписаться на мои книги "Жизнь примечательных людей - 2" и "Клуб веселых, но не находчивых". ))

Пы.Сы. И минутка рекламы от Сергея Плотникова, которого мы еще раз поздравляем с днем рождения. ))) Читать авторов, закрывающих скачивание своих книг, (в том числе и при отсутсвии интернета) вам поможет официальное приложение Автор.Тудей

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.author.today.authortoday