Следы на воде 15

Автор: Евгений КрасУверенность и страх. Это только на первый взгляд понятия эти являются противоположными по своей сути. На самом деле у военных и то и другое часто живут рядом и никак друг другу не мешают. Так было и с появлением торпедного оружия. С одной стороны, вроде бы всё хорошо – приплывёт супостат на больших линкорах с большими пушками, а мы его с маленьких миноносцев торпедами – бабах и всё! Поэтому миноносцев становилось всё больше. Однако сомнения мучали военных – а вдруг супостат приплывёт не только на больших линкорах, но и на своих маленьких и грозных миноносцах? Этак он и сам мой флот отправит рыб кормить. Поэтому нужно думать, как с этой напастью бороться. Защита от торпед была пассивной и активной. Пассивной защитой стали противоминные сети, которыми окружали любой крупный корабль во время стоянки. Выставлялись такие сети на специальных штангах, которые крепили на бортах кораблей. Вот на этой фотографии русского крейсера «Аскольд» они отлично видны. Это такие, которые под углом на бортах стоят:

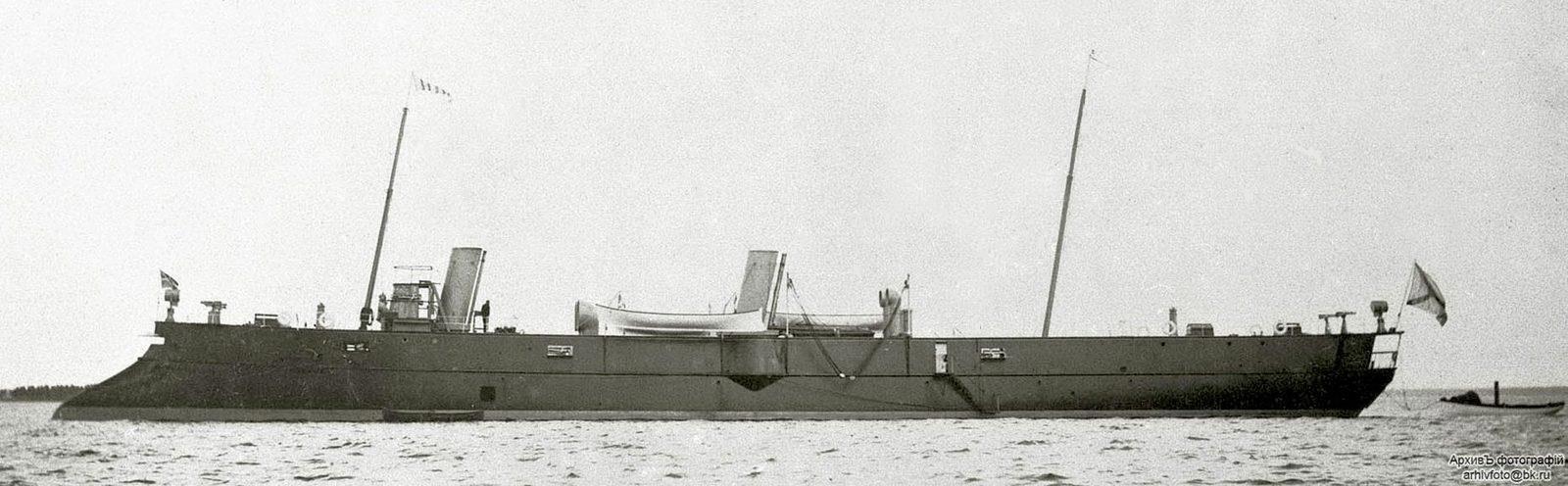

К активной защите относилась артиллерия не главного калибра. Обычно это пушки калибром примерно от 80 до 120 мм. То есть со временем калибр этих орудий рос. Не удивительно, что эти орудия так и называли – противоминным калибром. Но страх был так высок, что и этого показалось мало. Поэтому во всех флотах мира стали появляться специальные корабли, предназначенные для борьбы с миноносцами. Их называли минными крейсерами. Обычно их проектировали на основе тех же миноносцев, но делали их покрупнее и вооружали, кроме торпед, ещё и орудиями противоминного калибра. Вот один из первых таких кораблей. Он назывался «лейтенант Ильин»:

Хотя крейсер был элегантен, как рояль, и получил имя героя Чесмы, но назвать его удачным довольно сложно – ни особо высокой скоростью, ни особой мощью артиллерии он не отличался. Впрочем, это можно было отнести практически ко всем таким кораблям. Трудно сейчас однозначно сказать, почему это так случилось. Может быть это произошло потому, что никто не мог внятно изложить требования к этим кораблям, а может и потому, что в кораблестроении наступил явный кризис. Он относился к скорости прежде всего. Действительно – паровые машины практически исчерпали свой ресурс совершенствования на том этапе. Форму корпусов, благодаря настойчивой работе учёных в опытовых бассейнах и на мерных милях, усовершенствовали насколько это было возможно. Оставались проблемы с винтами, но решения здесь нужно было ещё ждать, а результаты нужны были прямо сейчас. Минные крейсера, несмотря на увеличенные размеры, не сильно превосходили миноносцы по скорости, а с учётом того, что миноносцы действовали обычно группами, не могли успешно подавлять их артиллерийским огнём. Так или иначе, минные крейсеры быстро ушли в прошлое.

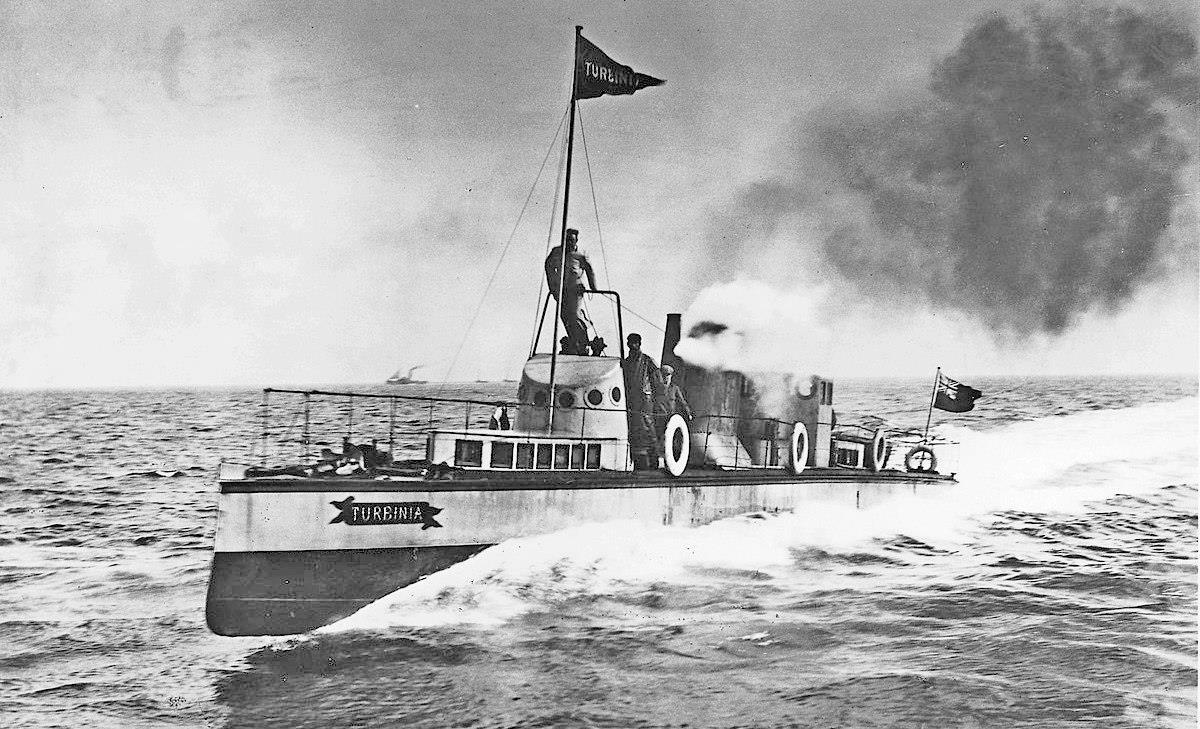

Постепенно росли размеры и торпед, и миноносцев. Теперь они стали настолько мореходными, что уже могли сопровождать эскадры в дальних походах и получили статус эскадренных миноносцев или просто эсминцев. Теперь все хотели только одного – скорости. Между тем принципиальное решение уже было – английский инженер Парсонс ещё в 1884 году запатентовал паровую турбину. Понятно, что от идеи до работающих образцов с приемлемыми характеристиками расстояние немаленькое. Парсонс трудился в поте лица своего и сотрудников фирмы Parsons Marine Steam Turbine Company, которую сам же и организовал. Инженер уже разделил конструкцию на две части – турбины низкого и высокого давления. Постепенно росли надёжность и экономичность турбин. Кстати, словечко Marine появилось в названии не просто так – Парсонс на флот возлагал особые надежды. В начале 1890-х годов он построил небольшую модель судна с турбиной. Получилось. После такого успеха он приступил к строительству экспериментального судна и в 1894 году его спустили на воду. Под палубой длиной 31,6 м и шириной 2,7 м скрывались 2100 лошадей! Щас полетим!.. Нет. Не получилось – получилось меньше 20 узлов. Впрочем, к этому уже были готовы. Причина временного провала была в явлении, которое назвали кавитацией и с ним уже сталкивались. Дело простое в общем-то. Во время вращения винта на концах лопастей возникало такое низкое давление, что вода начинала «закипать». Мелкие пузырьки пара возникали и мгновенно схлопывались. Мелочи? Эти мелочи рвали металл винта и на лопастях возникали ямки, а иногда и дырки. Но не это было главное. Эффективность винта становилась очень низкой, и никто тогда не знал, как с этим бороться. Не знал и Парсонс. Поэтому он поступил радикально просто – уменьшил размер винта. При вращении линейная скорость концов лопастей винта становилась намного меньше и кавитации не было. Однако и упора не было, поэтому Парсонс вместо одного вала поставил три, а на каждый из трёх валов поставил по три малюсеньких винта. Девять винтов рванули «Турбинию» вперёд со скоростью 32,8 узла! Потом была ещё хулиганская рекламная акция на морском празднике, когда «Турбинию» перед взорами королевской семьи не смогли догнать самые быстроходные корабли флота. В общем – дело пошло, хотя вопросы ещё оставались. После доработок скорость судна возросла до 34,5 узлов. Говорят, что на этом снимке на палубе рулевой рубки позирует сам Парсонс:

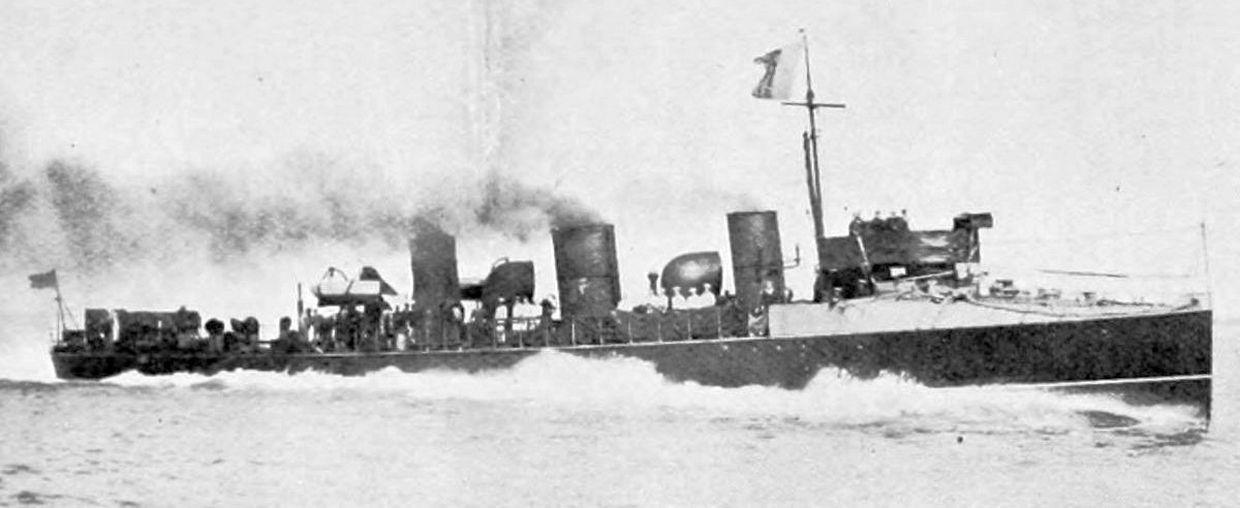

Успех «Турбинии» потянул за собой усиление исследовательских работ и проектирование полноценных боевых кораблей с паровыми турбинами. В 1900 году в состав английского флота вошли однотипные эсминцы «Вайпер» и «Кобра». Вот это и есть первый боевой турбинный «Вайпер»:

На длине 64 м и ширине 6,4 м разместили одно орудие калибра 76 мм, пять 57 мм и два торпедных аппарата калибра 457 мм. Турбина мощностью 9500 л.с. с помощью восьми винтов на четырёх валах разогнали корабль на испытаниях до 33 узлов. Судьба обоих кораблей была печальной. «Вайпер» сломался пополам при посадке на мель. Однотипная «Кобра» затонула через очень непродолжительное время, даже не начав службу. Обстоятельства её гибели оказались весьма поучительны для корабелов. Осенью 1901 года новенькая «Кобра» должна была совершить небольшой переход морем на завод для установки артиллерийского вооружения. На борту находились 79 человек команды и представителей фирмы Парсонса. Погода была плохая – дул ветер 6 баллов по шкале Бофорта (это 10-12 м в сек. Всего в шкале 12 баллов). Однако даже при этих шести баллах качка была такая, что два котла пришлось заглушить, – кочегары не могли работать. Скорость упала до 5 узлов. Потом ветер немного стих и скорость удалось увеличить до 10 узлов. Они уже увидели маяк и тут… корабль сломался пополам в районе кормового котельного отделения. Потом была очень драматичная ситуация, попытки спастись, примеры паники и героизма… 65 человек домой не вернулись. Посмотрите – «Кобра», как ей и положено, была красива и смертельно опасна:

Количество валов и винтов говорит о том, что проблема кавитации была ещё не решена. Запредельная качка (аж до необходимости выключения котлов) при далеко не самом грозном шторме говорит о том, что с мореходностью у этих кораблей было очень плохо. А после установки пушек стало бы ещё хуже, кстати. Корабль сломался просто – конструкция палубы не выдержала возникших на волнении нагрузок. Это было прямым следствием любой ценой уменьшить вес корпуса корабля. Запасы прочности были явно недостаточными. Можно вспомнить историю миноносцев типа «Сокол», которые тоже были спроектированы в Англии. Впоследствии при строительстве в России их очень серьёзно усиливали в средней части. Вот такой ценой доставался опыт в кораблестроении.

Наши корабелы внимательно следили за подобными происшествиями не только за границей, но и в собственном флоте. Трагедия Цусимы вызвала не только невиданный патриотический подъём в стране, но и пересмотр концепций подхода к проектированию и строительству кораблей в России. Правительство выделило огромные деньги для строительства новых кораблей. Вопрос о том, какие это должны быть корабли, вызвал ожесточённые споры среди профессионалов. Это относилось ко всем типам кораблей и про эсминцы тоже не забыли. Была проведена реформа системы управления строительства, управления и эксплуатации флотом. Появился МГШ (морской генеральный штаб). Там были сформированы первые требования к будущим эсминцам. В них оговаривалось вооружение эсминцев дальнобойными орудиями калибром до 120 мм, торпедными установками калибром 450 мм, плавание при ветре до 9 баллов и волнении до 7 баллов на расстояние до 1800 миль на скорости 21 узел. Максимальная скорость должна быть не ниже 35 узлов! Предусмотрели также малозаметность кораблей и требование, чтобы их силуэт можно было спутать с кораблями других классов. Сам А.Н. Крылов оставил свой Опытовый Бассейн – он был назначен начальником кораблестроительного отдела МТК (Морского технического комитета). В 1908 году Крылов написал свой классический труд «Теория корабля», который не потерял своего значения до сих пор. Примерно тогда же И.Г. Бубнов разработал основы строительной механики корабля, теорию пластин, а также разработал нормы допускаемых напряжений в конструкциях корпуса корабля. Именно Бубновым была теоретически разработана продольная система набора корпуса корабля, которая и была использована потом при проектировании новых эсминцев.

Ещё до начала русско-японской войны в России появился внеправительственный «особый Комитет по усилению военного флота». Он занялся сбором пожертвований от граждан империи на строительство боевых кораблей (сначала подводные лодки хотели строить). Успели набрать 250 тыс. рублей. А после Цусимы деньги пошли в таком количестве, что Комитет решили оформить официально, на что было получено «высочайшее соизволение» императора с разрешением заключать договора с различными ведомствами и предприятиями, включая зарубежные. Комитет финансировал постройку многих кораблей, и постройка новейшего эсминца была его последней сделкой, что называется «на сдачу». Конкурс выиграл Путиловский завод. Было принято решение установить на корабле три турбины с питанием от котлов с нефтяным отоплением. Конкурс на поставку котлов и турбин выиграла немецкая фирма «Вулкан». Имя будущий эсминец получил в честь крейсера «Новик», входившего в состав Порт-Артурской эскадры и прославившегося, как непобедимый. Император название утвердил. Изначально «новиками» на Руси называли молодых дворян, которые в 15 лет поступали на службу. В этом звании они пребывали до 18 лет, после чего считались служилыми людьми. Со временем новиками стали называть всё нечто новое, новаторское, сделанное впервые.

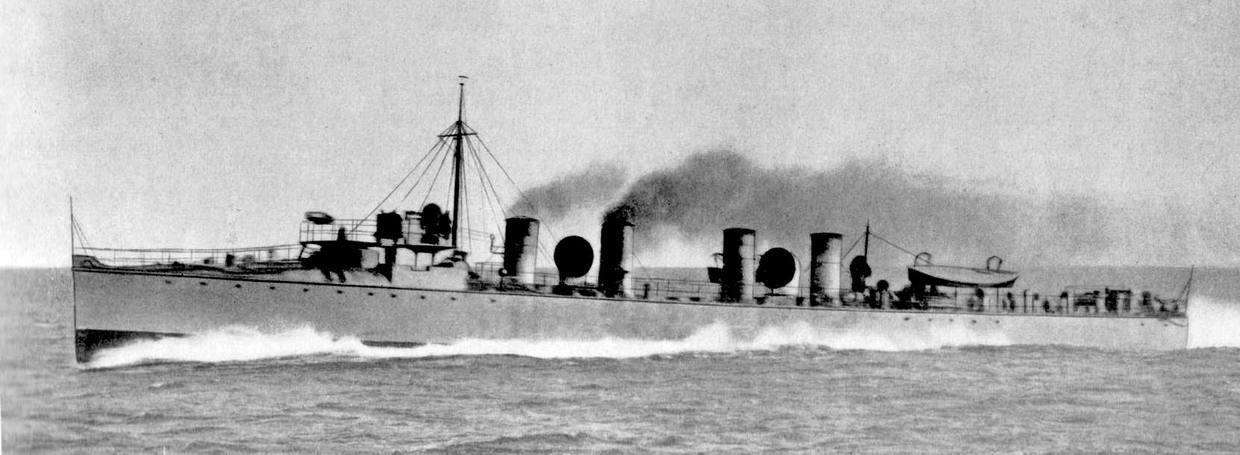

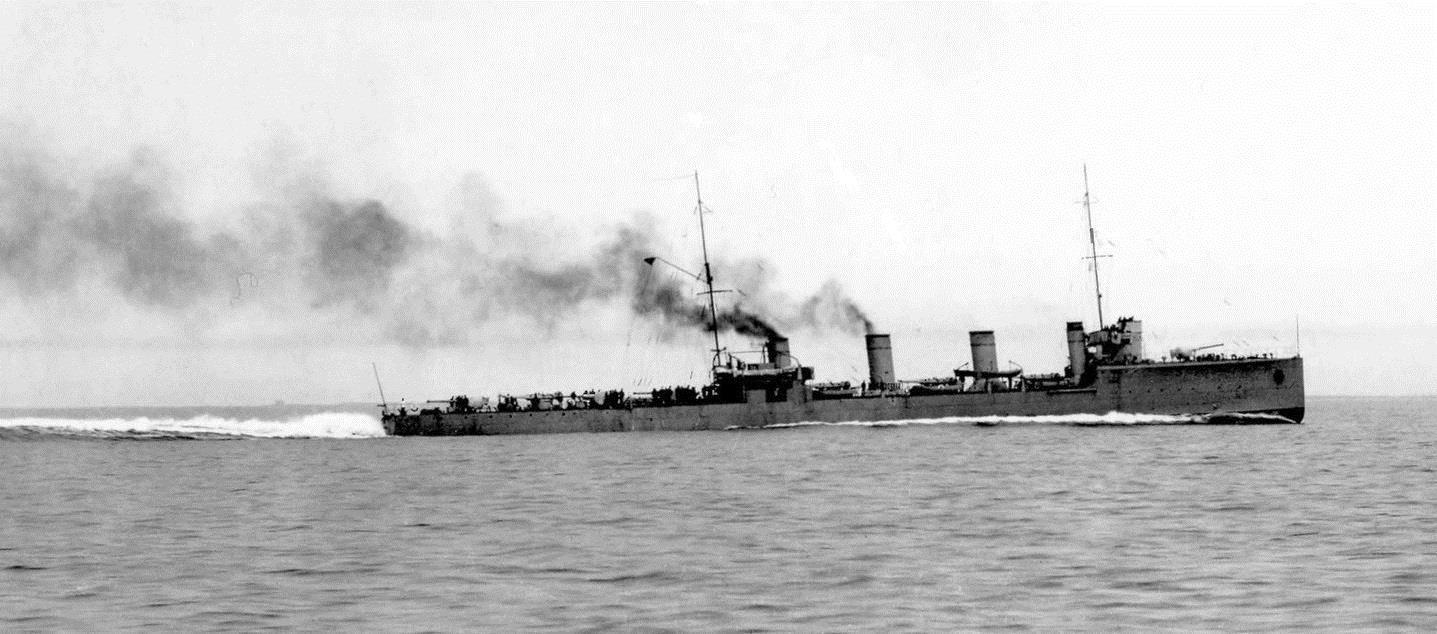

Никаких торжеств при спуске не было – он совпал по времени со спуском линкора «Полтава». Какие же тут могут быть торжества? Тут целый линкор, а тут какой-то маленький эсминец. Только время всё расставило по своим местам. Эсминец был спущен и начались его испытания:

Длина «новиков» – 98 м, ширина – 9,3 м, водоизмещение у разных модификаций колебалось от 1100 до 1480 тонн. На корабль устанавливались котлы и турбины разных фирм. Кроме «Вулкана» здесь потрудились «Торникрофт», Ревельский завод, Мюльграбенская верфь и трест «Наваль-Руссуд» (Николаев). Всего турбин было три в двух турбинных отделениях. В трёх отдельных отсеках также размещались шесть котлов. (Интересно, что при всей своей новизне на «новиках» всё же предусматривалась возможность установки парусов в аварийной ситуации.) Остальные помещения также были размещены в отдельных отсеках, разделённых водонепроницаемыми продольными и поперечными переборками. Все жилые помещения имели иллюминаторы для естественного освещения и паровое отопление. Конструкции были сделаны из высокопрочной стали. Штевни кованные.

Вооружение серийных «новиков» было различным. Главная ударная мощь корабля – торпедные аппараты калибра 450 мм. Их устанавливали от двух до четырёх, причём ставили и двухтрубные и трёхтрубные. Вот такие аппараты на эсминце «Десна»:

На эсминцах установили дальнобойные (до 120 кабельтовых) орудия новейшей разработки калибра 102 мм (в некоторых справочниках можно встретить цифру 105 мм) с длиной ствола в 50 калибров. Их количество также могло быть разным — от двух до пяти. На головном «Новике» стояло 4 орудия. Вот такое орудие на эсминце «Десна» во время испытаний:

Корабль уже на стадии проектирования рассматривался как универсальная боевая единица, поэтому на нём сразу предусмотрели минные кладовые в корме и минные дорожки для установки морских мин (80 штук). Также предусмотрели установку двух пулемётов «Максим». Впоследствии количество пулемётов на кораблях было разным – от двух до четырёх. Боекомплект принимался из расчёта 100 выстрелов на каждое орудие. Имелось также 8100 патронов для пулемётов и личного оружия команды. Артиллерийские погреба имели систему дистанционного затопления. Радиостанция головного корабля серии – «Новика» обеспечивала связь на расстоянии в 300 миль. Все отсеки и боевые посты были соединены переговорными трубами. Для надёжности предусматривались дублирующие паропроводы.

Во время испытаний по результатам трёх прогонов на мерной миле была получена средняя скорость в 37,1 узла, однако выявилась и одна неприятность. Турбины корабля не выдали проектной мощности. Дело в том, что проектировщики «Вулкана» ошиблись с расчётом котлов. По претензии котлы им пришлось переделать (удлинить трубки). В результате установки разных энергетических установок и разницы в водоизмещении (осадке) эксплуатационная скорость у серийных «новиков» колебалась от 31 до 35 узлов, дальность плавания от 1800 до 2800 миль, экипаж от 125 до 150 человек. Эсминцы типа «Новик» строились сразу на нескольких заводах империи. Самой неудачной была попытка строительства в Прибалтике – как местные специалисты, так и местный рабочий класс оказались крайне низкого уровня подготовки. Их пытались учить, но кончилось тем, что из Питера были специально для строительства кораблей командированы квалифицированные рабочие с инженерами. Именно им и удалось с грехом пополам построить несколько кораблей.

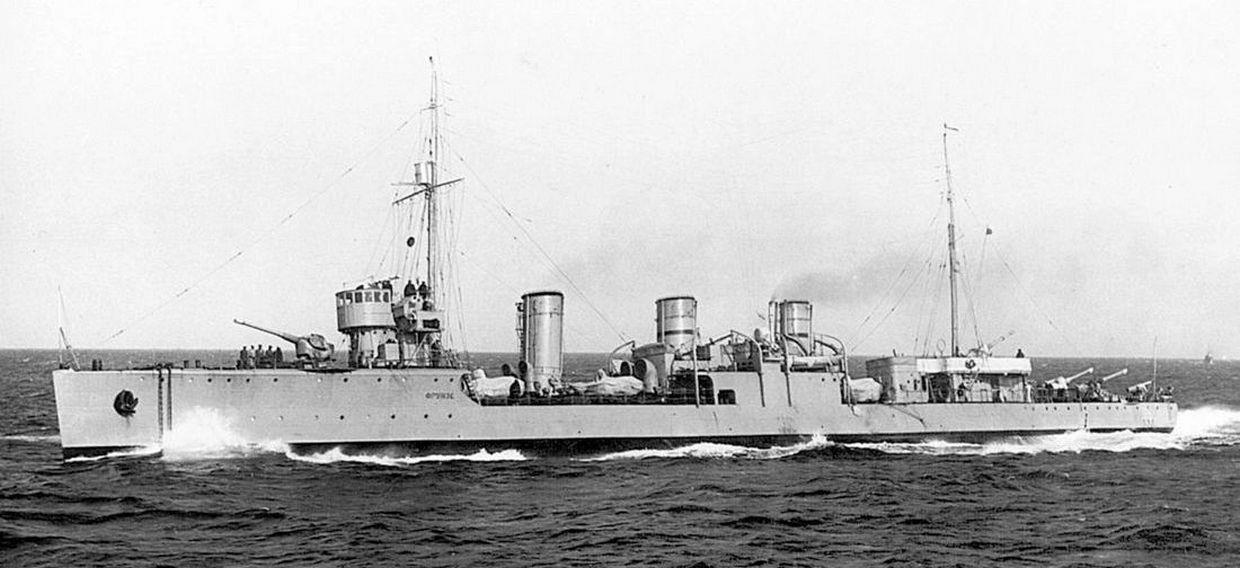

Таким образом были созданы уникальные корабли, которые превосходили всех своих зарубежных ровесников не только по скорости, но и по всему комплексу боевых качеств, что и отразилось и на дальнейшем. Эсминцы типа «Новик» проявили себя в боевых действиях с самой лучшей стороны. Они ставили мины, вступали в артиллерийские дуэли, отбивались от авиации, запускали свои торпеды и всегда выходили победителями в боях. «Новики» оказались действительно универсальными кораблями военно-морского флота, как и было задумано. Впоследствии круг задач, которые им приходилось решать только расширялся. Все кораблестроители мира при проектировании кораблей подобного класса и назначения ориентировались только на «Новики». Впоследствии эти корабли ещё улучшались, проходили модернизацию и прослужили уже во боевом флоте СССР вплоть до Великой Отечественной войны. Сам головной «Новик», переименованный к тому времени в «Яков Свердлов» погиб в 1941 году при переходе в Кронштадт, прикрыв собой другой боевой корабль. Это один из серийных эсминцев типа «Новик»:

Эсминцы были отличными ходоками, но всё же самыми лучшими не были. Был ещё один класс кораблей, которые и стали рекордсменами скорости среди водоизмещающих судов. Их рекорды так и остались непревзойдёнными, но о них я расскажу в следующий раз, а то устал как-то...

Продолжение следует...