Слово Мастеру: Максим Горький (28 марта 1868 — 18 июня 1936)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Настоящее имя — Алексей Максимович Пешко́в

Что такое писатель? Тот или иной строй нервов, так или иначе организуемый давлением психической атмосферы, окружающей его.

[Быть] писателем — это очень трудное дело, хоть я и люблю его.

Трудно оно больше всего потому, что эти взрослые люди, которые читают книжки, должно быть, забывают, что писатель тоже человек, и разглядывают его так, как будто он четвероногая рыба или крылатый козёл.

Я человек субъективный и смотрю на дело так: обязанность — а то, если хотите, — задача литературы не вся в том, чтоб отражать действительность, столь быстро преходящую: задача литературы — найти в жизни общезначимое, типичное не только для сего дня.

О создании характеров

Искусство словесного творчества, искусство создания характеров и типов, требует воображения, догадки, выдумки. Описав одного знакомого ему лавочника, чиновника, рабочего, литератор сделает более или менее удачную фотографию именно одного человека, но это будет лишь фотография, лишённая социально-воспитательного значения, и она почти ничего не даст для расширения, углубления нашего познания о человеке, о жизни.

Но если писатель сумеет отвлечь от каждого из двадцати−пятидесяти, из сотни лавочников, чиновников, рабочих наиболее характерные классовые черты, привычки, вкусы, жесты, верования, ход речи и т. д., — отвлечь и объединить их в одном лавочнике, чиновнике, рабочем, этим приёмом писатель создаст тип, — это будет искусство.

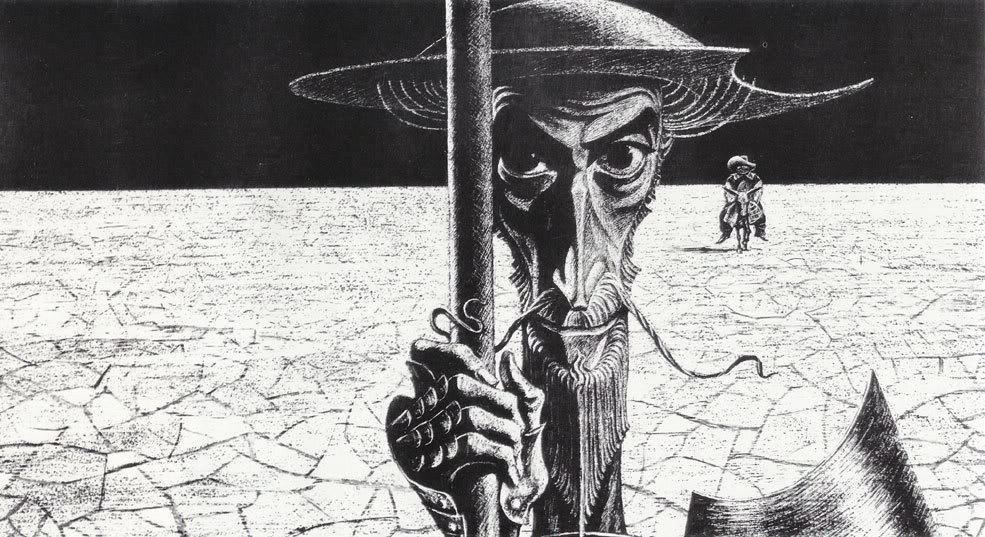

«Абстрагируются» — выделяются — характерные подвиги многих героев, затем эти черты «конкретизируются» — обобщаются в виде одного героя, скажем — Геркулеса или рязанского мужика Ильи Муромца; выделяются черты, наиболее естественные в каждом купце, дворянине, мужике, и обобщаются в лице одного купца, дворянина, мужика, таким образом получаем «литературный тип». Этим приёмом созданы типы Фауста, Гамлета, Дон Кихота, и так же Лев Толстой написал кроткого, «богом убитого» Платона Каратаева, Достоевский — различных Карамазовых и Свидригайловых, Гончаров — Обломова и так далее.

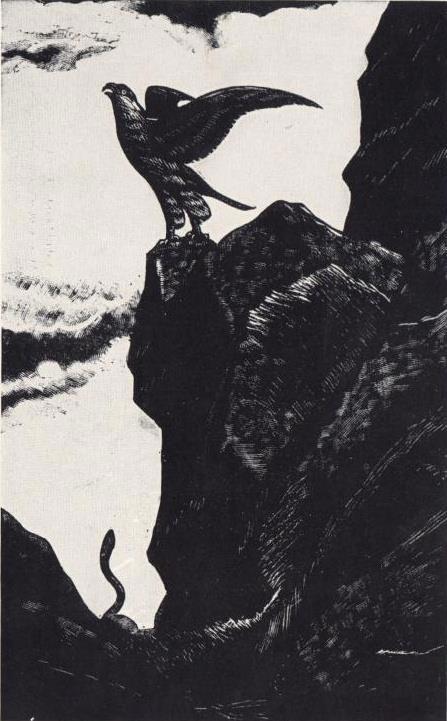

Иллюстрация Саввы Бродского

Таких людей, каковы перечисленные, в жизни не было; были и есть подобные им, гораздо более мелкие, менее цельные, и вот из них, мелких, как башни или колокольни из кирпичей, художники слова додумали, «вымыслили» обобщающие типы людей — нарицательные типы. Всякого лгуна мы уже называем — Хлестаков, подхалима — Молчалин, лицемера — Тартюф, ревнивца — Отелло и т. д.

Об истории литературы

Нужно знать историю иностранной литературы, потому что литературное творчество, в существе своём, одинаково во всех странах, у всех народов. Тут дело не только в формальной, внешней связи, не в том, что Пушкин дал Гоголю тему книги «Мёртвые души», а сам Пушкин взял эту тему, вероятно, у английского писателя Стерна, из книги «Сентиментальное путешествие»; не важно и тематическое единство «Мёртвых душ» с «Записками Пиквикского клуба» Диккенса, — важно убедиться в том, что издавна, всюду плелась и всюду плетётся сеть «для уловления человеческой души», что всегда, всюду были, везде есть люди, которые ставили и ставят целью работы своей освободить человека от суеверий, предрассудков, предубеждений.

Важно знать, что всюду хотели и хотят успокоить человека в приятных ему пустяках и везде, всегда были и есть мятежники, которые стремились, стремятся поднять бунт против грязной и подлой действительности. И очень важно знать, что, в конце концов, мятежники, указывая людям путь вперёд, толкая их на этот путь, всё-таки преодолевают работу проповедников успокоения и примирения с мерзостями действительности.

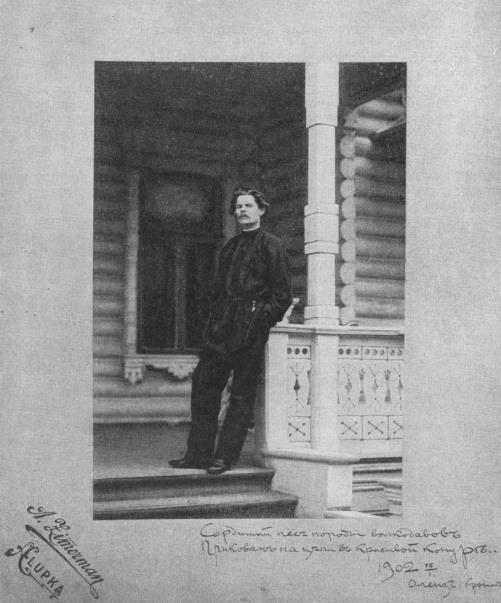

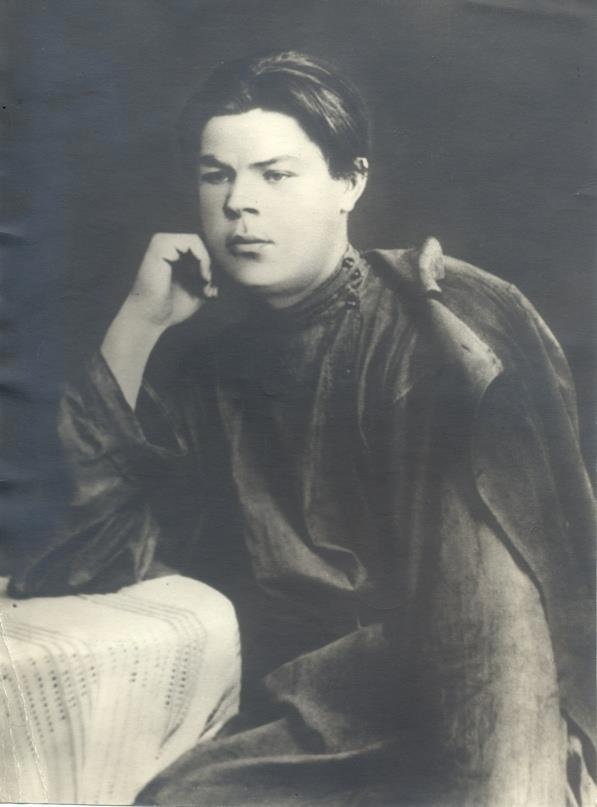

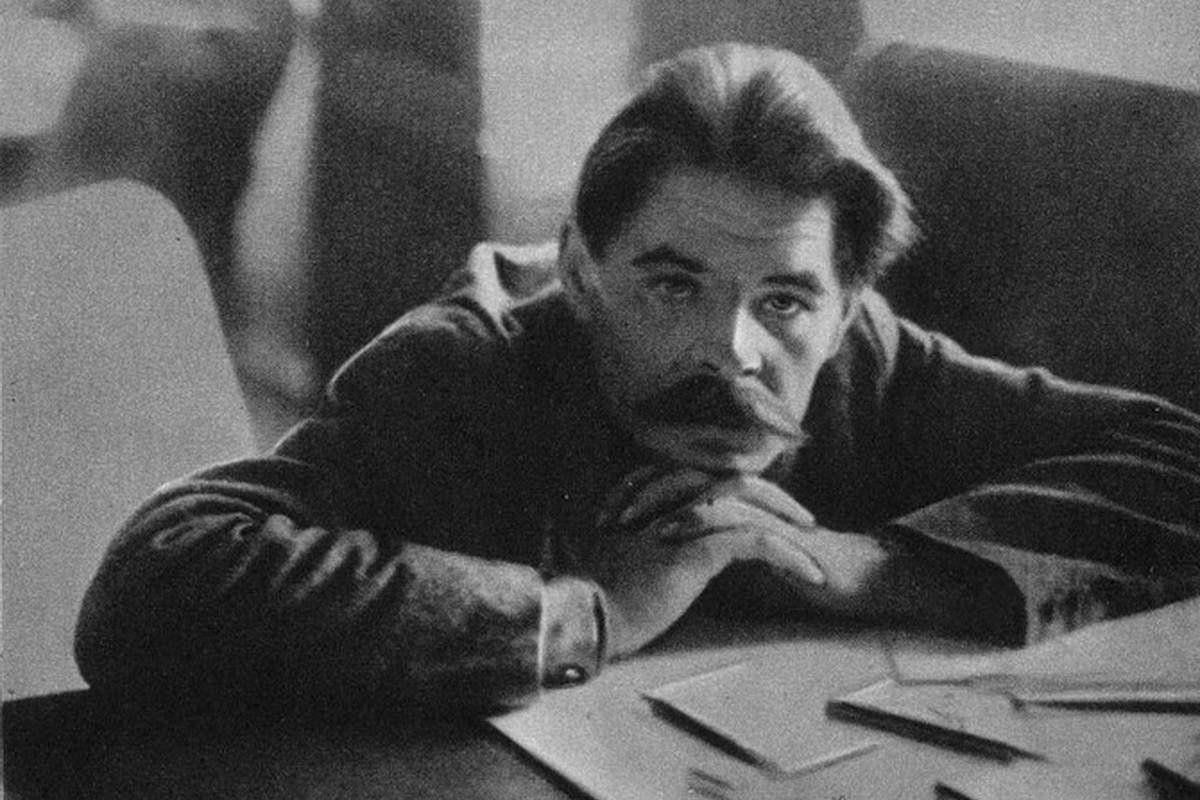

Фото с цитатой из стихотворения Горького «Сердитый пёс породы волкодавов Прикован на цепи в красивой конуре...» (1902, Олеиз, Крым)

О романтизме и реализме

Основными течениями, или направлениями, в литературе считаются два: романтизм и реализм. Реализмом именуется правдивое, неприкрашенное изображение людей и условий их жизни. Формул романтизма дано несколько, но точной, совершенно исчерпывающей формулы, с которой согласились бы все историки литературы, пока ещё нет, она не выработана. В романтизме необходимо различать тоже два, резко различных направления: пассивный романтизм, — он пытается или примирить человека с действительностью, прикрашивая её, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний мир, к мыслям о «роковых загадках жизни», о любви, о смерти, — к загадкам, которые не разрешимы путем «умозрения», созерцания, а могут быть разрешены только наукой. Активный романтизм стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета её.

Но по отношению к таким писателям-классикам, каковы Бальзак, Тургенев, Толстой, Гоголь, Лесков, Чехов, трудно сказать с достаточной точностью — кто они, романтики или реалисты? В крупных художниках реализм и романтизм всегда как будто соединены. Бальзак — реалист, но он писал и такие романы, как «Шагреневая кожа» — произведение очень далёкое от реализма. Тургенев тоже писал вещи в романтическом духе, так же как и все другие крупнейшие наши писатели, от Гоголя до Чехова и Бунина. Это слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая всё более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира.

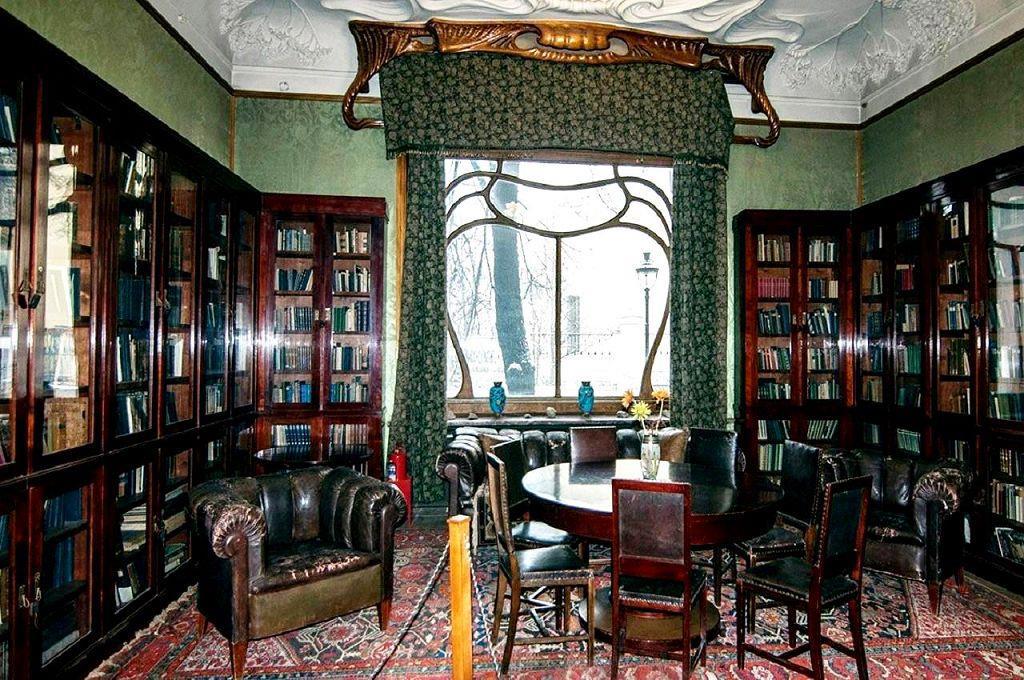

Библиотека Максима Горького в особняке С. П. Рябушинского (Москва), где писатель жил с 1931 года

Почему я стал писать

«Почему возникает желание писать?» На этот вопрос есть два ответа, один из них даёт моя корреспондентка, дочь рабочего, девушка пятнадцати лет. Она говорит в письме своём:

«Мне 15 лет, но в такой ранней молодости во мне появился писательский талант, причиной которого послужила томительно бедная жизнь».

Было бы, конечно, правильней, если бы она сказала не «писательский талант», а — желание писать, для того, чтобы украсить своей «выдумкой», обогатить ею «томительно бедную жизнь». Тут возникает вопрос: о чём же можно писать, живя «бедной жизнью»?

На него отвечают народности Поволжья, Приуралья, Сибири. Многие из них ещё вчера не имели письменности, но уже за десятки веков до наших дней они обогащали и украшали свою «томительно бедную жизнь» в глухих лесах, на болотах, в пустынных степях Востока и тундрах Севера песнями, сказками, легендами о героях, вымыслами о богах; вымыслы эти именуются «религиозным творчеством», но в существе своём они тоже художественное творчество.

Если бы у моей пятнадцатилетней корреспондентки действительно появился бы талант, — чего я, разумеется, от всей души желаю, — она, вероятно, писала бы так называемые «романтические» вещи, старалась бы обогатить «томительно бедную жизнь» красивыми выдумками, изображала бы людей лучшими, чем они есть. Гоголь написал «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Старосветских помещиков», «Мёртвые души», он же написал и «Тараса Бульбу». В первых трёх вещах им изображены люди с «мёртвыми душами», и это — жуткая правда; такие люди жили и живут ещё до сего дня; изображая их, Гоголь писал как «реалист».

В повести «Тарас Бульба» он изобразил запорожцев боголюбивыми рыцарями и силачами, которые поднимают врага на пике, хотя древко пики не может выдержать пятипудовую тяжесть, переломится. Вообще таких запорожцев не было, и рассказ Гоголя о них — красивая неправда. Тут, как во всех рассказах «Рудого Панька» и во многих других, Гоголь — романтик и, вероятно, потому романтик, что устал наблюдать «томительно бедную» жизнь «мёртвых душ».

Другой корреспондент мой, семнадцати лет, рабочий, кричит мне: «У меня так много впечатлений, что не писать я не могу».

В этом случае стремление писать объясняется уже не «бедностью» жизни, а богатством её, перегруженностью впечатлений, внутренним позывом рассказать о них. Подавляющее большинство моих молодых корреспондентов хотят писать именно потому, что они богаты впечатлениями бытия, «не могут молчать» о том, что они видели, испытали. Из них выработается, вероятно, немало «реалистов», но я думаю, что в их реализме будут и некоторые признаки романтизма, который неизбежен и законен в эпоху здорового духовного подъёма, а мы переживаем именно такой подъём.

Итак, на вопрос: почему я стал писать? — отвечаю: по силе давления на меня «томительно бедной жизни» и потому, что у меня было так много впечатлений, что «не писать я не мог». Первая причина заставила меня попытаться внести в «бедную» жизнь такие вымыслы, «выдумки», как «Сказка о соколе и уже», «Легенда о горящем сердце», «Буревестник», а по силе второй причины я стал писать рассказы «реалистического» характера — «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы», «Озорник».

Андрей Гончаров. Иллюстрация к «Песне о Соколе»

О страхе перед жизнью и воле

Страх перед жизнью был хорошо испытан мною; теперь я называю этот страх — страхом слепого. Живя — как об этом рассказано мною — в обстановке весьма тяжёлой, я с детства видел бессмысленную жестокость и непонятную мне вражду людей, был поражён тяжестью труда одних и животным благополучием других.

В ту пору я уже читал переводы иностранных романов, среди которых мне попадались и книги таких великолепных писателей, как Диккенс и Бальзак, а также исторические романы Энсворта, Бульвер-Литтона, Дюма. Эти книги рассказывали мне о людях сильной воли, резко очерченного характера; о людях, которые живут иными радостями, страдают иначе, враждуют из-за несогласий крупных. А вокруг меня мелкие людишки жадничали, завидовали, озлоблялись, дрались и судились из-за того, что сын соседа перебил камнем ногу курице или разбил стекло в окне; из-за того, что пригорел пирог, переварилось мясо во щах, скисло молоко. Они могли целыми часами сокрушаться о том, что лавочник накинул ещё копейку на фунт сахара, а торговец мануфактурой — на аршин ситца. Маленькие несчастья соседей вызывали у них искреннюю радость, они прятали её за фальшивым сочувствием. Я хорошо видел, что именно копейка служит солнцем в небесах мещанства и что это она зажигает в людях мелкую и грязную вражду. Горшки, самовары, морковь, курицы, блины, обедни, именины, похороны, сытость до ушей и выпивка до свинства, до рвоты — вот что было содержанием жизни людей, среди которых я начал жить. Эта отвратительная жизнь вызывала у меня то снотворную, притупляющую скуку, то желание озорничать, чтобы разбудить себя. Вероятно, о такой же скуке недавно писал мне один из моих корреспондентов, человек девятнадцати лет:

«Всем своим трепетом ненавижу эту скуку с примусами, сплетнями, собачьим визгом».

И вот иногда эта скука взрывалась бешеным озорством; ночью, взлезая на крышу, я затыкал печные трубы тряпками и мусором; подбрасывал в кипевшие щи соль, вдувал из бумажной трубки пыль в механизм стенных часов, вообще делал много такого, что называется хулиганством; делал это потому, что, желая почувствовать себя живым человеком, я не знал, не находил иных способов убедиться в этом. Казалось, что я заблудился в лесу, в густом буреломе, перепутанном цепким кустарником, в перегное, куда нога уходит по колено.

Помню такой случай: улицей, на которой я жил, водили арестантов из тюрьмы на пароход, который по Волге и Каме отвозил их в Сибирь; эти серые люди всегда вызывали у меня странное тяготение к ним; может быть, я завидовал тому, что вот они под конвоем, а некоторые — в кандалах, но всё-таки идут куда-то, тогда как я должен жить, точно одинокая крыса в подвале, в грязной кухне с кирпичным полом. Однажды шла большая партия, побрякивая кандалами, шагали каторжники; крайними, к панели, шли двое скованных по руке и по ноге; один из них большой, чернобородый, с лошадиными глазами, с глубоким, красным шрамом на лбу, с изуродованным ухом, — был страшен. Разглядывая его, я пошёл по панели, а он вдруг весело и громко крикнул мне:

– Айда, парнишка, прогуляйся с нами!

Он этими словами как будто за руку взял меня.

Я тотчас подбежал к нему, — конвойный, обругав меня, оттолкнул. А если бы не оттолкнул, я пошёл бы, как во сне, за этим страшным человеком, пошёл бы именно потому, что он — необыкновенен, не похож на людей, которых я знал; пусть он страшен и в кандалах, только бы уйти в другую жизнь. Я долго помнил этого человека и весёлый, добрый голос его. С его фигурой у меня связано другое, тоже очень сильное впечатление: в руки мне попалась толстая книга с оторванным началом; я стал читать её и ничего не понял, кроме рассказа на одной странице о короле, который предложил простому стрелку звание дворянина, на что стрелок ответил королю стихами:

Ах, дай мне жить и кончить жизнь свободным селянином,

Отец мой был мужик простой — мужик мне будет сыном.

Ведь славы больше в том, когда наш брат, простолюдин,

Окажется крупней в делах, чем знатный господин.

Я списал тяжёлые эти стихи в тетрадь, и они много лет служили мне чем-то вроде посоха страннику, а может быть, и щитом, который защищал меня от соблазнов и скверненьких поучений мещан — «знатных господ» той поры. Вероятно, в жизни многих юношей встречаются слова, которые наполняют молодое воображение двигающей силой, как попутный ветер наполняет парус.

Лет через десять я узнал, что это стихи из «Комедии о весёлом стрелке Джордже Грине и о Робин Гуде», комедии, написанной в XVI веке предшественником Шекспира — Робертом Грином. Очень обрадовался, узнав это, и ещё больше полюбил литературу, издревле верного друга и помощника людям в их трудной жизни.

Да, товарищи, страх перед пошлостью и жестокостью жизни был хорошо испытан мною; дошёл я и до попытки убить себя, а затем на протяжении многих лет, вспоминая эту глупость, чувствовал жгучий стыд и презрение к себе.

Я избавился от этого страха после того, как понял, что люди не так злы, как невежественны, и что не они и не жизнь пугает меня, а испуган я моей социальной и всяческой малограмотностью, моей беззащитностью, безоружностью пред жизнью.

Нужно запасаться верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается преодолением препятствий, воспитанием воли, тренировкой её.

Уже и маленькая победа над собою делает человека намного сильнее. Вы знаете, что, тренируя своё тело, человек становится здоровым, выносливым, ловким, — так же следует тренировать свой разум, свою волю.

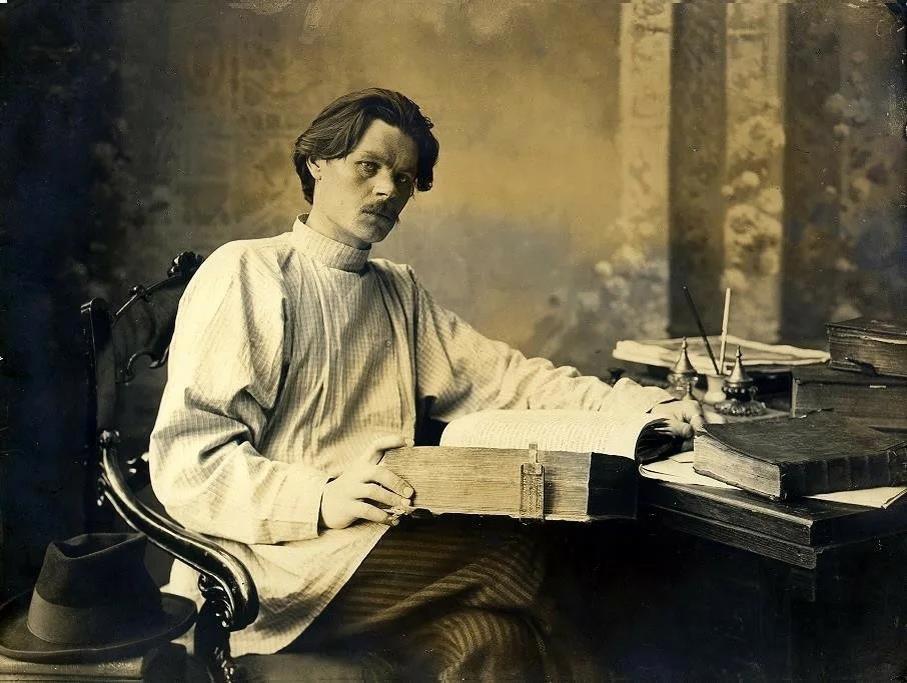

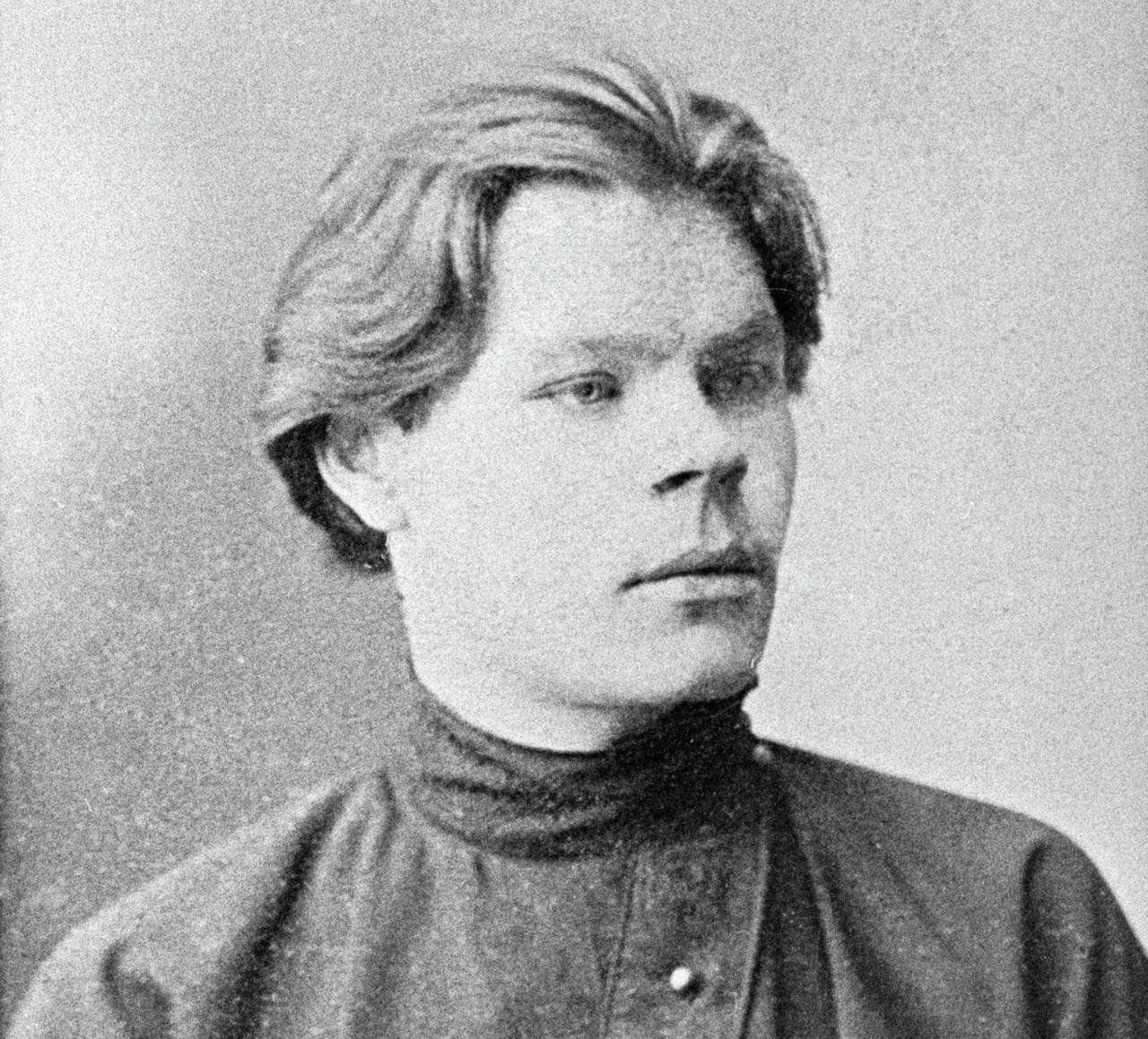

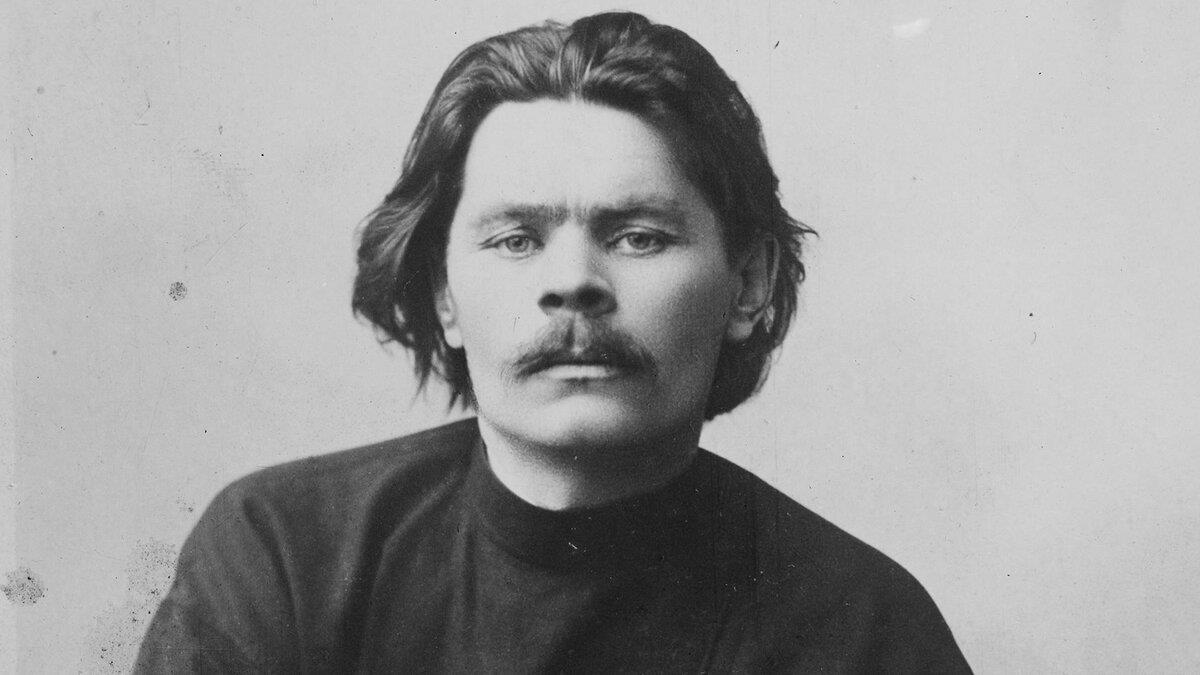

В молодости

О литературных впечатлениях

Отвечаю на вопрос: как я учился писать? Впечатления я получал и непосредственно от жизни и от книг. Первый порядок впечатлений можно сравнить с сырьём, а второй — с полуфабрикатом, или, — говоря грубо, чтобы сказать яснее, — в первом случае передо мной был скот, а во втором — снятая с него и отлично обработанная кожа. Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно — французской.

Мой дед был жесток и скуп, но — я не видел, не понимал его так хорошо, как увидел и понял, прочитав роман Бальзака «Евгения Гранде». Отец Евгении, старик Гранде, тоже скуп, жесток и вообще похож на деда моего, но он — глупее и не так интересен, как мой дед. От сравнения с французом русский старик, не любимый мною, выиграл, вырос. Это не заставило меня изменить моё отношение к деду, но это было большим открытием — книга обладает способностью доказывать мне о человеке то, чего я не вижу, не знаю в нём.

Скучная книга Джорджа Эллиота «Мидльмарч», книги Ауэрбаха, Шпильгагена показали мне, что в английской и немецкой провинции люди живут не совсем так, как в Нижнем Новгороде, на Звездинской улице, но — не многим лучше. Говорят о том же, о своих английских и немецких копейках, о необходимости страха перед богом и любви к нему; однако они, так же как люди моей улицы, — не любят друг друга, а особенно не любят своеобразных людей, которые тем или иным не похожи на большинство окружающих. Сходства между иностранцами и русскими я не искал, нет, я искал различий, но находил сходство.

Приятели деда, разорившиеся купцы Иван Щуров, Яков Котельников, рассуждали о том же и так же, как люди в знаменитом романе Теккерея «Базар житейской суеты». Я учился грамоте по псалтирю и очень любил эту книгу, — она говорит прекрасным музыкальным языком. Когда Яков Котельников, мой дед и вообще старики жаловались друг другу на своих детей, я вспоминал жалобы царя Давида богу на сына своего, бунтовщика Авессалома, и мне казалось, что старики говорят неправду, доказывая один другому, что люди вообще, а молодые в особенности, живут всё хуже, становятся глупее, ленивее, строптивы, не богобоязненны. Точно то же говорили лицемерные герои Диккенса.

Никакой системы и последовательности в моём чтении, конечно, не было, всё совершалось случайно. Брат моего хозяина Виктор Сергеев любил читать французские «бульварные» романы Ксавье де Монтепена, Габорио, Законнэ, Бувье, а прочитав этих авторов, наткнулся на русские книги, в которых насмешливо и враждебно описывались нигилисты-революционеры. Я тоже прочитал «Панургово стадо» Вс. Крестовского, «Некуда» и «На ножах» Стебницкого-Лескова, «Марево» Клюшникова, «Взбаламученное море» Писемского. Интересно было читать о людях, почти ничем не похожих на людей, среди которых я жил, а скорее родственников каторжника, приглашавшего меня «прогуляться» с ним. «Революционность» этих людей осталась, конечно, не понятой мною, что и входило в задачи авторов, которые писали «революционеров» одной сажей.

Случайно попались в мои руки рассказы Помяловского «Молотов» и «Мещанское счастье». И вот, когда Помяловский показал мне «томительную бедность» мещанской жизни, нищенство мещанского счастья, я, хотя и смутно, а всё-таки почувствовал, что мрачные нигилисты чем-то лучше благополучного Молотова. А вскоре за Помяловским мною была прочитана скучнейшая книга Зарубина «Тёмные и светлые стороны русской жизни», светлых сторон я в ней не нашёл, а тёмные стороны стали для меня понятней и противней.

Плохих книг я прочитал бесчисленное количество, но и они были полезны мне. Плохое в жизни надо знать так же хорошо и точно, как хорошее. Знать надо как можно больше. Чем разнообразнее опыт, тем выше он поднимает человека, тем шире становится поле зрения.

Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня как писателя оказала большая французская литература — Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать начинающим. Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы, таких художников русская литература ещё не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов. После множества бульварных романов, после Майн Рида, Купера, Густава Эмара, Понсон дю-Террайля, — рассказы великих художников вызывали у меня впечатление чуда.

Помню, «Простое сердце» Флобера я читал в троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлён рассказом, точно оглох, ослеп, — шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и — я не выдумываю — несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк разгадку фокуса.

Мне знакомы были десятки книг, в которых описывались таинственные и кровавые преступления. Но вот я читаю «Итальянские хроники» Стендаля и снова не могу понять — как же это сделано? Человек описывает жестоких людей, мстительных убийц, а я читаю его рассказы, точно «жития святых», или слышу «Сон богородицы» — повесть о её «хождении по мукам» людей в аду.

И уже совершенно поражён был я, когда в романе Бальзака «Шагреневая кожа» прочитал те страницы, где изображен пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, создавая хаотический шум, многогласие которого я как будто слышу. Но главное — в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит, вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур гостей банкира.

Вообще искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной, совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака и французов. Книги Бальзака написаны как бы масляными красками, и, когда я впервые увидал картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака. Читая безумные книги Достоевского, я не могу не думать, что он весьма многим обязан именно этому великому мастеру романа. Нравились мне и сухие, чёткие, как рисунки пером, книги Гонкуров и угрюмая, тёмными красками, живопись Золя. Романы Гюго не увлекали, даже «Девяносто третий год» я прочитал равнодушно; причина этого равнодушия стала мне понятна после того, как я познакомился с романом Анатоля Франса «Боги жаждут». Романы Стендаля я читал уже после того, как научился многое ненавидеть, и спокойная речь, скептическая усмешка его очень утвердили мою ненависть.

Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, что вышло неплохо.

Большую русскую литературу — Гоголя, Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Лескова — я читал значительно позднее. Лесков несомненно влиял на меня поразительным знанием и богатством языка. Это вообще отличный писатель и тонкий знаток русского быта, писатель, всё ещё не оценённый по заслугам перед нашей литературой. А. П. Чехов говорил, что очень многим обязан ему. То же, я думаю, мог бы сказать и А. Ремизов.

Указываю на эти взаимные связи и влияния для того, чтобы повторить: знание истории развития иностранной и русской литературы необходимо писателю.

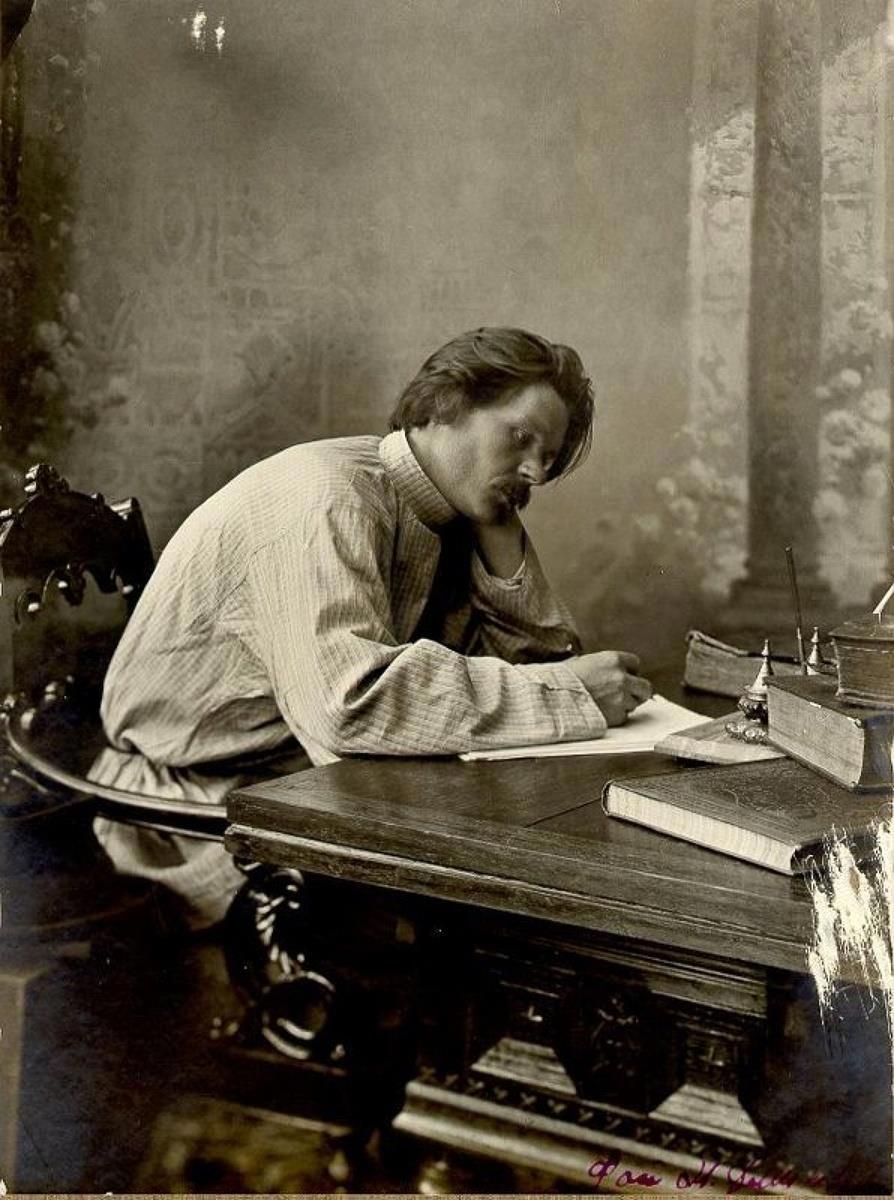

Алексей Пешков в 1889 году

О начале пути

Лет двадцати я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чём следует и даже необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и чувствую кое-что не так, как другие; это смущало и настраивало меня беспокойно, говорливо. Даже читая книги таких мастеров, как Тургенев, я думал иногда, что, пожалуй, мог бы рассказать, например, о героях «Записок охотника» иначе, не так, как это сделано Тургеневым. В эти годы я уже считался интересным рассказчиком, меня внимательно слушали грузчики, булочники, босяки, плотники, железнодорожные рабочие, странники по святым местам и вообще люди, среди которых я жил. Рассказывая о прочитанных книгах, я всё чаще ловил себя на том, что рассказывал неверно, искажая прочитанное, добавляя к нему что-то от себя, из своего опыта. Это происходило потому, что факты жизни и литература сливались у меня в единое целое. Книга — такое же явление жизни, как человек, она — тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком.

Слушали меня интеллигенты и советовали:

– Пишите! Попробуйте писать!

Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить всё, что тяготило и радовало меня, хотел рассказать, чтоб разгрузиться. Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика, стоял ком в горле и мне хотелось кричать, что стекольщик Анатолий — мой друг, талантливейший парень — погибнет, если не помочь ему; что проститутка Тереза — хороший человек и несправедливо, что она — проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, так же как не видят, что Матица, старуха-нищая, — умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева.

Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнёва, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга — красивая река, крендельщик Кузин — Иуда Предатель, а жизнь — сплошное свинство и тоска, убивающая душу.

Стихи писал я легко, но видел, что они — отвратительны, и презирал себя за неуменье, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже и очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу — не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощрённого зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов. Но всё-таки стал пробовать себя и в прозе, избрав однако стиль прозы «ритмической», находя простую — непосильной мне. Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным. Ритмической прозой я написал огромную поэму «Песнь старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои размышления по поводу статьи «Круговорот жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале «Знание», — статья говорила о теории эволюции. Из неё в памяти моей осталась только одна фраза:

«Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться», — и, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции.

Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к «ритмической» прозе и, спустя ещё лет пять, похвалив мой рассказ «Дед Архип», сказал, что напрасно я сдобрил рассказ «чем-то похожим на стихи». Я ему не поверил, но дома, просмотрев рассказ, горестно убедился, что целая страница — описание ливня в степи — написана мною именно этой проклятой «ритмической». Она долго преследовала меня, незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы. Я начинал рассказы какими-то поющими фразами, например, так: «Лучи луны прошли сквозь ветви кизиля и цепкие кусты держидерева», и потом, в печати, мне было стыдно убедиться, что «лучи луны» читаются, как лучины, а «прошли» — не то слово, какое следовало поставить. В другом рассказе у меня «извозчик извлек из кармана кисет» — эти три «из» рядом не очень украшали «томительно бедную жизнь». Вообще я старался писать «красиво».

«Пьяный, прижавшись к столбу фонаря, смотрел, улыбаясь, на тень свою, она вздрагивала», — а ночь — по моим же словам — была тихая, лунная, такими ночами фонарей не зажигали, тень не могла вздрагивать, если нет ветра и огонь горит спокойно. Такие «описки» и «обмолвки» встречались почти в каждом моём рассказе, и я жестоко ругал себя за это.

«Море смеялось», — писал я и долго верил, что это — хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей.

«А печь стоит у вас не так», — заметил мне Л. Н. Толстой, говоря о рассказе «Двадцать шесть и одна». Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня.

А. П. Чехов сказал мне о Медынской в «Фоме Гордееве»: «У неё, батенька, три уха, одно — на подбородке, смотрите!» Это было верно, — так неудачно я посадил женщину к свету.

Такие, будто мелкие, ошибки имеют большое значение, потому что они нарушают правду искусства. Вообще крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногими было сказано много, «чтобы словам было тесно, мыслям — просторно», чтобы слова дали живую картину, кратко отметили основную черту фигуры, укрепили сразу в памяти читателя движения, ход и тон речи изображаемого лица. Одно дело — окрашивать словами людей и вещи, другое — изобразить их так пластично, живо, что изображённое хочется тронуть рукой, как, часто, хочется потрогать героев «Войны и мира» у Толстого.

Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно, я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке:

«Волнистая равнина вся исхлёстана серыми дорогами, и пёстрый городок Окуров посреди её — как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони».

Мне показалось, что я написал хорошо, но, когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет.

Вообще — слова необходимо употреблять с точностью самой строгой.

Мои неудачи всегда заставляют меня вспоминать горестные слова поэта: «Нет на свете мук сильнее муки слова».

Но об этом гораздо лучше, чем я, говорит А. Г. Горнфельд в книжке «Муки слова», изданной Госиздатом в 1927 году.

Очень хорошую книжку эту я усиленно рекомендую вниманию молодых товарищей по перу.

«Холоден и жалок нищий наш язык», — сказал, кажется, Надсон, и редкий из поэтов не жаловался на нищету языка.

Я думаю, что это — жалобы на нищету не русского, а вообще человеческого языка, и вызывает их то, что есть чувствования и мысли неуловимые, невыразимые словом. Именно об этом прекрасно говорит книжка Горнфельда.

Но, минуя «неуловимое словом», русский язык неисчерпаемо богат и всё обогащается с быстротой поражающей. Чтобы убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить запасы слов — лексиконы — Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем, Леонида Леонова.

Уместно будет напомнить, что язык создаётся народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его.

Художник — чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его; он — голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше, и чем лучше будет знать прошлое, тем более понятным явится для него настоящее время, тем сильнее, глубже почувствует он универсальную революционность нашего времени и широту его задач. Обязательно необходимо знать историю народа, и так же необходимо знать его социально-политическое мышление. Учёные — историки культуры, этнографы — указывают, что это мышление выражается в сказках, легендах, пословицах и поговорках.

Вообще пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слова, как пальцы в кулак, и развёртывать слова, крепко сжатые другими, развёртывать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них, враждебное задачам эпохи, мёртвое.

Я очень много учился на пословицах, иначе — на мышлении афоризмами. Помню такой случай: мой приятель, балагур Яков Солдатов, дворник, метёт улицу. Метла новенькая и не омызгана. Посмотрел Яков на меня, подмигнул весёлым глазом и сказал:

– Хороша метла, а сорьё — не вымести дотла, я его подмету, а соседи поднесут.

Мне стало ясно: дворник верно сказал. Если даже и соседи подметут участки свои, ветер нагонит сору с других улиц; если и все улицы города почистятся, пыль прилетит с поля, с дорог, из других городов. Работа около собственного дома, конечно, необходима, но она будет богаче результатами, если её расширить на всю свою улицу, на весь город, на всю землю.

Так можно развернуть поговорку, а вот пример того, как она создаётся: в Нижнем Новгороде начались заболевания холерой и какой-то мещанин стал рассказывать, что доктора морят больных. Губернатор Баранов приказал арестовать его и отправить на работу санитаром в холерный барак. Но, проработав некоторое время, мещанин будто бы благодарил губернатора за урок, а Баранов сказал ему:

– Окунувшись башкой в правду — врать не станешь!

Баранов был человек грубый, но не глупый, я думаю, что он мог сказать такие слова. А впрочем, всё равно, кто сказал их.

Вот на таких живых мыслях я учился думать и писать. Эти мысли дворников, адвокатов, «бывших» и всяких других людей я находил в книгах одетыми в другие слова, таким образом факты жизни и литературы взаимно дополняли друг друга.

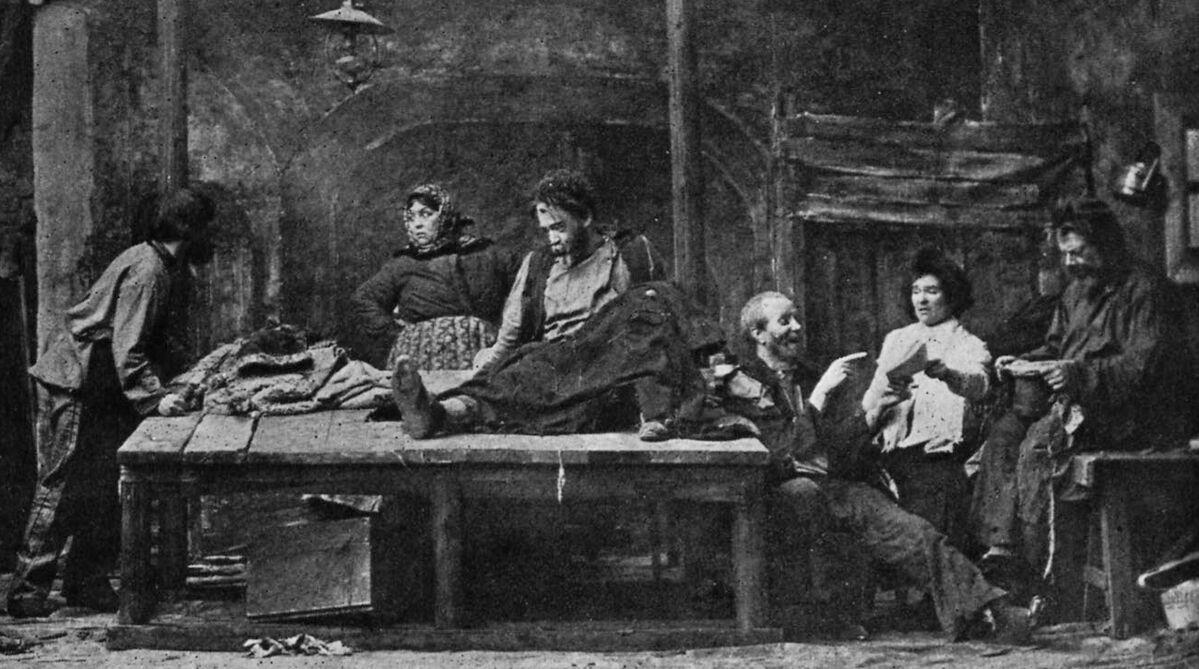

Постановка пьесы М. Горького «На дне» (Московский Художественный театр, 1904)

Почему я писал о «босяках»

Потому, что, живя в среде мелкого мещанства, видя пред собою людей, единственным стремлением которых было стремление жульнически высасывать кровь человека, сгущать её в копейки, а из копеек лепить рубли, я тоже, как девятнадцатилетний корреспондент мой, «всем своим трепетом» возненавидел эту комариную жизнь обыкновенных людей, похожих друг на друга, как медные пятаки чекана одного года.

Босяки явились для меня «необыкновенными людями». Необыкновенно в них было то, что они, люди «деклассированные», — оторвавшиеся от своего класса, отвергнутые им, — утратили наиболее характерные черты своего классового облика. В Нижнем, в «Миллионке», среди «золотой роты», дружно уживались бывшие зажиточные мещане с моим двоюродным братом Александром Кашириным, кротким мечтателем, с художником-итальянцем Тонтини, учителем гимназии Гладковым, бароном Б., с помощником полицейского пристава, долго сидевшим в тюрьме за грабёж, и со знаменитым вором Николкой-генералом, настоящая фамилия которого была Фан-дер-Флит.

В Казани, на «Стеклянном заводе», жило человек двадцать таких же разношёрстных людей. Студент Радлов или Радунов, старик-тряпичник, отбывший десять лет каторги; бывший лакей губернатора Андриевского Васька Грачик; машинист Родзиевич, сын священника, белорус, ветеринар Давыдов. В большинстве своём люди эти были нездоровы, алкоголики, жили они не без драк между собою, но у них хорошо было развито чувство товарищеской взаимопомощи, всё, что им удавалось заработать или украсть, — пропивалось и проедалось вместе. Я видел, что хотя они живут хуже «обыкновенных людей», но чувствуют и сознают себя лучше их, и это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег. А некоторые из них могли бы копить, в них ещё остались признаки «хозяйственности» и любовь к «порядочной» жизни. Копить они могли бы потому, что Васька Грачик, ловкий и удачливый вор, приносил им нередко свою добычу и сдавал её «казначею» Родзиевичу, который распоряжался «хозяйством» завода бесконтрольно и был удивительно мягкий, безвольный человек.

Помню несколько сцен такого рода: кто-то украл и принёс хорошие охотничьи сапоги, решено было пропить их. Но Родзиевич, больной, за несколько дней перед этим избитый полицией, сказал, что пропить следует только голенища, а головки отрезать и дать Студенту, он ходит в развалившихся опорках.

– Застудит ноги — сдохнет, а человек хороший.

Головки отрезали, но старый каторжанин предложил сшить из голенища две пары лаптей, одну — для себя, другую — для Родзиевича. Так и не пропили сапоги.

Странные были люди среди босяков, и многого я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни обывателей говорили насмешливо, иронически, но не из чувства скрытой зависти, не потому что «видит око, да зуб неймёт», а как будто из гордости, из сознания, что живут они — плохо, а сами по себе лучше тех, кто живёт «хорошо».

Постановка пьесы М. Горького «На дне» (Московский Художественный театр, 1904)

Изображённого мною в «Бывших людях» содержателя ночлежки Кувалду я увидал впервые в камере мирового судьи Колонтаева. Меня поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в лохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение, с которым он возражал полицейскому, обвинителю, и потерпевшему — трактирщику, избитому Кувалдой. Также изумлён был я беззлобной насмешливостью одесского босяка, рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе «Челкаш». С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы, — улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу: «Так и пустил я его с деньгами; иди, болван, ешь кашу!»

Он мне напомнил «благородных» героев Дюма. Из больницы мы вышли вместе, и, сидя со мною в люнетах лагеря за городом, угощая меня дыней, он предложил: «Может — займёшься со мною хорошим делом? С тебя, думаю, толк будет».

Я был очень польщён этим предложением, но в ту пору я уже знал, что есть дело более полезное, чем контрабанда и воровство.

Так вот чем объясняется моё пристрастие к «босякам» — желанием изображать людей «необыкновенных», а не людей нищеватого, мещанского типа. Тут, конечно, сказалось и влияние иностранной и прежде других французской литературы, более красочной и яркой, чем русская. Но главным образом тут действовало желание прикрасить за свой счёт — «вымыслом» — «томительно бедную жизнь», о которой говорит пятнадцатилетняя девушка.

Это желание, как я уже сказал, называется «романтизмом». Некоторые критики считали мой романтизм отражением философского идеализма. Я думаю, что это неправильно.

Философский идеализм учит, что над человеком, животным и над всеми вещами, которые человек создаёт, существуют и главенствуют «идеи»; они служат совершеннейшими образцами всего, творимого людьми, и человек, в деятельности своей, вполне зависит от них, вся его работа сводится к подражанию образцам, «идеям», бытие которых он якобы смутно чувствует.

Для меня не существует идеи вне человека, для меня именно он и только он является творцом всех вещей и всех идей, именно он — чудотворец и в будущем владыка всех сил природы. Самое прекрасное в мире нашем то, что создано трудом, умной человеческой рукой, и все наши мысли, все идеи возникают из трудового процесса, в чём убеждает нас история развития искусства, науки, техники. Мысль приходит после факта. Пред человеком я потому преклоняюсь, что, кроме воплощений его разума, его воображения, его домысла, — не чувствую и не вижу ничего в нашем мире.

И если уж надобно говорить о священном, — так священно только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть; священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим; священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей, священен его труд.

Из цикла «Русские сказки» (1912)

II. Поэт

А ещё был такой случай.

Некто, считая себя поэтом, писал стихи, но — почему-то всё плохие, и это очень сердило его.

Вот однажды, идёт он по улице и видит: валяется на дороге кнут — извозчик потерял.

Осенило поэта вдохновение, и тотчас же в уме его сложился образ:

Как чёрный бич, в пыли дорожной

Лежит — раздавлен — труп змеи.

Над ним — рой мух гудит тревожно,

Вокруг — жуки и муравьи.

Белеют тонких рёбер звенья

Сквозь прорванную чешую...

Змея! Ты мне напоминаешь

Любовь издохшую мою...

А кнут встал на конец кнутовища и говорит, качаясь:

— Ну, зачем врёшь? Женатый человек, грамоту знаешь, а — врёшь! Ведь не издыхала твоя любовь, жену ты и любишь и боишься её...

Поэт рассердился:

— Это не твоё дело!..

— И стихи скверные...

— А тебе и таких не выдумать! Только свистеть можешь, да и то не сам.

— А всё-таки зачем врёшь? Ведь не издыхала любовь-то?

— Мало ли чего не было, а нужно, чтоб было...

— Ой, побьёт тебя жена! Отнеси-ка ты меня к ней...

— Как же, дожидайся!

— Ну, бог с тобой! — сказал кнут, свиваясь штопором, лёг на дороге и задумался о людях, а поэт пошёл в трактир, спросил бутылку пива и тоже стал размышлять, но — о себе.

«Хотя кнут и — дрянь, но стихи опять плоховаты, это верно! Странное дело! Один пишет всегда плохие стихи, а другому иной раз удаются хорошие — до чего всё неправильно в этом мире! Дурацкий мир!»

Так он сидел, пил и, всё более углубляясь в познавание мира, пришёл, наконец, к твёрдому решению: «Надо говорить правду: совершенно никуда не годится этот мир, и человеку в нём даже обидно жить!» Часа полтора думал он в этом направлении, а потом сочинил:

Пёстрый бич наших страстных желаний

Гонит нас в кольца Смерти-Змеи,

Мы плутаем в глубоком тумане.

Ах — убьёмте желанья свои!

Они в даль нас обманно манят,

Мы влачимся сквозь тёрн обид,

По пути — сердце скорби нам ранят,

А в конце его — каждый убит...

И прочее в этом духе — двадцать восемь строк.

— Вот это — ловко! — воскликнул поэт и пошёл домой, очень довольный собою.

Дома он прочитал стихи жене — ей тоже понравилось.

— Только, — сказала она, — первое четверостишие как будто не того...

— Сожрут! Пушкин начал тоже «не того»... Зато — размер каков? Панихида!

Потом он стал играть со своим сынишкой: посадив его на колено и подкидывая, пел тенорком:

Скок-поскок

На чужой мосток!

Эх, буду я богат —

Я свой намощу,

Никого не пущу!

Очень весело провели вечер, а утром поэт снёс стихи редактору, и редактор сказал глубокомысленно — они все глубокомысленны, редактора, оттого-то журналы и скучны.

— Гм? — сказал редактор, трогая себя за нос. — Это, знаете, не плохо, а главное, — очень в тон настроению времени, очень! М-да, вот вы, пожалуй, и нашли себя. Ну-с, продолжайте в том же духе... Шестнадцать копеек строка... четыре сорок восемь... Поздравляю!

Потом стихи были напечатаны, и поэт почувствовал себя именинником, а жена усердно целовала его, томно говоря:

— М-мой поэт, о-о...

Славно время провели!

А один юноша — очень хороший юноша, мучительно искавший смысла жизни, — прочитал эти стихи и застрелился. Он, видите ли, был уверен, что автор стихов, прежде чем отвергнуть жизнь, искал смысла в ней так же долго и мучительно, как искал сам он, юноша, и он не знал, что эти мрачные мысли продаются по шестнадцати копеек строка. Серьёзный был.

Да не помыслит читатель, что я хочу сказать, будто бы порою даже кнут может быть употреблён с пользою для людей.

Цитаты из произведений Максима Горького

Человек — это звучит гордо. («На дне»)

Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство! («На дне»)

Кто слаб душой... и кто живёт чужими соками, — тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие — прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрёт чужого — зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека! («На дне»)

Нужно жить всегда влюблённым во что-нибудь недоступное тебе... Человек становится выше ростом оттого, что тянется кверху... («Фома Гордеев»)

Ничто — ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. («Старуха Изергиль»)

За всё, что человек берёт, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. («Старуха Изергиль»)

Что же можно выдумать безумнее действительности? («Жизнь Клима Самгина»)

***

***