Нормы отпуска осветительных керосинок и расхода керосина для освещения помещений

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Как вы уже поняли, сегодня речь пойдёт о керосинках, точнее о керосиновых лампах. Конечно же, вспоминать мы будем не самоделки, сделанные золотыми руками фронтовых умельцев и о которых пару лет назад рассказывал уважаемый Николай Берг в своей публикации Окопная лампа.

Коптилки, найденные при раскопках

А поговорим о лампах и фонарях, которые изготавливала и поставляла в войска отечественная промышленность. До недавнего времени, заводские керосинки у меня ассоциировались только с одним предметом - фонарём "Летучая мышь". Отличная лампа, сохранившая свой дизайн и устройство до XXI века, с успехом служившая и в Российской армии, в качестве прибора аварийного освещения. Но, оказывается это была не единственная заводская керосинка, светившая бойцам Красной Армии.

Фонарь "Летучая мышь"

Один из моих хороших знакомых, изучавший "Материал по использованию опыта Отечественной войны 1941-1944 г.г.", подготовленный Интендантским Управлением 1-го Белорусского фронта, прислал фрагмент этого доклада, сопровождённый вопросом: "Саш, а при какие "лилипуты" пишут снабженцы? Их фото хотя бы есть?".

ЦА МО. Фонд № 87; Опись № 12391; Дело № 461, стр. 90

Судя по контексту, речь шла о керосиновой лампе или фонаре, и поискав, я нашёл керосинку, по моему мнению, похожую на искомую. Очень надеюсь, что это правильная, настоящая фотография "лилипута". Во-всяком случае, спичечный коробок возле этой лампы и такие же спички на фото с "Летучей мышью" указывают на это.

Коптилка "Лилипут"

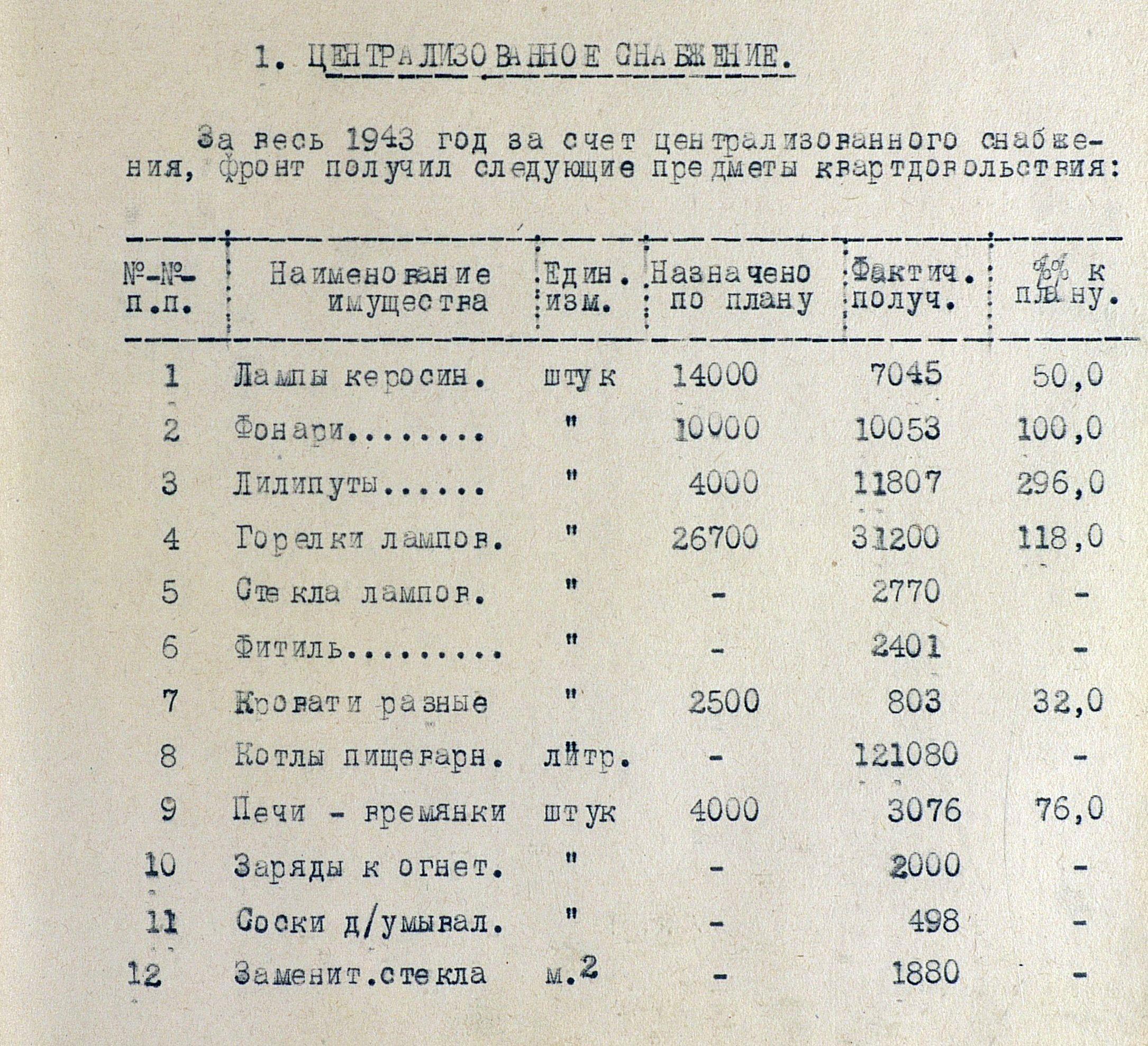

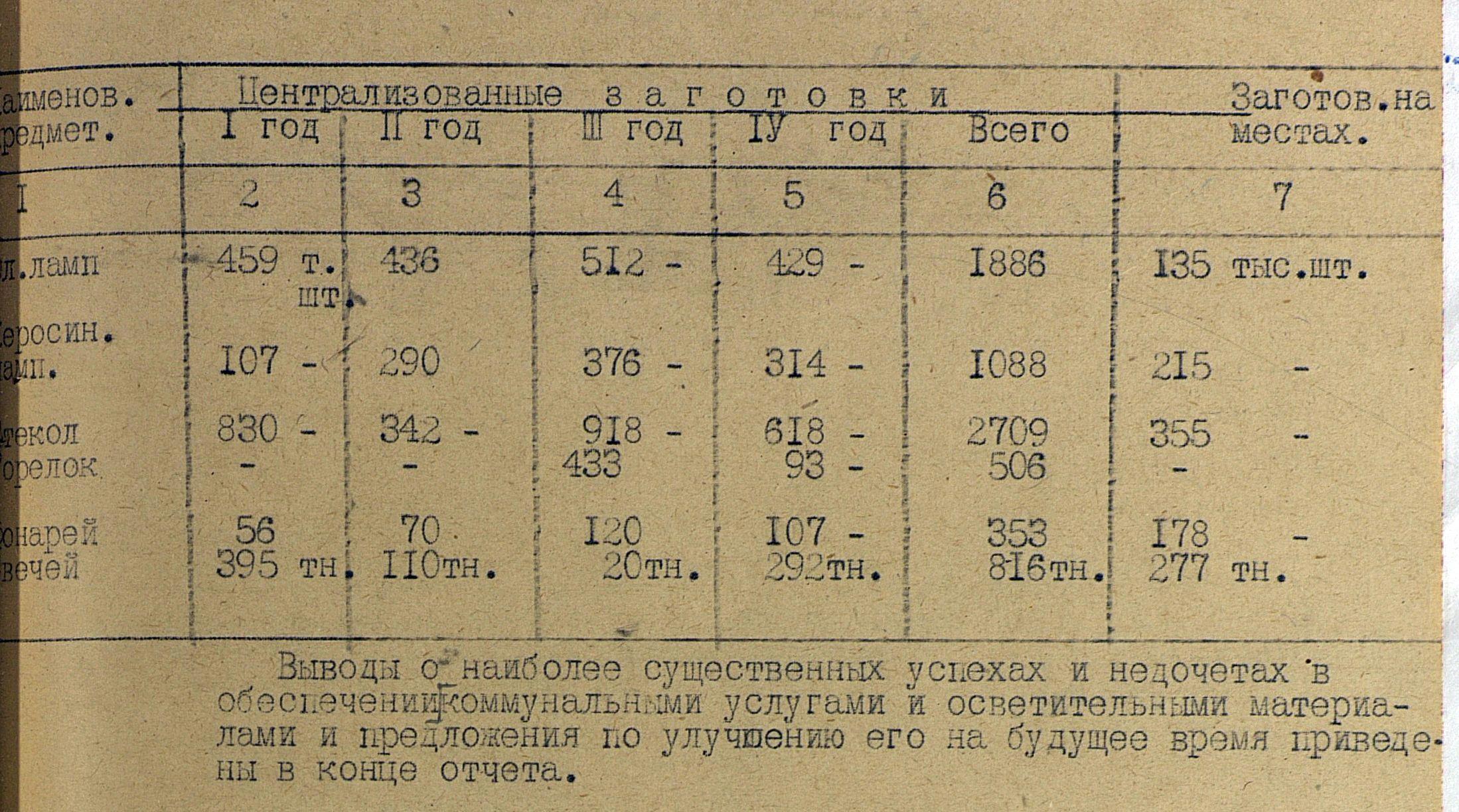

В комментариях к заметкам, подобных сегодняшней, можно встретить вопросы: сколько керосиновых ламп было выпущено и кто обеспечивал воинские части керосином. Лучшим ответом на оба вопроса будет цитата из "Отчёта Квартирно-эксплуатационного управления Главного интендантского управления Красной Армии за период Отечественной войны":

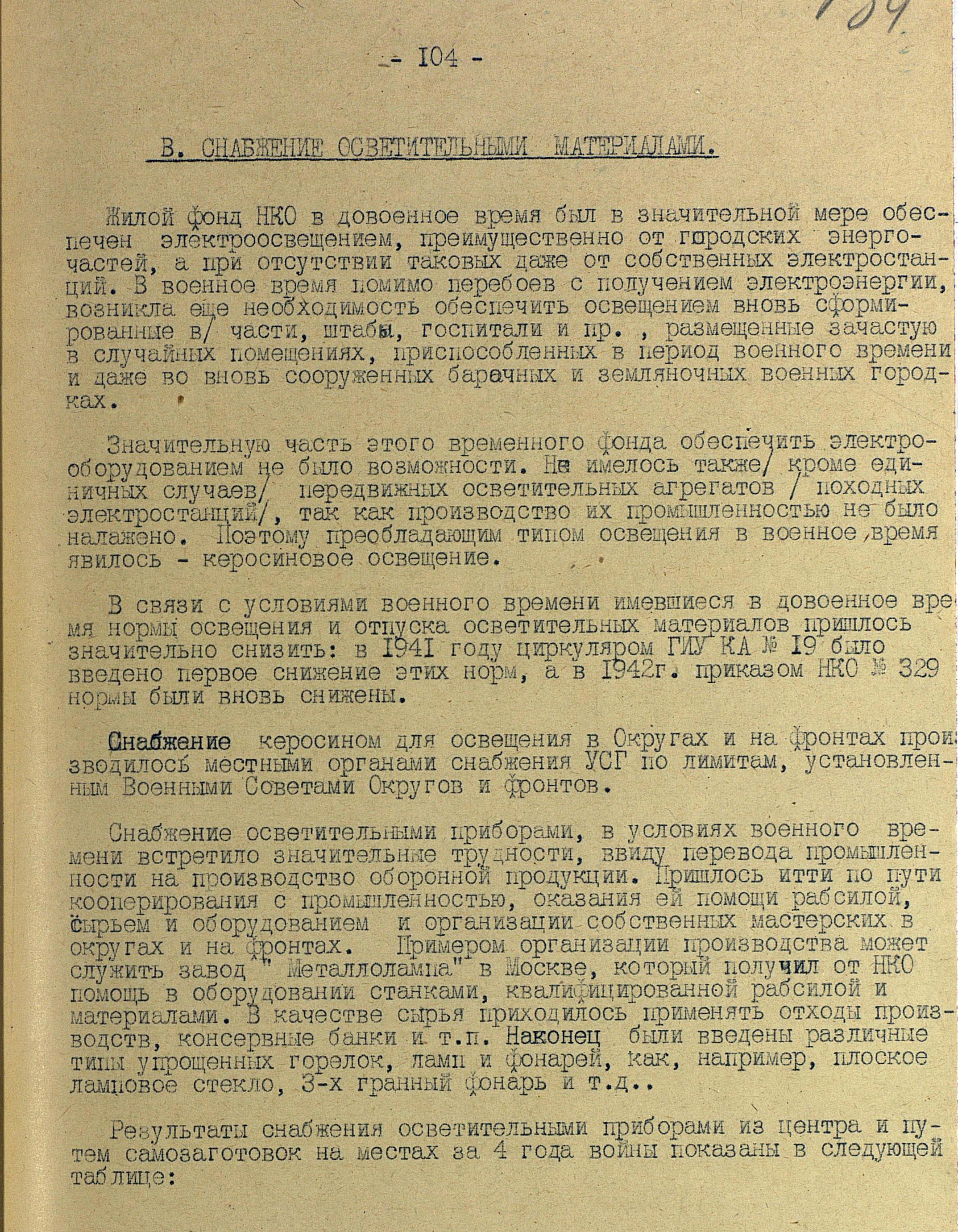

ЦА МО. Фонд № 87; Опись № 12391; Дело № 466, стр. 104 - 105

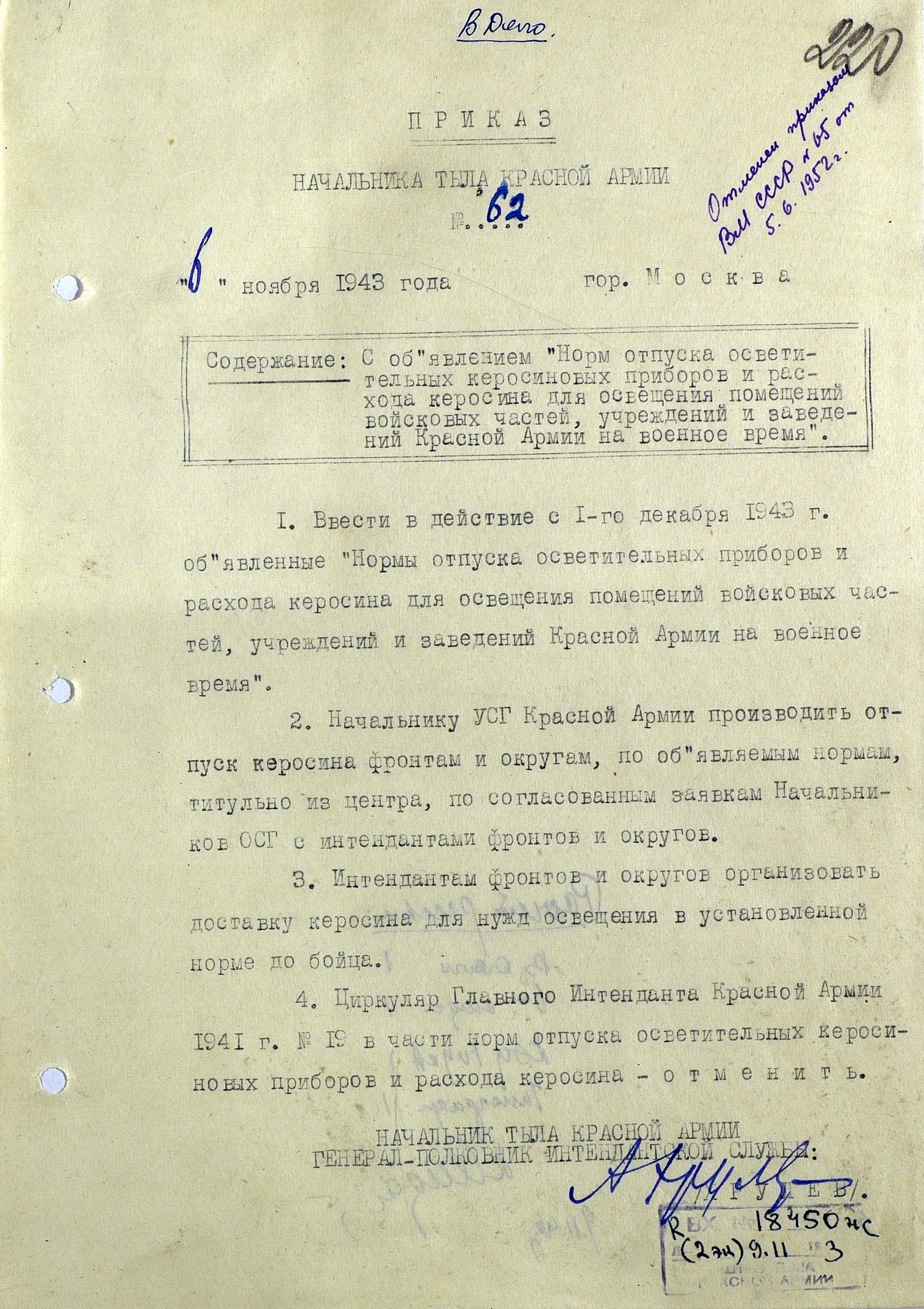

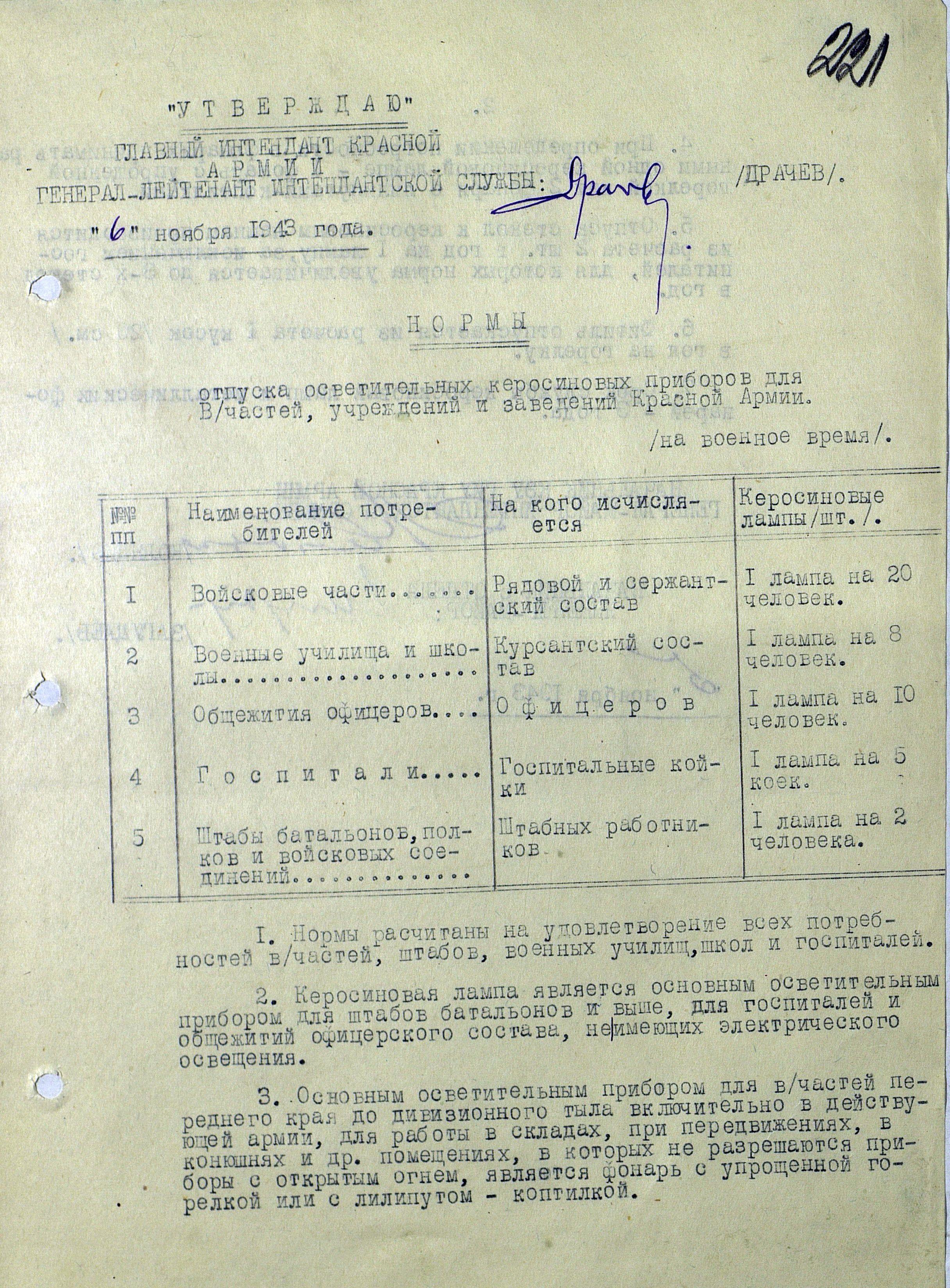

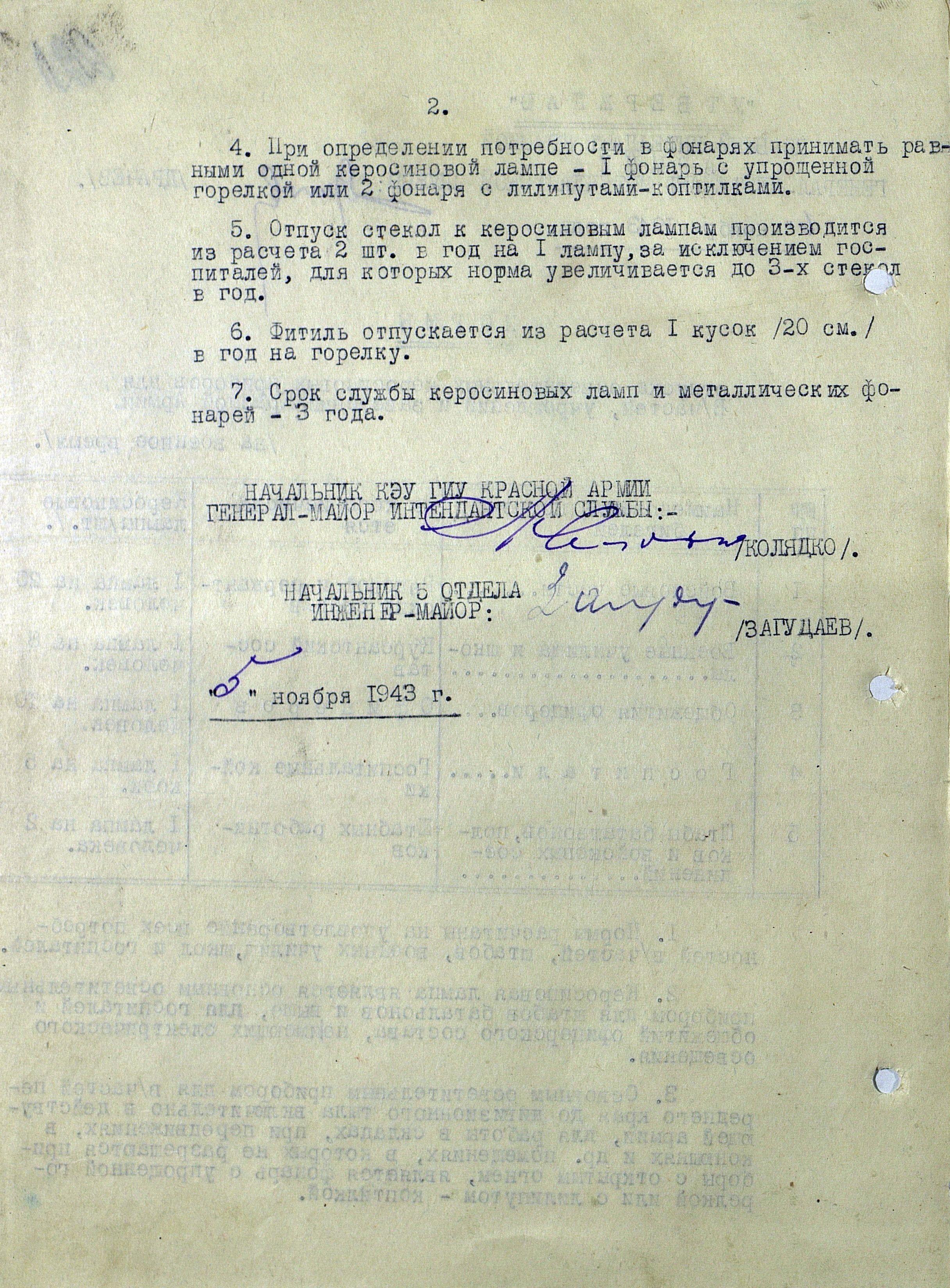

К сожалению, пока не удалось найти Циркуляр Главного Интенданта Красной Армии 1941 г. № 19, в соответствии с которым определялись нормы отпуска керосина и осветительных приборов ранее, но хотя бы кому и из какого расчёта полагались фонари и лампы, начиная с ноября 1943 г., теперь знаем:

ЦА МО. Фонд № 67; Опись № 920297; Дело № 1

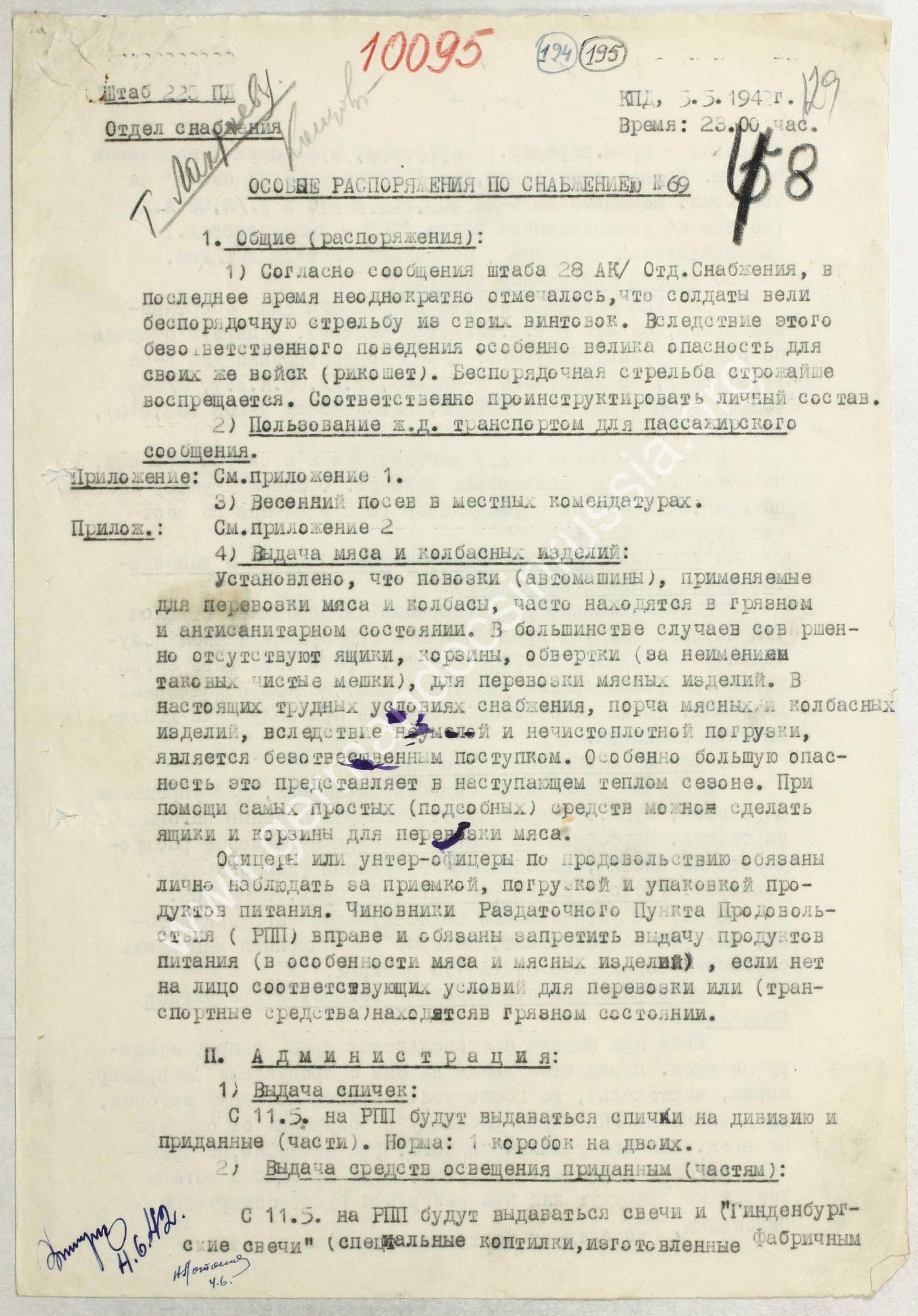

А как решал вопросы освещения противник? Благодаря помощи уважаемого Paparazi, немного удалось узнать и по этой теме.

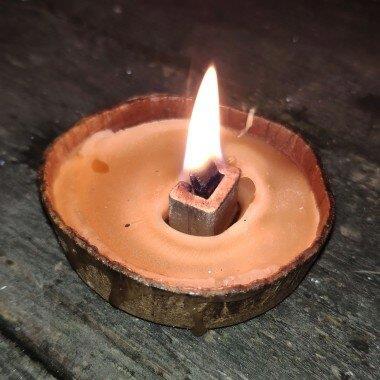

И вновь появляется незнакомое для меня понятие: "Гинденбургская свеча". Выглядит этот светильник так:

На Дзене (https://dzen.ru/a/YlkE7fAF7AkxHuO9?ysclid=m9waujusc1432667768) нашёл следующую информацию:

Например, в германской армии в 1914 - 1918 годы была популярна СВЕЧА ГИНДЕНБУРГА, названная так в честь их главнокомандующего Пауля фон Гинденбурга. Её также называли "блиндажной свечой" или "траншейной свечой". Представляла она собой плоскую чашку диаметром примерно 5-8 см и глубиной 1-1, 5 см, заполненную салом или воском. В центре был воткнут короткий фитиль, который горел в течение нескольких часов.

Любопытно, что сначала эти чашки делали из картона, но позже стали производить из жести. Это говорит о том, что СВЕЧИ ГИНДЕНБУРГА пользовались большой популярностью на фронте и их производили промышленным способом в огромном количестве. Появились даже модификации - например, с двумя фитилями, благодаря чему можно было регулировать "мощность" источника света.

Подобные свечи использовались и во время Второй мировой войны...

На этом на сегодня всё. Продолжение следует.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.