О руководстве по работе гужтранспортных частей и подразделений Красной Армии

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Странное дело, публикаций о транспортном обеспечении Красной Армии в годы войны, подвозе, эвакуации, логистики в интернете много, а понадобилось узнать количество гужтранспортных частей и подразделений так какой-то обобщающей информации, по отдельным батальонам и ротам, за каждый год войны и не нашёл.

Когда речь заходит об этих, непривычных сегодня, но вполне необходимых в 20 веке частях и подразделениях, авторы, естественно, первым делом вспоминают следующее:

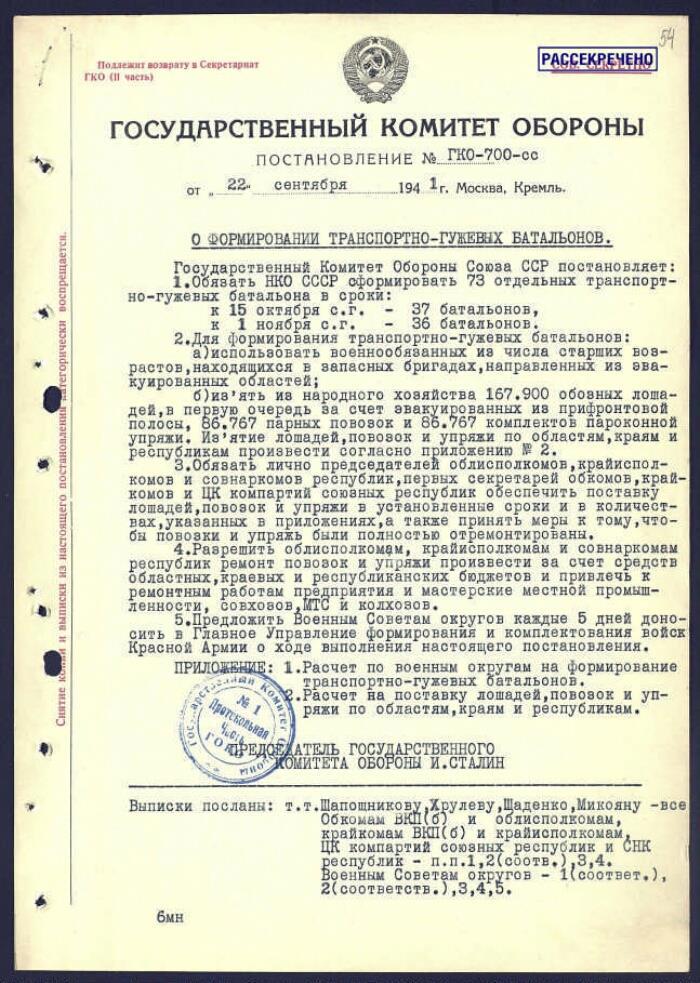

По постановлению ГКО от 22 сентября 1941 года Наркомат обороны должен был сформировать 73 отдельных транспортно-гужевых батальона к 1 ноября 1941 года.

Этот документ найти несложно, в том числе и полную версию, со всеми приложениями и обоснованием Тыла Красной Армии.

https://www.prlib.ru/item/1339269

Не совсем понятно, до какого года просуществовали батальоны, но в 1944 году, в составе Красной Армии были и батальоны, и роты, и взводы. С ротами картина следующая: как пишет ИИ

Также известно, что в дни Сталинградской битвы на фронтах работали 209 гужевых транспортных рот фронтового и армейского подчинения, численность лошадей в которых составляла более 30 тысяч голов.

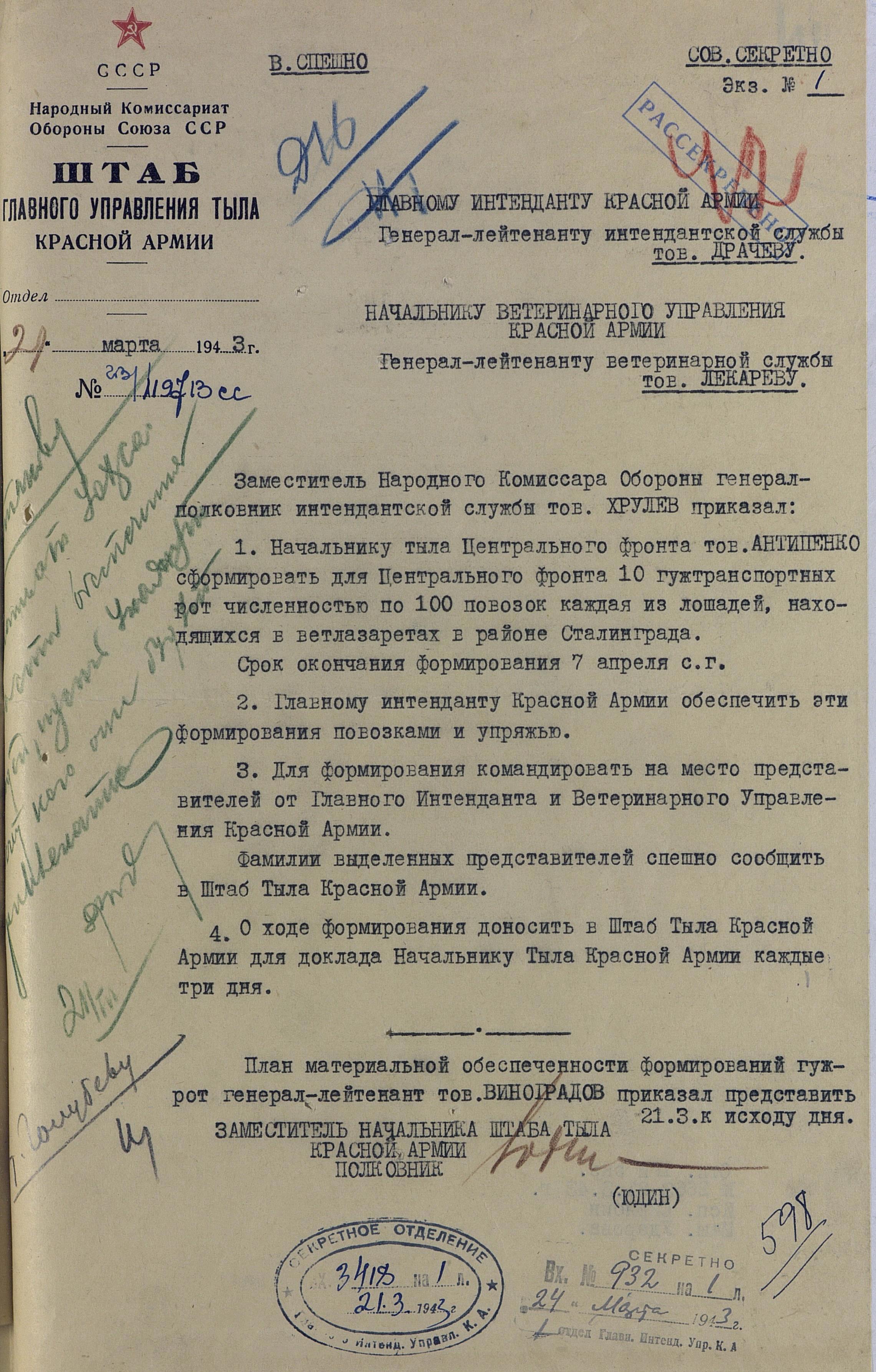

С численностью поголовья можно и согласиться, при условии обеспечения рот одноконными повозками и лишь в единичных случаях — двуконными. Исследователям действительно приходится не сладко. Взять, к примеру формирование для Центрального фронта в марте 1943 года гужтранспортных рот. Приказ генерал-полковника Хрулёва предписывает создать 10 рот по 100 повозок в каждой, а вот каких конкретно повозок — непонятно. А от этого зависит численность поголовья лошадей.

ЦА МО. Фонд № 87; Опись № 12391; Дело № 189

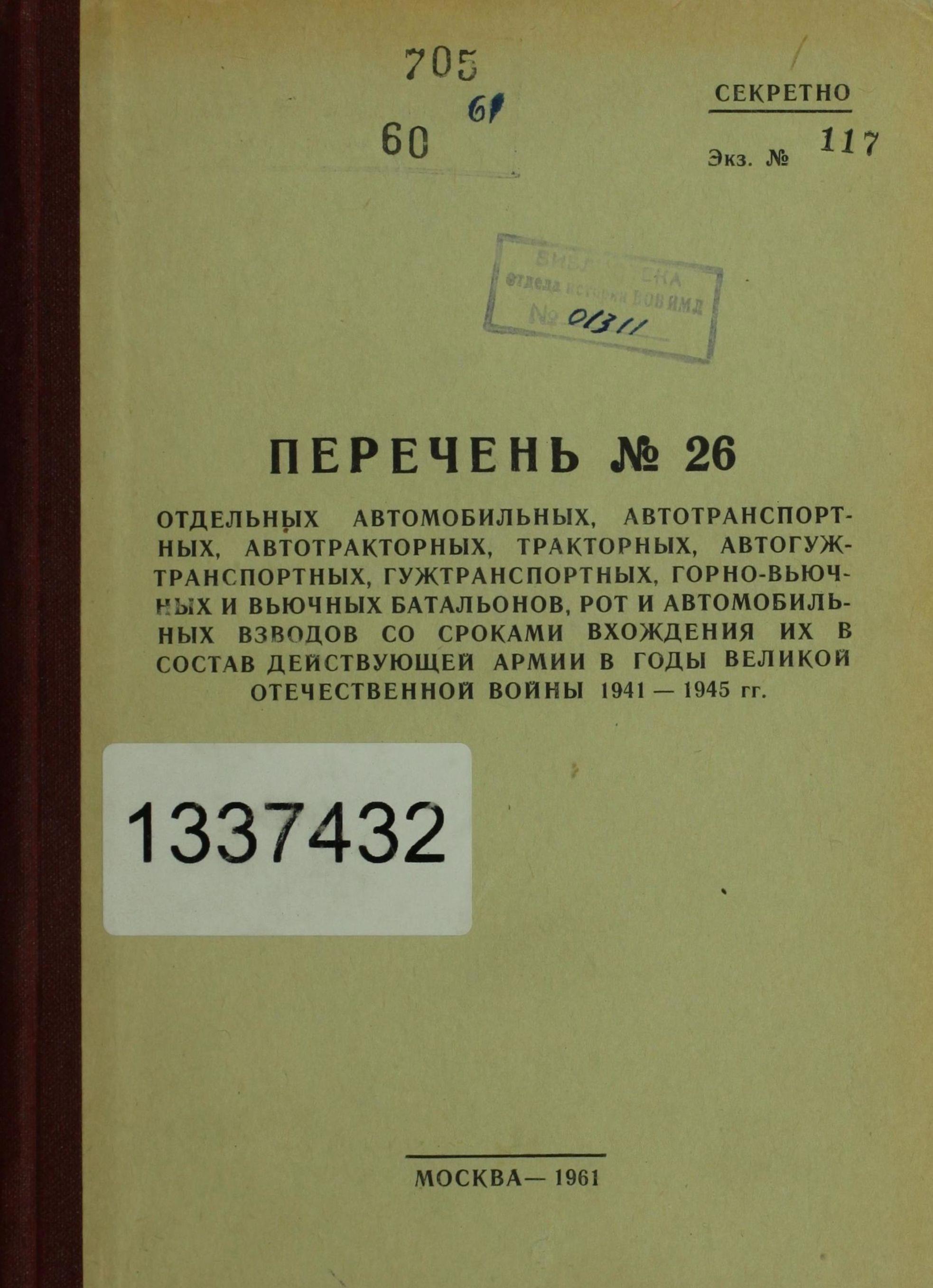

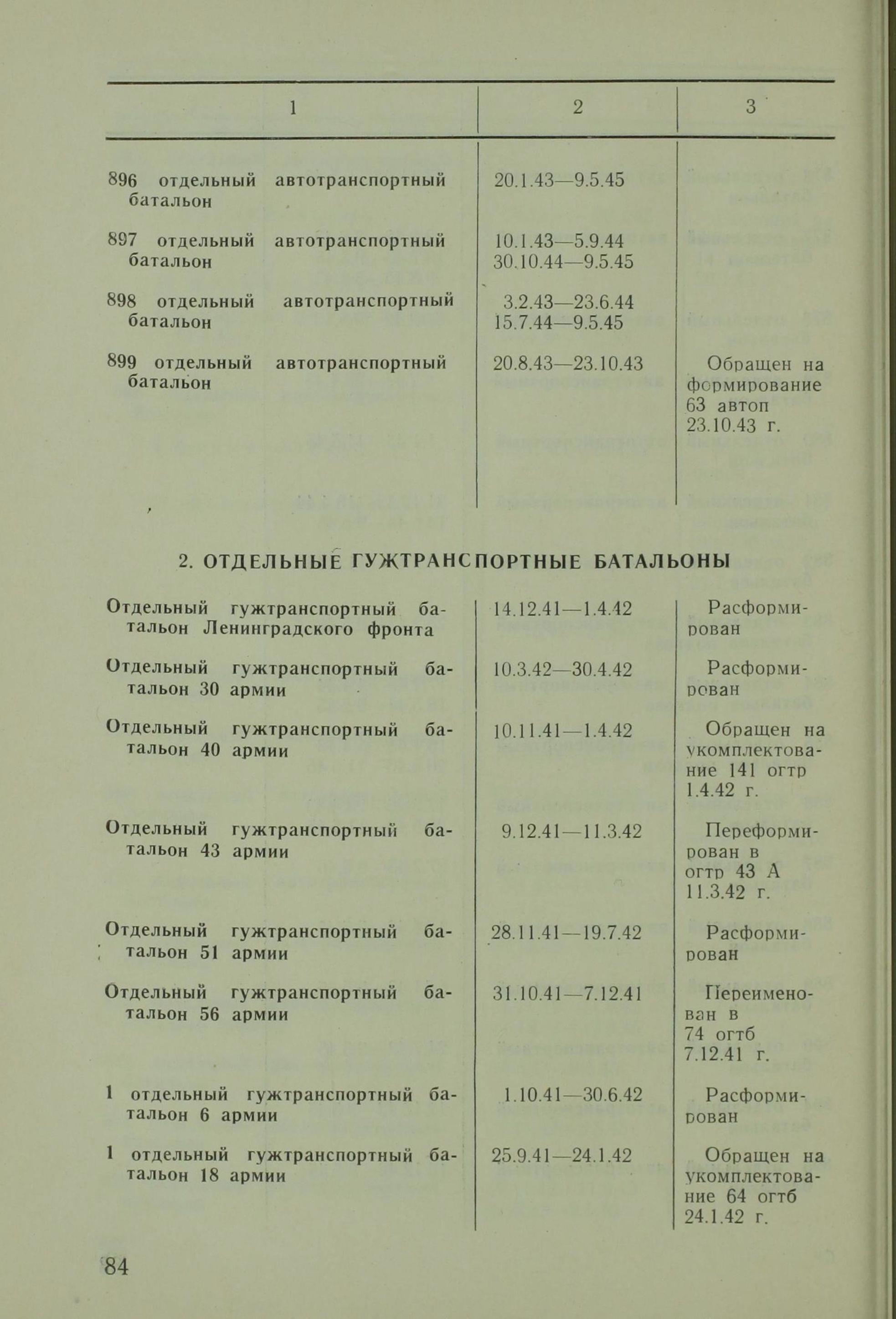

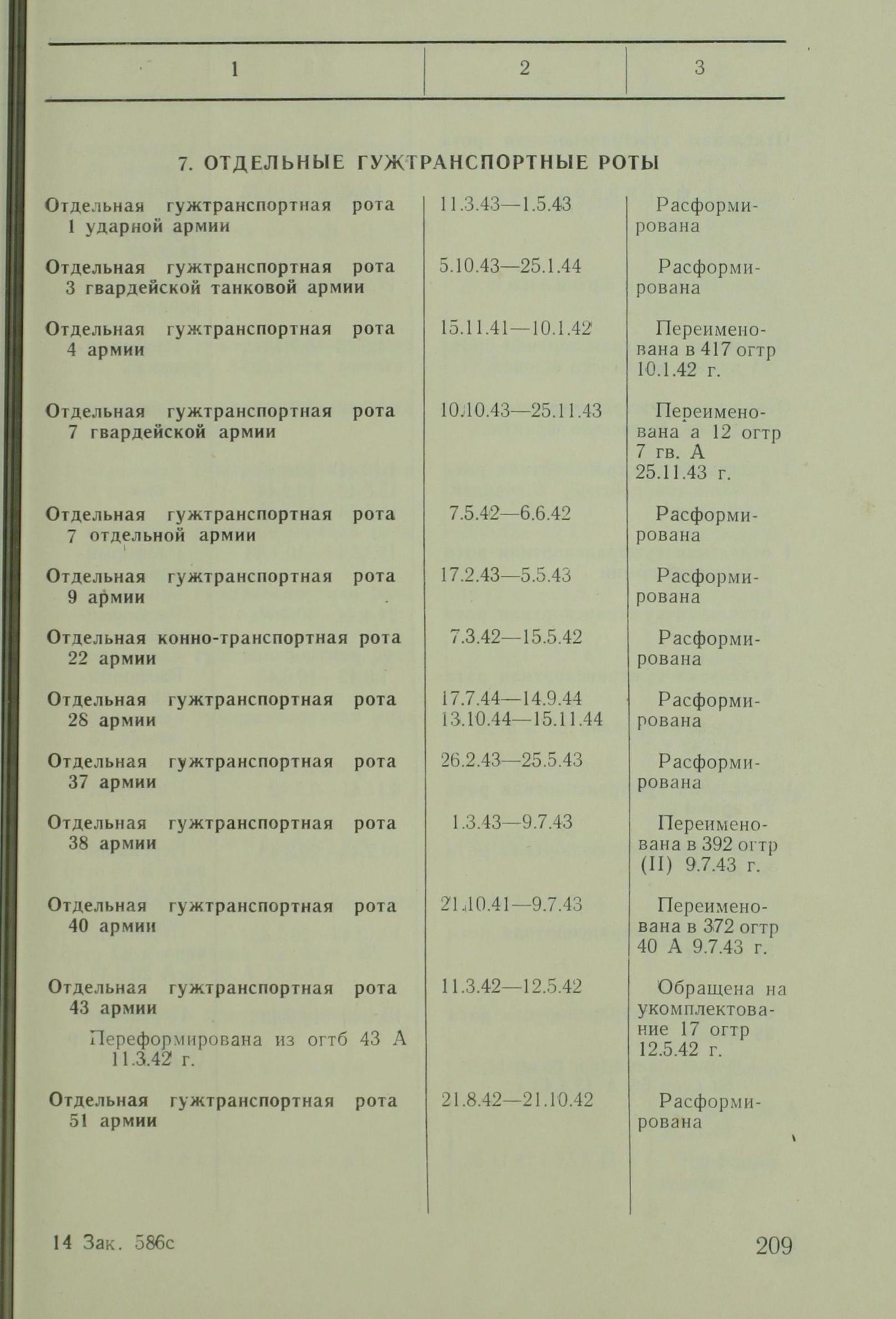

Продолжив поиски, нашёл замечательные перечень, в который должны быть включены все отдельные транспортные части и подразделения. Конечно, без линейных, входивших в состав дивизий, но и это уже хлеб.

(полностью документ можно прочитать на https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/268008-perechen-locale-nil-26-otdelnyh-avtomobilnyh-avtotransportnyh-avtotraktornyh-traktornyh-avtoguzhtransportnyh-guzhtransportnyh-gorno-vyuchnyh-i-vyuchnyh-batalonov-rot-i-avtomobilnyh-vzvodov-so-srokami-vhozhdeniya-ih-v-sostav-deystvuyuschey-armii-v-gody-velikoy#mode/inspect/page/1/zoom/4)

В перечень вошли Отдельные гужтранспортные батальоны, Отдельные автогужтранспортные батальоны, Отдельные гужтранспортные роты и даже Отдельный верблюже-вьючный батальон.

В итоге выходит, что самих гужтранспортных частей в Красной Армии было много, а вот рассказов о тяжёлом труде военнослужащих гужевых батальонов, рот и взводов — очень мало. Получается, что военный шофёр — профессия уважаемая, её посвящают стихи и песни, пишут книги, а ездовой — недостоин упоминания. При том, что задачи и у автомобильного и у гужтранспортного батальона схожие. Да, предельная норма суточного перехода лошадки, в боевой обстановке, требующая особого напряжения работы транспортов составляет 40 — 50 км (с последующим отдыхом не менее суток). Для машины это плёвое дело. Зато лошади пройдут там и тогда, когда автотранспорт будет стоять на плотном приколе: в распутицу, в снегопад или по болотистой местности. А бойцу в окопе неважно, кто привёз хлеб, консервы, махорку, патроны и прочее, бойцы будут одинаково рады и шофёру, и ездовому.

Так что, тема интересная и поиск информации продолжу.

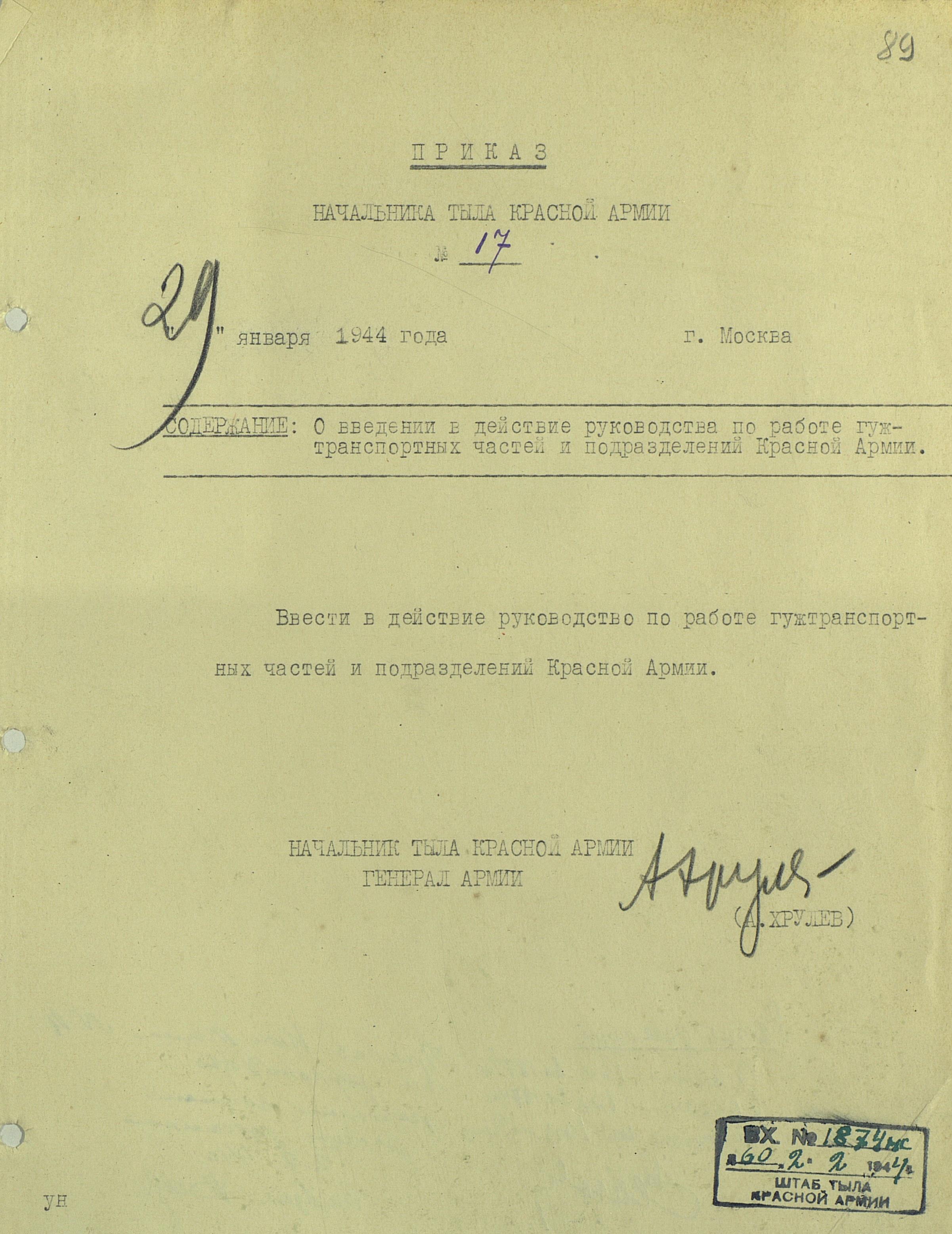

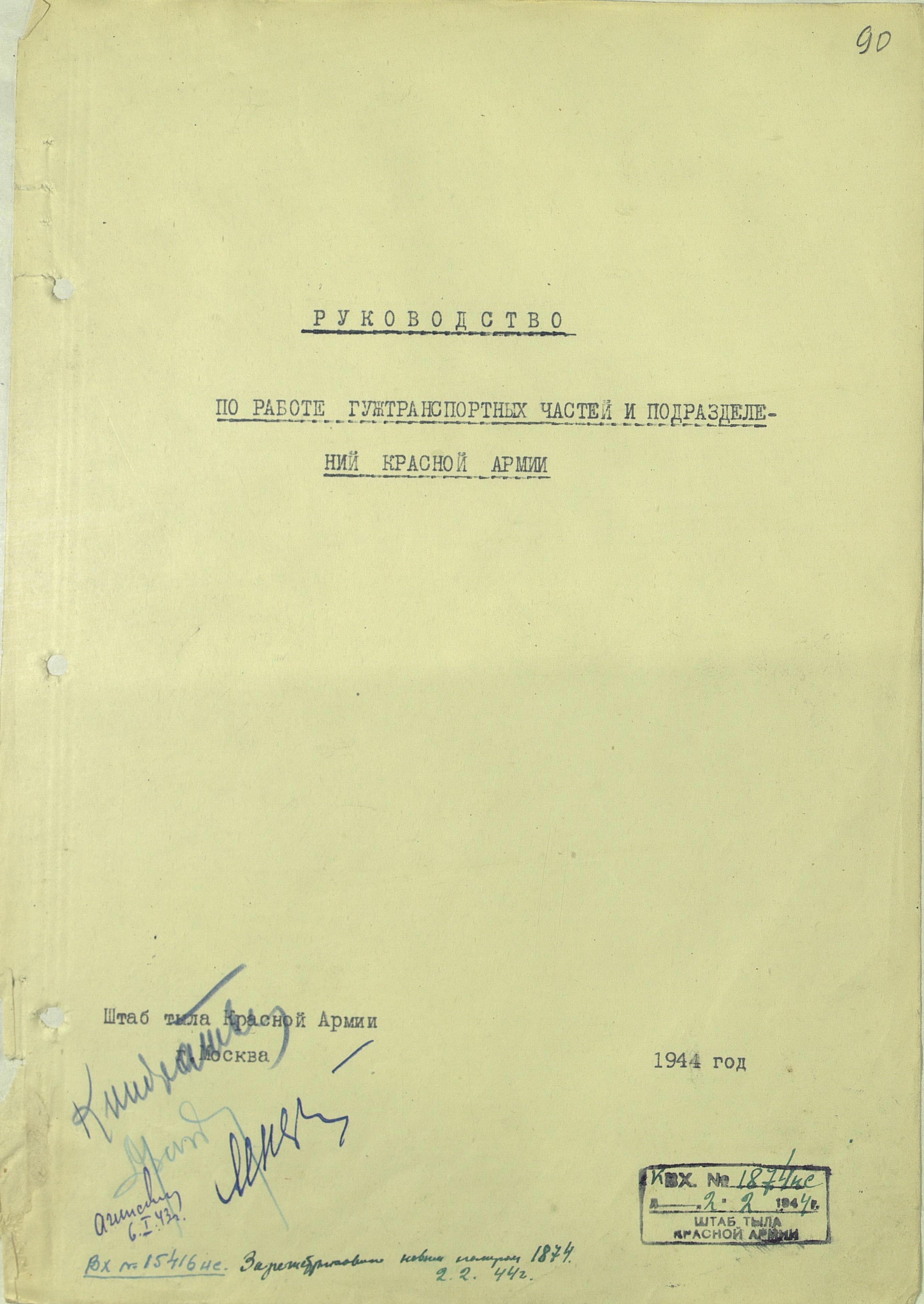

А сегодня поговорим о другом документе, приказе начальника Тыла Красной Армии от 29.01. 1944 г. № 17 Руководство по работе гужтранспортных частей и подразделений Красной Армии.

Да, и его пришлось вынести в раздел «Произведения». Во-первых, такие предложения от вас, уважаемые читатели, поступали неоднократно, а во-вторых — документ уж больно большой, с приложениями — более шести десятков страниц.

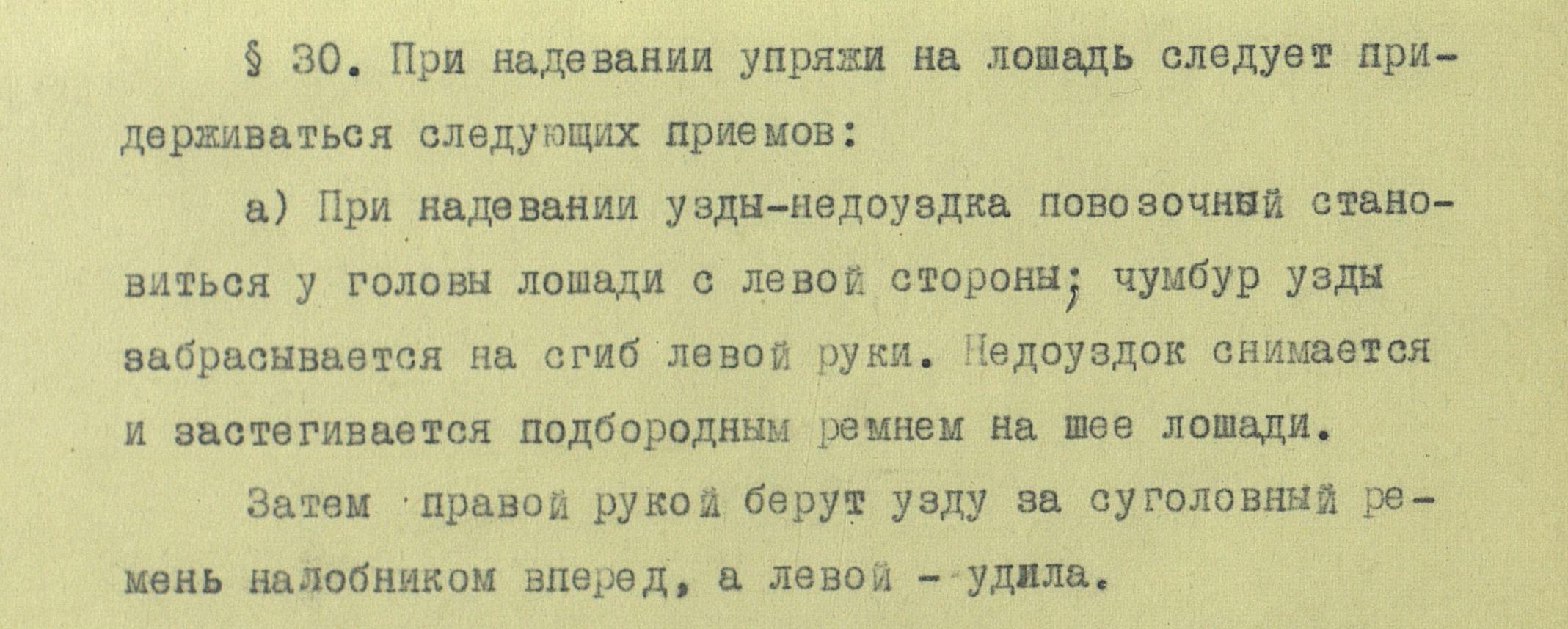

Прочитав его, кажется понял, почему авторы старательно избегают темы гужевого транспорта. Взять к примере такой фрагмент:

Нет, отдельные слова очень даже знакомы и понятны, но представить как это выглядит в реальности — не могу, не получается. Вроде и лошадок повидал немало, в нашей части их было две, вот только не запрягал их ни разу, не «лошадник».

Начал искать иллюстрации. Не доверяя Дзенам и прочим, нашёл на АТ публикации уважаемой Ольга Вэдер, в частности — Лошади. Запряжки. Часть 1. Шпаргалка № 3 для начинающего автора. Очень даже может быть, что её работы и в самом деле помогут как начинающим, так и вполне известным писателям.

Тема надевания упряжи на лошадей достаточно популярна. В интернете по ней можно найти целые диссертации. Но, некоторые нюансы, присущие армии, в них отсутствуют. Например: какие команды подаются в тех или иных случаях. Почему есть команда «отпрягай», а не «распрягай» я понял только с третьего раза, внимательно перечитав текст. Во-всяком случае — надеюсь, что правильно понял. Или то, что возница считается «мёртвым грузом»… Такое только военные и могли придумать, объединив все виды постоянных грузов, от веса повозки, до запаса фуража для лошади и запаса продовольствия для повозочного. А уж особенности движения по труднопроходимой местности или меры ПВО читаются на одном дыхании, как приключенческая книжка.

Так что, не отправляют авторы попаданцев в гужбат, боясь, что не справится, в постромках запутается. А может в читателе не уверены, боятся что не интересны ему все эти премудрости. Но, ведь про средние века и пишут, и читают. Значит есть надежда, что кто-то, когда-то и гужтранспортные части напишет. Ну а вдруг?

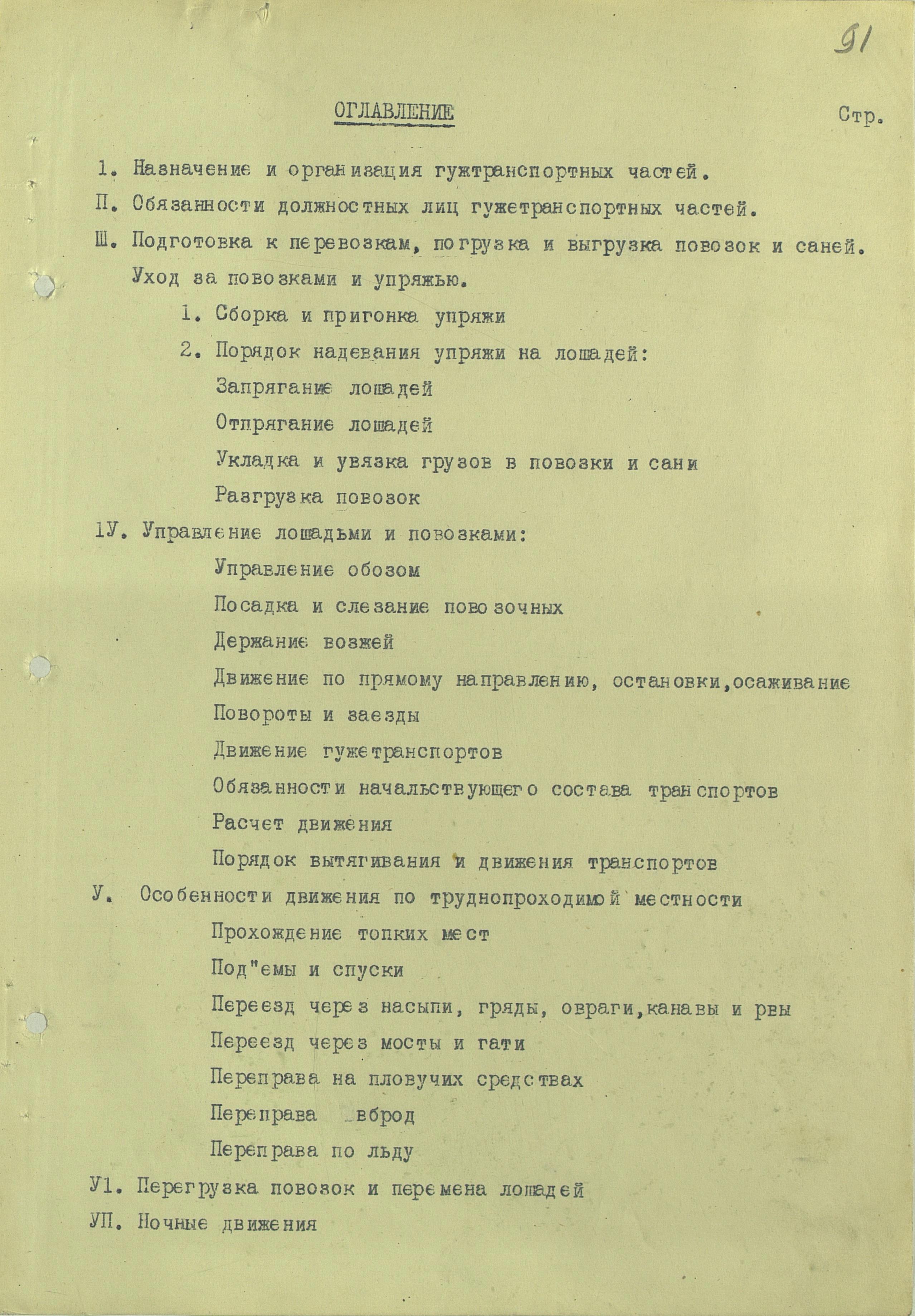

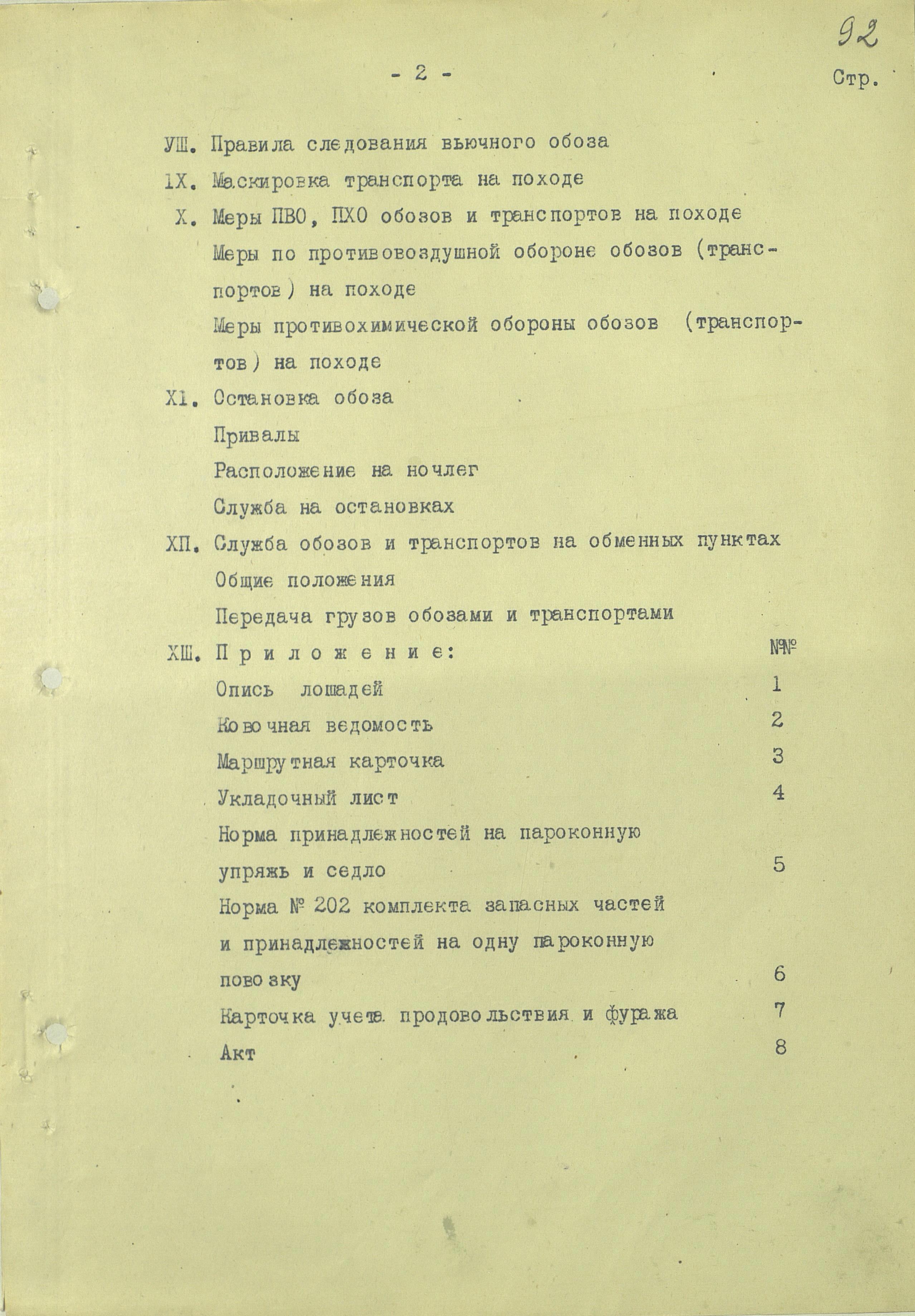

С содержанием Руководства можно ознакомиться ниже, а прочитать и при необходимости или желании скачать — по ссылке https://author.today/work/442573 .

Тем, кто интересуется подробностями обозного дела в Красной Армии, можно предложить к изучению Наставление по обозному делу РККА (1939 г.), которое тоже можно скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/HF4SidDjxWpTNg. Единственное - скан и сборку Наставления делал не я, но надеюсь документ скопирован полностью.

На этом на сегодня всё. Продолжение следует.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.