Слово Мастеру: Борис Васильев (21 мая 1924 — 11 марта 2013)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Я не отношу к себе термин «военная драматургия», «военная проза». Я всегда старался писать о человеке. Человеке в экстремальных условиях. Когда нет ни штабов, ни командиров, ни выполнения приказов, ни тылов, ни всей этой огромной гигантской военной машины, которая ведёт сражение. Когда речь идёт о сражениях, я могу сказать: да, это военная проза. Но когда речь идёт о человеке, который принимает решение сам, когда всё сваливается на него, когда он и командир, и участник боя, и всё что хотите, когда нет никого, кто может отдать ему приказ сверху, — тогда это для меня превращается просто в историю человека, попавшего в экстремальные условия. Ему надо самому принимать решение на базе своего нравственного багажа. Ему не на кого свалить ответственность.

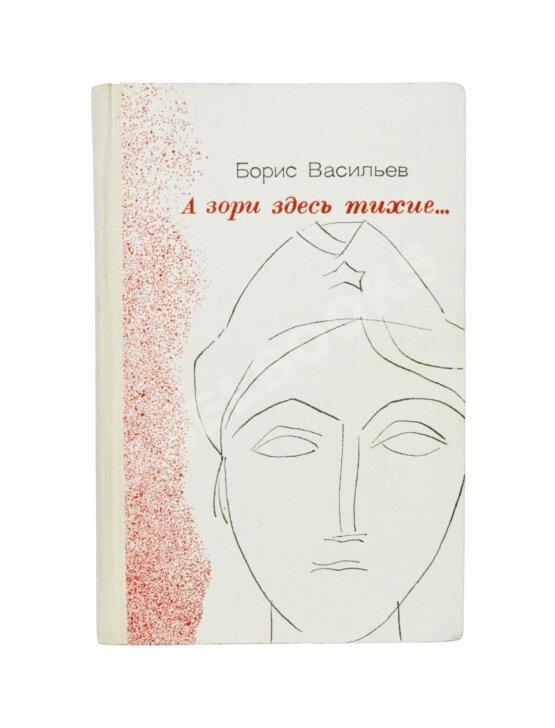

А зори здесь тихие…

О войне очень много рассказывалось людьми, прошедшими всю войну. Для того чтобы рассказывать о войне, я должен был найти свою интонацию. Поэтому я не очень торопился писать. Когда начал «А зори здесь тихие…», то и называлось не так, и сюжет был немножко иной, хотя направление было то же самое — борьба с десантом. Писал о том, что знал по личному опыту. Но сперва у меня действовали мужчины. И я не выразил самого главного — беспощадность войны. Когда убивают мужчину, это нормально, мужчины должны погибать за Родину. Куда им деваться? Но когда убивают женщину на войне — это выходит за рамки обычного представления, война с невероятно оскаленной мордой, лишается всякого флёра, героизма. И я героинями сделал женщин.

Первое прижизненное издание повести (1971)

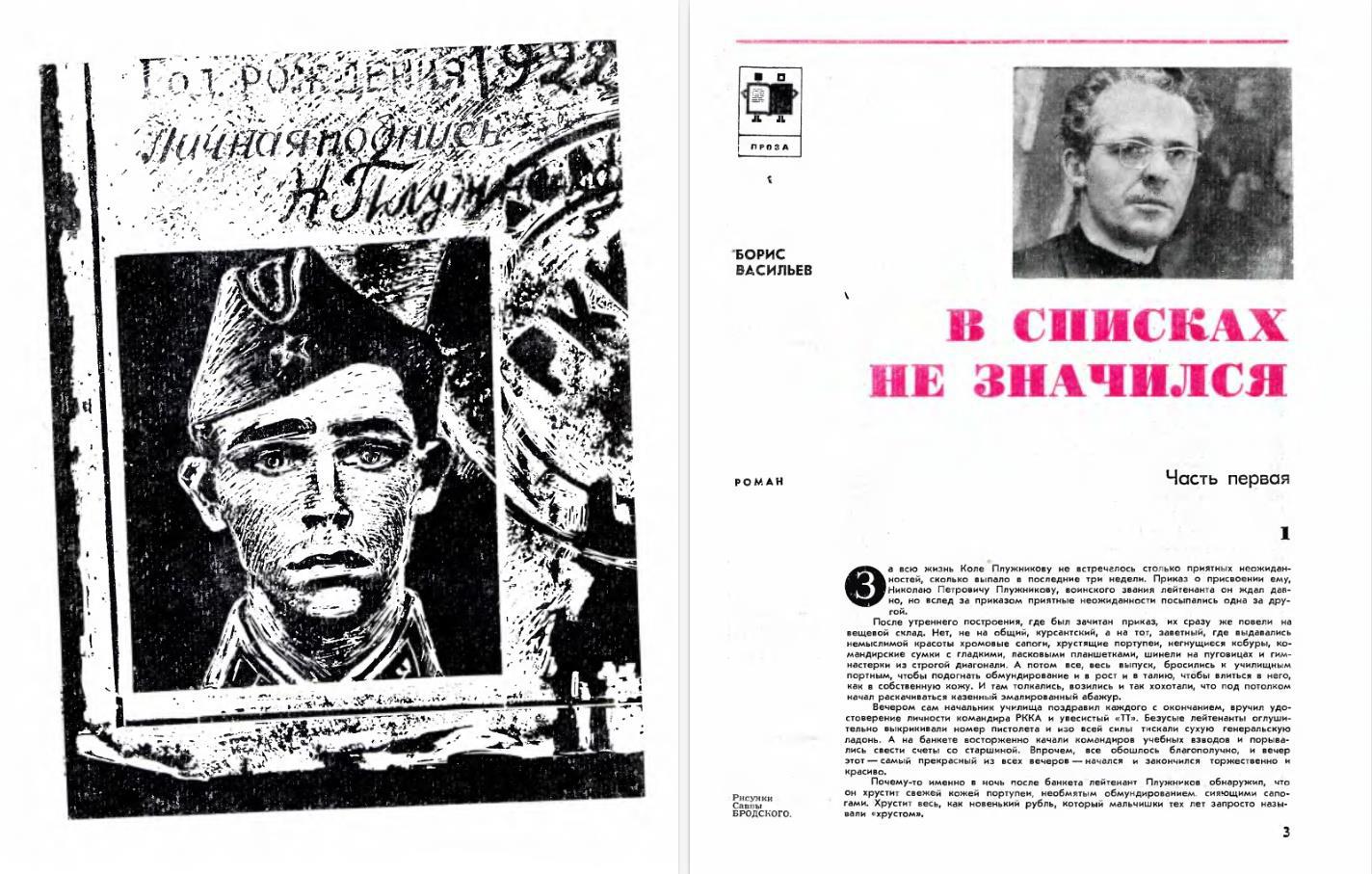

В списках не значился

В 1961 году Сергей Сергеевич Смирнов впервые открыл для нас Брестскую крепость. Величайший подвиг первой половины войны 1941-го года. Я, насыщенный и переполненный духовным трепетом, приехал туда. В то время Брестская крепость была уже музеем, но паломников ещё не было. Не было ни вечного огня, ни мраморных памятников, были только осколками изрешеченные стены, которые страшнее и убедительнее любого памятника. Была полная тишина, мы бродили по этой крепости весь день, и осколки хрустели под ногами.

Я сопоставил числа, когда дралась Брестская крепость, и понял, что в это время я болтался в смоленских лесах в окружении. Ладно бы я один болтался, с меня взятки гладки. Но там болталось огромное количество других, более опытных, кадровых, с которых можно было спросить. А здесь в это время дрались.

Возникло ощущение, что мы уцелели только потому, что они здесь дрались. Это нельзя логически объяснить. Полное ощущение: я остался в живых только потому, что эта крепость дралась из последних сил.

Я понял, что не могу не написать об этом великом подвиге. Долго к этому готовился: около 10 лет раскачивался. В 1961 году я ещё не был писателем, просто хотел написать. Я из военной семьи, у меня отец кадровый офицер. Сам я офицер. Семья интеллигентная, но от литературы мы были далеки.

…Я прочитал решительно всё, что было написано о Брестской крепости. Решительно всё.

Что же для меня было главным? Писать про саму оборону, сюжет описать? Нет. Надо искать большее. Я никак не мог понять: что же большее? что? ради чего? Какой у меня должен быть герой? Изучил все архивные материалы. Музей для меня открыл все свои запасники. И случайно обнаруживаю список лейтенантов, прибывших в ночь с субботы на воскресенье в Брестскую крепость. Там 6 фамилий. Никого из них не осталось в живых. И тут меня осенило: мой герой опоздал и в список не попал. Война началась, а я в списках не значусь. И он сам себе командир. Он имеет право уйти, сдаться в плен. Он выбирает, исходя из своего запаса нравственности, благородства, чести, и идёт в бой за эту крепость.

Первая публикация в журнале «Юность» (1974, №№ 2-4)

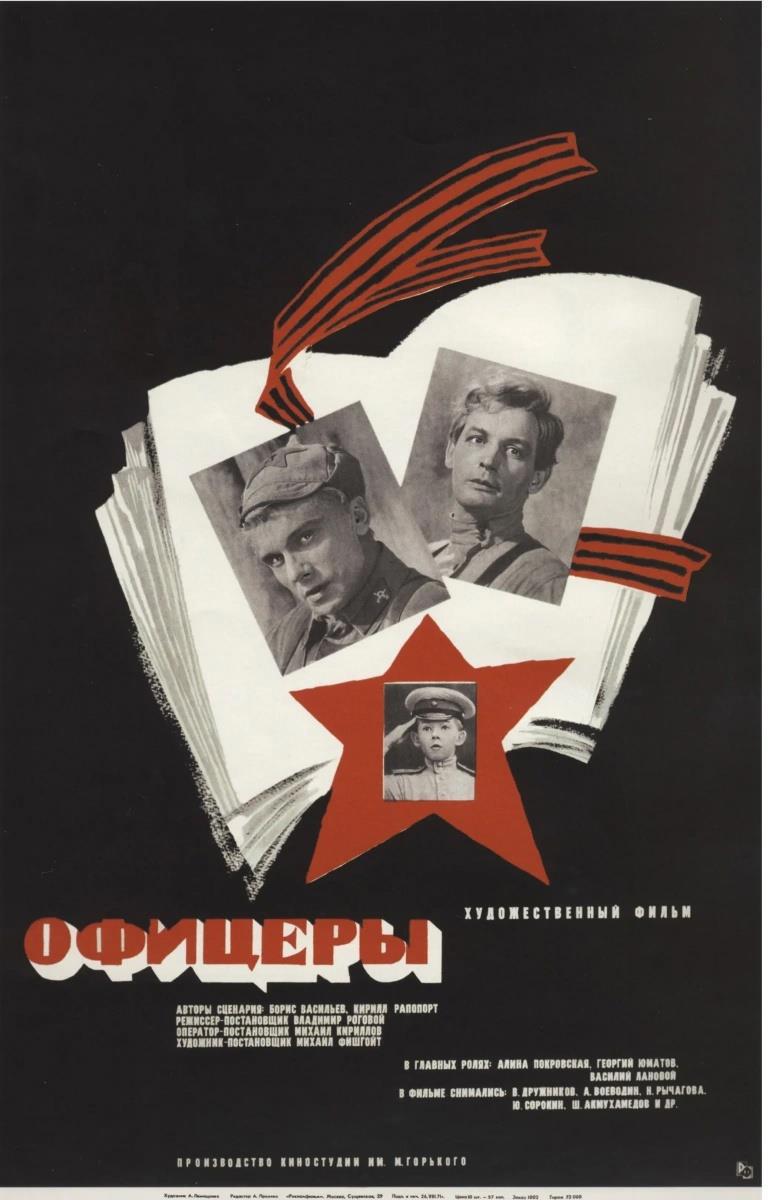

Александр Лемещенко. Плакат, 1971, 85.5×55 см

Евгений Гребенщиков. Плакат, 1977, 107×198 см

***

***