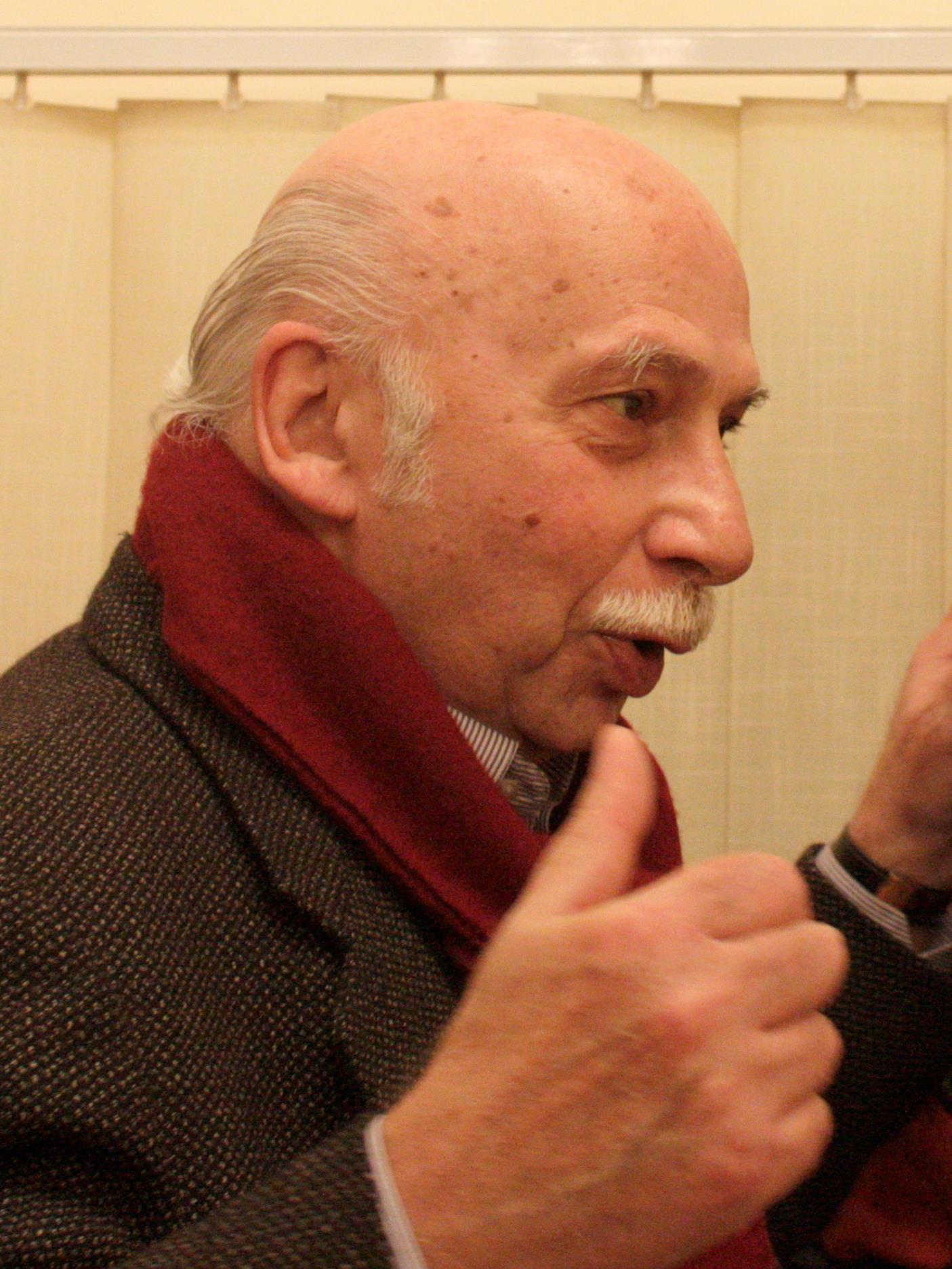

Гия Канчели

Автор: Игорь Резников Сегодня музыкальный мир отмечает 90-летие со дня рождения Гии Канчели. Вот что говорили об одном из самых значительных композиторов второй половины XX – начала XXI веков музыкальные авторитеты:

Сегодня музыкальный мир отмечает 90-летие со дня рождения Гии Канчели. Вот что говорили об одном из самых значительных композиторов второй половины XX – начала XXI веков музыкальные авторитеты:

Луиджи Ноно: Большой музыкальный талант, занимающий в международном плане абсолютно оригинальную позицию. Родион Щедрин: Аскет с темпераментом максималиста, со сдержанностью затаившегося Везувия.

Оригинальность музыки Г. Канчели — в сочетании предельной открытости стиля с его строжайшей избирательностью, национальной почвенности с общечеловеческой значимостью художественных идей, бурной жизни эмоций с возвышенностью их выражения, простоты с глубиной, а доступности с захватывающей новизной. Это художественно цельное отражение современного мира в его сложной дисгармонии.

В судьбе любого крупного художника важнейшие этапы становления и эволюции его звукового мира определяются прихотливым взаимодействием субъективных и объективных обстоятельств. Искренне восхищаясь творческими удачами коллег и заново открываемыми образцами классики и современности, Канчели упорно искал собственную тропинку в искусстве. В его творчестве не было резких стилевых поворотов и кардинального обновления средств.

Биография композитора не слишком богата внешними событиями. Родился в Тбилиси 10 августа 1935 года в семье врача. Здесь окончил детскую музыкальную школу, но сразу продолжать музыкальное образование не стал, а поступил на геологический факультет университета. И только в 23 года стал студентом композиторского факультета консерватории в классе Ионы Туския, ученика В. Щербачева. Отсутствие систематического музыкального образования Гия восполнял интенсивной работой, он жадно впитывал многообразные музыкальные впечатления, хлынувшие из-под неожиданно приподнятого «железного занавеса» и постоянно расширял круг общения. Этому способствовали врожденное отсутствие чувства зависти и соперничества, мягкая самоирония, нестандартность и пытливость мышления, чуждого всякой догме, настойчивое стремление решать возникавшие творческие проблемы в обход устоявшихся традиций и авторитетов.

Уже в студенческие годы музыка Канчели оказалась в центре критических дискуссий, не прекращавшихся вплоть до присуждения композитору в 1976 году Государственной премии СССР, а затем вспыхнувших с новой силой. Уже студенческие работы (не сохранившиеся, как и музыка к первым спектаклям) были отмечены рецензиями и премиями на конкурсах Союза композиторов Грузии. 1962 год ознаменовался выходом на всесоюзную орбиту — второй премией на конкурсе молодых композиторов за Концерт для оркестра. Успех закрепили дипломная работа — «Ларго и Аллегро» для струнного оркестра, фортепиано и литавр. Получив (по счастливой случайности) свой первый заказ на полнометражный художественный фильм («Дети моря», 1965, режиссер К. Пипинашвили), Канчели — первым на студии «Грузия-фильм» — собственноручно подложил записанную музыку под изображение. А затем, шаг за шагом, постепенно добился, чтобы записи осуществлялись на тбилисском отделении фирмы «Мелодия» с приглашением постоянного профессионального звукорежиссера и гибкого инструментального ансамбля вместо стандартного симфонического оркестра. Бесценный опыт работы с ансамблевыми составами, варьировавшимися в зависимости от конкретной ситуации и звукового образа фильма или спектакля в целом, особенно пригодился при обращении к камерной музыке в начале 1990-х годов.

Между тем уже первые работы композитора выявили «собственное разумение музыкального времени и музыкального пространства» (Р. Щедрин), и впоследствии он с завидным упорством шел по избранному пути, не позволяя себе остановиться или успокоиться на достигнутом.

Он работал медленно, тратил по нескольку лет на отделку одного сочинения, причем правка рукописи продолжалась у него обычно и после премьеры — вплоть до издания или записи на пластинку. Зато среди немногочисленных сочинений Канчели не найти экспериментальных или проходных, тем более неудачных. Видный грузинский музыковед Г. Орджоникидзе уподобил его творчество «восхождению на одну гору: с каждой высоты горизонт отбрасывается дальше, открывая невиданные ранее дали и позволяя заглянуть в глубины человеческого бытия». Прирожденный лирик, Канчели поднимается через объективную уравновешенность эпоса к трагедии, не утрачивая искренности, непосредственности лирической интонации.

В середине 60-х годов начинается сотрудничество Канчели с крупными режиссерами драматического театра и кино. Им написана музыка к более чем 50 кинофильмам (в основном режиссеров Э. Шенгелая, Г. Данелия, Л. Гогоберидзе, Р. Чхеидзе, в том числе « Голубые горы,« Мимино», «Кин-дза-дза!»,) и к почти 30 спектаклям, подавляющее большинство которых поставил Р. Стуруа. Однако сам композитор рассматривал свою работу в театре и кино как всего лишь часть коллективного творчества, самостоятельного значения не имеющую. Поэтому ни одна из его песен, театральных или кино-партитур не издана и не записана на пластинку. Все, что собрано, собрано уже после смерти композитора. Зато Канчели в 2000 году создал на основе своих киномелодий роскошную пьесу для скрипки, фортепиано, ударных и струнного оркестра.

В 1967 году из-под пера Канчели выходит Первая симфония. Она дает начало «симфоническому двадцатилетию» в творчестве композитора. Написанные в этот временной отрезок семь симфоний – это семь глав эпопеи об извечной борьбе добра со злом, о трудной судьбе красоты. Каждая симфония — законченное художественное целое. Но оглядывая их ретроспективно, убеждаешься, что они составляют своего рода цикл с прологом, кульминацией и развязкой. При том, что в симфониях Канчели из простейших первоэлементов музыкального словаря сформировались авторские звуковые символы: формула хорового песнопения (в Первой и Второй симфониях, «распетые» варианты — в Шестой ); «нисходящий с небес» напев народного голоса в Третьей; колокольные звоны и «тема мечты», отмеченная почти детской наивностью и хрупкой красотой, — в Четвертой; заглавная «тема детства» в Пятой; ассоциирующиеся с импровизациями народных музыкантов наигрыши альтов sul ponticello (у подставки) — в Четвертой и Шестой.

Первая симфония, четко разделившая подготовительный и начальный периоды «симфонического двадцатилетия, оказалась первым сочинением Канчели, исполненным за рубежом. Две следующие вдохновлены поэтикой грузинского фольклора — прежде всего церковных и обрядовых песнопений, заново открытых в 60-е гг. Вторая симфония, носящая подзаголовок «Песнопения», — самое светлое из произведений Канчели, утверждающее гармонию человека с природой и историей, незыблемость духовных заветов народа. Третья подобна стройному храму во славу гениальных анонимов — создателей грузинской хоровой полифонии.

В этом макроцикле Четвертая симфония— и первая кульминация, и предвестница перелома. Счастливой случайностью можно счесть заказ от Министерства культуры СССР к 500-летию со дня рождения Микеланджело Буонарроти. Четвертая симфония была удостоена Государственной премии СССР за 1976 год. Состоявшаяся в январе 1977-го премьера в лейпцигском Гевандхаузе стала первой зарубежной сенсацией на творческом пути Канчели и повлекла за собой заказ в 1981-м Шестой симфонии к 200-летию прославленного оркестра. А после исполнения в Филадельфии под управлением Юрия Темирканова критики признали Четвертую симфонию «самым смелым из звучавших здесь до сих пор произведений новой советской музыки». Еще ранее ее услышал на «Закавказской музыкальной весне» американский дирижер Марио ди Бонавентура и рекомендовал издательству «Ширмер» заказать грузинскому автору новую симфонию, ставшую Пятой.

Пятая симфония посвящена памяти родителей композитора. Здесь, пожалуй впервые у Канчели, тема времени, неумолимого и милосердного, полагающего предел человеческим стремлениям н надеждам, окрашивается глубоко личной болью. Это скорбь выплаканная и преодоленная. После исполнения симфонии на фестивале советской музыки во французском городе Туре в июле 1987 года пресса назвала ее, «возможно, самым интересным из современных произведений на сегодняшний день». В Шестой симфонии вновь возникает эпический образ вечности, музыкальное дыхание становится шире, контрасты укрупняются. Однако это не сглаживает, но заостряет и обобщает трагический конфликт. Триумфальному успеху симфонии на нескольких авторитетных международных музыкальных фестивалях способствовали ее «сверхдерзновенный концептуальный размах и трогательное эмоциональное впечатление». Седьмая (1986) по замыслу автора, подводит итог большого творческого этапа.

Сосредоточившись на симфонизме, автор обеспечил себе свободу самовыражения. Канчели никогда не был ни диссидентом от искусства, ни апологетом соцреализма; его творчество завоевало признание относительно безболезненно. Канчели называл себя счастливым человеком. Одна из главных удач в его жизни — обретение «личного» дирижера, Джансуга Кахидзе, единомышленника и даже в какой-то мере соавтора, долгое время устанавливавшего исполнительские стандарты этой музыки. А в титрах двух кинофильмов — «Чудаки» и «Мачеха Саманишвили» Эльдара Шенгелая даже указаны имена двух композиторов, Канчели и Кахидзе, причем последний обогатил звуковую палитру еще и как дирижер, и как потомственный народный певец.

Приход известного симфониста в Тбилисский оперный театр и постановка здесь в 1984 году оперы «Музыка для живых» оказались для многих неожиданностью. Это вряд ли бы случилось, если бы Кахидзе не стал художественным руководителем Тбилисского оперного театра, а Роберт Стуруа, включенный в режиссерскую коллегию, не взял бы на себя либретто и постановку.

Перед началом работы Канчели высказал либреттисту-постановщику три пожелания: «чтобы главными героями были дети, чтобы отсутствовал сюжет и чтобы либретто состояло из отдельных предложений, слов или даже слогов». Отсутствие в «Музыке для живых» детально разработанного сюжета позволило сохранить в новых жанровых условиях типологическую для симфонизма Канчели фабулу борьбы Добра со Злом, света с тьмой, которая, по убеждению композитора, «непроизвольно присутствует в любом произведении». Действие, разворачивающееся на развалинах разрушенного войной тотального «мира-театра», выстроилось в серию поединков Добра и Зла за чистые детские души, неожиданно озаренные музыкой. При этом понимание текста и в дальнейшем стало у Канчели отнюдь не обязательным для адекватного восприятия музыки. Изъятые из контекста отдельные фразы и слова на разных языках — от шумерского до грузинского — соединились с авторскими звуковыми формулами, став частью тембро-интонации, заставив пристальнее вслушиваться в медленное рождение музыки на грани звука и тишины и высветив скрытый смысл громовых кульминаций. Их можно расшифровать строчкой Мандельштама: «Но, видит Бог, есть музыка над нами».

Непосредственно вслед за оперой появилось второе антивоенное произведение Канчели — «Светлая печаль» для солистов, детского хора и большого симфонического оркестра на тексты Г. Табидзе, И. В. Гете, В. Шекспира и А. Пушкина. Оно заказано оркестром «Гевандхауза» к 40-летию победы над фашизмом и посвящено памяти детей — невинных жертв войны. «Светлая печаль» стала одной из самых проникновенных и возвышенных страниц советской музыки.

Необычная трактовка тембра у Канчели поразила Юрия Башмета, попросившего композитора написать для него альтовый концерт. Канчели выполнил просьбу уже за рамками «симфонического двадцатилетия», в период кардинального расширения жанровой палитры. Так появилась партитура «Оплаканный ветром», литургия памяти Гиви Орджоникидзе - музыковеда, ученого, критика, публициста, друга Канчели. В сущности это концерт для альта с симфоническим оркестром, но композитор заменил образным заглавием традиционное жанровое определение, и эта тенденция стала определяющей для дальнейшего творчества Канчели.

После «Оплаканного ветром» Канчели написал ряд сочинений по просьбе солистов-инструменталистов. Каждое отмечено печатью личности исполнителя, а сольные партии наделены как бы говорящей интонацией. Особенно наглядно это качество выявляется при сравнении двух версий «Ночных молитв» из цикла «Жизнь без Рождества»: изначальной, написанной для «Кронос-квартета», и созданной спустя два года и посвященной Яну Гарбареку версии для сопрано-саксофона, струнных и магнитофонной записи. Последняя была создана по просьбе Манфреда Айхера, основателя и директора звукозаписывающей компании ECM Records, где в разное время вышло более десяти авторских дисков Канчели. Вместо жесткого рефрена струнных вторую версию открывает тихое пение саксофона над рычащей глубоко внизу мрачной бездной (магнитофонная запись). А в полностью переосмысленной генеральной кульминации запись выводится на предельной громкости, и ее будто пытается перекричать и опровергнуть исполненный отчаяния голос саксофона (выписанная квазиимпровизация). Исход схватки, как обычно у Канчели, прямо не обозначен. После обрыва кульминации в тишине оркестр припоминает псалмовые темы из предыдущих частей. В самом конце возвращается открывающая «Утренние молитвы» запись голоса восьмилетнего мальчика: «Domine exaudi vocem meam» (Господи, услышь голос мой). В «Стиксе», созданном для фестиваля «Gaudeamus — реквием по тысячелетию» (Амстердам), слова, подобранные по чисто фоническим качествам, складываются в смысловые блоки, а завершается все громогласным «Joy!» (радость).

«Утренние молитвы» из цикла «Жизнь без Рождества» — последняя работа, завершенная в Грузии, Отправляясь в мае 1991 года в Берлин в качестве стипендиата DAAD, 56-летний Канчели не помышлял о начале нового этапа своего творческого пути, ведь стипендия выдавалась всего лишь на год. Столь же неожиданно 1990-е оказались для композитора «камерным десятилетием», отмеченным небывалым разнообразием составов, усилением лирического начала и роли «звучащей тишины». К наиболее ярким достижениям этого периода следует отнести написанные для различных камерных составов «Abii ne viderem» («Ушел, чтобы не видеть»), «Magnum ignotum» («Великое неизвестное» ) и фортепианный квартет «In l'istesso tempo» («В прежнем темпе), посвященный первой учительнице музыки.

Последняя из прижизненных мировых премьер грузинского мастера — «T.S.D.» (тоника — субдоминанта — доминанта) для виолончели с оркестром — состоялась (в отсутствие автора) 11 ноября 2018 года в Москве на фестивале «Vivacello», посвященном памяти Мстислава Ростроповича. В архиве композитора остались рукописи, которые семья Канчели предполагает выносить на суд публики по мере завершения подготовительной работы. Пока известно лишь о «Libera me» для мужского хора и оркестра на стихи Важа Пшавела и Галактиона Табидзе. Первая версия, исполненная 19 ноября 2018 года в Большом зале тбилисского Театра имени Руставели, автора не удовлетворила, и он существенно сократил музыкальный текст. В процессе подготовки рукописи к посмертной публикации и мировой премьере был добавлен подзаголовок «Вместо реквиема» — по аналогии с написанной в 1996 году пьесой «Вместо танго».

Гия Канчели скончался 2 октября 2019 года в Тбилиси на 85-м году жизни. На родину композитор вернулся в декабре 2018, когда врачи антверпенского госпиталя Middelhaim, не раз спасавшие ему жизнь, сказали, что продолжать лечение бессмысленно. Антверпенским врачам посвящено одно из последних сочинений композитора — «Мидельхайм», существующий в двух версиях.

Открывающий «Мидельхайм» лаконичный лейтмотив d — es — cis — d звучит как приговор, воспринимаемый с грустным смирением. Рядом с ним возникает архетип танго — простейшая, как бы намеченная пунктиром тема над формулой аккомпанемента. Тихий танец смерти, ставшей уже привычной спутницей. Цепочка дорогих воспоминаний время от времени прерывается болезненными стонами или восходящими скольжениями — словно привычный мир ускользает, растворяясь в небытии. В этой музыке нет типичных для Канчели динамических перепадов и контрастов. Две первые кульминации вырастают из страстного повторения трех звуков — хроматически нисходящих полутонов, которыми открывалась одна из самых обаятельных лирических тем в киномузыке Канчели начала 1970-х. Но спеть тему так и не удается: оба нарастания обрываются в тишину. А генеральная кульминация — еще одна попытка разорвать неотвратимо сжимающийся круг — увенчивается беспрекословным лейтмотивом. В сжатой репризе и коде для новых порывов сил уже не остается. «Недоигранным» рэгтаймом завершается «Мидельхайм», в котором тема, актуальная для музыки Канчели начиная с Первой симфонии, обретает новые оттенки, связанные с неизлечимой болезнью.

Ему не раз случалось возвращаться к жизни — после тяжелейшей автокатастрофы по пути из Тбилиси в Берлин в мае 1991 года, после инфаркта в мае 2004-го в Москве, после клинической смерти в Антверпене… Когда в середине 2010-х врачи Мидельхайма установили кардиостимулятор, предупредив, что элемент питания следует менять раз в десять лет, Канчели отшутился: по истечении первого срока он разрешает произвести эксгумацию и на всякий случай поставить новую батарейку.

Недоигранный рэгтайм замирает на повторении одной ноты в середине фразы, словно звуковой сигнал кардиографа.