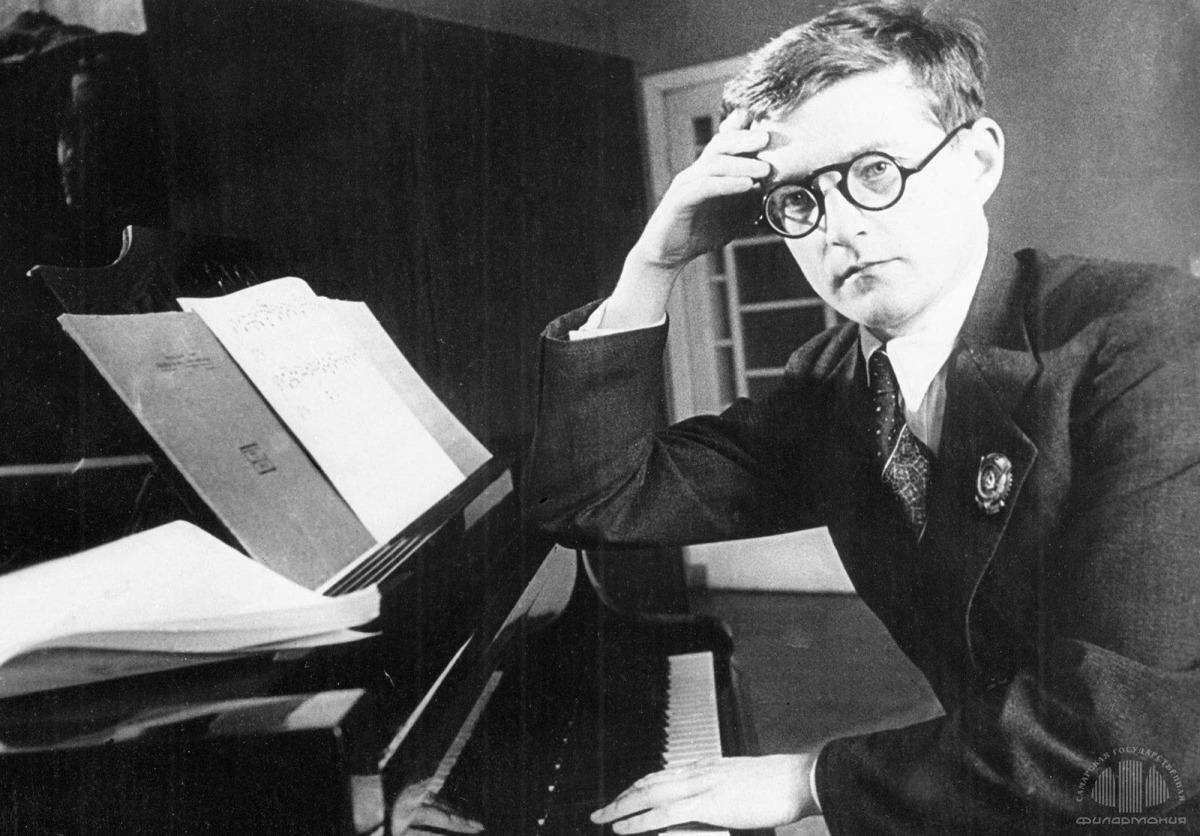

Снова о Шостаковиче

Автор: Игорь Резников Творчество Дмитрия Шостаковича давно уже признано во всем мире как живая классика. При этом многие из нас, особенно представители старшего поколения, привыкли воспринимать Дмитрия Дмитриевича как своего современника. Между тем, сегодня исполнилось ровно полвека с тех пор, как остановилось сердце Шостаковича.

Творчество Дмитрия Шостаковича давно уже признано во всем мире как живая классика. При этом многие из нас, особенно представители старшего поколения, привыкли воспринимать Дмитрия Дмитриевича как своего современника. Между тем, сегодня исполнилось ровно полвека с тех пор, как остановилось сердце Шостаковича.

В числе сочинений последнего периода жизни Шостаковича особое место занимает Четырнадцатая симфония. Композитор писал ее во время долгих дней больничного заточения по причине тяжелой, практически смертельной болезни. Не удивительно, что Дмитрий Дмитриевич тогда нередко задумывался о смерти. Он сосредоточивался на этих размышлениях, отрешаясь от телесных недугов. Шостакович давно задумывался над вопросами жизни и смерти, смысла человеческого существования и его неизбежного конца — еще в те годы, когда был молод, полон сил.

Так и в 1969 году он обратился к теме смерти. Не просто окончания жизни, а смерти насильственной, преждевременной, трагической. Углубленно-скорбное исследование смысла и пределов человеческого существования, яростный протест против небытия составляет центральную тему Четырнадцатой симфонии.

В феврале 1944 года, получив известие о внезапной, в расцвете лет, кончине своего самого близкого друга Ивана Соллертинского, композитор писал его вдове: «Мы с Иваном Ивановичем говорили обо всем. Говорили и о неизбежном, что ожидает нас в конце жизни, то есть о смерти. Мы оба боялись ее и не желали. Мы любили жизнь, но знали, что... с ней придется расстаться...»

Тогда они говорили безусловно именно о преждевременной смерти. Ведь при этом — давали слово позаботиться о родных — не только детях и женах, но и о матерях. Быть может, в части симфонии «О, Дельвиг, Дельвиг», единственной, где речь идет не о насильственной, но все же такой преждевременной, несправедливой к таланту смерти, Шостакович вспоминает о безвременно ушедшем друге, мысль о котором, по свидетельству близких композитора, не оставляла его до последнего часа.

«О, Дельвиг, Дельвиг, что так рано...». «Таланту что и где отрада среди злодеев и глупцов...» — эти слова перекликаются с памятным 66-м сонетом Шекспира, посвященным любимому другу. Но заключение звучит теперь более светло: «Так не умрет и наш союз, свободный, радостный и гордый...».

К концу шестидесятых годов Шостакович достиг вершины славы. Преследования сталинских лет остались далеко позади, каждый новый опус приветствовался критикой и сразу после премьеры становился предметом музыковедческого анализа, отечественные и зарубежные награды множились в геометрической прогрессии. Посмертно опубликованная переписка Шостаковича свидетельствует о том, что все это не приносило композитору особой радости. Очень выразительно письмо , которое Шостакович направил своему ближайшему другу Исааку Гликману 24 сентября 1968-го:

«Завтра мне исполнится 62 года. Люди в таком возрасте любят пококетничать, отвечая на вопрос: «Если бы вновь родились, то как бы провели ваши 62 года, как и эти?» — «Да, конечно, были неудачи, были огорчения, но в целом я провел бы эти 62 года так же». Я же на этот вопрос, если бы он мне был поставлен, ответил бы: «Нет! Тысячу раз нет!»".

Партитуру Шостакович создал всего за месяц с небольшим зимой 1969 года и посвятил ее своему другу, британскому композитору Бенджамину Бриттену. Тенденция вернуться к стилистическим особенностям своей ранней музыки, одновременно используя авангардные приёмы, пусть и в неожиданно оригинальной манере, характеризует стиль симфонии, необыкновенной во всех отношениях. Семью годами ранее, оркестровав «Песни и пляски смерти» Мусоргского, Шостакович уже вынашивал идею написать своего рода продолжение этого цикла, однако на симфонической основе. В то время как Мусоргский называл смерть «бездарной дурой», которая всё уничтожает, Шостакович хотел выразить протест против неё во имя жизни. Более того: он постигает смерть в её осязаемой, физической суровой реальности Здесь нет утешения в жизни после смерти. Это «Реквием» неверующего с «Dies Irae», да, но без потусторонности. Шостакович не хочет больше ни с кем посчитаться. Прошлое – в прошлом. Всё, что композитор сочинил после Тринадцатой, демонстрирует исцеление от пережитых потрясений и расплату с собственным прошлым. Теперь Шостакович выражает то, что ему так долго приходилось скрывать и что, тем не менее, было его единственной заботой: любовь к истине.

Крупный вокально-симфонический цикл, посвященный разным обличьям смерти, – явление беспрецедентное в музыке XX века. Стихотворения Лорки, Аполлинера, Рильке и Кюхельбекера, выбранные Дмитрием Шостаковичем для Четырнадцатой симфонии, представляют собой яркие, контрастные сцены, полные конкретных примет места и времени: андалусийская таверна, камера французской тюрьмы, пушкинский Петербург… Испанская малагенья, гротескный марш, драматический диалог, саркастический речитатив соседствуют с лирико-философскими монологами, а сериальная техника с элегиями, напоминающими о русской романсовой стихии. Крайне необычный цикл состоит из 11 частей, но симфония не миниатюрна и больше не движется в привычном пространстве тональности. Резкость звука и суровое использование диссонансов (включая самые современные кластерные построения) полностью выходят на первый план. Одиннадцатичастный цикл симфонии – это не просто разрозненная последовательность разнородных песнопений о феномене смерти, а, как показывает выбор текстов, тщательно продуманная структура.

Внешнюю структуру симфонии можно описать следующим образом: за первыми двумя стихотворениями Лорки следуют семь стихотворений Аполлинера, одно – Кюхельбекера и два заключительных стихотворения Рильке. Это, конечно, лишь каркас; при более внимательном рассмотрении обнаруживаются дальнейшие объединения частей, многогранные отношения, тематические связи и, в конечном счёте, даже плотная сеть скрытых взаимодействий, которые связывают форму произведения воедино поистине «симфоническим» образом. И это не говоря уже об обрамляющей функции двух стихотворений Лорки и Рильке, которые трактуют тему смерти сравнительно фундаментально, хотя и весьма разными лирическими средствами, - и более конкретной, «живописной» средней части. Композитор концентрируется на отдельных эпизодах, не испытывая никакой жалости к себе, а содержание варьируется от простого воспоминания о смерти через ситуации самоубийства до крайней субъективной рефлексии в девятой части на стихотворение Кюхельбеккера, посвященного смерти его друга Дельвига. Здесь музыкальный космос, трактуемый Шостаковичем, приближается к традиционной выразительности, но без тенденции к «преображению», которую мог бы предполагать текст. («О Дельвиг, Дельвиг! Что награда И дел высоких и стихов?.. Бессмертие равно удел И смелых вдохновенных дел И сладостного песнопенья!»). Все тексты так или иначе связаны с темой смерти, особенно несправедливой или преждевременной.

Одиннадцать частей — одиннадцать сцен: богатейший, многоликий и изменчивый мир. Знойная Андалусия, таверна; одинокая скала в излучине Рейна; камера французской тюрьмы; пушкинский Петербург; траншеи, над которыми свистят пули... Так же многообразны герои — Лорелея, епископ, рыцари, самоубийца, запорожцы, потерявшая возлюбленного женщина, узник, Смерть. Общее настроение музыки — скорбное, в диапазоне от сдержанно-сосредоточенного до неистово, исступленно трагического. Суть ее — протест против всего, что ломает человеческие судьбы, души, жизни, против угнетения и тирании.

Симфония написана для сопрано, баса и малого струнного оркестра с усиленной группой ударных. И здесь, как и в выборе текстов, проявляется стилистическое разнообразие: Шостакович никогда ранее не прибегал к подобной инструментовке. Духовые полностью отсутствуют; вместо них струнным противопоставляется хорошо прослушиваемый ансамбль ударных, используемый в буквальном смысле как удары. Это новый звуковой опыт. Ударные инструменты не появляются одновременно, но каждый из них характеризует определённый аспект. Некоторые части даже полностью подчинены звучанию ударных.

Части симфонии следуют одна за другой почти без перерывов, они связаны логикой музыкальной драматургии, соединяющей стихи разных поэтов, резко отличающиеся тематикой, жанром, стилистикой. Монолог «Сто горячо влюбленных сном вековым уснули» (De profundis) — лирико-философский, с одиноко звучащей печальной мелодией скрипок в высоком регистре — своего рода медленное вступление к сонатному аллегро. Ему противостоит трагический танец «Малагенья», жесткий, быстрый, с атональными созвучиями. Оркестровая постлюдия, дикий взрыв, изображает смерть в таверне стуком кастаньет.

Вторую часть можно считать аналогом сонатного аллегро. «Лорелея» — романтическая баллада о столкновении красоты с фанатизмом. Острейший конфликт возникает между образами прекрасной, чистой девушки и жестокого епископа с его неумолимой стражей. Начинающаяся ударами бича, баллада включает в себя бурный диалог епископа и Лорелеи (главная партия), а затем — ее лирическое высказывание (побочная партия), далее — ее осуждение, изгнание, падение в волны Рейна — наполненные драматизмом, действенные, включающие в себя и выразительное ариозо, и вихревое пятиголосное фугато, и звукоизобразительные моменты.

Скорбная элегия «Самоубийца» — аналог медленной части симфонии, ее лирический центр. Это глубоко эмоциональное высказывание, в котором на первый план выходит вокальное начало. Оркестр лишь подчеркивает наиболее экспрессивные моменты яркостью своих красок. Единство симфонического цикла подчеркивается родством интонаций этой части с мелодизмом начального раздела симфонии и образным миром Лорелеи.

Жесткий гротескный марш «Начеку» является и по характеру и по смыслу скерцо симфонии. В его ритмике отчетливы ассоциации с теми характерными темами Шостаковича, вершиной которых стала тема нашествия из Седьмой симфонии. «Это и бойкий военный мотивчик, марш «бравых солдатиков», и шествие-натиск мертвенной силы, играющей с человеком как кошка с мышью» (М. Сабинина). Эта часть с её фанфарообразным «припевом», ритмичным двенадцатитоновым звучанием – мрачное воплощение и переосмысление додекафонной техники. Грохочущий ксилофон напоминает о фразе Адорно: «Побелевшие кости создают самую красочную музыку». Три томтома играют маршевый ритм; это лаконично определяет «сцену».

Шестая часть — горько-иронический и печальный дуэт «Мадам, посмотрите, потеряли вы что-то. — Ах, пустяки, это сердце мое...» —- переход к разработке симфонии, которая происходит в следующих частях.

«В тюрьме Санте» — монолог узника, развернутый, музыкально и эмоционально насыщенный, но трагически безысходный. Использование ударных в церковной сцене устраняет любые призрачные элементы. Невыносимое ожидание казни еще больше усугубляется искаженным звучанием струнных, играющих щипком и древком смычка. Эта часть приводит к кульминации - «Ответу запорожцев турецкому султану», полному сарказма, гнева, горечи и беспощадной насмешки. В ней господствует необузданное, почти стихийное движение, суровые, рубленые мотивы, вокальная речитация, внутренне возбужденная, но не переходящая в подлинное пение. В оркестровой интермедии появляется ритм пляски. Удивительно, что эта часть почти не вызывает в памяти знаменитой картины Репина: здесь не до юмора, не до смеха! Кульминацией является мерцающий, точно выстроенный кластер высоких струнных, подкреплённый брутальным вступительным мотивом низких голосов. Здесь становится ясно, что Шостакович использует авангардную технику по содержательным причинам. Тем самым он следует эстетике Мусоргского.

Резко изменяется палитра художника в следующих частях. Если есть свет в Четырнадцатой симфонии – то он в девятой части, воспевающей ту самую «тайную свободу», которая всегда, даже в самые темные времена, была для русских художников источником полноценной жизни и творчества и которая столь важна для нас сегодня. «О, Дельвиг, Дельвиг» — прекрасная, возвышенно благородная музыка. Она несколько стилизована, абсолютно лишена иронического отношения к выделяющимся по стилю из всего поэтического материала симфонии стихам Кюхельбекера. Скорее, это тоска по безвозвратно ушедшему идеалу, навеки утраченной гармонии. Мелодия, близкая русским романсам, в обычной для них куплетной форме, вместе с тем свободна, текуча, изменчива. В отличие от других частей, ей сопутствует именно аккомпанемент, а не самостоятельная оркестровая партия, образно независимая от текста и голоса. Так воплощен смысловой центр симфонии, подготовленный предшествующим симфоническим развитием — утверждение высокого этического начала.

«Смерть поэта» играет роль репризы. Начало этой части, отделённое цезурой, также безжалостно возвращает нас к реальности смерти: речитатив сопровождается суровым унисоном, прерываемым бледным хоралом, который, однако, кажется совершенно нецерковным. Но он отчётливо напоминает интонацию «De profundis», появляющуюся и в средних частях симфонии.

Финальная часть — «Заключение» (Всевластна смерть) — послесловие, завершающее волнующую поэму о жизни и смерти. Маршевый четкий ритм, сухие удары кастаньет и томтома, раздробленный, прерывистый вокальный пунктир начинают его. Но затем меняются краски — звучит возвышенный хорал, вокальная партия развертывается в бесконечном движении. В коде возвращается жесткий марш. Музыка угасает постепенно, словно отступая вдаль, давая окинуть взором величественное здание симфонии.

Премьера Четырнадцатой симфонии состоялась в Ленинграде 29 сентября 1969 года и была повторена в Москве 6 октября. Исполнителями стали Г. Вишневская, М. Решетин и Московский камерный оркестр под управлением Р. Баршая.