Слово Мастеру: Элем Климов (9 июля 1933 — 26 октября 2003)

Автор: Анастасия Ладанаускене

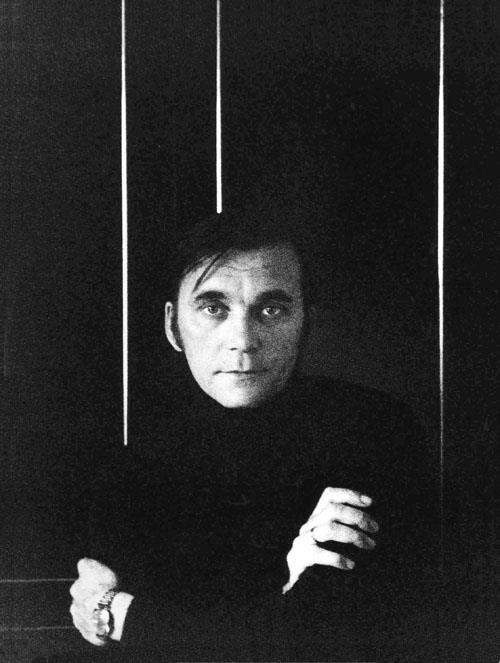

Элем Германович Климов

Я за «сверхкино», когда надо срывать коросту с оплывших жиром душ. Особенно теперь, когда мир живёт ещё в великой тревоге. Я за то, чтобы в правде идти до конца и жить с открытыми глазами. И на этом пути быть последовательным.

Главная цель искусства — формировать духовный, нравственный идеал, возвращать и возвращать душе чувство гармонии и красоты. Не уставать напоминать человеку, что он существо достойное, божественное, «вертикальное», а не «горизонтальное».

О разных ипостасях

[Журналист] «Иди и смотри» и «Добро пожаловать...» — это один человек снимал?

Нет. Нет, конечно. Это к вопросу о том, как мы меняемся. То есть в принципе мы не меняемся, но в одном человеке живут разные ипостаси.

О кино и литературе

В кино и литературе — совершенно разные законы. На бумаге вы можете написать какие-то мысли, воспоминания героя, а кино — это всё-таки более действенное, более зримое, я бы сказал.

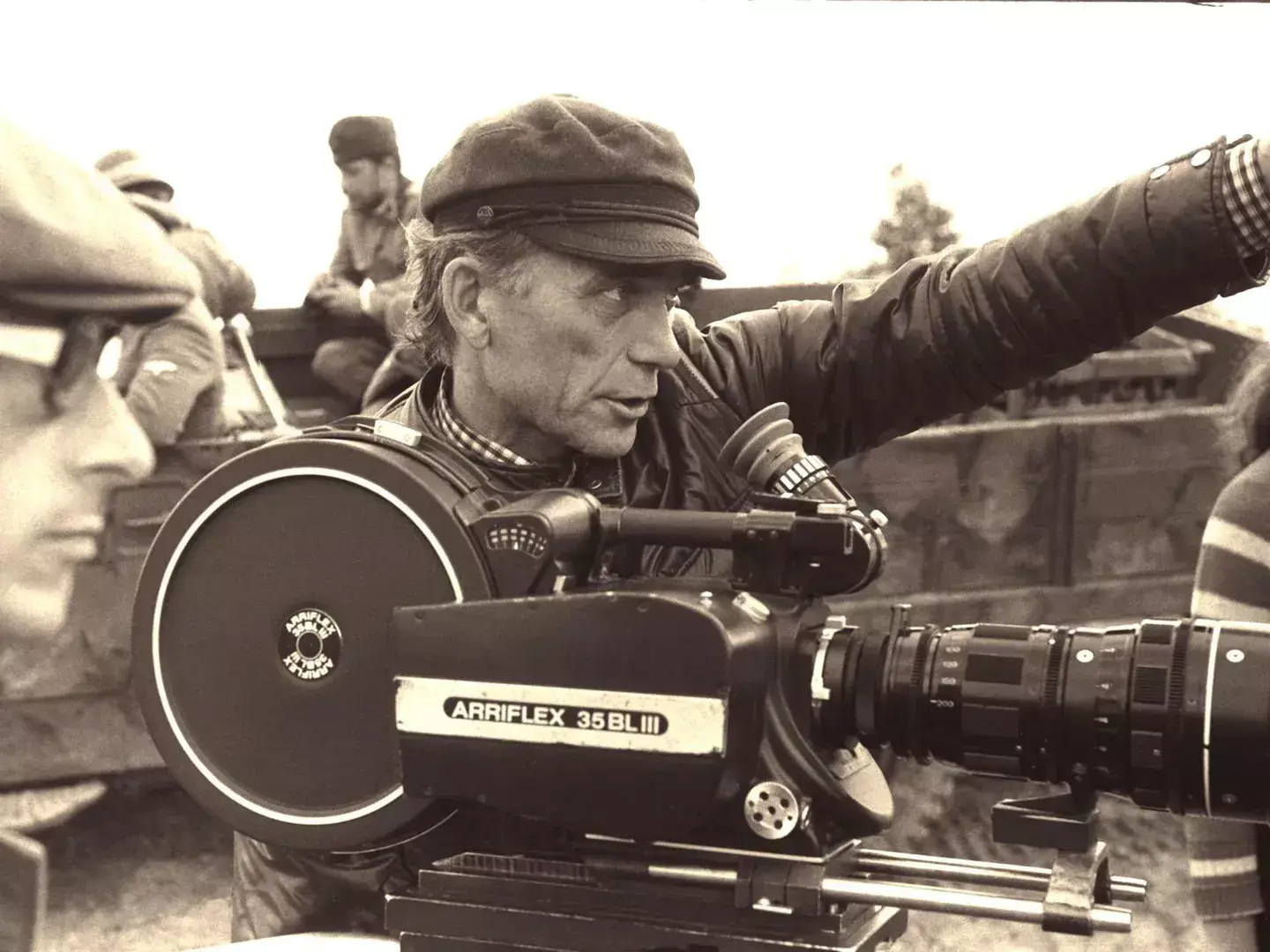

Об «Иди и смотри»

Вскоре после окончания «Агонии» кто-то дал мне почитать «Хатынскую повесть» Алеся Адамовича. Прочитав её, я понял, что это тот материал, который мне нужен, который я обязан воплотить: не имею права умереть, не сняв этого фильма.

Желание сделать его наложилось во мне на давний замысел рассказать о войне. Только прежде по привычному стереотипу брезжил фильм, построенный на собственных воспоминаниях. Представлялось, что рассказ будет вестись через мальчика, то есть через себя, и детские впечатления постепенно будут расширяться, перерастая в Слово о Войне.

Мне было восемь лет, когда началась война. Мы жили на электростанции, на СталГРЭС — тогда она была единственной в городе. И отец и мать строили её. Мать преподавала физкультуру в местной школе, отец пошёл на стройку по комсомольскому призыву, тут же учился. Он хорошо рисовал, собирался в Ленинград поступать на архитектурный, но по законам того времени отпущен не был — нужны были люди. И он стал конструктором, пошёл работать на станцию.

Элем с отцом Германом Степановичем и мамой Калерией Георгиевной (Сталинград, 1935)

Сталинград — город длинный, вытянувшийся, как кишка, вдоль Волги. Если смотреть с реки, то посёлок наш находился километрах в двадцати от центра. В начале войны я пошёл в первый класс, но практически учился уже на дому — начались бомбёжки, школу закрыли. Когда немцы приблизились вплотную к городу и всё вокруг уже было в огне, нас эвакуировали. Время Сталинградской битвы мы провели на Среднеуральской ГРЭС, под Свердловском.

В общем, я испытал и увидел то, подобное чему выпало тогда всем детям войны: был путь на пароме через горящую Волгу под падающими с неба бомбами, был голод, холод, была жизнь в разрушенном Сталинграде, куда мы вернулись сразу же после окончания битвы, были детские игры с такими игрушками, от которых многие остались без рук, без глаз и просто погибли (оружие, патроны, гранаты можно было найти буквально под ногами, или по крайней мере поблизости, причём в количествах неограниченных), были шрамы, оставшиеся мне на долгую память.

Все эти краски военного времени продолжали жить во мне, и я верил, что когда-то расскажу об этом в фильме. Форма его была ещё очень неопределившейся, но желание сделать его было, и лишь ждало своего часа.

Немаловажным, думается, было и то, что книга Адамовича попала мне в руки после «Агонии», работы, которую я далеко не во всём считаю удавшейся. Распорядиться таким богатым, интересным, открывающим огромные возможности материалом мне как следует не удалось. Так что хотелось уроки, вынесенные из этой работы, приложить к большой теме, требующей и глубины понимания истории, и всего профессионального умения. С этого начались первые подступы к картине.

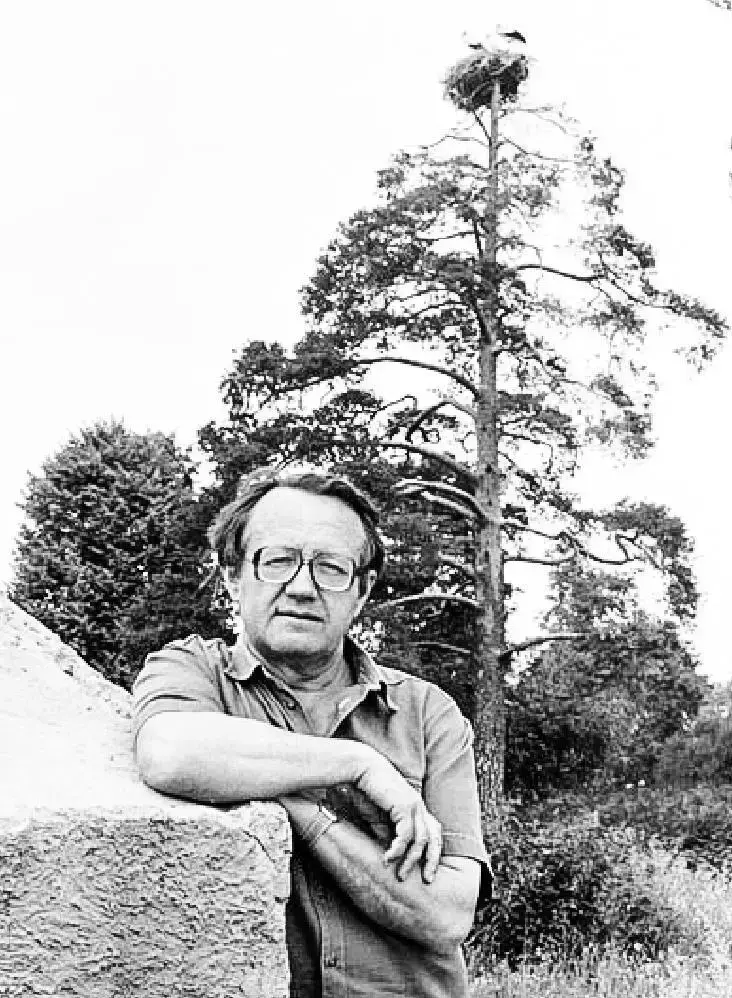

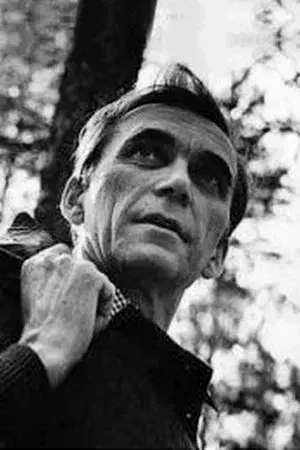

Мы с Адамовичем познакомились. Понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, каков масштаб его личности, её глубина и особость, какой гражданской страстью он жив.

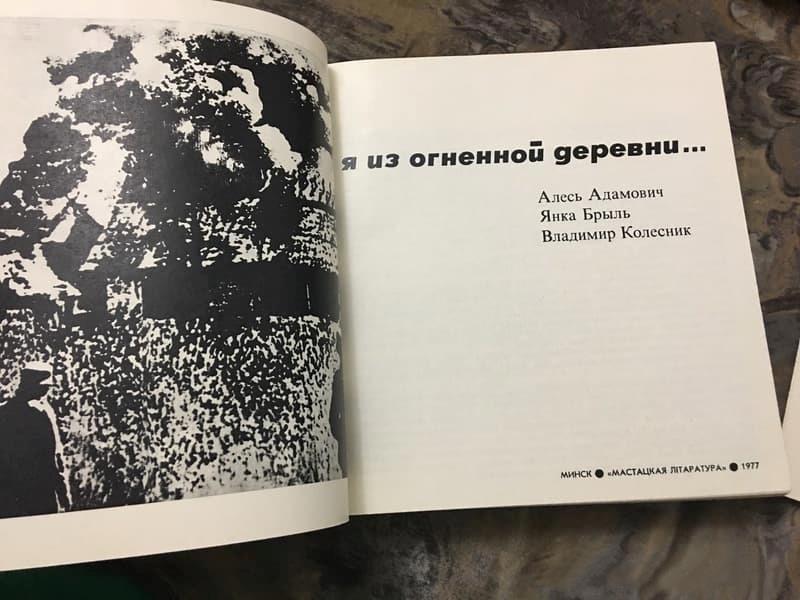

Это удивительно цельный, скромный, самоотверженный человек: за каждой из его книг — огромный, кропотливейший труд. Дважды со своими товарищами, без всяких творческих командировок, за свой счёт он объезжал всю Белоруссию, записывая на магнитофон свидетельства людей, переживших трагедии, подобные хатынской. Сколько труда надо было положить, чтобы разыскать этих людей, добраться до них, вывести на этот тягостный для них разговор, а потом, чтобы пробить эту книгу — «Я из огненной деревни».

Он открыл нечто новое в литературе о войне: отныне любой хорошо придуманный сюжет не может не споткнуться об эту окончательную, что ли, правду — правду, сказанную самим народом. Эта книга стала рубежной, пороговой: она перечеркнула любую полуправду и четвертьправду, любую фальшь, на которые так щедры сочинители военных повестей. Она стала эталоном честности, дала толчок рождению подобной же литературы.

Я говорю обо всём этом, потому что не только «Хатынская повесть», из которой взяты герои и сюжетная канва, стала основой сценария, но также и «Каратели», над которыми Адамович в то время уже работал, и фрагменты дилогии «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой», и его размышления, и материалы его архива, и люди, которых он привёл с собой, и люди, которых мы нашли уже вместе, объездив немало мест в Белоруссии.

Вся плазма творчества Адамовича питала наш сценарий, а контролёром подлинности, по которому проверялось всё написанное и снятое, была книга «Я из огненной деревни», всегда лежавшая на моем столе.

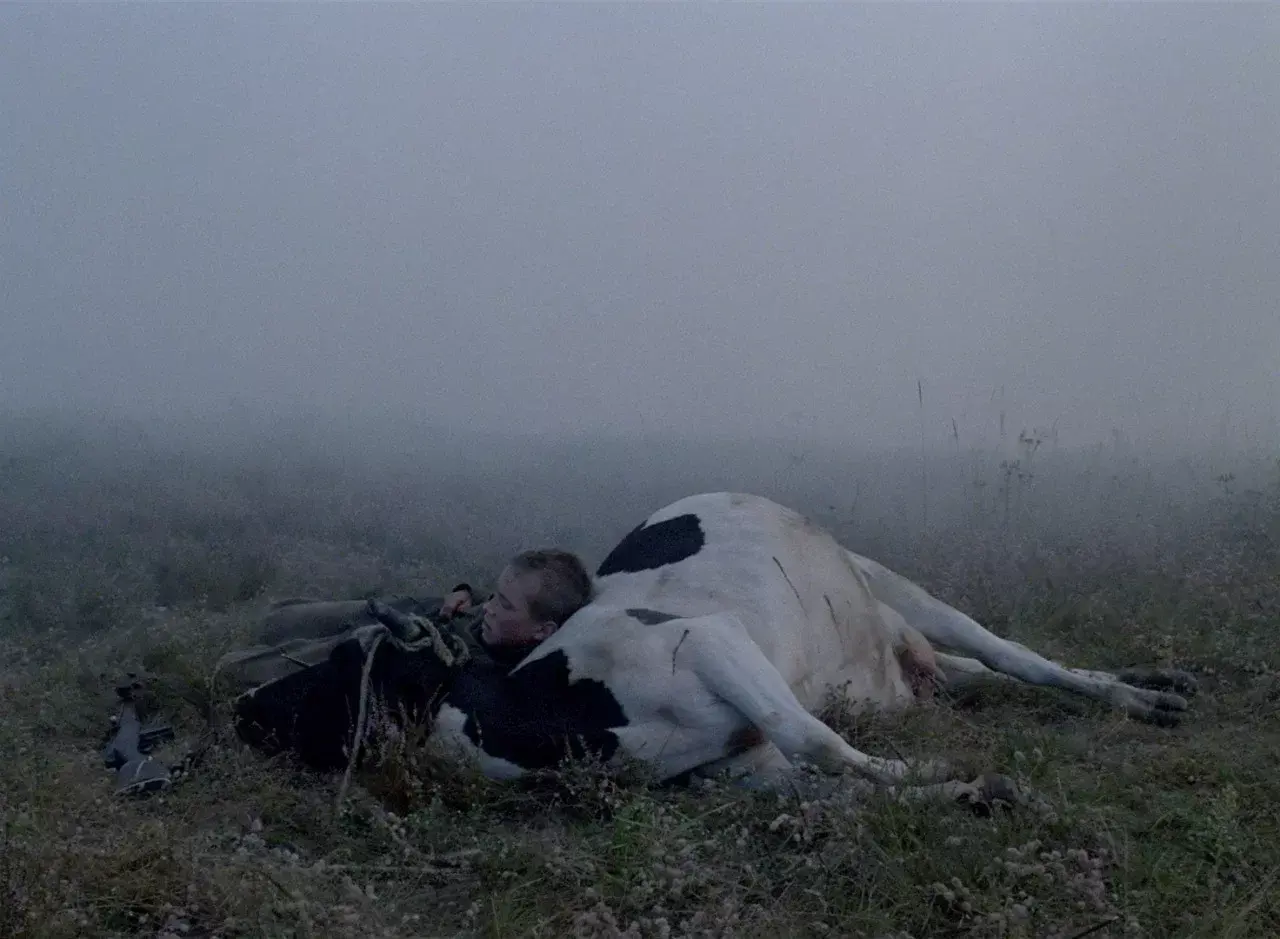

Для меня главным в повести Адамовича, в сценарии, а потом и в фильме был деревенский паренек Флёра. Случай, кстати, совсем не новый в фильмах о войне, когда в центре сюжета ребёнок или подросток. Но, когда мы замышляли, писали, снимали, мы ничего этого не вспоминали, ни с кем не спорили. Это был наш мальчик, наш белый, чистый лист, на котором война, круги ада, через которые он проходит, кровавым пером могут написать всё, что угодно. Кто он, который ещё никто? Откуда сила его духа или как это поточнее называется? Почему не треснули зрачки, почему не распался, не превратился в насекомое?

Некоторое время я Алесю на полном серьёзе предлагал снять весь фильм только на крупных планах героя. Всё остальное — звук, шумы, музыка, фрагменты фона, какие-то детали, — всё это рядом, прёт на нас, но мы не видим. Видит он, а мы видим лишь его лицо, глаза, как он меняется, в кого или во что превращается. Не уговорил. Себя, главное, не уговорил. К тому же нам и без этого тогда хватало сложностей с запуском этого фильма.

Семь лет продолжался этот запуск, семь мучительных лет. Я один из рекордсменов по долгим запускам. «Агония» запускалась восемь лет. Приближалось сорокалетие Великой Победы. Начальству надо было что-то выдавать на-гора. Все эти семь лет Адамовича уговаривали, обхаживали. Ему был предложен список режиссёров, один другого лучше. Ответ был один: «Только он». А у меня, что называется, «молоко в вымени уже скисло». Уже трудно было вернуться к этой работе, такой силы был ожог после того, как в 77-м закрыли фильм на пороге съёмок. А Алесь звонил, приезжал, наседал. Многие его помнят как мягкого, доброго, интеллигентного человека. И это правда. Но временами это был вепрь, танк.

Несколько раз я был тому свидетелем. Я себя, грешным делом, иногда называл «непреодолимым». Но для Адамовича, если он что-то решил, во что-то поверил, не существовало преград. Вот кто был воистину «непреодолимым». И умел преодолевать. Так он преодолел и меня в те времена моего очередного тихого отчаяния. И вернул меня к этой работе.

Я ещё несколько раз перечитал толстую книгу документальных свидетельств людей, чудом переживших ужасы фашистского геноцида в Белоруссии. Книга называлась «Я из огненной деревни», инициатором создания был Адамович. Белорусское руководство долго не разрешало её напечатать. Та же история, кстати, произошла и с «Блокадной книгой». Почему? Почему такие вещи, горькую народную память, надо было долго и упорно пробивать? Может быть, к тому времени у кого-то сформировался привычный, исключительно героический образ войны и очень не хотелось его разрушать. Конечно, эти документальные книги очень тяжело читать.

Но мне — читать, а каково было тем, кому довелось это пережить? Многие из них тогда были ещё живы, и некоторые рассказы-воспоминания белорусам удалось зафиксировать на киноплёнку. Никогда не забуду лицо, глаза одного крестьянина, его тихий-тихий рассказ о том, как всю их деревню загнали в церковь и перед сожжением офицер из зондеркоманды предложил: «Кто без детей — выходи». И он не выдержал, вышел, оставив внутри жену и маленьких детей... И вот эти лица постепенно населили моё сознание, неотрывно и немо смотрели мне в душу. Они и вернули меня к этой работе.

Они и Алесь.

Я понимал, что исполнителем центральной роли будет не актёр, что он не будет защищён ни техникой, ни мастерством. Просто мальчик лет четырнадцати, которому к концу фильма, как мы говорили, должно быть двести. Тогда с моим добрым знакомым, талантливым гипнологом Марковым, человеком, который хорошо разбирался в секретах драматического искусства, мы разработали довольно сложную систему. Система включала проверку, тестирование будущего исполнителя самыми современными методами, подготовку, обучение искусству владения и управления собой.

Мы пытались проникнуть в его подсознание, добавить ему эмоционального знания, которым он в силу возраста не обладал. Он ведь вряд ли мог знать, что такое любовь к женщине, что такое выжигающая душу ненависть. Его надо было готовить к сложнейшим переживаниям, а уже потом зафиксировать их и в то же время защитить его от стрессов (система защиты тоже была подробно разработана), чтобы не в дурдом его после съёмок сдать, а маме живым и здоровым вернуть. Слава богу, так и было. Этику творчества мы соблюдали. В состоянии гипноза мы его принципиально не снимали, это ведь просто безвольное поведение. Задачей было помочь Алеше Кравченко в короткие сроки в сложных обстоятельствах раскрыться полностью. А мы уже чувствовали, что он от природы очень цельный, талантливый человек.

Я понимал, что это будет очень жестокий фильм и вряд ли кто-нибудь сможет его смотреть. Я сказал об этом Алесю. Но он ответил: «Пусть не смотрят. Мы должны это оставить после себя. Как свидетельство войны, как мольбу о мире».

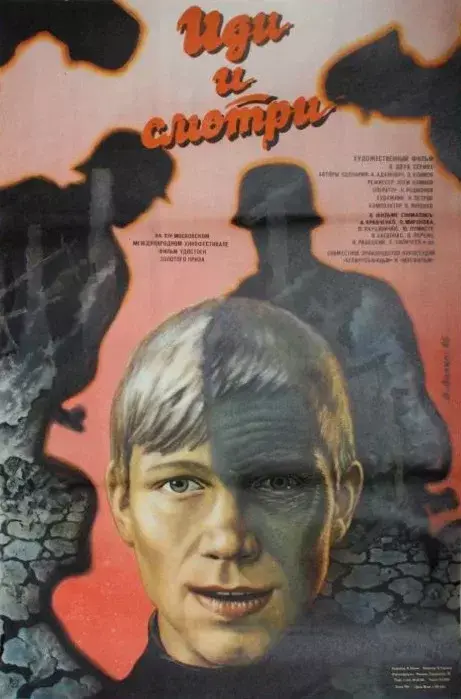

Постер фильма «Иди и смотри» (1985)

Действительно, как потом выяснилось, многие люди, которые пришли в кино (а фильм, неожиданно для нас посмотрели десятки миллионов), в определённые моменты просто не могли смотреть на экран, опускали глаза.

Теперь, по прошествии времени, думаю, что фильм надо было делать ещё более жестким. Мы недобрали до подлинной правды того времени, хотя знали её. Сработал внутренний, «гуманный» редактор. А ещё мы не сняли главный эпизод. Почему картина называется «Иди и смотри»? Эта фраза — рефрен из Апокалипсиса. Предполагался эпизод «последнего боя на земле». Так мы его для себя называли.

Горящее торфяное поле. Какой-то ирреальный, с огромными торфяными буртами-пирамидами пейзаж (мы его долго искали по всей Белоруссии, а нашли неподалеку от Хатыни). Вокруг небольшого, круглого, дымящегося леса идёт круговой бой. Силы равны. И теми и другими, партизанами и немцами, движет предельная, запредельная ненависть. Различить, кто есть кто, с определённого момента нельзя — все покрыты толстым слоем торфяной пыли. Убежать в сторону нельзя. Люди, лошади проваливаются в горящий торф, в преисподнюю. Красное, огромное солнце остановилось над далёким лесом и не садится. Как бы ждёт, когда люди уничтожат друг друга.

Всё шло к этому эпизоду. И мы были готовы. Но мы потеряли много времени, месяца полтора, так как из-за юного исполнителя, который должен был пройти всю свою роль шаг за шагом, от начала к концу, снимали самым малоэффективным способом: кадр № 1, кадр № 2, кадр № 3. Так кино никогда не снимают. Но я не видел другого пути. И нам уже не хватало времени. Упёрлись в зиму. Всё было кончено. Минуя этот не снятый «последний бой», я довольно искусственно прилепил маленький монтажный блок «расстрел Гитлера в обратную сторону». А он должен был совсем по-другому родиться на экране.

В пограничных условиях человек проявляет все свои качества, и негативные, и позитивные. А в обычных условиях он, может быть, сам не знает, какой он и как себя поведёт, случись, что, не дай Бог. Большинство людей так и умирают, ничего про себя не узнав.

Но вообще-то что сильнее — жёсткое или мягкое? Я думаю, мягкое сильнее, потому что его не сломаешь, оно неломкое.

Известно, что порог восприятия существует. В «Иди и смотри» есть такой кадр, когда мальчик видит, как сжигают людей, он вдруг засыпает, не может уже этот порог перейти. Он мягкий. А просыпается в другом возрасте, но ещё самим собой. Теперь он до конца фильма в очень сложном состоянии, хотя за порогом его ждало и другое: мог сломаться, сойти с ума, то есть прекратиться, мог стать жестким, возненавидеть весь свет, вызвериться.

Адамович мне рассказывал, что в одном отряде был мальчик лет двенадцати, который умолял, требовал, чтобы осуждённых на смерть отдавали ему. Ему отдавали. Он их не расстреливал, а рубил головы на пеньке. В результате партизаны его так возненавидели, что кончилось это печально для мальчика: его пристрелили. Если бы наш стал таким, то он уже точно убил бы Гитлера-младенца. А дети ведь не виноваты, что рождаются на белый свет.

О бытийном и бытовом сознании

Разделение несколько условное, но по сути это так. Человек, как правило, раб бытового сознания. Оно его каждодневно засасывает, как в тину, как в болото, скрывает от него то главное, что составляет его тайную суть. Ту самую вертикаль, которую так хочется обнаружить в себе и, если это случается, никогда уже с этим особым ощущением не расставаться. Познать это — может быть, и есть счастье. Если оно вообще существует. Многое в этом мире состоит из видимостей.

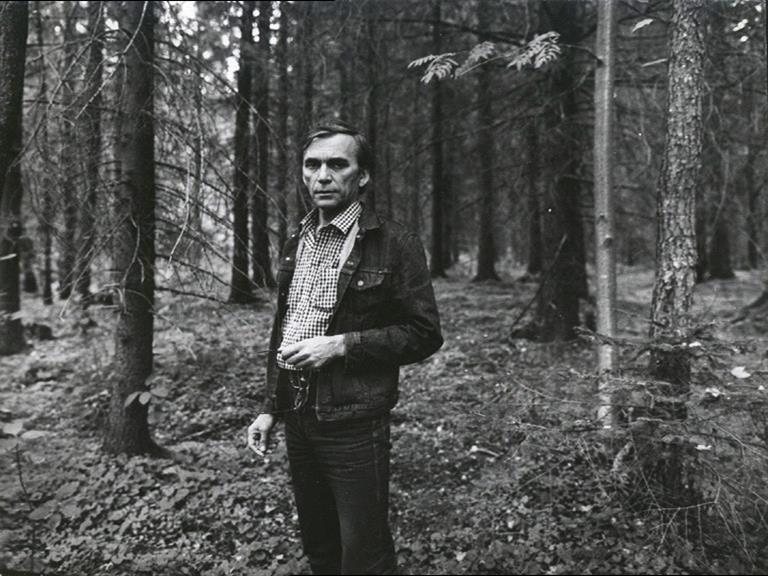

Мы вместе с Германом, братом, побывали в почти безвоздушном пространстве, в разреженном воздухе, на высокой-высокой горе. Мы оторвались от земли... Мы оторвались от себя, бытовых, и переместились в другие выси. Мы столько узнали! И драма теперь состоит в том, что я там побывал и знаю, где находится эта гора, я знаю путь к ней через невозможное. Андрей Платонов в письме жене написал: «Невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души». Какая красота и какая точность! Уникальный писатель...

Нужно ставить перед собой высшую цель и не терять времени. Заниматься своим сознанием. Постигать, для чего мы рождены, для чего живём. Можно быть и монахом, но столько всего сделать... И не нужно никому подражать, интересоваться чужим успехом. Потому что, как Борис Леонидович написал: «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех...» Позорно, действительно. И мы видим эти примеры позорного поведения... Надо расставлять какие-то фишки — туда нельзя, сюда нельзя.

Профессия — это всё-таки второе. Главное — выбрать: вертикаль или горизонталь...

О тайне

Мечтаю не полениться сесть и написать эссе о тайне, о том, что без неё человека не существует. Как только нас лишат тайны, мы перестанем быть людьми. Отсюда у меня это двустишие: «Стою в восторге на коленях пред навсегда закрытой дверью».

***

***