Как Красная Армия обороняла в 1941-м году Гродно и что из этого вышло.

Автор: Сергей ЗеленинПост написан на основе Главы 23 Первой части романа "Я не Сталин, я хуже" (https://author.today/work/249209) , в свою очередь написанной на основе: Бондовский Александр Васильевич «Боевые действия 85-ой Ордена Ленина стрелковой дивизии в первые дни Великой Отечественной войны». https://rubon-belarus.com/japomnju/bondovskij

*****************************************************************************************

Наполеон был далеко не дурак и, где переправляться через реки - хорошо знал!

Город Гродно расположен в западной части Белоруссии области, вблизи границы с Польшей и Литвой (в 15 и 30 км соответственно), на крутом восточном береге реки Неман. С началом 20-го века, это уже не только одни из «ворот» в Россию - но и важнейший узел железнодорожных и шоссейных коммуникаций, за который говоря словами американцев: «Надо держаться на ринге, даже если зубы выскочат». Поэтому ровно через сто лет после того, как Наполеона прогнали совместно «остервенение народа, зима, Баклай, да русский Бог[1]», в этом месте начали строить крепость, вполне сравнимой с небезызвестной Брестской крепостью.

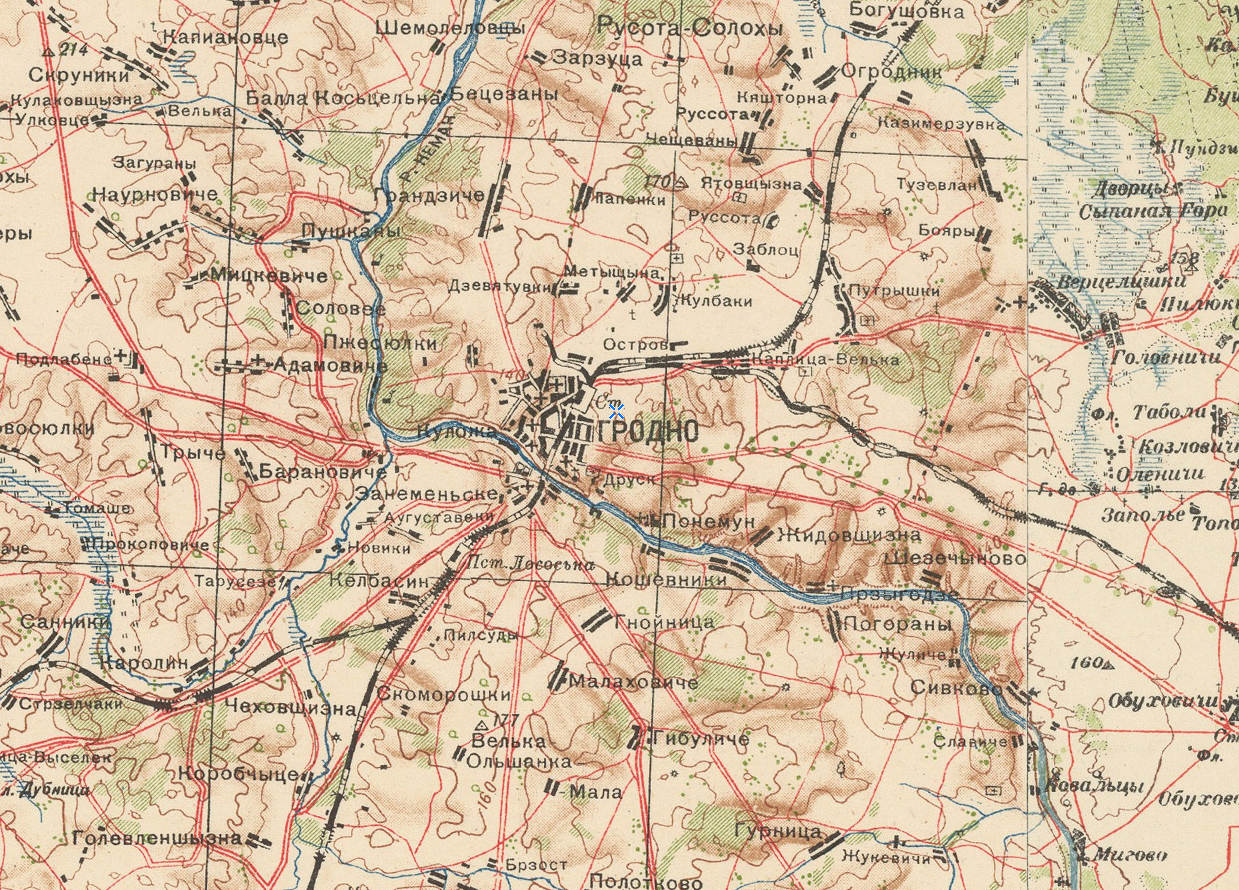

Топографическая карта города Гродно и его окрестностей.

Перед Великой Отечественной Войной, в тех краях дислоцировалась 3-я армия РККА, входящая в состав Белорусского особого военного округ и, командовал ею генерал-лейтенант Кузнецов.

Про этого полководца в частности и про его 3-ю армию в общем, современные мне историки писали (напишут) так:

«Военный талант(!) Василия Ивановича Кузнецова сформировался и проявился на белорусской земле - в Белорусском (Западном особом) военном округе в 1938-1941 г.г. В звании комкора он служил здесь командующим 3-й армией (с 1 сентября 1939 года).

В начале Великой Отечественной войны 3-я армия в составе 4-го стрелкового и 11-гомеханизированного корпусов, 68-го укрепленного района (УР) и ряда артиллерийских и других соединений вела тяжелые оборонительные бои в районах Гродно, Лиды, Новогрудка».

В результате этих самых «тяжелых оборонительных боёв» под руководством «военного таланта», 9-я армия Вермахта генерала Штрауса (пять пехотных дивизий) взяла Гродно на второй день войны – 23 июня 1941-го года…

Мда… Чтоб сдать крупный город на второй день войны – нужен вполне определённый «военный талант», иначе никак.

1 июля Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и член Военного совета армейский комиссар 2 ранга Бирюков с боями вывели из окружения 498(!) вооружённых красноармейцев и командиров.

Из ста тысяч – менее полутысячи…

Вот это талантище!

Белый свет никогда таких ещё не видывал талантов и слухом про них, ничего не слыхивал…

Наполеон Буонапарт! Джузеппе Гарибальди! Ганнибал Гаструбалович! Гай Юлий Цезарь!

Мемуаров по-военному талантливого Василия Ивановича, читать мне не доводилось, поэтому врать не буду. Но понять как происходил сам «процесс», можно из воспоминаний боевого сподвижника «военного таланта» - командира 85-ой Ордена Ленина стрелковой дивизии генерал-майора Александра Васильевича Бондовского.

Итак, очень-очень краткий пересказ, с авторскими комментариями разумеется.

***

85-я Ордена Ленина стрелковая дивизия формировалась на Урале для участия с Советско-финской войне, но на неё не успела и спустя какое-то время была направлена в Западный особый военный округ. В Гродно из-под Минска, это соединение прибыло за месяц до начала войны и, расположилась в лагере Солы, за исключением 59-го стрелкового полка, разведбата, медсанбата, автобата, полевого автохлебозавода. Эти части перед «вероломным и неожиданным» квартировали в военном городке, что недалеко от станции Гродно.

Как вспоминает командир дивизии:

«Сразу же началась боевая учеба. Особое внимание уделялось политзанятиям, тактической подготовке бойца и подразделений и, огневой подготовке…».

Конечно же, без политзанятий никуда – это то, как раз понятно!

А вот дальше пошло совсем непонятное.

Еще зимой, когда дивизия дислоцировалась в Минске, её сапёрный батальон был отправлен на строительство УР в район города Белостока. За две недели до начала войны, стрелковые полки выделили по одному стрелковому батальону для завершения работ в укреплённом районе «Линии Молотова» на границе. В полках осталось по два батальона, с которыми части 22 июня вступали в бой. Самая неблагоприятная обстановка сложилась в 59-м стрелковом полку, из которого кроме того - распоряжением штаба 3-й Армии, были взяты три роты (по сути – полноценный батальон) для охраны самого армейского штаба и для работы на складе боеприпасов. Таким образом эта воинская часть вступила в бой, фактически имея на лицо всего один батальон и подразделения поддержки.

Напрашивается известная детская песенка про любимого бабушкой серенького козлика, которого - оставив «рожки да ножки», съели не серые волки…

Отнюдь!

Сама коварная, жестокая и подлая старуха - свалившая затем преступление на «санитаров леса».

Тем более были и ещё кое-какие неблагоприятные обстоятельства.

Дивизионная артиллерия активно перевооружалась на новую материальную часть, но если в легко-артиллерийском полку этот процесс прошёл сравнительно безболезненно, то в перешедшем на тягачи гаубичном артиллерийском – были вполне определённые проблемы, связанные с мехтягой… Вернее с её отсутствием. Фактически, трактора получил лишь один из его дивизионов, два других остались на конной тяге…

Однако, личный состав последних, был сокращён и приведён к штату численности на мехтяге!

Пришлось выкручиваясь из создавшегося положения, назначая недостающих ездовых из числа бойцов из орудийных расчетов, что не могло фатальным образом не сказаться на боеспособности дивизионной артиллерии в целом.

Слабость можно компенсировать хорошо проработанным планом боевых действий, не так ли?

Так!

Имела ли 85-я стрелковая дивизия план на случай войны?

А как же!

У нас и экономика то – и то плановая. А уж в составлении то военных планов, так мы…

ВООБЩЕ!!!

Впереди если не Вселенной всей - то обитаемой части нашей Галактики, это уж точно.

По распоряжению видимо свыше (так называемый «План прикрытия мая 1941-го года»), разработка плана боевых действий дивизии была закончена 20 июня. Утвердить его должен был командарм–3 (генерал Кузнецов В.И.)…

22-го июня 1941-го года!

Интересно, это случайность такая или галимый стэб изменника и предателя?

Ладно, пока почтём за случайность…

Резонно сказать:

«Хрен с ним с утверждением! План известен командирам его разрабатывающих и с началом войны его надо выполнять».

А по плану, что?

По тревоге части (вернее то, что от них осталось) выводятся из казарм, создают несколько отрядов по борьбе с неприятельскими авиадесантами…

Это – лютый пизДетц, товаричччи!

…И совершают марш к границе, где должны наступательными действиями - ликвидировать вторгнувшегося на нашу территорию противника.

Хм, гкхм…

План хорош и вполне выполним, слов нет!

Так почему же его не выполнили?

Пристегнитесь и приготовьте целлофановые пакеты, взлетаем!

В разработке плана командиры частей участие не принимали: только командир дивизии, начальник штаба, начальник артиллерии и начальник связи. Не был допущен даже заместитель командира дивизии по политчасти…

Его то, за что?

Мало того, будучи утверждённым, он должен был храниться не в штабе дивизии, а в…

В сейфе Оперативного отдела Штаба 3-й Армии.

Чтоб ознакомиться с ним, командиру полка надо было после объявления тревоги срочно прибыть в штаб армии, получить под роспись опечатанный пакет и в течении нескольких часов его изучать. После чего вернуться в часть и не меньшее время, разжжёвывать суть предстоящих манёвров командирам батальонов.

«Комеди-Клаб» отдыхает!

Ладно, хрен с ним – с планом.

Всё одно, как это заметил сам(!) Наполеон, всякий план действует лишь до первого выстрела. После него, начинается сплошная импровизация.

Как импровизировали Командарм-3 и командиры 85-ой стрелковой дивизии?

Тем более что в отличии от Бреста, например, Гродно распложен сравнительно далеко от границы и про них нельзя сказать, что при первых же разрывах снарядов, они с собственными и чужими жёнами - бегали в одном нижнем белье, от точно таких же плохо одетых красноармейцев…

В ночь с 21-го на 22-е июня командование дивизии отнюдь не развлекалось в театре с московскими артистками, оно даже не спало. Оно находилось при штабе соединения и мало того – «о чём-то» подозревало.

Словами главного свидетеля:

«После короткого доклада текущей почты майор Заварин был отпущен на отдых, а я заглянул на минуту в комнату отдыха. Там оказался и еще не спал тов.Гурьев. Он сообщил мне новость, которая не могла не возмутить: «Скрипачи» обнаглели, предъявив ультиматум нашему правительству о возврате Молдавии, угрожая войной. (Я понял, что речь идет о Румынии). Было ясно, что новость эта не из приятных. Война вплотную подступала к советской границе».

Ещё одна палка меж ног историкам, утверждающим, что накануне войны - командиры РККА были ни сном, ни духом.

И наконец, началось:

«Так и тогда за тяжелым вздохом я машинально потянулся к ручным часам. Часы показывали 4 часа 22.06.1941…

Первые разрывы авиабомб послужили сигналом тревоги. Часть дивизии, как расположенные в городе, так и в лагере, быстро поднялись и начали рассредоточиваться в районах северо-восточной окраины города и рощах западнее лагеря Солы. Майор Заварин, вернувшийся ко мне в помещение штаба дивизии с первыми разрывами авиабомб, получил от меня указание и отметки на карте, где должны рассредоточиваться части, стоящие в лагере. Полковник Тарасов по телефону давал распоряжения артиллерийским частям о районах, куда они должны выйти по тревоге. Командир 59 СП полковник Терентьев самостоятельно принял решение о выводе полка и других частей из казарменного городка, о чем доложил мне по телефону. Мне оставалось уточнить районы рассредоточения в северо-восточной окраине города, как полка, так и других частей».

Пока всё идет правильно, нет даже записей о жертвах бомбардировки среди бойцов и командиров, а стало быть их удалось избежать:

«Невредимыми остались штабы корпуса и дивизии, мосты через р.Неман. Склады и лагерь Солы не бомбились. Надо полагать, что склад горючего на юго-западной окраине города противник приберегал для себя. Что касается складов боеприпасов и взрыввеществ, то о них немцы или не знали, или не хотели подвергать уничтожению склад горючего, расположенного невдалеке от склада боеприпасов.

На лагерь Солы не было первого налета бомбардировщиков немцев в 4 часа 22 июня. Можно предполагать, что нахождение дивизии в лагере Солы противнику было неизвестно».

Как всё удачно складывается, да?

Те, кто находились в это же время в Бресте - даже мечтать об таком не могли…

Сразу же выяснилось, что мы с Наполеоном правы:

«При моих явках по вызову в штаб армии как утром, так и днем 22.06.1941 ни наштарм, ни начальник оперативного отдела о планах не вспоминали, ибо было видно, что события развиваются далеко не по плану и вопреки ему».

За кадром остаются многочисленные вопросы, типа:

А какие «события» ожидались? А на хрена надо было разрабатывать планы, которые первой же бомбёжки становятся «ни больше – ни меньше как грудой ненужных бумаг»?

Молчит на этот счёт наш «Дэвид Копперфильд», упорно молчит… Хотя и понимает некоторые очевидные вещи:

«Город Гродно имел объекты, большое военное значение которых было бесспорно: Штаб 3-й Армии, штаб 4-го стрелкового корпуса, штаб дивизии; склады горючего, боеприпасов и взрыввеществ; железнодорожный и городской мосты через реку Неман; в 3 – 5 км западнее и южнее города лагеря Фолюш и Солы; казармы вблизи ст.Гродно».

Ну раз понимаешь, то значит что?

Занимай своей дивизией город, готовь его оборону.

Вместо этого вполне логичного решения, он получает другой план:

«Я вызывался в штаб (третьей) Армии дважды. Первый раз за получением задачи дивизии на оборону рубежа р.Лососно. Задачу мне ставил командарм–3 генерал-лейтенант Кузнецов Василий Иванович в своем кабинете. В это время вблизи штарма рвались авиабомбы. На всю жизнь запомнилась завидная собранность и внешнее спокойствие командарма Кузнецова, повлиявшие и на меня...

Второй раз в штаб Армии вызывался с докладом о положении на фронте. Того нервоза, который был в штабе вначале, я уже не видел. Штаб перестроился для работы в цокольном этаже».

Дав приказ генерал-майору Бондовскому оборонять священные берега неведомой мне речки с несколько стрёмным названием, «завидно собранный и внешне спокойный» «военный талант» по фамилии Кузнецов и его «перестроившийся» штаб 3-й армии РККА, уже вечером того же дня драпанули из города:

«Командарм Кузнецов и его штаб выехали из города только после 19 часов 22 июня. Обстановка на фронте складывалась неблагоприятная, особенно на флангах армии».

Начальство не просто драпануло со свистом и с пробуксовкой, оно ещё и забрало с собой один из стрелковых полков и разведывательный батальон дивизии. Видимо для прикрытия самого себя от вездесущих «авиадесантов противника».

Тем временем Комдив-85, готовит к обороне город. Но делает это очень странно. Свои и без того куцые силы, он распыляет по окрестным лесам:

«141 СП из рощ 3 км юго-западнее и западнее лагеря Солы начал движение для обороны участка: устье р.Лососно – северная опушка леса южнее Новики – западная окраина Гродно. На оборонительный участок полк сопровождал я, я же ставил и задачу командиру полка подполковнику Малинину.

103 СП из леса 2.5 км южнее лагеря Солы в назначенный ему оборонительный участок: лес южнее Новики – Чеховщизна – Колбасино, начал движение по получении задачи, которую ставил командир штаба дивизии.

167 легко-артиллерийский и 223 гаубичный артиллерийский полки становились на огневые позиции в районах: юго-западная окраина Лососно – Колбасино – восточный выступ леса южнее Колбасино – СТФ».

От такой «диспозиции» возникает недоумённый вопрос:

А кто будет оборонять Гродно?

Дед Пыхто?

Так, так, так…

Стоит призадуматься над этим – воистину маниакальным нежеланием советских полководцев защищать города.

Всю войну, германцы стойко обороняли буквально каждую мал-мальски удачно расположенную деревеньку – превращая её в опорный пункт. Города с прочными каменными зданиями - в настоящие крепости, штурм каждой из которых - стоил нам большой крови.

Красная Армия же, предпочитала «оборонять» леса и болота - легко отдавая противнику даже такие крупные города, как Львов, Минск, Смоленск, Ригу, Киев, Ржев, Вязьму, Орёл и так далее… По сути, она начинала защищаться только прижатая задницей к воде: Одесса, Севастополь, Ленинград, Сталинград… Единственное исключение – Тула, с обороны которой началось декабрьское наступление под Москвой.

Почему?

Возможно, эта привычка осталась со времён Гражданской войны?

Кроме Красной, Чёрно-красной (анархисты Махно) и Белой армий, в ней принимали участие и так называемые «Зелёные». Это вовсе не защитники экологии, а убеждённые дезертиры, прячущиеся от призыва любой из сторон в труднодоступных местах. Песенка даже такая народная была, из которой помню только первый куплет:

«Зелёная армия,

Кустарный батальон…».

Сперва «зелёноармейцы» были не за тех, ни за других. Затем – за тех, кто побеждает.

То есть – за красных.

Так может меж них имелось какое-то тайное «братство» и первым делом «перекрасившись», они затем методом детёныша кукушки поочерёдно выкинули «из гнезда» - в первую очередь военспецов, затем истинных краскомов? Ну и как собака с улицы блох в дом, принесли в стратегию РККА две свои основополагающие привычки: прятаться в лесу и выжидать чья возьмёт – чтоб потом присоединиться к победителю.

А чем ещё объяснить?

Ну да ладно, всё равно всей правды не выяснишь, вспоминаем дальше…

Один хрен не пригодилось!

«Первые выстрелы» не прекращались, отменяя всё новые и новые планы нерасстрелянных вовремя «военных талантов»:

«К концу дня 22 июня над армией нависла угроза охвата ее флангов и прорыва немецко-фашистских войск к переправам через р.Неман у Лунно и Мосты.

Командарм принял решение в ночь с 22 на 23 июня, оставив Гродно, отвести войска на рубеже р.Котра и Свислочь. Здесь же отдал приказ:

85 СД с наступлением темноты начать отход с рубежа р.Лососно на оборонительный рубеж р.Свислочь. Отходя, применить метод подвижной обороны по рубежам…».

«Военный талант» по кличке «Кузнецов», придумал воистину гениальный ход, чтоб насыпать кварцевого песка в подшипники германского «Блицкрига»:

«Чтобы замедлить продвижение противника, Командарм приказал организовать и осуществить: взрыв железнодорожного и городского мостов через р.Неман, уничтожение складов горючего на юго-западной окраине города, боеприпасов на южной окраине и взрыввеществ на северной окраине Гродно».

Даром что ли, его впоследствии Героем Советского Союза объявили?

А в чём суть сего гениального маневра?

А вот хрен догадаетесь, для этого генералом Красной Армии надо быть, да не простым – а природно одарённым!

Впрочем, судите сами про изящество задумки:

«Ставилась задача – воспользоваться шумом взрывов, чтобы прикрыть отход дивизии…

(Ой, держите меня семеро – счас грохнусь оземь со смеха!!!)

…Определение времени начала взрывов и начала отхода возлагалось на меня. Командарм сообщил, что подготовка мостов к взрыву уже началась и поручено саперам другой части. Командарм знал, что дивизия саперного батальона не имеет».

Заботливый, падла, попался!

Как говорится: «ломать - не строить».

Взрывать народное добро – не производить его, выжимая последние копейки с народа и, вот:

«В 0 час. 30 мин. 23.06.1941 последовали взрывы на р.Неман, взрывы снарядов на складе боеприпасов, вспыхнул пожар на складе горючего. В это время я выезжал на шоссе Гродно – Лунно. Взрывы были огромной силы. Казалось, что город поднят в воздух. Это были взорваны мосты через р.Неман. Началось уничтожение склада боеприпасов. Огромное пламя огня на складе горючего быстро разрасталось, захватывая пожаром юго-западную окраину города…».

Заметим для себя: это происходило тогда, когда не один фашист в рогатой каске, не был замечен в окрестностях Гродно. Хотя виновник этого «торжества», задним числом писал такое:

«Отход начался при отсутствии наземного воздействия со стороны противника, но ещё вечером до наступления темноты, в бинокль можно было рассмотреть подходившие к Гродно немецкие мотомехчасти…».

На Гродно наступала обычная пехота, хотя и возможно усиленная штурмовыми орудиями «StuG». Вот она и взяла на следующий день город и, причём - почему-то не заметив взорванных с таким «фейерверком» мостов.

Одно радует:

«Поскольку было уже темно, авиации противника в воздухе не было. Началось оставление Гродно».

Правда, радость та была недолгой:

«Начался рассвет, а с рассветом появились бомбардировщики немцев. Началась бамбежка отходящих колонн. Колонны несли потери в автомашинах, конском составе, повозках».

Самое милое дело для любой авиации – бомбить неприкрытые с воздуха колонны и особенно обозы отступающих войск и, это удовольствие советские «военные таланты» - лётчикам Люфтваффе в полной мере предоставили:

«Тяжелую картину увидели все мы на дорогах, идущих из Гродно в сторону нового рубежа обороны р.Свислочь: в одиночку и группами стояли подбитые автомашины или остовы сожженных автомашин нашего 2-го автомобильного батальона…».

Будь я Герингом, я б награждал советских генералов «Железными крестами» и бриллиантов бы к ним не пожалел…

Прямо таки брал бы горстями и раздавал: заслужили, сцуки!

В результате этого хитрого манёвра, 85-я стрелковая дивизия осталась без автомобильного транспорта и видимо имущества находящего в кузовах грузовиков и, в буквальном смысле – без куска хлеба, ибо вместе с автобатом - был уничтожен и полевой автомобильный хлебозавод.

Но самое страшное, даже не это!

Полетел в корзину с мусором и очередной хитрый план нашего «военного таланта»:

«Остановка на первом рубеже грозила ничем неоправданными потерями в людях и технике, потерей времени для занятия основного рубежа обороны по р.Свислочь. Эти же причины говорили не в пользу осуществления подвижной обороны и на последующих рубежах и подсказали отказ от нее. Создавшаяся обстановка диктовала необходимость сохранения живой силы и технических средств для основной задачи – обороны рубежа р.Свислочь, тем более, что наземного преследования со стороны противника не было. Под непрерывным воздействием авиации противника части отходили, не задерживаясь на промежуточных рубежах…».

В общем, драп благополучно продолжился без остановок, сюрпризы продолжались:

«При проведении рекогностировки оборонительной полосы дивизии было установлено разрушение моста через р.Неман в Лунно, на который мы ориентировались при организации подвоза продовольствия и фуража со ст.Скидель. Это еще больше усугубляло обстановку снабжения всеми видами довольствия…».

Такое положение на военном языке, это называется «оперативное окружение».

И кто его совершил?

Германский Вермахт в результате «Блицкрига»?

Нет, не он…

А кто? Угадайте с трёх раз?

Неужели этот мост взорвали вопреки командующему 3-й армией, генералу Кузнецова – незаурядному «военному таланту» и без пяти минут Герою Советского Союза?

Да, быть такого не может!

Поэтому, заслугу в деле окружения целых советских армий или даже фронтов, надо разделить пополам между германскими и советскими генералами…

Ведь обе стороны приложили в этом деле максимальные усилия и ещё надо подсчитать – кто из них больше.

Я к примеру, плюсую именно за генерала РККА Кузнецова – Героя Советского Союза и кавалера всевозможных полководческих орденов.

«…С 24 июня дивизия вынуждена была перейти на использование носимого НЗ продовольствия, в последующем продовольствие добывалось или путем изъятия из складов, оставленных интендантствами или ушедшими вглубь страны советскими организациями, и наконец, иногда нас снабжали колхозники через свои МТФ. Все, что добывалось, не составляло набор продуктов хотя бы близких к пайку».

Зубы на полку, стало быть, а ведь ещё Наполеон говорил:

«Армия воюет брюхом!».

Так фули нам какой-то Наполеон?

У нас собственные военные таланты есть!

Наполеон, который нам не указ, ещё и что-то там про порох вякал… Мол, современные армии разучились воевать без него.

Фигня!

С боеприпасами в дивизии также были не лады, после взрыва складов 3-й армии в Гродно….

Так воевали же!

Помогала наша русская находчивость:

«Начальник артиллерии дивизии полковник Тарасов, руководивший со своим штабом отходом артиллерийских частей при оставлении Гродно, докладывал, что артиллеристами был обнаружен в лесу южнее Новики склад снарядов на земле…».

Нашли ж!

И смекалка:

«…В дальнейшем пополнение боеприпасами проходило только за счет собирания патронов, гранат у раненых и убитых бойцов, а снарядов за счет оставленных на поле боя другими частями».

Когда чего-то не хватает, «голь на выдумки хитра», как в случае с топливом для чудом уцелевших тракторов и грузовиков:

«Горюче-смазочными материалами с армейских складов дивизии ни разу не пополнялась. Горючее добывалось только путем слива его из выбывших из строя или оставленных на поле боя машин».

Как же дивизии пополняться с армейских складов, коли их сами же и взорвали?

Вот так и воевали в первые дни войны: своими руками уничтожили склады полные народного добра и теперь снабжаемся по «бабушкиному аттестату»!

С миру по ниточке, с бору по сосенке.

Драпали, драпали, драпали…

Весь день драпали, а к вечеру остановившись и, стали задаваться вопросом:

А от кого, спрашивается, драпаем?

«Днем 23 июня перед оборонительной позицией на р.Свислочь ни пехота, ни танки противника не появлялись. Ближняя разведка 103 и 141 СП доходила до заданных рубежей, но, не добыв сведений о наземном противнике, возвращалась в части».

Это было бы очень смешно, если бы не было так трагично…

Если кто-то решил, что это – самое дно, то пусть прислушается:

Снизу стучат!

«Во второй половине ночи с 23 на 24 был получен боевой приказ командарма – 3. Дивизии ставилась задача совершить марш и наступать на Гродно с целью восстановить прежнее положение взять Гродно».

Нет, больше не могу…

Хихихихи! Хахахаха! Хохохохо!

Нет, не так:

БУГАГАГА!!!

Дико извиняюсь…

Очередной хитрый план «военного таланта» начал выполняться:

«Остаток ночи прошел в подготовке к маршу. С исходных пунктов колонны начали движение по заданным маршрутам в 9 час. 30 мин. 24 июня…».

85-я стрелковая проделала немалый путь, на марше с утра и до обеда - не встретив ни танков, ни мотопехоты противника – от которых так резво удирала накануне, пока не случилось то, что должно было случиться:

«…Со стороны Гродно появилась девятка «юнкерсов». Началась бомбежка левой колонны. На смену отбомбившейся девятки «юнкерсов», появилась девятка «мессершмиттов», начавшая штурмовать, поливать огнем колонну. На смену штурмующим «мессершмиттам» появилась новая девятка «юнкерсов». Штурм сменился бомбежкой. Так, штурм чередовался с бомбежкой, беспрерывно, в течение 9,5 часов: начался в 13 часов и закончился в 22 часа 30 мин. Правая колонна начала бомбиться и штурмоваться с той же интенсивностью, но несколько позднее, а закончилась также в 22 часа 30 мин. От бомб и пулеметного огня колонны понесли очень большие потери, особенно в орудиях, специальных машинах, конском составе. Пехота, боевые расчеты артиллерии и спецчастей, водители автомашин сошли с дороги в сторону, окапались, замаскировались. Потери в людях были менее значительны. Шоссе профилировано, съезжать с него в сторону не везде возможно. Только отдельные специальные машины съехали с него и замаскировались, но и по ним наносились бомбовые и огневые удары. С третьего или четвертого захода бомбардировщиков – точно не помню - выведена была моя радиостанция и я остался без радиосвязи. Колонны были прижаты к земле до наступления темноты. Задача дня боевого приказа командарма – 3 не была выполнена».

Дальше всё понятно: 85-ой ордена Ленина стрелковой дивизии - как таковой не стало.

Но забавляет последняя фраза:

«Задача дня боевого приказа командарма – 3 не была выполнена».

А что?

Кто-то всерьёз рассчитывал, что она – «задача дня», будет выполнена?

Что накануне бомбившая дивизию германская авиация, устыдилась содеянного и больше этого делать не будет?

Что одетый в «фельдграу», со «штальхельмами» на головах и с «машиненпистолями» в руках немецкий пролетариат восстанет и, оставшиеся без топлива, боеприпасов и даже без куска хлеба - «рожки да ножки» «ордена Ленина», отобьют важнейший узел коммуникаций?

Этот план сочиняли взрослые люди, или сопливые детишки из школы «для особо одарённых»? Которые и задницу то - подтереть самостоятельно не могут, чтоб с ног до головы не измараться в собственном дерьме???

Или, всё-таки план генерала Кузнецова был успешно выполнен? Как и все предыдущие?

Но он имел своей целью совсем не то, про что официально заявлялось.

Автор разбираемых «по косточкам» мемуаров - генерал-майор Александр Васильевич Бондовский, командир 85-ой ордена Ленина стрелковой дивизии, пишет по этому поводу:

«Идея решения командарма – 3 на оставление Гродно и отвод войск на рубеж р.Котра и р.Свислочь в ночь на 23 июня с целью ликвидации угрозы охвата флангов и воспрепятствования прорыва немецко-фашистских войск к переправам через р.Неман у Лунно и Мосты была проста и понятна…».

У него не хватило мужества (а скорее всего он был в сговоре), а я за него закончу:

«…Своими руками угробить 3-ю армию РККА, сдать важный пункт коммуникаций врагу и открыть ему путь в тыл Западного фронта».

Других «идей» в этих решениях - не просматривается, от слова «вообще».

Кстати, автор вышеприведённых материалов, тоже в своём роде «талантливый уникум»: единственный советский генерал - дважды в 41-м году пролюбивший вверенные ему дивизии, дважды вследствие этого попадавший в фашистский плен и, соответственно - дважды совершивший побег из плена.

Прям, Дэвид Копперфильд - да и только!

Историки уверяют доверчивый электорат, что за пребывание в плену – всякому бойцу и командиру грозили всяческие кары: как минимум - штрафбат, а коль совсем не повезло – то и расстрел.

«Конструкторы человеческих душ» - писатели, книжки про то же пишут – «Архипелаг ГУЛАГ» и прочие, за что получают Нобелевские премии, а сценаристы с режиссёрами - фильмы снимают, с участием лучших артистов страны, набирающие десятки миллионов просмотров и формирующие мировоззрение целых поколений проживающих на «одной шестой» части землешарной поверхности…

Взять хотя бы «Холодное лето 53-го», где бравого капитана-разведчика за пару часов плена - очень надолго определили в «ГУЛАГ», где он до самой смерти Сталина и бериевской амнистии - трудился в лесопромышленности с компанией воров-рецидивистов, убийц, сексуальных маньяков-насильников, дезертиров, бандеровцев и прочих нацистов, гениальных конструкторов и других невинных жертв режима.

Брешут, собаки!

Тут человек два раза подряд был в плену, а его не то чтобы не расстреляли - из армии не уволили и даже не понизили в звании.

Правда, следуя пословице про «альтернативно одарённого» и «мужской детородный орган из стекла» - дивизий ему больше не доверили. Зато…

Какая приятная неожиданность, описцаться на радостях можно!

…Вместо хотя бы штрафбата, генерал-майора Бондовского отправили преподавателем тактики на курсы усовершенствования офицерского состава «Выстрел» - где как надо полагать, он учил молодёжь - как надо правильно «пролюбить» дивизии, как следует вовремя сдаваться в плен, а затем…

Ну, магические способности, далеко не у каждого генерала открываются!

Ибо подобных чудес, история Великой Отечественной войны - больше не знает.

И видимо, учил очень здорово - дослужившись к июлю 1943-го года до назначения-Начальника учебного курса по тактике.

В этом же контексте следует рассматривать и следующий эпизод, которым я пожалуй и завершу рассказ про славный боевой путь «85-й ордена Ленина стрелковой дивизии РККА» в первые дни Великой Отечественной Войны:

«В 4 часа 25 июня майор Данильчук доложил о чрезвычайном происшествии в сформированной конной разведке. Заканчивая формирование разведки, майор Данильчук приказал построить ее в полной боевой готовности для проверки и смотра. Во время проверки наличия выделенных в группу бойцов ст.лейтенантом Безматерных, перед строем группы вместе с т.т. Данильчук и Безматерных появился зам.начальника особого отдела дивизии ст.лейтенант Жраков.

Неожиданно для всех ст.лейтенант Жраков выстрелом из револьвера убил ст.лейтенанта Безматерных. Последовало замешательство среди разведчиков, а затем выстрел, которым в упор был убит зам. начальника особого отдела одним из бойцов конной разведки».

Что это за «чрезвычайное происшествие» и зачем про него надо было вспоминать?

Чтоб в очередной раз лягнуть «кровавую гэбню», мешавшую нашим «военным талантам» бить врага?

А может, за этим стоит нечто другое?

Имеется основанная на собственном житейском опыте чуйка, что дело обстояло несколько не так…

А возможно – совсем не так.

Скорее всего, особист что-то (на третьи сутки!) заподозрил и увидев в действиях генерала Бондовского измену Родине и служебному долгу – выраженные в решении сдаться в плен, решил арестовать последнего…

Однако, в завязавшейся перестрелке был тем убит, после чего по каким-то вновь открывшимся обстоятельство - сдаваться в плен стало «не комильфо» и пришлось отложить до следующего раза.

Почему особист был убит именно им - генералом Бондовским, а не положим майором Данильчуком?

Потому что вспомнил этот - в принципе малозначительный на фоне происходящих событий, эпизод. Видимо, это был его первый опыт личного убийства человека… А к преступнику всегда приходят во сне и наяву «мальчики кровавые в глазах» и его всегда тянет на место преступления.

************************************************************************************************

[1] Из А.С. Пушкин «Евгений Онегин».

«Гроза двенадцатого года

Настала — кто тут нам помог?

Остервенение народа,

Барклай, зима иль русский бог?».