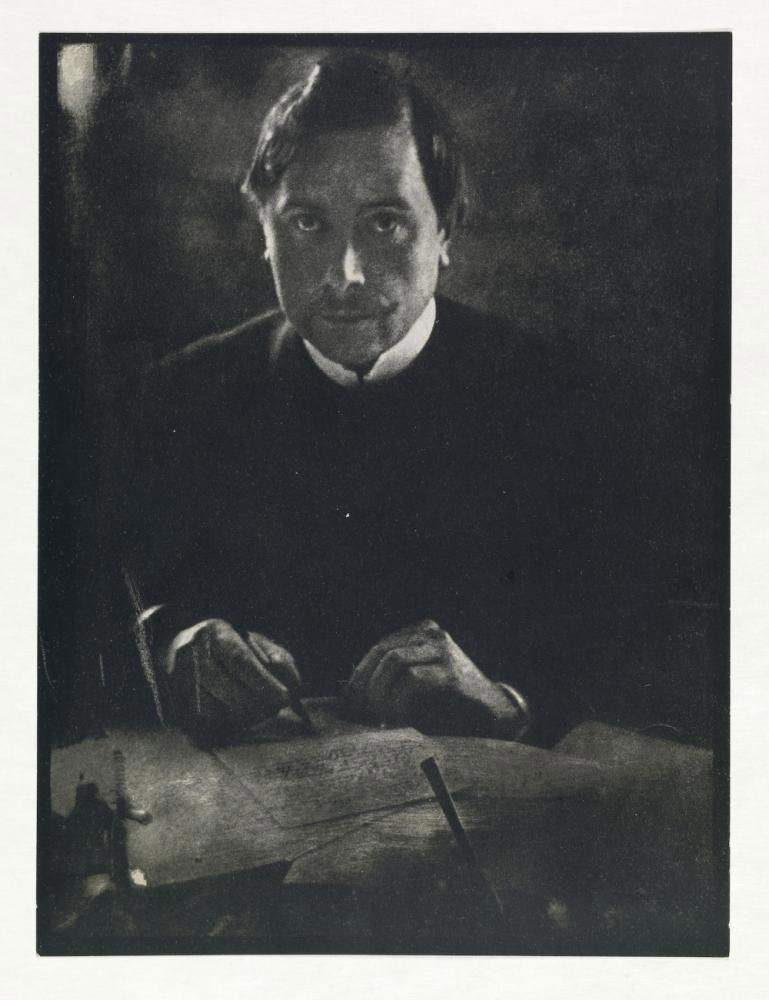

Морис Метерлинк «Книгопечатание»

Автор: Анастасия Ладанаускене

Морис Метерлинк (29 августа 1862 — 6 мая 1949)

Перевод Ксении Рагозиной

По возвращении в Бельгию, я завершил «Теплицы», которые начал писать ещё в Париже.

Душа теплицы

Мой взор виденьями томим.

Душа, под стёклами теплицы,

Озолочая глубь темницы,

Цветёт под сводом голубым.

Теплицы сдержанных мечтаний!

У рам закрытых лилий строй!

Камыш, возросший над водой!

И все мечты без упований!

О, если б снова я достиг,

Сквозь сон моих ресниц смежённых,

До роз, когда-то благовонных,

Полузакрытых грёз моих!

Я жду, что снова пред очами

Зазеленеет их мечта

И месяц синими перстами

В молчаньи распахнёт врата.

Перевод Валерия Брюсова

<…> Я знал, что бесполезно обращаться к издателям. Они в ужасе разбегаются при одном только упоминании поэзии. Но где достать денег? У каждого из нас есть своя копилка в отцовском сундуке. Потихоньку от отца, который пустился бы в крик и мог потребовать объяснений, которые я затруднился бы дать, мне удалось-таки, при соучастии матери, завладеть своими капиталами. Но их оказалось недостаточно; тогда я добился участия сестры и брата: они дали мне ссуду под проценты, с постепенной и не очень скорой уплатой долга.

Один приятель по колледжу оказался обладателем маленького печатного станка для визитных карточек и циркуляров, и к тому же у него нашлась россыпь из нескольких сотен более-менее эльзевирьянских литер и скромный пресс с маховым колесом, приводимым в движение не мотором, а усилиями человеческих рук.

Таким образом, два моих друга, Грегуар Ле Руа и будущий знаменитый скульптор Жорж Минне, стали типографами вместе со мной. Техническую работу выполняли отставной типографский мастер и его молодой ученик, а мы вращали маховое колесо. Приходилось работать по вечерам и ночами, потому как день принадлежал серьёзным клиентам. Словом, полотна Гелдера по сравнению с нашими муками показались бы приветливыми и даже радостными. Продать удалось всего дюжину экземпляров, и великие надежды, возлагаемые на это событие, обернулись гулом тщетных усилий.

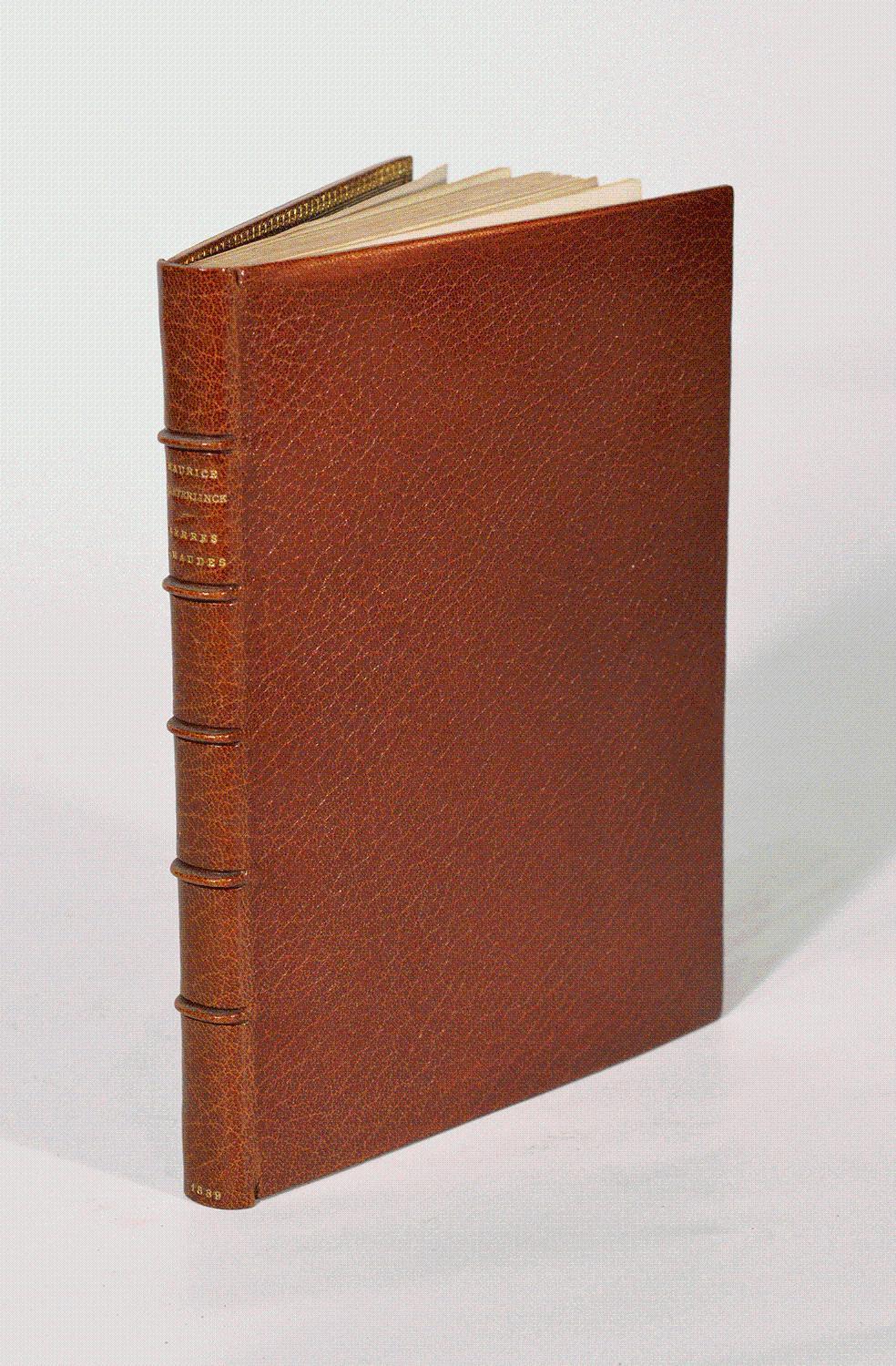

Первое издание Serres chaudes, 1889

Однако рукопись «Принцессы Мален», полностью завершённой, нетерпеливо дожидалась своей очереди. На сей раз речь шла уже не книжонке, сшитой из двух-трёх листов, но о томе по меньшей мере в триста страниц. Рассчитывать на сбережения брата или сестры более не приходилось: они и так сожалели о худо помещенных капиталах. Я обратился прямо к матери, она, и я был в том прекрасно осведомлён, никогда и ни в чём не могла отказать своим детям. Я попросил у нее 250 франков на «Принцессу Мален». Мать не стала спрашивать меня, что это за принцесса, о которой она ничего не слышала, свалилась мне на голову, но пообещала снабдить её деньгами к концу месяца, потихоньку подделывая хозяйственные счета. В те счастливые времена 250 франков творили чудеса.

Моя бледная девочка, принцесса из Иссельмонда, дождалась своей очереди и смело выступила навстречу славе или смерти. Её рождение было и долгим, и трудным, — сказывался тяжёлый характер эльзевирьянских литер, к тому же готовые страницы следовало ещё разложить по экземплярам.

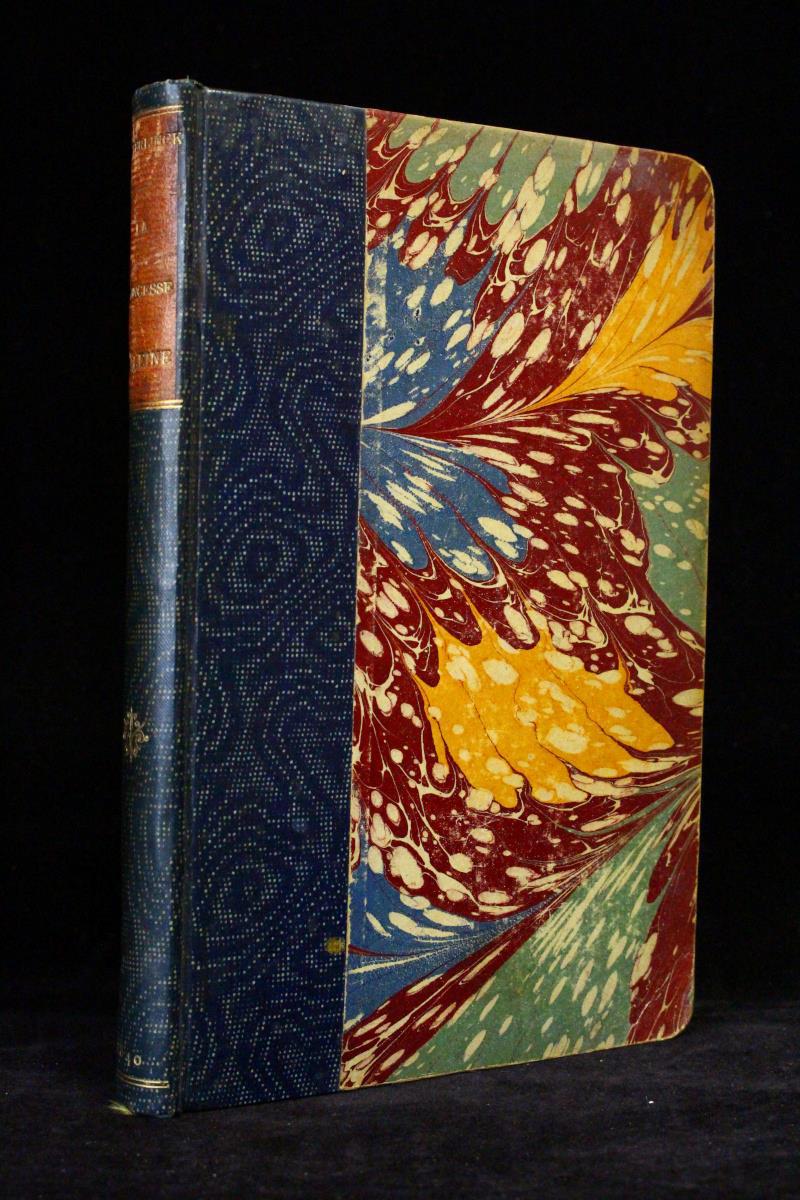

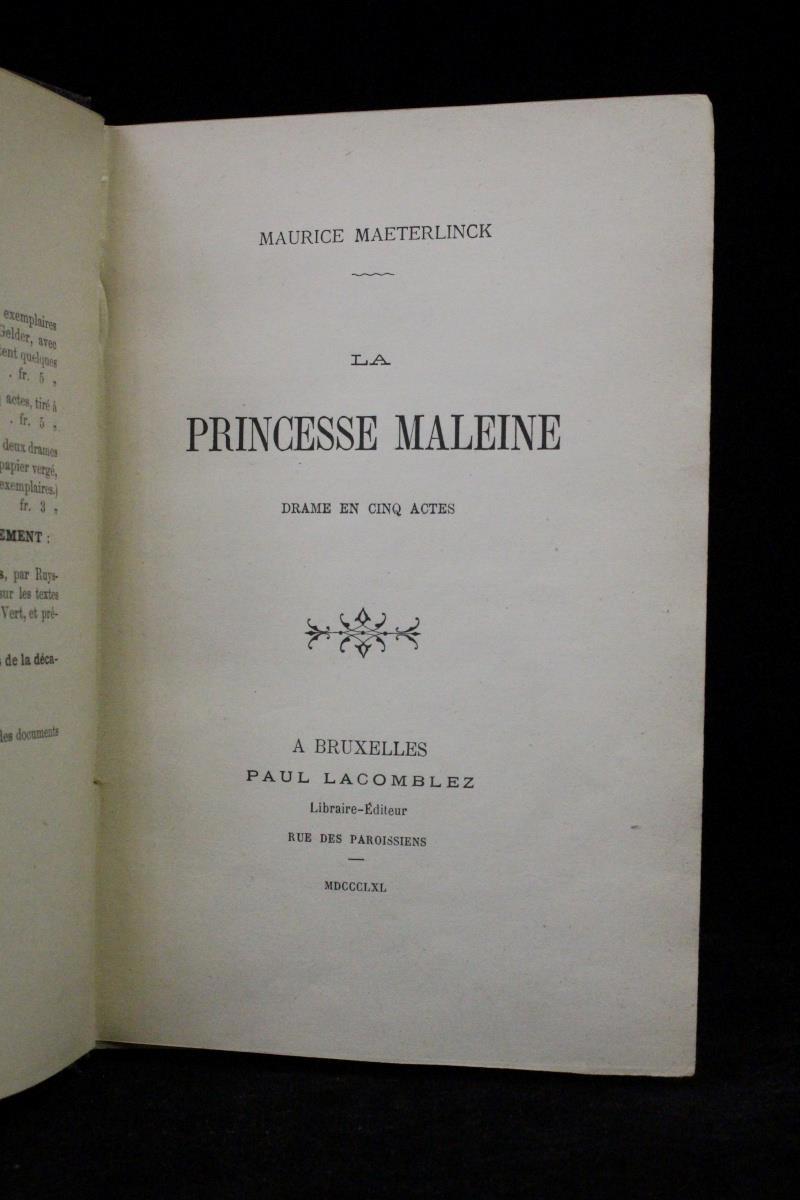

Первое издание «Принцессы Мален»

Мы отпечатали, сброшюровали книги и отдали их брюссельскому книгопродавцу Полю Лакомблю. Он продал полтора десятка экземпляров, ещё дюжину я разослал друзьям, в частности — Стефану Малларме, который в нескольких отточенных словах, весьма меня ободривших, подтвердил получение. Затем всё замирает и рушится в могильную яму, зарезервированную за каждым начинающим поэтом.

Первое издание «Принцессы Мален»

Но вот, несколько месяцев спустя, неожиданное событие переворачивает дом вверх дном.

Это случилось в дивный летний праздный день, в самый разгар трапезы. Мы сидели за длинным столом в обеденной зале: родители, брат, сестра, я и дядюшка Гектор, случайно к нам заглянувший. Отец рукою мастера как раз разрезал жирненькую пулярку, выращенную и откормленную в нашем имении, когда на дорожке в саду мы увидели почтальона, вскоре лакей принёс на подносе корреспонденцию, среди которой оказалось несколько писем и газета в бандероли, посланная лично мне. Я развернул ежедневный выпуск «Фигаро» и... Над двумя колонками на первой странице увидел набранную прописными буквами шапку: «МОРИС МЕТЕРЛИНК». Ошеломлённый, ведь я не чувствовал за собою греха, что привёл бы к подобной неожиданности, я бегло просмотрел статью, опасаясь встретить in couda venenum, обычной для французской прессы шпильки в адрес иностранца к концу статьи; я побледнел, покраснел, солнце слепило.

Отец заметил моё волнение:

—Что с тобой? Что это у тебя?

Не говоря ни слова, я протянул ему газету. Теперь он в свою очередь удивлённо пробежал те же две колонки, в которых речь шла обо мне, и посмотрел на меня взглядом, в котором читался вопрос: как это только мне в голову пришло впутаться в подобное преступление? Отец свернул газету и, так же безмолвно, вернул мне. Мать решила, что с её сыном связан какой-то скандал, но, конечно, не поверила и заранее уже меня простила. Дядя Гектор, который сидел рядом с отцом, успел прочесть статью из-за его плеча. Как человек практичный, он тотчас что-то в уме посчитал на будущее, и правая его рука сама потянулась к левой, словно бы перебирая воображаемые экю, дядя посмотрел на меня недоуменно и спросил шепотом:

— Каково: а? Морис?..

После чего обед возобновился, и гости, озадаченные и чрезвычайно заинтригованные, заговорили о посторонних вещах.

Заждавшаяся нас великолепная пулярка была уже холодна как смерть.

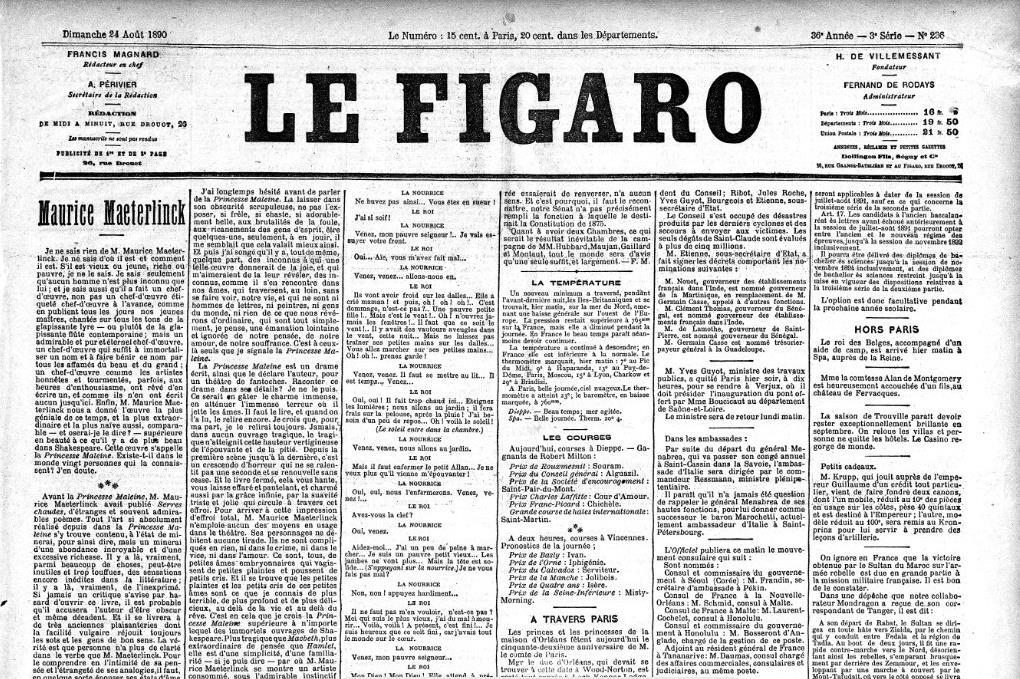

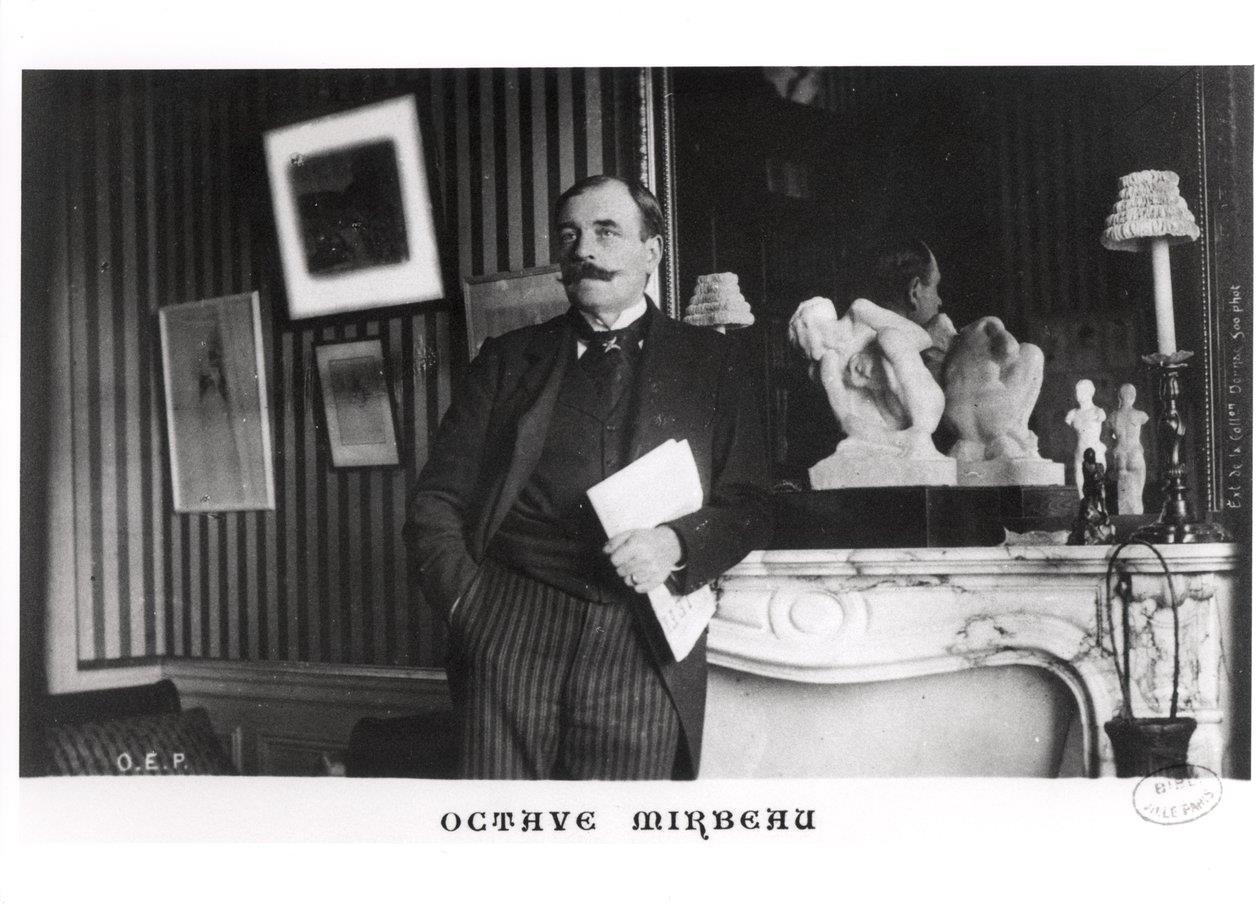

Кстати, вот первые умозаключения Октава Мирбо о «Принцессе Мален», сделанные им в «Фигаро» 24 августа 1890 года, привожу начало статьи:

«Я ничего не знаю о М. Морисе Метерлинке. Не знаю, откуда он и кто. Стар или молод, богат или беден, не знаю. Знаю только, нет человека, более неизвестного, чем он; знаю так же, что он создал шедевр, но не просто нечто такое, к чему приклеивают ярлык шедевра как бы авансом, и что публикуется каждый день нашими юными мэтрами, нечто, воспеваемое ныне на все лады под визгливые лиры — или скорее под новенькие визгливые флейты, но удивительный, чистый, вечный шедевр, шедевр, которого одного хватит, чтобы обессмертить имя своего творца, шедевр, заставивший благословить это имя всех изголодавшихся по прекрасному и великому; шедевр, о котором мечтают благородные и измученные творцы в минуты высшего душевного напряжения, не в состоянии создать ничего подобного. Словом, М. Морис Метерлинк одарил нас самым гениальным произведением современности, самым необыкновенным, но так же и наивнейшим из всех, и пьеса его — осмелюсь ли сказать? — превосходит по красоте всё, что есть самого прекрасного в Шекспире. Произведение М. Мориса Метерлинка называется «Принцесса Мален». Есть ли в этом мире хотя бы два десятка знающих об авторе? Сомневаюсь».

Мирбо велик, но неистов. Следовало поумерить радость и поделить всё сказанное им на двое, или даже взять две трети его энтузиазма, и отбросить, оставив себе меньшую часть. Что я и сделал, решительно и без сожалений.

Я был тем больше ошеломлён, что не посылал Мирбо, которого даже никогда не видел, свою «Принцессу». Много позже мне рассказали, как Стефан Малларме ангельски, братски передал ему экземпляр, полученный от меня, направив на мою пьесу внимание великого полемиста.

<…> Статья чуть не свела с ума книгопродавцев. Со всех сторон их спрашивали о «Принцессе Мален», а в продаже было не более полусотни экземпляров, которые испарились, словно капля воды на раскалённой плите. Лакомбль поспешно выпустил следующий тираж, но он всё равно появился слишком поздно, когда любопытство публики распалял другой предмет, и я так и не узнал, каково человеку, написавшему best seller.

Бельгийская пресса с невнятными комментариями перепечатала статью Мирбо, остерегалась, словно жители Назарета, si parva licet componere maximis, то есть боясь оказаться жертвой парижской мистификации.

Отец тоже пребывал в замешательстве. Друзья его избегали или старались выказать соболезнования, словно бы в нашем доме кто-то умер. Одни ждали опровержения или молниеносного уличения во лжи. Другие говорили что-нибудь вроде:

— У Полидора водятся денежки, ясное дело, но вы только представьте себе, во сколько ему встала эта статейка... У меня есть связи, и уж я-то знаю привычки газетчиков, если их не подмазать, они не разглядят в ясном небе полной луны...

Наконец, по прошествии определённого времени, всё затихло, улеглось. Надежды на скорое разоблачение не оправдались, пришлось смириться с фактом: кому-то из стада выпал шанс. Тогда, чтобы успокоить ноющую занозу, они стали говорить: «Поживём — увидим, поживём — увидим...»

<…> Жить после панегирика Мирбо было много труднее. Словно смерть, он закупорил ток будущего. Но меня это ничуть не обескуражило. Вместо того, чтобы в нетерпеливом любопытстве броситься в Париж пожинать подвядшие лавры, я провёл лето в деревне, где жизнь продолжалась без очевидных перемен. Обдумывал «Непрошенную», «Слепых», заканчивал «Пелеаса», затеял перевод «Одеяния духовного брака» Рейсбрука Удивительного, переводил так же Новалиса и наполовину написал «Сокровище смиренных» и «Двенадцать песен», между тем как подозрительная молва, никак не касаясь меня самого, охраняла мой покой.

Что сталось с «Принцессой Мален»? Антуан прислал телеграмму, в которой настоятельно требовал отдать пьесу его театру. Я с радостью согласился; потом, продержав её без движения, он забыл думать о постановке, так что до сих пор «Принцесса Мален» так и не увидела ни сцены, ни обмана кинематографа, вечно девственна и незрела. Утешает одно — предположение, что она всего лишь выжидает моей смерти, а затем начнёт жить. Хотя, я убеждён, и тогда она выберет вечный сон в своей башне без окон.

Несколькими месяцами позже я всё-таки приехал в Париж и встретился с Мирбо. Он горячо обнял меня: «Наконец-то, вот и Вы!.. Я счастлив Вас видеть... Я боялся... Я боялся, что Вы не перенесёте...»

Это уже слава, или всего лишь её маленькая дочь, известность, слегка задела меня крылом?

Это, я думаю, порыв, мечта или отсвет того, что ещё случится, может случиться, могло бы случиться, того, что, вполне вероятно, не случится никогда. Здесь мы видим лишь луч ждущего за смертью. Как сказал о том же дивный Бальзак: «Слава — солнце мёртвых».

Ненадёжное, преходящее солнце едва передвигается над землёй. Я прервусь, чтобы по другой книге воскресить в памяти воспоминания иной эры, цепляющейся за шероховатости будущего, которого, как большинство смертных, я пока не знаю.

***

***