Аркадию Стругацкому — 100! Слово Мастеру

Автор: Анастасия Ладанаускене

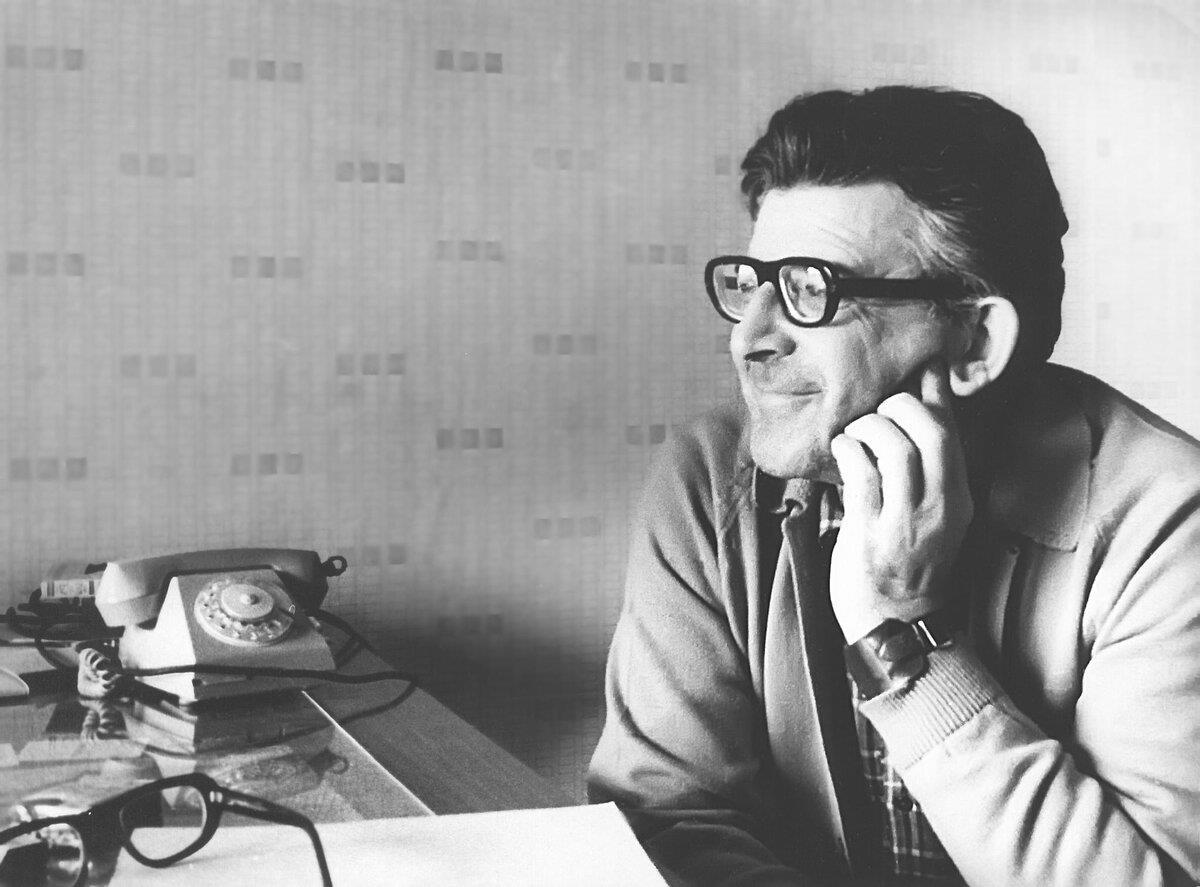

Аркадий Натанович Стругацкий (28 августа 1925 — 12 октября 1991)

Фото Геннадия Шакина, сентябрь 1974

С самого начала наша деятельность, наша с братом работа была реакцией на нереалистичность фантастической литературы, выдуманность героев.

Главный для писателя вопрос — как внешний мир, события влияют на личность.

Стереотипы, наверное, это — защитная реакция организма каждого человека. Фантазия — единственное, что может помочь от них избавиться.

О начале пути

Страсть к фантастике во мне с братом пробудил отец. Искусствовед по образованию, он был комиссаром Гражданской войны, кадровым военным. В детстве он рассказывал нам одну бесконечную историю, которая, как я поднял позднее, была сплетением сюжетов из Уэллса, Майн Рида, Жюля Верна.

Вообще фантастику мы стали вместе писать очень рано. Мне было 9 лет, а Борису — 3 года. Вернее, не писать, а рисовать. Мы делали вместе целые рассказы в картинках.

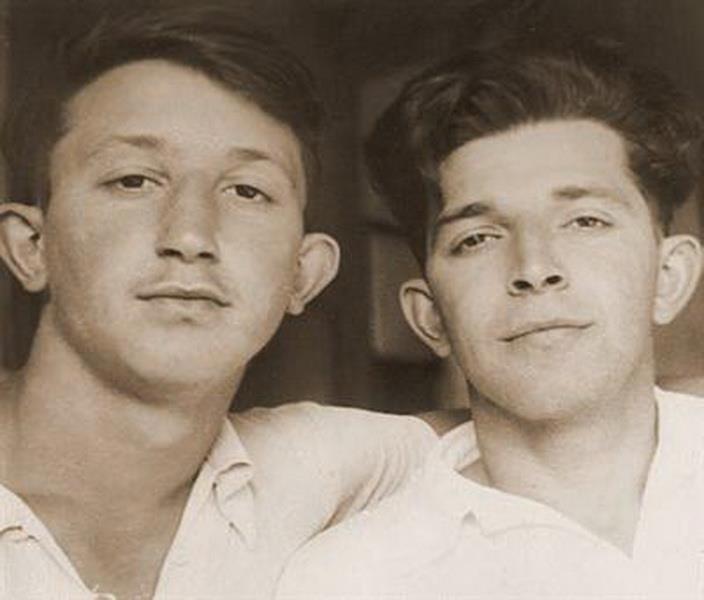

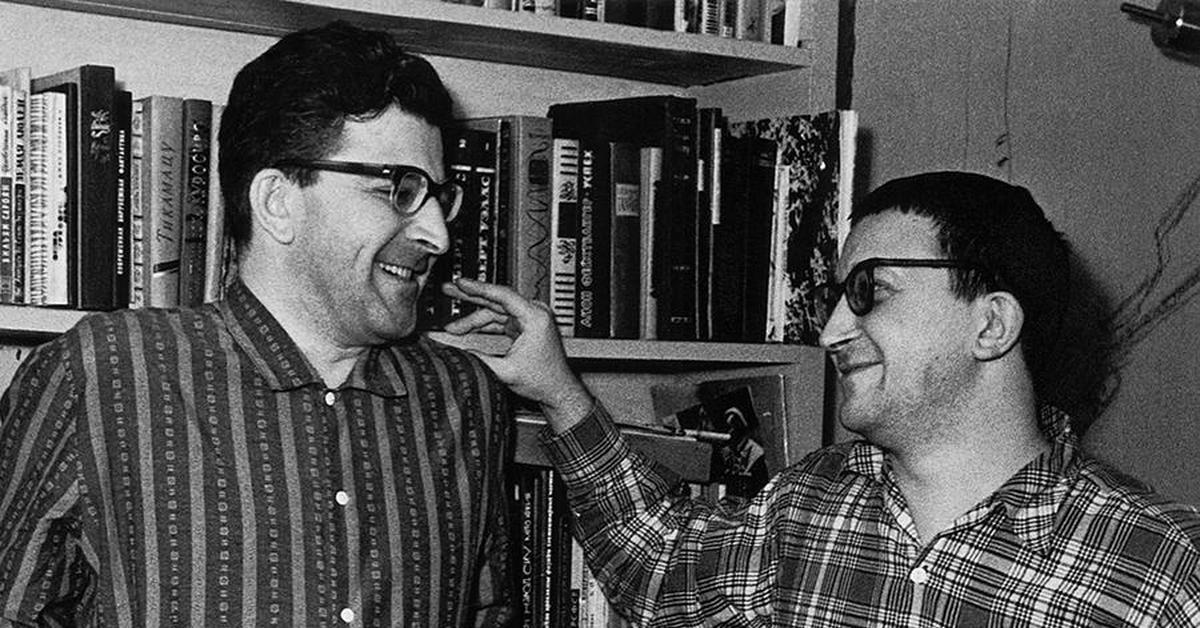

Братья Стругацкие в молодости

Тем не менее наши первые профессии не имеют прямого отношения к литературе. Брат окончил Ленинградский университет, стал звёздным астрономом. Потом он разочаровался в астрономии (до сих пор не понимаю — почему), получил специальность инженера-программиста. Я служил в армии, окончил Военный институт иностранных языков, затем работал в литературных издательствах.

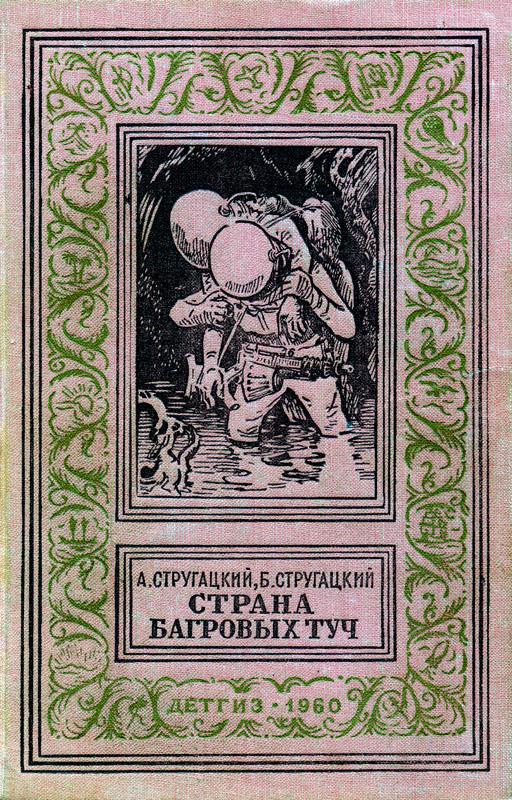

Однажды, это было в 1956 году, брат, моя жена и я гуляли по Невскому проспекту в Ленинграде и говорили о только что вышедшем романе одного фантаста. Речь там шла о путешествии на Венеру. Мы с братом изощрялись в критике этого романа. Моей жене это надоело: «Трепаться и критиковать легко. Попробовали бы сами написать…» Мы поспорили на бутылку хорошего коньяка. И написали с братом «Страну багровых туч».

К нашему изумлению, рукопись приняли в издательстве и опубликовали. Больше того, за эту повесть мы получили премию министерства просвещения.

То, что наша первая вещь была опубликована, произвело на нас очень большое впечатление. Трудно не получить удовольствие, когда видишь своё имя напечатанным. Думаю, вы меня понимаете. Мы заразились литературой, а с 1964 года работаем профессионально, то есть живём в основном на литературный заработок.

Второе издание. Детгиз, 1960.

Рисунок на обложке Игоря Ильинского

Трудности с первой этой нашей книгой были большие. Ну, во-первых, мы не знали, что там есть на самом деле на Венере. Некоторые фантасты писали, что там море, грозы и т. д. Мы решили, что пусть на нашей Венере будут пустыни. Получилось так, что наши «прогнозы» оправдались.

Во-вторых, герои отказывались нам подчиняться. Сначала мы решили просто взять и перенести в эти условия характеры наших знакомых, друзей и посмотреть, как они будут дальше развиваться. А потом с ужасом увидели, что в различных ситуациях наши герои ведут себя «незапланированно», вполне самостоятельно. Не желали следовать плану!

В-третьих, у нас была цель в книге — Голконда, Урановая Голконда. И вот когда наши герои её достигают, мы не можем решить вопроса — а что же дальше? Мы просто, утрируя, не знали, что с героями делать. Так погибли Ермаков, Спицын…

С тех пор повелось так, что для каждой новой книги мы составляем план, но как только появляется герой, не соответствующий плану, мы создаём новый план, новые пункты. Всё это часто приводит к тому, что конец повести оказывается не таким, каким был задуман.

О настрое

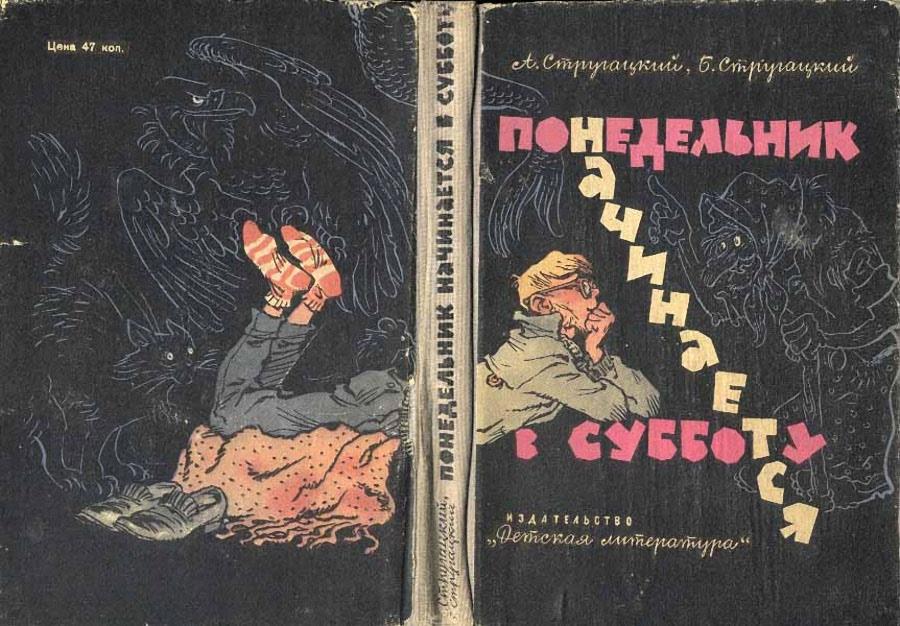

Никогда и ничего не пишите со злости, как мы это сделали в «Сказке о тройке», продолжении повести «Понедельник начинается в субботу».

Кстати, «Понедельник…» — это маленькое литературное хулиганство — оказался очень жизненным. После его выхода в свет нас завалили письмами из разных институтов. Спрашивали: как это вы так точно написали о нашем институте? Даже спорили за право быть НИИЧАВО.

Художник Евгений Мигунов. Издательство «Детская литература», 1965

О творческом процессе

Я живу в Москве, мой брат, Борис Натанович, живёт в Ленинграде. И писать мы начали в таком же положении. Можно нагородить кучу шуток от братьев Гонкур до Ильфа и Петрова, но я отвечаю серьёзно, потому что многие из вас очень интересуются, какова же технология работы вдвоём. Мы не сразу натолкнулись на верную технологию, которой придерживаемся последние 10 лет. Сначала мы пробовали и начали писать так: сначала обговариваем тему, сюжет, затем один пишет одну главу, другой — другую и т. д. Потом мы всё это соединяем вместе, зачищаем, как хороший слесарь, швы... Примерно так была написана «Страна багровых туч», наша первая повесть.

Затем, по той причине, что при этом способе работы не создаётся единого колорита, стилистической оси, мы начали пробовать другие способы и некоторое время пользовались таким: (наверное, потому мы некоторое время писали рассказы — для храбрости) мы снова обговариваем тему, потом я пишу один вариант рассказа, Б. Н. пишет другой, потом накладываем один вариант на другой и то, что не совпадает, то, что не очевидно, что-то индивидуальное мы оставляем. Но потом и этот способ нам показался неприемлемым.

Дальнейшая эволюция не так интересна, так или иначе мы постепенно овладели ремеслом.

Что такое писательское ремесло? Это не грубое слово, тут нет ничего скверного. Ремесло — это благородное понятие, изначально благородное. Другое дело, когда писательское ремесло так и остаётся ремеслом. Это другое. Но под писательским ремеслом мы договорились понимать умение и способность без особой натуги любую, сколь угодно сложную мысль выразить в приемлемой литературной форме. Вы сами знаете людей, которые даже заявление в ЖЭК пишут с большим трудом. Ничего позорящего в этом нет. Это урок. Особенно к детям это относится, этому надо учить на уроках литературы, а не... Ну, это уже другой вопрос. И вот мы в процессе работы овладевали литературным ремеслом и полностью освободились от этого кошмара. А в начале работы это был действительно кошмар. Ремесло забивало мысль, ремесло не давало чувствовать глубину образа, не давало выразить эмоции, вернее, не ремесло, а недостаток ремесла. Но вот наступило время, когда мы овладели ремеслом, и всё пошло хорошо.

Нам уже 10 лет назад перестало мешать всё это совершенно. Самым трудным стало теперь выбрать из всех проблем, которые нас постоянно мучают, интересуют, ту, которую стоит переложить на бумагу. Мы съезжаемся раз в месяц, или в две недели, и в течение года — теперь мы работаем долго: постарели, устали — мы вырабатываем, пишем, заканчиваем повесть. По крайней мере, черновик...

Пишем мы серьёзно. Один устраивается за машинкой, второй садится напротив — и начинаем абзацами выводить будущую повесть. Уточняется каждое слово…

Конечно, с одного варианта редко получается — приходится поправлять написанное. Но поскольку всё продумывается и уточняется заранее, то в худшем случае мы обходимся черновиками в 3-4 варианта.

С именами героев задержек не бывает. Во-первых, мы их повторяем в разных повестях. Для экономии. С инопланетными именами немного сложнее. Мы берём известную нам языковую систему, например, венгерскую — и берём имена в пределах этой системы, незначительно их искажая.

С фантастической терминологией тоже нет особых хлопот. Нужно просто показывать действие какого-либо фантастического объекта, результат. Но не принцип действия. Не объяснять, что и как работает, из чего состоит. Пусть читатель сам фантазирует.

Затем мы применяем чисто механическое сокращение: например, сократить рассказ или повесть на 1/5, 1/10 и т. д. И вообще, что касается формы, мы стоим за способ кратчайшего описания состояния, мысли.

Мы всегда знаем, чем должна кончиться наша работа, но никогда ещё в истории нашей с братом деятельности произведение не кончалось так, как мы задумали. То есть мы всегда знаем, о чём пишем, и всегда ошибаемся. Причём это выясняется не в конце, а где-то в середине вещи.

Когда рукопись готова, мы даём её для прочтения своим знакомым. Есть у нас такой кружок, человек десять. Среди них нет ни одного писателя или литератора. Поэтому оценка исключительно читательски объективна.

Так мы пишем. Да, ещё о названиях. Системы нет, мы их придумываем или же вспоминаем. Вот, скажем «Понедельник начинается в субботу» — поговорка одной сотрудницы, знакомой. А «Трудно быть богом» — взято название раннего и очень плохого рассказа.

Ещё можно добавить, что большинство своих вещей мы не любим.

А вообще все замыслы книг делятся на три группы: «Об этом хорошо бы написать», «Об этом нельзя не написать», «Лучше сдохнуть, чем об этом не написать».

О критике

За «философские», как вы их назвали, повести нас часто обругивают и критики, и читатели. Их надо читать по несколько раз: сначала следить за сюжетом, потом за идеей и т. д. Но мы не виноваты в этом. Писательство есть функция нашего бытия. А пишем мы как пишется. При всех недостатках наших произведений у нас есть читатели. И это нас радует.

Острый сюжет — это очень важно. Сюжет для книги с философской нагрузкой. Чем «тяжелее» идея, тем более острым должен быть сюжет. Это-то и создаёт проблемы с критиками. Интрига отвлекает их от философии — приходится перечитывать второй раз.

Марка, конверт и штемпель гашения к юбилею писателя. Художник-дизайнер В. Хабловский

О фантастике

Когда занимаешься любимым делом, невозможно уйти от искушении определить суть его (дела) железной формулировкой. Фантастика — литературное отображение мира, сильно сдобренного человеческим воображением.

Мы считаем, что современная советская научная фантастика родилась в 1957 году. Во-первых, потому что это действительно год запуска первого искусственного спутника Земли, а во-вторых — потому что это год выхода в свет «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова. Два этих события пробили огромную брешь в стене недоверия и непонимания, которая окружала НФ. Сразу же после 1957 года в эту брешь ворвались молодые писатели-фантасты.

Если бы не было Ефремова, то наша фантастика до сих пор бы была на питекантропьем уровне. Нужно быть лауреатом Государственной премии, учёным и написать первую в истории человечества коммунистическую утопию. Он, по сути дела, проложил для нас дорогу, и мы туда пошли...

Мы фантастику пишем не потому, что она нам нравится. Те проблемы, которые нас интересуют, могут быть разработаны только фантастическими методами. Если бы нас заинтересовали проблемы, которые обычно разрабатывают прозаики, нам бы и в голову не пришло обратиться к фантастическому миру. Нас такие проблемы интересуют, но не на литературном уровне.

Мы должны показать мир будущего, верно? Откуда мы будем брать этот антураж: самодвижущиеся дороги, роботов, фотонные ракеты и так далее? Тогда мы, засучив рукава, залезаем глубоко в идейную копилку мировой науки. И вытаскиваем оттуда и фотонные ракеты, и кибернетические механизмы. Но мы никогда не ставили перед собой задачу «подсказать» что-нибудь учёному.

О будущем и настоящем

Когда-то я ужаснулся будущему, прочтя «451° по Фаренгейту». А потом неожиданно понял: да ведь Брэдбери пишет о настоящем! Об ужасе и беззащитности современного гуманитария перед движением науки и технологии, находящихся в руках мерзавцев.

О переводах

Я кончал институт иностранных языков, по специальности я — штабной офицер по дальневосточному театру военных действий, каким он был до августа 1945 года, до того, как Япония перестала быть военной силой на Дальнем Востоке.

Военный переводчик Аркадий Стругацкий

Но японский язык у меня остался, и я переквалифицировался в специалиста по средневековой японской литературе. Даже не столько в специалиста, сколько в переводчика. Чем и занимаюсь до сих пор.

Из повести «Дни Кракена»

Я веду настоящую войну, по всем правилам и с высокой целью. Я наступаю, Банъютэй жестоко и умело обороняется. Это сильный противник, таких у меня ещё не было. Он сопротивляется каждой строчкой, он подсовывает мне странные реалии, которых не найти ни в одном словаре, он сбивает меня с толку жаргонными оборотами и провинциальными словечками, он заманивает меня в ловушки поступками своих героев, на первый взгляд вполне естественными, но имеющими, как это неизменно случается, совершенно чуждый мне смысл. Настоящая война, сладкая каторга, которая выматывает так, что перестаёшь гордиться собой и продолжаешь воевать из тупого упрямства.

Война ведётся по вечерам и по ночам, и каждый раз перед боем я некоторое время стою перед столом, держась за спинку старого скрипучего кресла, и выжидаю. Как будто всё готово. Серо-зелёная «комбина» заправлена чистым листком бумаги. Справа, так, чтобы было удобно дотянуться, разложены рыхлые от употребления тома Кацуматы, «Кодзиэн» и Роз-Иннеса. Слева раскрыта изящная книжка Банъютэя. Пепельница пуста, папиросница полна, на всём свободном пространстве разбросаны коробки спичек. Остаётся сесть, положить пальцы на клавиши и посмотреть на текст. Но это невозможно сделать сразу. Мало того, это нельзя делать сразу.

Мешает рефлекс, выработавшийся за долгие годы работы. Этот рефлекс предупреждает, что после первого удара клавиши я, свободный человек в свободной стране, на несколько часов стану бесправным галерником. Когда я стою перед письменным столом, что-то во мне с ужасом протестует, жалобно и жалко требует не начинать. Совсем не начинать, а пойти, например, на диван и выспаться. Ну, раз уж это так необходимо, то начать через часок. Через десять минут. А пока всё-таки лечь на диван и покурить, разглядывая потолок. Не знаю, как кто, а я люблю свои рефлексы. Особенно этот. Он ничему не мешает, он слаб и жалок, и, отдавая ему дань паузой, я ощущаю себя чуть ли не собственным благодетелем. При этом я хитрю. Я только делаю вид, что просто медлю. На самом деле я настраиваю себя на противника. Это не так просто — каждый вечер перетаскиваться из Москвы второй половины двадцатого века в Токио, вернее, в Эдо первой половины восемнадцатого. Забыть о метро и спутниках и провалиться в мир бидзэнских мечей и ёсиварских красавиц. Вползти в шкуру Банъютэя, увидеть его мир его глазами, разобраться в его эмоциях и постигнуть его логику.

О чтении

Моё любимое чтение — это классика, в первую очередь — русская классика. Я очень люблю «Войну и мир» (больше я у Толстого ничего читать не могу, но это по крайней мере раз в год перечитываю). Потом Салтыков-Щедрин. Булгакова — всё, что есть у меня. А у меня есть всё. Это даже не раз в год, это под настроение, так выходит каждую неделю. Чехова очень люблю. Ну, и так далее... Как ни странно, но меня всё меньше тянет читать зарубежную литературу. Не знаю, почему. Если не считать Грэма Грина, если не считать Маркеса и ещё Фейхтвангера — а так очень мало.

Своим учителем мы никого не считаем, пожалуй. В стилистике — А. Толстой, а если говорить об учителях в фантастике — Г. Уэллс и Чапек.

О конкуренции

Конкуренция литературных собратьев? Взрослые писатели, поработавшие по 10–25 лет, они этот вопрос находят смешным. А молодые ребята очень ревниво относятся друг к другу. Мы с братом никогда такой боязнью не страдали, если угодно, условия создания современной советской НФ были таковы, что не конкуренции нужно было бояться, а наоборот, стремиться, чтобы как можно больше писателей вышли на эту арену. Фантастика является таким гигантским миром, что здесь, как говорится, «пирог не съесть и за тысячелетие».

Пожелание Аркадия Стругацкого

Побольше читать. И не только фантастику. Но и фантастику тоже, ведь она страшно обостряет ум, учит рассуждать совершенно по-другому. И смелее становишься. А это очень важно в жизни. Так что читайте больше. И будьте смелее.

***

Борис Стругацкий (15 апреля 1933 — 19 ноября 2012)

***