Слово Мастеру: Леонид Шварцман (30 августа 1920 — 2 июля 2022)

Автор: Анастасия Ладанаускене

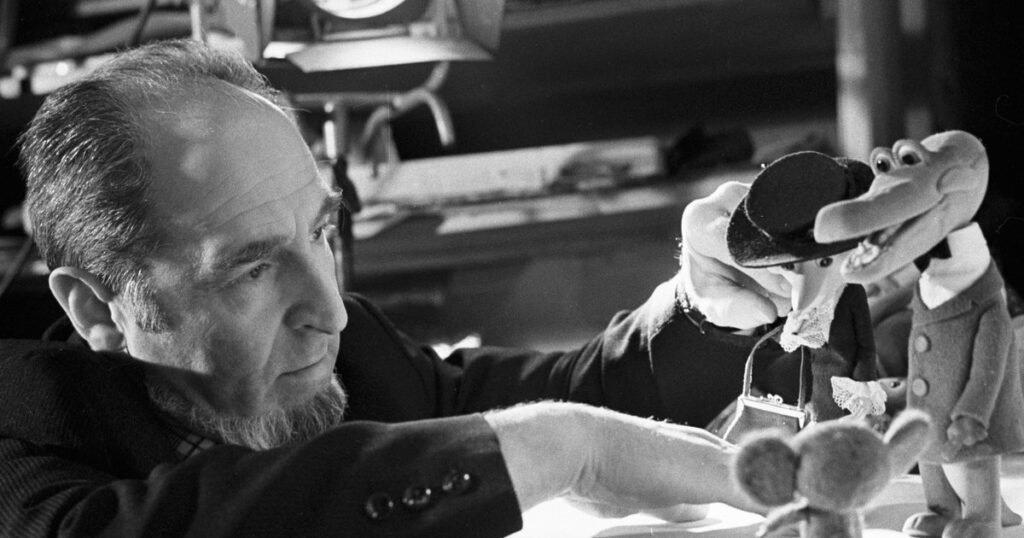

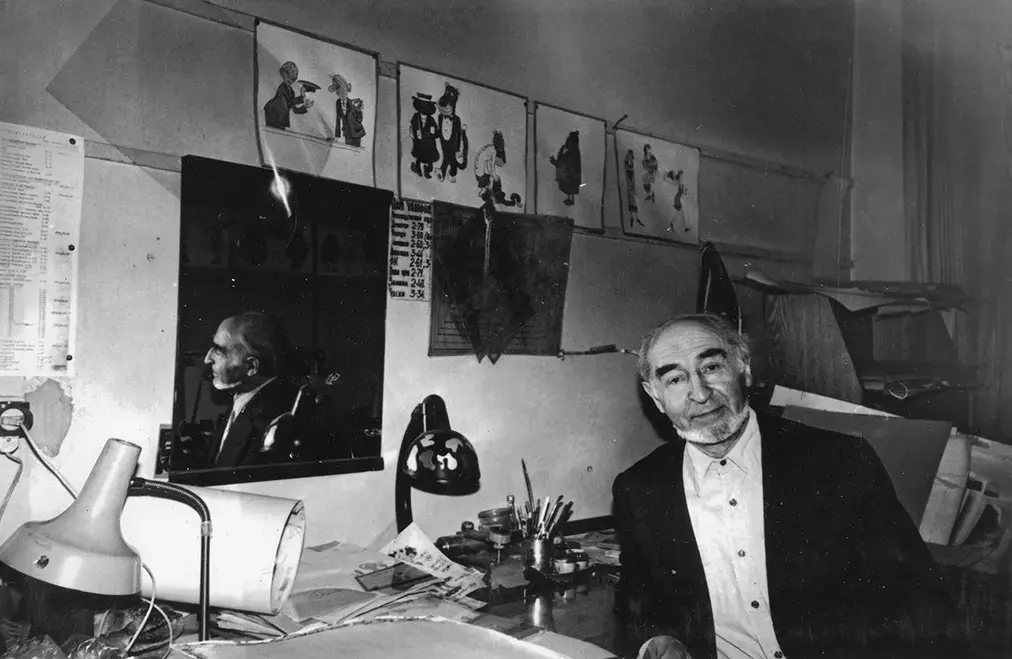

Леонид Аронович Шварцман

Настроение — это решающий момент успеха, бесспорно.

Всё идёт от настроения, самочувствия и от того, есть ли у тебя какое-то интересное занятие в жизни, тем более если есть творчество, а я этим всю жизнь занимаюсь. Во-первых, я художник, а во-вторых, я оказался художником мультипликации для детей.

Мультипликация сама и есть микрокосмос.

О творческом пути

Мой путь довольно длинный, начинал я с художественной школы в Минске, откуда родом. Во время учёбы в средней школе у нас открылась художественная студия, которой руководил Валентин Викторович Волков, ещё будучи студентом Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, он, видимо, уже тогда лелеял мечту обучать молодых ребят этому великому искусству.

Минск в 1930-е годы

После того как я получил какие-то основы, знания и умения, у меня, конечно, была мечта поступить в Ленинградскую академию художеств, и после окончания школы я поехал в Ленинград, там жил мой старший брат.

Я попытался сдать экзамены в Академию художеств, но подготовки у меня не хватило, и мне предложили поступить в среднюю художественную школу при Академии художеств. Три года учёбы в этой школе заложили все основы моего образования как художника. Но стипендия была крохотная, а жить на что-то было надо, я пошёл на Кировский (бывший Путиловский) завод сначала учеником токаря, а потом токарем-карусельщиком.

Токарный станок вертелся горизонтально, как карусель, и на нём обтачивали очень большие детали. В частности, для танков обтачивали катки, на которые надевались гусеницы. Я как раз и занимался тем, что обтачивал эти большие металлические колеса.

[Попутно] рисовал всё, что просило руководство нашего завода — портреты передовиков, членов ЦК партии, плакаты, лозунги. Я, в частности, хорошенько поднаторел на портретах Молотова. И вот, когда надо было к очередному празднику Великого Октября нарисовать сталинских наркомов, то мне из года в год поручали именно Молотова, как крупному специалисту по Вячеслав-Михалычу.

Путиловский завод — это южная, в те времена далёкая окраина Ленинграда. А жил я на Васильевском острове, на другом конце города. И когда в 8 вечера заканчивалась смена, фашистские самолёты как раз начинали бомбить и обстреливать Ленинград. Немцы в те дни подошли вплотную к Ленинграду, фактически его блокировав. То есть это было очень сложное и тяжёлое время. И каждый вечер я шёл домой с одного конца Ленинграда на другой под обстрелами и под бомбёжкой.

В ноябре 1941 года внезапно поступил приказ об эвакуации части специалистов и оборудования на Урал. Всё происходило настолько стремительно, что я даже толком не успел попрощаться с родными и собрать какие-то вещи. Наземного проезда к тому времени уже не было — гитлеровцы замкнули кольцо блокады. Поэтому сначала нас вывезли самолётом в Тихвин, а уже оттуда мы поехали в вагонах-теплушках. До Челябинска мы добирались, по-моему, месяца чуть ли не полтора или два. А учитывая постоянный голод и холод, это было, конечно, тяжелейшее путешествие.

Уже по прибытии меня подселили в семью местных рабочих. Жили в деревянном бараке, питались по продуктовым карточкам — всё как у всех вокруг. Зимой такие морозы вдарили, что в цехе пальцы буквально примерзали к металлу: никакие рукавицы не спасали, потому что какие-то операции можно было делать только голыми руками.

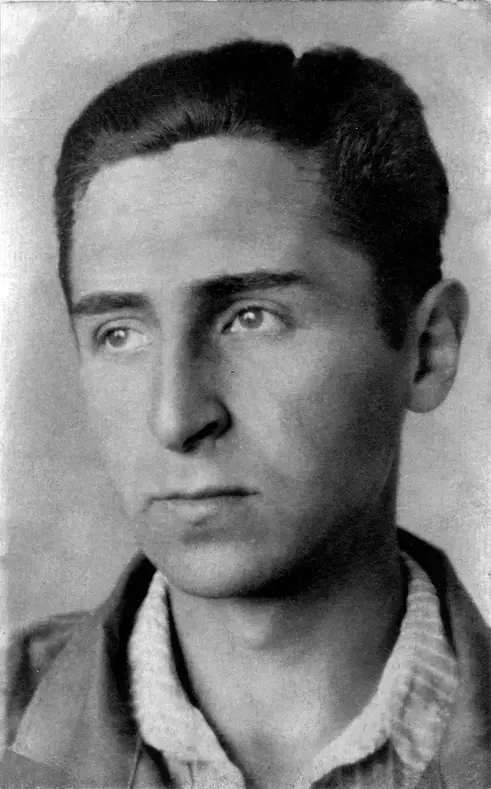

Леонид Шварцман в Челябинске (1943)

После победы я узнал об открытии художественного факультета в Институте кинематографии — ВГИКе. Безо всякой особой надежды написал туда заявление, отправил из Челябинска по почте и неожиданно быстро получил приглашение на сдачу экзаменов. Ну и, когда я предъявил этот вызов, меня отпустили с завода. А ведь это было очень сложно — уволиться с завода. Паспортов на руках у нас не было — они все были в отделе кадров завода. Я поехал в Москву сдавать экзамены во ВГИК. По сути, у меня был только билет в одну сторону, как говорится, без права на ошибку. Однако же я хорошо сдал экзамен по изобразительному искусству, и меня приняли.

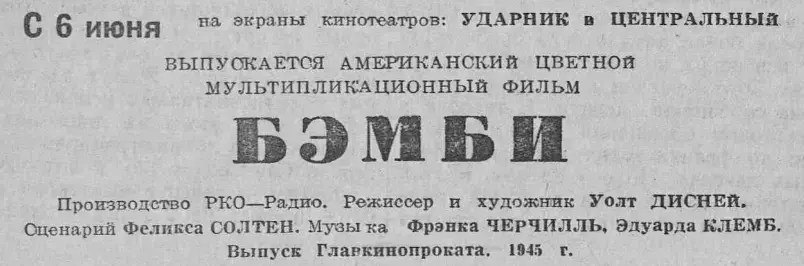

Перед сдачей экзаменов во ВГИК в одной из учебных аудиторий нам, будущим студентам, показали диснеевский мультфильм «Бэмби». Он произвёл на меня такое впечатление, что я, не колеблясь, выбрал отделение анимационного кино. Никогда потом об этом не жалел.

Вообще, к слову сказать, работы студии Диснея были для нас в какой-то степени эталоном. Вот говорят, что писатели вышли из гоголевской «Шинели». А создатели мультфильмов выросли в штанишках Микки-Мауса! Многие наши ведущие и режиссёры, и художники были под большим влиянием студии Диснея. Он повлиял на творчество того же Хитрука, и Хржановского, и Норштейна, и Котёночкина с его «Ну, погоди!». Наш «Союзмультфильм», взяв от Диснея самое лучшее, затем всё это творчески переосмыслил, и коллектив единомышленников — это же целое созвездие талантливых личностей — стал производить ленты мирового уровня, не побоюсь этого слова.

На третьем курсе в своей курсовой работе «Буратино» я нарисовал персонажи, которые очень понравились моему учителю Пантелеймону Петровичу Сазонову, и он предложил мне стать своим ассистентом в фильме «Федя Зайцев». Этот фильм делали сестры Брумберг — очень известные режиссёры, а Сазонов работал на нём художником-постановщиком. Я был, конечно, счастлив — началась другая жизнь: не только на стипендию, а ещё и на зарплату. Но главное — я стал сотрудником «Союзмультфильма». Это случилось в феврале 1948 года. А в 1951-м, когда я защитил диплом, меня пригласил замечательный режиссёр-мультипликатор Лев Константинович Атаманов на фильм «Аленький цветочек». Так мы вместе с Александром Винокуровым, который за год до меня окончил ВГИК, стали более чем на десять лет художниками-сопостановщиками.

Во время работы над мультфильмом «Золотая антилопа» (1954).

Слева направо: А. Винокуров, Л. Атаманов, Л. Шварцман

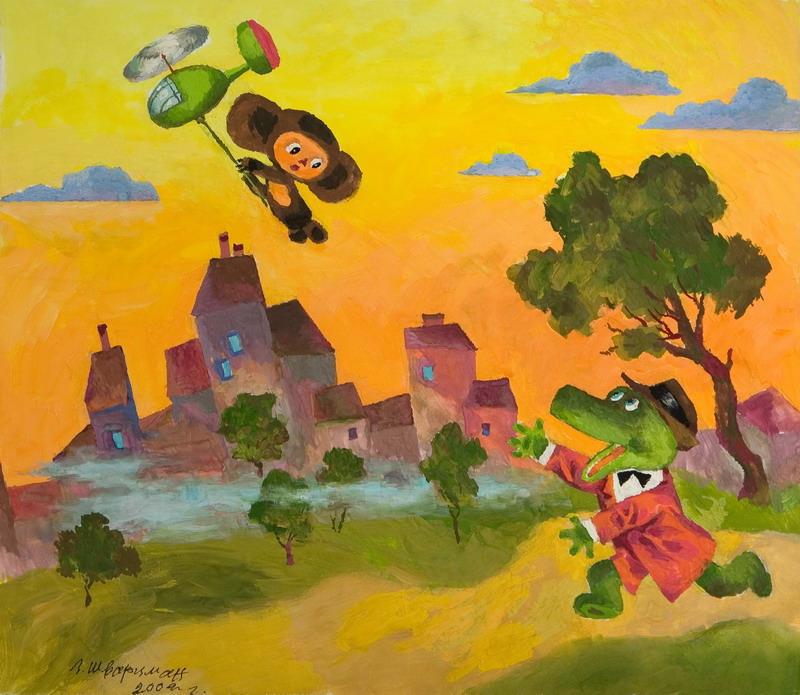

Я много лет проработал и в кукольной, и в рисованной анимации, поэтому мне близка и та и другая. В кукольной я вспоминаю наш самый лучший фильм с режиссёром Романом Качановым «Варежка», ну и серию работ с Крокодилом Геной, Чебурашкой и Шапокляк. Потом большая серия у нас была с другим режиссёром замечательным — Иваном Васильевичем Уфимцевым, с которым я сделал «38 попугаев» и много других фильмов.

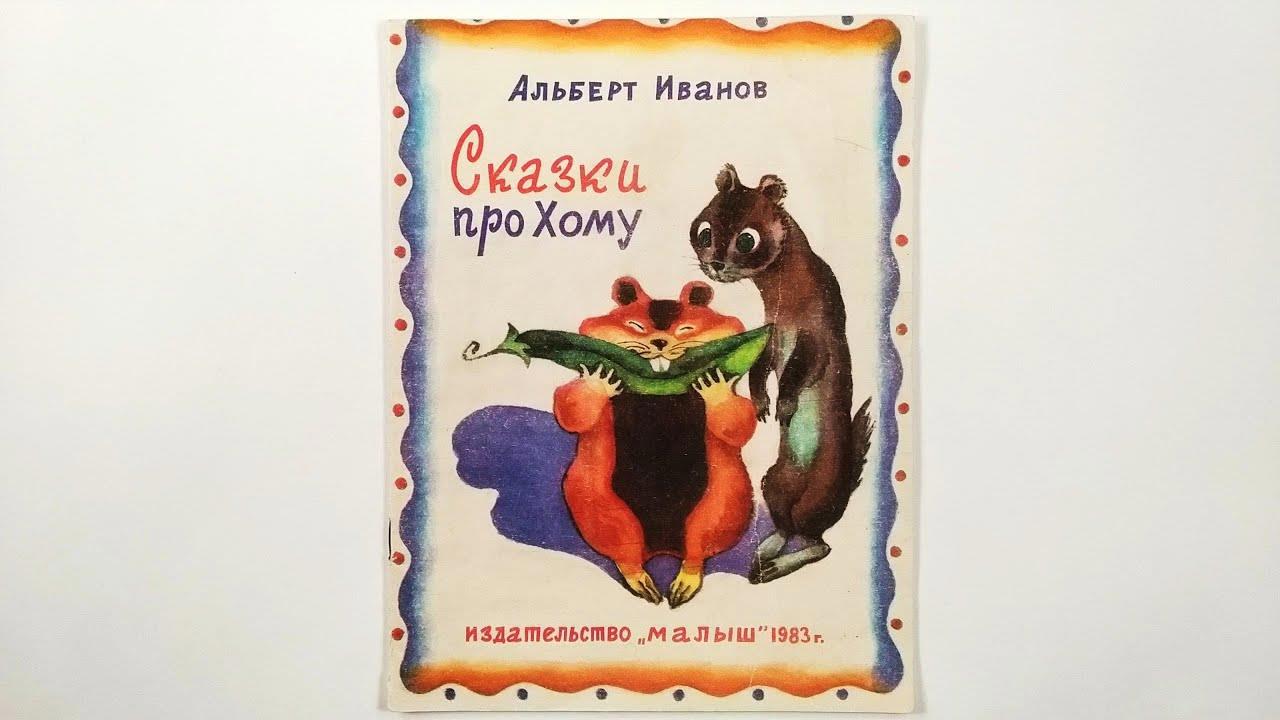

Я много времени иллюстрировал книги, писал очень много — с этюдником ходил.

«Сказки про Хому» (1983). Иллюстратор Леонид Шварцман

У меня был период, когда я совмещал деятельность художника в мультипликации и режиссёра, в частности, вся эта серия с мамой обезьяной и её шаловливыми детишками была сделана мной как режиссёром и художником-постановщиком, который придумывал все декорации, фоны, на которых происходит всё это.

А свою последнюю картину на «Союзмультфильме» я сделал в 2001 году вместе с Инессой Ковалевской — сказочку для самых маленьких «Дора-дора, помидора».

О мультипликации

Мультипликация для маленького зрителя — это прежде всего яркое, захватывающее зрелище. Глядя на экран, он воспринимает сюжет и смысл фильма через рисунки. Художник-постановщик становится одним из первых воспитателей его эстетического вкуса.

Естественно, наиболее любимый и притягательный жанр — сказки. Богатство красок, юмора и прежде всего фантазия, органично входящие в их структуру, открывают большие возможности для творчества художника. В то же время они ставят и сложнейшие задачи. Работая над сценарием фильма, необходимо найти пластический эквивалент литературным образам, наиболее точный язык, которым можно выразить мысль, национальную особенность и стилистику произведения, сделать его понятным столь неискушённым зрителям, как дети. И без высокой профессиональной культуры, без глубокого знания материала и чувства стиля здесь не обойтись.

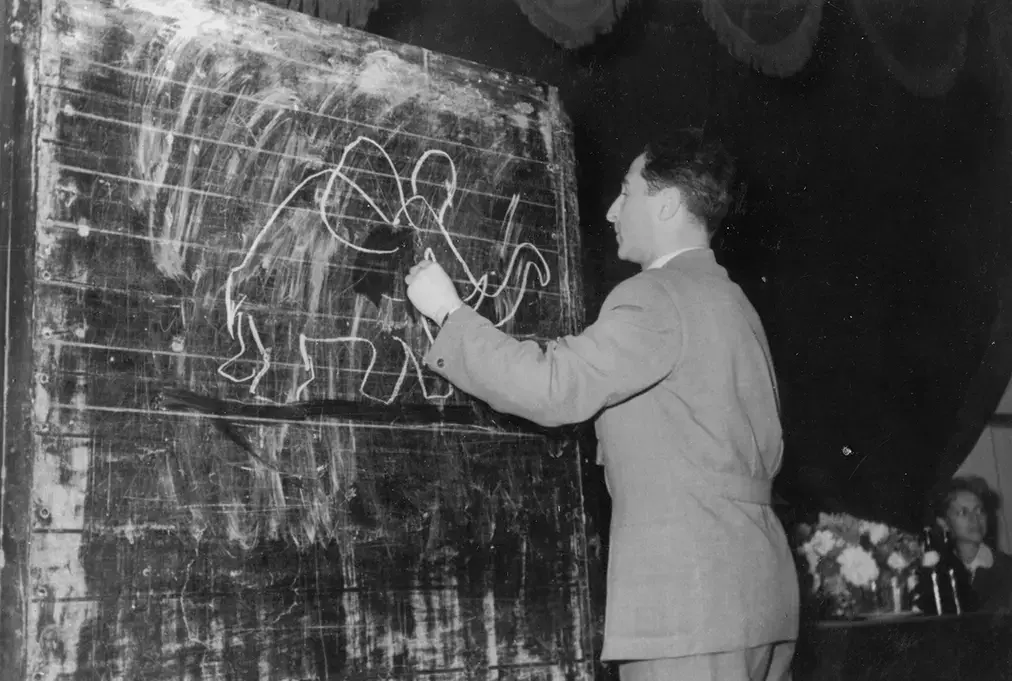

Пионерский лагерь «Артек» (1958). Мастер-класс Леонида Шварцмана

Для себя я делю фильмы на «типажные» и «декоративные».

В «типажных» главная роль отводится персонажам. Рисунок становится основой яркого и надолго запоминающегося характера героя мультфильма.

Второй вид — это фильмы, где главную изобразительную нагрузку несут декорации, или «фон», как мы говорим. Это, конечно, не исключает наличия в них выразительных персонажей и острой сюжетной завязки. Но главное — единая стилистика, изобретательно найденные композиции кадров, колорит, разнообразие материалов и фактур.

О рождении персонажа

Невозможно описать этот захватывающий и крайне нервный процесс — рождение персонажа. Приступаешь к работе — всё смутно, общо. И порой нужно просто довериться карандашу, он ведёт руку: сквозь пробы, ошибки, нелепости вдруг что-то проклёвывается.

Когда я ищу свой персонаж — не важно человек, предмет, животное — я долго-долго рисую. И если мне он начинает кого-то смутно напоминать, значит, я на верном пути, и тогда специально подтягиваю сходство. Например, Бульдог из «Варежки», наш строгий и степенный судья, обрёл черты режиссёра фильма Романа Качанова. Мама из «Варежки», та, что за книжками не видела собственного ребёнка — тоже шарж на одну из наших мультипликаторов. Но итоговое решение рождается постепенно.

Кадр из мультфильма «Варежка» (1967)

О пользе практики

Во дворе, на бульваре, иногда даже в метро — я всегда и всюду рисовал. Всю жизнь со мной был небольшой альбомчик, карандаш, фломастер. Всегда очень любил рисовать с натуры, особенно детишек-дошколят. Если помните, в моём мультфильме «Обезьянки. Гирлянда из малышей» воспитательница ведёт на верёвочке целую группу ребятишек. Нарисовать всех этих маленьких, забавных и очень разных малышей мне помогли мои наброски, которые были сделаны в течение многих лет — ведь когда рисуешь, то ничего не придумываешь, образы сама жизнь подкидывает.

Обезьянки. Гирлянда из малышей (1983)

О Чебурашке

У Успенского есть «Вступление, которое можно и не читать» (в книге «Крокодил Гена и его друзья»), и там он пишет, что, когда он был маленький, ему родители подарили бракованную игрушку, это был мохнатый зверёк с большими жёлтыми глазами, как у филина, с большой круглой заячьей головой и с маленьким хвостиком, как у медвежонка.

Про большие уши ни слова не было сказано.

Когда Роман Качанов и Эдуард Успенский закончили сценарий, я его прочёл и стал придумывать первые наброски персонажей, и если Крокодил у меня получился довольно быстро, Шапокляк тоже, то над Чебурашкой я работал почти весь подготовительный период, а он длился полгода. Персонаж был необычным. Ко мне довольно часто приходил режиссёр Роман Качанов, и я показывал ему наброски, мы обсуждали, спорили, и так постепенно рождался персонаж.

Набросок Леонида Шварцмана

Эдуард Успенский ни разу не приходил, поскольку в подготовительном периоде я работал дома. Нужно сказать, что в начале у Чебурашки были обыкновенные «ушки на макушке», как у всех зверушек, потом они постепенно сползали вниз по бокам головы, как у человека, и постепенно увеличивались, даже я не могу сейчас вспомнить по какой причине. То есть это был процесс довольно длительный. Причём вначале у него был хвостик и небольшие ножки, но потом, когда мультипликаторы, в частности Юрий Норштейн, стали работать в кукольной мультипликации, то они сказали, что с ними неудобно двигать героя, и мы оставили только ступни. Потом мы убрали хвостик. А глаза я с самого начала сделал не жёлтыми, как у филина, а чёрными, и получились такие удивлённые глазки маленького ребёнка. Таким образом из «неизвестного науке зверя» получился Чебурашка.

О любимом персонаже

Мой любимый персонаж — это не Чебурашка, а Удав из мультфильма «38 попугаев». Вообще-то я не люблю змей — ни живых, ни рисованных. Поэтому над Удавом бился страшно долго и безуспешно. Удав получался злой и малопривлекательный. Чуть ли не каждый день я ходил в зоопарк и, как бы это мне ни было неприятно, рисовал, рисовал и рисовал с натуры. Я многое понял про змей. Даже этот особенный змеиный прикус — когда нижняя губа заходит на верхнюю. Но образ сложился лишь тогда, когда я забыл про реальность. Вытянул удаву морду, сделал нос, нарисовал веснушки и бровки домиком. А ещё — я расцветил его цветочками... Вот тогда и вышел этот персонаж, удав-мыслитель, удав-философ, которого я считаю своей большой удачей.

О присутствии чуда

Вы не могли не заметить, что все мои фильмы примерно такого характера — вроде бы всё по правде, но с присутствием чуда. Я находил это сочетание в окружающей меня среде, в природе, в людях, в животных. Это особая плотность, ну и, конечно, особый взгляд художника. Я, например, высоко оцениваю фильм Станислава Соколова «Гофманиада», снятый по произведениям Гофмана, но вот такого рода искусство с безбрежным разгулом фантазии, отрывом от реальности, мне не близко. И такие чрезмерно гротескные персонажи с носами, похожими на штопор, которыми открывают пробки… это не моё.

Вспоминается чудный кукольный фильм Соколова «Чёрно-белое кино» о том, как сорокалетний человек запускает бумажный самолётик в своё детство.

Для меня сочетание сказочного, необычного — с живым, знакомым каждому окружением и даёт прелесть и ощущение возможности и правдивости самых непостижимых событий. Мне кажется, что и у зрителя к подобным историям больше доверия. Да и для меня работа над такими картинами значительно интереснее, чем просто что-то высасывать из пальца ради желания быть модным или современным.

О верности сказке

В сказке и сюжет необычный, и простота талантливая, и удивительные персонажи, и при этом нет границы между сказкой и реальностью. Вот где бескрайний простор для фантазии, воображения! А где, как не в анимации, чудесное, невероятное может быть правдиво воплощено?

Эскиз к «Снежной королеве» (1957)

На протяжении сороковых−пятидесятых годов у нас дозволялось снимать мультфильмы исключительно для детей. Все кинорежиссёры ставили сказки. Их не перечислить. Но одна из самых совершенных для меня была и остаётся — «Конёк-Горбунок» 1947 года режиссёра Ивана Иванова-Вано и художника-постановщика Льва Мильчина.

Советы аниматорам

Во-первых, я бы посоветовал оставить компьютер в нашем сложном процессе. Его можно использовать разве что для технической части... как инструмент для тиражирования, там компьютер помогает, там его можно использовать. Творчеству компьютер не помогает, а вредит.

Создаёт всё абсолютно в мире только человек, его разум и тонкое чувство в искусстве и жизни. И в этом прелесть того искусства, которое создаёт человек, даже с его ошибками, дрожанием рук, но в этом заключается индивидуальность и неповторимость каждого произведения.

Второй мой совет современным мультипликаторам, которые работают в рисованной мультипликации — быть наполненными. Если ты как человек интересен и высоконравственен, тогда тебе есть что сказать, и поэтому те наши фильмы, которые были сделаны в эпоху расцвета «Союзмультфильма», до сих пор живы и до сих пор их помнят и любят большие и маленькие зрители.

О долгой жизни

Что касается сотого моего дня рождения, то сейчас я понимаю: такое количество лет — это, конечно, необычно. А с другой стороны, довольно сложно жить — с возрастом всё сложнее и сложнее становятся какие-то даже самые простые вещи. Когда меня спрашивают, в какое время мне жилось лучше всего, то я отвечаю пусть банально, но предельно честно: когда я был моложе, был более деятельным и жил полноценной жизнью.

Вот так получилось, что мне довелось пожить при разных руководителях государства: Ленин, Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв, Ельцин, Путин — каждый из них по-своему управлял страной. Но при любой власти далеко не только внешние обстоятельства определяют твою судьбу, вот что я понимаю теперь на склоне лет.

Прежде всего всё зависит только от тебя самого: от твоей способности развить свой талант, от твоего трудолюбия, ну и, конечно, от того, кто находится рядом: близкие, родные и друзья, которые тебя окружают на протяжении твоей жизни.

Не мешать другим жить и не заниматься постоянным самоедством, вспоминая о своих ошибках и промахах — вот что важно. Нужно чаще смотреть с весёлой улыбкой в будущее и всегда верить в лучшее.

Я вообще считаю, что юмор — самое прекрасное качество в человеке. Это можно сказать и о писателях, и о художниках, и о зрителях. Тот, у кого есть чувство юмора, будет получать от жизни гораздо больше удовольствия, чем человек, у которого это чувство отсутствует. Это самое редкое и ценное качество, без которого и жизнь достойно не проживёшь и, конечно, мультипликатором не станешь.

***

***