Личные границы и личные колодцы

Автор: weiss_toedenТема личных границ не так давно стала достоянием поп-психологии, затем инфоцыганства, в результате там (как всегда) упростили понятие до такого уровня:

Личные границы — это умение сказать нет!

Неа. Умение (активное проявление ментальной функции) здесь и повсюду в психике происходит от осознания (обладания ментальной функцией). Личные границы — это в первую очередь способность ощущать себя полноценным человеком, а не игрушкой внешних сил. Человек, у которого развита эта часть самоосознания, автоматически будет чувствовать свои и чужие границы.

Да, вот тот чудак, который лезет ко всем пальцами в ухо или звонит в три часа ночи — это человек без своих личных границ. Он знает, что «с ним так можно». Следовательно, «с человеком вообще так можно».

Это не значит, что он позволит ткнуть в ухо пальцем себе. Скорее всего, у него сработает вытесненный аффект-защитник, который как раз-таки знает, что «со мной так нельзя», просто его вытеснили в процессе натаскивания человека на «со мной так можно». Ну есть такие взрослые, которым нужны рабы, они и дрессируют себе рабов с детства, это не обязательно даже от семьи исходит. Но характер невозможно уничтожить, его можно только подавить, отсюда и наличие вытесненного, взбешённого своим заключением аффекта. А потом человек не будет понимать, отчего отреагировал так резко, начнёт винить себя и так далее.

(Про острые грани отколотых аффектов было здесь.)

Весь его мир будет крутиться вокруг «ну вообще тыканье пальцем в ухо — это неизбежная реальность бытия человеком, а мне надо просто получше себя, дурака бракованого, подавлять и адаптироваться к ней». С вариацией «Почему вы все сопротивляетесь моей естественной потребности совать вам пальцы в уши, ааа?». Вообще характерно для существования в каком-либо дискурсе: к нему адаптируются либо в позе прогиба, либо в позе борьбы, но деформирует он всех, кто согласился в нём жить.

Так вот, оный человек, конечно, может учиться говорить «нет» и это даже местами улучшит ему жизнь, высвободив ресурс для дальнейших улучшений. Но это всё равно, что учить разговаривать человека с треснутой с детства барабанной перепонкой. Получится имитация речи с кучей ошибок, которые этот человек не будет осознавать.

Не лучше ли барабанную перепонку срастить и вернуть ему слух как таковой?

Слух — пример того, как множество активностей происходит от наличия самой возможности восприятия.

Человек с личными границами ощущает, когда давление на него становится избыточным. Это становится настолько же естественным, как понимать слишком сильный шум. Или сигналы голода, холода, сна.

*закадровое хихиканье: ну да, у всех же осознание голода доступно и не отщеплено, где завтрак кста?))*

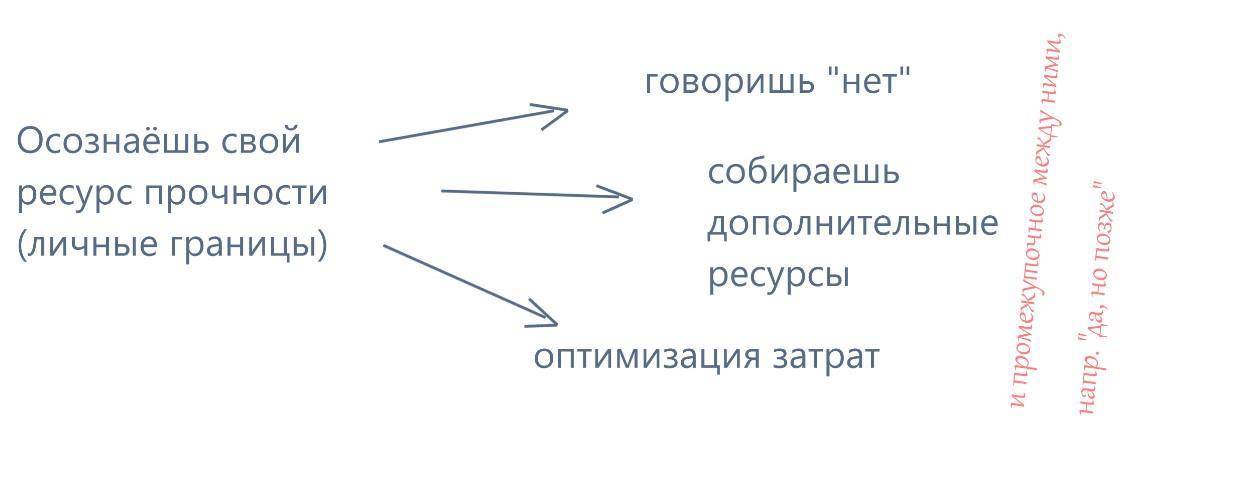

Он даже не обязательно говорит «нет», точно так же как сонный человек может выбрать в пользу аврала, а может — в пользу постели. Главное — что выбор есть! В случае личных границ выбор очень богат, есть десятки других способов снизить давление либо рассеять его и таким образом

— достичь цели

— избежать травмы при высоких нагрузках

Усидеть на обоих стульях, ага.

Впрочем, «нет» — хороший инструмент, он перекидывает инициативу на противоположную сторону и пусть они там сами кувыркаются со своим нерасходованным давлением. Но иногда ты не можешь сказать «нет», потому что некому. Например, есть обезличенные катастрофы — вернее, те, за которыми бесчисленное количество имён-фамилий-отчеств. А может, вы по каким-то причинам не хотите перекидывать инициативу, чтобы противоположная сторона не докувыркалась. Короче, приходится трюкачить. Не так важно, что именно вы выбираете.

Но выбор должен быть информированным!

Внутренние сигналы о своём текущем состоянии и есть такие информаторы.

Чем больше осознанности, тем более информирован выбор.

Даже для полного, всесожигающего самопожертвования нужно как минимум знать свою температуру горения.

Осознание своих границ позволяет не только сберечь себя, но и альтруировать эффективно.

Или не альтруировать. Вообще никогда. Ваш выбор. Лишь бы осознанный.

…

Переходим ко второй части. Данный пост может привести к мысли, что можно позволять прокалывать себе кожу=нарушать личные границы. Я пытался перестраховаться от этого поворота списочком выше, про

— достижение целей

— предотвращение травмы (прокола кожи)

Однако уклон мысли всё равно будет, и неспроста. Все разговоры про личные границы, весь этот огромный массив психопросвещенческих материалов появился из-за довольно частой ситуации, когда достижение целей начинает превалировать над предотвращением травмы. Более того, человек становится более осознанным только ради того, чтобы ввязаться в ещё большую нагрузку (во имя продуктивности!), подвергнуться ещё более сильному давлению. Серьёзно, многие люди лечат кукуху не ради себя, а ради угождения работодателю!

Почему так может быть?

Потому что сигналы системы самосохранения ака личных границ хоть и осознаются, но задвинуты на второй план. Человек раз за разом ставит приоритет на свои амбиции и целеполагание.

Само по себе это ни плохо, ни хорошо.

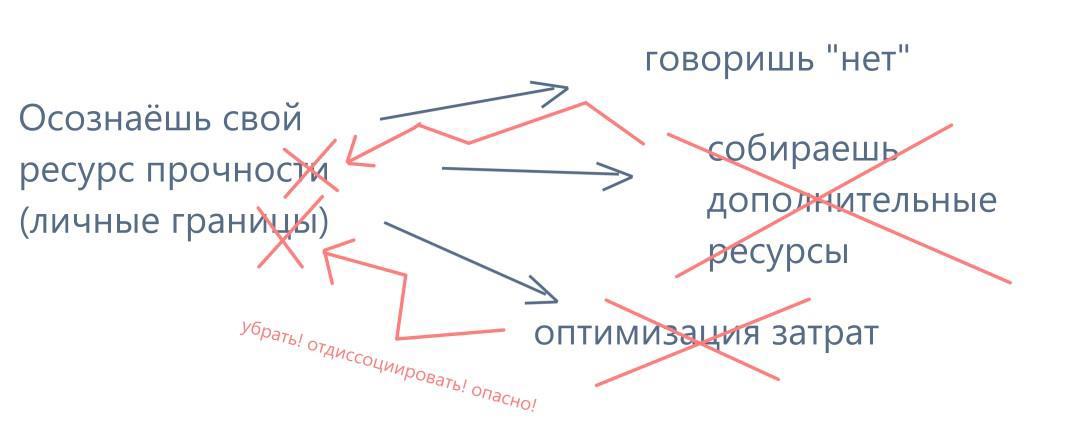

Плохо то, что таковой приоритет может быть результатом лжи. Кто-то врёт человеку об уровне катастрофы, которая произойдёт, если цель не будет достигнута. «Ты не работаешь во внеурочное время, компания рухнет и ты будешь виноват!» — тот случай, когда пусть они сами подымут зад с шезлонга и покувыркаются. А вот если начать искать в себе ресурсы и оптимизировать затраты...

Значит что? Иметь слишком много выбора — опасно? Иметь много осознанности — опасно?

Чем больше ты понимаешь, тем по большему количеству векторов тебя могут атаковать???

Следовательно — закрыть периметр восприятия. Выставить наружу несколько обломанных кольев и оставить единственные небольшие ворота открытыми. Всё остальное пшло вон из сознания, нечего тут уши развешивать, когда все вокруг тебе врут и промывают тебе мозги.

И ведь действительно врут и промывают. В достаточном количестве, чтобы это было реальной проблемой.

Тут на самом деле хвостик огромной, экзистенциальной проблемы: одни люди выбирают отказ от свободы воли и уход в небытие, тогда как другие стремятся быть и проводить свою волю. Пик этой проблемы упирается в Бога — огромное количество антирелигиозных людей в итоге выдают такую точку зрения:

Лучше бы Бог не давал нам свободы воли, ведь в итоге мы творим зло.

Отсюда целая плеяда выводов — от «Бог есть и он злой» до «Бога нет, потому что если бы Он был, то не поступил бы так». Вот уж действительно, душа по природе христианка!

Но давайте посмотрим на проблему с ракурса сильного человека:

чем больше ты понимаешь, тем по большему количеству векторов тебя могут атаковать??? Чем по большему количеству векторов меня могут атаковать, тем больше мне нужно информации для выбора действий.

Иначе говоря, проблема с выбором не в пользу самосохранения — она лежит не в «избыточном» осознании личных границ. Она лежит в нехватке инструментариев для распознания лжи. Тут и эмоциональный интеллект нужен, и логика, и наработанный фактаж — т. н. когнитивные ошибки можно только зазубрить.

Прекрасный способ защитить свои личные границы — это добавить ещё больше осознания. Дополнительные активные функции подтянутся сами.

…

часть третья

Знаете, при разговоре о травмированной психике, особенно о формационной травме (из детства) речь обычно идёт о том, как бы эдак стать нормальным человеком. Войти в нулевую позицию. Она становится желанной финальной целью, но невозможно не заметить некоторое лицемерие в таком финале: нормальные люди, выросшие в здоровых условиях — вполне себе уязвимы к целой куче манипуляций, к личным и особенно к большим социальным катастрофам. Стоит ли игра свеч?

В итоге человек бросает вытаскивать свою осознанность из внутренней дыры, потому что:

— разочаровывается в результате (идеальное счастье и сверхбезопасность не наступили)

— заранее разочаровывается в результате (он воняет лицемерием и ложью, да вы только посмотрите, куда бежит это тупое стадо леммингов!)

Подрежу цитату у мэтра:

Чтобы начать с нуля, его ещё нужно достичь.

Нормальный человек — это ещё не наилучшая версия его самого. У него вроде как якобы нет расколов и ушедших на дно кусков осознания — но:

— надо ещё доказать, что наши культурные нормы, изрытые модерном и постмодерном, не формируют кучу рытвин и слепых пятен на психике, наличия которых не замечает вообще никто — чтобы заметить, надо не обладать слепыми пятнами! Почему мозг человека с веками становится всё меньше, и меньше, и меньше, аааа? Больше всего меня беспокоят сферы духовности и сенсорики. Обычной, не экстра-, а которая про положение тела в пространстве.

Вы можете спросить: "А где же аффективная вспышка? Ведь если что-то вытеснено, оно должно автономизироваться и вырываться?" - да, но во-первых вытесненное в самом раннем детстве находится в сверхподавленном состоянии, т.н.dormancy, и вырывается оттуда редко и резко. Во-вторых, если у нас в культуре нет описания таких вспышек, мы можем их просто совершенно не замечать, так как они за нашим диапазоном восприятия, как...ну не знаю... смысловые оттенки японского языка. Что и в каких объемах стимулирует у японца фраза shikata ga nai? А? Вот именно. Я ещё расскажу о своей гипотезе того, в какой сфере очень дико и вредоносно проявляются пришибленные духовные потребности.

— нейропластичность же! На здоровую базу всё ещё можно наращивать такие же здоровые дополнения. Это называется личностное развитие. Это нормально. Особенно в эпоху, когда школа и вуз всё ещё работают на подготовку индустриальных кадров — следовательно, на них вообще нельзя полагаться, и выходящий из них человек вообще не соответствует своему полному потенциалу.

Так что да, ваши нормисы не нормисы. Тут я с противниками «восстановления личных границ» согласен: им до звёзд (собственных) ещё лететь. Останавливаться на этапе общественной нормы — западло.

Но если сидеть на дне колодца, звёзды оказываются ещё дальше.

Занавес. Пойду поем.