Икары 20 века

Автор: Евгений КрасСначала были воздушные шары, простейшие планеры, потом аэростаты и дирижабли. Ещё раньше всевозможные сказки про ковры-самолёты и крылья. А что делать – людям всегда хочется именно того, чего у них нет. Среди всех этих хотелок – самая суровая – это желание летать.

Казалось бы, сейчас с этим проблем уже нет. Есть так много средств полёта, что аж в глазах рябит – начиная от дельтапланов и заканчивая здоровенными самолётами вместимостью в сотни человек. Но нет – людям всё мало. Хочется ещё чего-то такого… эндаково… короче того, чего нет, а может и вообще быть не может. Хочется вот прям шёл-шёл, потом что-то вспомнилось или подумалось, так взял и полетел. До середины 20-го века это были просто мечты, потом была война, но вот после войны начались настоящие шаги в этом направлении. Всерьёз.

Нельзя сказать, что увлечение было повальным. У кого-то возможностей было мало, а у кого-то с деньжатами было плоховато. Например, ту же Германию нужно было как-то восстанавливать, Англия тоже была не при средствах. У них после войны даже карточки ввели и отменили только в 1957-ом. Нашим тоже было не до жиру.

С жиром не было проблем только в одной стране – в Сэшэании. Однако в этом деле честнее будет начать всё же с России. В 1919 году Александр Фёдорович Андреев взял патент на реактивный ранец. Двигатель должен был работать на углеводородном топливе, а в качестве окислителя предлагался жидкий кислород. По его расчётам вес ранца должен был быть 42 кг, вес топлива 8 кг. Этого должно было хватить на полёт человека весом в 50 кг на 50 км со скоростью в 200 км в час! Штука по тем временам просто заумная по сложности и соответственно безумно дорогая. Автор провозился с проектом примерно до 1921 года, но всё было очень сложно. Может быть поэтому дело до реализации так и не дошло.

До настоящего дела дошло в Сэшэании примерно в 1950 году. У Томаса Мура (Thomas Moore) имелся серьёзный опыт работы со штурмбаннфюрером СС и по совместительству инженером Вернером фон Брауном. Томасу пришла в голову идея спроектировать устройство, которое он назвал «реактивный жилет» (Jet Vest). Топливо – перекись водорода. Через два года, в 1952 году он получил грант на 25 тысяч долларов от военных и смог построить опытный образец:

Эта штука теоретически могла поднять человека в воздух на 28 секунд. Управление этим жилетом было на редкость неудобным. Дело закончилось стендовыми испытаниями. Военные сказали «фи» и денег больше не дали.

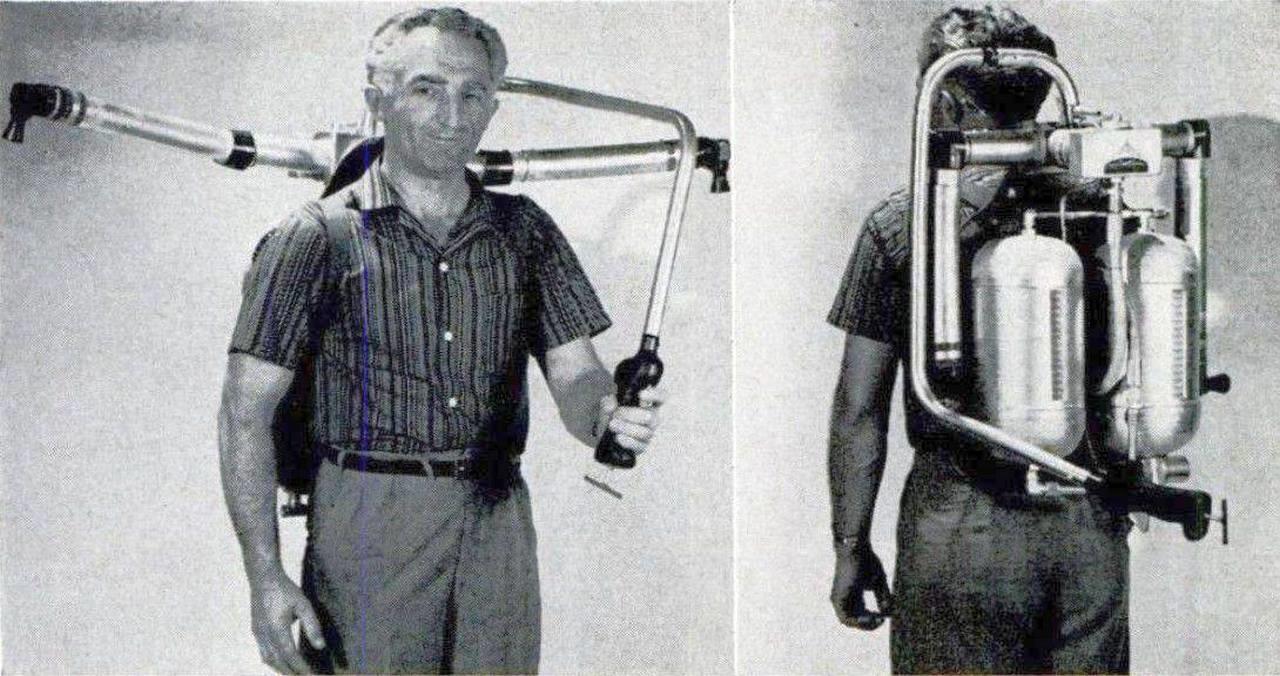

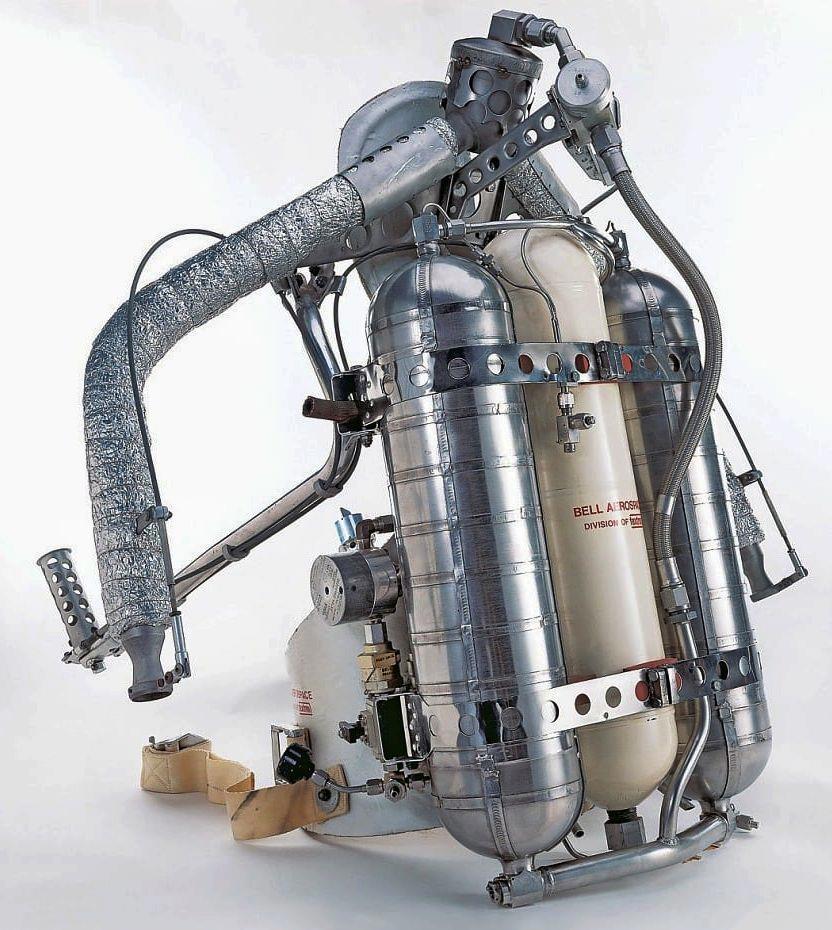

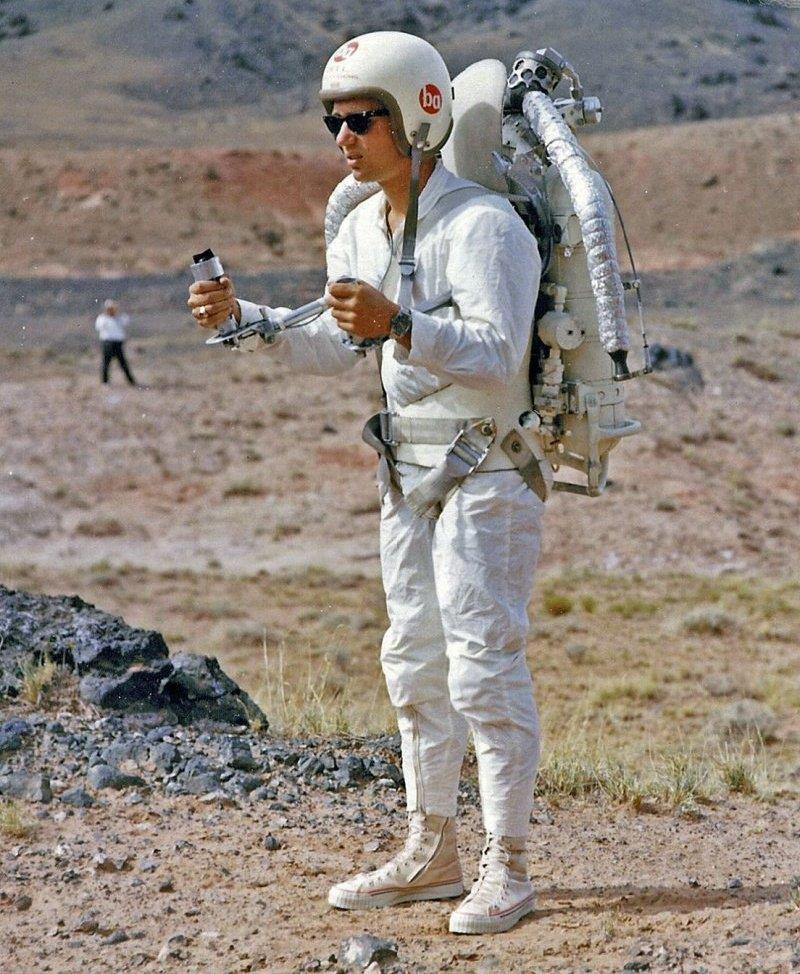

Однако в Сэшэании нашёлся ещё один увлечённый гражданин с профильным образованием. Совсем случайно его фамилия была тоже Мур (просто однофамилец). Он трудился в компании «Белл Аэросистемс» (Bell Aerosystems). В 1953 году он начал трудится над своим вариантом индивидуального средства для полётов. Топливо он выбрал то же – перекись водорода. Такое единство было нормальным – к тому времени ракетчики уже отработали соответствующие технологии. Фирма вложила в создание аппарата средства. Была хорошо отработана система управления. Венделл Мур (Wendell F. Moore) закончил работу над реактивным ранцем «Bell Rocket Belts» в 1960 году и на этот раз с ним можно было действительно летать:

Армия подключилась к проекту в 1959 году. В Пентагоне имелось специальное управление, которое занималось транспортными средствами. Среди многочисленных программ была и программа «Small Rocket Lift Device» (малое ракетное подъёмное устройство) или просто SRLD. Так что лёгкий одноместный транспорт «Bell Rocket Belts» для этой программы пришёлся как раз впору. Он выглядел в 1961 году вот так:

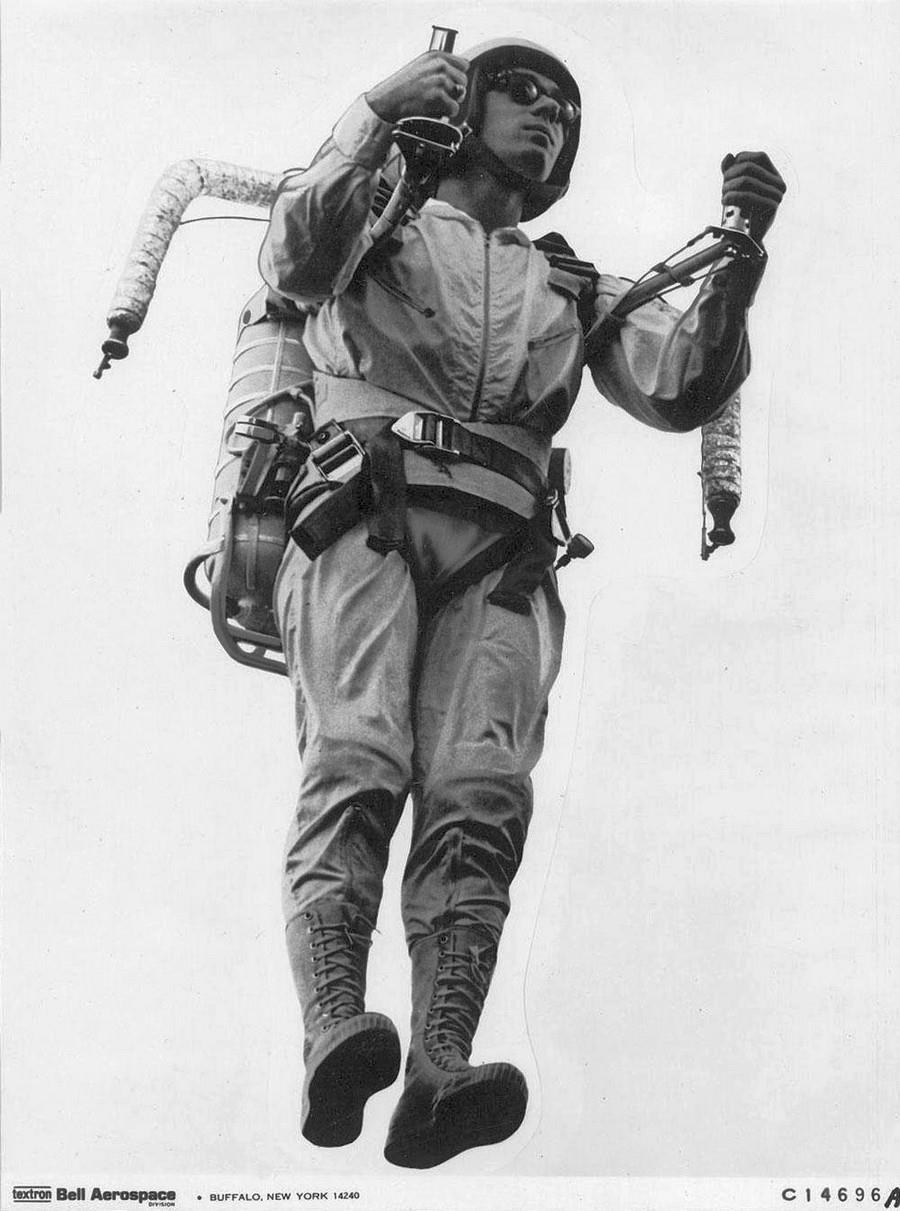

Первый полёт состоялся 20 апреля 1961 года в аэропорту Ниагара-Фолс. Лётчик-испытатель за 13 секунд поднялся на высоту немного больше одного метра и пролетел 35 метров на скорости около 10 км в час. На это ушло 22,7 литров горючки. Как говориться «лиха беда – начало». Работа над аппаратом продолжалась, результаты подрастали:

Однако время полёта в 21 секунду и расстояние в 100 м Пентагон не удовлетворила, и они ушли. Было вообще не совсем понятно жизнерадостное состояние всех участников. Штука получалась жутко дорогая, страшно ненадёжная и не в меру шумная. Говорят рёв «реактивного жилета» ненамного уступал шуму самолёта на взлёте – целых 120 Дб! И кому нужен глухой солдат?

Но упрямство не давало бросить работу. К испытаниям своего аппарата Вендел привлёк своего молодого соседа Билла Суитора. Сам-то он к тому моменту долетался до перелома коленной чашечки и проблем со слухом. В 1965 году Шон Коннери в фильме «Шаровая молния» про «агента 007» немного попозировал с «Bell Rocket Belts», а вот летал на нём в фильме по-настоящему именно Билл Суитор:

Вендел после отказа Пентагона предложил свой аппарат и свои услуги NASA. В результате на этой основе появился аппарат «Lunar Escape Astronaut Pogo», который был использован в «Лунной афере».

Иногда показательные полёты устраивались и для широкой публики. Например, такой полёт состоялся на открытии Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе 1984 года. Других практических успехов не наблюдалось. Было понятно, что сколько ЖРД не улучшай, но толку от этого будет немного. Однако другие варианты были не сильно лучше. Например, промелькнули на этом поприще пара рисковых ребят, которые предложили просто снабдить какого-нибудь отчаянного парня ранцем со сжатым газом. Полётов, правда не обещали, но прыжки по 100 метров должны были получиться. Но тут ребята из Пентагона не сплоховали и, выслушав изобретателей сразу сказали: «Это без нас!».

Человечество перешагнуло в 21 век, и какой бы это условностью не было, но в части персональных леталок всё пошло немного повеселее.

Относительно разумные средства полёта стали появляться, когда стали использовать другие варианты двигателей. Стало возможным обойтись в качестве топлива даже обычным бензином или дизельным топливом. Одним из таких устройств стал «Martin jetpack»:

По сути, это не реактивный ранец, а ближе к минивертолёту. В основе обычный ДВС. Да, с этим устройством можно летать целых полчаса, однако, согласитесь, эту штуку назвать ранцем всё же грешно. Создатели тоже это сознавали видимо и со временем предложили менее громоздкий вариант:

Другое дело – это аппараты компании «JetPack Aviation» Дэвида Меймана, в которых используются турбореактивные двигатели. Они намного меньше размерами и куда ближе к самой идее персонального устройства для полётов:

В нулевых годах даже прошло сообщение, что фирма приступила к обучению первого «человека из народа» полётам на своём изделии. Особенно трогает то, что ребята неустанно трудятся над совершенствованием своего аппарата. Вот его версия JB-11 в полёте:

Летун с этой штукой может разогнаться до 200 км в час и подняться на 3 километра! Выглядит вполне прилично, на мой взгляд, хотя использование на этом аппарате аж шести двигателей несколько смущает. Это говорит о том, что сами двигатели они не разрабатывали, а применили что-то из военных разработок. Такие минидвигатели устанавливают обычно на всяких «одноразовых» устройствах типа крылатых ракет или дронах. Это значит, что особая надёжность и моторесурс для них не самое важное качество. Да, тут без военных дело обычно не обходится. В принципе это понятно – у них есть деньги. Хотя это и не понятно – полезность таких устройств всё же сильно сомнительная.

Вот и англичанин Ричард Браунинг (потомок того самого?) основавший в 2019 году фирму «Gravity Industries» сначала создал очень интересный «Реактивный костюм» (Jet Suit) с дополнительными двигателями на руках. Вот такой:

Потом он дополнил это изделие установкой автоматической винтовки с управлением взглядом летуна и пошёл с идеей к военным. Испытания прошли в 2020 году. Говорят, что аппарат таки поставят на вооружение, но исключительно для спасательных операций.

Немного иначе подошёл к проблеме личного летательного аппарата создатель «Flyboard Air» (Летающей доски) Фрэнк Запаты (Franky Zapata). Ранцы он посчитал неудобными и предложил просто стоять на реактивных двигателях. Однако и он не удержался от «стандарта» и едва показав своё изобретение на публике, сразу взял в руки автоматическую винтовку:

Теперь его частенько называют «Летающим солдатом». Главное достижение пока – это перелёт через Ла-Манш с одной промежуточной посадкой на судно для дозаправки. Ну, что сказать… Первое – с манёвренностью у него всё в порядке. Второе – это не для всех и не для каждого случая. Короче… а ну бы эту штуку нафиг.

Совсем интересная, достаточно хорошо продуманная штука сделана изобретателем из Швейцарии (вот уж от кого не ждал!) по имени Ив Росси (Yves Rossy). Правда с размерами у него получилось не очень, но по части продуманности прям лучше всех. Уже прошли первые испытания по взлёту с земли. Насколько устройство «Jetman» можно назвать «реактивным ранцем» сами судите:

Характеристики пока такие: Размах крыльев 2 м, сухой вес 30 кг, вес с топливом – 55 кг (особо не потаскаешь), двигатели – 4 Jet-Cat P200 тягой по 22 кг каждый, скорость – 200 км в час, время полёта – 10 минут. Управление исключительно телодвижениями пилота.

Да… всё это очень лихо и романтично, хотя всё же пока недостаточно надёжно и безопасно для владельца. Дело движется и останавливаться пока явно не собирается. Ричард Браунинг уже проталкивает идею спортивных соревнований (гонок) на таких устройствах. Может быть… однако пока я как-то не вижу чего-то полезного для жизни в этих устройствах. Однако время не стоит на месте… Может быть что-то более удачное получится, если использовать другие способы полёта. Я про них здесь писать не стал, но они уже есть и возможно именно за ними будущее.