Итак, мы, кажется возвращаемся к своему обычному графику...

Автор: Екатерина Александрова...и вы узнаете, наконец, чем завершились каникулы дона Матео в Турне.

https://author.today/reader/488518

А что касается меня, я как всегда раскопала интересную картинку... сперва решила, что это Наарден или Антверпен, а потом узнала, что место называется Аудеватер - небольшой городок между Утрехтом и Гаагой, пострадавший от испанцев летом 1575 (да, да в августе, после объявления Альбой в июле всеобщей амнистии, которой никто не воспользовался).

Но заинтересовало меня другое.

Статья

Создание и развитие социальной памяти о травматических событиях: резня в Аудеватере 1575 года

Erika Kuijpers Institute for History, Leiden University, Leiden, The Netherlands

Решила я ее перевести, чтобы явить "граду и миру", с помощью он-лайн переводчика, скрывать не стану, от того и публикую ее в блоге. А еще от того, что официального статуса переводчика у меня нет и не станет- я в свой жизни только одну монографию перевела. И, еще, оговорюсь сразу, за переводчиком текст я проверила на предмет откровенных ляпов, как я уже написала, все-таки монографию я переводила, да и статьи научные пока гугла в помощь не было- тоже.

Статья повествует об исторической памяти на травматичные события прошлого и стратегии их преодоления.

И, пока мы размышляем отчего люди пишут про попаданцев и АИ, люди на эти темы статьи научные пишут.

Букв очень много, здесь пока половина статьи, остальное опубликую, надеюсь в субботу или в воскресенье.

Статья под спойлером.

В каждой культуре есть свои практики памяти, то есть способы кодирования и передачи воспоминаний в нарративах, образах, ритуалах, проявлении эмоций или копинг-стратегиях после травматических событий. Культурные концепции и условности определяют поведение индивидов и культурной группы в целом. Копинг- стратегии после травматических событий также детерминированы культурой.

Медицинский персонал, работающий в зонах военных действий по всему миру, считает, что культурные и социальные условия очень сильно влияют на диагностику, лечение и устойчивость жертв войны ((North et al., 2005).

Постановка диагноза западными консультантами иногда затруднена из-за незнания того, как люди переживают, выражают и оценивают стресс в незападных обществах (Knipscheer & Kleber, 2008; Shiraev, 2007). История дает возможность изучить развитие практик памяти в течение более длительного периода времени и в разных культурах. Несмотря на то, что исследования памяти двадцатого века переживают бум с 1990-х годов, только в последнее время историки досовременной эпохи (т.е. периода до 1800 года) проявили интерес к изучению памяти и, в частности, к тому, как люди и общества помнят военный опыт (Fox, 1999; Ford, 2001; Harari, 2004; Pollmann, 2009; Walsham, 2011).

Европейцы, жившие в шестнадцатом и семнадцатом веках, особенно в сельской местности, имели высокие шансы стать жертвами армий, ведущих себя грабительски. Реформация стала одним из главных источников политических конфликтов. В Священной Римской империи территориальные правители вели войну из-за религии. Франция страдала от кровавых религиозных конфликтов между протестантами и католиками. В Нидерландах режим Габсбургов казнил тысячи людей за их диссидентские идеи. Тысячам людей, должно быть, пришлось справляться с мучительными воспоминаниями об этих переживаниях. Как они справлялись с памятью о насилии, унижении и потере?

Расстояние во времени дает историкам преимущество долгосрочной перспективы и возможность сравнивать общества, культуры и исторические ситуации. Однако им приходится иметь дело и с важным недостатком, заключающимся в том, что объекты исследования уже не являются живыми и никогда не диагностировались по современным критериям. Более того, в ретроспективе невозможно узнать, развились ли у жертв войны расстройства. Их воспоминания, а также описания их симптомов, если они вообще упоминаются, сохраняются в изображениях и текстах, которые говорят на их собственном культурном языке и рассказывают историю, которая должна была иметь смысл для их современников, но не обязательно понятна нам. Тем не менее, есть чему поучиться из того, как прошлые общества справлялись с памятью о войнах и зверствах.

Читая исследования по памяти или практикам памяти в досовременной Европе, мы наблюдаем как преемственность с современными практиками памяти, так и поразительные отличия от них. Различия, в основном, касаются того, как люди думают об отношениях между телом, разумом и душой, о том, что память есть и может сделать с человеком, а также о задаче и судьбе человека в земной жизни. Душевные страдания обычно не лечатся, если только их не приписывают физическим причинам, таким как меланхолия (Gowland, 2006; Haskell, 2009; Lund, 2010; Schmidt, 2007).

Во-вторых, прошлое человека оценивается не с точки зрения личностного развития через опыт, а скорее как временная дорога к вечному спасению, дорога, которая должна быть трудной, чтобы испытать истинно верующих. Наконец, роль индивидуумов в таких событиях, как война, обычно рассматривается как часть коллективного опыта или как предопределенная божественным планом. Конечно, эти различные предпосылки влияют на то, как люди осмысливают свои воспоминания, и на стратегии преодоления, которые они разрабатывают.

Из терапевтических практик в современных послевоенных обществах мы узнали, что ряд предварительных условий представляется необходимым для устойчивости травмированных жертв войны: (1) безопасность, социально-экономическая перспектива восстановления, реконструкции и будущего благосостояния; (2) признание жертвенности, справедливости, солидарности и социальных связей, и (3) создание понятного повествования о том, что произошло, которое придает смысл памяти, которой можно поделиться с другими, и которая создает дистанцию между травматическим событием и реальной ситуацией, которая больше не представляет угрозы.

Двадцатый век предлагает множество примеров послевоенных ситуаций, в которых одно или несколько из этих предпосылок отсутствовали. Некоторые районы находились в состоянии войны в течение более чем одного поколения; Дети выросли в лагерях беженцев или в разрушенных семьях или общинах, без какой-либо перспективы нормальной жизни в ближайшем будущем. Отсутствие солидарности и признания было одной из главных проблем, которые препятствовали восстановлению и вызывали озлобленность как переживших Холокост, так и практически всех ветеранов войн прошлого века (Assmann, 2006; Hunt, 2010; Winter, 1999).

Создание нарратива часто задерживалось или затруднялось политикой забвения, чувством вины или стыда, конфликтами по поводу того, кто виноват в том, что произошло, или распадом сообщества, которое должно было сформировать аудиторию. В доиндустриальной Европе это часто имело место. В другом месте мы описали, в каких условиях массовые убийства во время голландского восстания были общепризнаны (Kuijpers and Pollmann, 2013).

Во многих случаях политический режим или экономическая ситуация не позволяли появиться практикам общественной памяти. Местные общества, которые были политически или религиозно разделены, не соглашались с общим повествованием о прошлом, и в Габсбургских Нидерландах различные города должны были подписать договор о сотрудничестве, в котором говорилось, что им больше не разрешается говорить о том, что произошло.

В Северных Нидерландах города сразу же начали вспоминать о своих победах, в то время как поминовение зверств, хотя и общепризнанное, началось гораздо позже.

Аудеватер, небольшой городок в Голландии, расположенный на полпути между Утрехтом и Гаагой, послужит примером того, как и почему жестокое прошлое может быть публично сохранено на протяжении веков. Этот случай показывает, что, даже когда условия для психического восстановления являются оптимальными, создание нарратива, который создает рамку для картины демонстрирующей жертвенность, не является самоочевидным и занимает умы более одного поколения.

16.2 Разрушение и резня в Аудеватере 1575 году

Летом 1566 года волна иконоборчества со стороны протестантов прокатилась по Нидерландам. Габсбургский режим во главе с королем Испании Филиппом II ответил жестокими преследованиями в сочетании с централизованной политикой, которая подрывала автономию и привилегии как городов, так и дворянства. К 1568 году Нидерланды погрузились в гражданскую войну, которая продлилась 80 лет, пока в 1648 году в Мюнстере наконец не был подписан мир.

В апреле 1572 года все большее число городов в Голландии, Брабанте и Фландрии открыто отвергли режим Габсбургов и заявили о своей поддержке мятежного принца Вильгельма Оранского. Испанский режим начал жестокую военную кампанию, чтобы заставить повстанческие города сдаться. Города, которые сами пригласили повстанцев или отказались принять испанский гарнизон, были наказаны путем разграбления. В городах Мехелен, Зютфен и Наарден сотни мужчин, женщин и детей были убиты или умерли при попытке к бегству. Многих других пытали, чтобы получить от них как можно больше денег. Небольшой голландский городок Аудеватер встал на сторону повстанцев с июня 1572 года. 6 августа 1575 года испанский полководец Hierges ( Гиллис ван Берлемон или Жиль де Берлемон (нид.Gillis van Berlaymont; около 1545 — 18 июня 1579 года, Маастрихт) осадил его, а затем захватил, разграбил и сожжен город 8 августа.

Сотни из примерно 3000 жителей — мужчин, женщин и детей — были убиты; Точные цифры неизвестны. Один из протестантских священников был повешен за стенами города. Есть свидетельства очевидцев, которые бежали, раненые, полуголые и босиком, в другие города в этом районе. Многие люди потеряли свое имущество и близких. Трудно сказать, насколько сильно был разрушен Аудеватер. Один источник утверждает, что от нас остались только церковь и восемь домов. Вероятно, многие выжившие уехали жить в другие места. К концу 1576 года Аудеватер был отбит повстанческой армией принца Оранского.

Аудеватер был отбит повстанческой армией принца Оранского. На тот момент город все еще лежал в руинах, и потребовалось некоторое время, чтобы город был полностью восстановлен. В одном из амстердамских дневников упоминается о захоронении бывшего жителя городка Аудеватер. Этот человек вернулся в родной город в 1578 году и, увидев его заброшенное состояние, заболел и умер от горя через несколько дней после возвращения в Амстердам (Jacobsz, 1959, II, p. 724). Тем не менее, местные исследования показывают, что восстановление и экономическое восстановление города происходило быстрее, чем можно было бы ожидать.

Аудеватер был освобожден от земельных налогов на долгое время, и Штаты Голландии вложили средства в восстановление укреплений и ворот, поскольку город был стратегически важным. В счетах мы находим заработную плату за перевозку мусора и щебня до 1579 года. В 1580-х годах число новых граждан росло каждый год. К 1588 году была завершена и реконструкция ратуши (Boon, 1975).

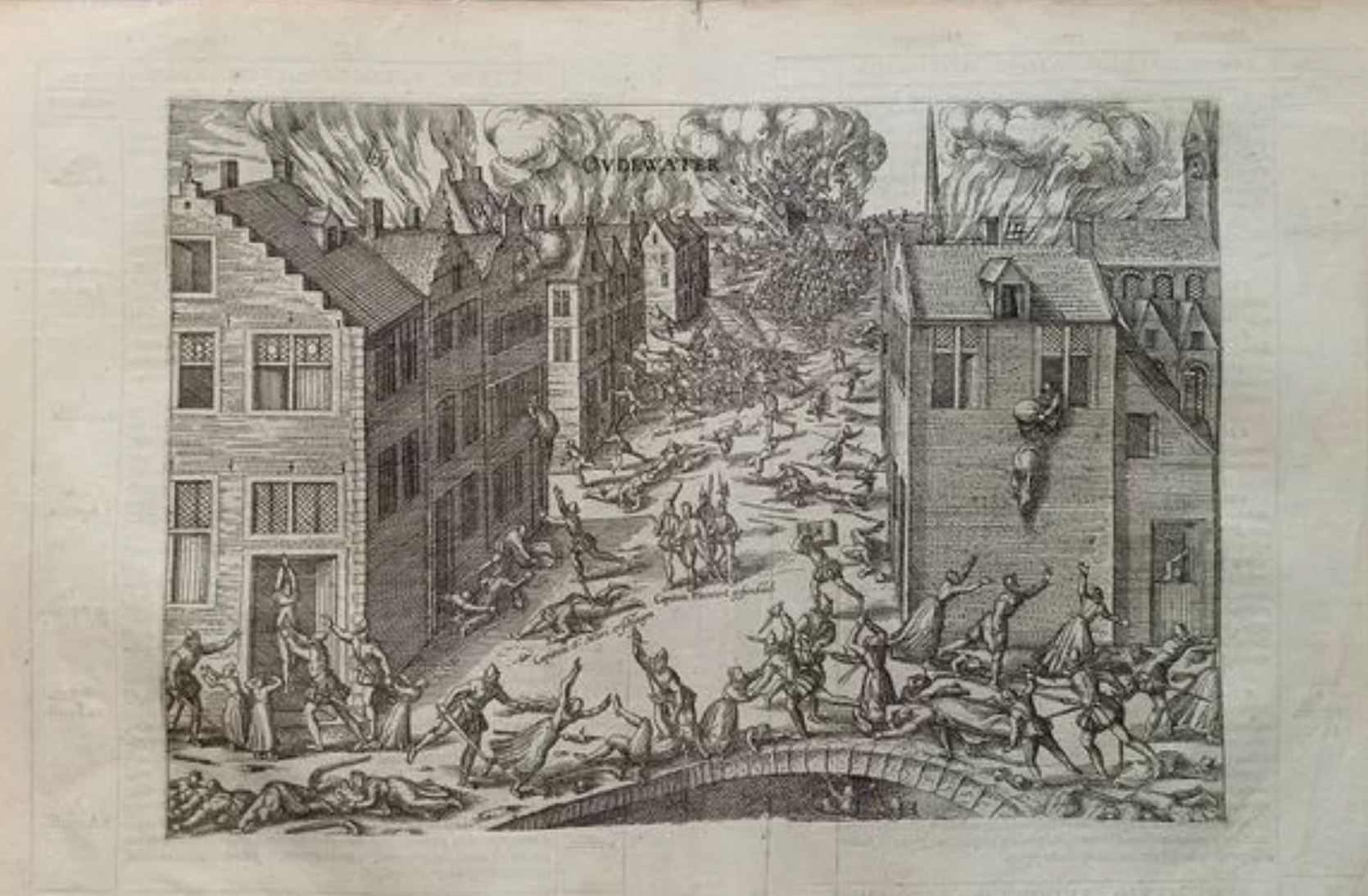

Рисунок 16.1 Франс Хогенберг, газетная печать о резне в Аудеватере. Кёльн, s.i., Библиотека Лейденского университета, коллекция Боделя Нийенхейса.

16.3 The Production of Collective Memory

В то время как выжившие в Аудуотере восстанавливали свой город, это событие стало каноническим в истории голландского восстания. К производству коллективной памяти об этом событии были привлечены различные действующие лица. В то время Хогенберг, печатник в Кельне, выпускал новостные репортажи сразу после каждого политического или военного события (Mielke & Luijten, 2009). Эти листовки разошлись по всей Европе к публике, которая жаждала информации, новостей и волнения (рис. 16.1). Таким образом, весть о резне в Аудуотере быстро распространилась. Изображение Хогенберга показывает разграбление и сожжение города Аудеватер и говорит в подписи: «Здесь вы можете увидеть, какая тирания и жестокость имели место в Аудеватере со стороны печально известных преступников.

Они убивали, портили и насиловали как девственниц, так и замужних женщин. Одну из них они повесили нагой, вырвали плод из чрева ее и выбросили его, как нечистоту».

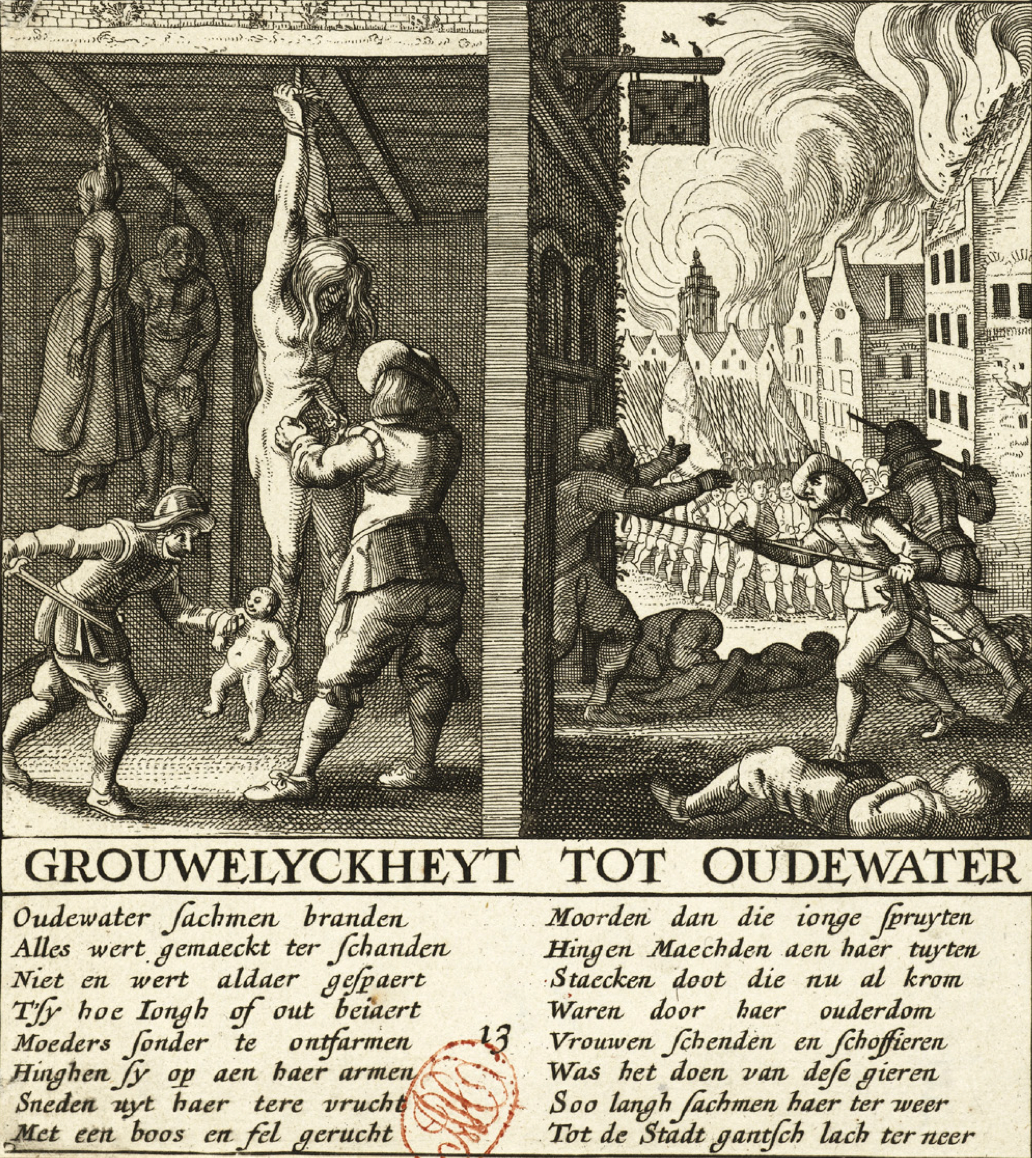

Повешение беременной женщины в дверном проеме в Аудеватере, изображенное Хогенбергом, стало символом так называемой черной легенды об испанской жестокости в Нидерландах и использовалось протестантской партией в качестве военной пропаганды (рис. 16.2).

Рисунок 16.2 Анонимный лист, 1618–1624 гг., «Ужасные события в Аудеватере 1575 г.»,

Рейксмузеум, Амстердам.

Тема подчеркивает невинность жертв с одной стороны — с нерожденным ребенком как воплощением невинности — и дьявольскую жестокость солдат с другой стороны. В начале XVII века, как в популярных памфлетах, так и в книгах по истории, эта тема должна была стать широко известной и связанной с делом Аудеватера.

Тем не менее, сравнение с более ранними печатными изданиями о поведении испанцев в Америке и о насилии католиков против протестантов во Франции показало, что убийство младенцев и женщин сформировало иконографическую тему, которая, вероятно, существовала раньше, а также отсылка к резне невинных людей в Вифлееме, и которая не нуждается в отражении того, что на самом деле произошло в Аудуотере (Cilleßen, 2006). Во всяком случае, эти изображения распространялись по всей Европе задолго до того, как какие-либо из личных историй жертв появились в печати.

Первые серьезно задокументированные истории событий были вполне фактическими о военных аспектах, количестве солдат с обеих сторон, количестве выстрелов по городу 7 августа, состоянии укреплений и других деталях.

В своей истории восстания 1599 года лондонский писатель Ван Метер упоминает, что слышал, что протестантские граждане устроили имитацию процессии на городских стенах, чтобы спровоцировать испанцев, тем самым сознательно подписав им смертный приговор. По его словам, в резне выжило не более 20 человек (Van Meteren, 1599, Fol. LXXXV).

Более подробная информация и свидетельства очевидцев поступили от военных и от видных граждан, которые остались в живых и доложили князю. Впервые они были упомянуты хорошо осведомленным историком Питером Бором, чье объемистое издание 1621 года по истории войны содержало первое подробное описание взятия Аудеватера. Одним из немногих свидетельств очевидцев, на которые ссылался Бор, был местный судебный пристав по имени Крайестейн, которому удалось сбежать, притворившись одним из грабителей и спрятавшись в канаве на ночь. Он прибыл в Гауду голым, был одет друзьями и был доставлен к принцу Оранскому, где сообщил о разгроме(Bor, 1621, VIII, p. 121v). В течение оставшейся части семнадцатого века большинство авторов копировали историю Бора. Другие просто называют Аудеватер ужасным примером испанской жестокости, не добавляя никаких исторических подробностей. В течение оставшейся части семнадцатого века большинство авторов копировали историю Бора. Другие просто называют Аудеватер ужасным примером испанской жестокости, не добавляя никаких исторических подробностей. Вопрос в том, что произошло с личными воспоминаниями жертв разграбления. Отождествляли ли они себя с историей в том виде, в котором она была опубликована? Говорили ли они вообще о том, что с ними произошло? Тот факт, что резня в Аудеватере стала известным событием в истории голландского восстания, имел некоторые практические преимущества.

Например, мало что нужно было объяснять, если кто-то нуждался в помощи.

Именно так обстояло дело с Анной Янсдохтер, вдовой реформатского священника из Аудеватера, который был повешен через два дня после разграбления в 1575 году. В 1582 году она ходатайствовала о пенсии в Штатах Голландии. Ее просьба сопровождалась свидетельством бургомистра Гауды о том, в каком состоянии был найден труп, когда повстанческая армия отвоевала Аудеватер 16 месяцев спустя. По его словам, тело было еще полностью неповрежденным, цвет нормальный, лицо еще не впалое, глаза свежие и яркие, как будто труп висел там всего 4 дня, и это «божественное чудо». Голландские штаты были впечатлены и удовлетворили просьбу Анны, учитывая «стойкость ее мужа и чудеса Господа с ним» (National Archive, The Hague, Arch. 3.01.04.01).

В какой-то момент — неясно, когда именно — Штаты Голландии также решили выдавать пенсию всем оставшимся в живых. Начиная с 1615 года, мы располагаем списками, в которые магистраты Аудеватере ежегодно записывали имена оставшихся в живых. Список 1615 года все еще содержал 321 имя, в то время как в последнем списке, датированном 1664 годом, упоминаются две старухи как последние оставшиеся в живых после разграбления (Old town archive Oudewater, Inv. Nr. 165).

Это первый и единственный известный нам случай, когда не было сделано никакого различия между выжившими; Считалось, что все они одинаково пострадали в силу того, что в то время находились в Аудеватере. Одна женщина, которая еще находилась в утробе матери во время разграбления, даже подала успешный иск о компенсации…

Erika Kuijpers,

16 - The Creation and Development of Social Memories of Traumatic Events: The Oudewater Massacre of 1575,

Editor(s): Michael Linden, Krzysztof Rutkowski,

Hurting Memories and Beneficial Forgetting,

Elsevier, 2013, Pages 191-201, ISBN 9780123983930, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-398393-0.00016-X.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012398393000016X)

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/190593928/Ch16_Kuijpers_Oudewater_in_Linden_1630267.pdf