Куликовский детектив

Автор: Евгений КрасЭто событие в русской истории поминают очень часто к месту и не к месту. Я бы даже сказал, что чаще не к месту поминают. То есть отношение к нему у меня очень сложное. Дело в том, что с одной стороны ясно, что в стародавние времена произошло нечто эпическое, коренным образом повлиявшее на дальнейшее развитие нашей страны. Но вот что именно было – не совсем понятно. А если быть точным, то непонятно совсем. И не мне разбираться во всей этой мешанине типа «фактов», которые при ближайшем рассмотрении оказываются никакими не фактами. Поэтому всех членов секты «Свидетелей Википедии» прошу дальше не читать – это сильно повредит вашему здоровью – желчью изойдёте. Потому как я намерен прямо сейчас даже мыслящих людей запутать, как можно больше.

Именно для этих всех убедительно напомню, что про свои сомнения по поводу «ига» вообще и про «Куликовскую битву» в частности, я уже немного писал в своих заметочках «Тщетность» https://author.today/post/102237 , «Раз Золотая Орда, два Золотая Орда, три…» https://author.today/post/106534 , «Страсти по Мамаю» https://author.today/post/107498 ... Ну и других тоже. Все эти опусы объединяет одно общее – всё это касалось того, что было вокруг самой Куликовской битвы, но не её саму. А там, между прочим, тоже всё очень непросто, хотя и выглядит красиво. Да, я прекрасно понимаю, что можно поговорить о применении огнестрельного оружия в этой битве, и про тактику, и о численности войск. Очень увлекательно это всё, и про это иногда пишут. Однако здесь не про то. Здесь интереснее…

Вот вообще – откуда большинству публики известно про саму битву? Самый яркий «манускрипт» на эту тему какой? Вот. Это – так называемая «Задонщина». Вообще-то она не одна существует – несколько списков и все разные. Кто написал «вариант номер один» – не ясно. Когда его написали – тоже не ясно, хотя вроде бы очень давно. Правда не настолько давно, чтобы это было написано свидетелями самой битвы. Самый старый из всех – «короткий вариант»… вроде бы. Потому как на эту тему тоже ведётся бесконечная дискуссия. Впрочем, вокруг всех вариантов ведутся очень научные дискуссии. Просто видимо это есть «диссертабельная тема» – каких-то совершенно конкретных данных или весомых аргументов ни у кого нет, зато исписана уйма бумаги. Поэтому можно легко пожанглировать версиями, догадками, домыслами. Что-то выяснить, или доказать при этом, разумеется, невозможно, но главное ведь не это. Главное – «степень» получить можно. Но мне она и не нужна. Короче выбора особого у меня не было – я взял ту версию «Задонщины», которая намозолит вам глаза, если попробуете найти её в Сети. Она уже хорошо причёсана, добротно пострижена и ухожена в соответствии со всеми директивами. Однако и в этой охолощенной версии осталось достаточно странностей. По этим верхушкам и погуляем немного.

Нужно заметить, что безвестный автор «Задонщины»… а, кстати, нужно же сначала отметить, что «Задонщина» называется на самом деле немного по-другому и весьма не коротко: «СЛОВО О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ ДМИТРЕЕ ИВАНОВИЧЕ И О БРАТЕ ЕГО, КНЯЗЕ ВЛАДИМЕРЕ АНДРЕЕВИЧЕ, ЯКО ПОБЕДИЛИ СУПОСТАТА СВОЕГО ЦАРЯ МАМАЯ». Ну, или… есть варианты. Так вот… безвестный автор «Задонщины» был человеком на редкость прозорливым. Куда там… короче, Ванга отдыхает. Потому как во-первых же строках своего бессмертного опуса он, как будто услышав будущие придумки историков, сообщает своим читателям, что к монголоидам он никаких претензий не имеет. Потому как противник московского войска в эпической битве был «…жребий Симова, сына Ноева, от него же родися хиновя – поганые татаровя, бусормановя.» С коими и была та битва. То есть с близкими родственниками, но принявшими другую веру. Ведь ни Ной ни его благоверная монголоидами не были. Стало быть, и дети их – европейцы. Так что любителям видеть, как узкоглазые воины на мохнатых лошадках штурмуют русские города, прежде нужно найти все списки «Задонщины» и эти строки как-то подчистить – так врать будет намного удобнее. Потому как по этим строкам получается, что никакие предки кайсаков, калмыков, китайцев и прочих представителей монголоидной расы к делу отношения не имеют – это наши внутренние европейские разборки, наша кровь и нам её расхлёбывать.

Ещё одна интересная деталь, которую трудно не заметить. В «Задонщине» южный регион зовётся «степью половецкой». И историки это таки заметили, но торопливо пояснили, что это, мол, от того, что люди были тогда на редкость «тормозные». То есть половцев уж сто лет, как не было, но название мест осталось. Что сказать? Бывают такие случаи, однако прямых доказательств этому всё же нет. А, значит, что их нужно либо найти, либо признать, что это не есть факт, а всего лишь «рабочая гипотеза». Да… и спокою в той половецкой степи не было.

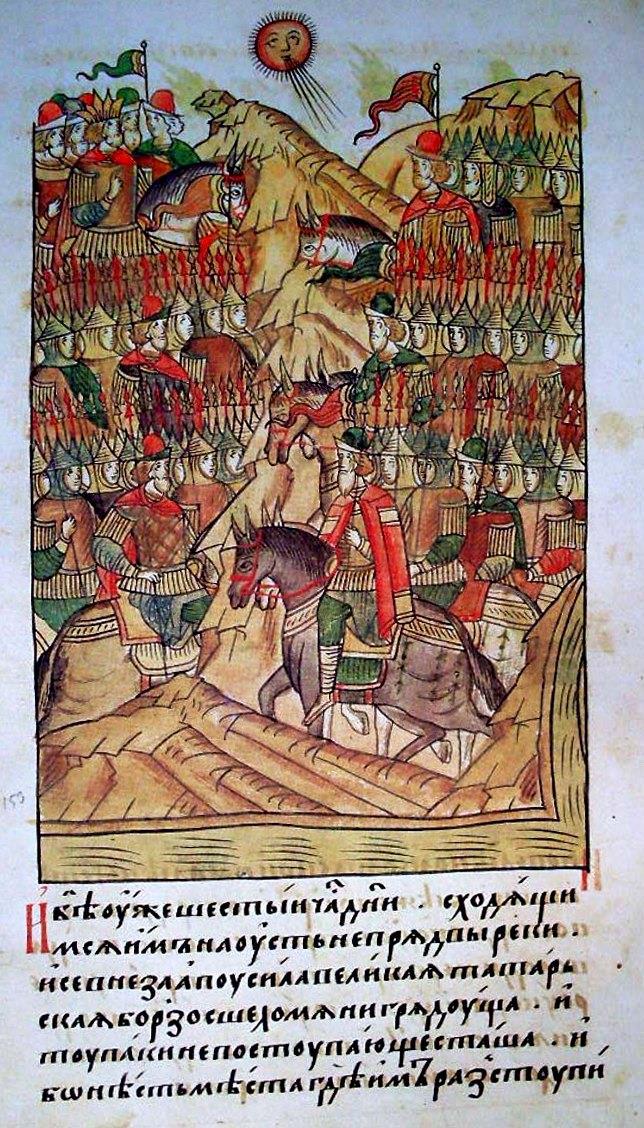

В Орде тогда ведь замятня была – власть делили. И если посмотреть на картинки в летописях, посвящённых этим событиям, то мы увидим все знакомые и родные лица, между прочим. Ни одного «ненашего»:

Знаю, что сейчас раздаться дружный хор со стандартными отмазками про непроходимую глупость летописцев и художников, которые своих от чужих отличить не могли. Понятно, что отмазка не серьёзная, но на всякий случай вот текст, который говорит о том, что в оружии божьи слуги разбирались и неплохо: «…а шеломы черкаские, а щиты московские, а сулицы немецкие, а кинжалы фряские…». И замечу, что подобных – просто пруд пруди. А если этого мало, то могу и картинку показать. Вот эта посвящена «Ледовому побоищу» и на ней своих от чужих по форме отличить очень даже просто:

Если с этим ясно, то ещё я хочу обратить ваше внимание на заголовок, в котором Мамай назван «царём» однозначно и без всяких «кавычек». Ни про каких «чингизидов», под знамёнами которых якобы пришёл Мамай, нигде в тексте «Задонщины» не упоминается. Ни среди живых, ни среди мёртвых. А так как опус имел очень даже важное значение (а на другие не стали бы тратить пергамент), то дело можно считать решённым. И это никакая не описка – в тексте он именно так всё время именуется, без вариантов. Как такое случилось и почему – второй вопрос.

Кстати, можно ещё одну картинку посмотреть. Она показывает начало битвы. На ней, как и на предыдущей, посвящённой Орде, в обоих ратях также изображены все родные и знакомые лица. Ни одного чужака. И на ней изображён и Великий князь Дмитрий и сам «царь Мамай». Царь, понятное дело, это который в царской короне, который слева... рыженький который. Цвет волос художники тоже не отличали? Смотрим на страницу из «Лицевого Свода»:

Теперь припомним, а кто ж стоял на том поле супротив друг друга? Значится, с одной стороны баррикад у нас царь и самодержец Мамай. Хотя, он вообще-то был тогда не сильно «самодержец», потому как всё время вынужден был воевать с Тохтамышом, который тоже хотел сесть на трон «Золотой Орды». И тут первая загадка. Мамай, который всё время ждёт нападения и который вот только что потерял войско в битве на Воже, снова лезет в драку с тем же противником. Это глупость что ли? В глупость людей, достигших таких высот власти, начав снизу, я не верю. По правильному он должен был, пожертвовав малым (временно), вместе с могучим «северным улусом» разгромить своего главного врага – Тохтамыша. Или что-то в этом роде. Но он зачем-то бросается в очень опасную авантюру и даже хуже. Ведь даже если он рассчитывал победить, то должен был понимать, что и ему мало не покажется… а тут Тохтамыш! Чего-то мы сейчас не знаем. Ладно. Идём дальше.

Дальше у нас войско Дмитрия, в будущем Донского. Так ведь? Вроде бы так, однако кое-что смущает. Точнее смущают кое-кто. Вот, например, кто такой Боброк Волынец? В принципе все это знают, но как-то странно пропускают эту очень важную информацию мимо ушей. То есть понятно, что Боброк был главным воеводой в «московском» войске и можно сказать, что главным он был не по должности, а по факту. Именно он командовал, а, значит, и победил Мамая именно он. Ведь по легенде Дмитрий от командования войском в бою попросту самоустранился, отдав свой стяг родственнику и героически встав в ряды Передового полка. Поэтому вопрос о Боброке становится очень важным. А он, между тем, не какой-нибудь, а именно Волынский. А где у нас Волынь? Правильно – она в то время входила в состав Русско-литовского княжества. Он, кстати, после битвы и вернулся в «Литву». Так почему командует войском Московского княжества какой-то чужак? Не просто чужак, а представитель враждебного государства. Ведь чуть южнее Москвы есть кусок земли, который всё время переходит от «Литвы» к «Москве» и обратно. Сейчас его на картах часто красят в полосочку. Война там шла почитай постоянно. И в это самое время войском командует Боброк! Это всё равно, как если бы в Красной армии прям во время Великой Отечественной войны начальником Генерального Штаба назначили бы какого-нибудь Манштейна. Чудеса, однако. Те самые, которых не бывает.

Но и это ещё не всё. В состав «московского» войска входят сразу два князя Ольгердовича из «Литвы». Две из трёх значимых фигур княжества! Это вообще, как понимать? Два князя плюс лучший воевода… симптоматично. Да ещё вот эта цитата от самого князя Дмитрия: «…А храбрые литвы с нами 70 000 окованые рати.» Это значит Дмитрий сам позвал врагов на свои земли? А ещё в тылу у «московского войска» стояли две крупные рати, которые вообще вели себя очень странно. То есть в бой не вступали, но и не объединялись. Эти от кого хоронились? Может ещё кто-то был? Да был, конечно. Помните, как по учебнику битва начиналась? Все художники это точно помнят. Наидраматичнейший поединок Пересвета с неким Челубеем (в разных источниках разные варианты этого имени и ещё парочка других)! Между тем, если вы загляните в справочники, то там вам честно написали, что Пересвет и Ослябя есть брянские бояре. А где там у нас Брянск? Там же, где и тогда – рядом, на юго-юго-запад от Москвы. Вот только тогда примерно на половине этого пути проходила граница между «Литвой» и «Москвой». Получается, что оба богатыря не московские, а тоже из «Литвы». Да каких богатыря – два самых-самых… «немосковских»! В сочетании с Главным воеводой и парой князей… меня терзают смутные подозрения.

Правда сейчас историки рассказывают нам душещипательную историю про то, как князь Дмитрий перед битвой поехал на благословение к Сергию Радонежскому, где и получил в подарок аж двух супер-пупер бойцов-схимников. Но – это сейчас. А что нам говорит про это древняя «Задонщина», написанная в те ещё времена? А ничего! Стоп. Вот здесь уже нужно не спеша…

Сначала про дела божеские. В произведении про взаимоотношения Дмитрия с церковными делами перед битвой есть всего пара строчек: «Тогда князь великий Дмитрей Ивановичь воступив во златое свое стремя, вседъ на свой борзый конь и взем свой мечь в правую руку, и помолися Богу и пречистой его Матери.» Причём Бог с его Матерью стоит аж на четвёртом месте после стремени, коня и меча. Да и, строго говоря, вообще-то не написано, о каком именно боге с его матерью речь идёт. И это всё. Ни про какого Сергия автор «Задонщины» и слыхом не слыхивал. Да и вообще странно было бы, если бы боевой князь вместо устроения довольно разношерстного войска перед решающей битвой, отправился бы в глупое паломничество в монастырь. Чего ему там искать-то? Вообще-то церковная братия при «Золотой Орде» не бедствовала… мягко говоря. От налогов были освобождены, церкви даже в самом Сарае строили. Некоторые ханы к ним исповедоваться ходили. В такой ситуации делиться своими воинственными планами и подмоги от церкви ждать глупо, как минимум. А может и вообще опасно – ей и так хорошо и никакие войны не нужны.

Что касается «монахов» Пересвета и Осляби, то с ними одни вопросы. Странные они какие-то. Итак, во-первых, они не местные. То есть вообще не понятно, с чего бы они оказались у Сергия. Монастырей и в Литве хватало. Но главное даже не в этом. Монахами ведь за раз не становятся. Сначала перед постригом нужно побегать в послушниках. Вроде испытательного срока. Если всё пройдёт гладко, то «постригут в монахи» через годика два, три… четыре. И постриг этот уже означает уход от ВСЕХ МИРСКИХ ДЕЛ. А уж оружия в руки взять православные монахи вообще не могли – это тебе не католический орден. А что касается «схимы», то это ещё страннее. Перед тем, как её принять, ещё нужно получить сан иеромонаха. Так за какие коврижки Сергий им вдруг схиму-то выдал? Её вообще перед смертью принимали. Из рядовых в генералы? А так бывает?

Но обоих героев действительно упоминают в «Задонщине». И это, действительно интересно. Читаем не спеша. Первое предложение – два вопроса: «Пересвета чернеца, бряньского боярина, на суженое место привели.» По вышеуказанным причинам не может быть «чернец» одновременно и «боярином». Или то, или другое. При постриге даже имя дают новое – какой к шутам «боярин»? Напрашивается простое объяснение – словечко «чернец», сиречь «монах», приписали позднее. Тем более, что в некоторых вариантах «Задощины» упоминаний про монашество обоих богатырей вообще нет. Получается, что монахами они на самом деле не были. Причём однозначно именно так. Об этом свидетельствует продолжение текста. Но сначала отметим второй вопрос – а о каком «суженом месте» идёт речь? Ведь по-другому это значит – Пересвета привели на суд княжеский. Так, где и чем боярин проштрафился-то? Нужно так понимать, что перед этим текстом был подтёрт какой-то другой текст, в котором и пояснялось, что натворил боярин Пересвет. Однако видимо это место понадобилось для более важных слов. В предыдущем абзаце идёт список погибших бояр во время битвы. Действительно – это очень важный список. Особенно для потомков, которым была нужна «родовитость». Но возможно ещё, что событие было такое, что лучше бы о нём не писать…

Далее вспоминается очень странное монашеское смирение Пересвета. Вот что он говорит князю Дмитрию: «Лутчи бы нам потятым быть, нежели полоненым быти от поганых татаръ!» То есть лучше быть убитым, чем пленённым. И это ещё по-божески. Потому, как в другом списке «Задонщины» слова Пересвета вообще с монашеским званием и рядом не сидели: «Лутчи бы есмя сами на свои мечи наверглися, нежели от поганых полоненным». Это уже прямой призыв к самоубийству – одному из самых тяжких грехов по «православным» правилам.

Читаем дальше: «Тако бо Пересвет поскакивает на своем борзом коне, а злаченым доспехом посвечивает, а иные лежат посечены у Дону Великого на брезе.» Место монашеских одежд занимает боевой доспех, да ещё и «злачёный» до кучи! Как-то совсем не по-монашески всё это выглядит. А концовка говорит о том, что вся история с поединком вообще выдумана. Ведь пока Пересвет «поскакиваетна своем борзом коне… иные уже… посечены…». Значит сражение уже началось, а Пересвет-то ещё жив-здоров! Он по «Задонщине» всё же погибнет, но описывается это всё, как предсказание Осляби, который увидел во сне Пересвета с отрубленной головой (не в поединке!) и гибель в этой битве своего собственного сына. Кстати, про гибель самого Осляби в произведении ничего не сказано. Да и вообще говорят, что он прожил потом ещё долгую жизнь. В монахи он вроде бы действительно ушёл, но уже в старости.

Ну и для завершения странностей в истории с Пересветом можно отметить, что хотя доподлинно сейчас место его захоронения не известно, но в списке возможных мест Сергиева обитель отсутствует. Это вообще ни в какие ворота не лезет, ведь Пересвет и Ослябя церковью канонизированы. Чтобы обитель отказалась от своего «доморощенного» святого?! Это вообще как? Заметьте, про «языческие» имена героев я вообще не вспоминаю – мелочи.

А по всему по этому получается, что вообще-то не совсем понятно, кто же был главным в этой битве. Слава досталась «Москве» и «православному воинству», но тексты нам говорят, что церковь здесь похоже вообще не при чём, что не сильно удивительно, строго говоря. Вопросы есть и к ведущей роли «Москвы» в этой битве, в которой руководил «иностранец» Боброк Волынец, который вообще слыл ведуном и чародеем, а никак не богомольным христианином.

Разбираться здесь можно всего одним способом – увидеть всю картину целиком. Во всём её многообразии и во всей её сложности. Нужно ещё припомнить, например, что в Орде действовали не только Мамай и Тохтамыш, а Мамай имел обширные связи в Европе и в Литве тоже. После боя он побежал не в Орду, а в Кафу. Интересно и то, что в Литву тогда просто ломилась католическая церковь… весьма воинственная. Это не могли не учитывать все участники событий. А рядом с Дмитрием была ещё Рязань. Кто-то решил схватиться с Мамаем, кто-то его поддержал. Это большая политика. Очень большая и очень запутанная.

Со временем событие менее важным не стало. Во времена Ивана Грозного Орда окончательно «посыпалась», и здесь очень важно стало погромче крикнуть «мы пахали!». Именно из того времени родом правленные-переправленные списки «Задонщины» и не только её. Вот церковь и крикнула погромче, придумав монашество героев битвы. Получилось коряво немного, но кто же будет в этом глубоко разбираться в «широких массах». Тут красивая картинка намного заметнее Истины. Ну, а с князьями и того проще – кто выжил во всей этой собачьей свалке за власть, тот и Победитель. Ведь Победитель забирает всё!

Разбирайтесь…