Поэтом можешь ты не быть...

Автор: Алексей Штрыков Рассказ у нас пойдёт в особенности об арабских поэтах, и любознательный читатель многое узнает об их нравах и кое-что из их истории. Самых любознательных отсылаем к «Книге песен» Абу-ль-Фараджа аль-Исфахани и сборнику научных статей «Поэтика традиции».

Рассказ у нас пойдёт в особенности об арабских поэтах, и любознательный читатель многое узнает об их нравах и кое-что из их истории. Самых любознательных отсылаем к «Книге песен» Абу-ль-Фараджа аль-Исфахани и сборнику научных статей «Поэтика традиции».

Многие, однако, и вообще про арабских поэтов ничего не знают, а хотели бы знать — но не у всех же есть под рукой означенные труды. Вот и прочтите, если угодно, начальные сведения о них, а заодно и краткий пересказ одной жизненной истории.

В традиционном арабском обществе стихи сочиняют многие, мужчины и женщины, по всякому поводу, а поводов этих немало. Но все эти версификаторы предпочитают именовать себя «поэтишками». Настоящий поэт (по-арабски «шаир») — это не просто мастер рифмовать. В народном представлении он обладал даром ясновидения и контактировал с духами (а кто-то прямо называет их «шайтанами»), которые, собственно, и подсказывали ему стихи. Звали их Халила (муза) и Хаджис (муз). Последнего полагали ответственным за умение направить строки в нужное русло (в том числе политическое), а первую — за бурное чувство, потрясающее слушателя стихов.

В доисламскую эпоху поэт занимал в племени особое место: он был и историком, и гадателем, и главным пропагандистом, прославляющим своё племя и ругающим враждебные. В те времена между племенами нередко возникали стычки, воспеваемые как эпические сражения (всё это впоследствии стало известно под общим названием «Дни арабов»), но при всём этом, если верить источникам, порою вместо настоящих войн устраивались поэтические баталии, где от мастерства шаира зависел престиж всего племени.

После Мухаммеда доисламскую эпоху стали именовать «джахилией», то есть временами невежества, а поэзию тех времён — соответственно, невежественной поэзией. Действительно, многие её мотивы были противны исламу, и всё же именно джахилийскую поэзию считали образчиком, на который стоит равняться. Причин тому несколько.

Во-первых, идеализация бедуинского быта. Напомню, что, когда халифат разросся за пределы Аравии и шагнул в Сирию, а затем — в Персию, он перестал являть собой культурный монолит. Влияние более развитой культуры покорённых народов было огромным, и некоторые авторы, желая обрести истинно арабский дух, отправлялись «на стажировку» к аравийским бедуинам — посмотреть на быт, послушать старые предания, почувствовать беспримесную речь.

Во-первых, идеализация бедуинского быта. Напомню, что, когда халифат разросся за пределы Аравии и шагнул в Сирию, а затем — в Персию, он перестал являть собой культурный монолит. Влияние более развитой культуры покорённых народов было огромным, и некоторые авторы, желая обрести истинно арабский дух, отправлялись «на стажировку» к аравийским бедуинам — посмотреть на быт, послушать старые предания, почувствовать беспримесную речь.

Во-вторых, при небогатом выборе сюжетов и жёсткой форме произведения джалийских поэтов отличаются образностью и метафоричностью. Чем-то строки поэтов тех времён похожи на скандинавские кеннинги — простые слова расщеплялись на описания, из которых конструировалась вся картина. Вот, например, вам дождь с грозой:

Лился крупный и обильный, из утреннего и ночного

Несомого и отвечавшего другому грохотом.

Естественно, красивые и свежие образы были для поэта сокровищем, и, встречая их у кого-то другого, он имел основания негодовать. Я постараюсь найти как-нибудь историю о таком споре, а пока что начну рассказ о человеке с трагической судьбой. Звали его Ади ибн Зайд.

Несмотря на то что его жизнь и творчество приходились на доисламскую пору, его не относили к числу избранных поэтов. Да он, прямо скажем, действительно сильно отличался от какого-нибудь аль-Антары или Имру уль-Кайса. Во-первых, он был не кочевником, а горожанином, воспитывался в Персии вместе с детьми вельмож, служил при дворе шахиншаха, и стихи его написаны не на чистом бедуинском языке, а на месопотамском диалекте. Во-вторых, он не был язычником. Он был христианином, и в его стихах много рассуждений о временности всего земного и о том, что даже самый богатый и прославленный человек бессилен против времени, если не будет заботиться о своей душе.

Ночью в аравийских широтах на юге можно видеть сравнительно малоподвижную звезду Канопус. С этой-то звездой арабские филологи и сравнивали Ади ибн Зайда, говоря, что он вот так же противостоит другим древним поэтам и «не вращается вместе с ними». Он был первопроходцем городской поэзии, а его стихи — зерном, из которого выросли последующие восточные философские размышления о бренности бытия, которые можно встретить, скажем, у Хайяма. Да, и о вине Ибн Зайд тоже писал.

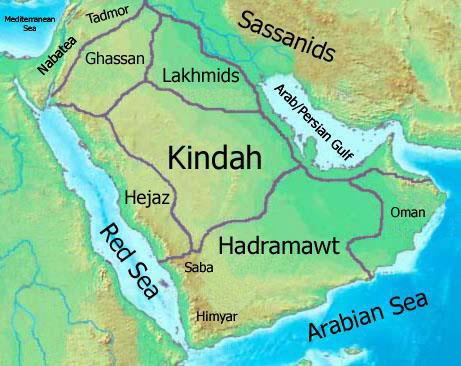

К сожалению, диван этого поэта утрачен, его стихи сохранились фрагментарно, зато сохранилась история его жизни, переплетённая с судьбой царства Лахмидов — буферного государства у границы Сасанидской империи. Что в ней правда, а что нет, сказать не берусь — естественно, средневековые арабские рассказчики делают большой акцент на личных перипетиях, отодвигая в сторону всякую там геополитику. Но я расскажу эту историю так, как читал её у аль-Исфахани.

Предки Ади ибн Зайда жили в Центральной Аравии, но один из них, пролив кровь в своём племени и опасаясь кровной мести, бежал на север, в город Хиру, столицу государства Лахмидов. Не сказать, чтобы всё шло хорошо и гладко, но правнук этого беглеца, Зайд ибн Хаммад, был человеком весьма уважаемым, служил письмоводителем у персидского владыки и почти что стал царём.

Предки Ади ибн Зайда жили в Центральной Аравии, но один из них, пролив кровь в своём племени и опасаясь кровной мести, бежал на север, в город Хиру, столицу государства Лахмидов. Не сказать, чтобы всё шло хорошо и гладко, но правнук этого беглеца, Зайд ибн Хаммад, был человеком весьма уважаемым, служил письмоводителем у персидского владыки и почти что стал царём.

В ту пору в Хире правил аль-Мунзир IV. Постоянная война с соседним (тоже буферным, но уже провизантийским) царством Гассанидов складывалась не в его пользу, и он то ли из государственных нужд, то ли из личной прихоти злоупотреблял властью и присваивал себе имущество горожан. Когда их терпению пришёл конец, они решили его убить. Аль-Мунзир, узнав об этом, обратился к Зайду: «Не нужно мне ваше царство. Ставьте себе царём, кого захотите». Но тот пообещал всё уладить и предложил недовольным другой вариант: аль-Мунзир остаётся номинальным правителем, но власть имеет исключительно военную, а внутри страны будет распоряжаться тот, кого изберут люди. Люди избрали Зайда, а аль-Мунзир был ему благодарен до конца дней.

Что же касается его сына, Ади ибн Зайда, то и он мог бы стать царём, если бы не предпочёл этому охоту и развлечения. В семье Ади воспитывался один из сыновей аль-Мунзира, по имени ан-Нуман, впоследствии взошедший его силами на престол и погубивший его (и престол, и Ади). И вот как это произошло…

Но тут подвалила работа, и Шехерезада прекратила дозволенные речи.