Арсенал. Эпоха пороха, часть 2. Артиллерия.

Автор: НиксерНачну с попаданцев, что же они могут внедрить в артиллерию 15-18 веков, при полном своем дилетантизме в данной области.

Краткий курс технических открытий в этой области.

Переломный момент в истории пороха произошёл в 1380-х гг. В это время в Европе было освоено крупномасштабное производство селитры, «подвальное дело» («петеринг»). Сам попаданец вряд ли додумается, а без этой технологии порох слишком дорог.

В это же время появляются первые литые из бронзы пушки (Венеция). Железо в это время стоило в 6 раз дешевле бронзы, и сварные железные пушки стоили в 3 раза дешевле бронзовых. Однако бронзовые литые пушки имели стенки ствола одинаковой толщины и прочности, что делало их предсказуемыми. Ими стало возможным точно рассчитать, какой максимальный вес заряда допустим для данного типа орудия. Напротив, многочисленные швы сварных железных стволов могли дать слабину в любом месте и в непредсказуемый момент с катастрофическими последствиями для самого орудия и прислуги. В итоге литые пушки оказались намного эффективнее, но вытиснят железные кованные они еще очень не скоро. Попаданец думаю быстро сможет определится с правильным выбором.

Около 1400-х появляются первые чугунные ядра. При той же массе они имели в 2,5-3 раза меньший объём, чем каменные, что позволяло использовать более легкие орудия уменьшенного калибра с более длинными стволами. Кроме того, чугунные ядра более плотно прилегали к внутренним стенкам стволов, что позволяло снизить расход пороха. Так же чугунные ядра позволили ввести стандартизацию.

Уже с середины XV века во Франции делается упор на средние калибры и высокую мобильность. Быков заменяют лошади, появляются двух колесные лафеты. Их огонь умело концентрировался на выбранном участке стены, и оказывался значительно результативнее единичных выстрелов больших бомбард. Раньше, да и долгое время после в других странах, упор делался на единичные бомбарды огромного калибра, их большая мощность сводилась на нет сверхнизкой скорострельностью (несколько выстрелов в день) и крайним неудобством развертывания.

К середине XVI века происходит освоение процесса грануляции (посредством продавливания пасты через пергаментное или кожаное сито). Главными недостатками пороха «мякотью» было отсыревать не только от дождя, но и от атмосферной влаги. Поэтому тогдашним армиям приходилось возить с собой селитру, серу и уголь и молоть их в полевых условиях непосредственно перед применением. Срок службы такого пороха составлял всего несколько часов, потом он терял всякую надежность. Вдобавок, при перевозке он расслаивался вследствие тряски: более тяжелые частицы серы опускались вниз, легкая селитра поднималась наверх. О том, что сейчас порох в гранулах наверное знает каждый и попаданец быстро смекнет, что это неспроста.

И так попаданец по сути вообще без знаний может в XV-XVII веках (в зависимости от разных стран) ввести гранулированный порох, чугунные ядра (турки каменными даже в ПМВ применяли), стандартизацию калибров, литые пушки, отказаться от огромных бомбард в пользу более мобильных средних пушек на одноосном лафете в упряжке из лошадей. Эти новшества для жителей XXI в. вполне очевидны, в России кстати большинство этих реформ провел Петр I.

Далее технология изготовления в целом замирает, но идет развитие идей тактического применения артиллерии на полях сражений и различная оптимизация с муштрой, но это все только за счет накопления практического опыта, которого у попаданца нет. Еще в начале XVIII века появляется технология высверливания канала ствола у отлитых пушек. Так выходит значительно меньше брака и можно получить минимальный зазор между снарядом и стволом. То, что стволы сверлят жителям XXI века тоже известно, но процесс имеет свои нюансы и попаданцу сложно её будет освоить с нуля на одном только понимании.

С преждевременным внедрением бомб и шрапнели также могут выйти проблемы. От идеи до воплощения уходили годы и десятилетия испытаний.

Далее нарезная, казенно зарядная артиллерия с продолговатыми снарядами. Что интересно считается передовыми в этой области были русские.

В начале XVII века русские мастера создали орудия с затворами: пищаль (пушку) с выдвижным затвором в виде клина и другую пищаль с ввинчивающимся затвором — прообразом современного поршневого затвора. Пищаль с клиновым затвором так же является первым в мире нарезным орудием, рассчитанным на стрельбу продолговатыми снарядами.

Что интересно наработки потом были утеряны и вновь воплощены только через 200 с лишним лет в Европе. Тут так и хочется еще раз упомянуть, что Дмитрий 1 идеальный кандидат в попаданцы.))) По воспоминаниям он лично (от куда такие знания у монаха) обучал стрельцов пушечному делу и штурму земляных крепостей. Приказал отливать на Пушечном дворе новые (может как раз нарезные) пушки и ружья.

Будучи попаданцем в XV-XVIII веках вполне очевидно создать нарезное орудие с казенным способом зарядки и с ввинчивающимся затвором. Без дополнительного обтюратора вряд ли удастся создать очень мощные орудия, но такие ведь и не требуется. К тому же тогда был в наличии только черный относительно слабый порох.

Для скорострельности хорошо бы конечно внедрить барабан. Даже не зная, что существовало ружье Пакла, при продумывания барабана при той технической базе интуитивно попаданец придёт к такому же решению. Не считая, что у попаданцы оно должно быть еще и нарезным с продолговатым снарядом.

С учетом, что за место сталей использовали тогда железо, вес даже ручного нарезного оружия с продолговатой пулей и барабаном был бы мало подъемным. Проще сразу воплотить на станке и сделать своего рода тачанку.

У гладкоствольных аркебуз с круглой пулей калибр был в около 20 мм., если делать пулю продолговатой, то выйдет пушка. Уменьшить калибр нарезного оружия до привычного нам 7,62 (три линии) при технологической базе XV-XVIII веков крайне сложно. Когда в России после проигрыша в Крымской войне решили внедрить нарезную винтовку Терри-Нормана с продолговатой пулей, то калибр хотели установить в 4 линии (10,16 мм), но техническая база не позволила, пришлось остановились на калибре в 6 линий (15,24 мм). При таком калибре с более слабым, а значит толстым металлом веса выйдет с кованным стволом килограмм 7-8, а если с барабаном, то и за все 10, при этом барабан нужно крутить одной рукой самому так, что нужен станок. И еще второй номер, который бы подносил фитиль пока первый целится. Прорыв газов (обтюрация) устраняется надвиганием конической выемки переднего конца камеры на задний обрез ствола и прижимания винтом. Тогда выйдет точное, скорострельное и мобильное оружие, гибель для не рассредаточенной пехоты.

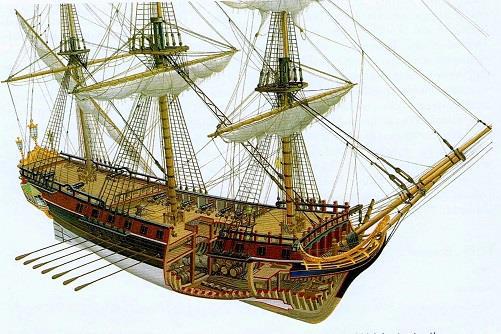

В морской артиллерии попаданцу прогрессивнее ставить пушки не в борт (как на картинке), а в башни, как на броненосцах и линкорах. Это позволит вести огонь на 360 градусов. Что особо удачно, если использовать маневренное парусно-гребные судно. Можно всеми орудиями (даже если оно будет одно) отступая вести огонь или преследуя и вообще заходить противнику в нос или корму. Хватит вообще одной башни с одним орудием, но с пушкой скорострельной, нарезной со всеми возможными новшествами, высверленным стволом, барабаном или сменными каморами, оптическим прицелом. Плюсом обязательно канонир гений, который рождается один раз за столетие, автор с таким всегда поможет ГГ. На все пушки такого не найти, но на одну то можно особенно, если она такая. И понятно в бою вначале уничтожать руль, заходить со стороны, где у врага меньше орудий и бить ниже ватерлинии. И тогда будет понятно от чего ГГ всегда побеждает, аналог чудо меча или уникальной магии.