Мушкет в 16-17 веках.

Автор: любой господи

Что нам говорит о мушкете академическая литература для широких масс :

" Мушкет 16-17 веков - это фитильное, тяжёлое (7-9 кг) ружье. По сути представлял собой полустационарное оружие — стрельбу из него вели обычно с упора в виде специальной подставки (сошки), стены крепости или борта корабля. Для ослабления отдачи стрелки порой надевали на правое плечо кожаную подушку."

" Мушкет в таком виде изначально появился в Испании около 1521 года, а уже в битве при Павии 1525 года они применялись достаточно широко. Основной причиной его появления стало то, что к XVI веку даже в пехоте стали массовыми латные доспехи, которые из более лёгких аркебуз пробивались далеко не всегда...Мушкет быстро вытеснил аркебузу с вооружения пехоты."

" Появление лёгких мушкетов и отказ от сошки связывают с новациями шведского короля и одного из великих полководцев XVII века Густава II Адольфа."

А как обстояло дело в реальности?

1. Порох.

В начале 16-го века появляется зернёный (гранулированный) порох. Именно он и позволил начать массовое вооружение ручным огнестрельным оружием. До этого порох походил на муку (пороховая мякоть). Пороховая мякоть быстро впитывает в себя влагу из воздуха и становиться непригодной для стрельбы. При перевозке составные части мякоти от тряски разделяются слоями и это уже не порох. Поэтому серу, селитру и древесный уголь перевозили в бочонках раздельно, перед стрельбой просушивали и смешивали. После выстрела ствол надо было остужать, так как пороховая мякоть очень чувствительна и мог быль преждевременный взрыв при заряжании. Фактически ручное огнестрельное оружие было пригодно только для одного залпа в бою.

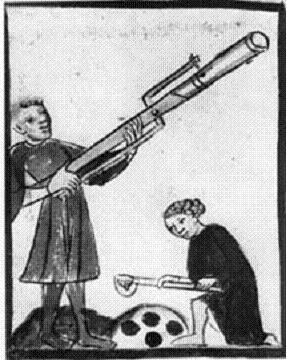

Поэтому в 14-15 вв огнестрел в полевом бою как правило был составной частью рибодекинов - одноосных повозок, снабженных щитом, копьями и несколькими стволами. Стволы можно было снимать с рибрдекинов, чтобы пальнуть при необходимости в нужном направлении не разворачивая рибодекин. Для этого уже в самом начале 15 в появился простейший Z-образный фитильный замок.

Первое изображение Z-образного ("серпентинного") замка. Другой человек отливает пули. Из Венской рукописи 1411 г. Austrian National Library, Вена.

В начале 16 века появился зерненый порох, значительно более стойкий к сырости, чем пороховая мякоть. Он позволил перезаряжать оружие в ходе боя, у ручного огнестрела быстро появился удобный изогнутый приклад с упором в плечо, мушка, прицел , и уже в начале 16 в ружья, быстро пережив ряд изменений, обрели привычный нам вид.

В битве при Павии 1525 г. между французами и испанцами (испанцы победили) очевидцы были потрясены не только пробивной силой испанских мушкетов, но и скорострельностью. Причина победы испанцев - зерненый порох.

Два испанских мушкета. Первая половина 16 века.

2. Мушкет заменил аркебузу.

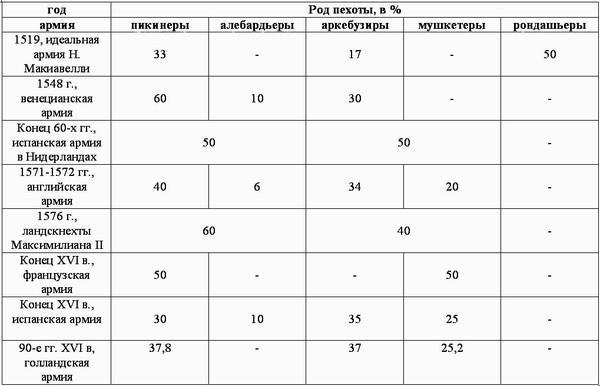

Принято считать, что тяжелый мушкет вытеснил легкую аркебузу с вооружения пехоты. Но :

а) между мушкетом и аркебузой очень расплывчатая грань. Точной терминологии не существовало и одно и тоже оружие в разных документах могли называть по-разному.

б) Постоянные армии только-только начинают появляться в середине 16 века. Солдаты приходят со своим оружием. Частному лицу удобнее легкое ружье. Мастерские 16-го века производят в 7 раз больше аркебуз, чем мушкетов. Тяжелые мушкеты преимущественно заказывают короли и городские советы для защиты крепостных стен. Но ручного огнестрельного оружия не хватает и мушкеты часто оказываются в полевой армии.

в) Для большей меткости при стрельбе из аркебуз тоже применяют сошку. Поэтому отличить сложно.

г) в середине 16-го века в кавалерии появились нагрудники, которые уже не пробивала мушкетная пуля.

д) Тяжелый мушкет был основным оружием пехоты только во Франции. В других странах полевые армии вооружались или только аркебузой или аркебуз было в полтора раза больше, чем мушкетов.

Фитильное ружьё. Германия, XVI – XVII вв. Калибр 17,5-мм. Вес 5244,7 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Калибр и вес данного оружия позволяют причислить его как к мушкетам, так и к аркебузам.

3. Военная реформа шведского короля Густава-Адольфа.

Принято считать, что в 1630 году шведский король Густав-Адольф ввел на вооружение своей пехоты легкий мушкет (раннее это оружие называлось аркебузой) и упразднил сошку. Но :

а) испанская, португальская, нидерландская, итальянская, немецкая пехота в 16-17 веках была вооружена преимущественно легкой аркебузой.

б) . Однако справедливости ради стоит отметить, что большая часть того, что приписывается Густаву II Адольфу, — заимствования из Нидерландов. Там, в ходе продолжительной войны между Соединёнными провинциями и Испанией, штатгальтер Мориц Оранский и его двоюродные братья Иоанн Нассау-Зигенский и Вильгельм-Людвиг Нассау-Дилленбургский основательно изменили военную систему, совершив военную революцию. Так, Иоанн Нассау-Зигенский ещё в 1596 году писал, что без тяжёлых мушкетов солдаты смогут быстрее двигаться вперёд, им будет легче при отступлении, а в спешке они смогут стрелять и без сошки. Уже в феврале 1599 года вес мушкета был уменьшён голландским уставом.

Голландский мушкет. Начало 17 века. Длина общая 158,3 cм. Длина ствола 118 cм. Калибр 19,2 мм. Масса 6,4 кг.

Голландский мушкет. Начало 17 века. Длина общая 159,6 cм. Длина ствола 122 cм. Калибр 18,9 мм. Масса 5,2 кг.

Голландский мушкет. Начало 17 века. Длина общая 152,2 cм. Длина ствола 117 cм. Калибр 18,9 мм. Масса 4,4 кг.

Голландский мушкет середины 17 века. Длина общая 148,6 cм. Длина ствола 110,6 cм. Калибр 18 мм. Масса 4,4 кг.

Гладкоствольный мушкет с фитильным замком, 1645 год, Англия. Общая длина оружия 1610 мм (63.386 in), длина ствола 1245 мм (49.016 in), вес 6072 грамм, калибр около 20 мм (.79 in).

в) Сошка не была отменена Густавом II Адольфом, он продолжал делать массовые заказы на изготовление сошек, как и его приемники до 1690-х годов. При отказе от сошек меткость резко упала. В качестве сошки шведские стрелки широко использовали шпрингштэк (копье совмещенное с сошкой, которые можно было использовать для сборки противокавалерийских рогаток)...

... или бердыш.

Кстати шпрингштек в России 17 века называли полусписа и широко использовали как в полках иноземного строя, так и в стрелецких полках.

г) Шведское перо.

Шведское перо - сошка, один из концов вилки которой сделан в виде длинного однолезвийного или граненого острия. Были и с двумя остриями, как двузубые вилы. Изобретение приписывается Густаву Адольфу, но в реальности появилось в Нидерландах в 16 веке.

д) в 1630-м году Густав II Адольф захватил большое количество легких ружей и тяжелые мушкеты отправил для вооружения гарнизонов крепостей.

4. Мушкет и арбалет.

Мушкет в 16-м веке стоил в три раза дешевле арбалета. Самая дорогая и технологически сложная деталь арбалета - лук. Для изготовления арбалета требовались мастера высокой квалификации, для мушкета - средней.

Тем не менее в 16 веке арбалет не сразу ушел в отставку. Шведская пехота 16-го века была организована в «Фанике» (хоругвь), которые могли иметь различный состав и численность :

Дата...............................1552....1552...1556

Алебарды и т. Д..................4.......29........19

Огнестрельное оружие..183.......69.......210

Арбалеты........................499.....506.......223

Итого...............................686.....604.......452

Обращает внимание ничтожное количество древкового оружия и большое количество стрелков в шведских хоругвях, то есть это гарнизоны крепостей, армия мирного времени.

Последний раз арбалет применялся в бою в датско-шведскую войну 1675-79 гг, а во французских арсеналах арбалеты хранили до войны за испанское наследство 1701-1714 гг.

5. Скорострельность мушкета.

Относительно скорострельности мушкетов имеются такие сведения: во время стрельб 1620 года стрелок из войск Густава Адольфа за 5 минут произвёл 6 выстрелов, стреляя на скорость и меткость. В Шотландии в 1691 году был достигнут следующий рекорд скорострельности: стрелок за 7 минут произвёл 30 выстрелов. Это не зафиксированные мировые рекорда, а дошедшие до нас результаты проверки боевой выучки отдельных подразделений.

Почему такая разница в скорострельности ?

В 16-м веке от ружей требовалась высокая меткость. Для устранения зазора между пулей и стенками ствола пулю заворачивали в промасленный кусочек тонкой кожи или ткани и с трудом проталкивали в ствол. Скорострельность была низкая - 1 выстрел в 1-2 минуты.

В 17-м веке началось массовое производство легких полевых пушек из чугуна. Дальние дистанции огня отошли к артиллерии. От мушкетов стали потребовать более высокую скорострельность. Стали использовать пулю меньшего размера без обматывания кожей или тканью, свободно проваливающуюся в ствол. Скорострельность возросла в разы, меткость упала вдвое.

Скорострельность фитильного ружья не уступает другим дульнозарядным ружьям - кремневому и капсюльному, то есть 3-4 в/мин.

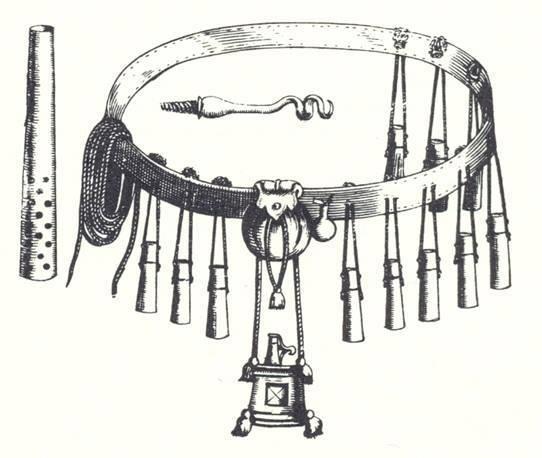

Порох для заряжания с конца 16 века стрелки носили отмеряными на один выстрел в небольших деревянных пенальчиках с деревянными пробками, подвешенных к черезплечевой перевязи. Они хорошо сберегали порох от сырости, но их было всего 12 штук на перевязи. Правда на перевязи была ещё и пороховница с запасом пороха и сумочка с пулями.

В 1530 г в Испании стали изготавливать бумажные патроны, которые прослужили в армиях до перехода на казеннозарядное оружие в 60-е годы 19 века. Однако перевязь с деревянными пенальчиками, пороховницей, натруской, сумочкой для пуль, сумочкой для принадлежности, мотком запасного фитиля и медной трубочкой для фитиля применяли европейские пехотинцы до 90-х гг 17 века, а в удаленных гарнизонах и в первой половине 18 века. Причина - деревянные пенальчики лучше защищают порох от сырости.

В 1530 г в Испании стали изготавливать бумажные патроны, которые прослужили в армиях до перехода на казеннозарядное оружие в 60-е годы 19 века. Однако перевязь с деревянными пенальчиками, пороховницей, натруской, сумочкой для пуль, сумочкой для принадлежности, мотком запасного фитиля и медной трубочкой для фитиля применяли европейские пехотинцы до 90-х гг 17 века, а в удаленных гарнизонах и в первой половине 18 века. Причина - деревянные пенальчики лучше защищают порох от сырости.

6. Дальнобойность, пробивное действие и меткость мушкета .

Согласно тестам, проведённым в музее Грац (где был произведён отстрел нескольких сохранившихся мушкетов XVI—XVII веков с фитильными, кремнёвыми, колесцовыми замками), техническая кучность мушкетов позволяла поражать мишень размером 60 на 60 см на расстоянии 100 метров. Стоит учитывать, что на момент баллистических тестов мушкетам исполнилось более 300 лет, а также использовались различные заряды пороха, что могло повлиять на кучность стрельбы. Также были проведены тесты на пробивную способность. Оказалось, что с расстояния 30 метров мушкетные пули пробивали стальные листы толщиной до 4 мм, либо деревянные бруски толщиной до 20 см. Таким образом, мушкеты несли угрозу не только для бронированных всадников и пикинёров, но и для пехоты, укрывшейся за лёгкими полевыми укреплениями или строениями.

Чтобы вспышка на полке не слепила и искры не попали в глаз, на стволе около затравочной полки был железный щиток, прикрывавший вспышку. Поэтому мушкетеры не отворачивались и не закрывали глаза при выстреле, что повышало меткость. В 16 веке появились мушка, прицельная планка с прорезью и диоптрический прицел.

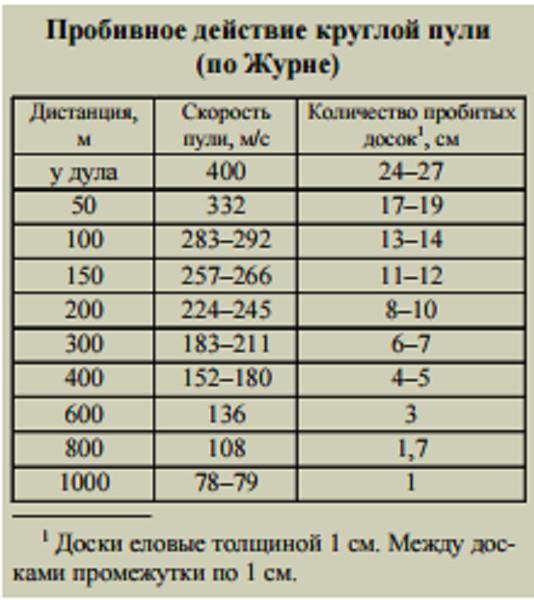

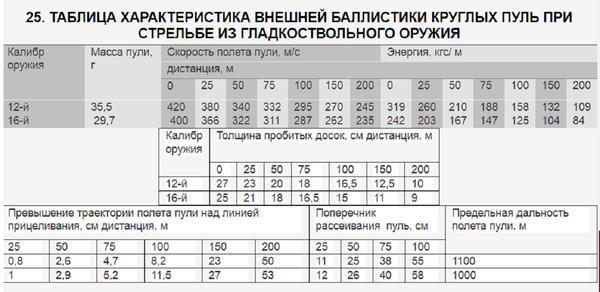

В. Е. Маркевич, опираясь на французские опыты капитана Журне, пишет, что круглая пуля из охотничьего ружья 12-го калибра (18,5 мм) летит на 1 171,5 м, 16-го калибра (17,1 мм) - 1 100,5 м.

Дальность прицельного выстрела конечно меньше и зависит от размеров цели ( одиночная фигура или строй солдат) и действий цели ( стоит на месте или движется). Превышение траектории полета пули над линией прицеливания на 200 м - 50-53 см, поперечник рассеивания пуль на 100 м - 55-58 см.

Пробивное действие круглой пули 16-го калибра, что соответствует аркебузе наибольшего калибра или мушкету наименьшего калибра:

Канал "Историческое оружиеведение" уже публиковал первую часть уникального исследования огнестрельного оружия XVII века, которое было проведено в знаменитом Арсенале австрийского Граца. В его рамках на полигоне австрийской армии было испытано 14 образцов оружия 1571 - 1750 годов, причем из всех стволов было произведено 3.254 выстрела. В ходе стрельбы была получена информация о скорость и траектории полета пули, ее энергии, проникающей способности и оставляемой раневой полости.Для эксперимента взяли :а) Фитильное ружье (далее ФР) имело длину ствола 760 мм, калибр 15,1 мм, весило 2,5 кг. Стреляли из него круглой пулей диаметром 14,3 мм, весившей 17,38 г. Заряд пороха - 6 г.б) Ружье с колесцовым замком (далее РКЗ) имело длину ствола 1000 мм, калибр 17,8 мм и весило 5,48 кг. Стреляли из него круглой пулей диаметром 17,2 мм и весом 30,06 г. Заряд пороха 11 г.в) Ружье с ударно-кремневым замком (далее РУКЗ) имело длину ствола 1050 мм, калибр 17,8 мм и весило 4,2 кг. Стреляли из него круглой пулей диаметром 17,5 мм и весом 30,93 г. Заряд пороха 10,7 г.

Канал "Историческое оружиеведение" уже публиковал первую часть уникального исследования огнестрельного оружия XVII века, которое было проведено в знаменитом Арсенале австрийского Граца. В его рамках на полигоне австрийской армии было испытано 14 образцов оружия 1571 - 1750 годов, причем из всех стволов было произведено 3.254 выстрела. В ходе стрельбы была получена информация о скорость и траектории полета пули, ее энергии, проникающей способности и оставляемой раневой полости.Для эксперимента взяли :а) Фитильное ружье (далее ФР) имело длину ствола 760 мм, калибр 15,1 мм, весило 2,5 кг. Стреляли из него круглой пулей диаметром 14,3 мм, весившей 17,38 г. Заряд пороха - 6 г.б) Ружье с колесцовым замком (далее РКЗ) имело длину ствола 1000 мм, калибр 17,8 мм и весило 5,48 кг. Стреляли из него круглой пулей диаметром 17,2 мм и весом 30,06 г. Заряд пороха 11 г.в) Ружье с ударно-кремневым замком (далее РУКЗ) имело длину ствола 1050 мм, калибр 17,8 мм и весило 4,2 кг. Стреляли из него круглой пулей диаметром 17,5 мм и весом 30,93 г. Заряд пороха 10,7 г.

Все ружья гладкоствольные, тип замка при проверке баллистических данных значения не имеет.

Скорость полета пули

начальная: ФР - 449 м/с; РКЗ - 456 м/с; РУКЗ - 494 м/с;.

на расстоянии 7,5 - 8,5 м: ФР - 428 м/с; РКЗ - 435 м/с; РУКЗ - 473 м/с

на расстоянии 30 м: ФР - 378 м/с; РКЗ - 394 м/с; РУКЗ - 426 м/с.

на расстоянии 100 м: ФР - 264 м/с; РКЗ - 287 м/с; РУКЗ - 305 м/с.

Энергия

ФР - 1752 Дж; РКЗ - 3125 Дж; РУКЗ - 3774 Дж.

Максимальная дальность

ФР - 957 м; РКЗ - 1095 м; РУКЗ - 1107 м; ШВ - 2734 м.

Пробитие

Стальной мишени на дистанции 30 м: ФР - 2 мм; РКЗ - 3 мм; РУКЗ - 4 мм.

Сосновой доски на дистанции 30 м: ФР - 146 мм; РКЗ - 190 мм; РУКЗ - 183 мм.

Стальной мишени на дистанции 100 м: ФР - 1 мм; РКЗ - 2 мм; РУКЗ - 2 мм.

Сосновой доски на дистанции 100 м: ФР - 95 мм; РКЗ - 80 мм; РУКЗ - 114 мм.

Раневая полость

Пуля весом 30,9 г при стрельбе из ружья с ударно-кремневым замком с дистанции 9 м образовала полость в 530 куб. см. Такое же ружье с нарезным стволом, длиной ствола 680 мм, калибром 16,4 мм, при стрельбе пулей весом 27 г. образовало полость объемом 369 куб. см.

Однако, раневая полость круглых пуль на большей дистанции резко уменьшалась. Так, пуля весом 27 г г на дистанции 100 м образовала полость объемом 155 куб. см.

Отличался и раневой канал: у круглых пуль он имел форму сужающейся трубы, был максимальным при входе и сужался по мере того, как пуля теряла энергию.

Мушкет против современного бронежилета

Современная стальная пластина толщиной 3 мм была покрыта двумя слоями полотна и помещена перед блоком желатина. Выстрел был произведен с дистанции 9 м из мушкета с нарезным стволом длиной ствола 680 мм и калибром 16,4 мм пулей весом 27 г и диаметром 16,6 мм.

Пуля пробила металл и ткань. При этом произошло раскалывание пули и пластины, осколки которых вошли в блок на глубину около 80 мм, оставив полость в 25 куб. см.

7. Мушкет и пика.

В 16-м веке основной солдат в пехоте - пикинер. Пикинеры составляют в начале 16 века от 5/6 до 4/5 от общей численности пехоты, к середине 16 века - от 2/3 до 1/2 от численности пехоты. Стрелки - вспомогательные. В ходе Тридцатилетней войны 1618-48 гг в связи с появлением массовых армий , трудностью обучения фехтованию новобранцев численность стрелков увеличилась до 2/3 пехоты.

Такое соотношение продержалось до войны за Испанское наследство 1701 -14 гг. В ходе которой количество пикинеров сократилось до 1/6 части пехоты . В 3-х шереножном строе, когда первая шеренга стреляла с колена, а вторая и третья в полный рост (солдаты третьей шеренги просовывали длинные стволы мушкетов между солдатами второй шеренги), пикинеры находились в первой шеренге, чередуясь со стрелками через одного. К концу этой войны пика была снята с вооружения европейской пехоты. В России пехотная пика в регулярной армии применялась еще в 60-е годы 18-го века в войне с турками.

8. Фитиль и кремень.

Кремневые ружья появились в начале 16-го века. Но сложность изготовления, высокая дороговизна и частые поломки пружин, отсутствие запчастей в результате штучного производства, отсутствие массового производства кремней (кремня хватало на 20-30 выстрелов) задержало распространение кремневого оружия.

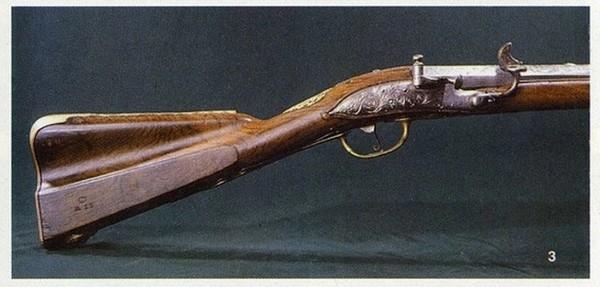

В Оружейной палате хранится голландский фитильный мушкет, изготовленный в 1695 г (фото выше). То есть в 1695 г это оружие в Европе считалось вполне современным, пригодным для вооружения армии. А если учесть что перевооружение всегда очень затяжной процесс, то можно сделать вывод, что фитильные ружья были на вооружении европейских армий в первой половине 18 века.

Европейский мушкет. Конец 17-начало 18 века.

Совершенный кремневый замок, просуществовавший до замены на капсюльный, сконструировал в 1610 году французский оружейник из Лизье (Нормандия) Марэн Ле Буржуа (1550—1634) . Кремневый замок допущен к вооружению в армии в 1660-м году. Но с этого момента до начала 18-го века ружья выпускались часто с двумя замками : с фитильным и с кремневым на одном ружье.

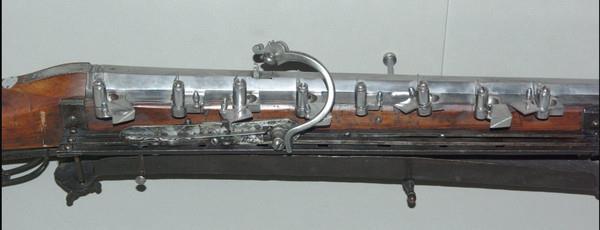

9. Многозарядные мушкеты.

Были отдельные образцы многозарядных мушкетов. Распространения не получили.

Мушкет, 1600-1610 год, Германия. длина общая 1390 мм, длина ствола 944 мм, калибр 18,3 мм. Барабан на 8 зарядов, причем замок фитильный! Оружие из собрания Государственного Эрмитажа, инвентарный номер З.О.-6305.

Восьмизарядная аркебуза. Германия. 1600-1620 гг. Заряжается по принципу "бутерброда". Первый выстрел самый крайний к срезу ствола. Подобная аркебуза описана в романе Алексея Зубкова "Плохая война". Отличный роман, рекомендую.

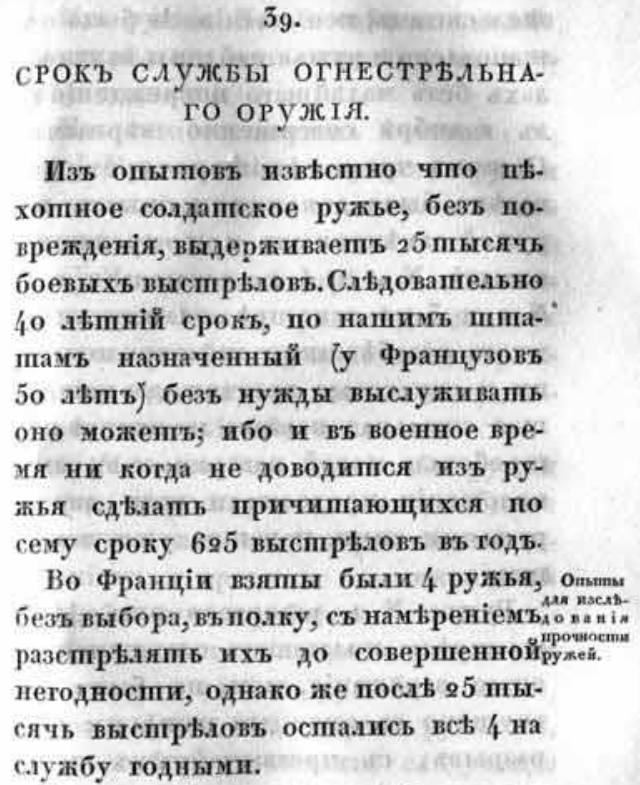

10. Ресурс мушкета.

Автор: Гогель И.

Название: Подробное наставление о изготовлении, употреблении и сбережении огнестрельного и белого солдатского оружия с 6-ю чертежами

СПб., 1825

На 433 стр. сказано, что пехотное кремневое ружье выдерживает св. 25 тыс. выстрелов.

Считаю, что фитильный мушкет при хорошем изготовлении ствола служил не менее долго.

11. Штык.

Штык впервые был принят на вооружение в 1647 году во Франции под названием «байоне́т» или «багине́т» (в честь французского города Байонн, где он якобы был изобретён в 1641 году). Однако сам термин «байонет» известен ещё с XVI века; так называли охотничий кинжал, который после выстрела вставляли рукоятью в канал ружейного ствола для добивания зверя. Впервые он упоминается в письме некоего Хотмана к Якобу Капеллусу от 1575 года. Судя по всему, штык является изобретением охотников, и лишь впоследствии его стали использовать военные.

Известно, что боевое крещение штык получил во время французских религиозных войн, продолжавшихся более 60 лет (с 1562 по 1629 г). В битве при Иври, состоявшейся в 1590 году, французский король Генрих IV впервые массово применил войска, вооруженные байонетами. Это была вынужденная мера: у короля просто не хватало пикинеров, чтобы прикрыть мушкетерские части. Но тогда это продолжения не получило.

Багинет позволил при необходимости превращать мушкетёров в некое подобие пикинёров. Однако для его использования нужно было вставить рукоять кинжала-багинета в ствол ружья. Стрелять из ружья было невозможно до извлечения багинета. Такие багинеты были введены в России в 1694 году.

Почему сразу не изобрели привычный нам штык с трубкой ? Ответ прост. Производство нового оружия шло медленно, так как оружейных заводов еще не было, а многочисленные крохотные мануфактуры и кустари-оружейники изготавливали нестандартное оружие. На руках в армии и на складах было огромное количество мушкетов разного калибра и разной толщиной стенок ствола. Индивидуальное изготовление штыков с трубкой идеально подходящих к каждому мушкету потребовало бы огромного времени, поэтому багинет с рукоятью на легкий конус быстро решил проблему оснащения штыками.

В первую очередь штыки стали получать пехотинцы гарнизонов крепостей, а не полевых войск, где штыку еще не доверяли. Держался багинет в стволе за счет трения, просто был туго затолкнут в ствол мушкета. Если учесть, что штык был нужен для защиты от кавалерии или для защиты крепостных стен от лезущего по лестницам врага, то этого было достаточно. От пикинеров штыками было не отбиться - пика длиннее, легче и удобнее ружья со штыком, если же доходило до схватки между мушкетерами, то они предпочитали бить противника прикладом.

В полевых войсках в первую очередь багинетами оснастили драгун, которые тогда считались не кавалерией, а ездящей пехотой, но не имели в своем составе пикинеров, а затем уже пришла очередь и пехоты.

Байонет явно требовал усовершенствования, и этим занялся знаменитый французский военный инженер Себастьен де Вобан (1633—1707). В 1687 году он создал новый тип штыка – съемный. Новый штык состоял из клинка и соединенной с ним трубки, которая насаживалась НА ствол мушкета – не внутрь, а снаружи ствола, оставляя возможность стрелять из оружия.

Эти штыки были приняты на вооружение во Франции в 1689 г, в том же году они были приняты на вооружение в Пруссии, в 1690 г в Дании ...

Штык имел трубку для надевания на ствол, коленчатую шейку, позволявшую заряжать мушкет с присоединенным штыком. Прорезь в трубке позволяла сжимать или разжимать трубку под любой ствол. Держался штык за счет трения. Но бывало солдаты проталкивали штык за мушку, пропуская её сквозь прорезь в трубке штыка, а потом поворачивали штык, и мушка не давала штыку соскочить со ствола. Вот только не все мушкеты в то время имели мушки.

В 1700-е гг. в большинстве армий багинеты уже заменяются штыками, но назначение его остается тоже – оборона от кавалерии.

Таким образом штык создавался исключительно как оборонительное оружие и функции наступательной вначале не имел. Однако в европейских конфликтах 1680- 1700 гг. отмечены отдельные случаи, где отдельные части мушкетер по своей инициативе наступали в штыки. Но таких было очень мало и даже попадая в рукопашную мушкетеры чаще предпочитали либо использовать свой мушкет как дубину, либо выхватывать шпагу. В тоже время в уставах многих армий появляются строевые приемы с мушкетом и штыком, объясняется как держать и как колоть. Все приемы соответствовали пикинерным. Ружье со штыком держали горизонтально на уровне плеч, левой рукой за цевье правой за пятку приклада, как показано ниже на иллюстрации из британского устава.

A sketch by Lt. Baillie of a Grenadier showing the charge bayonets position as described by Bland and Cumberland around 1753.

Так предписывалось держать ружье со штыком при отражении кавалерийской атаки. Штыком кололи налетающую лошадь в морду. Лошадь при этом останавливается, поднимается на дыбы и бьет пехотинца передними копытами. Указанный способ хвата ружья позволяет пешему солдату поразить лошадь в шею, не попав под удар копыт. Так собственно было в теории.

Сохранилась информация, что шведские мушкетеры в Северную войну шли в бой держа ружье со штыком в левой руке и шпагу в правой. Но это было характерно для элитных полков, сформированных из обнищавших дворян, которых обучали владеть шпагой с детства и которые доверяли шпаге более, чем другому оружию ближнего боя. Если учесть, что эти полки в большинстве состояли из иностранных наемников, которым кстати платили вдвое больше, чем шведам, то как такового шведского стиля штыкового боя не существовало.

В целом штыковой бой был основан не на технике боя, а на психологическом воздействии острых сверкающих штыков.

Но это уже была эпоха кремневых ружей.