Брандеры.

Автор: любой господиДаже среди большой воды огонь брандеров мог спалить флотилию. Сотни лет эти горящие корабли были настоящим кошмаром флотоводцев.

Когда-то корабли старались в пылу борьбы не только потопить, но и поджечь, используя для этого брандеры. От Китая до Британских островов, со времен Александра Великого и до XIX века, немало сражений в море было выиграно благодаря им. Подобная идея не переставала вдохновлять конструкторов, рождая новые и новые модификации.

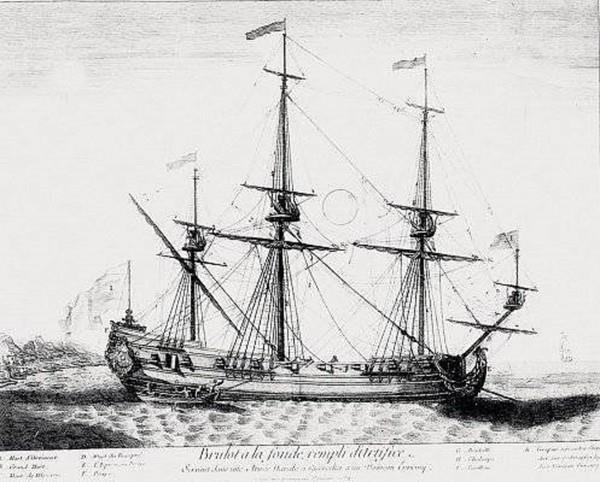

1. В разных языках данный корабль назывался по разному: по-английски fire ship, по-испански brulote, по-немецки Brander. Обыкновенно с этой целью употребляли старые корабли, до 200 тонн водоизмещения. Судно снаряжали так, чтобы оно загорелось внутри и снаружи. Для этого палубы покрывали брезентами и посыпали их мелкими кусками зажигательного состава и порохом; на кубрике, в деке и у самых стен корабля ставили кадки с тем же составом.

2. Для зажигания брандера употреблялись длинные мешки с составом селитры и серы, которые укладывались так, чтобы концы приходились в кормовой части судна у самых отверстий. В концы этих мешков вставлялась трубка, набитая медленно горящим составом, который давал команде возможность, воспламенив ее, отвалить на шлюпке, привязанной за кормой. Когда брандер был заряжен, на нем ставили паруса и, подведя на приличное расстояние, закрепляли руль в должном положении, зажигали трубку и пускали его, большею частью по ветру, на неприятельский флот.

3. Первое боевое применение брандеров упоминается в труде греческого историка Фукидида «История Пелопоннесской войны». В 413 году до н.э. под Сиракузами против Афинского флота был применен самодельный брандер. Это был торговый корабль, набитый вязанками хвороста и сосновым лесом. Его подожгли и пустили дрейфовать в сторону афинского флота, но афиняне уклонились от опасного соседства, и на этом все закончилось.

4. Потом брандеры использовались защитниками города Тир (Ливан) в 332 году до н. э. По приказу великого завоевателя Александра Македонского было начато строительство перешейка от берега к острову, где и находились обороняющиеся. Для защиты строителей македонцы установили на насыпи две деревянные башни. Тирцы построили брандер и подвели его к башням, где и подожгли его. Башни сгорели моментально, затем десант захватил и разрушил насыпь. Месяцы работы македонцев пропали напрасно, честолюбивый Александр был в бешенстве.

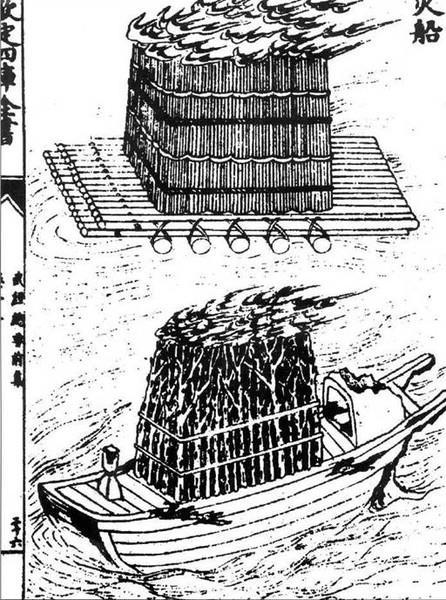

5. Очередное зафиксированное историками применение брандеров имело место в Китае в 208 году н.э. во время битвы при Чиби на реке Янцзы («сражение у Красных утесов») в войне Царства У против Царства Вэй под командованием генерала Цао Цао. Там уже применялись штатные брандеры, то есть созданные специально для огненного боя. Это были суда, заполненные связками тростника, пропитанного нефтью, и кувшинами с нефтью. На носу этих судов были устроены специальные шипы для сцепления с кораблями противника.

6. Самым известный сражением, которое выиграли брандеры, был разгром Непобедимой армады в 1588 году. Король Испании Филипп II создал самый мощный флот, который насчитывал около 130 судов, 2 430 орудий, 30 500 человек. Целью его было наказать протестантку-королеву, забывшую о величии католицизма.

Растянувшаяся у берегов Англии эскадра была неповоротлива, и тут королева приказала пустить восемь брандеров, наполненных порохом. Испанцы от страха перед этими судами снялись с якоря, а налетевший после шторм потопил большую часть флота. После разгрома Армады брандеры стали неотъемлемой частью флота Великобритании.

7. 22 августа 1638 г. У Гетарии (порт в испанской Басконии) французская эскадра (21 корабль, 7 или 8 брандеров, 6 флейт) под командованием Анри д'Эскубло маркиза де Сурди, архиепископа г. Бордо и по совместительству генерального лейтенанта флота, уничтожила испанскую эскадру Лопеса де Хогеса (14 галионов, 4 фрегата). Фр. эскадра блокировала испанскую в Гетарии 19 августа; испанцы построились очень скученно, чтобы иметь преимущество при абордаже. Но французы дождались, когда утром 22 авг. в воскресенье ветер задул к берегу, и под прикрытием канонады запустили брандеры. 17 исп. кораблей сгорели, один фрегат удержался на плаву, но был изрешечен и выбросился на берег. Погибло от 4 до 5 тысяч испанцев, у французов убито 40 человек.

8. 20 мая 1676 г. в порту Палермо испано-голландский флот стоял под прикрытием береговых укреплений. Французский флот, высмотрев положение противника, отделил отряд из 5 горящих судов, которые с попутным ветром пошли на союзников. Суда испано-голландского флота, опасаясь гибельных последствий, начали рубить канаты и выбрасываться на прибрежное мелководье, но это действие только ускорило поражение. При свежем попутном ветре брандеры легко следовали за уносимыми кораблями и сцеплялись с ними. 9 кораблей испанцев пали жертвами атаки.

9. Брандеры служили и российскому флоту. Во время Чесменского боя 6 июля 1770 года российские суда в течение дня обстреливали турецкий флот и береговые укрепления с большого расстояния. Из четырех вспомогательных судов были сделаны брандеры. Один из них, под командой лейтенанта Ильина, сцепился с турецким кораблем и был зажжен, а затем пожар сделался общим. Турки потеряли 16 кораблей, 6 фрегатов и до 50 мелких судов.

Что же собой представлял брандер в эпоху парусных флотов ?

Брандер — это любое плавсредство, начиненное взрывчатыми или легковоспламеняющимися веществами и предназначенное для уничтожения кораблей противника.

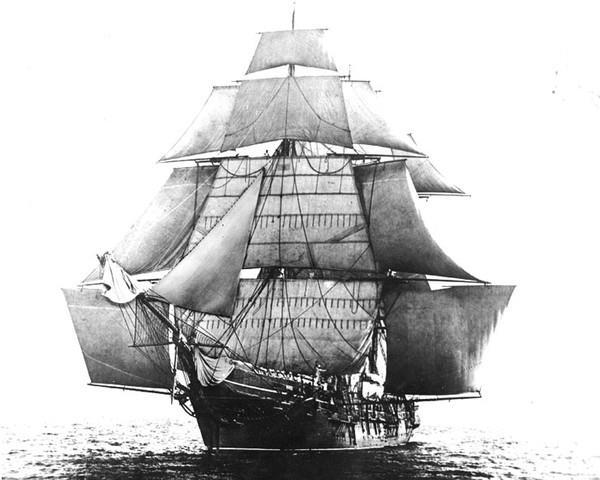

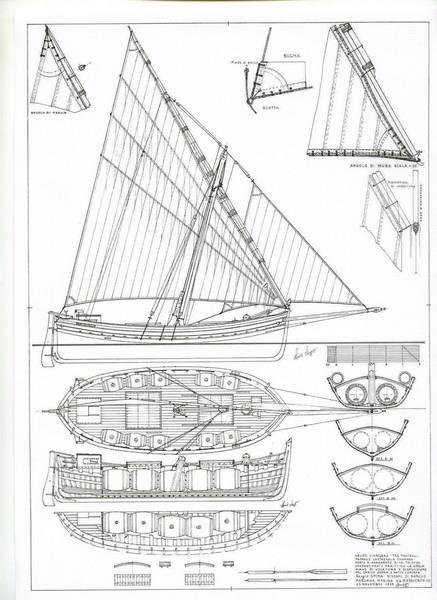

С XIV и до начала XIX века брандеры существовали как выделенный класс кораблей, построенных специально для «суицидального» использования. Устройство брандера диктовалось его назначением: максимальная дешевизна и простота конструкции, скорость постройки, простота в управлении, продуманные места для расположения горючих и взрывчатых веществ. Брандеры строились одно- или двухпалубными и нередко имели минимальное вооружение — если путь до цели предстоял долгий и требовалось отстреливаться от других судов противника.

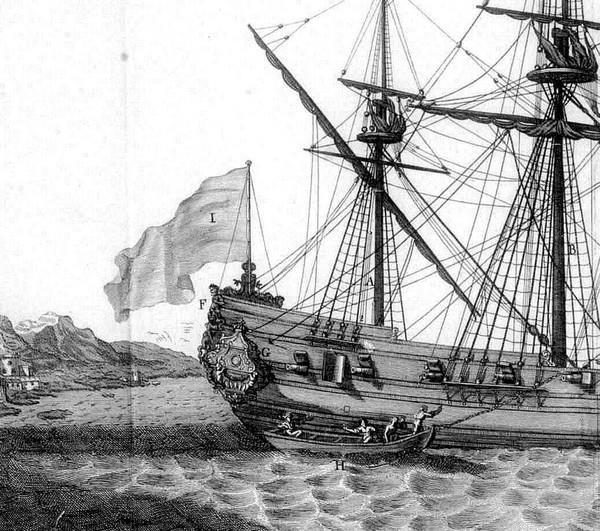

От обычного корабля брандер отличали некоторые детали. Например, ближе к корме в борту предусматривалась дверь, у которой швартовалась лодка для эвакуации, причем швартовка для надежности производилась не канатом, а цепью. Дверь позволяла команде покинуть корабль под прикрытием борта. У места швартовки в борту было еще одно отверстие с выведенным наружу концом огнепроводного шнура — моряки поджигали его, уже сидя в эвакуационной лодке, и его длина позволяла команде отойти на безопасное расстояние.

На реях и бушприте на цепях подвешивались крючья-кошки для сцепления с такелажем корабля противника. Чтобы расширить захват такелажа противника крючьями-кошками, реи наращивали ли́сель-спи́ртами.

Мачты внизу обмазывали толстым слоем глины, чтобы пламя не могло подняться по мачте, не подожгло паруса раньше времени. Дощатый настил палубы снимали для лучшего выхода дыма, оставляя только обрешетку. Крышки пушечных портов снимали для лучшей тяги, не открывали, а именно снимали, чтобы не захлопывались, когда перегорит удерживающий их канат. Кроме того, если не снимали палубный настил чтобы тяга в трюме была лучше, делали дымовые трубы или прорубали дымоходные отверстия. Кормовая часть (квартердек), где находится руль, отгораживался стенкой из двух слоев досок с набивкой глиной или землей, чтобы досрочно начавшийся пожар на брандере, не мешал рулевому.

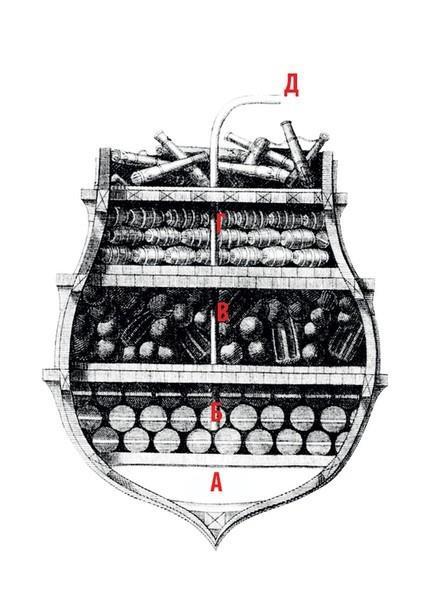

Разрез типового брандера XVII века. А. Песок для утяжеления днища. Б. Палуба с пороховыми бомбами и футеровкой на бортах, чтобы корабль не разрушился прежде времени. В. Палуба, заполненная бомбами и «шрапнелью» — старыми лодками и деревянными деталями для поражения живой силы противника. Г. Палуба с зажигательными материалами. Д. Канал (труба) для вывода огня и продуктов горения.

В зависимости от ситуации брандером можно было сделать практически любой корабль — в XIX веке, когда брандеры как класс уже не строились, в качестве бомб использовались ненужные корабли других типов. Обычно брали небольшой корабль, отслуживший свое — дряхлый, иногда с кое-как заделанными пробоинами, — либо просто корабль, эффективность которого в качестве брандера превышала его эффективность в качестве пушечного судна. Все ценное, в том числе вооружение, снимали, после чего трюм и другие внутренние помещения набивали горючими веществами. Чаще всего использовали не военные корабли, а торговые, идущие с флотом в качестве плавучих складов продовольствия.

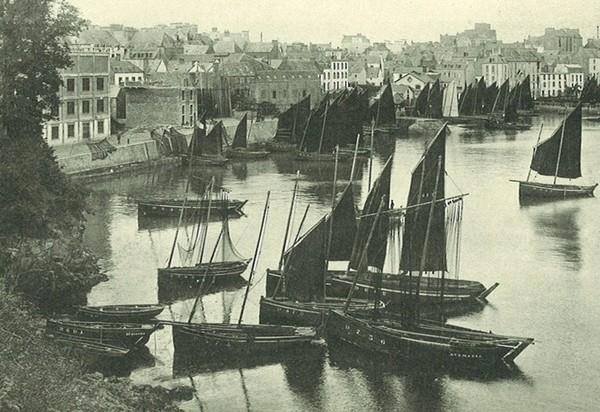

Брандер не всегда корабль. Это могут быть лодки с необходимым снаряжением. Французы применяли одно-двухмачтовые беспалубные рыбацкие лодки длиной 7-9 м и шириной 2-3 м.

По методике доставки плавучей бомбы к цели брандеры можно условно поделить на несколько типов. Первый тип предназначался для поджога корабля противника. Обычно такой брандер управлялся командой до самого конца — задачей моряков было пришвартовать горящий корабль к вражескому, после чего эвакуироваться с противоположного борта на заранее подготовленной шлюпке. Другая разновидность представляла собой именно бомбу — команда просто направляла корабль на противника и покидала брандер, не дожидаясь столкновения, за которым следовал взрыв. Как уже упоминалось, при попутном ветре или течении брандеры могли просто направить на вражеский флот без команды, с зафиксированным штурвалом.

Естественно, существовали и методы борьбы. Самым простым способом был расстрел огненного судна из пушек в надежде повредить закрепленный штурвал, сбить мачту или — в лучшем случае — взорвать пороховой запас на приличном расстоянии от цели. Поэтому эффективность брандера в открытом море равнялась практически нулю: маневренный боевой корабль успевал уничтожить «бомбу» на подходе. Все успешные применения брандеров имели место в «узких местах», в гаванях и проливах, где скапливалось много кораблей, мешавших друг другу. Была и еще одна методика: бомбардиры атакуемых судов пытались попасть по шлюпке, на которой должна была эвакуироваться команда. В случае потери шлюпки команда могла развернуть брандер — стремлением к самопожертвованию европейские моряки не отличались.

Для того, чтобы потопить шлюпку брандера, удобнее всего было использовать сторожевые шлюпки с маленькой пушкой-фальконетом на вертлюге.