Лошади. Экипажи. Просто шпаргалка №2.

Автор: Ольга ВэдерНачало тут.

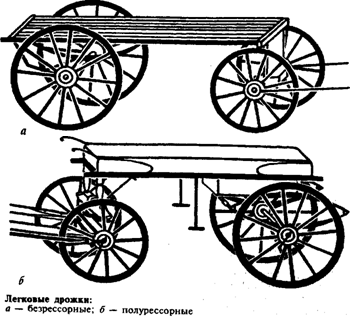

Дрожки получили свое название от дрог – длинных брусьев, соединяющих обе оси. Первоначально это была совсем примитивная повозка: на доску, положенную сверху, приходилось садиться верхом или боком. Подобного рода дрожки иногда называли трясучками. Позднее дрожки усовершенствовались, обрели рессоры и кузов. Такие дрожки иногда получали название коляски, по сходству. Но ни старые, ни более совершенные дрожки для езды на особо длинные расстояния не использовались. Это был преимущественно городской экипаж.

Очень часто в русской литературе встречаются беговые дрожки, или сокращенно бегунки, – двухместные, впряженные в одну лошадь. Такие дрожки использовались помещиками или их управляющими для объезда имения, поездки к ближайшим соседям и т.п. Управлял лошадью один из седоков.

Городские извозчичьи дрожки назывались пролетными и вскоре сократили свое название до слова «пролетка». На рубеже XIX–XX веков на них ездили «лихачи» – извозчики, перевозившие представителей обеспеченного класса. Пролетка «лихача» узнавалась по красным спицам, ступицам и черным ободам. Такой легкий двухместный экипаж с рессорами и поднимающимся верхом можно было видеть в городах СССР еще в 1940-х годах. Выражение «ехать на извозчике» означало «ехать на извозчичьей пролетке», зимой же - на извозчичьих санках сходной конструкции.

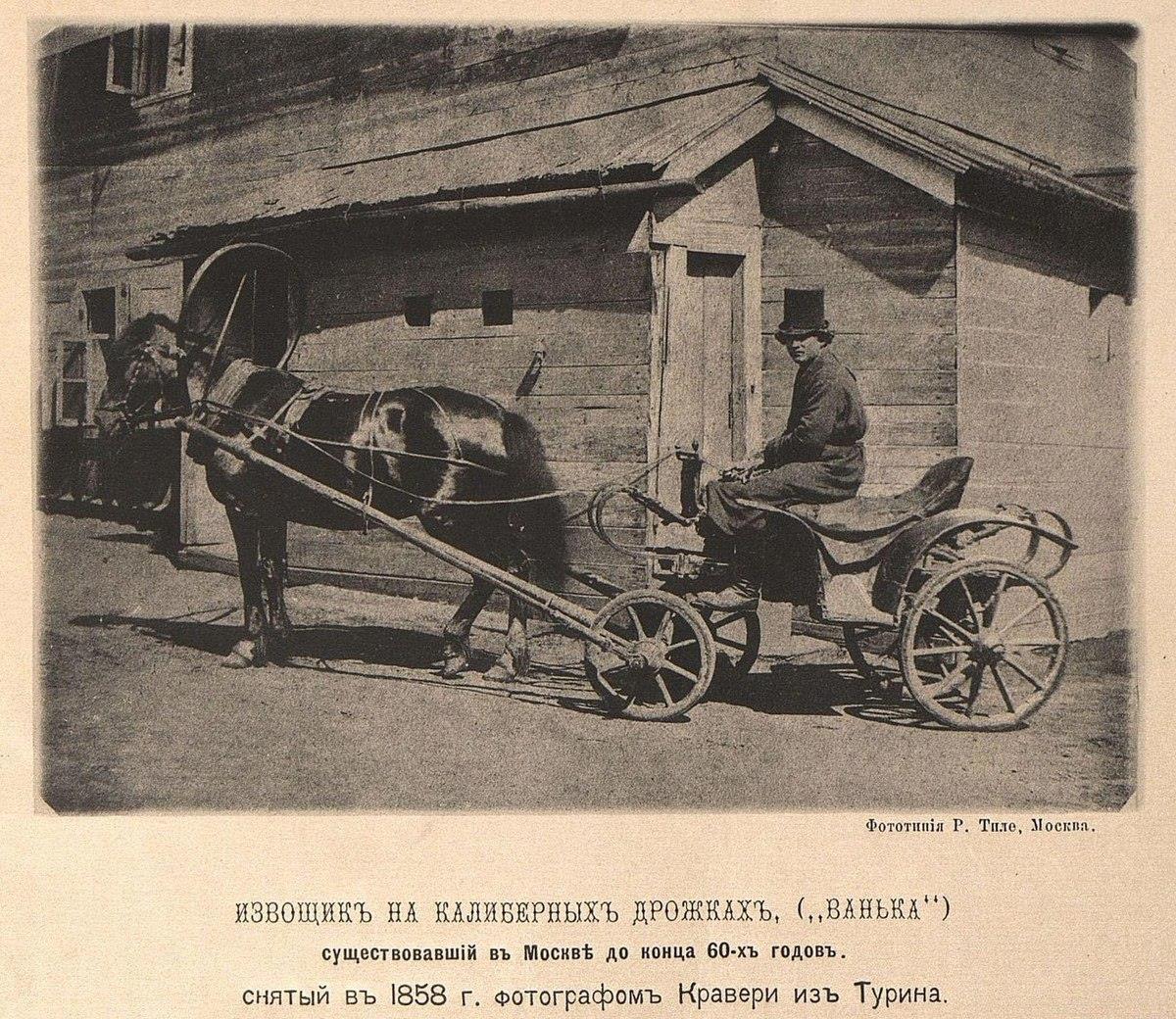

Калиберные дрожки («калибер», «колибер») - простые рессорные дрожки, не пролётные, а долгие, на малых рессорах середины XIX века. На таких дрожках мужчины ездили верхом, женщины садились боком, поскольку это была простая доска, положенная на обе оси, с четырьмя примитивными круглыми рессорами. Одноместный калибер назывался гитарой – по сходству формы сидения.

Двуколка – одноконная двухколёсная рессорная повозка с кузовом для двух человек. Имеет откидные подставки на оглоблях для разгрузки спины лошади во время стоянки. Одноколка - пароконная двухколёсная повозка с одной оглоблей (дышлом), в которую запрягали пару лошадей. В свободном состоянии одноколка опрокидывается назад, и дышло встаёт колом. Когда в одноколку стали запрягать одну лошадь, понадобилась другая упряжь и другое название. Со второй половины 19-го века корень слова начал переосмысливаться как "колесо", отсюда "двуколка".

Дилижанс (фр. diligence) – особый вид многоместных экипажей для перевозки пассажиров и их багажа, который предлагал более быстрое междугороднее путешествие за счёт постоянной смены уставших лошадей.

До эпохи поездов дилижансы были наиболее популярным средством передвижения из города в город. В Англии такой вид транспорта получил распространение в XVIIв. и пользовался популярностью вплоть до начала ХХ века. Дилижанс представлял собой четырехколесную карету, обычно запряженную четверкой лошадей. Пассажирские места размещались как внутри, так и снаружи. Те, что снаружи, располагались на крыше или на выступе позади кареты. Пассажиры сидели лицом друг к другу. Кучера нередко сопровождал вооруженный охранник. Дилижансы путешествовали от одной станции к другой, на которых меняли лошадей. Вдоль их маршрутов, как грибы после дождя, вырастали трактиры, где путешественники могли пообедать и отдохнуть.

Многие из ранних дилижансов были каретами знати, уже отслужившими свое. В середине XVIIIв. дилижансы обтягивали темной кожей и украшали орнаментом из вбитых гвоздей. Рамы вокруг окон и колеса красили в ярко-красный цвет. По бокам дилижансов большими буквами были намалеваны место отбытия и место назначения. Кучер и охранник сидели на облучке.

В конце XVIIIв. стали пользоваться экипажами, которые строили специально для междугородних переездов. Эти дилижансы были меньше по размеру и ехали быстрее. К 1754 году относится упоминание о первом дилижансе на рессорах.

Существовали почтовые дилижансы, их средняя маршрутная скорость составляла 9-10 км/ч. Заметим, что в случае поломки экипажа кучер с охранником были обязаны доставить почту, хоть бы и пешком. На протяжении поездки могло смениться несколько кучеров, но охранник сопровождал почту от места отбытия до места назначения. Каждому охраннику выдавали часы, чтобы он точно следовал расписанию, и рожок, чтобы предупреждать местных почтальонов о приближении. Услышав звук рожка, привратники на заставах, где взималась пошлина, должны были немедленно распахнуть ворота. Остальные экипажи уступали дорогу почтовым, так что рожок служил предупреждением и им.

В России дилижансы появились в начале XIXв. и представляли собой длинные обтянутые кожей возки, с двумя оконцами, спереди и сзади, потому что пассажиры сидели посередине двумя рядами, спинами друг к другу; их разделяла перегородка.

Зимой дилижансы брали четырех пассажиров, летом - шестерых, да еще двое могли поместиться рядом с кучером. Поездка в дилижансе обходилась дорого, одно место внутри экипажа стоило 100 рублей (в два раза больше месячного жалованья мелкого чиновника), на открытом воздухе – 75 рублей, вследствие чего этим видом транспорта пользовалась только «чистая публика». Отправлялись дилижансы по расписанию, два раза в неделю, по пути делали остановки на ночь в придорожных городах и станциях. Из письма П.А.Вяземского (июль 1830) узнаем, что дорога занимала обыкновенно около четырех суток, во время которых путешественники успевали сделать еще массу других дел: «10-го выехали мы из Петербурга с Пушкиным в дилижансе. Обедали в Царском Селе у Жуковского. В Твери виделись с Глинкой. 14-го числа утром приехали мы в Москву».

По тем временам это было очень неплохо, хотя А. С. Пушкин в одном письме к жене и ворчал: «Дилижанс поспешал как черепаха, а иногда даже как рак».

Впрочем, порой скорость перемещения возрастала, свидетельством чему являются следующие строки из повести А.Погорельского "Двойник или Вечера в Малороссии": "Главное же преимущество наших дилижансов пред иностранными состоит в скорой езде. Если дорога изрядная, то путешествие из Москвы до Петербурга не продлится более трое суток; и вы согласитесь со мною, что такая скорость в чужих краях, особливо в Германии, показалась бы невероятною". Надо полагать, речь идет о зимнем накатанном пути.

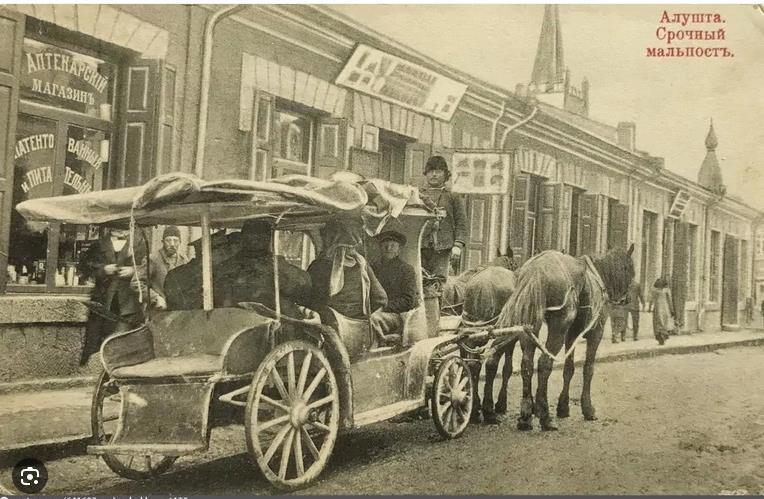

Почту также возила специальная почтовая карета, называвшаяся мальпост (malle-post). "Рядом с дилижансом мальпост (обыкновенная линейка на шесть человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу) казался сооружением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям" ("Воспоминания о Бабеле").

Почту также возила специальная почтовая карета, называвшаяся мальпост (malle-post). "Рядом с дилижансом мальпост (обыкновенная линейка на шесть человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу) казался сооружением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям" ("Воспоминания о Бабеле").