Столыпинская аграрная реформа. №2

Автор: НиксерПродолжение темы, Столыпинская аграрная реформа. №1.

Столыпинская аграрная реформа встретила огромное сопротивление и в данной статье хотел разобрать за что её критиковали современники Столыпина и сейчас в XXI веке.

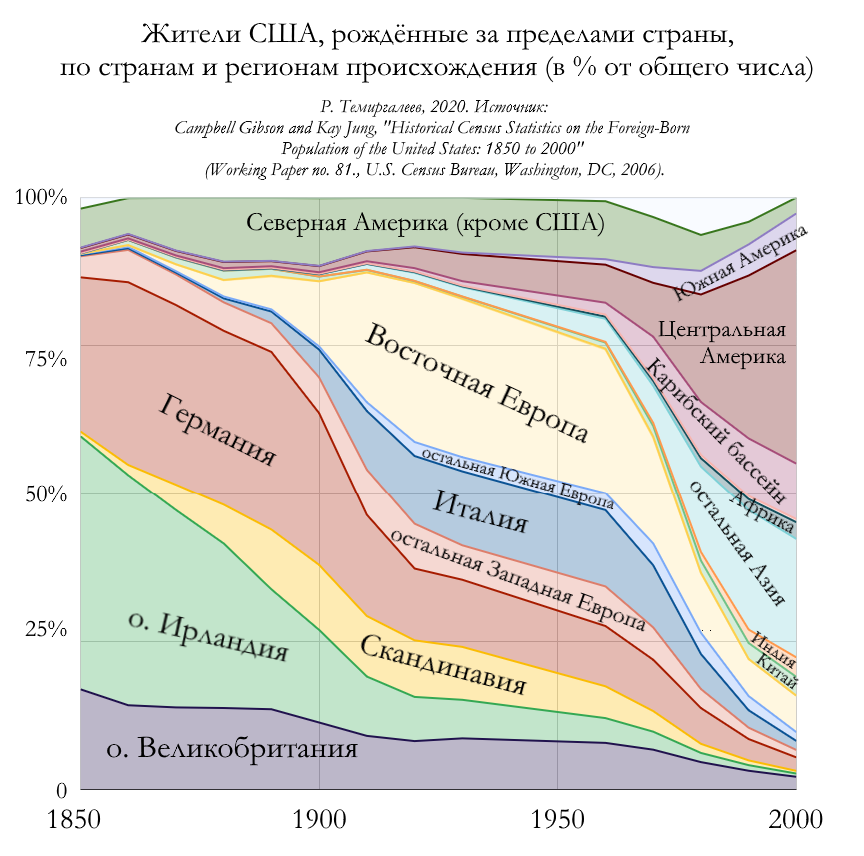

В XXI веке чаще всего встречается критика за репрессивные методы проведения реформы, но этот вопрос разберу в третей части, в недостатки реформы приводят, что всех исторгнутых крестьян город не мог принять. Но исторгнутых крестьян поглощала не только промышленность, шло освоение окраин империи и нарастала миграция в Америку. Именно этим путем прошла за пол века до этого Германия с которой Столыпин брал пример.

Увеличение миграционного потока в начале XX века с Восточной Европы это закономерный истерический процесс, ранее Западная Европа продела тоже самое. Россия могла миновать кровавую вакханалию и массовые голодоморы первой половины 20 века, пройдя путь остальных европейских стран. В Южной Америки и сейчас есть русские колонии, но их могло бы быть куда больше без тех рек крови, что пришлось пережить нашей Родине.

Сейчас еще критикуют, что от реформы выигрывали исключительно кулаки. Вот только Столыпин был противник кулачества. Стоить напомнить, что кулаком изначально называли тех, кто не занимался сельским хозяйством, этот термин был адресован ростовщикам и спекулянтам. Кулаки были даже среди заключенных и каторжан. Зажиточных же крестьянин назывался хозяином, а не кулаком. Кулаки живут не за счет хозяйства, а за счет капитала. Кулачество кстати расцвело именно в общине после отмены крепостного право. Крестьянская реформа 1861 года привела к фактическому прекращению деятельности государственных сельских банков и росту роли общины. Суть Столыпинской реформы была в том числе в борьбе с кулачеством. Для этого поощрялась кредитная кооперация, которая за счет Столыпинской реформы расцвела в России, массово давались крестьянам и льготные государственные кредиты на покупку земли, государство таки начало инвестировать в свое СХ. Столыпин говорил, что суть его реформы направить энергию зажиточных крестьян не в кредитные операции, что по сути в общине оставалось единственным способом обогатиться, а на развитие своего хозяйства.

Только в гражданскую войну меняется смысл слова "кулак". Уже в 1918-м Ленин по-другому стал использовать традиционное и понятное слово, разъясняет, кто такой "кулак": "всякий крестьянин, который собрал хлеб своим трудом и даже без применения наемного труда, но прячет хлеб, превращается в эксплуататора, кулака, спекулянта".

Теперь термин "кулак" по сути стал обозначать противников Советской власти на селе. Другого термина для противников не было. К примеру если крестьянин напал на председателя за то, что тот скажем жену увел, значит напавший кулак, он выступил против представителя Советской власти. Не захотели добровольно ехать крестьянине на великие стройки и этим саботируют развитие индустриализации, то приходит разнарядка, сколько нужно раскулачить для отправки под конвоем в город. Если при этом раскулачеваемые не имеют даже своей лошади, то проходят, как подкулачники. Советские кулаки в своем большинстве уже не давали денег в рост односельчанам и не нанимали батраков.

Еще критикуют реформу, что оно запоздала, но я полагаю уж лучше поздно, чем вообще никогда. Говорят, что реформа защищала помещиков, но забывают, что дворянская земля переходила в крестьянские руки со скоростью около трех миллионов десятин в год и в земствах он добивался увеличения роли крестьян за счет помещиков. Утверждают, что он стоял на страже изживших старых порядков, но и это не так. Столыпин был за реформы в том числе и социальные, многие из которых не успел осуществить, но он считал, что «Сначала успокоение, потом реформы». Ни о какой реставрации абсолютной монархии и речи не шло. Просто допускать не зрелую оппозицию из Думы до власти было смертельно опасным для государства, что и показ потом февраль 1917 года. Часто критика просто эмоциональная, огульно сравнивают с Чубайсом, но это люди совершенно разного полета.

Современники Столыпина же критиковали реформу тоже в основном на эмоциональной почве и почти по каждому пункту. Очень много надуманных обвинений к примеру, что реформа провалится по тому, что если просто мужик не умеет вести хозяйство иначе, как чересполосно, привык уже. Реформа несет огромные риски, мир развалим, а в замен ничего может и не получится. Экономист той поры Александр Иванович Чупров приводи в пример, как сложно подобная реформа давалась в Германии, но при этом обходил стороной к чему в итоге она привела. Критики писали, что испокон веков русские крестьяне держались вместе, Столыпин собирается разъединить их. Община защищает крестьян от мошенников и без нее они просто пропадут, помещики обратно вернут себе землю. Переход на хутора для России вреден, крестьяне останутся без доступа к земским и религиозным учреждениям и не смогут больше рассчитывать на помощь коллектива. А плюсы от хуторов минимальны, экономия времени от преодоление дальноземелья (не надо ходить на дальние отрезки) ничтожна по тому, что у крестьян и так избыток времени. Община исконно русская и вообще она сама очень быстро внедряет инновации, всякое улучшение захватывает при общинном строе целую массу лиц, тогда как при подворном пользовании нужно убеждать каждого в отдельности. Шли пророчества, что урожайность только упадет, но время показало ошибочность большинства обвинений, товарное производство выросло на 50-60%.

При этом критики недостатки же общины предпочитали не замечать. Из-за регулярных переделов не было мотивации в улучшение участков. С агрономической точки зрения, вред чересполосицы выражается в обязательности для соседей одной системы полевого хозяйства. В результате, при чересполосном владении крестьяне не могли переходить на сложные севообороты иначе как всей общиной одновременно. Но для этого требовалось убедить две трети. Один крестьянин не мог своим успешным примером побудить остальных на нововведения по тому общины практиковали только примитивный трёхпольный севооборот. Наличие огромного количества мелких участков расходовала время и силы на перемещение. Вело к утрате значительных количеств земель на межевые борозды.

В целом общество очень боялось реформ. По выражению В. И. Гурко, «… вообще в этом вопросе не только бюрократия, но и общественность проявляли какую-то странную робость. Число лиц, сознававших и, главное, признававших все отрицательные стороны общинного землевладения, было более чем значительно, но число решившихся высказаться за энергичные меры, направленные к разрушению общины, было совершенно ничтожно… Земельная община представлялась каким-то фетишем, и притом настолько свойственной русскому народному духу формой землепользования, что о её упразднении едва ли даже можно мечтать».

Очень многие выступили в защиту общины и чересполосицы. Народническая, а в дальнейшем эсеровская и кадетская, точка зрения на аграрный вопрос подразумевала акцентуацию страданий и эксплуатации крестьянства, представления о позитивной роли общинного землевладения и общую антикапиталистическую тенденцию, надежды на положительный эффект отчуждения помещичьих земель, обязательную критику любых начинаний правительства. И они в целом отображали и сами формировали общественное мнение по этому вопросу.

Главноуправляющий землеустройством и земледелием Николай Кутлер подготовил правительственный законопроект, предусматривавший (в духе предложений кадетского большинства думы) принудительное отчуждение части помещичьих земель. Вот только если бы пошли этим путем и в 1906 году отобрали у помещиков землю, то это сразу бы ударило по товарности СХ, пропал бы экспорт зерна и валютные поступления. Погибли бы все эффективные специализированные помещичьи хозяйства (животноводческие, свекловодческие и т. п.). Ленин и тот в 1917 году сделал все возможное для сохранения крупных товарных хозяйств оставшихся от помещиков переведя их в совхозы. Такая реформа подорвала бы доверие к институту частной собственности, повлияло бы на отток капитала из страны и повлекло бы к удорожанию кредита для промышленности. Отток населения в деревню за помещичьей землей ударило бы по индустриализации, наличие в городе дешевых рабочих рук было необходимо для развивающийся промышленности. Но главное при всех жертвах свой цели данная реформа бы не достигла.

По оценке министра земледелия А. С. Ермолова, все частные владельцы некрестьянского происхождения располагали примерное 35 млн десятин посевной земли, а государство — не более чем 6 млн; в то время как крестьяне владели 143 млн десятин надельной и частной земли. Так что прирост был незначительным и не снял бы проблему малоземелья.

Петр Столыпин произвёл расчёты необходимой площади пахотных земель, которая могла бы прокормить ежегодный прирост населения, и пришел к выводу, что такого количества земли в стране просто нет, даже если встать на путь тотальной конфискации помещичьей. Единственным способом разрешить проблему перенаселения в сельской местности было повышение урожайности и индустриализация страны.

Но росту урожайности мешала община и чересполосица. Эта система господствовала в землепользовании сотни лет и была направлена на выживание всех членов крестьянской общины, а не на производство максимального количества продукции, вот только без роста урожайности при росте населения голода было уже не избежать.

Что давала чересполосица крестьянам? Имея участки в разных местах, крестьянин мог рассчитывать на ежегодный средний урожай. В засушливый год выручали полосы в низинах и лощинах, в дождливый – на взгорках.

Такой способ выживания ограждал от разорения, но это тупиковый путь наименьшего сопротивления. Критики Столыпинской реформы говорили, что с переходом на хутора, кому то достанутся хорошие земли, кому то засушливые и это не справедливо. Столыпин же считал, что нужно заниматься мелиорацией, этим путем пошла Европа. При выделении на хутора выделялись беспроцентные ссуды на перенос построек и мелиорацию; стандартный размер ссуды составлял 150 рублей, увеличенный (требовавший особого разрешения) — 500 рублей.

Критики писали при расселении на отрубные участки для мелких хозяев становится гораздо затруднительнее содержать скот, нежели при общинном строе. В общине крестьяне, кроме постоянных выгонов, имеют обширную площадь для выпаса своего скота, именно все паровое поле и поля, засеянные хлебами, по снятии с них урожая. Только метод выгула скота на полях вел к утрамбовывание пахотной земли и снижению урожайности. Нужно было переходить на стойловое содержание скота и травосеяние.

Именно в таком ключе реформа и проводилась. Шло бурное развитие низового сельскохозяйственного образования, столь же бурное увеличение спроса на современное сельскохозяйственное оборудование и специальную литературу. Миллионными тиражами издавались и распространялись брошюры А. А. Кофода, популярно объяснявшие достоинства хуторского хозяйства; за счёт ГУЗиЗ для представителей сельских общин организовывались экскурсии в уже развёрстанные селения. Государственные и земские агрономы содержали опытные поля (для этого они арендовали участки крестьян, обработка велась под руководством агрономов), которые оказались самым действенным средством убеждения крестьян (нормальной была ситуация, когда урожай на опытных полях оказывался на 50-90 % выше, чем у крестьян), более доверявшим личному опыту, чем лекциям и книгам. Например, в развитой Херсонской губернии в 1913 году имелось 1491 опытное поле, то есть передовой агрономический опыт смог дойти практически до каждого селения. Для пропаганды новых сельскохозяйственных машин, которые крестьяне не решались купить, устраивались прокатные станции, а для торговли сельхозтехникой, удобрениями и семенами — земские склады. В 1912 году в 11 тыс. пунктов были проведены агрономические чтения, которые посетило более 1 млн слушателей. В 1905 году расходы государства на агрономическую помощь составили 3,7 млн руб., с 1908 года начался быстрый рост ассигнований, и в 1913 году агрономическая помощь обошлась казне уже в 16,2 млн руб.

Часть субсидий конечно тратилась нерационально. Оппоненты Столыпина приводили множество исключительных случаев, когда крестьяне по пьянству и слабости тратили выделенное им государством и эти одиночные случаи преподносились, как правила. Кстати фраза Столыпина про слабых и пьяных давалась именно в этом ключе, как ответ, что законы надо принимать не по исключениям.

Из столыпинской речи о земельном законопроекте 5 декабря 1908

Для уродливых, исключительных явлений надо создавать исключительные законы; надо развить институт опеки за расточительность, который в настоящее время Сенат признает применимым и к лицам сельского состояния. Надо продумать и выработать закон о недробимости участков. Но главное, что необходимо, это, когда мы пишем закон для всей страны, иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых».

При том община и чересполосица не рушилась везде бездумно, как боялись критики. Реформа шла плавно в зависимости от региона.

Речь Столыпина произнесённая в Государственной думе 10 мая 1907 года.

«…Цель у правительства вполне определённа: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину … освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община ещё не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано помочь советом, помочь … деньгами»

За 11 лет реформа так и не успела охватить все крестьянское население, но Столыпин и не рассчитывал, что её удастся провести за столь короткий промежуток времени. К тому же после убийства Столыпина и начала ПМВ реформы сильно затормозились, активно реформа велась всего пять лет. Именно он был пружиной, что двигала реформы, это хорошо заметно по успехам переселения. В 1906—1909 гг. уехало 1910493, вернулось 168243, 8,8 %, в 1910—1916 гг. уехало 1224260, вернулось 378364, 30,9 %.

При том абсолютное большинство возвращавшихся на свою малую родину составляли группы самовольных переселенцев. Те кому помогало государство и ехали централизованно преимущественно оставались. Тут конечно сыграло, что еще на стадии планирования недостаточно учитывались масштабы возможного стихийного переселения, к которому оказались не готовы, что говорило о слабом знании психологии крестьянства и об откровенной слабости чиновничьего аппарата. Недостатки в организации переселения были, но не может один человек за пять лет изменить все. В 1908-1909 гг. около половины переселенцев не обращалось к властям и переселялось независимо от них. В последующие годы процент переселявшихся крестьян без документов составлял от 56,8 до 69 %.

Оставайся жив Столыпин и переселение за Урал и дальше могло выдерживать высокие темпы. Столыпин лично посетил Сибирь в 1910 г. В частности во время поездки, он пришел к выводу, что переселенческая политика себя не исчерпала и что в Сибири еще оставались свободные земли. В качестве необходимых практических шагов по привлечению и закреплению переселенцев в Сибири Столыпин предлагал комплекс мер. Необходимо было дополнительно увеличить колонизационный земельный фонд, прежде всего за счет осушения заболоченных мест, корчевания леса в таежных районах, устройства дорог и др. Но ему не суждено было это привести в жизнь, а без него темпы резко падали, реформы встретили сопротивление, как с право так и с лево.

Гучков на счет Столыпина

Человек, которого в общественных кругах привыкли считать врагом общественности и реакционером, представлялся в глазах тогдашних реакционных кругов самым опасным революционером.

И хотя он смог всего пять лет заниматься реформированием в целом успешная динамика развития СХ хорошо прослеживается. Опасения критиков из современников Столыпина в большинстве своем оказались беспочвенными. Урожаи неупали, помещики и спекулянты не отобрали у крестьян землю. Его реформа прекратила аграрные волнения в деревне. В речах Столыпина четко проступают политические соображения аграрной реформы: без крестьянства никакая революция в России невозможна. В этом он кстати ошибся, революция произошла по средством переворота организованного генералами и думцами, без непосредственного участия крестьян. Революция же поставила точку на реформе, крестьяне в своей массе предпочли вернутся к старой системе землепользования в этом отношении реформа не успела завоевать в массе сердца крестьян и перебороть многовековые традиции. На основание этого по мнению современных критиков делается вывод, что аграрная реформа не удалась ни в экономической, ни в политической своей части.

Но даже в свернутом виде, положительные последствия от реформы были, которые достались в наследство Советской Власти. Общине был нанесен сильнейший удар, что потом упростило её ликвидацию Сталиным.

В стране начался бум кооперативного движения. За жизнь только одного поколения перед октябрем 1917 г. кооперативное движение в России благодаря столыпинским аграрным преобразованиям достигло крупномасштабных успехов. По разным подсчетам в это время свыше 50 тыс. разного рода кооперативных организаций. России принадлежало мировое первенство по числу кооперативных организаций, а по оборотам и числу участников она находилась в лидирующей тройке стран.

Началось ускоренное освоение Сибири и в целом успехи переселенческого движения были неоспоримы. Совершился громадный скачок в экономическом и социальном развитии Сибири. Население региона возросло на 153 %. Если до реформы в Сибири происходило сокращение посевных площадей, то за 1906–1913 гг. они были расширены на 80 %. По темпам роста животноводства Сибирь также обгоняла Европейскую Россию. К 1914 году в Сибири для переселенцев были проложены 13 857 км грунтовых дорог и 976 км водоотводных каналов.

Произошло массовое обучение крестьян новыми агрономическим приемом, увеличилось насыщение аграрного сектора сельскохозяйственным оборудованием и специальной литературой, начался процесс внедрения новых сортов. Все это перешло и к Советскому Союзу.

При том даже Революция и Гражданская война не уничтожило появление зажиточных крестьян. Как я уже отмечал подаренные крестьянами в ВОВ танки и самолеты это тоже результат данной реформы.