Наедине с жизнью. Дмитрий Ковалёв о поэтическом творчестве

Автор: Анастасия Ладанаускене

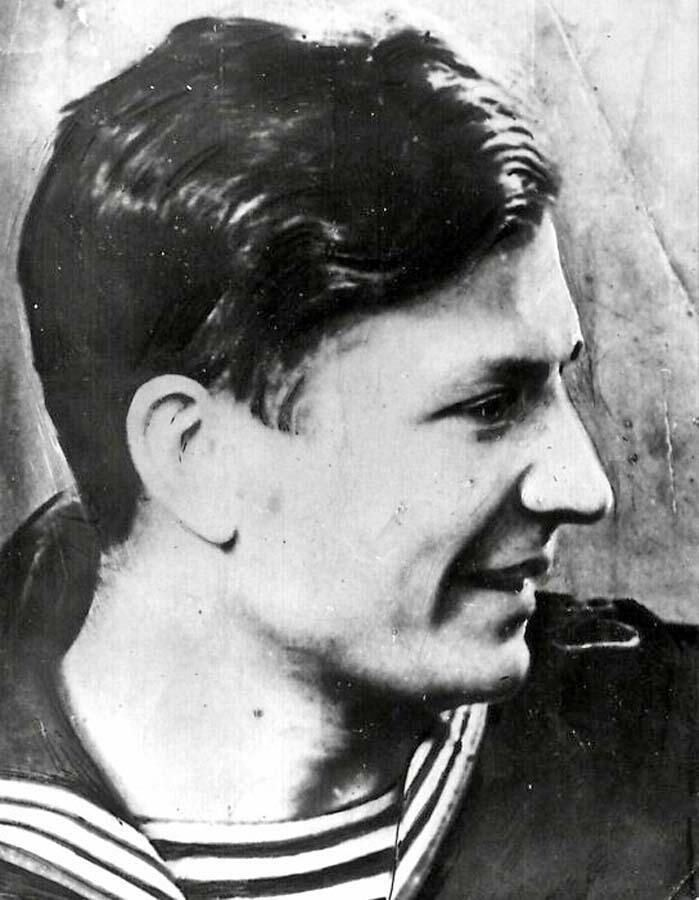

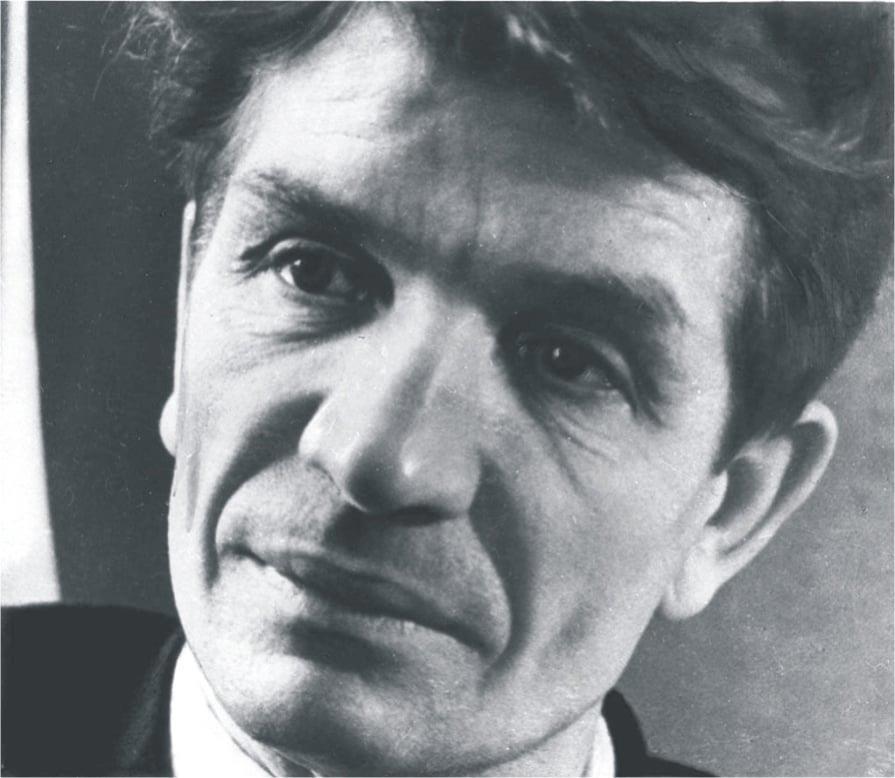

Дмитрий Михайлович Ковалёв (17 июня 1915 — 5 марта 1977) — поэт, лирик, переводчик. Участник Великой Отечественной войны.

Сейчас многие пишут о том, как они пишут. А я, право, не совсем представляю, в чём смысл таких выступлений. Люди обычных дел, будь то столяр или плотник, механик или шофёр, могут интересно рассказать каждый о своём ремесле или работе, но и то, если они не покажут, как это делается, научиться их делу будет крайне трудно. Скорее это возможно, пожалуй, без рассказа, а только показывая… Я, хоть и веду вот уже много лет поэтический семинар в Литературном институте, а не верю в то, что писать стихи можно научить, показывая на практике, как это делается.

Припоминаю немало интереснейших наблюдений над собственным творчеством и творчеством других художников слова, узнаю в них то, что и самому приходится чувствовать и переживать, думая о ещё не написанном, но ни один совет и ни одна теория не пригодились мне, когда я искал и не находил то единственное, неповторимое слово, которое одно только и могло бы озарить все другие, оживить их, заставить заиграть каждое своим, не отражённым светом. Одно только я каждый раз переживал заново и по-новому: что всё заранее придуманное, намеченное мешало мне, сковывало меня, приводило к вялому, омертвляющему шаблону, к искусственности, надуманности. И как только зарождалось и загоралось во мне что-то своё, во что я мог поверить, так сразу же отшелушивалось, напрочь отпадало заранее подготовленное, как бы оно длительно и тщательно ни готовилось мною. Всё же, наверно, то, что я передумал, что я по-своему пережил, как-то сказывалось потом, когда я брался за перо. И это именно оно, а не что другое, думается, ломало заранее всё придуманное, а вернее надуманное, в угоду какой-то заведомой цели, что ли.

Ещё не имея никакого понятия о поэзии, которую я безусловно, подсознательно почувствовал прежде всего в природе, я уже переживал её как полноту жизни, как не осознанное счастье в себе, и смеясь без видимой причины, и плача. Что могло показаться со стороны ненормальностью, даже, может, придурью. Почему, когда садилось во ржи, чуть заголубевшей, только выметнувшей колосья, малиновое солнце, мне хотелось плакать от переполнявших меня чувств. Я в детстве ни разу вблизи не видел моря. Мне Днепр в его среднем течении впервые показался таким, что и вправду «редкая птица долетит до середины Днепра!». И озноб пробегал под рубашонкой, когда конь входил в него, чтобы напиться, а я с телеги видел на дне его вечерние облачка, и мне казалось, что это он, такой, как небо глубокий, и конь может оступиться с этого зыбкого облака, и я, и отец, с конем и с телегой полетим туда, в знобкую эту синь… И долго потом, и теперь ещё осталась эта первость зябкого закатного озарения во мне. И как только я вспомню его, так всё, что придумываю, что делаю, кажется мне таким придуманным и деланным, таким плоским, одномерным, что краснею за себя при одной мысли, что это ведь будут читать люди, которые сами пережили нечто подобное и, может, не раз и не только в детстве…

Нет, я решительно не могу смириться с «деланием стихов», хотя и знаю, логично знаю, что и сам, будучи профессионалом, ну вынужден иногда делать их. Только сделанное, признаюсь, ни разу не доставило мне радости, даже той маленькой, интимной радости, которую я испытываю, когда самодеятельно рисую акварелью цветы в стеклянной банке или какой-нибудь самый домашний, простодушный видик, но увиденный мною самим, и, главное, почувствованный так, как никогда мне, может, его не передать красками, но уж хотя бы мою фантазию это живит, возбуждает моё воображение…

Но как же тогда быть с самим понятием искусство, искусно созданным кем-то?.. Может, как раз в безыскусности оно и заключается? Но есть же и виртуозность!

Есть! Она порою затмевает, как и безыскусность, сама свои недостатки, и ты, захваченный ею, не замечаешь их. Ага! Вот тут-то и начинается постижимость непостижимого, что ли. Но, как видно, не для меня. У меня, как только я соприкасаюсь с нею, с виртуозностью, появляется неприязненное ощущение искусственности искусности. Я перестаю верить в себя, в такого, какой я есть. И мне вспоминаются мои божества. Теперь прежде всего Пушкин. Ну, он-то, может, куда больше, чем кто другой, мог и умел владеть искусно своей естественностью. Это уму непостижимо этот ум сердца, или сердечность ума, как могли они быть вечно в таком согласии, в такой гармонии. Словно бы шутя быть такими научно, я бы сказал, серьёзными… Вот он-то мне и родственнее всего со своими, если можно так сказать, «теориями», нет, это, пожалуй, вернее, говоря его же словами, со своим опытом, со своей наукой, которая сокращает опыты быстротекущей жизни, а всего, видимо, точнее со своим запасом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

И прежде всего поражает меня в нём моя же, лично моя, человечность, узнавание себя в нём, «что-то слышится родное…». Именно вот это — это я сам, только выразительнее, чем на самом деле, чище, такой, каким я хочу быть, к кому я мучительно тянусь не дотянусь, я недосягаемый для себя же… Особенно в этом вот: «И вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый…» Вырвать бы его и впрямь, и «жало мудрое змеи» вложить бы вместо него в «уста замершие мои», то есть стать бы вот таким собою. Но и опять же повторяю про себя, пока не озаряет меня его это откровение: «И средь людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Да, уж куда ничтожнее, куда более виновато, перед тем же столяром, плотником, шофёром, делающим простое, заведомо полезное дело, чувствую себя, когда не пишется, не думается, не чувствуется, и даже связать двух слов не в силах, письма даже делового составить не могу. В этом вот, наверно, и есть небесполезность пушкинских высказываний о своём поэтическом деле.

Но мне приходит и другое. Постигнутое тоже далеко не сразу и не до конца, и не исключено, что тоже порождённое, в великих и любимых этих душах, им же, Пушкиным. Вот я коснулся невольно Блока, вернее, он меня коснулся. Я вспомнил, как пронзительно он хватает за душу, словно бы забывая о том, как он рифмует «снизошла — ушла», «оглянулась — завернулась», сказал бы, если бы вдумался, записной знаток, как, мол, плохо он рифмует:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слёзы лил, но ты не снизошла.

Ты в синий плащ печально завернулась.

В сырую ночь ты из дому ушла.

Всего только «в сырую». Отчего бы, казалось, так беспокойно за неё?.. А вот тут-то и начинается оно, то самое, что вроде бы пренебрегает, не нарочито пренебрегает, и необычной, новой, рифмой (ну, что, право, за рифма «снизошла — ушла»!), и давно банальным размером «та-та-та-та, та-та, та-та, та-та, та-та» пользуется… А я и не заметил этого, захваченный чем-то, чего и не передать и не выразить — а?.. Блок может позволить себе всё это, и плохую, избитую, корневую, глагольную рифму, и банальный, ходячий размер, и многое, непозволительное другим… Потому, что он — Блок. Но позволяют же себе это и другие, и те, кто не Блок, кто и не великий, а просто, ну, хотя бы всего просто поэт, ещё молодой, неизвестный, но все же — поэт, вот что важно! Вот начинающий, молодой Смеляков, вот его ещё ученические, заметно есенинские строки:

Нету прежних заминок, неловкости прежней,

Ощущенья, что сердце летит под откос,

Нет, как прежде, твоих, нарочито небрежно

Перехваченных ленточкой, светлых волос…

Да, «нарочито», а не нарочито, и по-есенински, вырвавшееся из сердца, и не есенинское уже и ещё не смеляковское, а уже и его… Словом, это прежде всего очень естественно поэтично, это уже поэзия. Интонации своей, смеляковской, ещё и нет, но она уже и есть, скорее угадывается, чем есть, а уже, раз прочитав, не забыть её. Потому-то я и носил её в сердце, в памяти, однажды прочитав на войне, где не до этого «нарочито небрежно» было мне, с неразборчиво-машинописного листка… И сам автор забыл эти стихи, а я, составляя его книгу «Работа и любовь», в новом, намного расширенном против первого издания варианте привёл ему всё наизусть, и мы включили их, эти стихи, в книгу. Так были они впервые опубликованы. И стали переиздаваться.

По-разному входят в душу поэты. Один ложится на неё легко и, словно бы опалив её, остаётся в ней навсегда. Другие исподволь, вкрадчиво проникают в неё, чтобы потом уж стать её неотъемлемой частью. Третьи словно вламываются в неё, вызывая даже не вполне приятные, навязчивые даже ощущения, и опять же — с ними потом срастаешься. Четвертые даются куда как не сразу, порою кто-то, возможно, не сам ты, должен открыть для тебя этого художника. Я, например, далеко не вдруг дошёл до Блока, поднялся до него, хотя почти сразу же почувствовал, что это огромное явление, что он даже тем своеобразнее, чем вроде бы привычнее. Но кого бы я ни припоминал, кого я помню и люблю, будь то поэт в стихах или в прозе, главное, поэт, я неизбежно ловлю себя на том, что, видимо, всё же самой сокровенной из всех сокровенностей является мелодия, которая звучит во мне при этом припоминании, музыка слова, собственно, то, что называем мы в поэзии своей интонацией. И первый признак старения таланта, его одряхления — это сначала вяловатость, а затем и ритмическая размытость, наконец исчезновение упругости, переливчатости самого дыхания, когда и страсть и робость — всё в нём слитно чувствуется, и возбуждает, и тревожит, и волнует тебя.

И прежде всего я обычно чувствую свою неудачу в натужности, в неестественности ритмической, если её счастливо не уловил я в какой-то вроде бы случайно пришедшей строке и не развил потом в строфе, в стихотворении в целом. И вот ведь какая тут напрашивается волей-неволей мысль: что всё подлинное, неподдельное начинается в тебе с музыки, с неслышимой ещё, а только как бы угадываемой, предчувствуемой, неуловимой нити мотива, того, который потом даст тебе чувственно-духовные крылья, понесёт тебя на них широко и плавно или порывисто и круто, в зависимости от твоего настроения и проникновения в него.

Если уж говорить о том, что чаще всего расхолаживает меня как читателя к стихам многих моих же знакомых, так это готовый, взятый напрокат ритм, не пережитый, не перечувствованный, а именно взятый в готовом виде, напрокат. ещё полбеды, если узнаёшь, чей он, откуда, хотя и это беда, раз она обезличивает. Но когда и чьих-то, но всё-таки личных чёрточек он лишён, когда он просто расхожий, стёртый,— тогда даже и найденный красочный оттенок, цвет не спасает, и мысль даже, хоть она и своя, становится если не чужой, то какой-то отчуждённой. Рифмические формы живучи, они даже извечны. Но как отличаются ямбы того же Блока от пушкинских ямбов! Как близкий Блоку Есенин, а тем самым и Пушкину Есенин непохож на Блока!

Как удивительно разнится с Пушкиным ближайший ему Лермонтов! Я уже не говорю о Некрасове с его лермонтовской, но ещё более близкой нам и не только по времени, по чувству, по его гражданственной окраске иронией и болью. А песенность, изначально возбуждённая Некрасовым, Кольцовым, Никитиным и Шевченко, песенность наших Твардовского и особенно Исаковского, а затем и Прокофьева… Здесь, пожалуй, как лица человеческие, и ни одного — чтобы абсолютно были схожи, даже если они лица близнецов — они не одинаковы. И только бездарность нарушает этот закон природы поэзии.

И всё же в самом этом законе заложен ген, что ли, новизны, возбуждающий непреодолимую жажду поиска мотива, мелодии, совсем своей для каждого. И у каждого художника, в каждой настоящей вещи, в стихотворной или прозаической, отсюда начинается его неповторимость. И никак не спутаешь прозу Толстого с прозой Тургенева, Шолохова и Леонова, стихи Пушкина и Лермонтова, Блока и Есенина, Некрасова и Кольцова, Исаковского и Твардовского, как ни родственны, как ни близки они в своей интонационной и лексической основе. А Тютчев и Фет!.. И не только смысловой своей сосредоточенностью отличишь сразу Тютчева, такого своего, понятного Фету по самому духу его поэзии. У Фета в неподвижном предмете самом — чувство действия. И задыхаешься от словно бы летящего неподвижного пространства: «И саней далёких одинокий бег», а у Тютчева оно, это пространство — одухотворённая душевная и духовная собранность: «Вот тот мир, где жили мы с тобою», он словно бы весь — человеческая душа, её потаенный смысл.

Он тоже уносит тебя в дали, но эти дали такие же русские, только они тютчевские, они в глубь Души устремлены, а не в пространство земной, летучей необъятности, в которой, казалось бы, движение, даже нынешнее ракетное, должно бы замедляться от её бескрайности, а вот поди ж ты!.. Но это я уж, кажется, очень далеко ушёл, увлёкшись. Хочу как-то и сам стать сосредоточеннее, ведь речь же идёт о том, как мы пишем.

И как это ни рискованно рядом с такими высотами, а никуда не денешься без них, без этих высот, и совсем не взлетишь, хоть век наш и космический. Меня всегда не только смущает, а тревожно совестит, когда мы примериваемся и поэзией к веку, берущему всё большие высоты технические. Механическое перенесение этого и в нравственную сферу иногда заставляет содрогнуться: как после Толстого и Пушкина нам так же сопоставлять наши духовные поэтические достижение с их, как не краснеть при этом! Хотя, в общем-то, и поэзия не стоит на месте, и не идёт тем более, судя по её истинным достижениям, вспять. Видно, просто её прямая и косвенная зависимость от жизни, от времени далеко не в той плоскости и не в той очевидности, в которой мы стараемся её представить себе.

Она всецело зависима от времени, и в то же время она не может быть, оставаясь собой, то есть поэзией, быть его рабой, рабой его установок, что ли, её правда более постоянна, что ли, она может показаться несозвучной, даже неправдой сегодня, но завтра, но в будущем она должна быть только правдой и ничем другим, правдой до конца и никак иначе. И потолок, видимо, который всё увеличивает авиация на наших глазах, в поэзии набирается мучительно медленно, с неизбежными приземлениями. И не случайно же, и не только от злого умысла многие из наших поэтических духовных высот отвергались, как чуть ли не падения, им как раз отказывалось в высоте, в сравнении с техническими и прочими достижениями века. Но поэзия, как говаривал Маяковский, «пресволочнейшая штуковина»… И будущее ещё не раз подтвердит это!.. её всё решительнее реабилитирует будущее, тем более наше, коммунистическое будущее.

Раз уж идёт речь и о себе, хочется сказать и о набирании собою хотя бы самого необходимого духовного потолка, чтобы решиться доверить себя строке. Я уже говорил, что непроизвольность душевного порыва ломает все логические, целеустремлённые намётки, нацеленные соображения. И может, самую неуловимую, но и самую принципиальную роль играет в этом достигнутый тобою духовный потолок. Та высота, которую ты смог набрать, мысленно переживая, как свою, жизнь людей, стараясь понять, что в ней справедливо и что несправедливо. Что временно и что из временного рассчитано на будущее, в чём есть живучая злободневность духа.

Когда отдашь себя сполна без оглядки, что мне, например, удаётся крайне редко, тому, как и что ты не раз прочувствовал на этом мучительном подъёме, тогда долго, иногда очень долго чувствуешь себя опустошенным. И кажется, что уже никогда тебе не возродиться. Вот здесь-то и вспоминаешь каждый раз пушкинское «и средь людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Но потом, с годами, это всё труднее, потому что требования к себе растут, а силы неизбежно убывают, и рост требований намного обгоняет рост твоих возможностей, всё же снова рвёшься выразить то, что растёт в тебе и с чем тебе всё тяжелее опереться на крыло, чтобы не приземлиться до обывательского существования.

Всё меньше я радуюсь с годами, видя свои опубликованные новые стихи, всё больше мне стыдно и горько за себя, что я не так, как хочется, как стремился, не совсем то, а может, и совсем не то, выразил, что мучило и беспокоило меня. Особенно это преодоление злобы дня, уходящей вместе с самим днём, эта настырность, навязчивость его фельетонности, когда так тоскуешь о возвышенном, а день всё острее, всё неотвязнее кричит в тебе, рвётся из тебя в стихи — как не пренебречь им совсем и уберечь его, его неповторимость, что только и способно сделать стоящими стихи в долговечности. Всё чаще выражаю себя и для себя словами Гейне: «На проклятые вопросы дай ответы мне прямые…»

И всё же есть что-то очень похожее на счастье, а может, это только и есть единственное счастье в этом беспокойном поединке с тягой к сопротивлению тому, что льстит, что соблазняет на лукавую лесть своему дню, сильному века сего. Ведь только оно и сулит одушевление, то просветление, которое мы зовём вдохновением. Нет, вдохновение — это не горячечный бред, когда лихорадочно исписываются стопы бумаги в одну ночь, а утром всё рвёшь, как одержимую графоманию. Кстати, заметил я: графомания и гениев не щадила, она и в них прорывалась. Но нам-то утешением это служить не может. Гипноз гения и её облагораживает, очищает от пошлости. Гении и банальностей не боятся, как бы даже могут блеснуть ими… А нам это непозволительно. Так вот вдохновение, как я его чувствую, это не горячечное, воспалённо одержимое состояние, а то, я бы сказал, полное владение своим с набранной высоты прозрением, когда наступает ясновидение, даже, кажется, холодное, когда рука тверда, точно рассчитана, а вместе с тем и одушевлена, и проникаешь глубже того, что видишь, как бы открывая иной, новый для тебя горизонт, где так, оказывается, просто и так далеко видится, чего обычно не видишь, что светится под непроницаемой поверхностью видимого. Вот это-то и вызывает во мне, уже как в читателе, известное восклицание: ведь я же это столько раз думал и чувствовал, почему же я этого не сказал!..

Очень не часты, но были у меня такие просветления. Больше других помнится мне, как рождались два стихотворения: «А думал я» — в 1944 году, когда я вернулся из отпуска в свою подводницкую часть. И «Прости», пришедшее ко мне в поле, на льговской земле, уже летом, кажется, шестидесятого года.

Позволю себе вспомнить, как они написались. Первое «А думал я» я сначала пытался выразить прозой. И набросок его сохранился у меня в прозе. Но, видно, всё же я неисправимый рифмователь. И пока не нашёл ритмического, стихотворного ключа к нему — у меня оно не написалось. А вот как почувствовал это «А думал я, что как увижу мать», — этот интонационный трамплин, рывок с него свершился сразу, и чувство высоты дало мне приземление: думал, что упаду пред нею, а не упал, всё произошло очень обычно, до осязаемого просто. О самом обычном, житейском прежде всего спросил, самое обычное сказал: «Есть ли орехи, много ли грибов?.. Давай, мамуся, хворост понесу»… Это, наверно, и была единственная правда в тот незабываемый миг во мне. И я её до конца высказал, не опошлив никакими прикрасами. Может, потому и драгоценен мне этот миг, как мгновенное уже могущее повториться счастье.

А думал я

Матери моей

Екатерине Ивановне

А думал я,

Что как увижу мать,

Так упаду к ногам её.

Но вот,

Где жгла роса,

В ботве стою опять.

Вязанку хвороста межой она несёт,

Такая старая, невзрачная на вид.

Меня ещё не замечая,

Вслух

Сама с собой о чём-то говорит.

Окликнуть?

Нет.

Так испугаю вдруг.

...Но вот сама заметила.

Уже,

Забыв и ношу бросить на меже,

Не видя ничего перед собой,

Летит ко мне:

— Ах, боже, гость какой!

А я,

Как сердце чуяло,

В лесу

Ещё с утра спешила всё домой...

— Давай, мамуся, хворост

понесу. —

И мать заплакала, шепча:

— Сыночек мой. —

С охапкой невесомою в руках,

Близ почерневших пятнами бобов,

Расспрашиваю я

О пустяках:

— Есть ли орехи?

Много ли грибов? —

А думал —

Там,

В пристрелянных снегах, —

Что, если жив останусь и приду,

Слёз не стыдясь,

При людях,

На виду,

На улице пред нею упаду.

«Прости» явилось мне как бы вдруг, хотя носил я его в себе много лет, это чувство нашей человеческой вины перед самым близким, любимым человеком. И только помню, как шёл я утром далеко в поле, и цветы только раскрывались по правую сторону тропинки, а когда возвращался, они зажмуривались от зноя по левую сторону. И во всём эти перемены, и в нас, думалось, вот так меняют и лицо и душу… И целая жизнь только что пронеслась передо мной в этом трудном «Не жизнь прожить, а поле перейти»…

Прости

Тоне

Не жизнь прожить, а поле перейти...

Но поле, поле...

Отчего ж так мало

Жизнь в годы бедствий сердце понимало?..

И ты меня за всё, за всё прости,

Судьба моя, несладкая отрада.

Единственный тревожный мой покой,

Но никакой другой мне и не надо,

И нет другой на свете никакой.

С неведеньем большого ожиданья,

С непраздничностью позднего свиданья,

Прости, что не таким, как ожидала,

Таким, как есть, меня ты увидала.

Что в горе ты не опустила руки

И голову в беде не уронила.

Что жили от разлуки до разлуки,

Что сына без меня ты хоронила.

И те, как кровь и как заря, цветы,

Что принесла на свежий холмик ты,

И всё в глазёнках чёрных наяву

Я утреннюю вижу синеву.

Прости — и сны мне новые навей.

Я теми — помнишь?— столько лет живу.

Прости, что меньше знаю сыновей,

Что часто ревновал тебя, родную,

И что теперь всё реже я ревную,

Всё чаще матерью тебя зову.

За скрытность скорби и невидность слёз,

За то, что столько сил твоих унёс.

Что надо было поле перейти,

Где столько павших,

Жизни не узнавших.

И что другого не было пути

У нас,

Так долго, трудно отступавших,

Но победивших всё-таки...

Прости.

Бывали у меня и такие порывы, когда я за одно утро целую огоньковскую страницу стихотворений написал, и не стыдно мне за них и сегодня, через добрый десяток лет, а бывало и по семнадцать вариантов одного и того же стихотворения, и не все последующие были лучше, некоторые ухудшались, уже слишком занянченные, утратив непосредственность, а, главное, не «неправильности», которые как раз часто и делают верным целое. Здесь уместнее, думается, сослаться на известное читателю, на пушкинское «Ты у окна своей светлицы горюешь, будто на часах» — вот это «горюешь» рядом с «на часах» куда точнее в своей сложной простоте самых точных фактических определений. Их-то, таких неожиданных и непривычных, логически вроде бы странноватых, как раз чаще всего и не хватает нам.

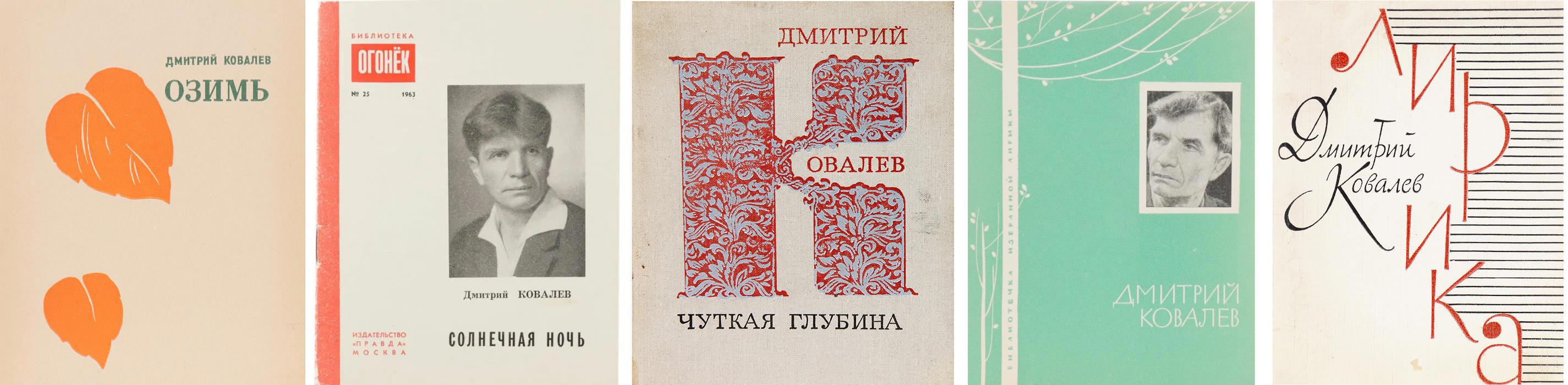

Книги у меня тоже складывались по-разному. Обычно три-четыре года уходило на каждую из них, хотя объём их был два-полтора листа. Наиболее объёмная, однако, «Зябь» была написана на одном дыхании, как говорится. Не обошлось, конечно, без издержек, без лишнего, но и в тех, что писались годами, были тоже свои, и немалые, издержки. Главное, что есть и такое, что не заставляет потом краснеть перед собою, а не только перед людьми.

Особенно мучительной для меня оказалась книга «Тревожная совесть». На неё ушло почти четыре года. И её название, ко многому обязывающее, но тем не менее иного я не смог найти, более, на мой взгляд, соответствующего тому, что я чувствовал все эти годы, может, покажется читателю не вполне соответствующим. И это потому, что не всё, что меня тревожило, я осилил, не всё до конца мог высказать. Сказалось, главным образом, то, что возраст прибавляет понимания, но убавляет силы чувства, без которого не донести себя, своей боли и тревоги. И нет, не внутренний редактор, не в нём тут преграда, а в том, что не всё и от себя зависит, даже если ты отважился, дерзнул на правду до конца, которая больше в завтрашнем, чем в сегодняшнем, даже более того, уязвима с точки зрения сегодняшней бесспорности.

Острота всегда обоюдоострая, если она не угодлива и не лукава, не расчётлива себе и тем, от кого зависим, в угоду. И она всегда ущербна, если что-то в ней приспособлено, что-то произвольно.

Не думаю, что всего себя отдашь, безоглядно, даже если отважился на это убеждение, одержимо, до конца выложишь свои самые заветные откровения — может, только в том и заключается крупность таланта: чем он более способен высказать всё до конца, что он сумел понять с точки зрения будущего, тем он значительнее и для настоящего. Суесловие появляется там, где или человеку нечего сказать, или он юлит, делая вид, что он живёт всерьёз видимостью правды, а не ею самою. Как ни страшусь этой мелкости, измельчания, как ни брезгую ею, она обступает меня, глушит во мне то, что не даёт мне покоя, с чем я только и мог бы, кажется, обрести опирающееся на противоречивость единство, упругое равновесие, когда насущные задачи дня неотделимы от будущего в главной сути своей, и ты этим несдержанно, раскованно, широко и просторно живёшь, как дышишь морем, его неиссякаемой свежестью.

И не записная книжка, без которой я не могу представить себя, как без самого доверительного своего друга, не память, которая всё же самое наболевшее бережёт надежнее всего, хотя может потерять, утратить неповторимое выражение его, форму, найденную счастливо, в которой бы единственно и донести переживаемое, но и не она даже, слабеющая уже память, не могут, если не удастся вложить это в стихи и высказать ими то, чего никому другому не дано высказать, уже не раскроют тебя читателю. И тревожность совести прежде всего в этом, а не в чём-то другом, более объективном, менее личном.

Год издания: 1979

Так как же я всё-таки пишу?.. Как думаю. Оставаясь наедине с жизнью, каждый раз чувствуя одно и то же, только по-разному: что мне выразить до конца всего, что во мне зреет, что уже и перезрело по вине той же невыразимости сокровенного и невозвратного, что и не только я сам повинен во всём, а и многое в жизни, в её власти дня над невременным, которое и посмеется после, но уже после, когда не будет меня, над тем, над чем я и горько и одиноко смеялся, и порадуется тому, чего я так ждал и на что единственно надеялся. И только берёт за живое, если удаётся его схватить при всей его зыбкости верной строкой и передать читателю.

Очень терзает меня наше растущее вещественное благополучие, лёгкая утолимость духовной жажды, даже этакая духовная сытость от сытости желудка. И поэзия, к сожалению, заражается этим приторно сладковатым недугом довольства, духовной, я бы сказал, показухи. С уходом таких поэтов, как Твардовский, Исаковский, Прокофьев и Смеляков, резче чувствуешь размывающую силу духовной сытости, её обтекаемую, легко увлекающую способность усыплять совесть, а не только всеядного потребителя, у которого про себя один главный резон: «Пей, гуляй, однова живём». Очень одиноко без больших ушедших поэтов чувствуешь себя, очень сурова мера ответственности перед нашими идеалами. И оставаться наедине с жизнью всё более гражданственно, если мечта твоя — поэзия.

Нет, не ради того, чтоб кого-то чему-то научить, пишу я эти строки. Пишу как бы в надежде, что вот поделюсь наболевшим, что уже, кажется, невмоготу носить одному в себе, и станет не то чтобы легче, а скорее увереннее, мужественнее, чище, честнее на душе — и укрепится надежда доосмыслить, а там, может, и станет это стихами, ради которых стоило жить, стоило всё это пережить, испытать вместе со всеми, с кем и не был никогда знаком. Биография только этим и богата по-настоящему. Биография художника — особенно. В данном случае речь идёт не о событийной биографии. Она хоть и немаловажна поэту, но, конечно, при соответствующих ей способностях, как у Горького. Теперь многие делают биографию как бы по заранее намеченному специально для писательства плану: объездит и облетает всю страну, переменит десятки мест и работ, готовя себя к поэтической карьере. Дух захватывает от одного пересказа, где он был, что знает, чем занимался, что видел. А в стихах это всё выглядит так неинтересно, так заурядно, непоэтично. Важна, видимо, в данном случае биография духовная: что пережил ты, думая о судьбах людей, народа, что передумал ты в беспокойные ночи этих переживаний.

У Пушкина внешне биография не так уж и богата, но она безгранична, всеобъемлюща духовно. И в каждой его строке это отозвалось прекрасно, удивительно отозвалось, потому что удивленно, неприцельно, а всей страстью своей натуры, всем порывом своего благородства, пренебрегая любыми, даже смертельными опасностями, он отдавался ей, неизведанной и неизвестной, а потому каждый раз открываемой стихии будущего. И в этом, наверно, смысл поэтической устремлённости.

И ничего нет губительнее для неё, чем пожертвовать красотой её во имя красивости, создать видимость красоты, которая, кстати, в поэзии часто даже затмевает настоящую, неподдельную красоту в глазах массового её потребителя, падкого на всё броское, способное даже модой стать. В одном из районов Курской области я был поражен усердием местного начальства показать себя в лучшем виде вышестоящему товарищу, который должен был пожаловать сюда на отдых. Если бы мне эту историю просто рассказали, я, пожалуй, счел бы её за оскорбительный наговор, а то сам, своими глазами видел, как за одни-двое суток была построена прекрасная асфальтированная дорога, где были яма на яме и где разбивались машины, вязли в грязи. Как было всё покрашено, вымыто, подчищено, продавщиц одели в новые шёлковые платья, внушили им быть вежливыми и «выбросили», как говорят, колбасу, которой здесь давно не было, на прилавки, и арку поставили над ступеньками, тут же положенными для того, чтобы на насыпь железнодорожного полотна было приятно подыматься к вокзалу.

И все во всеуслышание были очень благодарны приезжающему высокому товарищу, что и средства, и техника, и щебень, и всё нашлось для видимого сверхпроцветания района. Было это во Льгове. И я невольно думал — как живуче то, что уже замечено художниками слова и кисти и выражено в прошлые века. Теперь это, сказали бы, нетипично. Да и не ново, если думать о неповторимости художественных явлений. Но и живучесть показного от того, что о нём уже и сто и более лет известно в литературе, не становится более слабой. И как бы поэзия ни была чужда фельетонности, совсем не чувствовать действительности она не может, если она правда, ни в чём не уступчивая правда.

Радость нашего бытия не снизится оттого, что есть в нем ещё и низкое, наоборот, она станет выше, видя всё как есть, но чувствуя, что она поднимается над этим иронией видящих это людей, непримиримостью их, партийной их совестью, отвергающей зло… Люди одухотворены идеями, которые как чужеродное отрицают это всё и готовы идти против показного благополучия, которое заслоняет собою настоящее, видимое без прикрас на каждом шагу, и прекрасно настоящей красотой, а не деланной красивостью.

Вот так бы и писать. И лирику прежде всего. Да одного желания, одной решимости и бесстрашия мало. Потому и верится в талант, что только ему это при любых условиях под силу.

Любое иждивенчество, а тем более духовное, противопоказано таланту. И если оно проявляет себя в поэзии, то это прежде всего признак бесталанности. Вот много сейчас осуждается так называемая книжность. Но по настоящей книжности иногда и затоскуешь, если за книжность выдаётся то, что взято в готовом виде из более талантливых прежних книг. Это, простите, не книжность, а бессовестное заимствование, опошление известного, но не пошлого.

Книжность — это когда чувствуется книжная, высокая культура у автора, когда налицо книжная школа. В таком смысле высокий дух книжности присутствует и у классиков. Но ни один из них не вышел из книги, ни один не обезличен ею. И если они даже пишут одинаковыми размерами, народностью языка родственны и многим другим, они все же настолько непохожи, что и без подписи их сразу же отличишь, потому что по духу они разные, каждый личность, темперамент, характер, каждый неповторим. И не то в них главное, что в них общего, а то, что доступно только одному из них.

А как я пишу, если и можно увидеть, так только из моего отношения к пишущим и к себе, а главное, к жизни, с которой я всегда остаюсь наедине, и когда мне в редкие счастливые минуты пишется, и когда подолгу я не в силах и двух слов связать.

***

***