Ступени развития военного флота в 19 веке.

Автор: любой господи1. Силовая установка и движитель.

- Роберт Фултон — американский инженер и изобретатель, создатель первого коммерчески успешного колёсного парохода «Клермонт» (построен в 1807 году). На судне установили паровой двигатель Уатта, длина — около 43 метров, ширина — около 4,5 метров.

- Первая паровая землечерпалка, построенная в России. Чертежи машины разработали в Петербургском институте путей сообщения в 1809 году под руководством А. Бетанкура. В 1811–1812 годах землечерпалку построили на Ижорском заводе.

- В России первый колёсный пароход «Елизавета» построен в 1815 году, курсировал по линии Санкт-Петербург — Кронштадт.

- В 1829 году Г. Морган (США) изобрел гребное колесо с поворотными лопастями, что позволило значительно повысить частоту вращения колёс и уменьшить их диаметр почти в 2 раза.

- Экскаватор. Активное строительство железнодорожных полотен в 1830-х годах и нехватка рабочих сподвигла американского механика Уильяма Смита Отиса в 1832—1836 годах изобрести первый одноковшовый экскаватор. Экскаватор Отиса был неполноповоротным и передвигался по рельсам. У него был ковш объёмом более одного кубометра и паровой двигатель в 15 лошадиных сил[7]. Патент на «кран-экскаватор для раскапывания и удаления земли» был получен в Филадельфии 15 июня 1836 года, однако из-за пожара вся техническая документация была уничтожена, и вторично патент был выдан в 1838 году. До 1840 года было построено 7 экскаваторов Отиса, из которых 4 в 1842 году были проданы в Россию для строительства железной дороги Санкт-Петербург — Москва. Впоследствии они были перепроданы на Урал и в 1848 году впервые в мире использованы при разработке железной руды в Нижнем Тагиле. Первый русский экскаватор был построен в 1902 г. на Путиловском заводе.

- В 1839 году в Англии был построен первый в мире винтовой пароходArchimedes.

- HMS Rattler (Корабль Её Величества «Рэттлер») — британский парусно-паровой шлюп был спущен на воду 12 апреля1843 года на верфи в Ширнессе (англ.Sheerness Dockyard), после чего в течение двух лет проходил испытания. 12 декабря1844 года в ВулвичеHMS Rattler был включён в списки Королевского флота.

- 1861 год — Дэниел Адамсон получил патент на двигатель с многократным расширением, в котором три или более цилиндров соединены с одной балкой или коленчатым валом. Он построил двигатель с тройным расширением для Victoria Mills, Дакинфилд, который был запущен в 1867 году.

- 1866 год - форсунка Шпаковского.

- 1870 год - нефтяное отопление котлов на пароходах каспийской и волжской флотилий.

- 1871 год — Шарль Норман из Гавра в 1871 году установил двигатель тройного расширения на речное судно на Сене.

- В 1872 году сэр Фредерик Дж. Брамвелл сообщил, что судовые двигатели, работающие под давлением от 45 до 60 фунтов на квадратный дюйм, потребляли от 2 до 2,5 фунтов угля в час на указанную лошадиную силу.

- 1874 г - форсунка Шухова.

- 1881 год — Александр Карнеги Кирк построил SS «Абердин», первое крупное судно, успешно оснащенное двигателем тройного расширения. Успех был обусловлен решением проблемы создания котла, способного работать при (на тот момент) высоком давлении, необходимом для реализации преимуществ двигателя тройного расширения.

- 1887 год — спуск на воду HMS«Виктория», первого линкора с двигателями тройного расширения.

- 1891 год — судовые двигатели тройного расширения, работающие под давлением 160 фунтов на квадратный дюйм, потребляли в среднем около 1,5 фунта угля в час на указанную лошадиную силу.

- В 1884 году Парсонс запатентовал многоступенчатую реактивную турбину. В ней при меньшей скорости вращения энергия пара использовалась максимально благодаря тому, что пар, проходя через 15 ступеней, расширялся постепенно.

- 1893 год - водотрубный котел Шухова.

- В 1894 году турбина Парсонса была установлена на быстроходное судно «Турбиния». Вскоре паровые турбины начали массово использовать на быстроходных судах. В 1899 году появилась первая электростанция, на которой были установлены турбины Парсонса.

- 1900 г. турбины Кертиса .

2. Прицелы и приборы управления огнем.

Горизонтально-базисный дальномер Петрушевского создан в 1868 году. Измерение дальности проводилось на основании математических расчетов треугольника, полученного пеленгами на цель с двух разных точек побережья. Расстояние между этими точками было известно и называлось базой дальномера. Величина базы была довольно большой и достигала 800–1500 метров. Такие дальномеры позволяли вести сосредоточенный огонь по одной цели с нескольких батарей с использованием электрических средств связи. В 1899 году усовершенствован капитаном Лауницем путем совмещения его с индикатором Давыдова, выдававшим упреждение при движении цели по горизонту. Но подобные серьезные усовершенствования проводились только в России.

Дальномер Прищепенко принятый на вооружение в Российской Империи с 1881-го года, где угломерный пост мог быть один, замеряющий угол с высоты над уровнем моря до корабля-цели.

Опыт крепостной артиллерии дал определённый задел и для морских дальномеров, хоть сами их на кораблях применить было и невозможно. Нет, конечно, угломерные посты на кораблях помещались бы без всяких проблем, но вот строить корабли таких размеров, чтобы дать угломерным приборам достаточную горизонтальную или вертикальную базу, было бы, мягко говоря, накладно, не говоря уже о влиянии качки на точность измерений. Собственно, опыт береговой артиллерии заключался в механизации и телефонизации передачи информации от поста к посту и от постов к артиллерии, и, в конечном итоге, управлении огнём артиллерийских батарей крепости или корабля как единого целого, а не отдельных орудий, зависимых от глазомера и навыков каждого наводчика.

Микрометр, как наиболее ранний массовый дальномер, наглядно показывает, что для военно-морской оптики нужно было не столько изобретение дальномера, сколько возможность его производить и применять.

Первый патент на микрометр был получен в 18-м веке, а принципы его работы восходят ещё ко временам Галилео Галилея, но лишь с появлением надёжно работающей и точной механики в серийном производстве и качественного оптического стекла, в последние десятилетия 19-го века, прибор стал пригоден к массовому производству. Его быстрому распространению способствовали небольшие размеры и стоимость микрометров.

Даже в исходном своём виде, микрометр конструкции Люжоля, первым поступивший на вооружение Русского Императорского флота в 1882-м году, был достаточно лёгким и компактным, чтобы пользоваться им с рук. Разумеется, для точности и удобства измерений предпочтительно было жесткое основание.

Конструктивно, микрометр - это астрономическая подзорная труба, линза-объектив которой разделён надвое по вертикали и помещён в две отдельные оправы. Одна из оправ закреплена неподвижно, вторая же может наклоняться. Прибор использует оптические свойства линз - каждая из половинок даёт полное изображение предмета, но, пока они стоят в одинаковом положении, оператор видит лишь одно изображение, потому что они, целиком, накладываются друг на друга. При известном фокусном расстоянии у прибора, он мог использоваться для измерения угла зрения на предмет (корабль, в данном случае), при известном габарите предмета. Высотой самого наблюдателя над уровнем моря - палубы/мостика корабля, с которого производится измерение - принято было пренебрегать, для упрощения расчётов, погрешность считалась незначительной.

Микрометр Люжоля имел только одну измерительную шкалу - с углом зрения на наблюдаемый предмет, получаемым из положения линз-полуобъективов. Чтобы его получить, оператор микрометра сдвигал линзу до тех пор, пока не получал два изображения стоящих прямо друг над другом. Зная высоту объекта - до верхушек мачт или труб наблюдаемого корабля - и измерив угол зрения, можно было рассчитать расстояние до наблюдаемого объекта.

Прибор требовал не только знания размеров наблюдаемого предмета, но и дополнительной работы с таблицами. Этот недостаток был устранён офицером царского флота Мякишевым, доработавшим прибор в 1898-м году установкой барабана со связанными шкалами дальностей и размеров. Теперь, при измерении, оператор микрометра сразу видел и расстояние до цели, не тратя времени на таблицы. Также, при известной дистанции, возможно было измерить высоту наблюдаемого предмета. Несмотря на некоторое усложнение конструкции, микрометр остался компактным и лёгким, ручным, по корабельным меркам, прибором.

Оптические горизонтально-базовые дальномеры фирмы Барр и Струд появились в 1888 году. Приняты в британском флоте в 1892 году. В русском флоте в декабре 1901 году, но к 1904 г. его получили только броненосцы.

Система управления огнём Гейслера — система приборов управления стрельбой (ПУС) петербургского завода Н. К. Гейслера образца 1893/1894 годов. Обеспечивала передачу данных между дальномерными постами, боевой рубкой, центральным постом, орудиями и погребами боезапаса.

Устройство

Система состояла из передающих и получающих устройств, связанных 47-жильным кабелем под постоянным напряжением 23 В. Некоторые приборы:

- На дальномерной станции — дальномерный ключ для передачи расстояния до цели в боевую рубку и к орудиям, контрольный дальномерный циферблат, который показывал ту же дистанцию, что получали орудия.

- В боевой рубке — дальномерные циферблаты, принимающие информацию от разных дальномеров, отдельный дальномерный указатель и дальномерный ключ для передачи к орудиям скорректированной дистанции, размыкатели для переключения режима передачи расстояния (от дальномеров или из рубки).

- Около орудий — боевой циферблат, который показывал направление на цель и команды стрельбы, и дальномерный циферблат, показывающий расстояние до цели и тип используемых снарядов.

- У входа в артиллерийские погреба — снарядные указатели для передачи информации о том, какие снаряды необходимо подавать.

Принцип работы

Управляющий стрельбой артиллерийский офицер вводил данные для стрельбы на дающие (передающие) приборы системы Гейслера. Например:

- Боевой указатель — алидада на градуированном диске со зрительной трубой, при повороте этой трубы на цель выбранное направление передавалось на принимающие указатели у орудий.

- Сигнальный указатель — передавал команды: «дробь», «атака», «короткая тревога».

- Снарядный указатель — сообщал к орудиям и в погреба информацию о том, какими снарядами необходимо вести огонь (бронебойными, фугасными и т. п.).

На кораблях 2-й Тихоокеанской эскадры система Гейслера была модернизирована: она могла из боевой рубки передавать к орудиям поправки целика и сообщать расстояние от своей отдельной дальномерной станции в каждую группу.

Недостатки

- Отсутствие счётно-решающей части — приборы «управления» по сути представляли собой только линии связи.

- Требование большого количества ручных расчётов — несмотря на наличие приборов, автоматически считающих высоту прицела, система Гейслера требовала много ручных расчётов.

- Использование орудийных прицелов наводчиками орудий — автомат высоты прицела рассчитывал прицел для момента, когда корабль стоит на ровном киле.

В 1911 году появился так называемый столик Дрейера (или же Dreyer Fire Control Table) по имели его создателя, англичанина Фредерика Чарльза Дрейера. Он объединил получение информации с дальномеров, от экипажа корабля, анемометра, гирокомпаса, лага, флюгера на одном приборе(том самом столике) для обработки всего этого на механическом калькуляторе Дрейера (не в честь Фредерика, а Джона, его брата). Когда этими устройствами оснастили новейшие линкоры, артиллерийские офицеры прям вздохнули с облегчением, по их словам: «Столик Дрейера предоставил нам свободу от бесконечных вычислений».

В 1916-ом появился первый элетромеханический компьютер (не калькулятор!) Форда, который в непрерывном режиме обрабатывал поступающие данные и решал дифференциальные уравнения. В отличие от англичан, где основные расчёты брал на себя главный артиллерийский пост в боевой рубке и пост управления огнём на фок-мачте, американцы же все расчёты проводили на артиллерийском посту в глубине корабля, что усложняло коммуникацию на техническом уровне ПМВ, но повышало живучесть системы. В США гордились, что за 2 мин с 18 км дивизия кораблей могла добиться 19 попаданий.

В 1880 году в Австро-Венгрии Августом Фидлером был запатентован прицел, основанный на схеме рефракторного телескопа - он наконец-то получил приемлемую длину и возможность установки прицельной сетки.

В 1886 году фирма "Цейс" создала хорошее оптическое стекло.

В 1898 году в ходе Испано-американской войны флот США в сражении при Сант-Яго впервые применил для наводки орудий оптические прицелы, что существенно повысило меткость стрельбы.

3. Снаряды.

Мелинит.

В 1771 году Питер Вульф получил тринитрофенол действием азотной кислоты на природный краситель индиго. В 1842 году установил Лоран получил мелинит нитрованием фенола. В 1869 году метод получения мелинита был усовершенствован Шмидтом и Глутцем. Длительное время мелинит использовался как жёлтый краситель для шерсти и шёлка и не считался взрывоопасным веществом, хотя взрывчатые свойства пикратов были обнаружены ещё в 1799 году Велтером. В 1887 г мелинит приняли для снаряжения артиллерийских снарядов во Франции, в 1888 г в Великобритании и Германии.

Пироксилин.

В 1832 году химик Бракконо синтезировал пироксилин. Работы продолжил в 1862 году англичанин Фридрих Абель, которому в 1868 году удалось получить прессованный пироксилин. В 1880 г Менделеев нашел безопасный метод сушки пироксилина спиртом.

Тротил.

Тринитротолуол был получен в 1863 году немецким химиком Вильбрандом. В 1891 году в Германии началось промышленное производство тротила. С 1902 года в германской армии начали использовать боеприпасы, снаряжённые тротилом вместо мелинита. В России промышленное производство тротила началось в 1909 году на Охтинском заводе по немецкой технологии.

Тетрил.

Впервые был получен в 1877 г. Начал использоваться в качестве вторичного заряда в капсюлях-детонаторах и прочих средств подрыва с 1906 г в Германии. В России и Англии – с 1910 г.

Гексоген.

Циклотриметилентринитрамин был впервые синтезирован в 1897 году в Германии. Несмотря на то, что это было сделано специалистом прусского военного ведомства — инженером и химиком Ленце, в качестве основного потенциального предназначения этого вещества рассматривалась медицинское. Вещество обладало сходными свойствами с уротропином, который использовался как антисептик и препарат для лечения инфекций мочевыводящих путей.

В дальнейшем над улучшением лекарственных свойств циклотриметилентринитрамина начал работать другой германский химик — Геннинг, запатентовавший это вещество в 1899 году как динитрат уротропина. Ввиду своей сильной ядовитости медицинских перспектив новое вещество не получило и надолго оказалось забытым.

ТЭН.

Впервые был получен в Германии в 1894 г.

Порох.

Крупнозернистый порох, изготовленный традиционным способом в виде плоских листов, но просеянный для получения более крупных зёрен, был представлен в 1850-х годах майором армии СШАТомасом Родманом для его крупнокалиберных пушек. Призматический порох появился впервые в Северной Америке в 1861 г. В России призматический порох начали выпускать в 1865 году. В США Родман предложил в 1870 г. прогрессивный порох в виде дисков с отверстиями.

В 1875 году Ламмот дю Пон изобрёл шестиугольный порох для крупной артиллерии, который прессовался с помощью фигурных пластин с небольшим центральным стержнем диаметром около 1,5 дюйма (38 мм), похожим на гайку для колеса повозки (гексагональный порох). По мере горения зёрен центральное отверстие расширялось. К 1880 году в корабельных орудиях использовались шестиугольные пороховые зерна высотой 1 дюйм (25 мм) . Порох с очень крупными зернами, подверженный производственным дефектам, не устранял полностью опасность избыточного давления, как это продемонстрировало происшествие 1880 года на итальянском броненосце«Дуилио», в котором использовался порох, изготовленный на химическом заводе в Фоссано.

В 1882 году немецкая компания Rottweil разработала призматический коричневый порох (PBC), который также был принят на вооружение Королевским военно-морским флотом в 1884 году (шоколадный порох или какао-порох). Он ещё больше замедлял горение за счёт использования всего 2 % серы и древесного угля, полученного из ржаной соломы, которая не была полностью обуглена. Порох прессовался в призмы с центральным отверстием, похожие на 1,5-дюймовые (38 мм) шестиугольные гильзы DuPont.

Французский военно-морской флот вместо этого разработал медленно горящий порох на основе пороха-какао (Slow Burning Cocoa, SBC), в котором зёрна были размером около 3,1 миллиметра (0,12 дюйма); при этом сгорало только 40 % пороха, а остальное выбрасывалось в виде густого чёрного дыма.

Первый бездымный порох Poudre B на основе газового хлопка был представлен французским военно-морским флотом в 1886 году, что привело к быстрому развитию бездымных составов, которые заменили чёрный порох.

В России пироксилиновый порох был получен самостоятельно Г. Г. Сухачевым в 1887 г. К концу 1889 г. Охтинский завод разработал образец винтовочного пироксилинового пороха в виде пластинок, который при стрельбе из ружья Лебеля дал требуемую начальную скорость при допустимом давлении и значительно меньшем по сравнению с дымным порохом весе заряда. При дальнейшем испытании из отечественного оружия этот порох оказался неудовлетворительным. В конце 1890 г. в России был получен пироксилиновый порох на спирто-эфирном растворителе и в 1891 г. была изготовлена опытно-валовая партия пластинчатого пороха (весом в 20 т) для патронов трехлинейной винтовки системы Мосина.

Яркие страницы в историю пороходелия вписаны Д. И. Менделеевым и его сотрудниками в результате работ по синтезу пироколлодия и разработке на его основе бездымного пороха.

При активном участии И. М. Чельцова, М. Г. Федорова,. С. Л. Вуколова и Л. Л. Рубцова в 1892 г. были получены образцы пироколлодийного пороха и произведена ими стрельба из морских орудий. По заключению специалистов, производивших испытания, пироколлодийный порох оказался первым бездымным порохом из всех ранее испытанных, который не показал каких-либо неожиданностей. Порох Д. И. Менделеева сразу же внушил к себе доверие, так как все теоретические предположения о его свойствах были подтверждены опытными данными, полученными стрельбой из дальнобойных морских орудий.

В июне 1893 г. в России была произведена стрельба пироколлодийным порохом из 12-дюймового орудия, и инспектор морской артиллерии адмирал С. О. Макаров поздравил Д. И. Менделеева с блестящим успехом.

4. Пушки.

В 1822 году французский генерал Пексан высказал идею, что для повышения эффективности морской артиллерии «необходимы короткие пушки большого калибра, стреляющие с больших дистанций по деревянному флоту разрывными снарядами с большим разрывным зарядом». Для такой стрельбы Пексан разработал так называемые бомбические пушки, у которых казённая часть была утолщена для придания большей прочности, изменена форма каморы для размещения уменьшенного заряда, устранено дульное утолщение и для удобства заряжания сделано расширение канала у самого дульного среза — распал.

Первые эксперименты были проведены во Франции в 1822 году, по их итогам была принята 22-см бомбическая пушка и 80-фунтовая (36 кг) бомба к ней. Позднее для небольших кораблей приняли облегчённую пушку с 30-фунтовой (13,5 кг) разрывной гранатой (тяжёлые разрывные снаряды именовались бомбами, лёгкие — гранатами)

В Англии аналогичное орудие было принято в 1825 году под обозначением 8 inch shell gun, с 50-фунтовой (длина ствола 6 футов), а впоследствии — 54-фунтовой бомбой (длина ствола 8 футов). Позднее оно было признано слишком слабым для вооружения больших кораблей, что привело к принятию в 1838 году орудия того же калибра, но с более длинным стволом (9 футов) и 65-фунтовой бомбой. Все эти орудия не могли стрелять сплошными ядрами, так как имели сильно облегчённую конструкцию (например, 65-фунтовая бомбовая пушка весила 3302 кг — на 32 % меньше, чем того же калибра 95-фунтовая, рассчитанная на стрельбу ядрами, которая весила 4826 кг).

В России в 1833 году были приняты 3-пудовые (50 кг; калибр 273 мм) бомбические пушки для береговых крепостей и 2-пудовые (33 кг, 248 мм) для флота.

В 1858 году в России завершилось проектирование новой лёгкой четырехфунтовой (86,8 мм) пушки, бронзовый ствол которой имел шесть нарезов. Специально для этого орудия профессор Маиевский создал 4,6-килограммовую чугунную гранату, корпус которой имел выступы, входившие при заряжании в нарезы ствола. Это хитроумное устройство задавало вылетающему снаряду вращение. Такие снаряды устойчиво держались на траектории за счет того, что во время полёта они вращались вокруг своей продольной оси. В головную часть снаряда ввинчивалась медная ударная трубка, которая мгновенно воспламеняла разрывной заряд при попадании снаряда в цель.

После успешных полигонных и войсковых испытаний и некоторых доработок новое оружие было принято 10 августа 1860 года на вооружение армии.

В 1860 г. на вооружение Пруссии была принята стальная шестифунтовая пушка 6-Pfünder-Feldkanone C/61 с замком Варендорфа.

1863 год медные ведущие пояски снаряда.

1864 год клиновой замок Круппа.

1866 год обтюрирующее кольцо Бродвела для клинового замка.

1872 год обтюратор Банжа для поршневого замка.

37-мм револьверная пушка Гочкиса обр. 1873 г. и 37-мм одноствольная пушка Гочкиса обр. 1878 г

1885 год 47-мм и 57-мм пушки Гочкиса.

1889 год разработаны пушки Канэ.

1891 год 10/45-дм пушка.

1891-1892 год 75-203/45-мм пушки Канэ.

1895 год 305/40-мм пушка.

5. Броня.

- 1782 год — испанцы обшивали крыши и борта плавучих батарей железными брусьями при осаде Гибралтара.

- 1812 год — американец Стивенсон предложил бронировать корабли железными листами для противодействия пушкам противника.

- 1814 год — француз Анри Пексан высказался о необходимости бронирования кораблей.

- В 1845 году французский кораблестроитель Дюпюи де Лом по заданию правительства разработал проект бронированного фрегата. В 1854 году была заложена плавучая батарея Стевенса. Через несколько месяцев были заложены четыре броненосных батареи во Франции и ещё через несколько месяцев — три в Англии.

- В 1858 году заложен и 1860 году вступил в строй французский мореходный броненосец "Глуар" водоизмещение 5600 тонн.В 1861 году вступил в строй английский мореходный броненосец "Вэриор" водоизмещение 9300 тонн.

- В 1871 году в Великобритании изобрели броню типа «сэндвич» — две железные плиты, каждая из которых укладывалась на свою подкладку из толстых деревянных брусьев. Эта конструкция оказалась легче и надёжнее обычной кованой брони.

Броня компаунд появилась в 1877 году на английской фирме «Томсон»

Приблизительно в то же время, что и броня компаунд, появилась стальная броня. В 1876 году итальянцы провели конкурс по выбору брони для своих броненосцев «Дандоло» и «Дуилио». Конкурс в Специи выиграла фирма Шнейдер и Ко., предложившая плиты из мягкой стали. Содержание углерода в ней было около 0,45 %. Процесс её производства держался в секрете, но известно что плита получалась из заготовки 2 метровой высоты путём её расковки до нужной толщины. Металл для плит получался в открытых печах Сименса-Мартена. Плиты обеспечивали хорошую защиту, но были сложны в обработке.

В конечном счете стальная броня одержала верх, когда в результате развития металлургии было освоено легирование стали никелем. Впервые его применил Шнейдер в 1889 году. Проводя опыты над образцами с содержанием никеля от 2 до 5 % экспериментальным путём было выбрано содержание в 4 %. При ударных нагрузках плиты из никелевой стали были меньше подвержены растрескиванию и образованию осколков. Кроме того никель облегчал термообработку стали — при закалке плита меньше коробилась.

Но прогресс не стоял на месте и американец Г. Гарвей в 1890 году использовал процесс цементации для получения твёрдой лицевой поверхности стальной брони. Так как твёрдость стали с увеличением содержания углерода растет, Гарвей решил увеличить содержание углерода лишь в поверхностном слое плиты. Тем самым тыльная часть плиты оставалась более вязкой благодаря меньшему содержанию углерода.

В 1894 году фирма Круппа добавила в никелевую сталь хром. Полученная броня получила обозначение «мягкий Крупп» или «Qualitat 420» и содержала 0,35-0,4 % углерода, 1,75-2,0 % хрома и 3,0-3,5 % никеля. Подобный состав был применен ещё в 1889 году фирмой «Шнейдер»[8]. Но Крупп не остановился на достигнутом. Он внедрил процесс цементирования своей брони. В отличие от гарвеевского процесса он использовал газообразные углеводороды — светильный газ (метан) пропускался над раскалённой поверхностью плиты. Это опять же не было уникальной особенностью — такой способ применялся и в 1888 году до гарвеевского способа на американском заводе в Бетлехеме[2], и на французском заводе Шнейдер-Крезо. Уникальным броню Круппа делал способ закалки[9].

Суть закалки заключается в нагреве стали до критической температуры — когда происходит изменение типа кристаллической решетки и образуется аустенит. При резком охлаждении происходит образование мартенсита — твердого, прочного, но более хрупкого чем исходная сталь. В методе Круппа одна из сторон стальной плиты и торцы обмазывались глиноземом или погружались в мокрый песок. Плита помещалась в печь, разогретую до температуры выше критической. Лицевая сторона плиты нагревалась до температуры выше критической и начиналось фазовое превращение. Тыльная сторона при этом имела температуру меньше критической. Зона фазового превращения начинала смещаться от лицевой стороны вглубь плиты. Когда уровень критической температуры достигал 30-40 % глубины плиты, её вытаскивали из печи и подвергали капельному охлаждению[2][9]. Результатом такого процесса становилась плита с «ниспадающим упрочнением поверхности» — она имела высокую твёрдость до глубины порядка 20 %, на следующих 10-15 % шёл резкий спад твёрдости (так называемый лыжный спуск), а оставшаяся часть плиты была не упрочненной и вязкой.

При толщине свыше 127-мм крупповская цементированная броня была примерно на 15 % эффективнее чем гарвеевская — 11,9 дюймов крупповской брони соответствовали 13 дюймам гарвеевской брони[2]. А 10 дюймов брони Круппа были эквивалентны 24 дюймам железной брони

6. Связь.

Гелиограф .

В 1870-ых, Генри Кристофер Манс (Sir Henry Christopher Mance, 1840–1926), на основе гелиотропа, разработал первый гелиограф. Простой, легкопереносимый, не требующий питания и эффективный инструмент Манса, был важной частью военной связи на протяжении более 60 лет. Гелиограф был самым мощным и часто единственным средством связи в эпоху, предшествующую радио. Дальность связи до 15 км (зависит от высоты мачт). Двухзеркальные гелиографы позволяли производить передачу, даже если солнце находилось позади передатчика, могут работать не только солнечным, но и лунным светом, ночью, но не далее 15 км, а также другими искусственными источниками света (лампами) до 5 км. Для передачи сообщений используется азбука Морзе. Скорость передачи - до 16 слов в минуту.

Лампа Манжелена.

Этот прибор независимо друг от друга изобрели француз Манжелен и англичанин Алдис. Поэтому в разных источниках он называется или лампой Манжелена или лампой Алдиса. Широкое распространение гелиограф и лампа Манжелена получили в 1870-е годы и применялись в вооруженных силах Великобритании до 1960-го года, а в ряде стран Азии и Латинской Америки до 1975 года , а может и дольше. Масляную лампу (использовалось рапсовое масло) со временем заменила керосиновая, а потом к ней добавилась и карбидная, и наконец электрическая. Электрическая лампа Манжелена (Алдиса) применяется на флоте до сих пор. Дальность до 15 км.

Прожектор.

В 1873 году по инициативе начальника эскадры вице-адмирала Г. И. Бутакова прожекторы установили на фрегате «Петропавловск» в рамках броненосной эскадры Балтийского флота.

До начала 1880-х годов для боевого освещения на кораблях использовали одну электрическую машину, которая питала дуговую лампу в линзовом прожекторе. Как правило, на корабле было два прожектора: один — в носовой части, другой — в кормовой.

Евгений Павлович Тверитинов предложил новую схему коммутации, которая обеспечивала одновременное питание дуговых ламп в двух прожекторах. Для морского ведомства динамо-машины, аккумуляторы, прожекторы и другие электротехнические изделия изготавливал Электрический завод в Кронштадте, открытый по инициативе Тверитинова в 1883 году.

Голубиная почта.

После Франко-Прусской войны Германия первая установила у себя Военно-голубиную почту, учредив уже в 1874 г. станции в большинстве своих крепостей и центральную (она же опытная и учебная) у Берлина; крепостные станции сообщались как между собой, так и с центральной, при чем с последней или непосредственно, или через соединительные станции (Кельн, Вюрцбуре, Торгау).

Во Франции Военно-голубиная почта учреждена была около 1885 г.; крепости сообщаются с центральной (она же учебная) в Париже или непосредственно (северные крепости, удаленные менее 300 км) или через соединительные станции в Лангре (для восточных крепостей) и Лионе (для юго-восточных).

В военное время суда береговой охраны получали голубей из прибрежных станций (район действия на море — до 650 вер.).

Прибрежные станции с началом войны должны были передавать своих голубей на военные суда; с 1909 г. пользование флота голубями прекращено, в виду устройства на судах искровых (радиотелеграфа) станций.

Радиосвязь.

- В ноябре 1897 года Маркони построил первую стационарную радиостанцию на острове Уайт, которая обеспечивала связь острова с материком на расстоянии 23 км.

- В декабре 1901 года Маркони впервые осуществил радиосвязь через Атлантический океан: находясь в городе Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд, он принял сигнал, переданный азбукой Морзе из местечка Полду на полуострове Корнуолл (Великобритания). Сигнал преодолел расстояние в 3,5 тыс. км.

7. Торпеды.

История торпеды. Часть 1. Предшественники. - https://author.today/post/370919

История торпеды. Часть 2. Самодвижущиеся торпеды. - https://author.today/post/370927

8. Противоторпедная защита.

1874 год — испытания первой противоторпедной сети: металлической оцинкованной сетки из 20-сантиметрового провода, закреплённой на 12-метровых штангах (выстрелах) на борту судна. Сеть поднималась из воды на 1,2 метра, была погружена по киль судна.

Противоторпедные були появились в 1914 году благодаря начальнику Отдела кораблестроения британского Адмиралтейства Юстасу Теннисону.

9. Мины.

В 1812 году российский инженер Павел Шиллинг разработал электрический взрыватель подводной мины и в том же году успешно осуществил подрыв подводного фугаса с помощью электрического тока от батареи, расположенной на берегу. Затем об его изобретении надолго забыли, пока в 1832 году Шиллинг не сумел заинтересовать своим изобретением императора Николая Первого, повторив в его присутствии свой опыт. Императором были выделены средства на продолжение испытаний, а в 1832 году учрежден «Комитет о подводных опытах», в состав которого был включен и Б. С. Якоби. В 1840 году Комитет организовал практические испытание разработанных мин: на малом Невском фарватере было выставлено минное заграждение в шахматном порядке из 26 мин, на которое по течению был пущен гружёный бот, после последовательного подрыва четырёх мин он был полностью разрушен и затонул. После этого успеха работы были продолжены, под руководством Якоби разработано несколько конструкций мин и взрывателей к ним. Якоби создал морскую якорную мину, обладавшую собственной плавучестью (за счёт воздушной камеры в её корпусе), гальваноударную мину, ввёл подготовку специальных подразделений гальванёров для флота и саперных батальонов. В этом же году Б.С. Якоби разработал так называемые самовоспламеняющиеся электроударные якорные мины с ртутными и шариковыми инерционными взрывателями и угольными электрозапалами для оборудования оборонительных минных заграждений. Он испытал их в 1847 году в районе Ораниенбаума.

Мина Якоби обр. 1852 года устанавливалась под водой на тросовой минрепе и представляла собой зарядную камеру высотой 71 см и диаметром 53 см из медного листа с зарядом 9 кг дымного пороха. В центре верхней крышки был ударный взрыватель.

Разработанные им затем мины образца 1854 года имели пороховой заряд в количестве 10-14 кг, а мины образца 1855 года позволяли своим кораблям безопасно проходить над минными заграждениями и взрываться при прохождении над ними кораблей противника.

В эти же годы с помощью поручика Ф.Н. Чечеля, подпоручика М.М. Егорова, капитан-лейтенанта А.Н. Аболешева и других офицеров и матросов Б.С. Якоби разработал приспособление для постановки подводных мин с десантного судна при помощи стрелы и особое устройство, обеспечивающее постановку мин на заранее заданное углубление. Одновременно с разработкой под руководством Б.С. Якоби неподвижных подводных гальванических мин велись работы по созданию плавучих гальванических мин, которые были созданы в 1845 году. Позднее они были усовершенствованы поручиком М.М. Боресковым и подпоручиком И.А. Бельцовым и применены в ходе Крымской войны 1853-1856 годов. На реках Дунай и Буг поручиком М.М. Боресковым были выставлены донные мины-фугасы. На Буге впереди минных заграждений были заложены донные гальванические мины с зарядом в 52 пуда пороха (832 кг). Это были самые крупные гальванические донные мины того времени.

1876 год - РОЖОК ГЕРЦА (Herzhorn). Сделан он из свинца, и представляет собой тонкостенную герметичную капсулу, внутри которой спрятана ампула с серной кислотой - тоже наглухо запаянная.

Самые авторитетные, военные, утверждают, что автором разработки является прусский изобретатель доктор Альберт Герц, который создал этот тип взрывателя в 1868 году. Изделия с такими рожками назывались ГАЛЬВАНОУДАРНЫМИ МИНАМИ ГЕРЦА.

В октябре 1876 года управляющий морским министерством вице-адмирал С.С. Лесовский дает указание закупить у Германии 4035 мин Герца на сумму 38 тыс. руб. Первая партия этих мин поступила в Петербург в ноябре 1876 года, а последняя – в июле 1878-го.

1882 год - автоматический установщик глубины Азарова. Принят на вооружение в 1898 году.

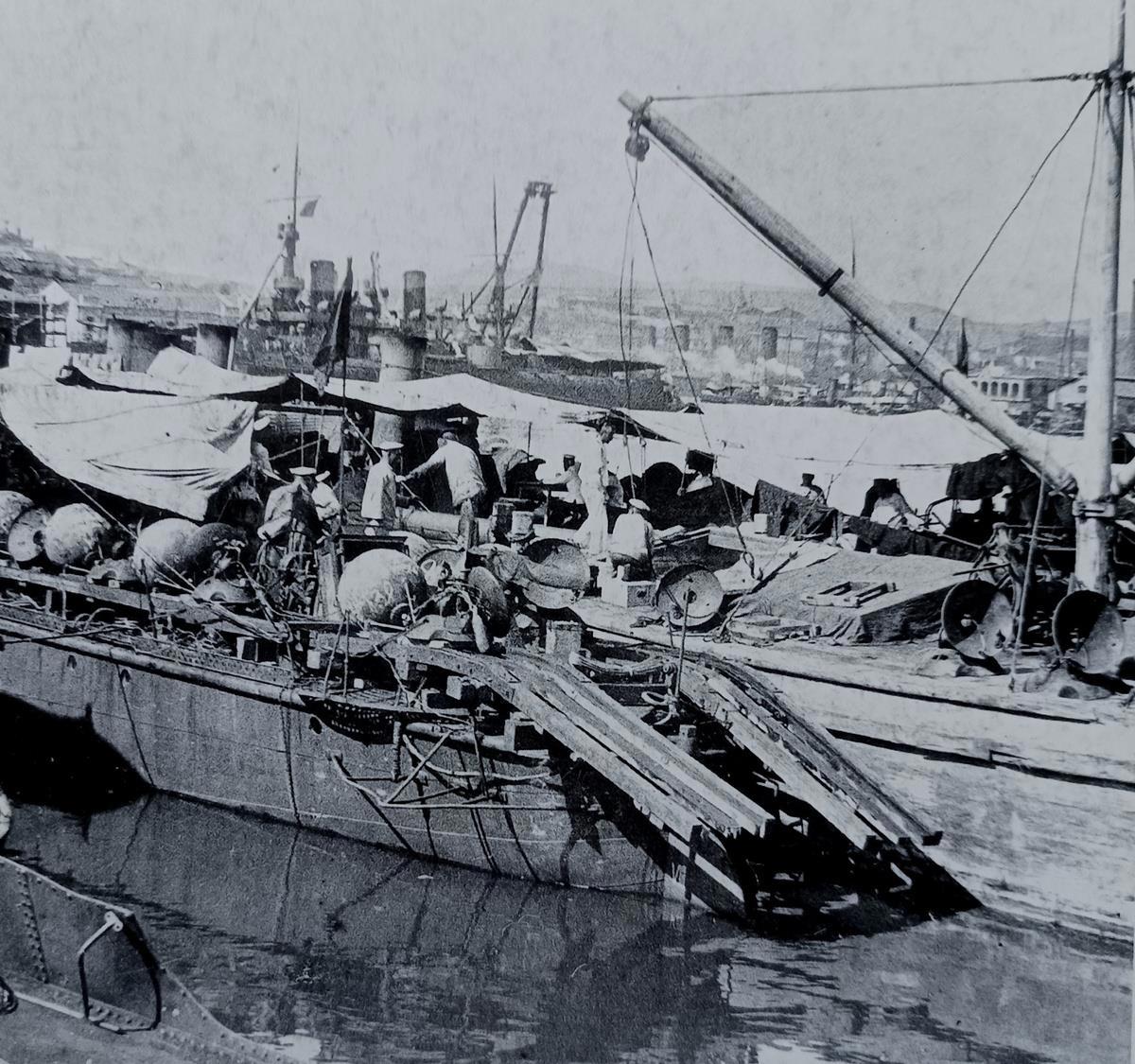

В 1889 лейтенант В. А. Степанов предложил конструкцию минного заградителя, обеспечивающую постановку до 10 мин в минуту. Для этого использовался особый кормовой минный кран (Т-образный направляющий рельс, подвешенный над низко расположенной, закрытой минной палубой). В 1895 упрощённая система Степанова, без парового привода брашпилей, была использована в проекте будущих «Амура» и «Енисея». Отказ от механизации увеличил команду на 70 человек, для их размещения конструкторы увеличили полубак и устроили полуют, что ухудшило ходовые свойства кораблей. В. А. Степанов впоследствии стал командиром «Енисея» и погиб вместе с ним 29 января 1904 года в заливе Талиенван.

№ 133. (1895 г.). — Из отчета об опытах по минному делу на практической эскадре Черного моря в 1894 г. — об испытании приспособления лейтенанта А. П. Угрюмова для постановки мин заграждения

...Для производства этого испытания на верхней палубе корабля по левому его борту была устроена разборная железная дорога, которая проходила от люка для подачи мин (впереди кормовой башни) до гакаборта.

Рельсы были закреплены на деревянных подкладках, вышина которых была рассчитана так, чтобы рельсы имели уклон к гакаборту 4°, но впоследствии для облегчения движения мин по рельсам этот уклон был увеличен до 5,5°.

Концы рельсов, выходящие за борт, поддерживались кронштейнами, которые закладывались в особые башмаки, закрепленные на борту за гакабортом.

1904 год - деревянные салазки для сброса мин.

1908 год - колесики на якоре мины для удобства сбрасывания с рельс или деревянных салазок.

Работы по созданию мины без ударных колпаков на корпусе завершились разработкой мины образца 1909 года. Эта мина имела корпус шаровой формы, как у мины образца 1905 года. Взрыв мины происходил от срабатывания ударного прибора, размещенного внутри корпуса мины, который разбивал капсюли запального устройства, как в мине Давыдова. Безопасность обращения с миной обеспечивалась гидростатическим предохранителем. Якорь у этой мины был такой же, как у мины образца 1908 года. На заданное углубление мина устанавливалась автоматически штерто-грузовым способом. В 1909 году было заказано для изготовления 1200 комплектов таких мин.

В 1910 году минный конструктор В.Я. Доскин разработал способ обеспечения установки мин на заданное углубление при всплытии с грунта. Это открывало новые возможности использования минного оружия, в частности, – постановки минного заграждения без демаскирования своих действий.

Предложение В.Я. Доскина было реализовано при разработке новой ударно-механической (пиротехнической) мины образца 1912 года без выступающих за ее корпус элементов (на базе мины образца 1909 года). Барабан с минрепом располагался на корпусе мины и имел гидростатический прибор, управлявший разматыванием минрепа (идея С.О. Макарова). Заряд мины представлял собой 100 кг тола или сплав тола с мелинитом.

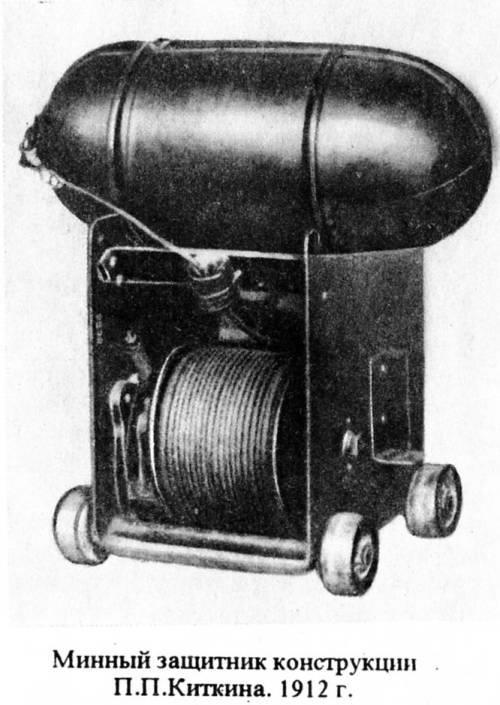

Ми́нный защи́тник (МЗ) — устройство для защиты морских якорных мин от вытраливания контактными корабельными тралами. Впервые в мире минную защиту сконструировал в 1912 году П. П. Киткин (минный защитник МЗ-12), а в 1914 году — улучшенный минный защитник на основе первого образца, увеличив глубину его постановки (минный защитник МЗ-14)

В 1912 году преподавателем минных офицерских классов в Кронштадте лейтенантом Р.Н. Фроловым был разработан проверочный прибор для проверки электрических цепей мин при их постановке. Прибор оказался настолько удачен, что используется минерами до настоящего времени под названием «прибор Фролова».

В ПМВ совершенствование минного оружия продолжалось, однако ничего принципиально нового создано не было. Была разработана малая мина против тральных кораблей с зарядом 12 кг нитробензола (мина «С»), а также малая мина для рек с зарядом 9 кг тротила с обтекаемым корпусом («Рыбка»), которая могла ставиться и в море против подводных лодок с углублением от одного до 70 м. Для постановки якорных мин в районах с небольшими глубинами и сильными течениями минеры Черноморского флота при участии кап.2 ранга Н.Н. Шрейбера в 1914 году.

Основными же образцами мин, использовавшимися Российским флотом в Первой мировой войне, были: мины образца 1908 и 1912 годов, П-100 (1913 г.), «Рыбка» (1916 г.), донная гальваническая мина образца 1876 года (1913 г.) с зарядом тротила 500 кг для глубин моря до 30 м, а также якорная – для глубин 130-200 м. Кроме «Рыбки», которая была предназначена для уничтожения надводных и подводных кораблей, целью остальных мин было уничтожение надводных кораблей.

10. Минные тралы.

В 1863 г. известному изобретателю капитану Эриксону предложили изготовить приспособление для предохранения кораблей при входе в реки и для устранения искусственных препятствий. По проекту Эриксона в носовой части монитора "Patapsko" прикрепили плот, являвшийся продолжением форштевня. На конце располагался заряд в 700 фунтов пороха, погруженный на несколько метров под водой. Воздушная камера перед зарядом обеспечивала направленный взрыв вперед по курсу корабля. С таким приспособлением монитор мог двигаться скоростью до 3,5 узлов.

Другую конструкцию предложил адмирал Дюпон. Перед носом корабля с помощью стрел растягивалась сеть с кошками. Для уничтожения донных мин южан на реках и на рейдах северяне использовали шлюпки, буксировавшие кошки. За шлюпками следовали канонерские лодки, буксировавшие по дну по два дрека, и только после этого по протраленному месту проходили броненосные корабли. С помощью кошек и дреков предполагалось оборвать электрические провода и обнаружить само наличие минного заграждения.

После окончания Гражданской войны в США опыт противоминных действий внимательно изучали в английском флоте и даже создали специальный комитет для разработки средств борьбы с минами. Этот комитет в 1870 г. провел в Чатаме опыты взрывания больших зарядов пироксилина для определения радиуса разрушения корпусов мни. Опыты показали, что заряд в 196 кг пироксилина, взорванный на глубине от 12 до 15 м, разрушает все мины на 37 м, а заряд в 250 кг – на 43 м. Для очистки прохода в одну милю и шириной в 65 м потребовалось бы 7 т взрывчатого вещества (при 250кг зарядах). Не считая проводников, буйков, донная контрмина с зарядом в 250 кг весила 925 кг. Таким образом, этот способ был очень дорогим. Для уничтожения заграждения из гальванических мни, не защищенного береговыми батареями, англичане не нашли ничего лучшего американского опыта: буксировки кошек и дреков для обнаружения и подъема электрических кабелей. Для специальных минных шлюпок предназначался дрек весом 3,5 кг, для паровых катеров и баркасов – около 8 кг. Для подрыва обнаруженного минного кабеля предусматривалось использовать дрек с подрывным патроном с зарядом одного килограмма сухого пироксилина. Взрыв должен производиться дистанционно электрическим способом.

Для обнаружения минного заграждения из якорных мин разработан парный трал для шлюпок. Тралящая часть состояла из 25,4 мм пенькового троса длиной в 37 м, к концам и к средней части которого были прикреплены грузы в 3,2 кг на оттяжках к поплавкам. К каждому концу тралчасти крепился буксир 18 м. Впоследствии вместо крайних грузов стали крепить тральные патроны с зарядом по 9 кг пироксилина. При затраливании мины на шлюпках должны были перепускать тралящую часть до тех пор, пока минреп не нажимал на упорную скобу патрона и не вызывал взрыв. Опытным путем было установлено, что взрыв заряда на трале в 3 м ниже мины не только перебивал минреп, но и разрушал мину. Все эти приспособления были испытаны в 1878 г. на маневрах флота в Портсмуте и приняты па вооружение.

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. применялись индивидуальные противоминные устройства. Турецкий адмирал Гобарт-паша, командовавший турецкой эскадрой, собираясь форсировать вход в Поти. приказал на конец бушприта навесить большую сеть из 12.7 мм троса с 0,3 м ячейками. Сеть должна была защищать носовую часть корабля. Нижняя кромка сети растягивалась толстым металлическим прутом, который удерживался па известном расстоянии от форштевня прочными деревянными выстрелами: внутренние концы выстрелов упирались в крамболы. Приспособление могло подниматься под бушприт, концы же выстрелов отделялись от крамбола и поднимались на фор-марс. На одной русской канонерской лодке также было оборудовано противоминное устройство. На б акс поперек палубы лежал брус, концы которого выдавались за борт. В двойные стропки, надетые на эти концы, вставлялся небольшой шест, служивший рычагом. На концы рычага также надевались стропки: в нижнюю продевался конец большого шеста длиной в 12 м, а верхняя поддерживалась оттяжкой. Концы этих шестов соединялись цепью. Когда оттяжка от верхней стропки рычага вытягивалась, конец шеста приподнимался, если же оттяжка ослаблялась, то и конец шеста опускался. Погруженная в воду на 3 м при расстоянии от форштевня 6 м цепь должна была задевать и взрывать мины. При помощи этого приспособления канонерская лодка произвела минную разведку на фарватере Дуная от Рени до Силистрии.

В 1881 г. разработкой проектов тралов в русском флоте занимался командир миноносца "Сирена" лейтенант М.Н. Беклемишев . Он пытался совместить следующие требования: высокую прочность тралящей части, возможно большую ширину захвата с легкостью всей системы п способностью не задевать за неровности грунта и камни "обыкновенной формы". В результате теоретических разработок и практических опытов было предложено два варианта придонного парного трала: тяжелый для миноносцев и буксиров, и облегченный для паровых и гребных катеров.

Тяжелый трал состоял из 80 мм пенькового троса длиной 183 м. облегченный – из 57 мм троса длиной 137 м. На тралящих частях надевались чугунные цилиндрические грузы весом 1.5 кг с просверленными по оси отверстиями. При буксировке по грунту грузы вращались вокруг тралящей части, в результате трал меньше застревал при касании о камни. Для увеличения протраленной полосы концевые грузы делались тронного веса. При затраливаиии мины она буксировалась на мелкое место. Буксирующие тралы Беклемишева использовались в боевой подготовке, но оказались ненадежными из-за низкой прочности пенькового троса, обрывавшегося при частых зацепах за грунт.

В 1882 г. разработан и испытай сетевой трал для очистки фарватеров от плавающих мни. Он состоял из сети шириной в 3,75 м, длиной 18 м. К нижней шкаторипе прикреплялся проволочный трос, а к верхней – ряд пробковых буйков. Вследствие малой скорости буксировки (одни узел) от применения этого трала отказались.

В 1897 году разработал и испытал совершенно новый вариант трала для борьбы с якорными минами. Главная особенность ТРАЛА ШУЛЬЦА в том, что тралящая часть на заданной глубине удерживалась с помощью буйков и оттяжек. Чтобы во время буксировки она не всплывала, к ней крепились свинцовые грузы. Конструкция трала гарантировала от обрывов, так как его тралящая часть не соприкасалась с дном. Всё это позволило увеличить скорость траления до шести узлов. Трал позволял буксировать мину на мелкое место, где всплывшую на поверхность, её можно было расстрелять или взорвать подрывным патроном.

В 1898 г. на вооружение русского флота приняты три буксирующих трала: легкий, тяжелый и для миноносцев. Легкий предназначался для мелких шлюпок и имел тралящую часть из 19-мм стального троса длиной 73 м. К нему присоединялись четыре легких груза, ввязанных па расстоянии от 9 до 18 м один от другого.

Тяжелый трал для больших гребных шлюпок имел тралчасть из 63,5 мм троса длиной 183 м с двумя грузами по 4,5 кг на расстоянии 55 м от середины трала; между этими грузами через каждые 7,5 м ввязаны груза в 1,4 кг.

Трал для миноносцев состоял из двух смычек стального троса длиной 137 м каждая, между ними находилась вертлюжная скоба. Расстояние между кораблями при тралении составляло 90-110 м, скорость 4-5 уз. При увеличении скорости буксировки трал проскакивал через мины.

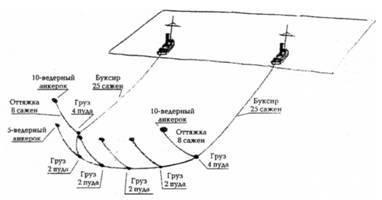

Одновременно лейтенант К. Ф. Шульц предложил трал, буксируемый двумя паровыми катерами. Трал испытали в том же 1898 году. Тралящая часть трала Шульца длиной 91,5 м состояла из стального троса диаметром 12,7 и 19 мм. Шесть свинцовых грузов (крайние по 64 кг, четыре средних – по 32 кг). Поплавками служили 5- и 10-ведерные анкерки, к которым присоединялись оттяжки глубины 14 м из стального 12.7-мм троса. На одном конце оттяжек, размеченных через 1 м. были заделаны храпцы, и в зависимости от заданного углубления трала могли ввязываться на любую глубину. Два буксира длиной по 37 м изготовлялись из того же стального троса с заделанными храпцами на коренном конце. Трал собирался на одном корабле и буксировался к месту заграждения одним из паровых катеров; буксир для второго парового катера укладывался в бухту на последнем 10-ведерном анкерке. В 1901 г. на трале Шульца 10- и 5- ведерные анкерки заменили на 5- и 3- ведерные.

В 1898 г. минному отряду дано задание на разработку постановки контрмин с плотов. В результате был разработан и принят на вооружение способ постановки контрмин. В конце 1903 г. лейтенант Шульц получил положительные результаты при испытании предложенного им запального приспособления. Оно действовало от давления, развиваемого взрывом соседней контрмины. Так был разрешен вопрос об одновременном взрывании контрмин без проводников. Последующие опыты показали, что контрмины с зарядом в 216 кг влажного пироксилина разрушали корпуса мин на 60 м. Ряд контрмин, сброшенных с промежутком 38 м, взрывался почти одновременно после того, как посредством бикфордова шпура взрывалась последняя сброшенная мина. Сто контрмин могли надежно очистить проход шириной 0.5 кабельтова и длиной в две мили. Контрминами и специальными устройствами для постановки с баркасов снабжена 2-я эскадра флота Тихого океана.

11 февраля 1904 г вице-адмирал С.О. Макаров направил в Морской Технический комитет письмо с предложением оборудовать корабли особыми отводами в носовой части, которые взрывали бы мины, попавшиеся на пути корабля на безопасном расстоянии. Приспособление должно было состоять из пяти шестов, установленных наклонно под водой в носовой части корабля и соединенных стальными леерами. Длина шестов предполагалась до 10-12 м. 4 марта 1904 это предложение рассмотрели па заседании Комитета. Члены МТК высказали следующие замечания: не известен тип взрывателя японских мин, конструкция не гарантирует от "подныривания" мины под леер и тогда взрыв произойдет не в носовой части, а в более уязвимом и опасном для корабля месте; отсутствуют расчеты прочности конструкции, поэтому не определить скорость, с которой может двигаться корабль.

Заметность мин на небольшом углублении в прозрачной воде натолкнула на мысль использовать для их обнаружения воздушные шары и буксируемые воздушные змеи с наблюдателями. Опыты по обнаружению мин с воздушного шара проводились до японской войны на Черноморском флоте.

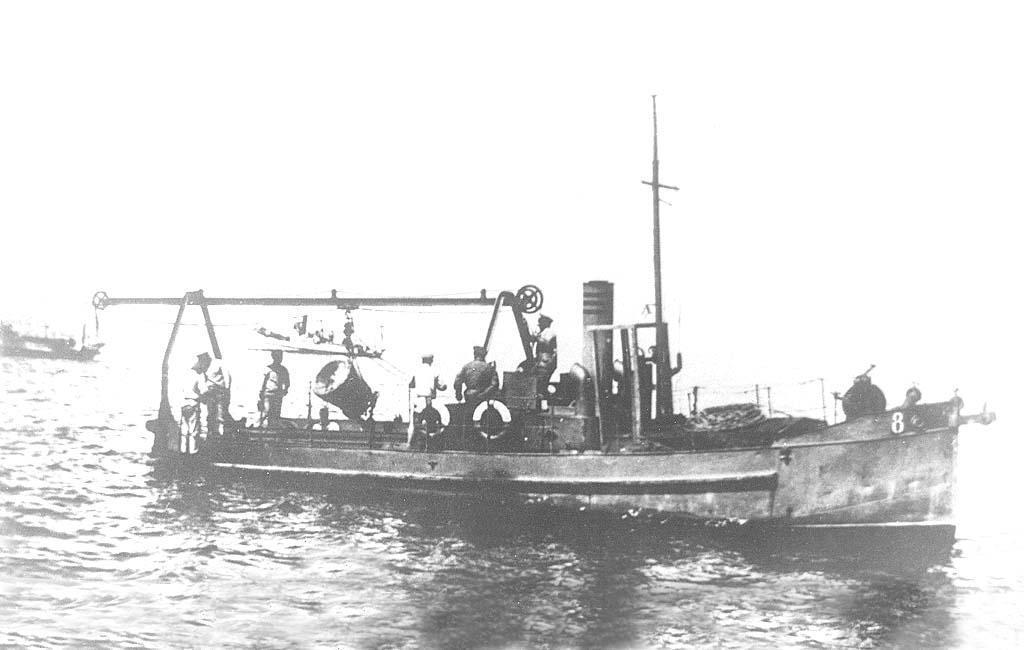

Морской змейковый трал — трал для борьбы с якорными минами, принятый на вооружение в 1911 году в российском флоте. Название получил благодаря использованию отводящего «водяного змея» — устройства в виде плоской пластины, отводившего тралящую часть в сторону во время движения. Идея создания змейкового трала возникла у лейтенанта П. П. Киткина — старшего минного офицера крейсера «Аскольд». Он предложил, что трал заставит попавшие в него мины отклоняться в сторону, а минрепы мин будут скользить до патронов и подрываться ими, тогда мины всплывут на безопасном расстоянии от корабля. Принятие на вооружение произошло в 1911 году. Трал приводился в действие одним кораблем, в отличие от буксируемого трала Шульца, который требовал двух тралящих кораблей.

В 1911 году щитковый трал приняли на вооружение. В некоторых источниках трал называют тралом Сомова по имени разработчика.

1911 год - Фортрал на корабле — передний трал, приспособление для вылавливания мин. Фортрал представлял собой двусторонний змейковый трал, который устанавливался в носовой части корабля с помощью стрелы, опущенной ниже киля.

В 1913 году Киткин создает аппарат для охранения кораблей от якорных мин, названный "параваном-охранителем".