Противотанковая оборона: рота-батальон перед войной

Автор: stidvagnУже писал книжку о прицелах ПТП, решил продолжить тему противотанковой обороны. Так сказать, расширить и углубить. На серьёзное исследование я, конечно же, не претендую, просто хочу собрать всё накопанное в интернетах в одном месте. Сначала буду выкладывать наработки в блог, а потом как обычно в книжку соберу. Выкладывать буду следующим образом: сначала разберу поэтапно, кто с чем на каком уровне подошёл к началу войны (рота-батальон, полк-дивизия, РГК), а затем пойдём по годам войны дальше (по возможности буду описывать ситуацию на конец года). Начнём с наших (чтобы было с чем сравнивать), продолжим немцами, потом опишу прочих, если нарою достаточно.

РККА

На уровне роты противотанковые средства ограничивались лишь пехотными изысками - бутылками с бензином (также использовались стеклянные фляги - даже на начало войны алюминиевых фляг у всех не было) и связками гранат РГД-33. Также были приняты на вооружение противотанковые гранаты РПГ-40, но до войны их не производили.

Кроме того, имелись бронебойные патроны с пулями Б-32, которые пробивали броневой лист в 10 мм с 200 м. Появившиеся в 1940-ом пули с керамическим сердечником БС-40, имели бронепробитие в 17 мм с 200 м.

В общем, небогато.

О борьбе пехоты против танков в ПУ-39 говорится следующее:

“Для отсечения пехоты противника от его танков необходимо иметь замаскированно расположенные кинжальные станковые пулеметы как перед передним краем, так и в глубине.

Пехота, обороняющаяся против танков, должна твердо знать, что танк представляет для нее малую угрозу, пока она укрыта в окопах. С другой стороны, пехота способна вести своими средствами успешную борьбу с танками (граната и другие средства). Но она всегда должна помнить, что главным врагом для нее является пехота противника, наступающая за танками. Поэтому пехота, отражая атаку противника, должна так распределить свои силы и средства, чтобы, нанося поражение танкам, основная масса ее огневых средств была направлена на атакующую пехоту.

Пехота должна учитывать, что танк имеет ограниченное наблюдение и встречает большие трудности в поддержании связи со своей пехотой. Это должно быть использовано для основной задачи обороняющейся пехоты: отделить наступающую пехоту противника от танков и поразить ее огнем.”

Если коротко: “не очкуйте, танк не страшный, и воевать вам с ним не очень-то и нужно.” Основной упор делался на борьбу с следующей за бронетехникой пехотой. С танками же должны были бороться гранатомётчики, размещающиеся впереди основных позиций в одиночных ячейках.

Методика тактической подготовки пехоты за 1933-ий год (МТПП-33) гласит следующее:

“Упражнение начинается с осмотра группой мл. командиров местности стем, что руководитель дает оценку всех встречающихся преград с точкизрения возможности их преодоления танками. После этого на новой местности сами мл. командиры производят оценку танковых преград. Заканчивается это упражнение показом устройства искусственных преград при помощи лопат (эскарпы), противотанковых мин, убежищ в виде колодцев для отдельных красноармейцев, метальщиков гранат и наконец средств маскировки.

Упражнение считается отработанным, когда каждый мл. командир проникнется сознанием необходимости всегда продумывать противотанковые мероприятия и научится их использовать и устраивать.”

“Цель упражнения - обучение командира маневрированию огнем пулемета и стрелков для борьбы с танками и пехотой и приобретение навыков у командира в выборе момента для подачи сигнала «Истребителям метать rpaнаты, прочим укрыться от танков», который подается при движении танка прямо на огневую точку в момент, когда танк подойдет на расстояние 40—60 м. Как только танк будет подбит или пройдет дальше, командир отделения возобновляет огонь по наступающей пехоте.”

Т.е. до войны предполагалось, что до приближения танков к окопам на 40-60 м стрелки ведут огонь по вражеской пехоте, дальше народ прячется и ждёт, когда танк проедет мимо них, либо будет подбит истребителями с связками гранат.

О применении бронебойных пуль в довоенных документах мною ничего найдено не было, но в “Памятке для командного состава по борьбе с танками” начала войны упоминается, что ими должны пользоваться пулемётчики, открывая огонь по смотровым приборам с 200-400 м.

Теперь перейдём на уровень батальона. До войны в нём имелся взвод сорокапяток из 18 человек: командира, разведчика, и двух расчётов по 8 ч.:

- командир

- наводчик

- заряжающий

- снарядный

- два подносчика боеприпасов

- два повозочных (для пушки с передком и зарящика)

Во взводе имелись два 45-мм орудия, передок и зарящик для каждого, ну и четыре лошади, чтобы таскать это добро.

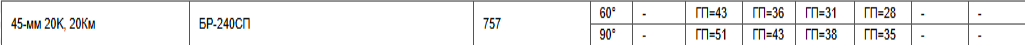

Подробно расписывать табличные ТТХ пушки я не буду, их и так многие знают, а описание прицела есть в одной из моих же статей. Добавлю, что не стоит доверять педивикии в оценке бронепробиваемости 53-К, они сильно завышены. Бронепробиваемость распространенным сплошным снарядом из танковой пушки 20-К (баллистика идентична) на деле была следующей:

Применение 45-мм пушек виделось следующим образом: их позиции располагаются на переднем крае или в глубине обороны, и по возможности не раскрывают себя до появления танков. Для этого предлагалось иные цели поражать с запасных или даже закрытых позиций, благо прицел сорокапятки позволял, а небольшая дальность прямого выстрела осколочного снаряда всё равно требовала стрелять полупрямой наводкой на все более-менее значимые дистанции.

Дистанция стрельбы по танкам же определялась в 1 000 м по ПУ-39. Требований о необходимости фланкирующего огня мною найдено не было.

Вермахт

Теперь о немцах. Их пехота имела на вооружении ровно те же средства - бутылки с зажигательной смесью и связки гранат. Замечу, что что у нас, что у немцев, в связках использовались гранаты не с инерционным взрывателем, а с задержкой, т.е. необходимо было крайне точно подгадывать момент броска, что в случае немецких гранат усугублялось тёрочным запалом, который часто отсыревал. В итоге время задержки колебалось между 4 и 8 секундами, т.е. связку гранат надо было не метать, а именно что положить на танк и драпать. В общем, шансов ещё меньше чем с РГД-33.

Имелись и бронебойные пули, пробивавшие (таблично) 10 мм с 180 м. На испытаниях летом 41-ого при стрельбе с 100 м бронебойно-трассирующие пули наши танки не пробивали, но пули с стальным сердечником без трассера дали пробитие по борту Т-26 в 4 случаях из 12. Тем не менее, у последних имели и проблемы:

“Бронебойные патроны со стальным сердечником успешно поражают легкобронированные цели. Однако эти боеприпасы необходимо использовать при стрельбе одиночными выстрелами, т.к. даже при коротких очередях возникают задержки.”

Кроме этого, на уровне роты имелось отделение бронебойщиков из семи человек с трёмя однозарядными противотанковыми ружьями PzB 39. Бронепробитие их составляло 20 мм на 400 м и 30 мм на 200 м. Пишется, что эти ПТР оказались ненадёжными и крайне чувствительными к грязи и прочим говнам. Заброневое действие высокоскоростной, но малокалиберной пули также оставляло желать лучшего; упоминают, что сердечник при преодолении брони просто рассыпался в пыль, не давая опасных осколков. Усугублялось это ресурсом ствола в 150 выстрелов. После отстрела одного боекомплекта ружьё можно смело выбрасывать (ну либо ждать запасного ствола), да и изменение баллистики будет очень быстрым, далеко не постреляешь.

На уровне батальона спец. противотанковых средств у немцев не имеется.

Довоенных инструкций немцев у меня не имеется, так что придётся пользоваться наставлениями начала войны. В них сказано, что ”особое значение в противотанковой обороне имеет отдельный стрелок и стрелковое вооружение”.

В первую очередь, как и у нас, должна истребляться сопровождающая технику пехота. Но затем начинаются отличия. Если у нас при приближении танков к окопу пехота укрывается, предоставляя бороться с танками выделенным для этого гранатомётчикам, то у немцев “в ход должны быть пущены все виды оружия”: вся рота начинает лупить в упор из винтовок и пулемётов по танкам и метать в них гранаты. Как пишется, делается это во многом для морального воздействия.

Также рекомендуется эшелонировать позиции в глубину, чтобы танки не могли передавить пехоту гусеницами.

Противотанковые ружья же должны применяться только “с ближайшего расстояния”.

Выделенные же гранатомётчики должны были не ждать танки в окопах, а как пишется “вести решительное наступление” - по возможности самим подползать к танкам и забрасывать их бутылками с бензином и гранатами, залезать на него и заливать горючей жидкостью. В иных случаях они должны были выкапывать одиночные ячейки впереди основных позиций, и атаковать проехавшую над ними технику. В лесу предлагают забрасывать танки бутылками с бензином с деревьев (противотанковые кукушки!)).

В общем, занятие сильно не для слабонервных.

Хорошо чувствуется разница в подходе. Если у нас это: “рота должна не пустить сопровождающую пехоту дальше”, притом от бойцов никто не требует так охуенно геройствовать, то у немцев ”рота должна сдохнуть, но загнобить танки”. Забота о личном составе на лице.

Если сравнивать уже возможности ПТО двух батальонов… Немцы, однозначно, сделают куда как больше в ближнем бою. Правда потери при их методах будут теми ещё. Да, у них есть ПТР в отличие от наших рот, но их предлагалось применять только “в упор”, да и эффективность этого оружия сомнительна, ввиду низкой надёжности и заброневого действия.

Советский батальон располагает двумя сорокапятками, которые пусть и вынуждены будут стрелять по целям с завышенной дистанции в километр (для них это уже полупрямая наводка, но прицел всё-таки позволяет), да и будут иметь проблемы с поражением средних танков. Но даже так - это лучше девяти немецких ПТР, из-за возможности просто НЕ ДАТЬ танкам добраться до того самого ближнего боя. Тем не менее, полноценные выводы делать пока рано - большая часть ПТ-средств находилась и у нас, и у немцев, на уровне полка-дивизии.