Противотанковая оборона: полк на начало войны (ч.1)

Автор: stidvagnЭтот текст вышел объемным, поэтому поделю его на две части. Первая будет про родное отечество, вторая - про немцев.

Основным средством ПТО на уровне полка была батарея из шести 45-мм орудий, объединённых в три взвода. В отличие о тотдельного взвода сорокопяток в батальоне, эти не имели в штате разведчиков, которых переместили в управление батареи, на этом отличия заканчивались. Управление батареи состояло из комбата, политрука, старшины и двух помянутых разведчиков, каждому полагалась лошадь.

Для ПТО могла использоваться (и использовалась) батарея 76-мм полковых пушек. Состояла из управления, взвода управления, взвода боепитания, хоз. отделения и трёх огневых взводов.

Управление - 5 ч., комбат, политрук, старшина, фельдшер и вет. фельдшер; на них приходится пять верховых лошадей.

Взвод управления - ком. взвода, развед. отделение и отделение связи с 6 радиостанциями. Общая численность взвода - 24 ч.; имеется 6 верховых лошадей и 6 повозок, по-видимому - телефонных двуколок связистов.

Взвод боепитания - 25 ч., имеют 4 верховых лошади и 9 пароконных повозок. Делится на три отделения.

Хоз. отделение - 11 человек, 2 верховых лошади, одна пароконная повозка, две полевых кухни.

Огневой взвод - управление из командира и вожатого средств тяги (он же старший ездовой). Расчёт - 11 человек, имеют одну верховую лошадь, и ещё по четыре на пушку с передком и зарящик.

Также батарея 76-мм пушек выполняла роль тыла для всей артиллерии полка - в взводе боепитания перевозились и 45-мм боеприпасы. Всего же в батарее 103 человека.

Как противотанковое орудие полковая пушка обр. 27 была так себе - т.к. бронебойных снарядов к ней толком не было (их и дивизионным пушкам-то не хватало), в основном использовались ОФС и шрапнель, поставленная “на удар”. В таком варианте бронепробитие на любой дистанции применения не превышало 20-25 мм, как у противотанковой гранаты. Усугублялось это не слишком высокой дальностью прямого выстрела - 440 м (вроде как по цели высотой 3 м, но точно не знаю; расчётная ДПВ-3 - 570 м, ДПВ-2 - 471 м), и низким углом горизонтальной наводки из-за однобрусного лафета - 5,5 град. Для наглядности, на дистанции в 500 м это даёт обстреливаемую полосу без поворота за сошник всего в 48 метров. Благо прицел позволял вести стрельбу полупрямой наводкой, но только по внешним баллистическим шкалам - он имел устройство, в целом аналогичное прицелу ЗиС-3, и в поле зрения прицела (панорамы Герца) шкал нанесено не было. В целом, использование “бобиков” как ПТП - это тот ещё эрзац.

Кроме того, по довоенным представлениям для ПТО можно было привлекать ДШК из зен. пуль. роты. Их там всего три в отдельном взводе, состоящего из командира и трёх расчётов по пять человек. Пулемёты устанавливались на полуторки, но при действиях против танков их с них, очевидно, снимали. Пулями Б-32 ДШК пробивал 20 мм с 100 метров или 15 мм с 500 м по нормали.

Последним противотанковым средством полка была сапёрная рота. Состояла из управления, хоз. отделения и двух сапёрных взводов.

Управление - 5 ч., комроты, политрук (оба с верховыми лошадьми) старшина, хим. инструктор, посыльный

Хоз. отделение - писарь, три повозочных; имеют двуколку и две пароконные повозки

Сапёрный взвод - управление из комвзвода и замкомвзвода, четыре отделение по 9 ч.

О количестве имеющихся по штату минно-подрывных средств в роте данных у меня нет, но у сапёров хранилось 150 взрывателей УВ. Так что при желании рота могла выставить около 150 ПТ-мин ТМ-35 или 75 мин ТМ-39 или ТМД-40 (удлинённые, требовали по два взрывателя).

Теперь к цитатам, ПУ-39:

“В случае прорыва танков противника через передний край командир полка, возложив борьбу с ними на противотанковую и дополнительно выделенную артиллерию и свои танки, основные усилия направляет на уничтожение непосредственно атакующей и наступающей из глубины пехоты противника.”

Как я указывал в предыдущей статье, для ПТП указывалась дистанция открытия огня в 1 000 м. Для полковушек исключения не делалось - они также должны были вести огонь примерно с километра. Для их баллистики рубеж открытия огня далековат.

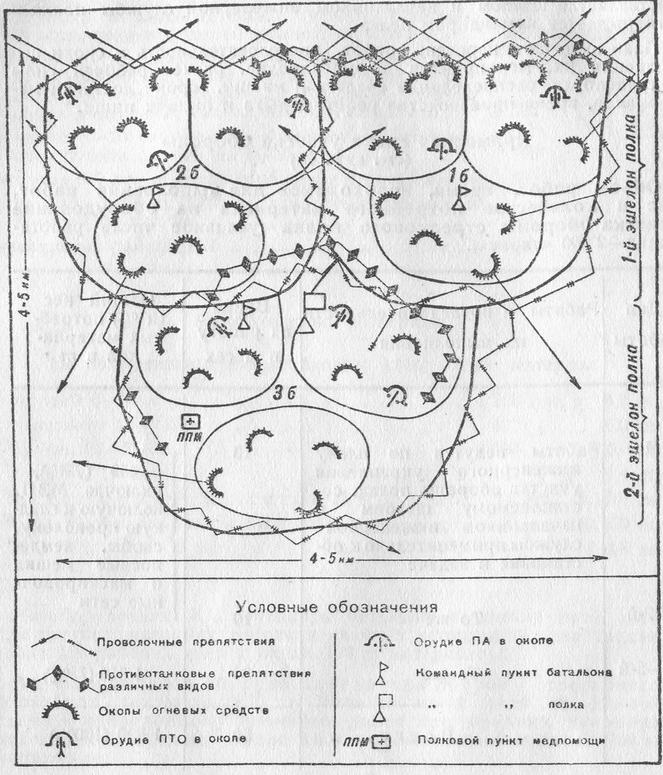

Сами орудия должны были распределяться для поддержки батальонов, на танкоопасных направлениях - побольше. Противотанкового резерва командиру полка не полагалось. Прилагаю схему обороны стрелкового полка из “Укрепления местности” Гербановского:

Позиции ПТА должны были размещаться не только на переднем крае, но и в глубине обороны полка. Также требовали организовать противотанковые районы, но не в нынешнем понимании (узел противотанковой обороны), а в качестве “местности, где не могут свободно действовать танки, но располагаются наши войска”:

“В обороне войска используют естественные и искусственные противотанковые районы и очаги (лес, поселки с каменными строениями, районы, защищенные заболоченными участками, глубокие рвы, канавы и т. п.), организуя имеющимися активным средствами ПТО систему огня в сочетании с инженерным оборудованием местности.”

Ещё цитата:

“На походе по сигналу «Танки» войска принимают следующие меры:

а) пехота, конница и транспорт быстро занимают ближайшие противотанковые районы (лес, канавы, овраги, населенные пункты и т. п.);”

Естественно, предполагается и создание искусственных противотанковых районов с помощью инженерных заграждений, и прикрытие этих заграждений или труднопроходимых участков огнём:

“Создавая систему противотанковых препятствий, необходимо учитывать, что противотанковые препятствия могут сыграть свою роль лишь в том случае, если находятся под действительным огнем артиллерии, ведущей огонь прямой наводкой.”

Чётких требований о круговой обороне или необходимости стрельбы позиций противотанковой артиллерии во фланг нет, но есть рекомендация к созданию противотанковых мешков из районов ПТО, т.е. с помощью естественных и искусственных препятствий нужно направить танки в место, которое будет простреливаться отовсюду противотанковыми пушками:

“Необходимо стремиться создавать «противотанковые мешки» из противотанковых районов и рубежей, для того чтобы танки противника, прорвавшись в промежуток между двумя противотанковыми районами, встречались огнем с третьего и уничтожались в «мешке».”

Если сравнивать (забегаем вперёд, но для наглядности) с определением военного времени, то до войны противотанковый район - это неподходящая для действий танков местность, по возможности прикрытая огнём, а в войну - это прикрытый различными средствами ПТО район.

Так что противотанковая оборона строилась не на районах ПТО, а на батальонных районах обороны (один из которых, зачастую - в глубине), каждый из которых имел в среднем по шесть ПТ-орудий, но на деле всё зависит от того, какое направление будет более танкоопасным.

Для крупнокалиберных пулемётов какого-то особого применения не предполагалось. Они, по-видимому, как и станковые, должны были вести огонь бронебойными пулями с 200-400 м по смотровым щелям.

Сапёрная рота полка должна была оборудовать противотанковые заграждения, в первую очередь невзрывные - рвы, эскарпы, завалы. По подсчётам Гербановского, в среднем на это уходило около 10 000 рабочих часов, т.е. 8 отделений по 9 ч. работая по 10 часов в сутки (по довоенным нормативам) могли оборудовать позиции полка в противотанковом отношении за 14 дней. Впрочем, с учётом того, что копанием занималась не одна сапёрная рота, а примерно 2 000 ч. из всего полка (цифра взята из наставлений), то в крайнем случае можно было бы справиться и за полдня, если бросить все силы на оборудование противотанковых препятствий. В известных мне документах и схемах на создании полковыми сапёрами минно-взрывных заграждений внимание не акцентируется, но судя по наличии у них полутора сотен взрывателей для мин - возможность такая у них есть.