Дрон великий и ужасный

Автор: Евгений КрасСегодня можно заявить со всей ответственностью – «дроны» сломали очень многое, и в первую очередь – мозги. Всем. Военным теоретикам, политикам… я уже не поминаю «простых граждан», капитально травмированных своими смартфонами. Наверное, когда-нибудь для этого периода выберут какое-нибудь звонкое слово. Что-то типа «дронопомешательство» или лучше «дронобесие».

Дроны бывают очень разными. Вот это, например, новейший сэшэашный дрон-дирижабль «Kelluu», летящий в небе Финляндии:

А вот это китайский дрон, который считается новейшим, но раз китайцы его уже показали, то значит у них есть что-то ещё, совсем новое:

Вообще-то у сэшэашников тоже были похожие, хотя и опытные машины, но они так и не довели их до серийного производства. Вот, например, Boeing X-47C:

Но это всё воздушные дроны, а я хочу припомнить ещё раз пляски вокруг более сложных – морских дронов. Там много интересного.

Не беда вот, когда матёрый журналюга задаёт вопрос типа «сколько дронов нужно, чтобы заменить эсминец?». В конце концов в этом и состоит его работа – провокации устраивать. Намного увлекательнее становится, когда этот вопрос начинают всерьёз изучать действующие флотоводцы.

И знаете… у некоторых это получается. Сэшэашный контр-адмирал Майкл Мэттис (Michael Mattis), например, считает, что флотилия из пары десятков разнородных надводных маломерных дронов (USV) может стать отличной заменой ракетному эсминцу класса «Арли Бёрк». Он даже прикинул, что стоимость корпуса эсминца – это целых 2,5 зелёных миллиарда, а стоимость всей флотилии морских беспилотников – всего примерно 83 миллиона. Интересно, как он считал стоимость беспилотников, которые ещё даже не начинали придумывать. Но это для его сторонников видимо не столь важно. Важна разница в 30 с гаком раз! Ну да: «налетай – подешевело». Сильно надеюсь, что наше командование сия чаша как-то минует.

Сэшэашники исходят именно из финансовых соображений. Вот цитата: «В целом расширение использования беспилотных летательных аппаратов – это многообещающий эксперимент, который может решить проблемы с организационной структурой ВМС США и в то же время быстро повысить боевую мощь американского флота». Их можно в принципе понять – с деньгами у них пока дела обстоят неплохо, но всё же становится всё хуже и хуже прямо на глазах. Во всяком случае у назначенного ими «врага» (Китая) всё выглядит намного лучше. Самое время подумать о нестандартных решениях.

Понятное дело, что у нестандартных решений всегда найдутся противники. Они нашлись и выдвинули требования к флотилии. Причём особо не напрягались, а просто перечислили всё, что может имеющийся в наличии эсминец. То есть флотилия должна плавать со скоростью более 30 узлов, или 20 узлов на расстояние в 4 тыс. миль; могла дозаправляться в пути; обеспечиваться связью с другими средствами из разных родов войск, иметь на вооружении пару собственных вертолётов; иметь систему обнаружения и уничтожения воздушных, надводных и подводных объектов противника на дальних и ближних дистанциях, иметь пусковые установки для ракет типа «Томагавк» числом не менее 96 штук и пушку калибра 127 мм до кучи.

Такой список можно перевести на человечий язык словом «отвалите» просто потому, что заменить один корабль на флотилию кораблей первым делом будет означать коренное изменение тактики применения. А новая тактика неизбежно потребует изменений в составе вооружения. Однако определённый практический смысл в этом тоже есть. То есть основные средства поражения вряд ли сильно изменятся. А ещё противники Майкла верно заметили, что в случае замены одного корабля на кучу очень трудно будет выполнять задачи управления, включая разведку и обмен данными. Говорят о применении ИИ. Ну… удачи! Её понадобится очень много. Прям совсем много.

Не говорят спорщики, и очень напрасно, о некоторых чисто технических проблемах, напрямую зависящих от размеров самих кораблей. Возьмём скорость. Дело в том, что на воде скорость – это понятие относительное. То есть большой корабль (эсминец) будет плыть со скоростью 30 узлов (более 55 км в час) в водоизмещающем режиме, а вот судну длиной 15-20 метров на этой скорости придётся выходить на глиссирование (так называемый «переходный режим»). А это уже совсем другая история. Да и стрелять, хоть ракетами, хоть из пушки, хоть вертолёт запускать при большой качке просто невозможно. А маленькое судно будет качаться на волне намного сильнее большого эсминца. Маленькое судно сделать с возможностью плавать везде и в любую погоду вообще намного сложнее, чем большое.

Честно сказать, мне вообще не совсем понятно, как Мэттис насчитал такие смешные деньги для строительства этой самой «флотилии дронов». Количество металла на флотилию понадобится намного больше, чем на строительство одного большого корабля, трудоёмкость выше. Оборудования тоже понадобится намного больше (общесудовые устройства, средства связи, наблюдения и управления). Плюс ко всему этому для управления флотилией понадобится и «большой корабль» тоже. То есть вся эта многочисленная фигня в сумме получится не дешевле, а дороже одного эсминца. И хорошо так дороже.

Однако «пентагоновских мечтателей» всякие технические мелочи не останавливают. Им не досуг (во всех вариантах этого выражения). «Энтузазим» бьёт ключом и мне так, кажется, не промахивается… по голове: «Потенциальные преимущества такого подхода огромны, даже если не принимать во внимание его экономическую выгоду. Во-первых, «распределённая» или рассредоточенная архитектура флота наконец-то может быть опробована в море».

Понятно, что непонятно, поэтому «технореволюционеры» объясняют для бестолковых: «Повреждение эсминца или другого крупного надводного боевого корабля в ходе боя может привести к его выведению из строя или потоплению, что потенциально лишает флот 100 % перечисленных выше возможностей. …уничтожение одного из двадцати дронов в группе уменьшит боеспособность разрушенного эсминца всего на 5 %, в то время как остальные 95 % продолжат сражаться… возможно, до победы».

Круто! А чтобы было ещё кручее, сэшэашники даже «идеологическое обоснование» придумали: «USV [надводный дрон] могут помочь сделать флот антихрупким. Термин «антихрупкий» подразумевает систему, которая выходит за рамки устойчивости. Устойчивая система может сопротивляться, но не противостоять повреждениям; антихрупкая система поглощает повреждения и становится сильнее. Она извлекает пользу из хаоса». Я вот даже не знаю, чего здесь больше – возвышенной поэзии или окрылённой философии? Думаю, что неподкованной глупости.

Нельзя также забывать про ещё одну «мелочь». Про неё и не забыли. Я имею в виду заводы-строители. Производственные мощности предприятия, рассчитанные на крупные суда, не могут легко перестроиться на «мелкую посуду». Для этого нужно сменить и оборудование, и рабочих. Короче – задача сложная, но я её решил – нужен другой завод с другими рабочими.

Сэшэашные интеллектуалы пришли к тому же выводу. Всё добротно. Сначала критикнули существующую систему: «В настоящее время промышленный сектор выпускает около двух корпусов эсминцев с управляемыми ракетами в год, и его возможности по увеличению этого показателя ограничены. На самом деле надводные корабли выводятся из эксплуатации быстрее, чем их заменяют». Какой вывод? Модернизировать предприятия? Построить новые? Обломитесь, господа безработные: «…вдоль побережья США расположены десятки верфей, способных производить суда меньшего размера – от 30 до 90 метров. Вот они, ваши строители USV». И совсем уже под фанфары добавляют в чисто рекламной стиле: «Это идеальный корабль [морской беспилотник], к которому должны стремиться конструкторы».

Я так понимаю, что несколько крупных верфей Сэшэании хотят оставить без заказов? Ну… хорошо.

Однако есть силы, которые пытаются этому «ветру перемен» сопротивляться. Они говорят, что «беспилотники – не панацея для ВМС». Основные аргументы такие примерно…

Первое – куча разных верфей означает такую же кучу разных кораблей. Это настоящий кошмар в эксплуатации. Разные комплектующие, особенности управления… короче, всё разное. И даже навыки экипажа одного корабля не пригодятся на другом. Нужно переучиваться.

Второе и главное – противник (НОАК) представляет из себя много военных секретов. Вообще непонятно, к чему готовиться, как защищать будущую флотилию, от каких угроз? Замечу так… странные люди – ответ ведь очень простой – от всех угроз, которые только сможете придумать – это же Китай.

Вообще с критикой как-то небогато получается. Возникают подозрения, что это что-то типа «официального оппонента», с которым уже договорились, и результат этого спора уже известен.

Я не предлагаю поучаствовать в этом диспуте, хотя он довольно интересен с технической точки зрения. Просто недавно я здесь рассказывал про сэшэашную идею построить флотилию маломерных боевых корабликов на воздушной подушке (см. «Чуждое море» https://author.today/post/699712 ). Теперь вот просто рассказал, «откуда ноги растут» у этого странного на первый взгляд начинания.

Да. Спорить не будем, но могу предложить развлечение получше. Это поможет точнее прочувствовать ситуацию с развитием оружейных систем во времени. Глубоко в историю погружаться не придётся. Достаточно посмотреть, какими были взгляды сэшэашников на боевой флот совсем недавно – каких-то 10-15 лет тому назад. Придётся много цитировать…

Первая цитата: «Повышение убойной силы надводных сил – особенно в том, что касается нашего наступательного вооружения и концепции операций надводных боевых групп (SAG) – предоставит командирам объединённых сил больше возможностей для нанесения ударов, ещё один способ перехватить инициативу и усложнить противнику задачу. Цель состоит в том, чтобы заставить противника перестроить свою оборону для противодействия нашим атакам». Ярко, решительно, всей мощью ввиду того, что «…появление сложных стратегий по ограничению доступа к морю привело к необходимости перейти к наступательной тактике для контроля над морем».

То есть Сэшэания всех победила, но на повестке появилась проблема – «…базовые навыки в противолодочной (ASW) и противокорабельной (ASUW) борьбе постепенно начали утрачиваться». Короче нужно переходить в атаку «…поскольку наши интересы простираются на тысячи миль от наших берегов». Всех-то делов! Причин для этого полно. Главная – это обеспечение полнейшей свободы судоходства и борьба со всеми, кто этому мешает. Здесь нужен перевод на человечий. «Свобода» – это судоходство во всём мире под контролем Сэшэании. Всё остальное – это несвобода. Они понимают в принципе, что это невозможно, поэтому уточняют, что контроль «…это способность и возможность осуществлять локальный контроль над морем, когда и где это необходимо для достижения других целей, и удерживать его столько, сколько требуется для выполнения этих целей».

Какие средства нужны для этой самой «наступательной тактики»? Они есть и просто замечательные! С помощью них в мировом океане обеспечивается «распределённая смертоносность – это состояние, достигаемое за счёт увеличения наступательной мощи отдельных компонентов надводных сил (крейсеров, эсминцев, боевых кораблей прибрежной зоны [LCS], десантных кораблей и судов материально-технического обеспечения)». Но главная ударная сила – это оперативно-тактические группы «охотник-убийца» для «захвата района морских операций», включая «удары по наземным целям противника».

Вообще все рассуждения высшего руководства Сэшэании выглядят так, как будто страна находится в состоянии перманентной войны сразу со всем миром. И вот как виделись боевые действия сэшэашного флота в те времена: «В качестве примера давайте перенесёмся в конец 2020-х годов и рассмотрим сценарий, в котором особое внимание уделяется тесной интеграции военно-морских сил и Корпуса морской пехоты…»

Согласно предлагаемому сэшэашными военными сценарию флотилия во главе с эсминцами (типа «Arleigh Burke» и типа «Zumwalt») и авианосцем «Теодор Рузвельт» получает задание захватить (нет никакой войны… просто захватить) остров в океане («… размерами 25 на 12 миль») для того, чтобы временно разместить там шесть истребителей F-35B Корпуса морской пехоты. При этом коварный враг не догадался разместить на своём острове никаких войск. То есть вообще никаких. Ни одного солдата. Однако коварный враг как-то пронюхал о благородном желании Сэшэании захватить то, что им нужнее, чем какому-то неправильному государству, и подло направил на защиту своей собственности «три надводных корабля», «несколько патрульных катеров» и одну дизельную подводную лодку. Это всё. Однако дальнейшее описание эпического сражения с подлым врагом густо пересыпано «защитой» сэшэашного авианосного соединения от всего на свете с помощью средств «противовоздушной и противоракетной обороны», имеющихся на авианосце и на эсминцах, а также «ударами по берегу» острова, на котором нет ни одного солдата. Оправдание такого удара простое – а вдруг коварные хозяева острова направят на остров свои «силы специальных операций»?

Уничтожать тех, кто теоретически может высадится на остров предполагается «…с помощью усовершенствованной артиллерийской системы на эсминце Zumwalt». Наведение ракет и пушек эсминца будет проводиться с помощью беспилотников типа MQ-8 «Fire Scout». Параллельно дальнобойными ракетами уничтожается флотилия подлых хозяев острова. Для уничтожения подводной лодки используются вертолёты MH-60R «Seahawk».

Смачное описание уничтожения чужого флота и всего подозрительного на острове сэшэашными авианесущим соединением «SAG-охотник-убийца» достаточно длинное. Не буду его сюда переписывать целиком. Главное в описании звучит так: «Все описанные возможности либо уже реализованы, либо находятся в стадии реализации». Однако этого всё же маловато будет, поэтому требуется дальнейшее увеличение мощи рельсотронов эсминца «Zumwalt» (зона до 60 миль), характеристик ракет «поверхность-поверхность» типа «Tomahawk» (зона до 1000 миль), а также установка «…экономичного ударного оружия средней дальности» на десантные корабли, которые будут осуществлять операции по высадке на чужой остров морской пехоты Сэшэании. Ещё для «…достижения эффекта распределённой смертоносности» предлагается потратиться на системы разведки, связи, РЭБ, обучение военных и пр.

Авторами этого опуса были аж три больших начальника: вице-адмирал Роуден, контр-адмирал Гуматаотао и контр-адмирал Фанта.

На сегодня положение несколько изменилось: рельсотроны так и не родились, «Zumwalt» тихонько гниют, так и не приступив к настоящей службе, количество других эсминцев уменьшается, крейсеры списываются без замены, «Томагавки» не изменились, с F-35 со всеми буквами одни проблемы… однако идеология флота остаётся прежней. Единственная проблема, которую таки разглядели в Сэшэании – это Китай. И они похоже не очень понимают, что с ней делать.

Да, сейчас у них имеется «операционная концепция Министерства военно-морского флота и корпуса морской пехоты» (DON), которая принципиально описывает действия флота и морской пехоты в случае возникновения конфликтов. Концепция определяется как «Распределенные морские операции» (DMO), которая «… означает рассредоточение флота при одновременной концентрации сил». Однако фактор «Китай» в ней не отражён никак, что в целом объяснимо. Однако именно на этой концепции основываются направления работы по перевооружению экспедиционных сил. Хотят покупать побольше «Томагавков», противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM), которых пока нет; большие и средние беспилотные корабли (USVS), которых нет; небольшие десантные корабли по программе «Medium Landing Ship» (LSM), которых тоже нет; и танкеров по программе (TAOL), которых пока нет. На реализацию «хотелок» отводится 5-10 лет… так и хочется спросить – а они у вас есть?

В Сэшэании вполне отдают себе отчёт в том, что не всё так просто сейчас в этом лучшем из миров, поэтому задают в пространство риторические вопросы типа: «Каковы технические проблемы и риски, связанные с коммуникационными и сетевыми технологиями, необходимыми для DMO? Адекватно ли DMO учитывает возможность ухудшения работы сети в военное время из-за атак противника?» Ответов нет. Это значит, что всё это DMO вообще под вопросом.

Поэтому спустимся с теоретических высот на грешную землю и взглянем на мир в его настоящем виде, и место в этом мире некоторых «гегемонов». Может с оружием будущего что-то станет яснее?

А над миром бушуют бури враждебные.

Уже с неделю примерно… или чуть больше. Неважно. Достаточно продолжительное время идут странные разговоры о том, что на Земле бушует магнитная буря. Может не самая ужасная из всех, но достаточно заметная. В принципе в этом нет ничего особо значимого, кроме одной небольшой детали – её проморгали все службы, которые бдительно следят за всем, что вытворяет наше драгоценное светило – Солнце. И вот все они дружно утверждают, что на Солнце всё было тихо и спокойно. Это значит, что никакой магнитной бури быть не должно. Но она есть.

Базар этот стал утихать не потому, что нашлась причина магнитной бури, а потому, что на Солнце произошла всё же мощная вспышка, солидная доля продуктов этого взрыва теперь несётся к Земле и скоро грянет уже «плановая» магнитная буря. Причём она обещает быть сильнее «незапланированной», хотя до максимальных значений не дотянет.

В чём проблема? Проблема в «Старлинке». Он вдруг перестал работать. Никто магнитную бурю с ним не связывал, но совпадение очень подозрительное. И вот слышу это я всякие голоса… да, нет, не те голоса, про которые кино снимают, и которые приказывают кого-то прибить. Я про голоса из Сети. Самые безобидные из них привычно заламывают руки и скулят о том, что наука знает о Природе крайне мало (то же мне, новость), и всем нам грозит грандиозный «кирдык». Но есть и другие, которые обращают своё внимание на то, что больше всех в мире от запора «Старлинка» пострадали военные. И это уже серьёзно.

Я так думаю, что «это ж-ж-ж неспроста». На самом деле маленькие спутники «Старлинка» просто не могли пострадать в гордом одиночестве. Этот катаклизм должен был отразиться на всём, что там над нами летает, и от чего стала не в меру сильно зависеть жизнь землян. А что происходит в мире, когда происходят большие катаклизмы? Правильно – все начинают воевать. Думаю, что людей, которые благодушно мечтают о том, что люди объединяться перед лицом катастрофы, минимальное количество. Трезвомыслящих куда больше.

В этом свете все грандиозные планы перевооружения могут грохнуться просто легко. Уж сколько их упало в эту бездну, никто не напомнит? Вспомню самые свеженькие…

2024 год, весна. Накрылась шумная фантастическая программа ВВС Сэшэании создания высокоэнергетического лазера для самозащиты истребителей (SHiELD). А уж какие красивые картинки показывали примерно лет десять подряд:

Даже до испытаний дело не дошло в настоящем мире. Хотя фотки подвесных блоков в аэродинамической трубе показывали:

Того же 2024 года весной «с серьёзными трудностями столкнулась» промышленность Сэшэании при разработке лазеров для лёгких бронированных машин «Stryker». Вот это другой лазер для другой машины, но он тоже не случился:

Ещё раньше отменили планы установки лазерного оружия на боевой AC-130J «Ghostrider» в рамках программы «Airborne High Energy Laser» (AHEL):

Это только про лазеры! Успокоились? Не-а. Сейчас сильно и уверенно… рассуждают про установку лазерного оружия на самолёты будущего по программе «Next Generation Air Dominance» (NGAD). Той самой программы, «дважды рождённой». Картинок уже полно:

Про гиперзвуковое оружие в Сэшэании после провала ряда «программ» говорят редко и глухо. Однако говорят. В конце августа Конгрессу был представлен очередной доклад на эту тему. При обсуждении бывший зам. министра обороны Майкл Гриффин сказал, что на сегодня у Сэшэании нет такого оружия и не появится как минимум ещё года три, а ещё у них нет никаких средств защиты от китайского и нашего «гиперзвука». Ну… хоть честно.

Сейчас у них новая головная боль, которая называется «Герань», но в Сэшэании её упрямо называют «Шахед». Этот самый «Шахед-136» на сэшэашников произвёл такое неизгладимое впечатление, что они его даже на Капитолийский холм затащили:

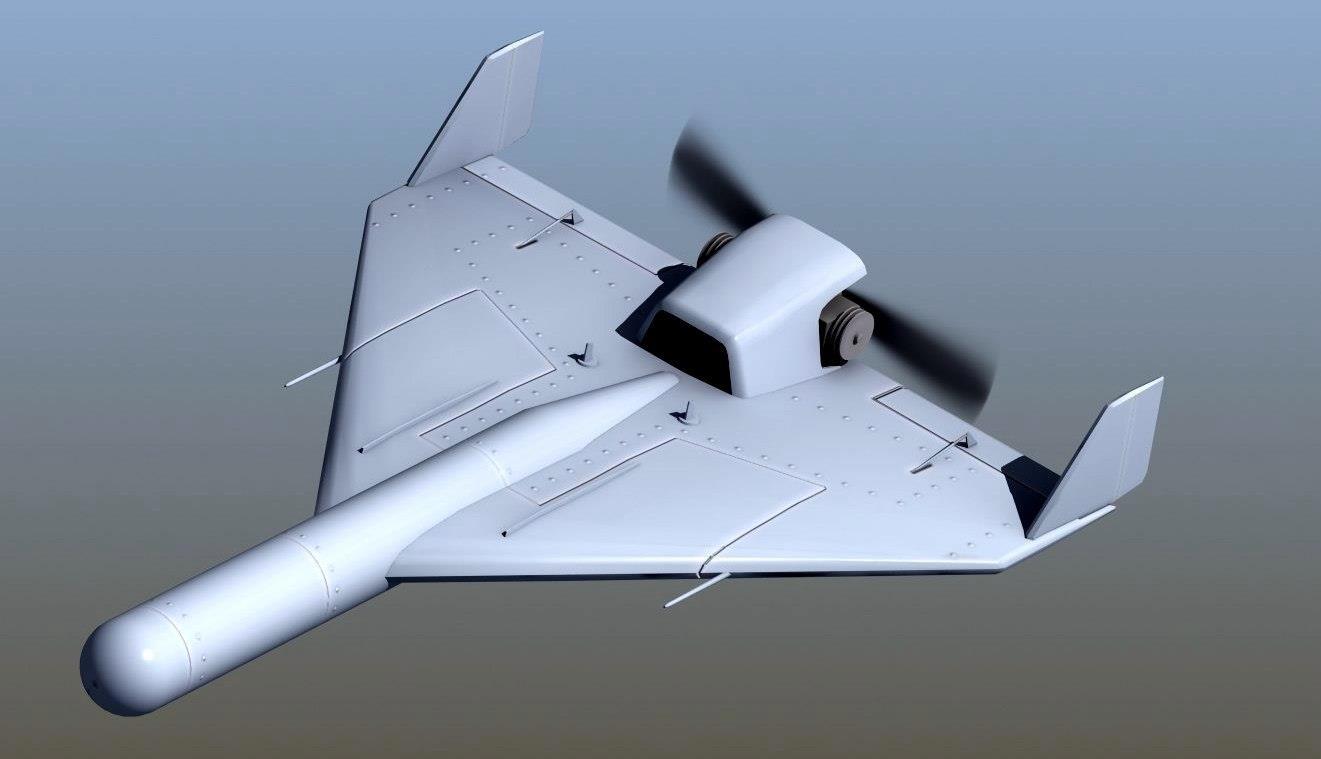

Короче сэшэашникам так поплохело от успехов «Гераней», что они возмечтали заиметь такой же аппарат. Хотя пока силёнок хватает только на вот такие картинки почему-то (подозреваю, что деньги никак не поделят):

Когда на Западе «Герань» называют именем иранского прототипа, то обязательно упоминают, что Иран не разработал «Шахед», а всего лишь «скопировал» еврейский беспилотник IAI «Harpy». Вот такой:

Хотя достаточно посмотреть на характеристики еврейского беспилотника, чтобы понять, что сходство чисто внешнее. Вот они: размах крыла – 2 м, длина – 2,3 м, взлётный вес – 125 кг, полезная нагрузка (с горючкой) – 70 кг, двигатель – Ванкель, скорость – до 250 км в час, дальность – до 400 км, время в воздухе – до 3 час., потолок – до 3 км.

Он же тупо меньше… ближе к нашей «Гербере». То есть сходство чисто внешнее и вполне объясняется аэродинамикой.

Ну, эта болезнь на Западе началось не вчера. Помню, что они упрямо наш Ту-144 называли «конкордский», утверждая, что Туполев просто «украл» проект, хотя Ту-144 был лучше по характеристикам, больше размерами, да и взлетел раньше «Конкорда». Но это их болезнь, им от неё и страдать.

Может по этой причине, а может и по какой-то другой, но уперевшись рогами в заросли «Герани», там не видят того простого факта, что у нас это просто один из целой вполне сформированной линейки беспилотников, которые выпускаются массово и успешно используются нашей Армией. Кстати, этот процесс идёт под ручку с процессом совершенствования средств защиты от чужих беспилотных аппаратов. И это особо важно. Ну, не видят и не видят, надеюсь, что у наших со зрением получше.

Вообще у сэшэашных деятелей встречаются интересные мысли, которые могут стать делами… интересными возможно. Я отношу к этим идеям инициативу их министерства обороны под названием «Replicator-1» и «Replicator-2». Это своего рода две линии обороны (да – они стали думать об обороне), основанных на простых и недорогих беспилотных системах.

Условно там считают это «системами, способными к самовосстановлению». В конце августа в Конгрессе был представлен доклад, содержащих общие принципы построения такой системы… денег пока не выделили.

А пока мне кажется, что в современных условиях все страны пойдут каким-то своим путём. Какой из них окажется удачным, скажет только Время.