Русско-японская война №3.

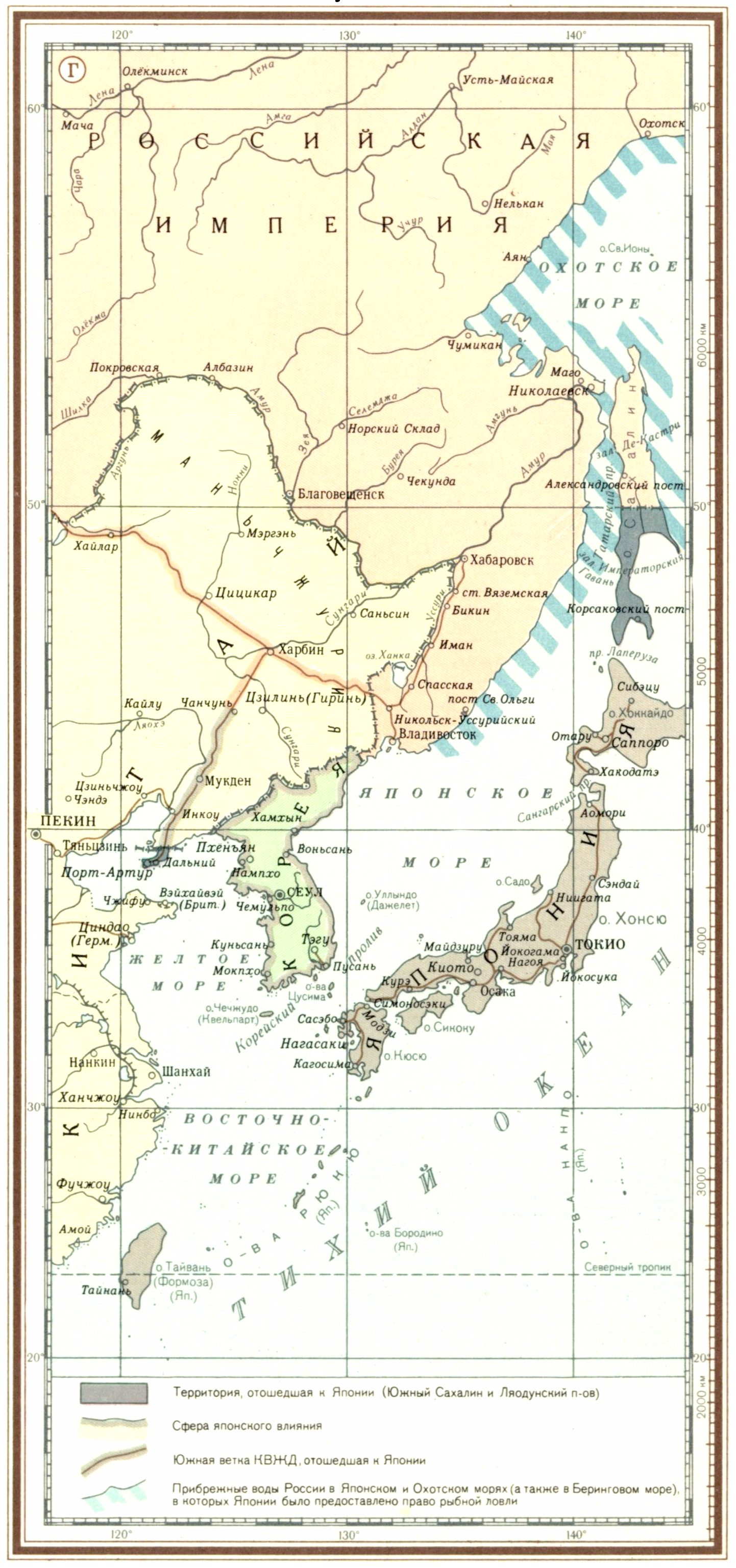

Автор: НиксерЧасть №3, в ней добавлю еще один штрих к итогам войны. А именно к рыболовной конвенции.

Итоги русско-японской войны.

11 пункт Портсмутского мирного договора касался рыбной ловли.

Россия обязуется войти с Японией в соглашение в видах предоставления японским подданным прав по рыбной ловле вдоль берегов русских владений в морях Японском, Охотском и Беринговом. Условлено, что таковое обязательство не затронет прав, уже принадлежащих русским или иностранным подданным в этих краях.

Только обещать — не значит жениться, Россия под руководством В.К. Бражникова стала сознательно затягивать переговоры по поводу подписания обещанного соглашения, что сильно било по японской рыбной отрасли. В итоге японцам пришлось идти на уступки, Россия довольно широко трактовала границ бухт и рек, подпадавших под "исключения", где имели право ловить только русские промышленники, но японцам деваться было некуда. В результате Русско-японской рыболовной конвенции от 28 июля 1907 года территории, в которых японцы получили право на рыболовство, были ограничены в самых лакомых местах, японцам был так же запрещен промыслу морского зверя, котиков и морских бобров. А запрещённые для японцев бухты и реки это лосось, самая ценная рыба региона. Еще недавно лосось, составляя всего 5–7% от годового уровня добычи рыбы и морепродуктов Камчатки, обеспечивал области выпуск 33–35% (в денежном выражении) всей ее товарной продукции.

Японские подданные по договору должны заниматься ловлей и обработкой рыбы на специальных участках, полученных в аренду с публичных торгов. При этом они обязаны подчиняться всем законам и распоряжениям, касающимся иностранцев в России. Русско-японская рыболовная конвенция устанавливала равное положение в отношении налогов на рыбную ловлю, правил этой ловли и др. для русских и японских подданных. То, что раньше японцы получали бесплатно по средством браконьерства, то теперь за это им приходилось платить.

Русское правительство обязывалось не облагать экспортными пошлинами продукты рыбной ловли в прибрежных и амурских губерниях, "если они будут предназначены для экспорта в Японию", а японское правительство - не облагать их импортными пошлинами.

Япония обязалось открыть свой внутренний рынок, отменив пошлины для русских рыбопромышленников, это огромная уступка, такие уступки раньше европейцы получали только под военным нажимом. Этот договор открыл зеленый свет для русской рыболовной промышленности. Японский рынок оказался способным поглотить практически неограниченное количество продукции из камчатских лососей, как впрочем краба и иных рыбных ресурсов.

21 июня 1910 г. был принят закон о порядке сдачи в аренду речных рыболовных участков. Согласно этому закону русские подданные получили право брать в аренду на 12 лет все наиболее значимые реки Камчатки на льготных условиях.

Консервное дело на Камчатке одновременно начали русские и японские промышленники. В 1910 г. в Усть-Камчатске было построено два рыбоконсервных завода: один их них принадлежал фирме «Демби и Бирич», другой завод был построен японцем Цуцуми. Японские предприниматели осуществляли строительство рыбоконсервных заводов более быстрыми темпами, чем русские промышленники. Уже в 1913 г. японцы, построившие к этому времени 11 заводов (против четырех русских), но вырабатывали половину всей консервной массы на Камчатке (55,4 %).

Однако российские компании могли выдерживать конкуренцию с японскими рыбаками и развивать русскую рыбную промышленность по сути только за счет привлечения иностранного капитала (компании Грушецкого, Эккермана и некоторые другие). Благодаря мощному притоку промышленного капитала, как российского, так и зарубежного, в 1913 г. на Камчатке сложилась наиболее развитая на Дальнем Востоке России береговая рыбная промышленность. Это были в основном крупные капиталистические хозяйства, занимавшиеся производством консервов из краба и лосося.

На этом этапе за счет количества привлеченных ресурсов наибольшие выгоды от эксплуатации рыбных ресурсов Камчатки получали японцы. Однако развитие капитализма в России меняло постепенно ситуацию. При этом иногда работа русских и японцев здесь носила взаимовыгодный характер. В 1910-е гг. на Камчатке были популярны "икряные" сделки. Японцы на своих многочисленных участках заготавливали рыбу способом "сухого" посола, выбрасывая икру. На русских участках зачастую заготавливалась только икра, а рыба выбрасывалась. Русский и японский хозяева договаривались, и специально посланные люди отбросы забирали как товарное сырье. Для экологии такой подход был разумных, хищническое отношение к природным ресурсам, тогда был свойственен всем участникам.

Русско-японская рыбная конвенция 1907 года привела еще к одному результату. Японцы настолько активизировались, что практически не оставляли места американскому браконьерскому промыслу, который был сильно развит у российских берегов в Беринговом море. Американский флот был вынужден сместиться в северную часть Берингова моря. Американские газеты сообщали о имевшихся столкновениях (с применением огнестрельного и холодного оружия) между командами американских и японских шхун, происходивших при нарушениях границы той или другой стороной.

Срок действия конвенции 1907 года устанавливался на двенадцать лет. Советские рыбные договора с Японией по сути повторяли основные положения рыболовной конвенции 1907 года. Кардинально ситуацию изменило поражение Японии во ВМВ. В соответствии с приказом Заместителя Наркомрыбпрома СССР от 12 августа 1945 г. все имущество (консервные заводы, утильзаводы, рефрижераторы, холодильники и рыбообрабатывающие базы), а также рыболовные и краболовные участки по Западному и Восточному побережьям Камчатки, ранее находившиеся в пользовании японских рыбопромышленников, были переданы Камчатскому Госрыбтресту.

В середине 50-х только на Камчатке на полную мощность заработало 40 рыбоперерабатывающих комбинатов и 45 консервных заводов. На остальной же территории действовало около 60 рыбозаводов, значительной частью которых были производства, конфискованные у японцев. В середине прошлого века рыболовецкие колхозы гремели на всю страну, ведь они добились небывалых результатов по объемам добычи лососевых и других сортов рыб. К сожалению, всплеск роста рыбной промышленности был оборван хитрыми играми на государственном уровне, непомерными аппетитами и бездумным хозяйствованием все тех же японцев, которых допустили к вылову лососевых у своих берегов.

Хотя японцам и не разрешалось подходить близко к устью камчатских рек, тем не менее они дрифтерными сетями умудрялись перегородить путь миграции рыб так, что лососевые не могли плыть дальше. В конечном итоге в прибрежных водах Камчатки постоянно «паслось» около 300 судов и 8 плавучих баз, которые в буквальном смысле просеивали море, уничтожая все живое. Каждым дрифтером выставлялось по 300-350 сетей в сутки, при этом они распределялись так плотно, что ускользнуть или выбраться из них было практически невозможно. После прохода таких сетей в морских глубинах не остается практически ничего. И самое страшное, что в таких сетях, запутавшись, гибнут крупные млекопитающие и даже птицы. Но и это еще не все. Доставая сети, из попавшейся рыбы японцы выбирали лишь лососевых, чаще всего, нерку, остальную же (тоже погибшую) – просто выбрасывали в море. А это, до 80% улова! Стоит отметить, что такой варварский способ промысла заслуженно получил название – «стена смерти».

Уже к 1956 годы японцы ежегодно вылавливали до 280 тыс. тонн различных лососевых, в разы снижая улов советских рыбаков, что постепенно и привело к упадку рыбной промышленности. А в 1958 г. улов уменьшился в 100 раз по сравнении с 1950 годом, вызвав коллапс в рыбопромысловой промышленности Камчатки.

В период с 1958 по 1961 г. на Камчатке и прилегающих к ней районах закрылось 23 рыбоперерабатывающих комбината, 36 береговых баз, 25 консервных заводов, 30 рыболовецких колхозов, 7 моторно-рыболовных станций и 18 хладокомбинатов, при этом несколько десятков тысяч сотрудников было сокращено. За несколько лет только на Камчатке полностью опустело 48 благоустроенных населенных пунктов. В последующие годы также закрывались рыбоперерабатывающие предприятия, но не так массово. Улов рыбы наладился только с середины 1970-х, когда японцам разрешили вылов рыбы не ближе чем за 200 миль от советских берегов.

Предыдущие части.