И снова про внешний привод

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковОпять, потому что когда-то уже про него писал.

Преамбула

Возможно вы в курсе про «кошмар формулы Циолковского» который якобы мешает нам посадить яблони на Марсе. Так вот, настоящая проблема не в формуле Циолковского которая выглядит так:

M0/M = exp (V/W)

а в гораздо более простой формуле кинетической энергии:

E = 0.5*m*v**2

Чтобы разогнать тело до первой космической надо передать ему соответствующую кинетическую энергию, 32 МДж/кг в случае Земли и без учета потерь. А потери идут в том числе на то что мы сначала разгоняем реактивную массу в баках вперед, а потом назад чтобы создать тягу. Ну и это только первая космическая — для второй энергозатраты будут уже 60 МДж/кг без учета КПД. И с этой второй космической (ну чуть выше) до Марса лететь пол года и то когда планеты правильно сойдутся, а сойдутся правильно они раз в два года. Чтобы лететь в десять раз быстрее нужно… Нет, не скорость в 10 раз больше, точнее не та скорость с которой стартуем с Земли. Дело в том что гравитация из 12 км/с оставляет нам всего 3,3 км/с средней скорости с которыми и ползем 50 миллионов км во время противостояния. Чтобы долететь за 18 суток вместо 6 месяцев достаточно иметь среднюю скорость 33 км/с. Правда гасить ее придется скорее всего двигателями, так что итоговое приращение 66 км/с. Ну и это без учета старта с Земли.

Проблемы с точки зрения науки и техники

На самом деле 32 МДж — не такая уж большая энергия. Чуть менее 10 кВт*ч. Но это за килограмм и без учета потерь. Учтем потери. Не такие уж и большие, как ни странно. Конечная скорость не 8 км/с, а 9 для учета гравипотерь, на формулу Циолковского тратится около половины кинетической энергии продуктов сгорания, можно еще КПД ракетного двигателя как тепловой машины учесть — 60%. Итого 120-150 МДж/кг на НОО. 40 кВт*ч, что даже по тарифу 5 рублей за кВт*ч — 200 р. Но за килограмм. Это все еще много меньше современных цен на вывод полезной нагрузки, ну так они в основном не затратами энергии формируются, точнее не прямыми затратами на разгон.

Хуже то что энергию крайне желательно тратить быстро в космосе и обязательно при старте с Земли. Мощность идеального ракетного двигателя равна половине произведения тяги на скорость истечения:

P=F*W/2

Иными словами, каждый Ньютон тяги стоит как минимум половину скорости истечения Вт. Как было показано по ссылке выше, оптимальная скорость истечения примерно равна желаемому приращению скорости. Т.е. для жидкостного ракетного двигателя 1,5-2,2 кВт на Ньютон в зависимости от скорости истечения. Реально тепловая мощность ЖРД на ньютон примерно вдвое больше поскольку КПД. А ведь Ньютон — это около 100 грамм силы тяги. Итого ракете чтобы просто взлететь нужно иметь мощность порядка десятков киловатт на килограмм стартового веса. Это достигается благодаря тому что у ЖРД и прочих химических двигателей источник энергии и рабочее тело — одно и то же. А вот ядерный двигатель будет либо выбрасывать в качестве реактивной струи продукты деления, либо иметь всякие хитрые системы передачи энергии от ядерного топлива к рабочему телу, что плохо сказывается на удельной мощности.

В космосе вроде как можно ускоряться медленно, но жизнь коротка. В сутках 82 тыс секунд и если ваше ускорение, скажем 0.001 м/с2 то за сутки вы разгонитесь на 82 метра в секунду. Разгоняться от первой до второй космической будем месяц, а на самом деле два и это в радиационных поясах. Казалось бы ну повысим ускорение до 0.01 м/с2 и пройдем пояса всего за неделю. Тоже приятного мало. Но ускорение 0.01 м/с2 означает тяговооруженность 1 Ньютон на 100 кг. А за Ньютон мы платим как минимум половину скорости истечения. Которая у нас явно не 3-4 км/с, раз уж мы заморочились с двигателями малой тяги. Допустим скорость истечения 30 км/с, тогда на Ньютон придется потратить не менее 15 кВт. И впихнуть электростанцию на эти 15 кВт в 100 кг нашего ионолета. Разумеется, не буквально, а в среднем.

Роскосмос про тот самый ядерный буксир пишет следующее:

При электрической мощности на борту аппарата в 1 МВт электроракетная двигательная установка обеспечит тягу до 20 Н. Этого вполне достаточно для эффективного ускорения в космосе многотонных объектов.

В зависимости от космической миссии полезная нагрузка может быть различной. Масса и габариты базовых элементов должны обеспечивать их размещение в космических головных частях российских ракет-носителей класса «Ангара-А5» и выше.

При тяге 20 Ньютон буксир сможет разогнать с ускорением 0.01 м/с2 аж целых 2 тонны включая себя. По поскольку

Масса и габариты базовых элементов должны обеспечивать их размещение в космических головных частях российских ракет-носителей класса «Ангара-А5» и выше.

там ни как не 2 тонны. Собственно не менее официальная информация о планируемых характеристиках:

Российский ядерный буксир «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, говорится в документах «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок.

можете себе представить реакцию даже не Маска, а китайцев заканчивающих разработку CZ-10 способной отправить к Луне 27 тонн за двое суток. Даже с учетом вывода на окололунную орбиту, будет доставлено больше 10 тонн. На ЖРД 10 тонн при 27 тоннах стартовой массы можно сразу на Луну посадить.

Конечно, технологии совершенствуются, а удельная мощность ядерной энергетической установки растет просто вместе с размерами по закону квадрата-куба. Энергия вырабатывается в объеме активной зоны, а массу жрет биозащита, которой прикрывать площадь. Но рано или поздно мы упремся в то что основная масса ЯЭУ будет приходиться на радиаторы.

Проблемы с точки зрения литературы

Но мы же фантастику пишем? Можно напроизволить достаточно развитые технологии будущего. Но в том и дело что необходимое направление развития физика указывает слишком явно — способность генерироваить или хранить огромное количество энергии в малой массе. Это дает революцию в слишком многих областях. Казалось бы, можно писать «на похрен», но известна реакция фанатов ЗВ на мегатонны тротилового эквивалента турболазеров в «Энциклопедии Звездных Войн». Ну и классики все-же заморачивались прописывая кроме лучей смерти силовые щиты. И правильно делали ибо необходимое для быстрого перелета хотя-бы на Марс количество джоулей многократно превышает энергию достаточную чтобы испарить этот корабль, так что вместе с чудо-двигателями должна быть чудозащита… На самом деле нет. По ссылке описан лайфхак как получить буквально двигатель Эпштейна из «Экспансии» в рамках обычной физики, но он требует неслабого развития лазеров для термояда (возможно даже выводящего нас за рамки современной физики), а в книгах с сериалом лазерных пушек не наблюдается. Хотя сам лазер на корабле с «реалистичным двигателем Эпштейна» стоит по умолчанию — вопрос лишь в том чтобы его перенаправить на врага вместо капсулы для лазерного синтеза. Ну и жрет такой кораблик хоть и не уран, но как минимум дейтериевый лед.

И собственно внешний привод

Не обязательно разгонять источник энергии вместе с кораблем! Можно передать энергию со стационарной станции на расстоянии. А на самой станции добыть энергию из света ближайшей звезды или ядерного реактора на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом. Можно пойти еще дальше и передавать с разгонной станции еще и рабочее тело. Минусы очевидны — зависимость от разгонных станций. Будет очень обидно если станция не включится на торможение… Но точно так же могут не включиться встроенные двигатели. С точки зрения техники станция надежней поскольку стационарная и допускает более глубокое резервирование. С точки зрения социалки вам надо дружить с владельцем станции чтобы однажды не улететь к звездам. И владелец станции должен обеспечить устойчивость к террактам. И желательно как-то порешать вопрос что делать в случае смены владельцев станции. С другой стороны сколько-нибудь адекватные разумные вряд ли будут выбрасывать в космос то что можно захватить.

С войной в мире внешних приводов казалось бы все сложно. Атакующий должен тормозиться сам… Или просто не говорить «иду на вы» до конца торможения. Даже если пацифисты продавят необходимость досмотра корабля эмиссарами принимающей стороны на разгонной станции, провоз оружия и спецназа контрабандой будет делом техники. Плюс можно затормозить своими двигателями, скорость перелета будет ограничена возможностями двигателя, но у внешнего привода вполне реально скрыть если не факт разгона, то разгоняемую массу.

Зато зависимость от станций внешнего привода делает космос «плоским и одномерным" . Даже если скорость позволяет летать между любыми двумя станциями, для планирования графика разгонов с торможениями желательно летать между ближайшими. И получается классическая сеть гипертоннелей, но в хардсцайфае. Какие конкретно возможны станции?

. Даже если скорость позволяет летать между любыми двумя станциями, для планирования графика разгонов с торможениями желательно летать между ближайшими. И получается классическая сеть гипертоннелей, но в хардсцайфае. Какие конкретно возможны станции?

Катапульта

Простейший вариант. Зато кроме рабочего тела передает и реактивную массу — вся катапульта ей является. Когда я писал «Лестницу Лагранжа» на мошковском самиздате то использовал их для гражданского судоходства, потом отказался, возможно зря. А вот в «Мире огромных корпораций» катапульты используются. Плюсы — высокий КПД и возможность рекуперации энергии (пожалуй единственная такая из всех технологий). Минусы — торможение выглядит опасно, скорость ограничена габаритами.

Длинна катапульты зависит от желаемой скорости и ускорения:

L = V*V/(2*a)

Если хотим скорость 10 000 м/с и готовы терпеть ускорение лишь 10 м/с2 — получим трубу длинной 5 тыс км. С одной стороны много, а с другой длинна Транссиба 7 тыс. км. Увеличение ускорения пропорционально уменьшит длину трубы, но увеличит скорость лишь пропорционально корню квадратному ускорения при той же длине разгонного трека.

Катапульты дают нам стелс в космосе. Дистанционно можно отследить факт запуска и то есть нюансы, но не точные параметры снаряда. Все паразитное тепло рассеивается в катапульте, которая слишком тяжелая чтобы это было заметно. А тяжелой катапульте быть придется ибо иначе отдачей унесет.

Хайповый космический лифт является разновидностью катапульты, просто катапультирует медленно и печально до самой стационарной орбиты. Попытка построить катапульту на Земле чтобы из нее стрелять ракетами натыкается на то что ракету нужно запускать вверх чтобы быстрее улететь из атмосферы. При ускорении 20 м/с что соответствует 3-кратной перегрузке (9.8 м/с даст Земля) нам потребуется разгонный трек длинной 25 км чтобы набрать хотя-бы 1 км/с. Вариант разогнать по горизонтали и повернуть натыкается на центробежную силу, которая еще и действует в нерасчетном направлении. При скорости в тот же 1 км/с для центростремительного ускорения 10 м/с2 потребуется окружность радиусом… 100 км. Такой же высоты будут эстакада для поворота ракеты вверх. Если порезать осетра хотя-бы д 500 м/с радиус окружности уменьшится до 25 км. Единственным разумным вариантом наземной катапульты выглядит ее гибрид с воздушным стартом — разгон до скорости работы прямоточных двигателей. Или как минимум приделать к ракете крылья, которые уже развернут вектор скорости куда надо. Ну и слишком разгоняться в плотных слоях атмосферы вредно.

В проекте петли Лофстрома разгонный трек поднят на границу атмосферы за счет быстрого вращения этой самой петли — больше второй космической. Реалистичней выглядит запуск разгонного трека на орбиту. Полезной нагрузке останется лишь добраться до трека по суборбитальной траектории. По похожему принципу работает ротоватор, он же скайхук — нечто вроде гигантской пращи. Прелесть обоих вариантов в рекуперации энергии при их использовании для схода с орбиты. По ссылке каменный цветок не очень выходил, но если не жадничать и проходить часть разгона до орбитальной станции на ракетных двигателях цифры станут гораздо приятней. Так Старшип в одноступенчатом варианте может разогнаться до 6-7 км/с, до первой космической с учетом гравитационных потерь останется 2-3 км/с.

Минус ротоватора в том что он при отцепке в верхней точке имеет скорость заметно выше первой космической, выкидывая груз в радиационные пояса. Но баг может быть фичей если скорость при отцепке стенет равна второй космической. Другой минус ротоватора — необходимость попасть точно в конец троса. Фиксится строительством кольца со спицами. Если не жадничаем, а оставляем ускорение на ободе не более 10 м/с2, сможем совместить ротоватор с обиталищем.

Главный минус катапульты — масса этой мегаструктуры. Нужна в том числе чтобы единичный запуск не уносил пушку назад с той же скоростью, но и для обеспечения прочности конструкции в момент прохода корабля в сотни, а скорее тысячи тонн массы. Хорошая новость в том что сила прикладывается в одной точке, а не по всей катапульте. Так что масса будет расти пропорционально удлинению

Лазер

Позволяет решить проблему разгонного трека катапульты сделав трек нематериальным. Вариант подсветки лазером солнечного паруса годится разве что для полетов на субсвете из «Аватара». Ньютон тяги идеального солнечного паруса стоит 150 МВт. Еще раз, один Ньютон. Да, если вам надо разогнаться до 2/3 световой то других вариантов нет, но допустим не надо.

Гораздо интересней лазер для передачи энергии тем же ионным двигателям. Лазер светит на той длине волны, на какой надо, что позволяет резко повысить КПД фотоэлементов:

Letting ts be 1, and using the values mentioned above of 44%, 77%, and 86,5% for the three factors gives about 29% overall efficiency.

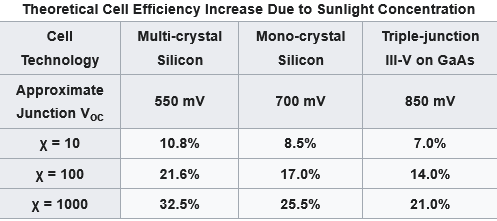

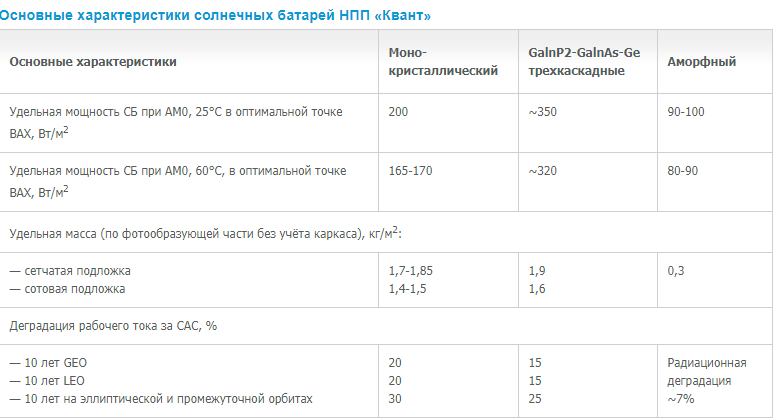

44, 77 и 86,5 дают в сумме 29 потому что там на самом деле не суммирование, а умножение. Убрав 44% спектральных потерь заменой солнечного спектра на лазер получим КПД 66%. Реальный КПД кремниевых батарей не 29%, а уже 24%, но 50-60% КПД у нас точно есть. А КПД нам важен поскольку внешний привод нужен как раз чтобы не ставить большие радиаторы. Хорошие новости в том что с повышением интенсивности излучения КПД фотоэлементов растет

Причем это для солнечного излучения, а значит все еще со спектральными потерями. От которых правда есть еще многокаскадные фотоэлементы (multy-junction cells). Короче говоря, нет ничего фантастического в том чтобы выкрутить КПД обычной монокристаллической батареи с 20% на солнечном свету до 80-90% под ярким лазером правильного спектра. Что-то все равно уйдет в тепло, но у нас уже есть солнечная батарея в качестве радиатора.

Допустим излучение 100 кВт/м2 или примерно 100 солнечных. Батарее нужно рассеять 10-20 кВт с квадратного метра. Лицевая сторона эффективно поглощает так что можем считать для нее коэффициент черноты 0.9, тыльную сторону ни кто не мешает покрыть сажей. Равновесная температура панели 668 К. Еще терпимо, но руками лучше не хвататься. Повышение площади излучения добавлением на тыльной стороне радиаторов особо не поможет ибо площадь стоит под корнем четвертой степени. Чтобы снизить равновесную температуру вдвое до 334 К нам потребуется увеличить площадь в 16 раз.

С другой стороны мы получили 80-90 кВт с квадратного метра. Это даст Ньютон тяги при скорости истечения 160-180 км/с. Да, без учета потерь, но у электроракетных двигателей с высокой скоростью истечения КПД стремится к 100% поскольку расходы на ионизацию вещества не зависят от скорости, а эффективность разгона электромагнитным полем очень высокая. Можно скинуть скорость истечения получив больше Ньютонов. Квадратный метр солнечных батарей вполне может весить 1-2 кг уже сейчас.

Таким образом тяговооруженность корабля 0.01 Н/кг при скорости истечения 50-60 км/с достигается легко, скорее всего достижима и 0.1 Н/кг. Последнее позволяет разогнаться до 30 км/с за 3-4 дня и потом затормозить обратно за то же время при наличии станции подсветки. А в первом случае разгоняться и тормозить будем по месяцу. А самое обидное что средняя скорость будет не 30 км/с, а 15 км/с.

А вот с разгонной станцией уже все печальней. КПД лазеров дошел до 20-30%, но поднять выше уже нетривиально. И сфокусировать на солнечных батареях улетающего корабля проблематично. Длинна разгонного трека зависит от ускорения линейно и если в случае катапульны на 10 км/с у нас было ускорение 10 м/с2 и динна 5000 км, то при ускорении 0.1 м/с2 за время разгона до тех же 10 км/с пройдем уже 500 000 км. Тут еще и поправку на скорость света делать придется. А от конечной скорости разгонный трек зависит квадратично и если мы увеличили скорость с 10 км/с до 30 получим трек длинной 4.5 миллионов километров. Единственный способ попадать на таких расстояниях — светить лучем много толще цели. Так что итоговый КПД получается единицы процентов, а скорее доли процентов. Зато измеряя ускорение с тепловым излучением разгоняемого корабля массу найдем лишь очень приблизительно. Излучение 20 МВт может говорить как о разгоняемой массе 100 тонн при КПД 80%, так и 200 тонн при КПД 90%.

Третий вариант использования лазеров — лазерно-термический двиатель. В нем энергия лазерного луча напрямую греет топливо. Интересен высокой тягой ЖРД при скорости истечения как у хорошего ЯРД, что позволяет стартовать с Земли в одну ступень без радиоактивного выхлопа. Но тут уже нужна высокая плотность энергии лазера.

Ускоритель частиц

Попытка решить проблему расходимости лазера и его КПД. Путей решения два — сократить длинну трека за счет ускорения, использовать самофокуссировку положительных частиц и стрелять твердыми снарядиками.

Почему перейдя на ускоритель мы можем уменьшить разгонный трек? Потому что нам больше не нужны солнечные батареи для преобразования энергии — можно ловить частицы парусом. Магнитным. Это я использовал в «Лестнице Лагранжа» в качестве секретной разработке Марсианского Союза. Большой массив плазменных двигателей дует в магнитный парус корабля, корабль разгоняется пропорционально импульсу пойманных парусом частиц. Отличие от солнечного паруса в том что скорость частиц ниже и потому Ньютон тяги дешевле. При скорости 30 км/с нам надо 15 кВт на ньютон тяги, которые мы тратим на станции внешнего привода. Да, плазма будет расходиться, но у нас ускорение 10 м/с2 и для разгона до 20 км/с хватит трека в 20 тыс км. А больше пока и не надо ибо экспериментальный корабль с ЯРД с большей скорости не затормозит. Зато дельта корабля фактически удваивается. И это любых дооборудованных парусом кораблей касается.

Эффект самофокуссировки заряженных частиц за счет силы Лоренца плох тем что требует больших, желательно релятивистких, скоростей частиц и тем что вместо проблемы расхождения будет проблема попадания.

Наконец макроны. Тот же ускоритель частиц, но разгоняющий маленький шарик из углеволокна или еще чего прочного. Разогнанные до, к примеру, 100 км/с шарики будут иметь удельную энергию 5 ГДж/кг. При столкновении с другим шариком получится облако плазмы просто за счет кинетической энергии. Ну а дальше плазму собирает магнитный парус… И я блин понял что мог бы сделать марсианский внешний привод еще красивее. Пусть ядерный двигатель корабля работает на малой тяге, либо работает один из девяти двигателей. А в струю влетают шарики с Фобоса превращаясь в плазму. Правда тут уже есть сюжетные заморочки.

Короче, главная проблема тут в попадании шарика в мишень. Решается опять малой длинной разгонного трека и тем что мишень вообще джет из обычного двигателя, который влетающие шарики усиливают. Проверим так ли это. Кинетическая энергия шарика:

K = 0.5*p*p/m

Импульс p сохраняется, в процессе сгребания шариком вещества перед собой кинетическая энергия переходит в тепловую пропорционально встреченному веществу. Это конечно неупругое соударение, но при упругом соударении кинетическая энергия будет расходоваться еще быстрее. Встретив массу в 1% от собственной шарик переведет в тепло 1% своей кинетической энергии. Это 50 МДж на кг — более чем достаточно для испарения и ионизации большинства веществ. После чего снаряд во-первых начинает расширяться, во-вторых взаимодействовать с магнитным парусом. Масса вещества собранного по пути частицей равна плотности среды умноженной на пройденный путь L на площадь поперечного сечения. Поперечное сечение

S = pi*r**2.

Масса шарика — плотность на объем, объем

V = (4*pi/3)*r**3

Отношение масс среды M1 и шарика M2:

M1/M2 = 3*rho1*L/(4*rho2*r)

Если M1/M2 = 0.01, L = 1000 м, r = 0.001 м, а rho2 = 1000 кг/м3:

0.01 = 3*rho1*1000/4

rho1 = 1.3*10**-5 кг/м**3

С другой стороны плотность реактивной струи двигателя равна секундному расходу топлива деленному на произведение среднего поперечного сечения струи и ее скорости истечения. Если скорость истечения равна 3700 м/с, а поперечное сечение — 10 м² плотности 10**-5 будет соответствовать секундный расход 37000*10**-5 = 0.37 кг/с.

Скорость расширения реактивной струи равна скорости теплового движения молекул на срезе сопла. Которое в вакууме зависит от степени расширения и может быть любой. Кроме того, скорость снаряда может быть и больше 100 м/с что уменьшит количество вещества необходимое для ионизации. Короче говоря, можно было бы построить модель в Экселе или Питоне и поиграться с характеристиками струи и шариков, но мне пока лень. Вроде уже очевидно что батут работает, а более подробно считать имеет смысл уже в процессе практической реализации.

Мишень можно наполнить ураном либо дейтерием с тритием. Тогда при достаточно резком торможении получится микроядерный или микротермоядерный взрыв. Если скорость шарика остается в пределах 10 000 км/с, выделение энергии в обеих случаях будет много больше затрат на разгон шариков.

Теперь о минусах. Шарики должны попадать. Попадать хотя-бы в джет, круг радиусом 10 метров в 20 тыс км дает нам буквально астрономическую точность в 0.1 угловую секунду. А ведь на таком треке удастся разогнаться лишь до 20 км/с при ускорении 10 м/с2. А повышать ускорение малопродуктивно поскольку оно под корнем. Продуктивно повышать диаметр струи, либо переходить от струи к очень точной пушке-перехватчику наводящейся по данным лидара.

Идея делать самонаводящийся снаряд плохая. Шарик слишком маленький, а большой просто не разгонится. Надо двигать сам корабль. Дело в том что ошибка наведения скорее всего будет постоянной и связанной с несовпадением осей прицела и ствола. И ее можно считать заранее по отклонению эпицентров взрыва от центра. Но вот со случайными факторами так уже не получится, но им вроде особо браться не от куда.

Засада в том что при торможении о шарикомет расстояние до шарикомета уменьшается и чтобы насадить корабль магнитным соплом на шарики надо знать куда они полетели. Нужен мощный лидар. Как вариант, на самой станции. А вот у лазера такой проблемы нет — пятно большое, пятно попадет.

Ранее я говорил что у внешнего привода ниже опасность невключения на торможение по техническим причинам. Но мы видим что приемник у систем внешнего привода на шариках-макронах и лазерном луче может быть достаточно сложной системой. С другой стороны встроенный двигатель с аналогичными характеристиками будет еще сложнее поскольку будет содержать электростанцию высокой удельной мощности, либо систему поджига термоядерной реакции, тоже ограниченную массой корабля.

Ну и мое любимое — КПД. Ньютон тяги стоит не меньше половины скорости истечения продуктов взрыва шарика. По-этому чем меньше скорость истечения — тем меньше затраты энергии на разгон. В случае традиционного ракетного двигателя при V > W это быстро начинает компенсироваться тем что разгоняем много реактивной массы. В случае шариков эти самые шарики просто не догонят корабль летящий с той же скоростью и не взорвутся без достаточной разницы скоростей. Идеальным вариантом будет повышение скорости макронов мо мере разгона корабля, но вопрос насколько это реализуемо. С другой стороны для инициации меньшим количеством вещества шарику желательна скорость по-выше. Но скорость корабля ограничена длинной разгонного трека на котором получается попадать и ускорением. Внезапно, мы нашли смысл терпеть высокие перегрузки в открытом космосе. Проблема в том что конструкция корабля тоже не любит перегрузок.

Чтобы разогнать корабль до скорости 100 км/с с ускорением 10 м/с2 потребуется трек длинной 500 тыс. км.

Привод как оружие

Скорее всего нормально использовать станцию внешнего привода в качестве оружия не получится. Кроме лазера, но дистанция на которой он сможет сфокусировать достаточно энергии для боя будет много меньше дистанции на которой он работает как привод. Катапульта оптимизирована на разгон больших масс по заранее выбранному вектору, шарикомет оптимизирован на точное и многократное попадание в малоразмерную цель с околонулевой поперечной скоростью.

Но очевидно можно использовать соответствующие технологии. В случае с шарикометом потребуется как-то делать его компактным и при этом пробивающим реактивную струю корабля. При этом просто подойти ближе мало — энергия шарика не увеличится. Вкачать в шарик больше энергии? Мы и так строили внешний привод потому что внутренний в корабль не влазил. Если же это береговая батарея то она каким-то образом должна располагать большей энергией чем привод. Правильный выбор — уменьшать скорость шариков. Но без фанатизма чтобы попадать. Помним что уменьшение скорости в 3.3 раза уменьшает кинетическую энергию в 10 раз. Что можно конвертировать в увеличение массы залпа при той же энергии в те же 10 раз.

Выводы

Катапульты всех типов позволяют разогнаться до скоростей порядка единиц км/с. И возможно даже затормозиться, причем с рекуперацией энергии, но требуется уверенность в том что заходящий на торможение корабль не протаранит катапульту. Лазеры и шарикометы примерно одинаково ограничены расстоянием на котором получается добиться высокой интенсивности луча или попадания, в обоих случаях речь идет о десятках километров в секунду приращения скорости.

Разгоняться желательно как можно быстрее чтобы с одной стороны сократить трек, а с другой увеличить пропускную способность разгонной станции.