Школа литературного мастерства 28. История русской философии: Древняя Русь, период Просвещения

Автор: Сабина ЯнинаНачиная цикл блогов об истории русской философии, должна сказать пару слов о том, что же такое философия в сегодняшней трактовке общедоступных источников.

Философия (др.-греч. φιλοσοφία, дословно — «любомудрие; любовь к мудрости») — форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях и принципах действительности (бытия), а также о бытии человека и об отношении его и окружающего мира. В отличие от видов наук, изучающих отдельные аспекты реальности, философия стремится к целостному и систематическому пониманию мира.

Каковы истоки понимания мира, и как этот процесс — понимание мира — проходил в России, мы попробуем разобраться на основании книги Н. О. Лосского «История русской философии». При использовании дополнительных материалов, ссылку на них я буду публиковать.

Формирование основ мировоззрения на Руси.

В 988 году русский народ принял христианство, и вместе с переводами на церковнославянский язык сочинений отцов церкви, он получил первое представление о философии. В XI–XIII веках переводные тексты из Византии и Болгарии (богословские трактаты, жития, хроники) формировали основы мировоззрения, в котором философские размышления были неотделимы от христианской догматики.

К XII веку на Руси имелся перевод богословской системы св. Иоанна Дамаскина (Иоанна из Дамаска) третьей части его книги, известной под названием «Точное изложение православной веры». Отдельные выдержки из неё появились ещё в 1073 году в «Святослававе Изборнике».

В XIV в. были переведены сочинения Дионисия Ареопагита с комментариями св. Максима Исповедника. Эти книги наряду с сочинениями других отцов церкви имелись во многих русских монастырях.

В дальнейшем при помощи подобных сочинений русское духовенство предпринимало попытки продолжить богословские и философские труды византийцев. Одними из них были митрополит Пётр Могила (XVII в.) и епископ Феофан Прокопович (в начале XVIII в.). Важное значение в формировании этого направления философской мысли занимает странствующий украинский философ Григорий Саввич Сковорода (1722–1794), как его определил Н. О. Лосский, он был

«моралист, опиравшийся главным образом на библию, но использовавший некоторые неоплатонические теории Филона (например, в вопросе толкования материи), отцов церкви и немецких мистиков (в учении о внешнем и внутреннем человеке, глубине человеческого духа и божества, „искре“ в сердце человека — излюбленного сравнения немецких мистиков)».

Особенностью развития философской мысли на Руси того времени было то, что до XVIII в. русское общество не было в достаточной мере знакомо ни с западноевропейской философией, ни с западной культурой. Это произошло, как из-за монголо-татарского ига (1238–1480), так и в результате культурного изоляционизма Московского государства (XVI век), когда на Руси утвердилась идеология «Москва — Третий Рим», при которой Москва считала себя призванной сохранить Соборную и Апостольскую Церковь и явить всему миру свет православия.

Период Просвещения

Но наступил 1721 год. Русский флот во главе с царём Пётр I нанёс окончательное поражение шведам. Швеция заключила мир и отдала России побережье Балтийского моря. Тем самым Пётр I «прорубил окно в Европу».

И сразу же на Руси сказалось влияние Запада, и в первую очередь на отношение к церкви. Среди русского дворянства, с одной стороны, широко распространилось вольтерьянство с его вольнодумством, с другой стороны, появилось стремление проникнуть в сокровенные глубины религии, найти сущность «истинного христианства» и воплотить его в жизнь.

Огромное влияние на формирование взглядов русских мыслителей оказал французский мистик Сен-Мартэн (1743–1803), книга которого «Об ошибках и истине» была опубликована в переводе на русский язык в 1785 г. и немецкий мистик Якова Бёме (1575–1624), многие переводы его сочинений распространялись в рукописях, некоторые же были напечатаны. Были переведены на русский язык сочинение Томаса Кемписа (1380–1471) «Имитация Христа» и книга лютеранского богослова Иоганна Арндта (1555–1621) «Истинное христианство».

Результатом этого влияния в первой половине XVIII в. России появилось масонство, которое получило широкое распространение во второй его половине.

С появлением и распространением масонства, получило широкое распространение главное философское направление русской мысли, которое заключалось в том, что под истинным христианством следует понимать развитие духовной жизни, нравственное самоусовершенствование и проявление действенной любви к ближним.

В русской истории сохранились имена активных русских масонов того времени, которые активно распространяли идею истинного христианства.

Кратко о некоторых из них.

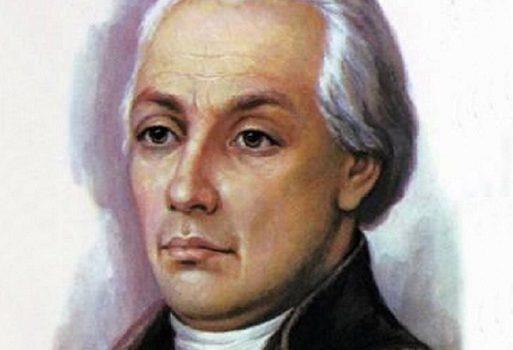

Новиков Николай Иванович (1744–1818).

Родился в селе Авдотьино, Тихвинское тож Коломенского уезда Московской провинции Московской губернии, (ныне село Авдотьино Ступинского городского округа Московской области), российский издатель, публицист, общественный деятель, просветитель. Дворянин.

Он особенно активно участвовал в распространении идей истинного христианства. Издал много книг, редактировал масонские периодические издания и организовывал библиотеки. Новиков также осуждал несправедливости русской государственной и церковной жизни. Указом от 1(12) августа 1792 г. Екатерина II, убеждённая, что Новиков действительно являлся главой тайного масонского заговора в России, признала его виновным по всем пунктам и достойным смертной казни, которую заменила на 15 лет заключения в Шлиссельбургской крепости. И только через четыре с половиной года, после смерти императрицы, был освобождён Павлом I. Все обвинения с него были сняты.

Шварц Иван Георгиевич (Егорович) (Johann Georg Schwarz) (1751–1784).

Родился в Трансильвании в 1751 году, умер в с. Очакове близ Москвы. Его происхождение, детство, юность, воспитание неизвестны; есть лишь данные, заставляющие думать, что Шварц рано посвятил себя научно-просветительной деятельности.

Ещё в Германии молодой учёный заинтересовался Россией, в короткое время достигшей огромного политического могущества, тщательно следил за пробуждением нашего молодого общества. От его внимания не ускользнула культурная деятельность Новикова, которого он оценил, как журналиста и издателя. Имя Новикова особенно стало известно на Западе всему образованному миру после выхода в свет «Древней Российской Вивлиофики».

Приезду Шварца в Россию, как и вообще исполнению всех его просветительных замыслов, много способствовали масонские связи. Благодаря им Шварц познакомился в Германии с путешествовавшим там князем Н. С. Гагариным, главой русского масонства шведской системы. Кн. Гагарин предложил молодому учёному место воспитателя в доме своего родственника А. М. Рахманова, проживавшего в Могилеве. Шварц принял это предложение и в апреле 1776 года прибыл в Могилев, откуда, спустя немного времени, выехал ненадолго в Москву, где, через посредство В. И. Майкова, был принят кн. Трубецким в его ложу.

Педагогические идеи Ивана Георгиевича были очень ценны для русского общества XVIII века, немилосердно эксплуатируемого проходимцами иностранного происхождения. В противодействие им, Шварц замыслил устроить общество, цель которого была по возможности распространять правила разумного воспитания. Предполагалось, что общество это примкнёт к типографическому предприятию Новикова по переводу и изданию полезных книг, будет стараться о привлечении в Россию иностранцев, действительно способных воспитывать русское юношество, или, что ещё лучше, воспитает на свой счёт учителей из русских.

Московское общество, в короткое время успевшее узнать и полюбить Шварца, восторгалось проектом, но относило его к утопическим.

Общество, в которое попал в Москве Шварц, — «явление, не повторяющееся в истории русского просвещения». Его составляли Херасков, братья кн. Трубецкие, С. И. Гамалея, И. В. Лопухин, А. И. Новиков и Н. И. Новиков, с которым вскоре после переезда в Москву познакомился Шварц.

«Однажды, — писал Новиков, — пришёл ко мне немчик, с которым я, поговоря, сделался всю жизнь до самой его смерти неразлучным».

И после смерти Шварца в нашем представлении имя его неразлучно связано с именем Новикова.

И.Г Шварц был профессором философии при Московском университете с 1779 по 1782 г. Он верил в учения розенкрейцеров.

---------------------------------------

Розенкрейцеры — самая сложная и загадочная из ныне существующих религиозных групп. Уолтер Ральстон Мартин (американский евангелический священнослужитель, теолог, писатель и христианский апологет) писал:

«Розенкрейцеры предлагают не только эклектическую теологическую систему, в которой перемешаны языческая мифология, иудаизм, христианство и некоторые элементы индуизма и буддизма, но и пытаются абсорбировать основные учения всех религий и синтезировать из них всеобщую религию».

Поскольку розенкрейцеры практикуют всевозможные доктрины, от спиритизма, астрологии и реинкарнации до проповеди триединства, исследователи обычно не берутся классифицировать эту группу. Причины большой сложности отнесения розенкрейцеров к той или иной группе религиозных движений частично кроются в том, что в этой группе существует огромное количество мелких подгрупп, каждая из которых исповедует свою собственную, отличную от других, доктрину. Тем не менее, несмотря на многообразие лиц, мест и философий, в доктринах и обрядах всех розенкрейцеров есть общие черты, объединяющие их в одну группу. Термин «Rosincrucian» означает в переводе «Роза и Крест». Один из символов розенкрейцеров — изображение розы на кресте. Розенкрейцеры — тайный религиозный орден, объединяющий мужчин и женщин, считающих себя обладателями мудрости, унаследованной от древних времен.

----------------------------------------

В лекциях, читаемых у себя на дому, Шварц толковал неясные места в сочинениях Сен-Мартэна, ссылаясь на работу Якова Бёме «Mysterium Magnum» («Мистериум Магнум»).

Философия Шварца.

Он утверждал, что бог сотворил мир не из ничего, а из своей внутренней сущности.

Он проповедовал необходимость нравственного и духовного совершенствования человека, осуждал злоупотребления в области светской и духовной жизни, пороки в среде духовенства.

Только преждевременная смерть спасла Шварца от преследований правительства.

Сперанский (Васильев) Михаил Михайлович (1772–1839) — российский общественный и государственный деятель, реформатор, законотворец.

Родился в селе Черкутино Владимирской губернии в семье священнослужителя. В 1779 году начал учёбу во Владимирской епархиальной семинарии, где получил фамилию Сперанский (в переводе с латинского — «подающий надежды»).

В 1803 году по поручению Александра I Михаил Сперанский составил «Записку об устройстве судебных и правительственных учреждений в России», в которой проявил себя как сторонник постепенного преобразования самодержавия в конституционную монархию на основе продуманного плана.

В этой статье остановимся лишь на его философских взглядах.

Сперанский был масоном с 1810 по 1822 г., когда масонство было в России запрещено. Он знал работы западноевропейских мистиков Таулера, Руйсбрука, Якова Бёме, Пордаге, св. Иоанна Крестителя, Молиноса, госпожи Гийон, Фенелона и перевёл на русский язык произведение Томаса, а Кемписа «Имитация Христа», а также отрывки из работ Таулера.

Он считал:

первичной реальностью дух, бесконечный и обладающий неограниченной свободой воли. Триединый бог в своём сокровенном существе — первичный хаос, «вечное молчание»;

принцип женственности — София, или Мудрость, — является содержанием божественного познания, матерью всего, что существует вне бога;

грехопадение ангелов и человека даёт начало непроницаемой материи и её пространственной форме.

Сперанский верил в теорию перевоплощения.

----------------------------------

Теория перевоплощения/реинкарнации: согласно теории реинкарнации все существа во Вселенной проходят цикл перерождений, в которых душа очищается от зла через страдания, в соответствии с законом кармы — воздаяния за грех.

---------------------------------

Сперанский говорил, что, хотя эта теория и осуждена церковью, её можно встретить в сочинениях многих отцов церкви (например, у Оригена, св. Мефодия, Памфилия, Синезия и других).

В области духовной жизни Сперанский осуждал практику замены внутреннего поста внешним и духовной молитвы — напрасным повторением слов. А поклонение букве Библии в большей степени, чем живому слову Бога, считал лжехристианством.

Основные идеи:

- Концепция «социального христианства». Сперанский обосновал проект организации социальной и политической жизни на фундаменте христианской метафизики нравственности.

- Размышления о природе человеческой нравственности. Центральное понятие — «совесть», которая рассматривалась как изначальная форма нравственного чувства, присущая каждому человеку.

- Идея об одинаковой природе нравственности и принципов гражданского устройства. На основе политическо-государственной этики основывается соотношение власти и права в обществе.

- «Введение к уложению государственных законов» — проект государственных реформ, в котором Сперанский указывал обоснования, способы и отдельные нюансы введения разделения государственной власти на три ветви при сохранении самодержавия. projects.tverlib.rusperansky.rhga.ru

— нашли отражение в подготовке социально-политических и юридических реформ 60-х годов и были частично реализованы в реформах Александра II, особенно в судебных уставах 1864 года. ashurbeyli.ru

При жизни Сперанского его идеи во многом не были реализованы, но они упрочили в общественном мнении представления о конституционном образе правления.

Радишев Александр Николаевич — (1749–1802).

Был человеком высокой культуры. Императрица Екатерина послала его вместе с одиннадцатью другими молодыми людьми изучать юриспруденцию и смежные науки в Лейпцигском университете. В этом университете Радищев провёл 6 лет. Он был знаком с социальными и философскими теориями Руссо, Локка, Монтескье, Гельвеция, Лейбница и Гердера.

Радищев выступал против самодержавия, а крепостное право вызывало в нем негодование. Свои взгляды Радищев особенно ярко выразил в книге «Путешествие из Петербурга в Москву», за которую был сослан в Сибирь в 1790 году.

Книга Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии» имеет философское значение. Она состоит, из четырёх частей. В первых двух частях автор излагает свои материалистические взгляды на бессмертие, стремясь доказать, что материальные основы в такой мере относятся к духовному процессу, в какой духовная жизнь зависит от тела. Отсюда он делал вывод, что уничтожение тела должно повлечь за собой уничтожение духовной жизни. В третьей и четвертой частях своего произведения Радищев, опровергая эти утверждения, говорит, что нельзя

«…усомниться более, чтобы душа в человеке не была существо само по себе, от телесности отличное… Она такова и есть всамом деле: проста, непротяженна, неразделима среда всех чувствований и мыслей…». Не будь такого единства, «…человек сего мгновения не будет ведать, тот ли он, что был за одно мгновение. Он не будет ныне то, что был вчера». Он не мог бы «…ни вспоминать, ни сравнивать, ни рассуждать…».

Радищев утверждает, что Гельвеции был не прав, сводя все познание к чувственному опыту,

«…ибо, когда предмет какой-либо предстоит очам моим, каждое око видит его особенно; ибо зажмурь одно, видишь другим весь предмет неразделимо; открой, другое и зажмурь первое, видишь тот же предмет и так же неразделим. Следует, что каждое око получает особое впечатление от одного предмета. Но когда я на предмет взираю обеими, то хотя чувствования моих очей суть два, чувствование в душе есть одно; следовательно, чувствование очей не есть чувствование души: ибо в глазах два, в душе одно». Подобным же образом, когда «…я вижу колокол, я слышу его звон; я получаю два понятия: образа и звука, я его осязаю, что колокол есть тело твердое и протяженное». Итак, у меня имеется три различных «чувствования». Тем не менее я «составляю единое понятие и, изрекши: колокол, все три чувствования заключаю в нем».

Таким образом, Радищев ясно сознавал различие между чувственным опытом и нечувственным мышлением относительно объекта.

Придя к заключению, что душа проста и неразделима, Радищев делает вывод о её бессмертии.

Он рассуждает следующим образом. Цель жизни заключается в стремлении к совершенству и блаженству. Всемилосердный господь не сотворил нас для того, чтобы мы считали эту цель напрасной мечтой. Поэтому разумно полагать:

1) после смерти одной плоти человек приобретает другую, более совершенную, в соответствии с достигнутой им ступенью развития;

2) человек непрерывно продолжает своё совершенствование.

В толковании доктрины перевоплощения Радищев ссылается на Лейбница, который сравнивал переход одного воплощения к другому с превращением отвратительной гусеницы в куколку и вылуплением из этой куколки восхитительной бабочки.

Радищев выступал против мистицизма и, в силу этого, не примкнул к масонам.

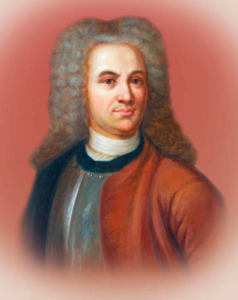

Татищев Василий Никитич (1686–1750) — крупный русский государственный и военный деятель, ученый, первый русский историк.

Василий Никитич был выдающейся личностью: русский учёный и мыслитель, проявивший свои таланты во многих областях. Он — основатель русской исторической науки. В течение тридцати лет (с 1719 по 1750 гг.) он работал над созданием первого фундаментального научного многотомного труда «История Российская».

А потому я немного подробнее расскажу о нём.

Родился Татищев под Псковом в небогатой, но родовитой дворянской семье — далёкие предки Татищева были «природными Рюриковичами».

В 1693 году, в возрасте семи лет вместе со своим десятилетним братом Иваном он был взят стольником ко двору царицы Прасковьи Федоровны, жены царя Ивана V Алексеевича, соправителя Петра I.

В 1704 году Василий Никитич начал военную службу в драгунском полку, неоднократно участвовал в различных сражениях Северной войны.

В 1712 году Татищев получил чин капитана и вскоре был отправлен за границу, как писали тогда «для присмотрения тамошняго военного обхождения».

В 1720–1722 гг. Татищев руководил государственными металлургическими заводами на Урале, основал города Екатеринбург и Пермь.

1727–1733 гг. Татищев возглавлял Московскую Монетную контору. В эти же годы он принимал активное участие в политической жизни страны.

В 1734–1737 гг. Татищев вновь руководил уральскими горными заводами, и в этот период горная промышленность России переживает пору своего подъёма. Но усевшийся у императорского трона временщик Карл Бирон добился удаления Татищева с Урала, потому что Василий Никитич всячески препятствовал разграблению казённых заводов.

В 1737–1741 гг. Татищев находился во главе Оренбургской, а затем Калмыцкой экспедиций.

С 1741–1745 гг. — губернатор Астрахани.

Все эти годы Татищев постепенно рос в чинах, и с 1737 года он — тайный советник (по военной шкале — генерал-поручик).

Но в 1745 году по надуманному обвинению во взяточничестве его отстранили от должности и сослали в имение Болдино Московской губернии (ныне — в Солнечногорском районе Московской области), где Татищев и прожил последние годы жизни.

Главное философское сочинение В. Н. Татищева — «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищах». Это своего рода энциклопедия, в которой собраны все знания автора о мире: философские, исторические, политические, экономические, богословские и т. д.

По форме «Разговор…» представляет собой диалог, в котором Татищев, как автор, отвечает на вопросы своего приятеля (всего — 121 вопрос и столько же ответов).

Написанный в середине 30-х гг. XVIII в., «Разговор…» был впервые опубликован более чем через 140 лет — в 1887 году.

Как философ, Татищев попытался использовать самые современные тогда достижения западноевропейской науки, преломив их в соответствии с отечественным историческим опытом (наибольшее влияние на Татищева оказали учения голландского мыслителя Г. Гроция, немецких философов и юристов С. Пуфендорфа и Х. Вольфа).

Именно потому он и оказался человеком, стоявшим у истоков зарождения многих новых тенденций в русской философской и общественно-политической жизни.

Впервые в истории российской общественной мысли Татищев рассматривал все проблемы с позиций философского деизма.

-------------------------------

Деизм (от лат. deus — «Бог») — религиозно-философское направление, признающее существование Бога и сотворение мира им же, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений, Божественное откровение и религиозный догматизм. Деизм сформировался в XVII веке и особенно распространился в эпоху Просвещения. Истоки деизма идут из работ Декарта, Ньютона, Локка, а также величайшими деистами считаются Вольтер, Руссо, Кант…

------------------------------

Так, у Татищева прослеживается довольно сложное, противоречивое понимание сущности Бога, что проявилось в его определение понятия «естество» (натура), которое даётся в работе «Лексикон Российской исторической, географической, политической и гражданской».

В этом определении Татищев выделяет три момента: под «естеством» разумеется:

«иногда Бог и начало всех вещей в мире»

«тварь в её бытии»,

«состояние природное вещей в их внутреннем качестве, силе и действе, в котором духи и тела заключаются. И в сих двух сие слово ничто значит, как природу, по Премудрости Божией определённую, но некоторые, не зная свойства сего, часто приключения естеством, натурою и природою имянуют».

Прежде всего, необходимо обратить внимание на внутреннюю противоречивость этого определения.

С одной стороны, Бог есть «начало всех вещей в мире», а с другой — Бог тоже входит в понятие «естество», наряду с «тварью» (животными).

С одной стороны, природа определена Божией Премудростью, а с другой вещи, тела и даже «духи» находятся в неком всем им общем природном состоянии.

В этой-то противоречивости понимания существа взаимоотношений Бога с миром и заключается нечто новое в российской общественной мысли. Бог Татищева растворяется в природе, соединяется с «естеством».

Поэтому татищевское определение «естества» — это деистическая попытка найти определение некой субстанции, даже «материи», как некого единого состояния всего живого, всех вещей и даже душ человеческих.

Иначе говоря, Татищев стремится подняться до взгляда на природу, на окружающий мир, как на «единое целое».

Впрочем, в других своих сочинениях, например, в завещании («Духовной»), Василий Никитич демонстрирует более традиционное понимание идеи Господа.

В области вопросов познания, Татищев также стоит на деистических позициях — он разделяет богословское и научное познание.

В свойственной для деистов манере Татищев считает, что богословские проблемы, не предмет светской науки. При этом настойчиво доказывает возможность познаваемости окружающего мира, человека, «естества» вообще с помощью науки.

Подобные убеждения приводили Татищева к новому осмыслению и сущности человека. Он считает, что человек — важнейший объект познания, а познание человека ведёт к познанию мироздания вообще.

Татищев писал о равноправном положении души и тела, о том, что в человеке «всё движение» происходит «согласное от души и тела».

Именно поэтому Василий Никитич доказывает необходимость чувственного познания — только через познание тела человек может познать свою душу.

На этом построена и известная татищевская классификация наук, когда науки разделяются на «духовные» — «богословие» и «телесные» — «филозофия». При этом сам Татищев призывает изучать, прежде всего «телесные науки», ибо с помощью «телесных» наук человек может познать «естественный закон».

Татищев облекал своё деистическое мировоззрение в форму «естественного закона» или, иначе, в форму теории «естественного права».

Что же это за «естественный закон»?

В. Н. Татищев считал, что мир развивается по определённым законам — по Божественному, который изначально заложен Господом, и по «естественному», который вырабатывается в мире (природе и обществе) сам по себе.

При этом Татищев не отрицал Божественный закон в пользу «естественного», но пытался, опять же деистически, совместить эти два закона.

В «Разговоре двух приятелей о пользе наук и училищах» он писал: основание «естественного закона» — «люби самаго себя с разумом», и оно вполне согласуется с основанием закона «письменного» (Библии) — «любить Бога и любить ближнего своего», и оба эти закона суть «Божественные».

Самым важным в этом рассуждении является то, что на первое место выходит разумная любовь к себе или, иначе, принцип «разумного эгоизма», в этом и заключается суть «естественного закона».

В этом случае целью существования человека становится достижение «истинного благополучия, то есть спокойствия души и совести».

Любовь к ближнему, даже любовь к Богу — только для собственного благополучия. Татищев писал:

«И тако можно уразуметь, что в основании божественных, как естественнаго, так и письменнаго законов разности нет, следственно все состояние их едино и любовь к Богу, яко же и к ближнему должны мы изъявлять для собственного нашего настоящего и будущаго благополучия».

По сути дела Татищев впервые в истории общественной мысли в России объявил принцип «разумного эгоизма» универсальным критерием всей совокупности человеческих отношений.

И в тоже время, Татищев утверждает, что чувства и воля отдельного человека обязательно должны сдерживаться разумом. И хотя человек обязан во всем исходить из пользы для себя, однако делать это следует разумно, то есть соотносить свои желания с желаниями других людей и общества в целом. Важнейшей обязанностью человека Василий Никитич считал служению своему Отечеству.

Известную идею «общей пользы», которая главенствовала в теоретических трактатах западноевропейских учёных, он трансформировал в идею «пользы Отечества».

В татищевском понимании «естественного закона» есть и ещё одна примечательная для отечественной историко-философской традиции особенность. В толковании «естественного закона» он подчёркивает необходимость любви — любить нужно себя самого, Бога, ближнего своего.

В западноевропейских учениях того времени человеческие отношения рассматривались, в первую очередь, с позиции «разума» и сам «естественный закон» осмысливался исключительно через призму прав и обязанностей человека.

Для Татищева же идея любви и идея «естественного закона» неразделимы.

Видимо, он не мог воспринимать теорию естественного права как просто юридическую, отвлечённую от нравственных категорий. Для него было важно придать этой теории человеческое, нравственное звучание, что было вообще характерно для русской общественной мысли.

Важнейшей проблемой, которую поставили теоретики естественного права, была проблема условий существования человека в обществе.

Именно теория естественного права стала основой будущих идей правового общества, в котором должен править Закон.

Уже в 30-е годы XVIII столетия В. Н. Татищев пришёл к выводу:

«Воля по естеству человеку толико нуждна и полезна, что ни едино благополучие ей сравняться не может и ничто ея достоино, ибо кто воли лишаем, тот купно всех благополучий лишается или приобрести и сохранить не благонадежен».

Мысль Татищева необычна для России XVIII столетия, на протяжение которого рабское состояние крестьян как раз усиливается.

Но Татищев не простой пропагандист свободы, воли. Он ставит задачу найти разумное сочетание различных интересов, найти рациональный порядок в хаосе взаимодействия различных устремлений и желаний, чтобы обеспечить достижение «пользы Отечества».

Поэтому он пишет, что

«без разума употребляемое своевольство вредительно есть».

А значит

«воле человека положена узда неволи для его же пользы, да чрез то протчия благополучия в уравнении возможным иметь и в лучшем благополучии пребывать возможет».

Татищев впервые в истории отечественной философской мысли говорит о том, что для обеспечения нормального общежития необходимо заключение «общественного договора» между разными категориями населения.

Приводя разные примеры «узды неволи», Татищев называет и крепостное право, как договор между холопом и господином. Однако уже в конце жизни он выражал серьёзные сомнения в экономической эффективности и целесообразности крепостничества. Более того, он считал, что введение крепостного права в начале XVII века принесло большой вред России (вызвало Смуту) и призывал серьёзно продумать вопрос о «восстановлении» бывшей когда-то на Руси вольности крестьян. И недаром именно ему принадлежат слова:

«…Рабство и неволя противу закона христианского».

При анализе различных форм государственного устройства, Татищев впервые в истории отечественной мысли использует историко-географический подход.

Он размышлял над целесообразностью каждой из форм государственной организации общества, основываясь на конкретно-исторических и географических условиях жизни народа той или иной страны.

Следуя традиции, идущей ещё от Аристотеля, он выделял три основные формы политического правления — демократию, аристократию и монархию, — и признавал возможность существования любой из них, включая смешанные формы, например, конституционную монархию.

В одной из своих записок он писал:

«Из сих разных правительств каждая область избирает, разсмотря, положение места, пространство владения и состояние людей, а не каждое всюду годно или каждой власти полезно».

То же рассуждение встречаем в «Истории Российской»:

«Нуждно взирать на состояния и обстоятельства каждого сообсчества, яко на положение земель, пространство области и состояние народа».

Таким образом, географические условия, размер территории, уровень просвещения народа — вот главные факторы, определяющие форму государства в той или иной стране.

Интересно, что в данном случае видны черты схожести политических взглядов В. Н. Татищева и французского мыслителя Ш. Монтескье. Причем татищевская концепция формировалась совершенно самостоятельно, ведь, во-первых, Татищев не читал главного труда Монтескье «О духе законов», а во-вторых, написал свои политические произведения намного раньше Монтескье.

Рационализм и деизм стали основой просветительских убеждений В. Н. Татищева. Именно он впервые в истории русской философии сформулировал идею «просвещения умов» («всемирного умопросвясчения»), как главного двигателя исторического прогресса.

Эта идея выражена в широко известной периодизации истории, основанной на этапах развития «всемирного умопросвясчения». Татищев определил три основных этапа в истории человечества.

Первый этап — это «обретение письма», благодаря чему появились книги, были записаны законы, которые «людей на благое наставлять, от зла удерживать стали».

Второй этап — «пришествие и учение Христово». Христос показал людям путь к моральному и духовному очищению от «злонравия» и «злочестия».

Третий этап характеризуется появлением книгопечатания, что привело к широкому распространению книг, возможности основания большого числа учебных заведений, что, в свою очередь, дало толчок новому развитию наук. Ну а развитие науки двигает и саму историю.

Как философ, Василий Никитич Татищев открыл новую страницу в истории русской философии — он стал первым русским просветителем.

И недаром, век спустя А. С. Пушкин написал о нем:

«Татищев жил совершенным философом и имел особенный образ мыслей».

Источник информации о Татищеве — статья Перевезенцева С. В. https://portal-slovo.ru/history/35578.php

И закончить наше знакомство с мыслителями XVIII в. я хочу родоначальником русского научно-философского реализма — Ломоносовым Михаил Васильевич (1711-1765).

Он родился в деревне Мишанинская (позднее слившейся с деревней Денисовской) Архангелогородской губернии, сегодня Ломоносово.

Учился в московской Славяно-греко-латинской академии и в Марбургском университете в Германии, где слушал лекции X. Вольфа. Творчество Ломоносова исключительно разносторонне, особенно велики его заслуги в развитии физики и химии. Он внёс также вклад в русскую филологию, историю и поэзию.

В истории философии Михаил Васильевич известен тем, что от него идёт традиция русского научно-философского реализма.

В работе «О слоях земных» (1763) Ломоносов выдвинул догадку об эволюции растительного и животного мира, указывая на необходимость изучения причин изменения природы.

В письме к Л. Эйлеру в 1748 г. он сформулировал закон сохранения вещества и движения.

Ломоносов положил в основу объяснения явлений природы изменение материи, состоящей из мельчайших частиц — «элементов» (атомов), объединённых в «корпускулы» (молекулы). Распространив атомистические идеи на область химических явлений, Ломоносов заложил тем самым основы химической атомистики.

Основными свойствами материи, по Ломоносову, являются протяжённость, сила инерции, форма, непроницаемость и механическое движение. Он считал, что «первичное движение» существует вечно («О тяжести тел и об извечности первичного движения» 1748).

Рациональное обоснование атомистических представлений, по его мнению, не противоречит религиозной вере, ибо «метод философствования, опирающийся на атомы» не отвергает «Бога-творца», «всемогущего двигателя». Ибо нет никаких других начал, «которые могли бы яснее и полнее объяснить сущность материи и всеобщего движения» (Избр. филос. произв. М., 1950. С. 93).

Ломоносов считал, что лишь соединение эмпирических методов с теоретическими обобщениями может привести к истине.

Он был основоположником новой для своего времени науки — физической химии; он первый установил, что планета Венера окружена атмосферой, ввёл в химию способ количественного анализа в качестве метода исследования и т. д.

В трудах и образовательных проектах Ломоносова представлена светская, нерелигиозная трактовка философии, построенной по научной модели и отличающейся от религии своей предметной областью и методологией:

«Правда и вера суть две сестры родные… никогда между собою в распрю притти не могут»

Однако «вольное философствование» проникнуто скептицизмом, тогда как «христианская вера стоит непреложна». В «республике науки» властвует критическая мысль, несовместимая с догматизмом. Здесь позволено каждому «учить по своему мнению и вымыслу».

Утверждая величие Платона, Аристотеля и Сократа, Ломоносов одновременно признает право «прочих философов в правде спорить», подчёркивает авторитет учёных и философов Нового времени в лице Р. Декарта, Г. В. Лейбница и Дж. Локка.

Улучшить жизнь общества, по Ломоносову, можно лишь посредством просвещения, совершенствования нравов и установившихся общественных форм, для России — самодержавия. Именно благодаря самодержавию, считал он, Россия «усилилась… умножилась, укрепилась, прославилась».

Ломоносов понимал историю как процесс органический, где всякая предшествующая фаза связана с последующей. История — не «вымышленное повествование», а достоверное, основанное на конкретных источниках изучение опыта «праотцев наших», включающее исследование летописей, историко-географические сведения, статистику, демографию и т. п.

Ломоносов был уверен, что исторические и философские понятия отражают изменения, происходящие в мире, а потому необходим их периодический пересмотр.

История познания, таким образом, в определённой степени и есть история формирования понятий. Они сложились первоначально в мифологии, затем в религии, в философии и науке.

Так, зороастризм приписывал понятиям «некоторую потаенную силу, от звезд происходящую и действующую в земных существах».

Средневековый спор между номиналистами («именниками») и реалистами («вещественниками») учит, утверждал Ломоносов, что формировать понятия нужно не просто путём познания отдельных имён, названий вещей и их качеств, но путём «собирания» имён, происходящих как от «подлинных вещей и действий», так и от «идей, их изображающих». Сложность здесь «не состоит в разности языка, но в разности времён», т. е. успешность и точность употребления понятий определяется общим уровнем культуры, науки и философии.

В «Российской грамматике» (1755) Ломоносов доказывал, что русский язык, сочетающий

«великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка»,

не менее других языков приспособлен к тому, чтобы отражать

«тончайшие философские воображения и рассуждения».

Философия языка Ломоносова тесно связана с его теорией познания. Понятия или идеи, считал он, суть простые и сложные.

Так, понятие «ночь» — простое. Но, например, представление о том, что люди ночью «после трудов покоятся», — сложное, т. к. включает идеи ночи, людей, труда и покоя.

Идеи, далее, подразделяются на «первичные, вторичные и третичные». Искусство оперировать понятиями состоит в том, что можно миновать отдельные ступени (например, «вторичную») и перейти прямо к «третичной».

Суть познания и состоит в том, чтобы учитывать разнокачественность идей, не перескакивать «без разбору» от одного понятия к другому. В этом также заключается механизм соотнесения опыта и гипотез.

Научное познание, по Ломоносову, есть некоторый идеал деятельности полезной, возвышающей человека и красивой.

Рационалистический оптимизм Ломоносова с особой силой выражен в работе «О пользе химии» (1751).

Своеобразный гимн науке и «художеству» (тоже разновидность познания) перерастает у него в гимн торговле, мореплаванию, металлургии….

Влияние Ломоносова на развитие научного и философского знания в России общепризнано — от Пушкина, назвавшего его первым русским университетом, и Белинского, сравнивавшего его с Петром Великим, — до Шпета, называвшего Ломоносова «первым русским учёным в европейском смысле» и Зеньковского, утверждавшего, что Ломоносов был гениальным учёным, различные учения и открытия которого далеко опередили его время.