Импортная древность Китая

Автор: Евгений КрасКогда говорят о Китае, то или сразу, или чуть позже, но всегда возникает штамп о «древней», или о «мудрой», или ещё какой-то в этом роде великой китайской цивилизации. Причём это почему-то считается чем-то само собой разумеющемся. А вот с чего бы это? Объективные данные археологии этого не подтверждают… мягко говоря. При малейшей попытке разобраться в этом вопросе достаточно быстро выясняется, что за всеми этими словами, кроме самих слов ничего и нет. Скорее даже совсем наоборот – доказательств того, что китайская цивилизация вторична слишком много, чтобы их на современном этапе можно было игнорировать. Об этом говорят и археологи с историками, хотя в очень «политкорректной» форме, то есть - намёками.

Я уже писал в своей заметке «Китайские морские кудесники» https://author.today/post/5446 , что история о супер-пупер великом китайском мегафлоте, который был якобы, не понятно с какого бодуна, китайцами вдруг построен и совершил некое мегаплавание, а потом по тем же невнятным причинам был вдруг уничтожен, попросту высосана из пальца. Нет не только ни одного убедительного доказательства существования этого мифического флота, но и просто чисто теоретической возможности его существования. Для этого в Китае попросту не существовало никаких предпосылок технического, технологического, экономического характера, да и опыта дальних морских путешествий тоже не было. То есть китайцы просто чисто физически не могли его построить, а если бы даже вдруг его им подарили бы какие-нибудь инопланетяне, то они не смогли бы на нём плавать… просто не умели.

И это относится не только к этому флоту, но и ко многим другим вещам. Например, часто можно слышать, что первые компасы появились в Китае. Между тем самые древние инструменты такого типа были найдены не в Китае, а в Скандинавских странах и это понятно – там плавали много, успешно и, соответственно, это был очень нужный инструмент. Часто говорят об изобретении китайцами пороха и ракет, однако прототипом первых ракет для англичан стали не китайские образцы, а индийские (об истории появления английских ракет я мельком упоминал в заметке «Как оно там было и что происходило» https://author.today/post/11787 . А ведь англичане чувствовали себя как дома в обоих странах и могли выбирать. То есть даже этот вопрос, как минимум, под большим вопросом. Китайский шёлк? Господа, самое древнее известное изделие из щёлка – женская рубашка была найдена в захоронении на Алтае. И сделана она была из шёлка местной разновидности тутового шелкопряда, то есть где-то здесь же, на Алтае. И одета она была отнюдь не на китаянке, а на местной женщине, относящейся к индо-ирано-европейской расе. И это – точно. То есть можно с высокой степенью уверенности предположить, что шёлк пришёл не из Китая на Запад, а совсем наоборот - с Запада в Китай, где и был размножен.

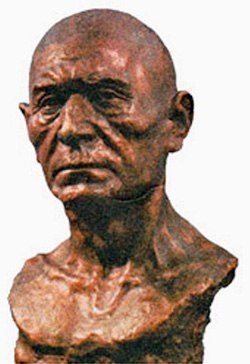

Есть факты вторичности китайской цивилизации поскромнее (косвенные), а есть и прямые. Ко вторичным можно отнести, например, такой забавный факт, как отсутствие в китайском языке термина «блондин». Скажите, что это, само собой разумеется, ввиду отсутствия самих блондинов у представителей данной нации? Согласен. И памятуя об этом маленьком факте, вспомните кучу китайских и голливудских боевичков с восточными единоборствами, в которых лихо машут ногами и руками, побеждая врагов толпами, седые бородатые и усатые дедушки. А ведь всё правильно сняли в кино… почти. Действительно в китайском эпосе полным-полно этаких несокрушимых бойцов, при описании которых говорится о том, что волосы у них были «белыми». Можно, конечно, представить их седыми дедушками при избытке воображения, если других внешних данных этих легендарных богатырей не учитывать. Каких? Например, упоминаний про то, что они были с голубыми или зелёными глазами. Да и с цветом волос не всё просто. Они ведь не всегда описываются, как «белые». Иногда говорят о «жёлтых» волосах или «красных» бородах. Трудно было китайским рассказчикам подобрать подходящие слова, когда их в языке просто нет. Нет ни блондинов, ни рыжих. Вот и объясняли слушателям, как могли. Так кем же были эти могучие богатыри из китайских сказок? Неужели этакими «супердедушками»? Что-то не слышал я про семидесятилетних китайцев (и некитайцев тоже) которые в «боях без правил» побеждали молодых и здоровых бойцов. А кем тогда были эти «беловолосые» богатыри? Получается, что китайцами они точно – не были. Напрашивается совсем простая версия. Вот восстановленный облик одного из «усуней» без волос, правда (сейчас поясню):

А ещё ответ на этот вопрос можно поискать у самих китайцев. Китайские учёные этих людей в своих трудах описывают и даже вступают в научные споры по этому поводу. Причём споры эти ведутся не годами даже, а десятилетиями. Скажу больше – этих десятилетий уже точно больше десяти. Да и дискуссия давно вышла за пределы Китая. Историки уже, наверное, поняли. Да, я говорю о пресловутых «усунях» и прочих. Про «усуней» писал некий Хэ Цю-тао в своём капитальном труде, опубликованном в 1881 году. Причём по повествованию понятно, что среди китайских учёных мнения несколько расходились и что спор был застарелый уже тогда. Хэ Цю-тао ссылается на своих предшественников и на результаты собственного расследования по этому вопросу. За аргументами китаец отправился в Россию, после чего, сравнив описание внешности «усуней» и лично повидав «олосов», заявил, что это одно и то же. Китайское словечко «олос» означает нас, русских (или ещё алосы, лоча). Просто буквы «Р» в китайском языке нет, и они заменяют её на «Л» (ну прям, как дети). Понятно, что китайцы были совсем не простаками и прекрасно понимали, что не только русы были носителями подобных внешних признаков. То есть соседей они прекрасно различали, но всё же вполне логично объединяли их по этим самым внешним признакам, относя их всех к «жунским племенам». Однако Хэ Цю-тао выделил именно «олосов», назвав именно нас потомками «усуней». Разумеется, как истинный учёный, китаец приводит ещё кучу аргументов для утверждения своей теории. Много аргументов. У него только ссылок на генетику нет – 19 век, как-никак.

Вопрос о генетике встал уже в наше время, в конце 20-го века. И встал, как говориться «ребром». Китайцами во время раскопок по случаю поисков древнейших истоков своей древней цивилизации было обнаружено в пустыне множество древних захоронений (около сотни) очень высокой степени сохранности (4-2,5 тыс. лет до н.э.). Эти находки сейчас известны под названием «таримские мумии». Мумификация древних людей естественная – виноваты в этом сухой климат плюс солёный грунт. Сохранилось буквально всё! В смысле вся органика. Про самые древние в мире ископаемые штаны я уже писал, но всё покажу их ещё раз – узор на коленках мне очень нравится – такой родной и знакомый:

Причём захоронения были весьма многочисленными и не локальными. То есть это не одно кладбище, а несколько мест на довольно большой территории. Да и то, которое одно, выполнено многочисленными слоями. То есть хоронили здесь очень долго. Мы не знаем наверняка особенностей погребальных обрядов этих людей, но в любом случае речь идёт о сотнях лет, как минимум. Китайские и американские генетики назвали результаты исследования образцов 9 покойных, и они подтвердили – правильный узор на самых древних в мире штанах. А тут ещё одна дама из США, крупный специалист по тканям, заявила, что некоторые из найденных образцов этих тканей имеют очень «близких родственников» в Европе и на Кавказе. Вообще интересно. То есть после всего этого стало абсолютно ясно, что смысла искать по соседству с этими рыжими рослыми ребятами покойных китайцев больше нет. Китайцы, поняв это, не только прекратили раскопки, но и вообще объявили данную территорию закрытой. Однако главный вывод среди китайских учёных остаётся неизменным – русских они всегда рассматривали, как людей, исторически плотно связанных с Азией и своих соседей ещё со времён, которые сейчас принято обозначать как «до н.э.».

Сейчас баталии об «усунях» ведутся не только среди китайцев. Их старательно тянут за любые образцы материальной культуры «в нужную сторону» очень многие не в меру политизированные представители околоисторических кругов. Очень большую активность проявляют казахские националистические круги, которые изо всех сил пытаются найти своей, только что созданной нации, хоть каких-нибудь «великих предков». Ключевым в этих дискуссиях часто оказывается вопрос о языке. Это вполне понятно – письменных следов эти народы не оставили, поэтому простор для фантазии очень большой. С аргументацией же разумеется совсем плохо. Чаще всего звучат просто безапелляционные заявления типа «скифы были ираноязычными кочевниками». И всё! Здорово напоминает один персонаж из кинокомедии... помните? «А я сказал - козладоев!» Тот же Хэ Цю-тао тоже называл своих «усуний» дикими кочевниками. То же и с «таримцами». Сейчас эту поляну в интернете уже немного подчистили от самых одиозных высказываний, однако относительно недавно ещё можно было встретить забавные заключения. Помню одна дама-историк, достаточно подробно описав ряд особенностей таримских захоронений, включая «лодки», зерно, хлеб, керамику, сложные в производстве ткани, химические красители для тканей, отсутствие оружия и прочее, в конце сделала вывод: «… без сомнения они были кочевниками». Причём такой вывод, хоть и в более мягкой форме, пытаются протолкнуть и сейчас, обосновывая это тем, что поселений таримцев не найдено. Да – не найдено и полагаю не скоро найдут – территория-то китайскими властями закрыта и что они там делают, одному богу известно. Впрочем, не сильно удивлюсь, если через пару десятков лет они «найдут» там покойных китайцев… политика-с.

Однако вопрос-таки интересный. На сегодняшний день ясно, что жизнь в этих местах просто «кипела». Захоронения людей с разной датировкой находят достаточно часто. Есть и что-то похожее на остатки сооружений и наскальные рисунки любопытного содержания. Благодаря усилиям генетиков понятно, что это были разные народы, хотя и относились они в основном к индо-ирано-европейской расе. Также понятно, что характер взаимодействия между этими людьми был сложным, но достаточно мирным. То есть они куда чаще вступали в браки между собой, чем воевали. В этом плане вполне логично было бы предположить, что все они пользовались одним языком, скорее всего с кучей диалектов. Понятно, что отнести этот язык к какому-то одному из современных можно, только если в этом есть какая-то острая нужда. Хотя это только гипотеза. Может был здесь этот «праязык», а может люди на торгах пользовались услугами толмачей и языком жестов...

Так что же происходило на территории современного Китая в те очень отдалённые времена? К сожалению, об этом можно только гадать, однако на сегодняшний день в целом картинка складывается такая:

Достаточно «сырая» масса монголоидных племён, живущих в условиях неолита, на северной и западной части своего ареала обитания сталкиваются с представителями европеоидной расы, находящейся к тому времени на существенно более высокой ступеньке технологического развития. Хотя слово «сталкиваются» здесь всё же неправильное. Правильнее сказать – начинают активно контактировать, то есть войн между расами не было. А вот обмен товарами и достижениями был. И он был очень активным, хотя и несколько односторонним в плане достижений. Давно замечено, что в китайских культурных слоях не находят примитивных изделий из меди. Сразу – бронза и достаточно развитая. Откуда? Кто обучил? Китайцы не скрывают правды. Так и говорят в своих сказаниях – мудрые драконы и белые учителя. Причём драконы появляются во вполне определённый период – вместе с эпохой Шан-Инь.

С «белыми» учителями будет относительно ясно, если обратить внимание на обычную китайскую систему обучения. Назовём её ненавязчивой. То есть задача «ученика» простая – он кланяется учителю, выполняет за него всю «черную» работу и угождает, как только может. Ну и, когда есть свободная минутка, то он наблюдает за работой «учителя» и «обезьянничает», то есть старательно повторяет действия «учителя». Учитель же наблюдает за успехами и время от времени подправляет путь познания ученика. Если вдуматься, то всё достаточно эффективно. То есть «учитель», не напрягая себя лишними пояснениями, даёт возможность ученику самому дотумкать до смысла деятельности, тем самым заставляя его мыслить творчески и самостоятельно. В то же время ученик, не имея «перст указующий» над душой, волен творчески переработать увиденное и приспособить это под свои возможности. Все остаются довольными и все от такой системы что-то получают полезное.

Если с белыми учителями всё относительно ясно, то остаётся разобраться – о каких драконах идёт речь? Что это были за продвинутые рептилии такие и где они обитали? Вот только не нужно сразу в дальний космос смотреть, ибо сказано – не плоди сущностей без нужды. Итак, если убрать шелуху, то драконов всего три типа. Первый самый большой и главный обитает в горах. Он грозен, справедлив и умел. Другие приплывают по реке и тоже обладают умениями, которыми щедро делятся с аборигенами, если те себя хорошо ведут. Третий тип меня немного смущает своей неординарностью, поэтому хоть как-то уверенно рассуждать о нём вообще не могу. Дело в том, что он летает. То есть он тоже умный, умелый и справедливый, но он не приплывает по речке, а прилетает по воздуху… чёрти чо, короче. Ну, не знаю я никаких летающих народов в те времена. То есть либо эти полёты просто фигура речи, либо одно из двух. Ладно, про горца... То есть, чтобы поучиться уму-разуму, к главному горному дракону нужно топать ножками самому. Со вторым попроще – сам приплывёт. Нужно просто терпеливо посидеть у речки и либо дракон появится с подарками, либо труп врага проплывёт - тоже не плохо. В связи с драконом невольно вспоминаются «лодки» в могилах таримцев и высокий технологический уровень их развития. Почему «драконы»? А давайте просто вспомним, как выглядели дракары викингов и былинные лодьи русов. А ещё драконы ведь могли превращаться в людей да так, что вполне могли взять в жёны местную красавицу и завести с ней детей. Смекаете? Драконы - это люди! Вот и ждали аборигены людей-драконов у речки. Если же драконы долго не приплывали, то иньцы брали дело в свои натруженные руки. Они сами выбирали красавицу, наряжали, составляли список того, что им нужно было от речных драконов и отправляли к нему. Как? Да очень просто – наряженных красавиц торжественно топили.

Да… любовь зла. Ну хватит о грустной части. Это ж они не со зла, а от любви делали. А вот интересная вещь – чуть не у всех в Европе тоже были драконы, и на юге они были тоже, и на Кавказе. Только у грузин драконов не было, кажется. И везде с ними шла суровая борьба не на жизнь, а на смерть… кроме китайцев. Вряд ли для разгадки этого феномена подходит самая распространённая версия о последствиях войны индоевропейцев с китайцами – это слишком просто и не очень убедительно. Хотя бы потому, что вряд ли китайцы в образе «вишапа» воевали с армянами, да и до франков с саксами китайцы добраться не могли. А может подойдёт другая версия, согласно которой и у европейцев когда-то был культ дракона, но потом пришли новые боги и драконы стали врагами? А вот у китайцев они «выжили» просто потому что культ не сменился... не знаю.

Между прочим, в китайских сказаниях герои частенько уходят в горы, для того чтобы научиться у белого учителя или у ДРАКОНА ДРАТЬСЯ. А вот представьте себе, до какой степени нужно «достать» жителя равнины, чтобы он отправился через пустыню (Таримскую впадину?) в горы. При этом против тебя будет и природа, и дикие животные, и бандиты (они ведь всегда были). Потом ещё нужно найти в этих незнакомых горах подходящего дракона-горца, убедить его (не зная их гортанного языка) в том, что пришёл просто учиться и доказать ему, что уже кое-что умеешь. Ведь если дракон засомневается в твоих способностях, то может просто послать тебя лесом... горным. Потом нужно ещё убедить его в чистоте своих помыслов, чтобы дракон тебя просто не прибил. Потом пройти процесс обучения драке и технологии изготовления оружия и всяких полезных вещей. А потом ещё вернуться тем же не простым путём. Полагаю этот путь прошли до конца не многие. Как хотите, но я к китайским героям отношусь с очень большим уважением – очень неординарные люди. Может быть поэтому по возвращении домой, в бой они вступали не часто и только с равными. Опыт делает человека значительно выдержаннее, да и дракон не велел никого просто так бить.

Так кто же были соседями китайцев в те стародавние времена? Много всяких. Афанасьевская культура (3-2 век до н.э.) с центром в районе Красноярского края и истоками в Саянах и Алтае; Андроновская культура с его «Страной городов», Аркаимом, бронзой и первыми в мире повозками. За ними стоят «тохарцы», но ещё до них где-то затесались и предшественники «тохарцев» – «таримцы». Они хоть и жили западнее, но вполне может быть были предками «тохарцев». Где-то рядом жили и монголоиды – предки современных эвенков и юкагиров.

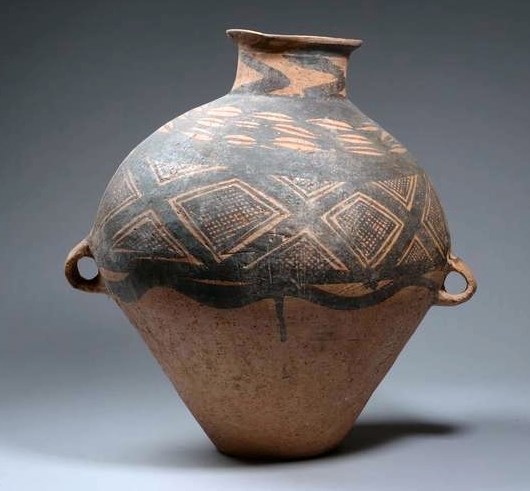

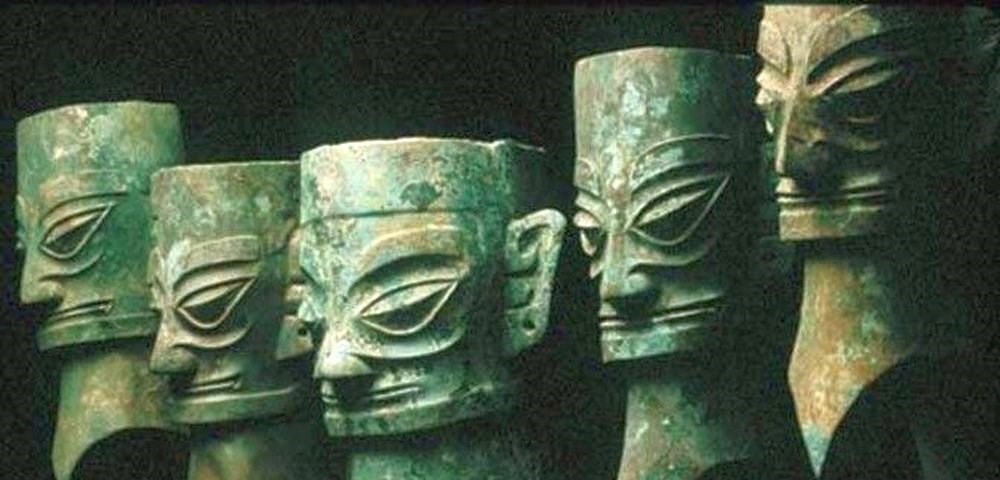

В период перед взлётом на территории Китая выделяют три археологические неолитические культуры. Это Яншао, Мацзяяво и Цюйцзялин. Они существовали практически параллельно и различия у них невелики, поэтому два последних названия я больше упоминать не буду, чтобы не вывихнуть язык. Обойдусь одной Яншао. Так вот. В результате взаимодействия со всеми этими соседями трудолюбивые, наблюдательные предки китайцев делают стремительный рывок из неолита культуры Яншао сразу в бронзовый век. Может в благодарность своим учителям они создают странные бронзовые скульптуры с лицами, совсем не похожими на их собственные, про которые я писал в заметке «Китайские головоломки» https://author.today/post/10513 . Тогда места обитания грозных и справедливых горных «драконов», умеющих делать отличное оружие и инструменты, возможно следует искать там, где до сих пор стоят странные каменные башни. Ведь сами китайцы не знают, кто их построил и зачем, поэтому они их почти не используют. Про них в заметке «Гранёная загадка Тибета» https://author.today/post/11994 .

Есть правда историческая гипотеза о существовании ещё до Яншао цивилизации Ся (династии Ся). Однако большинство учёных относят эту гипотезу к разряду политических построений времён эпохи Чжоу. Ну, не знаю. Земледельческие поселения эпохи Ся (до 5 тыс. лет до н.э.) – это дремучий неолит, но, с другой стороны, они занимают весьма обширную территорию и характеризуются многочисленными общими элементами, благодаря которым их и выделяют. Стало быть, можно определённо говорить о наличии развитых связей между людьми. То есть – это уже цивилизация. А коль скоро она была, то если не о государстве, то о наличии каких-то «лидеров» в этом мире гипотетически вполне может идти речь. Поэтому было бы слишком опрометчивым с порога отметать легендарную кучку «императоров» династии Ся с её Жёлтым «первоимператором» Хуан-ди. Кстати, опять «жёлтый», да ещё и не местный, может тоже - блондин? Хотя, разумеется, до земледельцев Переднего Востока с их историей до 19-15 тыс. лет до н.э. и Яншао, и даже «цивилизации» Ся очень далеко. Тогда получается, что существовала некая ранняя неолитическая «идиллия», которую нарушили пришельцы с Запада, уже перемешавшиеся к тому времени с индо-ирано-европейцами и положили начало следующей эпохе с её циновками и колоритной керамикой эпохи Яншао:

Но всё это неолит сомнительного качества и с кучей противоречивых версий. Первой же «настоящей» цивилизацией можно считать бронзовую культуру Шан-Инь, возникшую не ранее 2 тыс. лет до н.э. вдоль реки Хуанхэ.  Название дано по названию двух «царств». Её появление имеет «взрывной» характер, что и наталкивает учёных на вполне логичную мысль о внешнем влиянии. И дело не только в самой неведомо откуда взявшейся бронзе. Стремительному изменению подверглась вся культура будущего Китая. Появились новые культуры для выращивания, вместе с новыми технологическими приёмами возделывания, новые виды домашнего скота импортного происхождения. Причём явно заметно, что эти следы первоначально были сконцентрированы на очень небольшой территории, находящейся сейчас в провинции Хэнань. А это – серьёзный аргумент. Также отмечаются такие особенности культуры иньцев, как высокая доля скотоводства, культ лошади, «звериный стиль», круглодонная керамика. Всё это резко отличалось от земледельческой культуры Яншао у которой из животных были только собаки да свиньи. То есть пришли совсем другие люди, причём подолгу на одном месте они не сидели, хотя и земледелие им было тоже совсем не чуждо. Что-то типа хеттов получается… одним словом эти пришельцы – «скифы» или по-китайски – «динлины».

Название дано по названию двух «царств». Её появление имеет «взрывной» характер, что и наталкивает учёных на вполне логичную мысль о внешнем влиянии. И дело не только в самой неведомо откуда взявшейся бронзе. Стремительному изменению подверглась вся культура будущего Китая. Появились новые культуры для выращивания, вместе с новыми технологическими приёмами возделывания, новые виды домашнего скота импортного происхождения. Причём явно заметно, что эти следы первоначально были сконцентрированы на очень небольшой территории, находящейся сейчас в провинции Хэнань. А это – серьёзный аргумент. Также отмечаются такие особенности культуры иньцев, как высокая доля скотоводства, культ лошади, «звериный стиль», круглодонная керамика. Всё это резко отличалось от земледельческой культуры Яншао у которой из животных были только собаки да свиньи. То есть пришли совсем другие люди, причём подолгу на одном месте они не сидели, хотя и земледелие им было тоже совсем не чуждо. Что-то типа хеттов получается… одним словом эти пришельцы – «скифы» или по-китайски – «динлины».

Приехали, понимаешь, поселились рядышком, научили аборигенов управляться с лошадьми, втолковали, как можно использовать колесо, окромя гончарного круга, показали, как бронзу получать и всякие штуки из неё делать и… уехали дальше на своих повозках. А китайцы, помахав вслед странным белым людям со странными лицами новенькими платочками, принялись за работу… новую для них работу. Нужно было ухаживать за новыми животными – овцами и коровами, и возделывать новые поля с пшеницей и ячменём. Уж что-что, а трудиться они и сами хорошо умели. А на память о своих учителях они сделали их бронзовые портреты, как их видели:

Оцените талант этих мастеров, кстати. Ну и себя-любимых они тоже не забыли:

А может быть и не все «учителя» уехали тогда. Может какая-то часть и осталась. А чего особенно мотаться-то, если и здесь тебя любят и уважают, называют «учителем» и всячески стараются угодить? А тут ещё среди местных девиц нашлась одна, которая так похожа на своих красавиц. Запросто! Ведь должны же были оставить здесь свой генетический след пришельцы времён Яншао? И тогда становится понятно, почему некоторые китайские императоры были не очень-то похожи на своих верных подданных. Становится ясно, откуда у них брались продолговатые лица, светлые волосы, совсем не узкие глаза, бороды, но главное – носы! Большие, иногда даже с горбинкой. Короче – совсем не китайские носы. И даже позже китайский богатырь Сунь Цюань с гордостью носил рыжую бороду и прозвище «голубоглазый отрок».

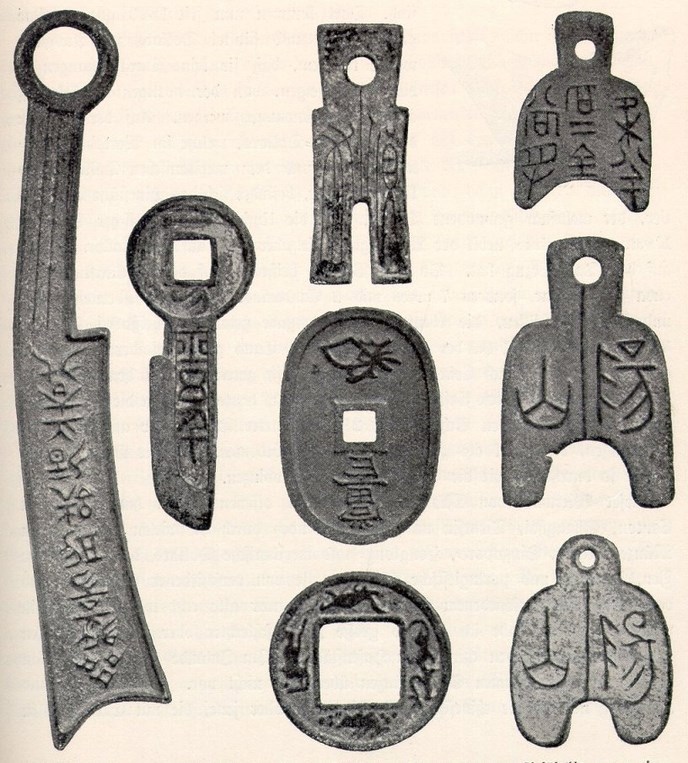

А ещё при Шан-Ине появляются первые иероглифические надписи на некоторых бронзовых предметах. Это первые китайские иероглифы (кто не знает - на фотках первые китайские деньги). Сами придумали долгими тёплыми вечерами? Может быть… давайте посмотрим на них. Ничего не напоминают? Я просто спрашиваю:

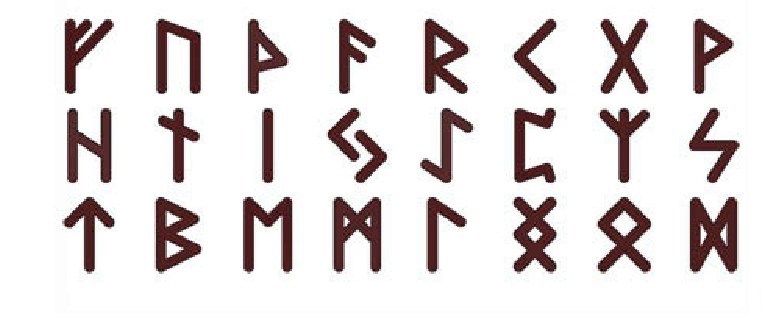

А если сравнить с рунами? Вот с такими, с западными:

Впрочем, сходство может быть и случайным, и связано со сходной техникой нанесения рисунка на материал. Да и в любом случае китайская письменность, едва возникнув, быстро усложнилась до невероятности. Даже сейчас учёные говорят, что расшифровали всего лишь треть иероглифов эпохи Шан-Инь… говорят. То есть это они так считают, что верно угадали.

Впрочем, позже китайцы похоронили своих «учителей» и начали потихоньку забывать, откуда есть пошли их умения. Мало того, своих северных и западных соседей они стали называть «дикарями» и «варварами». Знакомо, да? А вы думали, что «декоммунизацию» сейчас придумали? При этом их совсем не волновало, что уровень той же бронзы у этих самых «дикарей» был ничуть не ниже, чем у них самих, а некоторые металлы «дикари» знали куда лучше китайцев. Но это не имело значения. Ведь у китайцев уже были «императоры», а у тех были огромные армии. Но одно дело как-то обозвать, а совсем другое дело – воевать с этими «варварами». Тут китайцы соблюдали разумность до поры, тем более что ихние «императоры» уже передрались между собой. Шан с Инем меняет Чжоу - наступает другая эпоха.

Именно с появлением Чжоу началась «этническая чистка» в Китае. То есть китайцы под чутким руководством своих «императоров» начали выдавливать с обжитых территорий индоевропейцев, по всей вероятности не желавших подчиняться верховной власти. Если на севере будущего Китая во времена Шан-Инь ещё нормально жили европеоидные народы, то Чжоу уже начали с ними войну, объявив их всех «варварами» и «дикарями». Слово «недочеловеки» было придумано позже и другими людьми, но смысл тот же. Индоевропейцы начали уходить на Север, где начиная с 14-13 веков до н.э. возникла бронзовая Карасукская культура. Антропологически это люди европеоидного облика с небольшой примесью монголоидных признаков (ну, соседи же…). Основа хозяйства – отгонное скотоводство. Именно представителей этой высокоразвитой культуры бронзы часто называют предками современных татар.

Но это было ещё не завершение «чистки», а только её начало. На территории будущего Китая ещё жили по свидетельству самих китайцев европеоидные «усуни», «серы», «юэчжи». Всех их китайцы описывали, как крупных бородатых людей с голубыми или зелёными глазами, любовно сравнивая их облик … с обезьянами. Это и понятно, чтобы вести войну на истребление с людьми, нужно сначала их «расчеловечить». В начале 19 века французы изображали казаков со звериными клыками, а немцы в середине 20-го века пускали слухи, что у части русских есть рудименты рогов. Технологии не меняются. В 7-6 веках до н.э. китайцы добрались до ещё одного европеоидного племени, которое у них обозначено, как «ди». Голубоглазые «ди» оказались ребятами решительными, организовались, перешли в контратаку и добрались с боями аж до середины империи. Однако потом войну прекратили и удалились в Южную Сибирь, оставив после себя на радость китайским археологам большие котлы с ручками, трёхгранные наконечники стрел и предметы сделанные в «зверином стиле». На каком языке они попрощались с китайцами не известно. Долго держались «хунну», которые хоть и были частично монголоидами, но видимо высоким китайским стандартам не удовлетворяли. Поэтому где-то после 350 года н.э. они тоже были вынуждены эмигрировать со своих исконных земель на Север вместе со своим культом солнца и коров.

Теперь китайские начальники могли быть довольны – в ровном строю их верных подданных ни в одном месте не торчал большой нос или рыжая борода. Вместе с чистотой крови китайцы обрели покой… точнее – застой в развитии. Положение изменилось с приходом англичан, которые привезли с собой наркотики, увезли серебро, но написали для китайцев их «древнюю историю». Зачем? Для того, чтобы сбывать у себя и в Европе чудовищно «древние» изделия «древней» китайской цивилизации. Ведь на рынке-то они чем древнее, тем дороже. Чисто бизнес – ничего личного. Наверное, китайцы знают-таки больше, чем говорят. Ведь не зря же первый президент их Академии Наук Го Можо (Го Кайчжень) как-то задал риторический вопрос своим коллегам: «Что вообще создано за пять тысяч лет китайской истории, кроме кошмарных земледельческих орудий, еле позволяющих кормить растущее население?». А ведь он и сам был археологом...

Это всё так, как видится сейчас. То есть очень поверхностно и не совсем точно. А, возможно, и совсем не точно. Настоящая история Китая ещё ждёт своих исследователей, которые наконец-то смогут добраться до китайских пирамид или, например, до странных каменных пещер Китая, про которые я уже писал в заметке «Китай пещерный» https://author.today/post/6690

Подождём. И пожелаем китайцам трудовых успехов. Ведь они уже сделали и свои ракеты, и свой космический корабль. Да, сделали на базе «Союза», но ведь сделали же и свой. Они уже делают свои истребители «стелс»… какие-никакие, пусть пока с нашими движками, но – делают. Их новейшие танки в соревнованиях по «Танковому биатлону» с нашими Т-72 уже не ломаются на каждом круге и даже занимают призовые места… ребята растут. Может быть они научатся и другим полезным вещам. Нужно просто подождать.