Несколько слов о партитуре

Автор: Игорь РезниковНа днях мой друг и наш коллега Homo Vulgaris, не оставляющий вниманием мои посты и книги, прислал мне со своим комментарием следующий вопрос:

не оставляющий вниманием мои посты и книги, прислал мне со своим комментарием следующий вопрос:

Вот интересно - сколько миллионов музыкальных произведений существует в партитурах?

Я ответил, что по моей грубой оценке это число, если иметь в виду дошедшие до нас партитуры, все же до миллиона не дотягивает. При этом заметил, что партитурами являются только записи произведений, в которых содержится как минимум несколько партий отдельных инструментов или певческих голосов. То есть партитура - это нотная запись оркестровых, вокально-симфонических ( оратория, кантата), сценических (опера, балет, оперетта) и камерно-ансамблевых сочинений. Записи сольных произведений обычно называются просто нотами или нотными записями; записи отдельных голосов, которые лежат на пультах оркестрантов или держат в руках вокалисты – оркестровыми голосами или вокальными партиями. Переложения же для фортепиано сценических произведений принято называть «клавирами».

Я решил, что мои пояснения по этому поводу, возможно, будут интересны не только моему комментатору, но и некоторым другим пользователям нашего ресурса, и решил несколько подробнее остановиться на партитуре.

Само слово «партитура» происходит от латинского partio – «делю» в значении «распределяю». Это нотная запись многоголосного музыкального произведения, в которой для партии каждого инструмента или голоса отведён отдельный нотный стан, то есть строка (партии клавишных инструментов и арфы располагаются на двух строках, объединенных фигурной скобкой – акколадой). Партии в определённом порядке располагаются одна под другой и синхронизируются так, чтобы ноты, берущиеся одновременно, находились друг под другом на одной и той же воображаемой вертикальной линии, а начала и окончания каждого такта находились на одной вертикали у всех партий. Так гораздо легче охватить глазом возникающие из сочетания голосов созвучия.

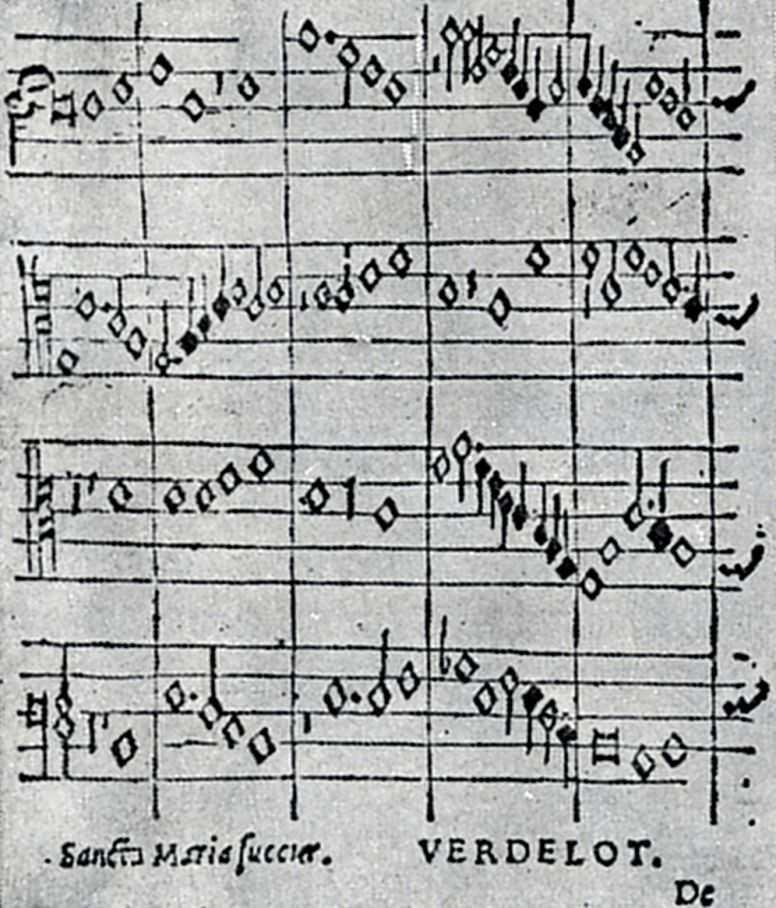

Принцип партитурной записи (один голос под другим) появился в Европе одновременно с ранними формами многоголосия, с развитием гармонии и имитационной полифонии. «Предтечами» партитур явились несколько способов нотной записи. Один из них – «органные табулатуры» -введённые органистами, сопровождающими хоровое исполнение, записи важнейших голосов сочинения на отдельных строках, а остальных голосов – в виде таблицы. По свидетельству немецкого теоретика Лампадия в «Compendium musicis» - «Кратком руководство по музыке», изданном в 1537, появление партитур восходит приблизительно к 1500 году, когда вошли в употребление «Tabulae compositoriae» - «Композиторские таблицы». Приведённый Лампадием мотет Ф. Вердело - первый из дошедших до нас образцов новой практики нотной записи; это - печатная 4-строчная партитура с тактовыми чертами после каждых двух breves – длительностей, равных двум целым нотам. Голоса располагаются в порядке их тесситуры, то есть высотного положения звуков в музыкальном произведении по их отношению к диапазону голоса (вокала) или музыкального инструмента, иными словами, по оценке, будет ли тот или иной звук для данного голоса или инструмента низким, высоким или средним. Этот принцип прочно утвердился впоследствии. Основными указателями тесситуры служили ключи, в том числе вышедшие к настоящему времени из употребления – старофранцузский, меццо-сопрановый, баритоновый, бассо-профундовый. Самая ранняя из сохранившихся рукописных партитур –«Fantasia di Giaches» (хранится в библиотеке Ватикана), относится к 1560.

Основными указателями тесситуры служили ключи, в том числе вышедшие к настоящему времени из употребления – старофранцузский, меццо-сопрановый, баритоновый, бассо-профундовый. Самая ранняя из сохранившихся рукописных партитур –«Fantasia di Giaches» (хранится в библиотеке Ватикана), относится к 1560.

В XVI веке появились также «хоральные книги», в которых на каждой странице фиксировалось по два голоса 4-голосной фактуры. Позднее стали использоваться «хоровые книги», в которых на развороте записывались все одновременно звучащие голоса, но «такты» не совпадали по вертикали. Первые партитуры не содержали обозначений состава исполнителей; каждая партия могла быть исполнена любым голосом или инструментом соответствующей тесситуры. На рубеже XVI и XVII веков возникла партитура с цифрованным басом – в ней полностью выписывались вокальные и мелодические инструментальные голоса, а также партия баса, сопровождавшаяся цифровыми обозначениями аккордов и предназначавшаяся для инструментов группы «бассо континуо», в том числе многоголосных (клавесин, лютня), на которых осуществлялась импровизация на основе выписанного басового голоса.

В процессе эволюции партитуры вид её существенно менялся, что было связано с развитием композиторской техники. Порядок записи инструментов в раннеклассической партитуре постепенно подчинился организации оркестра по группам, но расположение самих групп заметно отличалось от современного: обычно вверху располагались высокие струнные, под ними - деревянные и медные духовые, внизу - струнные басы.

После завершения эпохи барокко во второй половине XVIII века, с установлением классицизма у композиторов венской классической и мангеймской школ значение группы континуо в музыкальной практике постепенно снижается, и партитуры с генерал-басом, допускающие элемент импровизации, сменяются партитурами с полной и точной фиксацией всех партий. Порядок записи партий в музыке этого периода мог быть различным, но с конца века постепенно складывался принцип визуального объединения инструментов в оркестровые группы. Однако даже в начале XIX века дирижеры нередко пользовались дирекционом (упрощенной и сокращенной партитурой); лишь с появлением дирижёров в современном значении слова партитура становится необходимой для исполнения оркестровой и вокально-симфонической музыки. Замечу, что дирекционами по сей день пользуются в духовых оркестрах, где оркестровая ткань значительно проще, чем в симфоническом и камерном.

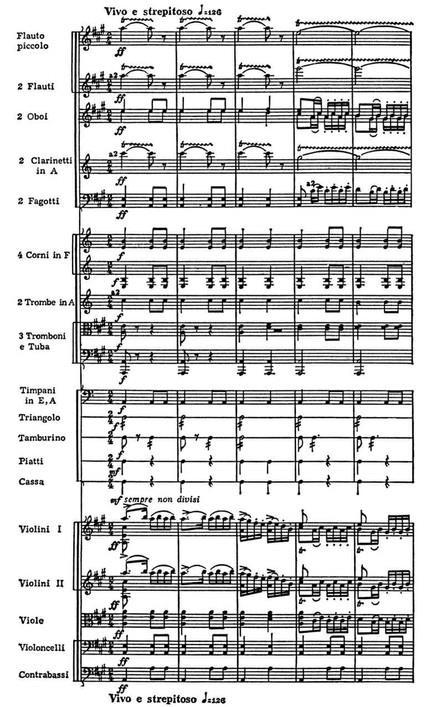

Принятая ныне организация партитуры оформилась окончательно к середине XIX века. Партии инструментов располагаются по оркестровым группам, внутри каждой группы инструменты записываются по тесситуре сверху вниз (за исключением труб, которые по старой традиции пишутся ниже валторн). Вверху – деревянные духовые, ниже медные духовые, под ними ударные. Подобным образом более высокие по тесситуре разновидности одного инструмента (флейта-пикколо, малый кларнет) записываются выше партии основного инструмента, более низкие (альтовый гобой - так называемый «английский рожок», бас-кларнет, контрафагот) – ниже. Партии арфы, фортепиано, органа, а также певцов-солистов и хора записываются над группой смычковых. Там же в инструментальных концертах помещаются партии солистов. Группа смычковых, составляющая ядро симфонического оркестра, располагается в самом низу. Иногда в партитурах на отдельной строке выписываются протяженные инструментальные соло (это чаще всего бывает в балетах), но обязательным это не является. Партии духовых обычно располагаются на одной строке попарно, струнных - каждая на отдельном нотном стане. Названия инструментов, как и обозначения динамики, темпа, штрихов пишутся по-итальянски, но некоторые композиторы предпочитают писать их на родном языке.

Первая страница партитуры "Испанского каприччио" Н. А. Римского-Корсакова

Некоторые композиторы пытаются внести новшества, изменения в традиции оформления партитур. Так, Римский – Корсаков в своих симфонических партитурах полностью отказался от использования тенорового ключа, в котором иногда записываются партии фаготов, виолончелей, тромбонов и контрабасов. Особо следует сказать о так называемых транспонирующих инструментах Так называют инструменты, у которых реальная высота звуков не совпадает с обозначенной в нотах, отличаясь от неё на определённый интервал вверх или вниз по отношению к обозначенной в нотах высоте. Например, когда у трубы написано «до» второй октавы, фактически звучит «си бемоль» первой, а если у валторны обозначено «соль» первой – звучит «до» первой. Инструменталистам это облегчает исполнение, но затрудняет чтение партитуры дирижером. Поэтому в партитурах композиторов XX века (Новая венская школа, С. С. Прокофьев) предпринимались попытки писать партии транспонирующих инструментов в соответствии с их действительным звучанием, однако такая практика не прижилась. Транспонирующими являются многие духовые инструменты (из них только флейта, гобой, тромбон и туба таковыми не являются). Инструменты, звучащие по сравнению с обозначенным в нотах на чистую октаву ниже (гитара, контрабас, контрафагот) или выше (малая флейта, челеста, колокольчики), называют условно транспонирующими, так как наименования звуков полностью сохраняются (октавная нотация применяется лишь для удобства чтения, чтобы не применять большое количество неудобочитаемых добавочных линеек).

Симфоническая партитура обычно включает 20-25 самостоятельных голосов, но в оперных партитурах, и тех, в которых композиторы применяют расширенный состав оркестра, их число может доходить до сорока! В консерватории будущие дирижеры проходят специальную дисциплину «чтение партитур». Во время этих занятий, а затем в ходе собственной практики они учатся моментально оценивать, «охватывать глазом» партитуру. Но никакой, даже самый опытный и одаренный дирижер не в состоянии объять зрением всю партитуру, тем более, что одновременно с этим он должен делать два других важных дела: руководить оркестром и контролировать его звучание. Поэтому дирижер тщательно изучает партитуру до выхода к оркестру. Он выделяет в ней наиболее существенные моменты, важнейшие вступления инструментов, изменения темпа и так далее. Более того, все дирижеры «разукрашивают партитуру» собственными пометками, применяя цветные карандаши и собственные, понятные только им значки – у каждого разные.

В консерватории наш преподаватель по инструментовке говорил нам: если партитура выглядит красиво, она и звучать будет красиво. Действительно, мастерски написанная партитура всегда радует глаз музыканта. Сейчас существуют специальные компьютерные программы, позволяющие выпускать партитуру сразу в печатном виде. Но я еще застал время, когда партитуры писались от руки, и были настоящие мастера этого дела, подлинные каллиграфы. Смотреть на такие партитуры было одно удовольствие.

Спасибо вам, друзья за внимание! Я надеюсь, что этот мой очерк был для вас небезынтересным.

Спасибо! Очень интересное разъяснение. Я многого не знал.

Очень рад, большое спасибо за отклик.

Очень интересно. Прочитал с огромным удовольствием. Жаль не сохранилось большинство произведений Александра Сергеевича Грибоедова, которые по словам его современников "обладали великолепной гармонией, стройностью и лаконичностью". Это фортепианные пьесы и сонаты. И время вроде как не позднее... очень странно что не сохранились. Его Вальс ми минор вроде бы даже считается первым русским вальсом, дошедшим до наших дней. Друзья музыканты могли бы хотя бы записать эти произведения... очень жаль.

Вы правы, говорят Грибоедов был замечательным музыкантом, гораздо большим, чем дилетантом. И вальс, о котором вы говорите, это подтверждает. Спасибо!

Очень интересно и информативно. Спасибо.

Очень рад, спасибо!

Большое спасибо за интересное пояснение!

Я рад, что нашел у вас отклик.

Спасибо, Игорь! Как всегда - очень интересно и крайне познавательно. И, как всегда, наводит на мысли. Вообще, я давно заметил, что делю книги, рассказы и статьи именно по этому принципу: наводящие на размышления, и констатирующие те или иные факты/идеи. И вот первые, даже если они оказываются менее информативны, представляются мне куда более интересными. Но это уклонился в сторону.

А статья навела меня на довольно любопытную (и, наверное, давно известную более эрудированным и образованным людям) мысль. Современная партитура (картинка с фрагментом партитуры Римского-Корсакова) неожиданно напомнила мне классическую прямоугольную матрицу, из тех, на которых держится всё здание современной алгебры. Думаю, перевести запись партитуры в матрицу не составит особого труда даже для первокурсника. Но, возможно, это сходство не случайно, и речь не идёт только о форме записи музыки? Возможно, есть способ найти какое-то взаимно-однозначное соотношение между музыкой и математикой? И, в таком случае, логично задаться вопросом: какие же математические истины скрыты в совершенных творениях гениальных композиторов? Ведь само наше ощущение гармонии, красоты, далеко не случайно. Мы воспринимаем и оцениваем её тем самым мозгом, который эволюционно приспособлен к постоянным оценочным суждениям на основе входящих данных. И, о чём неоднократно писалось, вследствие этого наше понятие красивого в какой-то степени коррелирует с понятиями полезное, удачное и т.д. Недаром в результате экспериментов было установлено, что люди считают красивыми наиболее симметричные лица. А что такое симметрия, как не математика, как не гармония? Так не логично ли предположить, что в самых гармоничных, самых прекрасных музыкальных произведениях скрыто гораздо больше, чем мы думаем?

Эх, сколько же вокруг ещё вопросов...

Вы, как всегда, мыслите интересно и очень оригинально. Многое из того, что вы говорите, мне близко. Большое спасибо!

Аккаунт удален.

Ожили, верно! Спасибо, друг!

очень интересно, но ни разу не понятно! для полного дилетанта, коим я являюсь, это так и выглядит

для полного дилетанта, коим я являюсь, это так и выглядит

Виктор, я удручен вашим ответом. Мне казалось, что я писал просто и понятно. Я готов дать вам любые разъяснения и, если захотите, потрачу на это сколько угодно времени.

Всегда изумляло (и ныне тоже изумляет) - как может композитор укладывать в сознании такое количество голосов. Ну, и далее, конечно, воплощать это в партитурах.

Спасибо, Игорь!

Да, тайна сия велика есть! Спасибо, Юрий!

Вы вдохновили!

Игорь, огромное спасибо за как всегда интересный материал и как всегда отлично написанную статью.

А вопрос вам очень интересный задали. Я вот и не задумывался даже, сколько произведений в партитурах существует. Но думаю вы правы - миллион не наберется. Кстати еще такой момент пришел в голову - есть ведь переложения не только оркестровых вещей для фортепиано, но и наоборот - фортепианных для оркестров и ансамблей. При чем порой одно и то же произведение порой перекладывают по несколько раз, даже для одного и того же состава, просто разные люди. Например, "Времена года" Чайковского я слышал и для струнного ансамбля, и для духовых с фортепиано, и для симфонического оркестра. Тоже ведь вопрос, считать ли "Времена года" тоже существующими, как партитура? Если да, то сколько раз? А государственные гимны? Там вообще такой винегрет будет, что и концов не найдешь.

Спасибо за приятный отклик. По поводу переложений для оркестров и ансамблей (добавлю и для хора, например "Грезы" Шумана) мое мнение такое: если данная транскрипция изложена в виде партитуры, то она партитурой и является. Конечно, с указанием, что это не оригинальное сочинение, а переложение. Вполне возможно, что мое мнение спорно.