Реанимация долгой памяти

Автор: Евгений КрасВ последние годы археология, несмотря на все трудности, всё же начинает приобретать серьёзный размах. И, что особенно радует, не просто что-то копают, но и отношение к процессу потихоньку меняется. Плохо, что пока именно «потихоньку». У нас, в Астраханской области, например, проводятся серьёзные (и прибыльные во всех смыслах) раскопки на Богомольских Песках многолетнего и многозначного могильника сарматских времён. Так мало того, что информация о них поступает с регулярностью и скоростью курьерского поезда, но уже успели организовать очень неплохую выставку находок с этого значимого места. Уже принято первое решение по восстановлению ранее уничтоженного научными работниками древнейшего памятника культуры – Пазырыкских курганов… уж не знаю, как пойдёт (боюсь сглазить). Они ведь дали для Эрмитажа очень интересный материал ( https://author.today/post/9767 ).Ещё бы Салбыкскую пирамиду ( https://author.today/post/14395 ) восстановили бы – совсем хорошо было бы. Если пойдёт так хорошо, то такой шаг может стать нормальной практикой, и это будет просто чудесно. Ведь одно дело, когда наши дети что-то проходят по школьной программе, а совсем другое дело, когда ежедневно будут видеть эти сооружения в родных местах.

Вот, кстати, информация для размышления вам, дорогие мастера слова. Никогда не задумывались над этим самым словом? Я про то, как мы говорим: «мы это ПРОХОДИЛИ…». Славненько выходит – проходили и прошли, значит… мимо, без задержки?

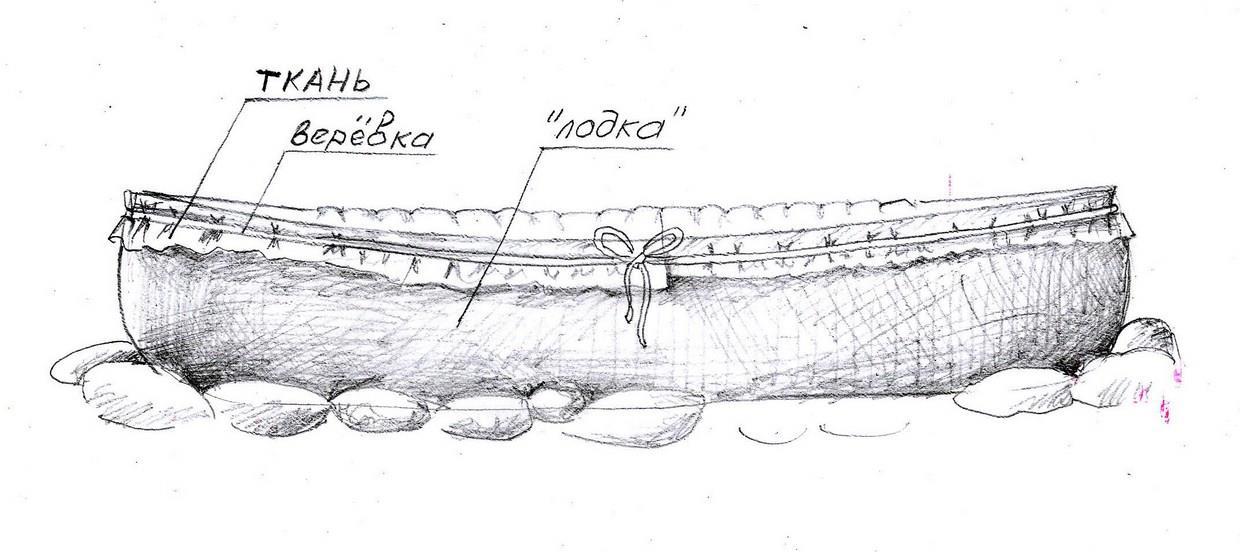

Ну, а в целом всё идёт, как и раньше. То есть попытки переосмыслить существующие догмы на основе находок археологов пока крайне редки. В результате комментарии историков иногда получаются довольно забавными, как произошло, например, когда археологи Сибирского отделения РАН обнаружили одно любопытное детское погребение в Курайской степи (Алтай). Интересным оно является потому, что покойный был похоронен… в лодке, которая была обложена валунами из реки. И она очень неплохо сохранилась:

Ещё археологи отметили, что похожие захоронения они уже встречали. То есть концы погребальных колод были заострены, но этому не придавали значения – подумали, что это было связано со способом добычи дерева. Кстати, посмотрите на фото деревянных саркофагов с раскопок Пазырыкского кургана:

По-моему, похоже на эту вновь найденную детскую лодку:

А в том же Пазырыкском кургане, между прочим, ещё и войлочных лебедей нашли. То же «нехарактерных» для степей. Да и наколка рыбы на ноге покойного для степняка выглядит несколько экстравагантно, не находите?

Замечу, кстати (я всё же кораблестроитель), что лодка довольно своеобразная. Во-первых, она имеет достаточно архаичную конструкцию. В более поздних лодках-долблёнках использовалась «разводка» бортов, благодаря которой ширина лодки увеличивалась, и за счёт этого улучшались характеристики остойчивости. Проще говоря, её было труднее перевернуть. Кроме того, в лодке отсутствуют рёбра жёсткости, что также является нормальным для более поздних образцов. Однако здесь, что называется, «возможны варианты». Если посмотреть на лодку внимательнее, то можно заметить в оконечностях совсем нефункциональные уступы. Да и вообще дерево в оконечностях выбрано несколько небрежно – его слишком много осталось… а зачем? Рискну предположить, что данное плавсредство было сделано не для активной эксплуатации, а именно для того, для чего и было использовано – для похорон. Наверное, если бы историки пригласили бы кого-нибудь из моих коллег для осмотра находки, то он смог бы сказать о лодке куда больше, но они для этого слишком умные. Куда уж нам-то?

Что-то похожее произошло и здесь. Если вы подумали, что уважаемые научные работники приступили к научному анализу необычной находки, то вы заблуждаетесь. Никто из них даже не попытался вспомнить аналогичные захоронения в Евразии. Тех же «викингов», например. Ну, ладно – до Скандинавии далековато от Алтайской степи, но очень похожие захоронения в лодках известны, например, на северо-западе Китая. Была такая сильно нашумевшая история. Можете узнать про неё побольше, написав в поисковике слова «Таримские мумии» или из моих заметочек. До Алтая оттуда буквально рукой подать в масштабах нашей страны. Однако ж нет. Вместо анализа историки предпочли сделать большие глаза и томно заметить, что «…такое захоронение является необычным для степных кочевников». Припомнили, что где-то слышали предания о «реках смерти» (ага… у степных кочевников?). Всё. С ними трудно, между прочим, не согласиться – ведь действительно необычно для кочевников-то! И сложнейшие ювелирные украшения делать, и огромные курганы насыпать, и коней маскировать под оленей, и деревянные дома строить, и много всего такого же очень… ну просто вовсю необычно для кочевников. Вообще ни в какие ворота не лезет, если «для кочевников». А вот если не для кочевников, то ничего необычного – нормальное дело. Ну-у-у…? Нет, какой-такой «научный анализ»? Сказано в священном писании, что «кочевники», значит – кочевники. Всё остальное – лженаука.

Вообще нужно служителям науки отдать должное – упрямства твёрдости и убеждённости им хватает с избытком. Не смущает ничего от слова «ващщще». Не верите? Внимание! Раскопки в Архангельской области… Ещё раз, на всякий случай: в АРХАНГЕЛЬСКОЙ. То есть не путать с моими родными Астраханскими степями. Ведь именно у нас и есть места, где когда-то в древности водились ближайшие родственники скифов – сарматы. Именно сарматское захоронение у нас сейчас раскапывают. Где Архангельск, представляете, полагаю? То есть от низовий Дона и Волги далеко совсем. Вот фотография с места раскопок под Архангельском:

Если сомневаетесь, то уверяю – деревья самые настоящие. То есть это есть ЛЕС. Обыкновенный хвойный лес. И там проводятся раскопки кургана. Это, уточню – вполне нормально. Вся Средняя полоса России утыкана курганами, как ёжик иголками. И вот в этом благом месте раскопки… Далее цитата вот с этого сайта: https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fmir-znaniy.com%2Fmnogoslojnyj-kurgan-sarmatov-najden-v-arhangelskoj-oblasti%2F&d=1 . Читаем: «Сначала вскрытый курган показался сарматским захоронением, появившимся между IV веком до нашей эры и IV веком. Там нашли остатки лошадиной головы в сбруе из серебряных нашивок и бронзовых фаларов (бляшек), а также большой бронзовый котел». Выделено мной. Нет, мне реально становится жаль наших древних предков – их настырно пытаются заставить кочевать. С огромными цельнолитыми котлами (соответственно с заводами по изготовлению всех этих котлов до тонны весом), с бревенчатыми домами, даже с лодками. Но даже этого историкам мало! Нашим предкам приказано кочевать среди хвойных лесов недалеко от Полярного круга. Ну, и как это назвать? Но и это ещё не всё. Курган оказывается многослойным (кстати, как и у нас, в Астраханской области). Промежуток, во время которого использовалось кладбище, около 800 лет (см. датировку выше). Но постоянного поселения искать поблизости никто не намерен. Всё равно «кочевники»? Ещё какие! Научный сотрудник по имени Георгий Стукалов нежно поясняет для бестолковых: «Кочевники не сидели подолгу на одном месте. На смену одним племенам приходили другие. И они хоронили своих вождей и воинов на приметном месте — в уже существующем кургане». Так вот и кочевали от одного чужого кладбища к другому. Такие вот погребальные кукушки. Всё. Решение принято – забудьте. Цитата из мультика к случаю: «…а я два раза про одно и то же думать не умею».

Ссылки только на один вечный и весьма гуттаперчевый источник – «древние рукописи», которые, впрочем, никто не может показать – ведь их попросту не существует в природе. Но в них свято верят. Ведь их видели «джентльмены» и «мусью» в 16-18 веках, очень тщательно прочитали, перевели и продали за немалые деньги на аукционах. Как же им не верить-то? Ведь джентльмены никогда не врут. Сказано, что Скрипалей наши агенты отравили, значит так оно и есть! Какие могут быть сомнения? Вот и живописуют джентльмены, что эти злобные скифы… ну и далее со всеми подробностями. Вот так, например: «Народ, рождённый в седле, пьющий вино из черепов врагов, одетых в золото…». А фиг ли, что ни в одном захоронении скифских, сакских, сарматских и прочих вождей «кочевников» ни разу не находили никаких «черепов врагов, одетых в золото»? Это ведь – мелочи, а совсем другое дело – слово джентльмена.

Однако ж, с другой стороны, не могли же эти самые мусью да джентльмены все эти тексты из пальца высосать от начала до конца. Велика вероятность, что они что-то где-то действительно слышали, а может быть и на самом деле читали. Отсюда получается, что почитывать их таки нужно хотя бы потому, что другого варианта и нет. Только верить им нельзя – нужна проверка из других источников, а из «других» есть всего один – Земля-матушка. Вот, например, «древние рукописи» утверждают, что у скифских народов не было письменности. Действительно – ни в одном кургане, ни в одном поселении ни разу не нашли ни одной библиотеки… с одной стороны. А с другой – не нашли библиотеки и в Сарай-бату, но никто же не говорит, что «татаро-монголы» никаких записей не вели. То есть мы не знаем на самом деле – писали скифы что-то или нет. Мы даже не знаем, на каком языке они говорили. Историки говорят об этом очень уверенно. Ну, что ж, может и на самом деле в это верят, но я-то не историк и верить в это не обязан. Мне интересно, откуда информация? А тут ссылаются на «древние рукописи», которых нет, но там якобы приводятся какие-то скифские слова с именами. Ну-ну. Может оно и так, но ведь иностранцев послушать, так столица наша называется «Москоу» в лучшем случае. Да и нас самих называют… да как только не называют (казахи - Рэсей, венгры - Оросорсаг, финны - Венайя, латыши - Криевия, китайцы - Элосы или Эго, вьетнамцы - Нгя, монголы - ОХУ (аббревиатура)... слово "русский" при этом звучит как ОХУ-ын). Так что если даже кто-то где-то на самом деле привёл какие-то слова, то ещё не факт, что их правильно запомнили, перевели и точно записали. Поэтому заявления историков о том, что скифы говорили по-ирански, считаю просто пустыми домыслами. А вы верите, что под Архангельском люди по-персидски говорили?

Ну, да ладно. Время идёт, раскопки продолжаются, исследования тоже. Поэтому пришло время поговорить о крупном. Это настолько крупное, что даже небольшая возня началась по поводу первенства. То есть в некоторых источниках можно прочитать, что объект обнаружил Джино Каспари, изучая снимки из космоса. Так вот – брехня. На самом деле курган был нанесён на археологические карты ещё в 1971 году под названием Аржаан-0. Но правда в том, что дошли руки до него только в 2013 году и тогда же его стали называть Туннуг-1. Руководителями экспедиций были разные люди. Один год экспедицию возглавлял Игорь Спириденко, другой – Тимур Садыков… короче все свои и наши. Но иностранцы тоже поучаствовали по полной программе. Побывали на раскопках специалисты из США, Канады, Франции, Индии, Эквадора, Латвии. Джино Каспари – руководитель швейцарского фонда ArchaeoExploration тоже поработал. И частично его усилиями была создана 3D-модель захоронения. Ну, начали создавать. Курган раскапывают не спеша и рассчитывают закончить работу к 2023 году. Поэтому главные находки ещё впереди.

Курган Туннуг-1 часто называют исключительным не зря. Начать нужно с размеров, наверное. Диаметр этого сложного инженерного сооружения 140 метров. Надежды археологов на чудесные находки, включая сохранившуюся органику, поддерживает вечная мерзлота. Начало раскопок по периметру дало мало находок. Это была керамика, наконечники стрел, ножи, китайская монетка, ещё кое-что по мелочи.

Нашли и первые захоронения, но главное было не это. Главным оказалось то, что захоронения с периферии кургана оказались времён Средневековья, а основная конструкция датируется 9 веком до н.э. Даже говорят, что это один из первых курганов такого типа. Получается, что людей здесь хоронили почти 1,5 тысячи лет кряду! Сопутствующие каменные структуры поздних времён тоже впечатляют. Одно такое захоронение занимает площадь около 1000 квадратных метров. В основе главной конструкции кургана сложная круговая структура из брёвен, которые вокруг облепили глиной, а потом всё обложили камнями. В общем – впечатляет. Тимур Садыков для дополнительного впечатления добавляет между прочим, что глины поблизости вообще-то нет, как и камней, и лиственниц. То есть, хоть курган имеет сходство с тем же курганом Аржаан-2 (см. мою заметочку «20 кг золота»), да и расположен недалеко от него (около 20 км), но всё же стоит особняком среди подобных. Напомню, если кому лень читать ту заметочку ( https://author.today/post/14634 ), что конструкция основы кургана выглядела вот так:

Вообще дело касается не только особенностей конструкции и древности этого мегазахоронения. Все курганы Долины Царей стоят на левом берегу реки Уюк, а вот Туннуг-1 – на правом. Словом, всё в этом сооружении – сплошная загадка. Даже само место для его постройки. Ведь кругом – болото, по сути, и добираются туда археологи с огромным трудом. И что всё это означает? Историки сделали весьма разумное предположение, что раньше здесь было намного суше и со строительством из камня было проще. Логично. К тому же, если было сухо, тогда возможно здесь рос лес из лиственниц. Всё же одной проблемой строителям было меньше.

Ожидания археологов связаны ещё и с тем, что у предыдущего кургана десятая часть ячеек оказалась занята захоронениями людей и останками жертвенных коней. Нет причин сомневаться, что и здесь будет что-то похожее. А находки останков людей в хорошей сохранности означают возможность исследований высокой точности. Генетических анализов и прочих разных новейшими методами. Пока только сделали спилы брёвен для проведения дендрохронологического анализа. Так что работы хватит многим и надолго. Пока только начали:

Как пример такой кропотливой длительной работы можно привести работу с останками людей пазырыкской культуры, проведённые только что, по сути. И результаты эти оказались очень интересными. Даже одна заметка про них оказалась интересной. Я её аж два раза прочитал – подумал, что померещилось. Дело в том, что в ней забыли провозгласить священную мантру про «кочевников». Вот нет там этого слова и всё тут. Чудеса, понимаешь…

Если кто подзабыл или вовсе не знал, что есть пазырыкская культура, то могу сообщить, что эти люди относились к скифским племенам и проживали на территории Казахстана, Монголии, возможно Китая, а также России. У нас они жили на юге и в центре Алтая. Обычно говорят, что те, кто жил в горах, занимались кочевым скотоводством, а те, кто обосновался на севере были земледельцами. Время – 5-6 века до нашей эры. Считается, что их вытеснили во втором веке до н.э. гунны.

Изучению подверглись останки всего 8 человек. Среди них были женщины и мужчины. Смысл исследования заключался в изучении соотношения изотопов стронция в зубной эмали. Эти данные однозначно характеризуют местность, в которой жил человек. Вот тут исследователей и поджидала неожиданность. Оказалось, что мужчины всю жизнь провели на одном месте, а если и перемещались, то на очень небольшие расстояния (кто бы мог подумать?). Впрочем, под конец жизни мужчины всё же предприняли некое путешествие. Историки предположили, что это могло быть связано с изменениями климата. Они не приняли версию давления гуннов. Идея дополнительно подтверждалась находками остатков поселений, покинутых людьми примерно в тот же период. Таким образом получается, что гунны пришли на уже опустевшую землю и никаких столкновений с ними видимо не было.

Совсем другое дело – женщины. Вот как раз они-то оказались «путешественницами». То есть жили они в молодости совсем в других местах. Ещё однозначно отмечено и то, что родились и выросли они в земледельческом обществе (!). Результаты исследований были опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports. Так что же получается, ребята? А получается, на мой взгляд, очень простая вещь. Словечко «кочевое скотоводство» видимо придётся исключить или заменить его на «отгонное скотоводство». Что касается самого общества пазырыкцев и родственных им племён, то перед нами нормальное осёдлое сообщество людей, в котором высшая знать живёт себе припеваючи в своём уделе, ежегодно меняя «зимнюю резиденцию» на «летнюю резиденцию», как максимум. Так делали наши цари, так делает сейчас та же королева англичан, которая не торчит постоянно в этом самом Букингемском дворце, а переезжает на лето куда-нибудь на дачу типа Виндзорского замка. Так вот жили они, поживали и вступали в династические браки, беря себе невест из родственных богатых домов. Тоже нормальная государственная практика. Логично?

Но это ведь мой, дилетантский вывод, а у историков есть своё мнение, основанное на глубокой многолетней вере в «кочевников». Ну, что ж, поживём – увидим, как говориться. Время ведь работает на… истину. Не так ли?..

Ну, и «до кучи»… Вот моя реконструкция того самого детского деревянного саркофага-лодки, с которого я начал эту заметочку. Так он мне видится по тем скудным фоткам, которые мне удалось найти в сети:

Возможно, так снарядили родители своего безвременно ушедшего от них сына. Снарядили его в лучший мир, который остался где-то далеко в их памяти. Там, где они родились на берегах большой реки, текущей среди бескрайнего леса, по которой они плавали в лодках-долблёнках, где их ловушки были всегда полны рыбы. Но потом пришла Великая Суш и им пришлось покинуть родные места. Жизнь стала совсем другой. От старых времён осталась только память…