Почему голодала Российская империя? №5

Автор: НиксерПочему голодала Российская империя? №1

Почему голодала Российская империя? №2

Почему голодала Российская империя? №3

Почему голодала Российская империя? №4

Часть №5. И так осталось разобрать менталитет русского крестьянина, а на сколько он влиял, как фактор? Есть мнение, что РИ не могла в принципе решить проблему голода из-за менталитета русского мужика. Он ленив, имеет очень много праздников в году, все заработанное пропивает. Плодился на пределе биологической возможности и из-за чего к детям относились, как к грязи, за место того, что бы вкладываться в детей и их образование. Да и учится мужики не хотели, с Петра государство пыталось привить грамоту да без толку, а вот прибалты стали грамотными еще при крепостном праве и без помощи от государства. Да и в целом у финнов от природы европейский менталитет и правильная религия, а у русских всё неправильное от того нищета и голод.

Начну разбирать пожалуй с религии. Есть распространённый миф, что успех зависит от протестантизма с его правильной этикой. Что Латинская Америка с США имела изначально равные шансы, но католицизм привел к отставанию по сравнению с протестантским севером. Но ведь можно взять для сравнения не только американский континент. В Бенилюксе фламандцы во время религиозных войн XVII века разделились на католиков и протестантов. Католики в итоге окажутся в будущей Бельгии, а протестанты в Нидерландах. И что же, как только Бельгия в XIX веке обрела независимость она быстро по темпам развития обогнала Нидерланды хотя у тех были богатейшие колонии в Азии. Вечно нищая и разграбленная англичанами католическая Ирландия по ВВП на душу населения обогнала соответствующие показатели Великобритании и Германии еще в прошлом веке.

Можно сравнить протестантскую Англию и католическую Францию и в долгосрочном развитии католики не уступали. Правда сравнивать страны не совсем правильно, могут быть разные ресурсы и иные факторы. Возьмем например страны в которых проживают одновременно католики и протестанты. В Канаде французские католики не уступают по деловым качествам протестантам. В США афроамериканцы протестанты, но по деловым качествам уступают ирландским и польским католикам. В Германии живет много католиков и протестантов и проводилось сравнение еще по данным XIX века, количество откладываемых накоплений на счета в банках и оказалось, что от религии ничего не зависит, зависит от нации, поляки делали значительно меньше накоплений и только из-за этого католики в сумме проигрывали.

По православию можно взять страны бывшей Югославии, кардинальной разницы от религии не увидим. Схожая ситуация и на Украине, где хватает при одной нации значительного количества православных и католиков, но от религии мы не увидим разницу в благосостоянии. Конечно религия оказывает влияние, но не столь существенное, как зачастую принято считать, фактор национального менталитета важнее, но и этого фактора идет явная переоценка, возьмем для примера опять Финляндию и Россию.

Когда Финляндия вошла в состав РИ это была нищая страна, значительно беднее южных прибалтийских губерний, а финское население шведами доведено до жалкого состояния. Финны тогда были одной из самых нищих наций в Европе, крестьяне почти поголовно безграмотные, грязные и неумытые, стоящие на культурном уровне значительно ниже русского мужика. Сравнение с чухонцем (финном), тогда это было сильным оскорблением. Самый близкий эпитет к чухонцу был убогий, зачуханный, недоразвитый.

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;

Александр Пушкин, «Медный всадник»

Чухонец тогда значило примерно, что сейчас чукча. Простой, глуповатый и неухоженный. Даже спустя время, когда вдруг чухонцы изменились в лучшую сторону, данное оскорбление еще долго отживало свой век.

Как видим национальный природный менталитет был далек от европейских стандартов и протестантизм не делал тогда убогих чухонцев крутыми бизнесменами. Так что же произошло с финнами потом, как они обошли в культурном развитии русских мужиков?

Для начала им повезло с Александром I, если до это 650 лет Швеция выкачивала из Финляндии средства, то теперь они все оставались в стране и не приходилось иметь больших расходов на армию, Россия оберегала. Следующий коренной перелом произошел в 60-е годы XIX века при Александре II.

1) За счет дарованных свобод в Финляндии развивалось гражданское общество. Важно еще подчеркнуть, что в Финляндии со времен ее вхождения в состав Швеции крестьянство было представлено в парламенте. В России парламент и доступ туда представителям от крестьянства с 1905 году.

2) Пробуждения финского национализма, когда финский язык приравняли к шведскому, до этого финский был язык деревни, весь документооборот шел на шведском. В ходе этого изменения появилось всеобщее обязательное школьное обучение с 1866 года. В РИ этого так и не произошло.

3) Трагедия голода 1866—1868 годов. Около 15% всего населения Великого княжества Финляндского тогда погибло, это огромная национальная травма. Для сравнения, Сталинский голод 30-х это 1,5-2% от населения. Так, что голод 1866—1868 годов это очень сильная мотивация для кардинальных реформ и изменения менталитета. Еврее и староверы стали более успешными из-за притеснений, а финнов подстегивала память о голодоморе.

4) Доступ к западных кредитам и технологиям через Швецию и правильная валютная политика. В 1865 году в ходе финансовой реформы финны перешли с рублёвого на международный серебряный стандарт, что позволило независимо от России получать кредиты в Германии под гарантии сейма. Во время реформы 1878 года произошел переход на золотой стандарт раньше России. Финны стабильную валюту получили в 1865 году, а РИ только в 1897 году.

Рост благосостояния вел к улучшению землепользования, но этот процесс растянут на десятилетия. А что же в это время происходило в России?

1) Огромные расходы на армию, которое сковывало накопление народных богатств. Только война с Японией обошлась России в 6,554 млрд рублей. Без этих трат были бы в стране и элеваторы и совершенно иной рост количества школ. При рассмотрении США и Финляндии почему то этот фактор упускают из вида.

2) Формирования институтов гражданского общества на равных с Финляндии условиях только с 1905 года. Резкий рост вложений в народное образования тоже после первой революции, как и массовое появление кооперативов на селе. Строительство ЖД дорог и золотой стандарт тоже с опозданием.

3) Но пожалуй главный тормозящий фактор, государственная политика по укреплению общины.

Община была во всех европейских странах, включая Финляндию и везде она в XIX веке теряла позицию, но в России в ходе великих реформ её законодательно усилили.

Если до 1861 года помещики пороли крестьян и не давали им свободно перемещается по стране, осваивать новые земли, то с 1861 года эти функции на себя взяла община. Реально крепостное право было отменено в 1905 году, до этого большинство крестьян продолжало быть прикрепленным к земле.

Община же с переделами по едокам стимулировала максимальную рождаемость. Что вело к повышению детской смертности и меньшему стимулу вкладываться в детей.

Так же сверх рождаемость с учетом невозможности покинуть территорию вело к аграрной пересечённости центральных губерний, а это вело к падению стоимости труда, а значит к дефициту капитала у крестьян.

Рост крестьянского населения приводило к чрезмерной эксплуатации земель и деградации природы, что привело к упадку скотоводства и ухудшению земледельческих условий. Например, в «Курской губернии вследствие образования оврагов, культурная площадь каждое десятилетие уменьшалась на 2 %», а для «крестьян борьба с оврагами в огромном большинстве случаев была немыслима». Крестьяне были бы и рады что-то предпринять, но у них не было средств и должных навыков. По сведениям 1866 года овраги в Данковском уезде Рязанской губернии составляли 9% площади уезда, а в 1902 году – уже 20%. Члены курского комитета предостерегали: «Если не принять меры к укреплению оврагов, то вместо черноземной Курской губернии может получиться пустыня вроде Сахары».

Дополнительно осложняло картину чересполосное землепользование, типичное для общинного землевладения в центральном черноземье. Суть чересполосицы в том, что община давала крестьянину участки на разных частях общинного землевладения, часто отдаленных. С одной стороны, это страховало крестьян от неурожаев: проблемы на одном участке мог компенсировать урожай на другом. Но отдаленность участков снижала и без того мизерную производительность, ведь переход с одного места в другое требовал времени и сил. Как отмечали специалисты, «чем дальше участок земли, тем больше требуется затрат труда и капитала; по достижению известного предела, затраты эти увеличиваются настолько, что поглощают все доходы с отдаленного поля, и его обработка становится убыточной». И без аккумуляции и централизации площадей в руках капиталистических земледельцев едва-ли можно было надеяться на быструю интенсификацию агрокультуры. «По данным обследования, 4030 общин в 13 уездах Курской губернии только 54 % общин владели надельными землями на расстоянии не более 3-х верст от усадьбы. 753 общины или 18,7 % имели расстояние до своих полей от 3 до 5 верст. У 1098 общин (27,2 %) наделы находились на удалении от 5 до 10 верст. Но в губернии были сельские общества, имевшие надельные земли за 15 и более верст… В Трубчевском уезде Орловской губернии около 50 общин имели не только сенокосные, но и пахотные земли в 10 и более верст. Ввиду такой отдаленности владельцы не могли обработать эту часть своего надела и вынуждены сдавать их за самую ничтожную плату, вносимую нередко водкой, а не деньгами.

Дефицит капитала и консерватизм общины не давал проводить эксперименты с новыми сельскохозяйственными культурами. И это отражалась в менталитете, примеров тому много. В Китае по воспоминанию Верещагина в 1900 году солдаты предпочитали есть протухшую квашенную капусту в замен свежей, но китайской. Шли жалобы и на рис во время РЯВ, что он не дает сил в отличие от гречки.

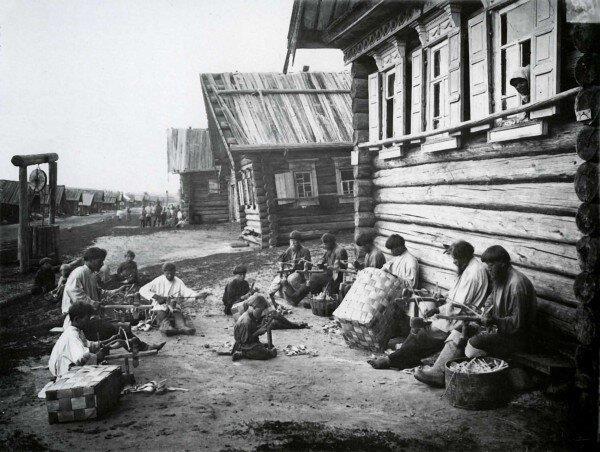

Нехватка капитала, консерватизм общины, необразованность сковывали развития огородничества и разведения садов. Если мы посмотрим на картины и фотографии дореволюционных деревень, то не увидим оград, что охраняют огороды в приусадебных хозяйствах, они стали появляться позже с ростом образования и капитала в деревнях. Огород требует в отличие злаковых полива, обработки от вредителей, чередования полос, удобрения, обработку и хранение семян. В итоге огородничество шло с городов и помещичьих хозяйств. В анкете ВЭО по Переяславской провинции прямо отмечено, что овощи крестьяне «более по необходимости покупают в городе». При чем постепенно города и пригороды начали специализироваться на определённых культурах.

А вот у казаков, что не платили налогов и жили зажиточнее крестьян огороды и сады появились значительно раньше. Хотя роль общины и позднее распространения образования тоже негативно сказывалось.

Из статьи о казачьем земледелии.

Следствием относительно уравнительного распределения земель становилась чересполосица, длинно- и дальноземелье. Другим недостатком общинного землепользования было отсутствие заинтересованности казаков в поддержании и повышении почвенного плодородия. Регулярные переделы общинных пахотных и сенокосных угодий не способствовали бережному отношению к земле и делали бессмысленным проведение почвозащитных мероприятий, поскольку на следующий срок казак мог получить совершенно запущенный участок. В то же время к земельным участкам, находящимся в личном пользовании, казаки относились как рачительные хозяева. "Почти в каждой станице довольно значительное пространство земли находится под садами, левадами и огородами, которые принадлежат казакам на праве наследственного пользования. Эти участки обыкновенно обращают на себя внимание высокой культурой и имеют вид цветущего оазиса". [23, с. 244]. Трепетное отношение казачества к собственным левадам (рощам) подчеркивали многие современники. "Что касается казаков, то леса общинного владения они истребляют, словно неприятельское имущество, но лески, состоящие в их частном владении, тщательно оберегают и распространяют" [25].

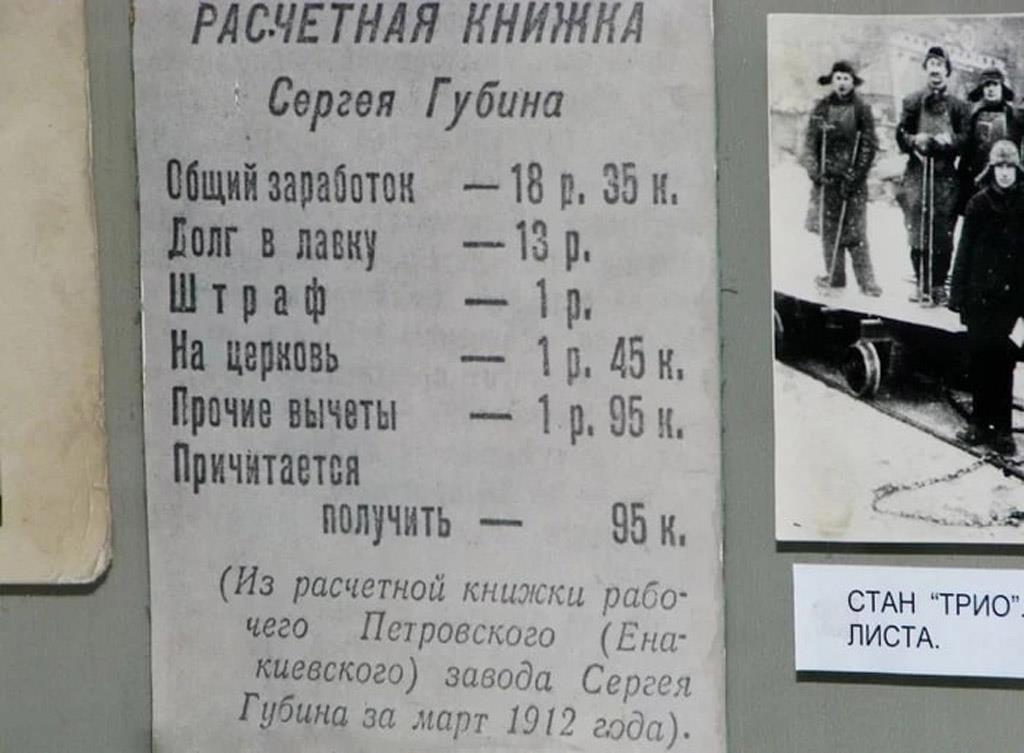

Нехватка капитала и отсутствие образования вело и к финансовой безграмотности. Крестьяне легко попадали в кредитную зависимость. Бедные хозяйства находились в очень невыгодных условиях, продавая «часть своего хлеба осенью, чтобы уплатить налоги и рассчитаться с кредиторами», а весной покупали хлеб по более высоким ценам, чтобы дотянуть до следующего урожая. При том по осени, когда урожай был на руках тратили его расточительно.

Тоже самое происходило и с успешными старателями на золотых приисках и с крестьянами переселившимися в город. Не умение распорядится финансами превращало их в вечных должников. Это проблема есть и сейчас, чем пользовались микро кредитные организации.

Зубатов после отставки больше всего гордился именно просветительской работой, что он учил рабочих, как правильно распоряжается тем, что имеешь, что б не жить вечно в долговой кабале. Без финансовой грамотности вне зависимости от размера зарплаты, все равно будешь оставаться вечно должным.

Менталитет сильно влияет на благосостояния народа, но и сам менталитет меняется под действием внешних факторов. Проведи Александр II реформы иначе, то в РИ не было бы недородов, как и в Финляндии. Не укрепи он общину, что привело к комплексу негативных последствий, создай высший законодательный орган, что создало бы условия для развития гражданского общества, введи всеобщее начальное образование, как в Финляндии. После этого изменился бы и менталитет. Пьянство русских не сильно отличается от пьянства финнов. Отношение к справедливости и социализму тоже примерно на одном уровне, финны даже в этом направление большего добились, чем русские. Между прочем в Финляндии после гражданской войны был запрет заниматься СХ деятельностью на арендованных землях, только труд фермеров на своей земле, а в 1927 году прошла своего рода коллективизация, государство выкупила земли укрупнив хозяйства, выдало долгосрочные кредиты и организовала коопхозы.

Проблема России в том, что она к преобразованиям, что прошли в Финляндии в 60-е XIX века подошла с опозданием на пол века. При Николае II начался процесс развития гражданского общества, вложения в народное образования возросли в разы, начался процесс разрушение общины и внедрения передового опыта в землеустройстве. На мой взгляд без катастроф, что постигли Россию в начале XX века (РЯВ, ПМВ, революция), то процесс отставания был бы преодолён, где то в 40-е годы.

Если говорить про голод и его преодоление, то крестьяне в ХХ веке с каждым годом увеличивали посевные площади картошки, менталитет все же начал меняться. Появлялись и приусадебные хозяйства, которые даже без тракторных мощностей уже в советское время сильно выручали колхозников. Саботаж крестьян во время ПМВ, когда они придержали зерно, создав дефицит в городах, это тоже показатель набранной силы крестьянством. Уже как раньше продавать за дарма зерно перекупщикам по осени крестьяне не спешили.

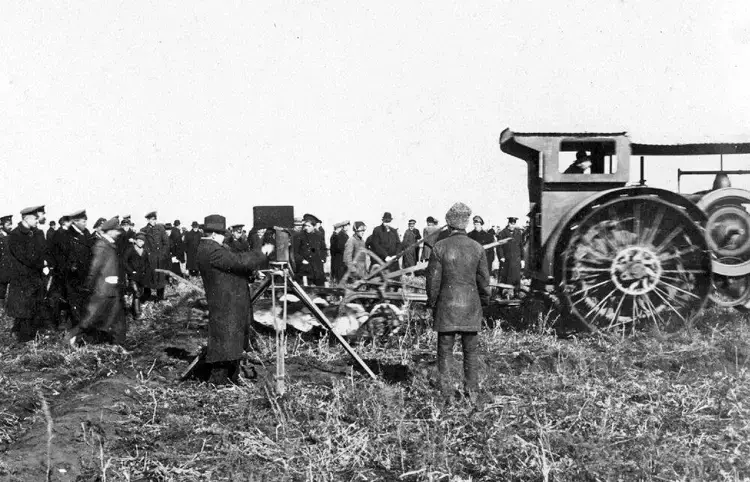

Кроме начала перемен в менталитете крестьян, менялась и политика государства. В империи появлялись трактора и даже зачатки своей тракторной промышленности.

А еще Во время ПМВ принимается резолюция о необходимости создания коллективных хозяйств возле ТРАКТОРА. Тракторов, из-за их чрезмерной дороговизны, новым коллективным хозяйствам было решено предоставлять за счет казны. Российская Империя не производила тракторы в должном количестве, поэтому правительство постановило открыть тракторные отделения на машиностроительных и автомобильных заводах Министерства Обороны. Пока на 1917 год правительством РИ было решено за счет казны купить для первых колхозов 300 тракторов в США. Но революция помешало осуществиться этим планам.

Так, что империя по средствам централизованного подхода тоже бы могла справилась с голодом за счет увеличения тракторами площади картофельных полей. Но слишком поздно спохватились, Россию ждала революция и провал многих начинаний в сельском хозяйстве. Вероятно бы и при НЭПе тоже бы решили проблему, потребление картошки продолжало увеличивается, росло и количество тракторов, шла кооперация эволюционным путем, но тоже все упирается в вопрос времени, а его в резерве не оставалось.