Школа литературного мастерства 17. Стилистика русского языка: о чистоте речи

Автор: Сабина Янина«… Мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово».

Анна Ахматова

Язык — стройная система средств общения; приведённая в динамику, она становится речью. А речь подвержена разнообразным влияниям, в том числе оскудению и засорению. Во многом именно от писателей зависит сохранение языка, его красоты или превращение речи в непролазные заросли, где теряется мысль. Разве не с первых книг начинается у каждого из нас знакомство с языком, любовь к слову, которая потом может длиться всю жизнь? Вот почему так важно для писателя заботиться о том, чтобы русский язык оставался великим, могучим, правдивым и свободным, как называл его Тургенев.

О том, какие опасности в искажении и оскудении языка подстерегают начинающего писателя и как с ними бороться, написаны замечательные книги. Я уверена, что каждому, кто выбрал своей дорогой путь Слова — путь писательства, необходимо прочитать, как минимум три из них:

книгу «Живой как жизнь» Корнея Чуковского

Живой как жизнь — Чуковский Корней: Режим чтения

«Слово живое и мёртвое» Норы Галь

«Книга о хорошей речи» Д. Э. Розенталя, И. Б. Голуб

Книга о хорошей речи — Розенталь Д. Э., Голуб И.Б. — 1997

Сегодня я кратко остановлюсь на основных опасностях, которые подстерегают писателя в его работе. Речь пойдёт о «сорняках», которые засоряют нашу речь, в том числе и художественную. К ним относятся слова заимствования, и диалектные слова, и профессионализмы, и просторечные слова, и вульгаризмы, и речевые штампы, и лишние, ненужные слова.

Отношение к заимствованным словам

Плохо ли заимствованное слово?

В. Белинский писал:

«В русский язык по необходимости вошло множество иностранных слов, потому что в русскую жизнь вошло множество иностранных понятий и идей. Подобное явление не ново… Изобретать свои термины для выражения чужих понятий очень трудно, и вообще этот труд редко удаётся. Поэтому с новым понятием, которое один берет у другого, он берет и самое слово, выражающее это понятие».

Он заметил также, что «неудачно придуманное русское слово для выражения чуждого понятия не только не лучше, но решительно хуже иностранного слова».

Таким образом, заимствованное слово — жизненная необходимость и потому не может быть плохим для определения новых для России иностранных понятий и идей.

Однако, с другой стороны, Белинский указывал, что «употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее, как употребление слова утрировать вместо преувеличивать».

Вот несколько примеров неудачного использования заимствованных слов в предложениях:

— среди собравшихся превалировали представители молодёжи;

— девушка конфиденциально признавалась подругам, что переменила имя Катя на Кармен, потому что последнее импонирует её внешности;

— общее внимание привлекал новый анонс, вывешенный на входной двери учреждения;

— на последних состязаниях заводская футбольная команда потерпела полное фиаско;

— нельзя неглижировать своими обязанностями;

— идентичное решение было принято учащимися параллельного класса;

— новый сезон открывает большие возможности для дальнейшей эволюции отдельных видов спорта;

— строительство средней школы, начатое весной, форсируется ускоренными темпами;

— оратор говорил весьма напыщенно, что произвело на аудиторию негативный эффект.

Многие писатели предостерегали от употребления без надобности заимствованных слов и сами боролись с ними. Показательны в этом отношении исправления, которые вносят писатели в свои произведения при их переиздании.

Примером авторской правки, связанной с заменой иноязычных слов русскими, могут служить отдельные предложения из рассказа Горького «Челкаш».

Издание 1895 года | Издание 1935 года |

|

|

|

|

|

|

Работу по очищению текста от иноязычных слов проводил и А. П. Чехов. Исследователи его творчества указывают на такие замены в его ранних рассказах, вот некоторые из них, (было — стало):

что-то специфическое — что-то особенное,

ничего экстраординарного — ничего особенного,

ординарный — обыкновенный,

эксперимент — опыт,

конвенция — условие,

индифферентно — равнодушно,

для баланса — для равновесия,

симулировать — разыгрывать,

игнорировать — не замечать и т. д.

Как пример писательской работы над словом, можно привести две редакции рассказа «Толстый и тонкий»:

Редакция 1886 года.

1. Нафанаил вытянулся во фронт и инстинктивно, по рефлексу, застегнул все пуговки своего мундира…

2. — Друг, можно сказать, детства и в такие магнаты-с…

Редакция 1899 года.

1. Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговки своего мундира…

2. — Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с!

Бережное отношение к родному слову не только сохранит всё его богатство, но и оживит текст.

Стилистическая оценка диалектизмов

Диалектизм — это слово или выражение, характерное для определённого региона или местности, часто отличаемое от общепринятых слов в литературном языке.

Вопрос об использовании диалектизмов в художественной литературе непростой. Нельзя забывать, что с их помощью создаётся тот местный колорит, без которого произведение может оказаться вне времени и пространства. Отнимите у Шолохова его многочисленные стилистически оправданные слова донского говора — и Шолохов перестанет быть Шолоховым.

Ещё в XIX веке писатели проявляли большой интерес к диалектным словам и, стремясь создать «простонародный колорит», описывая жизнь народа, охотно использовали местные словечки и обороты речи. К диалектным источникам обращались И. А. Крылов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой.

Так, у И. С. Тургенева часто встречаются слова из орловского и тульского говоров (большак, гуторить, панева, зелье, лекарка и др.).

Традиции стилистического использования диалектизмов были восприняты и писателями нового времени. Взять, к примеру, Фёдора Абрамова, который не просто искусно обыгрывал диалектизмы, но и заботился о том, чтобы читателю были понятны эти необычные для него слова.

«— Все вечера, а то и ночи сидят ребята у огончиков, говоря по-местному, да пекут опалихи, то есть картошку».

А у Шукшина? Разве, читая его произведение, нам непонятно о чём идёт речь? А попробуйте заменить диалектные слова литературными, что из этого получится?

Например,

«Егор встал на припечек, подсунул руки под старика.

— Держись мне за шею-тο… Вот так! Легкий-то какой стал!..

— Выхворался…

— Вечерком ишшо зайду попроведаю.

— Не ешь, вот и слабость, — заметила старуха. — Может, зарубим курку — сварю бульону? Он ить скусный свеженькой-то… А?

— Не надо. И поисть не поем, а курку решим…

— Хоть счас-то не ерепенься!.. Одной уж ногой там стоит, а ишшо шебаршит ково-то… Да ты уж помираешь, что ли? Может, ишшо оклимаисся…

— Агнюша, — с трудом сказал он, — прости меня… Я маленько заполошный был…».

Как же отличить к месту или не к месту использованы те или иные диалектизмы?

Тут важны два момента:

Первый — ваше писательское чутье, которое подскажет, что лишь эти диалектные слова отвечают эстетическим установкам вашего текста, когда использование их оправдано самим текстом, где каждое слово к месту.

И второе — в произведении необходимо передать диалектизм так, чтобы было понятно читателю. Потому что, если ваши слова в тексте будут непонятны читателю, то вряд ли они найдут отклик в его душе.

Профессиональные и окказиональные слова

Любая профессия имеет свою терминологию, использование которой вполне естественно. Но слишком узкие профессионализмы неуместны за пределами специальной литературы.

Прочтите несколько примеров:

— когда освободился док, баржа ушла доковаться;

— редис осеннего сбора закладываем на хранение способом пескования и реализуем зимой;

— заметка была посвящена вопросу о задачах путейцев по подготовке к водоборьбе —

все эти фразы никак не могут относиться к стилю художественной литературы. Особенно часто этим грешат произведения научно-фантастического жанра.

Однако, и в произведениях возможны случаи, когда употребление профессиональных слов и оборотов связано со специальной задумкой писателя, со стилистическим заданием, например:

«Я встретился с молодой женщиной… Подкатываю к ней с правого траверза и барабаню по-матросски: „Позвольте покрейсировать вместе с вами“ (А. Новиков-Прибой).

Или тот же жанр научной фантастики, в котором невозможно обойтись без научных/профессиональных терминов. Тут главное соблюсти золотую середину, чтобы избежать смешения стилей, когда художественный стиль произведения превращается в научный стиль.

Окказионализмы

Источником засорения литературного языка нередко становится неоправданное индивидуальное словотворчество, появление «плохо выдуманных словечек», или окказионализмов (от греч. казус — случай) — слов, созданных «по случаю» и употреблённых автором лишь в индивидуальном контексте.

Лет шестьдесят назад стилистам претили такие, например, слова: взбрыкнул, трушились, встопорщил, грякнул, буруздил.

Во времена жестокой бюрократизации всей нашей жизни неологизмы нередко рождались как плод «канцелярского красноречия»: книгоединица, недоотдых, переполив, недоперевыполнение, законвертовать (письмо), одноидейник, умельцедатель, головодень, скотопомещение, обилечивание пассажиров, охотоустройство, перереорганизация и т. п.

Это явление К. И. Чуковский удачно назвал «канцеляритом» — заболеванием «канцелярским вирусом».

Канцеляризмы

Канцеляризмы — бич современного литературного языка.

К канцеляризмам относятся слова и словосочетания, имеющие типичную для официально-делового стиля окраску: наличие, за неимением, во избежание, проживать, изымать, вышеперечисленный, имеет место и т. п., и т. д.

Употребление их делает речь невыразительной, мёртвой.

Посмотрите, разве может живой человек в художественной литературе говорить так?

— При наличии желания можно многое сделать по улучшению условий труда рабочих;

— В настоящее время ощущается недокомплект учителей английского языка.

Как же распознать канцеляризмы?

1. Канцелярскую окраску речи часто придают отглагольные существительные, образованные с помощью суффиксов — ени-, -ани- и др. (выявление, нахождение, взятие, раздутие, сомкнутие) и бессуффиксальные (пошив, угон, отгул). Канцелярский оттенок их усугубляют приставки не-, недо- (необнаружение, недовыполнение).

Русские писатели нередко пародировали слог, «украшенный» такими канцеляризмами: дело об изгрызении и плана оного мышами (А. Герцен); дело о влетении и разбитии стекол вороною (Дм. Писарев); объявив вдове Вониной, что в неприлеплении ею шестидесятикопеечной марки… (А. Чехов)

Отглагольные существительные не имеют глагольных категорий времени, вида, наклонения, залога, лица. Это сужает их выразительные возможности в сравнении с глаголами, приводит к двусмысленности. Например:

утверждение профессора (профессор утверждает или его утверждают?),

люблю пение (люблю петь или слушать, когда поют?).

В предложениях с отглагольными существительными сказуемое часто выражается страдательной формой причастия или возвратным глаголом, это лишает действие активности и усиливает канцелярскую окраску речи.

Сравните:

— По окончании ознакомления с достопримечательностями туристам было разрешено их фотографирование.

Или

— Туристам показали достопримечательности и разрешили их сфотографировать.

Что выбираете?

2. Употребление канцеляризмов связано с так называемым «расщеплением сказуемого», т. е. заменой простого глагольного сказуемого сочетанием отглагольного существительного со вспомогательным глаголом.

Например,

вместо растёт — происходит рост, вместо усложняет — приводит к усложнению.

Сравните:

— Это приводит к усложнению, запутыванию учёта и увеличению издержек.

— Это усложняет и запутывает учёт, увеличивает издержки.

Не потому ли существует такой совет известных писателей — пиши и сокращай: если можно два слова заменить одним, а длинное слово заменить коротким, но ёмким, сделайте это?

3. Употребление отымённых предлогов.

Это такие слова, как по линии, в разрезе, в части, в деле, в силу, в целях, в адрес, в области, в плане, на уровне, за счёт и другие.

Влиянием канцелярской речи часто объясняется и неоправданное их употребление. Канцеляризмы получили большое распространение не только в официально-деловом стиле речи, в публицистике, но повсеместно проникают в разговорную речь, в художественный стиль. И если в художественном произведении такие слова допустимы, когда писатель хочет подчеркнуть какую-то характерную черту своего персонажа, то чаще всего увлечение ими наносит ущерб изложению, отяжеляя слог и придавая ему канцелярскую окраску.

Речевые штампы

Такую же отрицательную роль, как канцеляризмы, играют всякого рода речевые штампы, избитые выражения.

Например: нацелить внимание на… работа по разъяснению, работа по ознакомлению, работа по использованию, мы имеем на сегодняшний день, тесно увязывать беседы, рассмотреть под углом зрения, поставить во главу угла, в результате проведённых мероприятий, направленных на осуществление… поставить вопрос, увязать вопрос, заострить вопрос, утрясти вопрос, осветить вопрос, подчеркнуть вопрос, обсудить вопрос, продвинуть вопрос и т. п.

Некоторые лингвисты разграничивают термины «речевой штамп» (шаблон, трафарет) и «речевой стереотип» (клише, стандарт).

Если первые — «стёртые пятаки», то есть слова и выражения с выветрившимся значением, потускневшей эмоционально-экспрессивной окраской, что делает их стилистически ущербными, то без вторых в определённых стилях (официально-деловом, отчасти научно-техническом) и жанрах (газетных) мы практически не обходимся. И это вполне естественно: подобные клише удобны и для пишущего, и для читающего.

«Язык газеты кишит штампами — готовыми оборотами, нередко целыми небольшими предложениями», — писал известный французский стилист Шарль Балли, отмечая неизбежность такого явления.

Другое дело — язык художественной литературы, которому принципиально противопоказаны как штампы, так и речевые стереотипы. Предъявляя законные требования к выразительности этого языка, мы помним об огромной силе его воздействия на воспитание вкуса к слову, повышение речевой культуры читателей.

Близки к речевым штампам, так называемые слова-спутники, «парные слова»: критика — резкая; поддержка — горячая; размах — широкий; мероприятия — практические; задачи — конкретные; вопрос — острый и т. п.

Писатель Г. Рыклин в фельетоне «Совещание имён существительных» высмеял это тяготение к «словам-спутникам» и привёл такие примеры: впечатление неизгладимое, пуля — меткая, борьба — упорная, волна — мощная, отрезок времени — сравнительно небольшой, речь — взволнованная, утро — прекрасное, факт — яркий, ряд — целый.

В результате, как указывает автор, можно создать такой текст:

«В одно прекрасное утро на лужайке недалеко от окраины, которая за сравнительно короткий отрезок времени до неузнаваемости преобразилась, широко развернулись прения, и целый ряд ораторов выступил со взволнованными речами, где были приведены яркие факты упорной борьбы имён существительных против шаблона. Получилась любопытная картина, которая не могла не оставить неизгладимого впечатления. Собравшиеся разошлись только тогда, когда наступил ясный полдень. Будем надеяться, что эта мощная волна протеста против однообразия прилагательных дойдёт до литераторов, и они твёрдой поступью пойдут по пути улучшения своего языка».

А. Н. Толстой справедливо указывал:

«Язык готовых выражений, штампов, каким пользуются нетворческие писатели, тем плох, что в нем утрачено ощущение движения, жеста, образа. Фразы такого языка скользят по воображению, не затрагивая сложнейшей клавиатуры нашего мозга».

Слова-паразиты

В художественной литературе встречаются яркие примеры использования слов-паразитов писателями, для характеристики своих персонажей.

Вспомним отрывок из «Мёртвых душ» Гоголя в «Повести о капитане Копейкине». Вот как раскрывает Н. В. Гоголь образ малокультурного почтмейстера:

«Ну, можете представить себе, эдакой какой-нибудь, то есть капитан Копейкин, и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире. Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми! или там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения, словом, Семирамида, судырь, да и полно!».

Но одно дело — характеристика персонажа, другое — подобная авторская речь в художественном произведении.

Давайте подробнее разберёмся в этом вопросе.

Что такое слова-паразиты?

Говоря по-научному, это лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в контексте разговора слов, таких как «короче», «так вот», «типа», «собственно», «ну», «вот», «так сказать». К ним также относятся так называемые паузы хезитации: «э-э…», «м-м…», «а-а…».

Помимо того, что слова-паразиты попросту неприятны для собеседника, у них есть и другие существенные недостатки:

— они становятся индикаторами для других людей о том, что у вас бедный словарный запас;

— это мусор, который не несёт никакого смысла и лишь загрязняет речь;

— могут выдавать волнение и неуверенность;

— мешают улавливать суть сказанного.

Большинство лингвистов считают, что слова-паразиты встречаются в нашей речи из-за скудности словарного запаса или моды. Но далее вы увидите, что огромное влияние на их появление оказывает и психическая неустойчивость, неуверенность в своих силах. Причин много, поэтому если вы употребляете слова-паразиты — это интересный симптом, который нужно тщательно изучить.

Перед тем, как начать борьбу со словами-паразитами, нужно выяснить конкретные примеры, и понять причины возникновения.

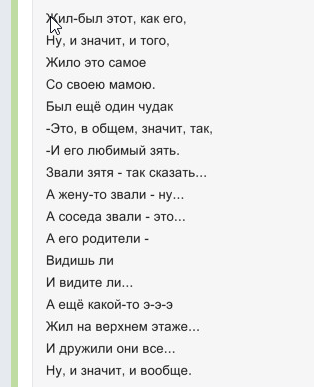

Количество слов-паразитов в своём стихотворении «Знаем ли мы русский язык?» здорово передала Эмма Мошковская:

Примеры слов-паразитов русского языка

Они появляются тогда, когда повисает неловкая пауза. Они не несут смысловой нагрузки, но помогают потянуть время. Они есть у каждого. Их называют слова-паразиты. Их множество. Вот наиболее распространённые слова-паразиты русского языка.

Короче

Когда человек говорит «короче», то, с высокой вероятностью, вам необходимо запастись терпением. Любители этого слова-паразита просто не умеют говорить кратко.

Однако

Слово «однако» чаще всего всплывает в ситуациях, когда человек хочет возразить своему собеседнику. Впрочем, на Дальнем Востоке то же слово применяют как вводное экспрессивное слово. Однако, так появились старые анекдоты про чукчу.

Это

Чаще всего применяется с частицей «ну» — ну это, мы приехали… Человек, использующий слово «это» зачастую потерян и не знает что сказать.

Типа

Типа — это такой народный вариант «вроде бы», выражающий неуверенность. Например, «типа того» означает «вроде того».

Как бы

Когда ваш собеседник говорит «как бы», он старается оставить себе места для маневра. Он не уверен в собственных действиях и словах и пытается избежать ответственности.

Это самое

Обилие фразы «это самое» в речи — признак человека неуверенного или не умеющего быстро ориентироваться в ситуации. Поэтому чаще всего эти слова можно услышать на экзамене, когда студент начинает «сыпаться».

Как сказать

Ещё одна любимая фраза студента на экзамене. Она позволяет потянуть время с видом «я знаю, но никак не могу вспомнить».

В общем-то

В этой фразе содержится лёгкий оттенок сомнения, и в этом всё его коварство. Ваш собеседник с вами согласен, но не до конца.

Знаешь

«Знаешь» — это характерное вступление для долгой речи. Чем больше слово «знаешь» в тексте, тем длиннее будет рассказ.

Ну

«Ну» — это слово рекордсмен. Среди слов-паразитов у него твёрдое первое место. «Ну» побуждает собеседника включаться в диалог, тем самым заполняя речевые паузы.

То есть

«То есть» входит в список самых опасных слов-паразитов. После этой фразы обычно следует или уточнение, или пояснение ситуации, причём длинное и развёрнутое. Чаще всего этим словосочетанием пользуются люди дотошные.

Так сказать

Фраза «так сказать», как многие считают, делает речь более замысловатой и многозначной. На самом деле, особой интеллектуальности «так сказать» в речь не привносит.

Понимаешь

Человек, в речи которого изобилует слово «понимаешь», пытается настроить вас на доверительный тон. Нравится вам это или нет.

Собственно

«Собственно» — еще одно слово для любителей вклиниться в разговор, характерный для «интеллектуалов».

В принципе

Фраза «в принципе», вставленная в предложение, сигнализирует, что человек согласен на что-то, но ещё не до конца уверен. Люди, часто его использующие, обычно любят, чтобы их подолгу уговаривали.

Допустим

«Допустим» — любимое слово спорщиков. Если они допускают что-то, что противоречит их изначальной точке зрения, то только для того, чтобы в дальнейшем в пух и прах разбить ваши аргументы.

Например

За словом «например» может последовать длинный рассказ, который будет слабо соотноситься с первоначальной темой беседы. Это слово-паразит опасно тем, что заранее невозможно понять, будет ли собеседник говорить по сути или решит просто рассказать историю из жизни.

Слушай

«Слушай» — это слово-крючок. Вам начинает казаться, что сейчас прозвучит нечто важное. Обилие «слушай» в речи является признаком того, что собеседник не способен удержать внимание окружающих.

Собственно говоря

Произнося фразу «собственно говоря» ваш собеседник как бы подводит вас к сути беседы. Но, так как «собственно говоря» является словом-паразитом, таких развязок в разговоре может быть несколько.

Кстати

Это слово типично для любителей привлечь к себе внимание. Начиная свой рассказ со слова «кстати», они могут вклиниться в разговор, даже если их рассказ будет совсем не к месту.

Вообще

Одно из любимых выражений неуверенных в себе людей. Многие психологи считают, что чрезмерное употребление этого слова говорит о склонности человека к неврозам и истерии.

Кажется

Само слово «кажется» пропитано неуверенностью и сомнениями. Любовь к этому слову-паразиту будет характеризовать вас как личность, не имеющую собственной точки зрения.

Вероятно

Еще одно слово для неуверенных в себе людей. «Вероятно» превращает их точку зрения в одну из версий, которая лишь претендует на правдивость.

Значит

Если человек начинает разговор со слова «значит», то, скорее всего, он выскажет вам точку зрения, которую считает единственно верной. Спорить с такими людьми проблематично, поскольку они уверены в своей правоте.

На самом деле

Если человек начинает разговор с фразы «на самом деле» — это говорит о его чрезмерной самоуверенности. Спорить с ним проблематично, потому что человек уверен, что именно он знает истину.

Просто

Предложения со словом «просто» характерны для людей, боящихся ответственности. Они будут твердить, что это обстоятельства, а не они виноваты в происходящем.

Сложно сказать

Человек, использующий это выражение, или не знает, что сказать дальше, или готов детально описать, почему это сложно.

Нет

«Нет» — слово для привлечения внимания. Им можно перебить собеседника, чтобы высказать своё мнение. Люди, часто использующие отрицание, всегда готовы защищаться в разговоре.

Да

Чаще всего «да» используется в сочетании с предлогом «но». Это один из способов показать, что в целом вы соглашаетесь с собеседником, но при этом у вас есть ряд замечаний, которые вы сейчас выскажите.

Конкретно

«Конкретно» — указательное слово, которое любят люди эмоциональные, а порой и агрессивные. Этим словом они обозначат ошибку в сказанном вами, и, вероятно, довольно резко.

Вот

Слово, характерное для тех, кто не знает, что говорить дальше. Оно не несет особой смысловой нагрузки, если не является указательным, но очень прочно въедается в повседневную речь.

Ладно

Когда человек говорит «ладно», он вроде и соглашается с вами, но с какой-то неохотой или одолжением. И оно тоже является словом-паразитом.

Блин

Слово «блин» является одним из многих заменителей обсценной лексики. Скорее всего, люди, употребляющие его через раз, плохо контролируют свои эмоции.

Так

«Так» — еще одно слово для привлечения внимания. Оно точно вступительный аккорд перед началом рассказа. К сожалению, «так» быстро становится словом-паразитом и теряет свой первоначальный смысл.

Походу

Фразу «походу» любят люди, неуверенные, боящиеся содержания собственной речи. Они говорят вроде как не всерьёз и не желают отвечать за сказанное.

Жесть

К сожалению, это слово при сильной эмоциональной заряженности сейчас является едва ли не единственным негативно (или даже положительно) оценочным в словаре многих людей. Мы восклицаем «жесть!» после любой интригующей новости, полностью игнорируя красочные заменители, существующие в русском. Это слово-мем прочно засело в нашей психике.

«Эээ» и «М-м-м»

Один из самых раздражающих звуков человеческой речи. Лучше попросту молчать.

Как же избавиться писателю от слов-паразитов?

Чтобы устранить причины возникновения, нужно понимать, что слова-паразиты рождаются по психологическим и когнитивным причинам. Когда писатель творит, он пишет, как сейчас говорят, в творческом потоке, и то, что у него в голове, то и отражается в его художественном произведении. Поэтому, чтобы избавиться автору от слов-паразитов, нужно в первую очередь, избавиться от них в своей речи, как в мысленной, так и в устной. А это значит, если вы будете повышать уверенность в себе и тренировать мозг, то сможете автоматически избавиться от большинства из них.

Вот несколько практических советов.

1. Пересказ.

Пересказ является отличным упражнением не только для искоренения слов-паразитов, но и для пополнения вашего словарного запаса. Для этого перескажите текст, используя те же слова, что и в оригинале. Вы знаете огромное количество слов, но в жизни не используете, потому что они находятся в пассивном словарном запасе. Произнеся их вслух, вы «оживите» их.

2. Осознание абсурдности.

Каждое слово должно нести смысл. Чтобы доказать абсурдность слов-паразитов, можно предложить два пути:

— запишите свой диалог с кем-нибудь на диктофон, а затем прослушайте его: вы увидите, что процент пустых слов очень большой;

— проанализируйте свой текст, выявите в нём слова-паразиты, и вы увидите сколько в нём пустых слов.

3. Наблюдение.

Хотя бы пару дней последите за собой (за тем, как вы говорите и что вы пишите) и выпишите все слова-паразиты, которые используете. Этого будет вполне достаточно, чтобы собрать большую их часть. В идеале вы должны понять, какие используете наиболее часто. Так вы получите список 10-20 самых «опасных врагов» и сможете с ними бороться.

4. Устраните причину возникновения

Но мало будет только составить список, нужно ещё понять, почему они появились в вашей речи. И это невероятно увлекательный процесс. Некоторые слова-паразиты появляются исключительно тогда, когда вы не уверены в себе. Но, как говорит Тони Роббинс и множество современных психологов, возможен и обратный процесс: вы начинаете день с этих слов и бессознательно вгоняете себя в состояние неуверенности.

Так что слова-паразиты это лишь вершина айсберга — все самое интересное скрыто под водой. Если вам хватит терпения избавиться от них в своей речи, вы увидите, какое благотворное влияние оказало это на вашу психику, настроение и работу мозга, а значит, и на ваше творчество.

5. Начинайте борьбу со словами-паразитами: исключайте их из своей речи слова-паразиты или заменяйте эти пустые бессмысленные слова, на слова информативные.

В этой борьбе поможет группировка. Определите, не отвечают ли ваши «любимые» слова-паразиты следующим критериям.

«Модные» слова:

Их огромное множество, причём одни сменяют собой другие, оставляя выжженную землю в нашем мозге: жесть, капец, очуметь, респект.

Их будет трудно заменить лишь одним словом, поэтому подумайте насчёт словосочетаний и даже целых фраз. Вместо того чтобы поблагодарить приготовившего ужин фразой «Респект тебе!», подумайте и скажите: «Мне очень понравился ужин: много зелени, овощей, да и мясо получилось очень сочным. Спасибо тебе». Поверьте, хуже точно не будет.

Заимствованные слова

Это такие паразиты как «окей», «хай», «вау». Ирония в том, что в русском языке имеются ничем не уступающие им аналоги. Не стесняйтесь искать что-то драгоценное в том языке, на котором общаетесь всю свою жизнь.

Завуалированные ругательства

Если вы во время неудач используете слова «блин», «черт», «е-моё» и тому подобные, попробуйте выражаться развёрнуто: «Меня очень огорчает обстановка на работе».

Слова «типа», «так вот», «короче» и им подобные

Подобные слова можно заменять на предлоги (союзы, наречия и существительные), фразы или не употреблять вовсе. Фраза вряд ли потеряет в смысле, если из неё убрать мусор и вместо: «Я, типа, подхожу к нему и, короче, говорю, что он, типа круто сыграл в этом матче», — сказать: «Я подхожу к нему и говорю, что он отлично сыграл в матче».

Вы должны понимать, что умение выкорчёвывать эти слова-паразиты не только сделает вашу речь лучше, но и прочистит голову. Вы начнёте лучше соображать, быстрее думать и принимать решения. И самое главное, вы избавитесь от слов-паразитов в своих художественных произведениях. Убедитесь в этом сами.

И напоследок: не все слова-паразиты являются мусором, причём даже в том контексте, в котором мы их рассматривали. Иногда необходимо пользоваться ими, чтобы выразить какую-либо эмоцию, но делать это нужно осознанно. И уж точно не злоупотреблять. С другой стороны, есть такие слова, избавившись от которых вы в прямом смысле станете умнее, потому что запустите осознанность, память и творческое мышление. Поэтому просто составьте список тех слов-паразитов, которые портят вашу речь, и беспощадно с ними воюйте.

--------------------------------------------------------------------

Оглавление блогов школы литературного мастерства: Оглавление