Рождение стиля 1

Автор: Евгений КрасКак там по телеку-то цитируют какого-то «известняка»… что-то типа «если убрать из истории всю ложь, то это не значит, что останется одна только правда. Может случится так, что вообще ничего не останется.» Могу ошибиться в точности цитаты, но не в её смысле. И хочу сказать, что в данном случае спорить не возьмусь – дела примерно так и обстоят. Скажу больше – они в принципе не могут выглядеть как-то иначе хотя бы потому, что историю пишут люди. Причём не самые честные, а скорее совсем даже наоборот.

Правда есть в деле такая штука, как археология. Люди что-то выкапывают из земли, и вроде бы то, что появляется на свет в результате их трудов, должно быть чем-то настоящим. Однако и здесь всё непросто. Как это там говорят-то про «демократические выборы»? Ещё одна цитата: «не важно, как голосуют, важно, кто считает». И вот это есть истина. И её вполне можно распространить на источник знаний под названием археология. Я здесь немало написал про то, как труженики науки археологии попросту уничтожают свидетельства прошлого. Хотя это просто верхушка айсберга, но даже этого достаточно, чтобы понять, насколько всё запутано. Законы, действующие у нас, вообще лишают возможности пробиться истине из тёмных подземелий «науки».

Если Вы, не дай бог, найдёте что-то древнее, просто случайно пнув комок грязи, то самое правильное – это никому об этом не говорить, потому что это событие может кончится самым настоящим уголовным делом за незаконные раскопки. И не факт, что у вас получится оправдаться.

Право копать землю и что-то в ней находить имеет очень ограниченное количество людей. Всё, что находят не они – оказывается в крепких руках юристов, руками которых находку могут признать подделкой, а вы опять окажетесь под уголовной статьёй, но теперь уже за мошенничество.

Все находки, независимо от их происхождения, оказываются в очень маленькой и очень закрытой «семье» тружеников «науки». И только они решают, что можно показать «этому, как его… народу», а что не стоит показывать. Какого-то контроля со стороны нет вообще ни на каком уровне. Результат такого положения вещей предопределён. Примерно в 115 случаях из 100 этому самому народу не покажут вообще ничего, а просто с очень умным видом расскажут какую-нибудь побасенку, на ходу придуманную тружениками науки, чтобы от них отвязались.

Датировки? Это вообще сплошное враньё. Причём без всяких вариантов или исключений. Другого просто в принципе быть не может даже чисто теоретически ввиду отсутствия на сегодня технической возможности датировать любой предмет.

Почему у нас процветает «чёрный рынок» древностей? Да вот именно поэтому… А как эти древности туда попадают? Это тоже интересный вопрос. Очевидная версия, что из рук «чёрных копателей», боюсь далеко не всегда отражает действительность. Во всяком случае история загадочного исчезновения и внезапного появления «Ачинского жезла» (см. мою заметочку «Нашлась пропажа» https://author.today/post/551693 ) заставляет предполагать, что возможны варианты, как минимум. Но в уголовщину не хочу лезть. Лучше про раскопки…

Хотите увидеть хорошие отчёты о раскопках в нашей стране? Ищите их в иностранной прессе. Если наши археологи что-то добротно и пишут, то только там и никак иначе. У нас – это закрытая информация. Хотя людей, которые занимаются раскопками, содержим мы с вами. Зарплату им платят из наших налогов, награды всякие тоже мы оплачиваем, они только звания научные присваивают друг другу сами. А отчитываются они о своих открытиях перед гражданами Сэшэании и Европы в их изданиях. Так устроена наша историческая «наука».

Ну и очередной такой отчёт о проделанной работе по изучению наших предков в лице сибирских скифов в Долине Царей в Туве я прочитал конечно же в иностранном издании. Начало истории раскопок монументального погребального комплекса, скромно именуемого «курганом», было положено году в 18-ом, если не ошибаюсь. Я про него писал в своей заметочке «Запах золота» (см. https://author.today/post/310195 ) и там ещё продолжение есть…

Раскопки оплатила Российская академия наук (ФМЦП-2025-0008 и ФМЦП-2025-0012), Русское географическое общество (N 12/04/2024-ИИМК) и Фонд археологических исследований. Нелёгкой, но увлекательной работой занимались Тимур Садыков, Сергей Хаврин и некто Jegor Blochin (Егор Блохин?), чьё имя интернет напрочь отказался писать на «кириллице». Все трое из Питера. Смотрящим за этими тремя туземцами от Европы была послана немецкая «Исследовательская группа по одомашниванию и антропогенной эволюции, Институт геоантропологии Общества Макса Планка» и некто Джино Каспари из швейцарского Бернского университета в качестве «смотрящего», видимо. В благодарность Тимура Садыкова иностранные большие дяди погладили по головке и разрешили написать статью для своего журнала. Статья была успешно написана. Видимо иностранцы решили, что «одомашнивание» туземцев из России за их же деньги прошло успешно. Хотя про «погладили по головке» – это моя фантазия, конечно. Вполне возможно, просто разрешили рядом постоять.

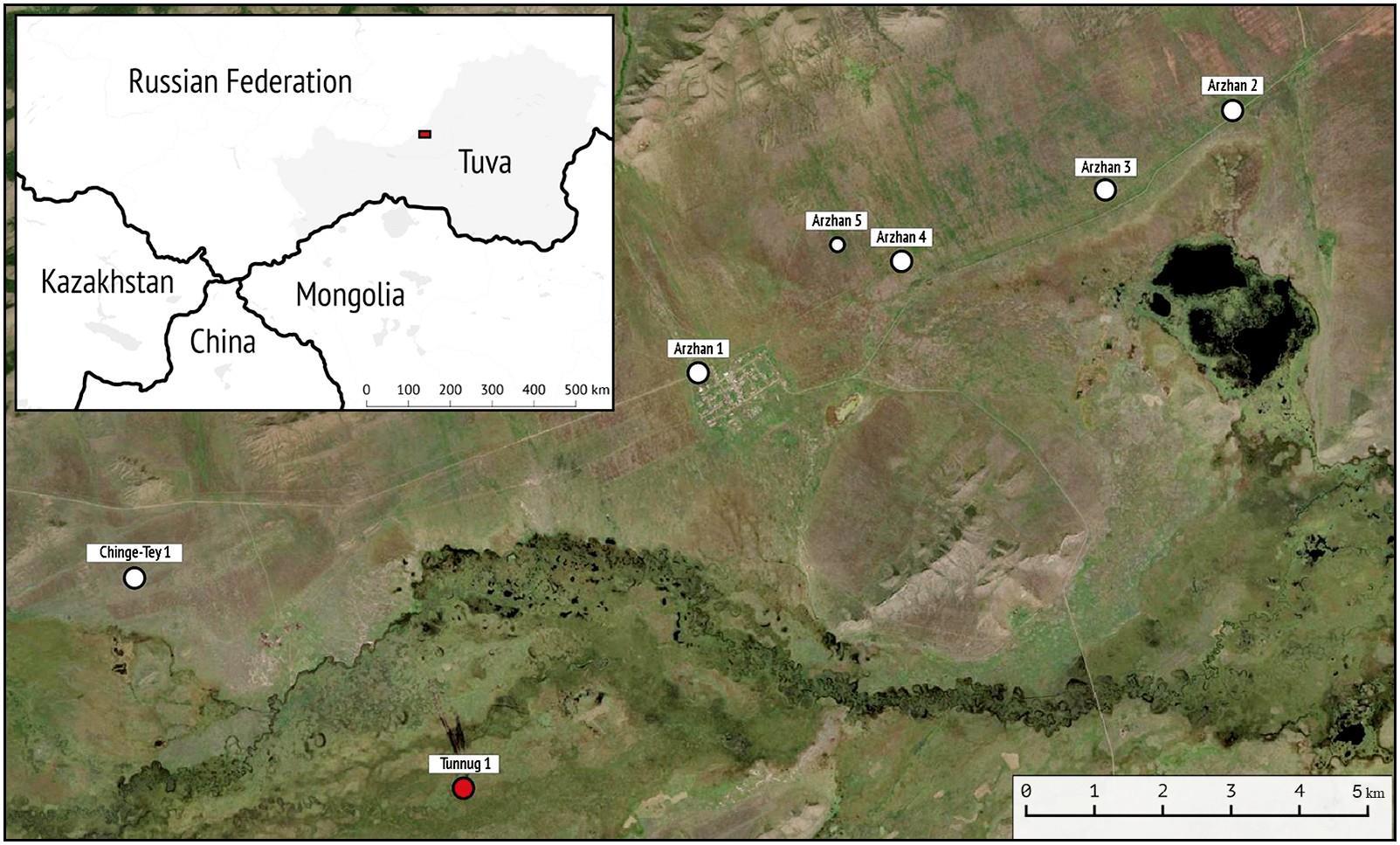

Карту с расположением кургана под кодовым названием «Туннуг-1», который датируется 9 веком до н.э., я показывал в прошлой заметочке про эти раскопки, но авторы статьи в иностранном журнале её показали, поэтому было бы неправильным не оценить их труды. Вот она:

По общей карте, кстати, заметно, что курган располагался, хоть и недалеко от других аналогичных погребальных комплексов в Долине Царей, но всё же стоял несколько особняком, и на месте, которое отличалось чисто геологически от остальной местности. Сейчас копатели пишут о том, что он самый древний из них (его иногда называют «Аржан-0»). И на основе этого предположения археологи пытаются рассматривать историю формирования «скифского стиля». Не факт, конечно, но вероятность такого вывода всё же достаточно высока. То есть я говорю о том, что на самом деле различия в особенностях находок может быть оправдано не временем захоронения, а клановыми особенностями, например.

Что касается самого «скифского стиля», то его появление во всех его вариантах вполне могло иметь «взрывной характер». История искусств знает достаточно примеров, когда творчество одного талантливого мастера оказывало сильное влияние на творчество художников всей Европы. Поэтому нельзя исключать варианта, что когда-то в древности появился всего один Мастер, работы которого произвели на современников настолько сильное впечатление, что ему начали подражать, у него начали учиться. То есть за какие-то 20-30 лет могла возникнуть «школа», которая в дальнейшем получила своё развитие в уровне мастерства и разнообразии почерков, сохранив основной характер.

К чести исследователей, нужно отметить, что они не упёрлись в какую-то одну версию, а пытаются-таки думать. Плохо то, что сами копатели художниками не являются, поэтому их суждения просто не могут быть профессиональными в этом вопросе. Некоторые заявления просто вызывают недоумение. Например, вот это: «Ограниченный набор животных и утилитарное назначение артефактов указывают на то, что раннескифское искусство имело узкую символическую направленность.» В действительности среди находок есть изделия с изображением баранов, змей, кошачьих, птиц. И вот такой странный список зверей, которые не имеют друг к другу никакого отношения, называют «ограниченным набором» с «узкой символической направленностью»? А может не торопиться с выводами, а всё же попробовать включить мозги и попытаться понять, почему здесь оказалось именно это зверьё, а никакое другое? Ну, что ж… я попробую хотя бы.

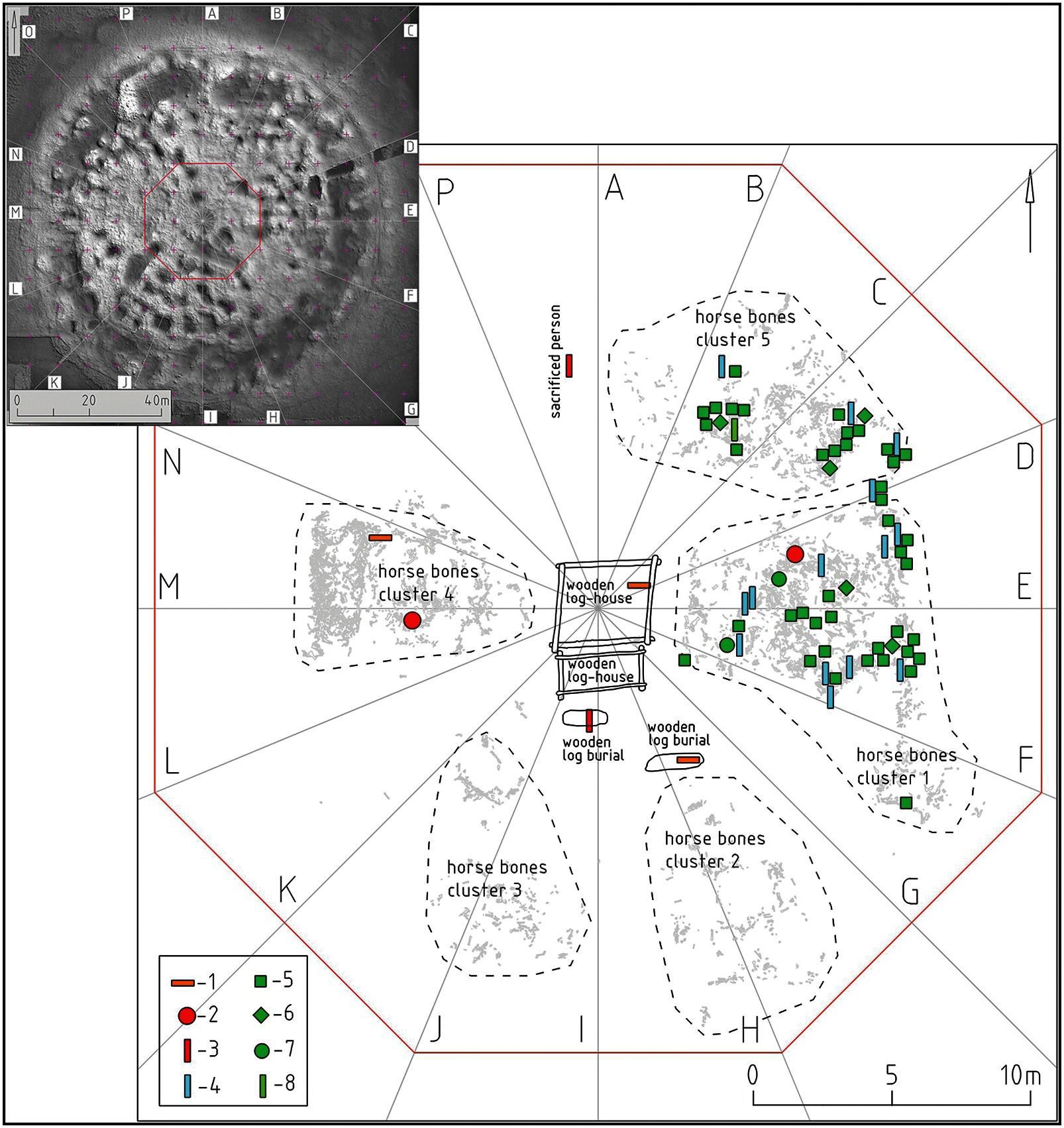

Итак, вот это схема, на которой археологи в иностранном журнале показали сам погребальный комплекс и часть, которая уже раскопана:

На этой схеме исследователи обозначили расположение предметов: 1) бараны; 2) аппликации из кошачьих; 3) кинжалы с кошачьими изображениями; 4) нагрудники в виде свернувшихся змей; 5) распределители ремней с изображениями четырех птичьих голов; 6) бусы в форме птичьей головы; 7) аппликации с изображением птичьей головы в профиль; 8) нагрудник с навершьем в виде птичьей головы.

Всё зверьё, по сути, никак не сгруппировано. То есть у одного покойного имелись предметы с изображением разного зверья. Это может говорить о том, что звери в данном случае вероятнее всего не были родовыми знаками. Значит их выбор был либо случайным (красиво и ладно), либо символизировал какой-то вид деятельности. Например кошки – это кинжалы (оружие). Логично, ведь кошки – хищники. Птицы – это элементы сбруи и украшение какой-то части снаряжения. Тоже объяснимо, ведь птицы – это свобода перемещения и скорость. Немного странным выглядит выбор змей в качестве нагрудников. Тут, например, могла сыграть роль какая-то часть эпоса… трудно сказать. Заявление, что «эти мотивы не являются чисто декоративными» никак не обосновано… не вижу препятствий.

Рассуждение самих исследователей явно не логично: «стилистическое разнообразие свидетельствует о том, что в строительстве монументальных курганов и проведении погребальных ритуалов в сибирской Долине царей участвовало множество социальных групп.» Это они о чём? Если человек побогаче, то ему кошек, а если победнее, то певчую птичку что ли? А если на нём и то, и другое? То, что курганы являлись местом упокоения людей разного достатка и положения в обществе понятно, ровно, как и то, что для строительства нужно было привлечь много рабочих рук, но каким боком сюда относится явно высосанное из пальца «стилистическое разнообразие»? Как раз все изображения хоть и сделаны были разными людьми (вероятнее всего), но вполне в рамках одной «школы». Давайте посмотрим на находки (спасибо иностранным издателям). Головы хищных птиц:

Парнокопытные (Бараны? Винторогие козлы?) и певчие птицы:

Кошки интереснее – это оружие и… пуговицы (?!):

Ещё одно странное заявление: «…этот стиль служил объединяющим визуальным языком для мобильных скотоводческих обществ Евразийской степи с 7 по 2 век до нашей эры.» Ребята не слышали про работы своих коллег что-ли? Генетические и микромолекулярные исследования останков уже давным-давно показали, что во всяком случае мужчины обитали всю жизнь на довольно ограниченном пространстве (с женщинами сложнее). Я уже не вспоминаю про сложность конструкции самих погребальных комплексов и характер захоронений, напрочь исключающие возможность кочевого образа жизни покойных. То есть ни о какой «мобильности … обществ» даже речи быть не может. И уж совсем непростительно писать про период 7-2 века до н.э. после того, как сами же указали датировку кургана 10 веком до нэ. Халтура, однако…

Авторы статьи пишут о том, изменили взгляд на распространение «скифского стиля» в пространстве и времени. Мол, по результатам столетних исследований ранее считалось, что распространение данной культуры происходило с запада на восток, но находки образцов «скифского стиля» на юге Сибири изменили это утверждение. Звучит странновато, если учесть наличие обширной «сибирской коллекции» древностей Петра Великого, в которой предметов, изготовленных в том самом «скифском стиле» имеется больше, чем достаточно. Проблема исключительно в датировках «от балды». Да, про «истоки» историки всякое болтали, но нельзя же эти версии воспринимать всерьёз сегодня.

Теперь говорят о «центральноазиатской гипотезе», согласно которой «скифский звериный стиль возник из местных степных традиций, укоренившихся в Южной Сибири и Внутренней Азии, особенно среди ранних кочевых групп». Если убрать из этого предложения дурацкую мантру про «кочевые группы», то звучит вполне наукообразно… однако на уровне именно гипотезы, которая определённо не выдержит даже поверхностной проверки. Впрочем, исследователи и сами это прекрасно понимают: «…даже в рамках этой концепции сохраняется значительная неопределённость, особенно с учётом того, что многие артефакты, выполненные в анималистическом стиле, датируются неточно или вообще не датируются.» Ваще не спорю…

Однако с учётом сложности вопроса датировки делать далеко идущие выводы не перспективно, а здесь делается именно это. Весьма спорно выглядит не только заунывный, ничем не обоснованный «вечный припев» археологов про «кочевую традицию», но и про «степную культуру» тоже. Конструктивная основа погребального комплекса… точнее всех погребальных комплексов Долины Царей – это довольно сложные конструкции из дерева. Самые ответственные части комплексов с захоронениями самых важных персон – это вообще бревенчатые срубы. Причём во всяком случае часть из них имеет полы из «тёса». Мне вот сильно интересно, археологи вообще достаточно эрудированы? Их знаний хватает для того, чтобы отличать степь от леса? Если они способны подняться до таких высот, то должны по идее как-то сообразить, что традиция строить монументальные деревянные конструкции никакому степняку в голову прикочевать не может просто потому, что деревьев в степи нет. А если они есть и в большом количестве, то это уже никакая не степь, а самый настоящий лес.

Другими словами Долина Царей является погребальным мегакомплексом, созданным не степняками, а жителями лесов главным образом… или потомками жителей лесов. А где ещё находили в больших количествах курганные захоронения с большим количеством предметов, сделанных в «скифском стиле»? Где есть густые леса, в которых можно нарубить очень большие деревья для строительства? Где раскапывали (грабили) курганы в таком количестве ещё при Петре Великом, как минимум, до такой степени много и успешно, что это становилось профессией со специальным названием «бугровики»? Да – это всё та же Сибирь, но не степная её часть, а именно лесная. Значит именно оттуда и могла прийти вся традиция курганных захоронений, а с ней и «скифский стиль».

Высказывается исследователями и такая версия. Она во всяком случае куда логичнее, чем рассуждения про «степную культуру». Однако не могу не отметить, что даже эта версия слишком примитивна и убога для объяснения такого мощного явления, как «скифский стиль». Некоторые ответвления этой глобальной традиции столь своеобразны, что вполне правомерно вообще откинуть саму возможность какого-то одного источника формирования «скифского стиля». То есть появиться в одном месте «Большой Мастер» мог в принципе, но дальше события развивались со скоростью лесного пожара. Дальше действовали не только, и даже не столько «ученики Большого Мастера», но и «подражатели». Иначе никак невозможно объяснить серьёзные различия в деталях погребальных обрядов вроде тех, которые я помянул в своей заметочке «Рогатый стиль» (https://author.today/post/76306 ).

Однако в Долину Царей, судя по размерам погребальных комплексов и сложности их устройства, традиция пришла уже не просто в готовом виде, но и уже будучи серьёзно развитой. Поэтому, если искать истоки «скифского стиля», то нужно двигаться куда-то на север от Тувы. Хотя возможен и вариант, что в этом самом 10 веке до нэ в самой Долине Царей росли густые леса.

Здесь есть смысл немного отвлечься именно на тему лес-степь. Допустим, что в период возникновения Долины Царей произошла этакая ползучая экологическая катастрофа, благодаря которой густые леса куда-то исчезли во всём регионе. И почему изменился климат и почему обитатели сразу не покинули эти места? Тут есть два варианта. Первый – изменение климата по естественным причинам. Ну, как сейчас примерно – «всемирное потепление» и всё такое. Да всё объяснимо, если немного «покрутить головой». Ведь относительно недалеко от этих мест имелись богатейшие залежи руды. Именно из-за этого люди, что называется, «до последнего» держались в этих местах. Кстати, именно отсюда вытекает и второй вариант изменения климата – его изменили сами люди. Ведь для металлургического производства нужно топливо… много топлива. Другими словами, леса скифы просто вырубили на дрова. Из-за этого и климат изменился. Но это так – мои домыслы…

Отсюда получается, что фундаментом для глупой болтовни про «кочевую культуру» остаются только кони в захоронениях. Однако и с ними всё относительно просто и объяснимо. Давайте для примера вспомним памятники, которых у нас полным-полно не только на Руси, но и вообще в Европе. Пётр, оба Александра, тов. Жуков, Чапай… хватит, наверное. Всё это – конные статуи. Так что, получается, что мы кочевники что ли? И это ведь не вчера началось. Давайте вспомним легенду, талантливо пересказанную когда-то Александром Сергеичем про древнего русского князя, «принявшего смерть от коня своего». Князь-то, когда волхвы предсказали ему смерть, коня своего не отправил на колбасу, а велел холить и лелеять до самой смерти. Можно вспомнить былину… про Микулу Селяниновича, например. Помните, наверное: «Эта кобылка жеребёнком была… я за неё 500 дал, эта кобылка конём была бы, то ей и сметы нет». Уважаемым зверем был на Руси конь у всех сословий и для этого совершенно не нужен никакой кочевой образ жизни.

Да и если судить по тем произведениям искусства, что оставили нам наши предки скифы, то они коня не обожествляли, хотя и относились к нему с уважением. На изображениях коней с аппетитом поедают то какие-то хищные кошки, то (реже) волки, то грифоны. В других захоронениях коней вообще наряжали то оленями, то лосями, то какими-то козлами. Как-то не по-божески всё это выглядит. Хотя наличие самих многочисленных изображений говорит о том, что их таки ценили и уважали.

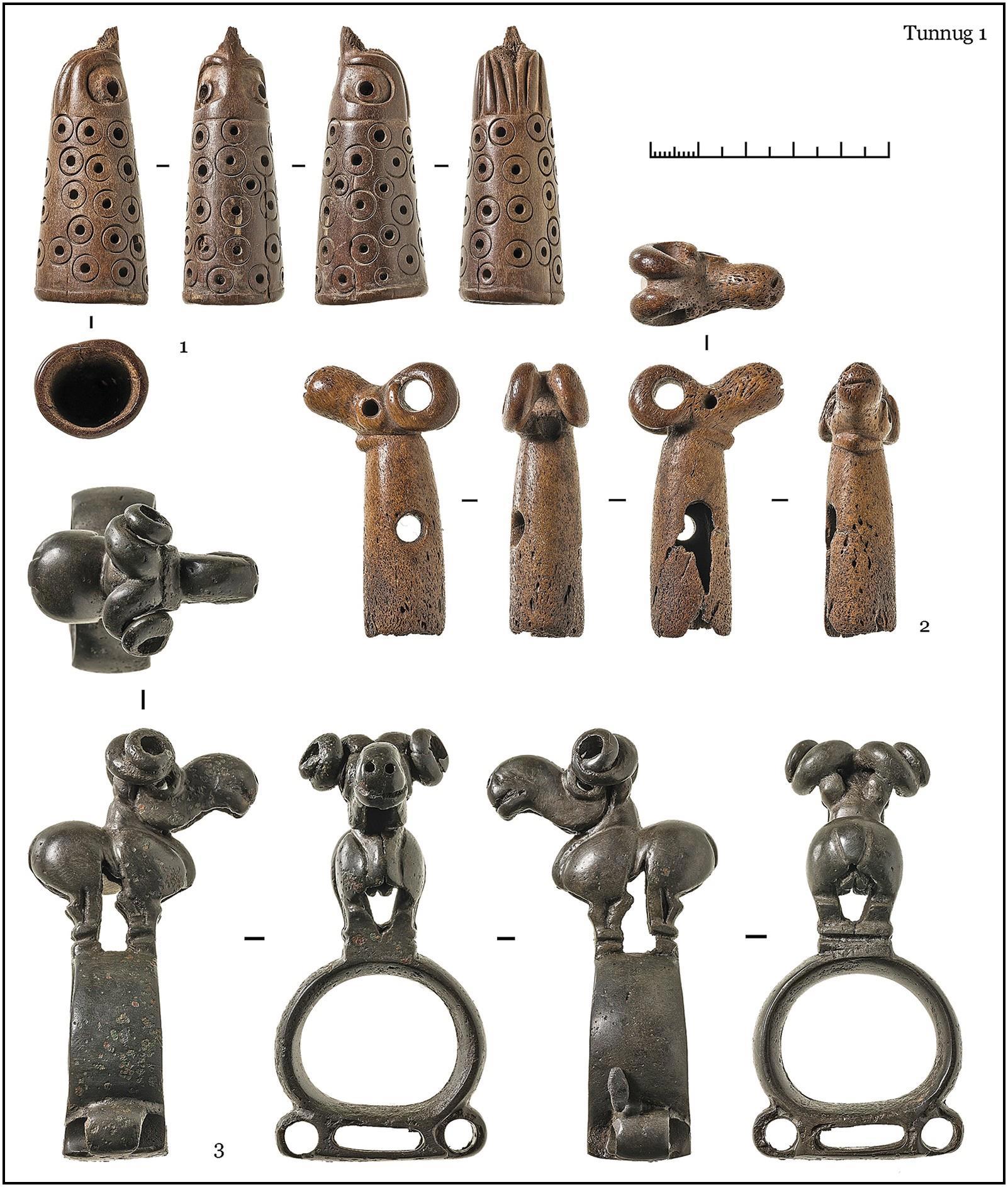

Исследователи очень тщательно осмотрели если не все, то большинство находок и, как смогли, попытались объяснить их назначение. Непростая задача… это касается и самих изображений, некоторые из которых древние мастера «отстилизовали» не жалеючи; и тем более их назначение. Посмотрите на вот этот «общий план», например:

Здесь в центре лежит бронзовый баран на этаком «тройном кольце». Можно предположить, что самая большая дырка предназначена для того, чтобы это бронзовое изделие на палку насадить. Длинное узкое отверстие ниже могло отлично подойти для того, чтобы пропустить через него ремень (там выше я показал фотку со всех сторон…), а через две маленькие боковые дырочки можно пропустить верёвки… Допустим, что я угадал (хотя не факт). Ну и что это за хрень? Какое у неё назначение? Так и хочется повторить вслед за археологами их самую распространённую и самую дурацкую версию – «предмет культа».

Рядом с этим «винторогим бараном на кольцах» лежит костяной «стаканчик с дырками» в виде головы мелкой птички. Понятно (процента на 53 примерно), что это навершье какой-то палки, но для чего могла сгодится такая палка? Может, если ей махать, то она как-то по-особому свистеть начнёт? Допустим… только нафига свистеть-то? Это злых духов отгонять или собаку подзывать, или дать команду взводу «приступить к приёму пищи»? А может оно и не для свиста вовсе? Там на фотке выше рядом с головой птички есть похожее изделие из кости, но с головой барана и только с одной дыркой в стенке стакана. Может оно для крепления, а может и свистеть, но в другой тональности… да. Вот чо нашим предкам – трудно было инструкцию приложить?

Ладно… что-то я притомился. Продолжу завтра. Кстати, я Тимура Садыкова тут поминаю, поминаю, а не разу его не показал. Вот, нашёл фотку, под которой было написано, что это он и есть, как живой. Судя по живописному наряду, загару и ржавому стремени в руках – сфоткался прямо на работе:

В следующий раз покажу фотки золотых изделий из погребального комплекса «Туннуг-1». А то как-то несолидно получается – скифы есть, а золота нет. Непорядок…